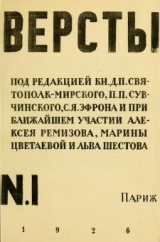

Текст книги "Версты"

Автор книги: Борис Пастернак

Соавторы: Сергей Есенин,Марина Цветаева,Исаак Бабель,Алексей Ремизов,Дмитрий Святополк-Мирский (Мирский),Николай Трубецкой,Сергей Эфрон,Лев Шестов,Илья Сельвинский

Жанры:

Газеты и журналы

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 44 (всего у книги 71 страниц)

и, повидимому, думающих. Нее это тоже абсолютно необ'яснимо при настоящем состоянии науки и Ш. Рише бросает по этому поводу крылатый афоризм: «Да, это абсурд; но ничего не поделаешь – это правда».

К об'екгиыной метапсихнке относятся еще левитация и би-локация (одновременное нахождение одного и того же индивп-дума в разных местах, близких или отдаленных. ( Стр. 524 – 738).

Отдел книги, посвященный одержимым домам, важен уже потому, что он устанавливает об'ективную достоверепность того, что было известно на протяжении истории всего челове-

чества и огульное отрицание всего в новую эпоху явилось резуль татом тоже одержимости духом рационалистического идиотизма. Сущность одержимости (пареща-емости) домов Ш. Рише видит в том, что «метапсихичеекие явле^ ния об'ектнвные или суб'ектив-ные повторяются в определенных местах»). (Стр.741) Особен-бенный интерес представляеют явления так называемых «призраков». Они несомненно представляют явление родственное эктоплазмии, при чем меднум в данном случае не известен ; и в этом причина специфического ужаса, вызываемого подобного рода явлениями: ведь не исключена возможность, что причины, их вызвыающие (медиумы), находятся в ином плане бытия и представляют собою существа особого порядка. (Мнение рецензента).

Явлению призрака – говорит Ш. Рише, цитируя известного Боццапо – предшествует широко разливающееся чувство ужаса, чувство чьего то присутствия, соединенное с ледяным веянием: почти всегда они кажутся совершенно равнодушными к живым людям, которые на них смотрят. Иногда они занимаются некоторыми домашними работами, иногда делают жесты отчаяния. Наблюдается большое разнообразие в их движениях» (стр. 744).

В одержимых домах наблюдается также поргю весьма интенсивно проявляющейся телекине-зис (стр. 758 и ел. ).

В заключение книги дана сводка результатов, приведены до-полнителные факты и представлены пекотроые общие выводы и соображения, – правда, весьма скупо и осмотрительно, (стр. 781 – 822) Автор отказывается высказывать какие либо конкретные теоретические соображения п утверждает, что «у нас нет еще никакой возможности выставить серьезную гипотезу» (стр. 819). Он решительно отказывается давать какие либо об'яспеытя в духе миспгческого спиритуализма. Единственное по-

БИБЛИОГРАФИЯ

ложителыюе утверждение, высказываемое им, это то, что «существует воздействие нашего духа на материю» (стр. 811). В контексте этого огромного труда даже по вигимости скромное утверждение звучит, как одно из крупных приобретений в разрушении психо-физи-ческон проблемы. Анализ явлений метапсихики приводит к определенному примату^ психического над физическим и превращает даже последнее в функцию первого – что ясно видно из явлений актоплазмии. Однако Ш. Рите остерегается даже делать и этот вывод. Он предлагает «настолько же быть точным в экспериментировании, как и смелым в построении гипотез» (стр. 822). Для него, как для представителя чистой науки, самым важным является выведение матапсихнки из стадии алхимии» оккультизма, «подобно тому как химия вышла из стадии алхимии» (там же).

Значение разобранной книги двоякое: во-первых она является монументальным трудом по сисей стематике и типологик фактов, об'единенных под черезвычайно удачным термином метапсихики. Во вторых она, оставаясь на строго научной и чисто экспериментальной почве тем не менее до конца разрушает старомодный позитивизм в психологии с его рутинно-кон сервативной трактовкой раз навсегда выбранныхфак-тов и с упорным нежеланием видеть новые. Это тем было важно что как многие профессора университетов, так и питающихся от их «творчества» фабриканты га-зетно-журнальной мануфактуры, пребывая в той стадии умственного развития, которую можно характеризовать, как смесь просветительства ХУ III в-вка с позитивизмом стиля Конта средшш XIX века, уверены и стараются увердить других, что они обладают последним словом науки. Этих суб'ектов книга заставит пе-

режить немало неприятных минут, ибо пробуждение от всякой спячки вообще, и тем более от прос-ветительски-позивистической —■ мучительно и тягостно. Лицом к лицу с этимг фактами они очутятся в жалком и нелепом положении. Им остается или твердить фразы из того, что было когда то наукой (социал-комму-нгсты, должно быть отделаются ссылкой на крепнущую реакцию да на <опиум для народа») или 1а1ге роппе тте аи таиуа1з ]еи и не замечать разворачивающегося нового космоса.

Положение психологии среди других наук до самого последнего времени было двусмысленным. Его любили характеризовать иногда, как находящееся в до-Ньютоновской стадии. II это утверждение не лишено известной доли правды. Но такое положение психологии обгоняется тем, что как по выбору фактов, так и по их трактовке, сознательно или бессознательно, избегали самостоятельной к адекватной трактовки, желая,чтобы эта наука подражала другим на-кам, не только в принципах обще-научной методологии (чего нельзя отрицать), но в частных деталях и даже об'ектах. Все это приводило к тому, что психология превращалась в частью комбинирование элементарных ощущении, частью (в изучении высших духовных явлений) растворялась в трансцендентальном априоризме. Так, напр. . для Наторпа психология есть сведение непосредственных данных сознания к их суб'ективному источнику (этот источник понимается в духе трансцендентализма) Для Германа Когена психология есть описание сознания, исходящее из его элементов. Еще последовательнее проведена эта аг-грегатная точка зрения у Мюн-стерберга. Новейший, Гейзер, в своей Ьепгвиеп с!ег Рзуспош-§1е хотя и обращается к феноменологическому методу, но на деле при всей его талантливости все сводится к спиритуалистической реакции в духе Аристотеля и Оомы Аквината. Своеоб-

БИБЛИОГРАФИЯ

разие психических явлении, ос ящих психологию на ей одной

новное ядро психофизической свосйтвенные пути и вскрываю-

проблемы оказалось совершен щих часть того матерьяла, из

но обойденным. которого надлежит строить ее

Книга III. Рише является од здание. ним из могучих рычагов, стая II. II п.ни.

МАТЕРИАЛЫ

В. РОЗАНОВ

АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ВЫПУСКИ 1—9

СЕРГИЕВ ПОСАД

ПО ПОВОДУ АПОКАЛИПСИСА НАШЕГО ВРЕМЕНИ В. РОЗАНОВА

Релпгпозная мысль и настроенность русской интеллигенцпп в предреволюционные десятилетня определялись скрещением двух основных влияний – Достоевского и Вл. Соловьева; Но истинными героями релилюзной трагедии жизни, биографически связавшими себя ■с мукой о Боге, 'были, конечно, Толстой и Розанов.

Достоевский и Вл. Соловьев, прежде всего – явления литературные. Диалектика и философская изобретательность загораживают непосредственное ощущение их личного опыта и жизненных образов. Оба гиш, и гностик Соловьев, и психоаналитик Достоевский связываются с окружением, литературной общественностью и направленством их времени. Толстой и Розанов, вопреки «толстовству» и яснополянской суете одного, «нововременству» и декаденству другого – остаются сами по себе, являются прежде всего суб'ектами и вершителями собственных биографий. Толстого выгородила отшельническая строгость; Розанова – самозащптное юродство.

В основе огромной личности Толстого лежала аскетическая страсть, так компромиссно и не до конца им осуществленная. Сама психологическая структура его –явно аскетического типа– В отгораживании себя от людей он искал опоры для своего гуманистиче-•ского пафоса и проповедничества. И если Толстой до конна своей жизни позволил себе мириться с окружающими, подменяя монастырь и аскезу семьей и деревней, то причиной этому было не одно малодушие. Наивная, но строгая вера в свое общественное призвание, невидимому, часто побеждала в Толстом его органическую тягу к личному подвигу.

Судьба Розанова была менее благоприятной. Ему всю жизнь пришлось околачиваться по редакциям и собраниям, одновременно среди жидоедов и революционеров, митрополитов и «богоискателей».

Отсюда защитная гримаса, двойнпчество, псевдонимы, болезненные прикидывания и возмутительные мистификации.

Для людей природно одиноких, находящихся в непрестанном «тайно-замкнутом» стоянии перед Богом, юродство оказывается естественной мимикрией. Вся вывороченность и назойливое, циничное интимпичание Розанова определились нелепостью его биографии, которую ему, подобно Толстому, не удалось изменить. Он всю жизнь, как в ознобе, продрожал под ударами и тисками нечеловеческой' руки, кривлялся и извивался в пожатии каменной десницы с того света, лишь делая испуганно вид, что живет и ощущает с» всеми и подобно всем. Иго и одновременная потребность одиночества и умение пребывать в нем независимо от всего окружающего – неожиданно сближают неподвижную фигуру Толстого с суетливой фигуркой Розанова. Есть аналогия и в конечных этапах их жизни; у Толстею смерть на пути в Оптину Пустынь; у Розанова – Сергиев Посад...

Можно ли походить на Достоевского или Соловьева, найти людей лично схожих с ними? Конечно нет. Они п индивидуально сложны, и переменчивы, и уже очень определены профессией; Достоевский – журнальной богемой, Соловьев – ученой. Но быть в типе Толстого или Розанова – это возможно и понятно. В русской типологии – их личности определенны и даже классичны. Всякий, хотя бы, средний русский человек, если только он схвачен «томлением духа», должен в той или иной мере, на какой либо ступени своего духовного развития, пройти сквозь один из двух, а может быть п через оба типа религиозного опыта. Ведь между пафосом этического монизма, так часто самозамыкающимся в тупиках рациональных прописей, и неистовством мистагогии (граничащей с нигилизмом) всегда качалась и будет качаться стихия русского богосознания. Достоевский – роздал себя своим же героям. В итоге, за всеми призрачными персонажами, проблемами и идеями его романов,-его личность развоплощается п гибнет. Рядом с галлереей фигур п вымыслов Достоевского, чудовищно-гипертрофированных и диспропорциональных, – сама биография их заклинателя и автора, становится неинтересной. Достоевский остается «сочинителем» даже в своих дневниках и статьях, в противо-

роаожность Толстому, который оюленяо проступает за спиной каж-дого выводимого им лица. Фантомы и порождения Достоевского отняли у него право говорить от самого себя, от собственного местоимения. Но уничтожив свое я, Достоевский, в то же время, не смог до конца реализовался в создаеваемом им искусственном мире. Его герои лишь недовоплощеннььз призраки, бе.еы, маски от именп которых плетется сложная и путанная диалектическая сеть абстрактной философии. Романы Достоевского – не запечатленные куски жизни – а инсценированные психологемы. Все твор-чсси;о его движимо каким то магическим потоком психоаналитической импровизации, разжигающейся по пнерции и по путп расширяющейся в сложные спекулятивные построения. В этом процессе есть покоряющая властность, по конечного доверия к себе – мир Достоевского не вызывает. Возникает сомнение: а может быть весь этот кошмар неправдоподобен, в самом существенном смысле слова – не верен. А что, еслп многообразие психологических коллизий, надрывов и истончений «Подростка», «Бесов», и «Братьев Карамазовых» есть лишь чудовищно-гениальный, актерский поклеп, возводимый одним человеком на всех остальных ему не. подобных? Пусть самые идеи Достоевского верны и общечеловечны, но разве пмепно так, в аспекте «достоевщины», жпвут они действительно в людях?... II еслп только отдаться подобным сомнениям, то подлинность п достоверность психологического материала Достоевского безнадежно опорачпвается, и исчезает гарантия опытной правды его «откровений».

В атом отношении Розанов противоположен Достоевскому. Он не разыгрывает мелодрам из воображения: подобно Толстому, ему нужд процесс автоматической пмпровизацпи. Он только «накрывает» и судорожно фиксирует своп наблюдения над собой, что и определяет фрагментарность его литературных приемов. Это же свойство так часто делало Толстого косноязычным и стилистически •беспомощным. Ведь именно Толстой, а не Достоевский, – как при-•нято считать – обладает трудным слогом. Достоевский – в сущности и многоречив и красноречив. Не лтпм-лп определяется любовь Достоевского к разного рода законченным формам речей, исповедей и декламации...

Но зато обнаженность п подлинность Толстого и Розанова, их свидетельства о душевном дне человека пожалуй не имеют себе равных. Они являются действительными суб'ектамп небывалых че-

ловеческих исповедей, тогда как Достоевский сплошь и рядом может сам служить об'ектом научного медицинского рассмотрения и анализа.

Каждый человек – в целом – всегда определяется каким либо из своих возрастных этапов; характерные черты и существо каждой личности находят себе наиболее острое выражение в ту или иную пору жизни. Есть люди юношеского типа, есть зрелого и старческого. Толстой и Розанов —■ люди юношеского типа. Оба они в сущности так и не смогли духовно созреть и состариться, растянув на всю жизнь 81игт – ип<1 – Огап§регш<Зе своей молодости. Отсюда, при кажущейся сложности, – действительная элементарность их духовного процесса, бурная статичность вместо углубляющего развития, вызывающая запальчивость их общественных выступлений.

Развитию и созреванию Толстого помешало отсутствие духовной благодати. У" Розанова был недостаток духовной сухости И четкости. Поэтому и остались они, каждый по своим немощам, лишь «около церковных стен». Но отлучая Толстого и в то же время мирясь с Розановым – православная иерархия показала, несмотря на кажущуюся непоследовательность, и справедливое чутье и мудрость. Это и оправдалось – опять таки в биографии Розанова: вскоре после появлений «Апокалипсиса» он умер примиренный й церковью.

Розанов – юродствовал и кощунствовал на людпх, в гуще церковной и приходской обывательщины, топтался и задирался среди людей, которые были по отношению к церкви «своими». Он чувствовал церковную массу, тянулся к давке и духоте церквей, жался к церковным службам. Это давало ему какое то право на ересь и вольномыслие. А представить себе Толстого в церковной толпе просто невозможно. Он прежде отлучения сам отделил себя не только от православного вероучения, но и от церковной толпы и оказался в трагическом уединенном плену, у своего же собственного беспомощного аскетпзма. Церковь как бы подтвердила только его одиночество и оторванность. И все же, как строгий, коренастый Толстой, так и распущенный, щуплый Розанов – являются подлинными и единственными духовными гениями предреволюционной поры.

АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Религиозно-философское движение 90-900 гг., возникшее на почве эпигонных обработок проблем и идей Достоевского-Соловьева, – возлагавшейся на него исторической миссии совершить не сумело. Революция оттеснила и оборвала эту традицию. Одни ея представители – онемели; другие, – и именно те, что больше других приложили руку к революции ■– задыхаются ' от злобы. Лишь Н. Бердяев, обогатившийся новым церковным и социальным опытом, сохраняя, прежнюю установку, тем не менее чутко и остро переживает надвигающуюся эпоху.

Революция разоблачила многое; и прежде всего тех, для кого, выражаясь словом нынешних формалистов, Бог был п р и е -м о м, все равно литературным, или стерильно диалектическим. Среди стольких пустоцветов и несостоявшихся духоводителей, только 'Толстой и Розанов – своим человеческим ростом – могут действительно учительствовать в будущее. Но это будущее должно, обновлением всей культурной традиции, застраховаться и от возможности новых срывов, подобно тем, что пережили Толстой и Розанов. Эти срывы суть факты не только биографические, но и культурно исторические. Религиозным типам Толстого и Розанова постигшие их катастрофы не имманентны. В другое время их духовных данных хватило бы на большее; и страсть к правде Толстого и розановская «богосвязанность» вывели бы их к иной, высшей цели.

П. П. Сувчинский

Къ читателю

Мною съ 15-го ноября будутъ печататься двухъ недельные или ежемесячные выпуски подъ общимъ заголовком!.: «Апокалипсисъ нашего времени». Заглавие не требующее объясненШ, въ виду со-бытш, посящихъ не мнимо апокалипсически харакгеръ, но действительно апокалипсически характеръ. Шть сомнешя, что глубокий фундаментъ всего теперь происходящего въ там, что ад европейскомъ (всемъ, – и въ томъ числе русскомъ) человечестве образовались колоссальный пустоты отъ былого христианства; и въ эти пустоты проваливается все: троны, классы, сослов1я, трудъ,. богатства. Все потрясено, псе потрясены. Все гибнуть, все гиб-нетъ– Но все это проваливается въ пустоту души, которая лишилась древняго еодержашя.

Выпуски будутъ выходить маленькими книжками. Складъ въ кнпжномъ магазине М. С. Елова, Серпевъ Посадъ, Московск. губ.

АПОКАЛИПСИСЪ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ

I. Разсыпаннсе царство. 2. Какъ мы умираешь.

Разсыпанное счастье

Филаретъ Святитель Московски! былъ послъдшй (не един-ственпый-ли?) великш герархъ Церкви Русской-.. «Былъ крестный ходъ въ Москвв. И вотъ всв прошли, – арх1ереи, митрофорные дерев, кущы, надеодъ: пронесли иконы, пронесли кресты, пронесл;1 хоругви. Все кончилось, почти... И вотъ поодаль отъ послъдняго народа щель ош.. Это былъ Филаретъ».

Такъ разсказывалъ мнъ одинъ старый человъкъ. И прибавилъ, указывая отъ полу – на крошечный ростъ Филарета:

– «II я вс);хъ забылъ, все забылъ: и какъ вижу сейчасъ – только его одного».

Какъ и я «все забылъ» въ Московскомъ университет!;. Но помню его глубокомысленную подпись подъ своимъ партретомъ въ актовой зал4.

Слова, выговоры его были разительны. Совъты мудры (императору, вла^тямъ). И весь онъ былъ великолъпенъ.

Единственный...

Но что-же «опрежъ того» и «иотомъ»? – незаметное, дроби. «Мы пхъ видели» (отчасти). Хо1а Ьепе. Всъ сколько-нибудь выдающееся были уже съ «ересью потаенною». Незаметно, безмолвно, но съ ересью. Тогда – какъ Филаретъ былъ «во всемъ правъ».

Онъ даже Синодъ чтиль. Былъ «сознательный синодалъ». И Николая Павловича чти.тъ – хотя отъ него-же былъ «уволенъ вь отиускъ отъ Синода п не появлялся никогда тамъ» *). Тутъ – но -въ церкви, но въ императорстве – уже совершился или совершался переломъ, надломъ. Какъ было великому Государю, и столь консервативному, не содълать себъ блпжнимъ совътнпкомъ величайшш .'и тоже консервативный умъ перваго церковнаго свътила за всю судьбу Русской Церкви?

Разошлись по ыелочамъ. Правъ этотъ бъсъ Гоголь.

Между тъмъ Пушкипъ, Жуковскш, Лермонтовъ, Гоголь, Филарета – какое оаяше Царства. Но Николай хотълъ одинъ мять «со своимъ другомъ Впльгельмомъ-Фридрихомъ» которымъ-то. Это былъ

*)_ Столкновеше съ оберъ-прокуроромъ, генераломъ Протасовыми «Шпоры генерала цепляются за мою м&нтш», выразился Филаретъ заочно. Это было донесено Государю.

В. РОЗАНОВ

плооскШ баранъ, гапутавппйся въ терновник*, и уже пр1уготован-ный къ закланю (динасия).

И вотъ рушилось все, разомъ, царство и церковь. Попамъ лишь. непонятно, что церковь разбилась еще ужаснве, ч*мъ царство. Царь выше духовенства. Онъ не ломался, не лгалъ. Но видя, что народъ и солдатчина такъ ужасно отреклись отъ него, такъ предали (ради гнусной распутинской исторш), и тоже – дворянство-(Родзянко), какъ и всегда фальшивое «представительство», и тоже – и «господа купцы», – написалъ просто, что въ сущности онъ. отрекается отъ такого подлаго народа. И сталъ (въ Царскомъ) колоть ледъ. Это разумно, прекрасно и полномочно.

«Я челов'Ькъ хотя и маленькш, но у меня тоже 32 ребра»-(«ДътскШ мхръ»).

Но Церковь? Этотъ-то Андрей УфимскШ? Да и всъ Раньше-ихъ было «32 1ерея» съ желашемъ «свободной церкви» «на кано-нахъ поставленной». Но теперь вст. 33333... 2...2...2...2 1ерея {г подъ-1е'рея и сверхъ-1ерея подскочили подъ-сощалиста, подъ-жида и не подъ-жида *); и сталп вошять, глаголать и сочинять, что «церковь Христова и всегда была въ сущности сощалистическойЗ и что особенно она ужъ никогда не была монархической, а вотъ-только Петръ Великш «принудилъ насъ лгать».

Русь слиняла въ два дня. Самое большее – въ три. Даже-«Новое Время» нельзя было закрыть такъ скоро, какъ закрылась. Русь. Поразительно, что она разомъ разсыпалась вся, до подробностей, до частностей. И, собственно, подобнаго потрясения никогда не бывало, не исключая «Великаго переселетя народовъ». Тамъ была – эпоха, «два пли три втжа». Здъхь – три дня, кажется, даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось-войска, п не осталось рабочаго класса. Что-же осталось-то? Стран-нымъ образомъ – буквально ничего.

Остался подлый иародъ, изъ коихъ вотъ одинъ, старикъ лъчъ-60-ти, «и такой серьезный», Новгородской губернш, выразился: «изъ бывшаго царя надо бы кожу по одному ремню тянуть». Т. е. не сразу сорвать кожу, какъ индшцы скальпель, но надо по-русски выр^ывать изъ сто кожи ленточка за ленточкой.

И что ему царь сдъчталъ, этому «серьезному мужичку» **).

Вотъ и Достоевскш...

*) Пишу безъ порицатя и иромш, а лишь въ томъ оггЬненш, что для духовенства и въ его словоо'боротахъ они всегда были въ уничи-жительно-презр-БННомъ смысл* «жидами». Но дъло поворачивается къ Апокалипсису, съ его «пъснью Моисея, раба Бож1я», и объ нихъ еще долпе сказы, – какъ оказывается, – болъе долпе, чъмъ о нашей несчастной Руси.

**) Раэсказъ мнъ въ мъсгечк-в Суда (станшя Николаевской ж. – д.) Новгородской губ., г-жи Неттениной, жены управляющаго хозяйствен– I ною частью «Нов. Времени».

АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Воть тебъ п Толстой, и Алпатычъ, и «Война и Миръ».

Что – въ сущности дроизошло? Мы все шалили. Мы шалили нодъ солнцемъ и на землт. не думая, что солнце видитъ и земля слушает Серьезенъ никто не былъ, и, въ сущности, цари были серьезнее всъхъ, такъ – какъ даже Павелъ, при его способностяхъ, еще «трудился» и былъ рыцарь. И, какъ это неръдко случается, – «жертвою паль невинный». Въчная истор1я и все сводится къ Израилю и его тайнамъ. Но оставить Израиля, Сегодня дъло до Руси. Мы въ сущности играли въ литературъ. «Такъ хорошо наппсалъ». И все дъло было въ томъ, что «хорошо написалъ», а что «наппсалъ» – до этого никому дъла не было. По содержатю литература русская 4 есть такая мерзость, – такая мерзость безстыдства и наглости, – какъ ни единая литература. Въ болыпомъ • Царств*, съ большою силою, при народи трудолюбивому смышленномъ, покорномъ, – что она сдъмала? Она не выучпла и не внушила выучить – чтобы . этотъ народъ хотя научили гвоздь выковывать, серпъ исполнить, когу для косьбы сдтаать («вывозимъ косы изъ Австрш», – геогря– . ф1я). Народъ росъ совершенно первобытно съ Петра Велпкаго, а литература занималась только, «какъ они любили» и «о чемъ разговаривали». И всъ «разговаривали» и только «разговаривали», и только «любили» и еще «любили».

Никто не занялся гбмъ (и я не читалъ въ журналахъ ни одной статьи, – и въ гааетахъ тоже ни одной статьи), что въ Россш нътъ ни одного ■ аптекарскаго магазина, т. е. сд-Бланнаго и торгуемаго русскимъ человъкомъ, – что мы не умъемъ изъ морскихъ травъ извлекать году, а горчшпники у насъ «французсме», потому что руссше все-человъки не умъютъ даже намазать горчицы разведенной на бумагу съ закръплешемъ ея «кръпостп», «духа». Что же мы умъемъ? А вотъ, видите ли, мы умъемъ «любить» какъ Вронскш Анну и Литвиновъ Ирину и Леж-невъ Лизу и Обломовъ Ольгу. Боже, но любить нужно въ семь*; но въ семь* мы кажется не особенно любили, и, пожалуй, тутъ тоже вмъшался чертовъ бракоразводный процессъ («люби по долгу, а не по любви»). И вотъ церковь-то первая и развалилась, и, ей-ей, I это кстати и «по закону»...

Какъ мы умираемъ ?

Ну, что-же: пришла смерть и значить пришло время смерти.

Смерть, могила для 1/6 части земной суши. «Простое этнографическое существоваше для былого Русскаго Царства и импе-рш», о которомъ уже поговариваютъ, читаютъ лекщи, о которомъ могутъ думать, съ которымъ въ сущности мирятся. Каие-то «по-. лабсюе славяне», въ которыхъ преобразуется былая Русь.

«Бъиая Русь»... Какъ это выговорить? А уже выговаривается.

Печаль не въ смерти. «Человъкъ умираетъ не когда онъ со-

В. РОЗАНОВ

зрълъ, а когда онъ доеггЬлъ». Т. е. когда -жизненные соки его пришли къ состоянда, при которомъ смерть становится необходима ;; неизбежна.

Если нътъ смерти человека «безъ воли Боаией», то какъ мн могли-бы допустить, могли-бы подумать, что можеть настать смерть народная, царственная «безъ воли Бояией»? II въ этомъ весь во-просъ. Значить, Вогъ не захотълъ болт>е быть Руси. Онъ гонить ее пзъ подъ солнца. «Уйдите, ненужные люди». ,

Почему мы «ненужные»'.-'

Да ужъ давно мы писали въ «золотой своей литературе»: «Дневникъ лишияго человека», «Записки ненужного человека». Тоже – «празднаю челов-вка». Вы думали «подполья» всяыя... Мы какг-то прятались отъ свъта солнечнато, точно стыдясь за себя.

Человъжъ, который стыдится себя? – развъ отъ него не стыдится солнце'? Солнышко и человъкъ – въ связи.

Значить, мы «не нужны» въ подлоснечной п уходимъ въ ка* кую-то ночь. Ночь. Небьте. Могила.

Мы умираемъ какъ фанфароны, какъ актеры. «Ни креста, ни молитвы». Ужъ если при смерти чьей нтлъ креста и молитвы – то это у русскихъ. И етрапнО'. Всю жизнь крестились, богоыолп-лпеъ: вдругь смерть – п мы сбросили крестъ. «Просто, какъ пра-вославнымъ человъкомъ русски никогда не жива ль». Переходъ въ сощалиамъ и значить въ полный атеизмъ совершился у мужпковъ, у солдатъ до того легко, точно «въ баню сходили п окатились новой водой». Это – совершенно точно, это действительность, а не ди-к1й кошмаръ.

Собственно, отчего мы умираемъ? Нътъ, въ самомъ д^л-в, – какъ выразить въ одномъ с.товъ, собрать въ одну точку? Мы умираемъ отъ единственной и основательной причины: неуважен'я себя. Мы собственно еамоубпваемся. Не столько «солнышко пасъ гоннтъ», сколько мы сами гонпмъ себя. «Уйди ты, чертъ».

Нпгилизмъ... Это и есть нпгплизмъ, – имя, которымъ окрестить себя русгкш чрловъкь. или. върнъе – имя, въ котор! онъ раскрестп.тся.

– Ты кто? блуждающи ьъ подсолнеиной?

– Я нигилиетъ.

– Я только (Ъь.шлъ в-ндо, что молился.

– Я только дълалъ видь, что живу въ царетт.

– На самомъ дьлъ •– я самь сей-в свой человъкъ.

– Я рабочгй трубочнаго завода, н то остального мн* дьла нътъ.

– Мнъ-бы поменьше работать.

– Мнъ-бы побольше гулять.

– А мнъ-бы не воевать.

И солдатъ бросаетъ ружье. РабочШ уходить отъ станка.

– Земля – она должна сама родии,. И уходить отъ земли:

'

АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ

– Известно, земля Божчя. Она всъмъ поровну. Да, но не Божтй ты человъкъ. И земля, на которую ты надв-

«шы'я, ничего тебъ не дастъ. II за то, что она не дастъ тебв, ты обагришь ее кровью.

Земля есть Капнова и земля есть Авелева. И твоя, русски, земля Каинова. Ты прокля.ть свою землю и земля прокляла тебя. Вотъ нигилизм* и его формула.

II солнышко не еввтптъ на чернаго человека. Черный чело-Кеъ ему не нуженъ.

Замечательно, что мы уходимъ въ землю упоенные. Мы начинали войну самоупоенные: помните, этотъ августа мъсяцъ, н рстрвчу Царя съ народомъ, гдт> было все притворно? И побвды, – гдк самая замечательная была побвда казака Крючкова, по •обыкновенно отрубившаго семь головъ у нъмцевъ. И это Меныпи-■квекое храброе – «Должны победить». И Долиной – побвдные концерты, въ циркв Чинизелли и потомъ въ Царскомъ. Да почему ■«должны победить»? Побвда создается не на войн*, а въ мирное вр: ми. А мы въ мирное время ничего не двлаяи, и ужъ если что йы знали хорошо, то это – то, что ровно ничего не двлаемъ. Но дальше – еще лучше. Ужъ если чвмъ мы упились восторженно, то это – революцией. «Полное исполнение желанш». Нътъ, въ са-момъ двлъ: чъмъ мы не сыты. «Ужъ самъ жаждущШ когда утолился, и голодный – насытился, то это въ революцш». И вотъ еще. не износилъ револющонеръ первыхъ сапоговъ – какъ трупомъ валится въ могилу. Не актеръ-ли? Не фанфоронъ-ли? И гдъ-же наши молитвы? и гдъ-же наши кресты? «Ни одннъ попъ не от-пвлъ-бы такого покойника». .

Это колдунъ, оборотень, а не живой. Въ немъ живой души иътъ и не было.

– Нигилистъ.

О нигилистахъ панпхидъ не править. Ограничиваются: «ну его къ черту».

Окаянна была жизнь его, окаянна и смерть.

1/6 часть суши. Упоенная револющя, какъ упоенна была а война. «Мы побвдимъ». О, непременно. Такъ не есть-ли это страшный фактъ, что 1/6 часть суши какъ-то все произращала изъ -себя «волчцы и тернш», пока солнышко не сказало: «мнъ не надо тебя». «Мнъ надоъло свътить на пустую землю».

Нигнлизмъ. – «Что-же растетъ изъ тебя»?

– Ничего.

Надъ «ничего» и толковать не о чемъ.

– Мы не уважали себя. Суть Руси, что она не уважаетъ себя. Это понятно. Можно уважать трудъ и потъ, а мы не потвли

и не трудились. II то, чти мы не трудились и не потвли, и есть источникъ, что земля сбросила насъ съ себя, планета сбросила.

По заслугамъ-ли?

Слишкомъ.

Какъ 1.000 лт>тъ существовать, прожить княжества, прожить царство, имлерш, со всеми придти въ связь, надъть плюмажи, шляпу, сдълать богомольный видъ: выругаться, сояственно – выругать самого себя «нпгилистомъ» (потому-что по нормальному это ввдь есть ругательство) и умереть.

Росс1я похожа на ложнаго генерала, надъ которымъ какой-то ложный попъ поегъ панихиду. «На самомъ-же дт>лъ это былъ беглый актеръ изъ провишцальнаго театра».

Самое разительное и показующее все дъло, всю суть его, самую сутеньку – заключается въ томъ, что «ничего въ сущности не произошло». «Но все – разсыпалось». Что такое совершилось для наденгя Царства? Буквально, – оно пало въ будень. Шла какая-то «середа», ничвмъ не отличаясь отъ другихъ. Ни – воскресенья, ни – субботы, ни хотя-бы мусульманской пятницы. Буквально, Богъ плюнулъ и задулъ евт.чу. Не хватало провизщ и около лаво-чекъ образовались хвосты. Да была оппозищя. Да царь скапризнит чалъ. Но когда же на Руси «хватало» чего-нибудь безъ труда еврея и безъ труда нвмца? когда-же у насъ не было оппозпщп? и когда царь не капризничалъ. О, тоскливая пятница илп понедъльникъ, вторникъ...

Можно-же умереть такъ тоскливо, вонюче, скверно. – «Актеръ, ты-бы хоть жестъ какой сдълалъ. Въдь ты всегда былъ «съ готовностью на Гамлета». «Помнишь свои фразы? А то даже Леонидъ Андреевъ ничего не выплюнулъ. Полная проза».

Да, ужъ если что «скучное дъло», то это – «падете Руси».

Задуло свъчку. Да это и не Богъ, а... шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко. «Ты намъ трагедш не играй, а подавай водевиль».

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ

I. Мее првдвидгьме. 2. Послгьдшя времена.

Мое предвидите

Я прочелъ въ «Новомъ Времени», въ передовой статье, что «съ Гермашею Росмя можеть заключить миръ хоть сейчасъ, если уступить ей Курляндш и Лифляндш съ РИ1ОЮ, и еще некоторый части отечественной территорш. Думаю, что это изъ тъхъ опас-ныхъ иллюай, за которыя мы вообще уже столько поплатились. Не оу 1смъ даже вспоминать слова Бисмарка, что «побежденному победитель оставляете только глаза, чтобы было чт5мъ плакать». Это иовег.мъ не нужно, т. е. припомипанШ о Бисмарк*. Но нельзя представить себе, чтобы Гермашя, потерявъ, во всякомъ случал, несколько мпллшновъ не населентя вообще, а той отборной части ((аселешя, которую образуетъ армгя, удовлетворилась крошечною террпюртею съ такимъ-же числомъ только паслешя. Нельзя вообще представить себ'в, чтобы Гермашя подъяла войну такой страшной опасности и риска, такой невероятной тяжести, ради разечета па такое смехотворное нрюбрътеше. Несомненно, она только успокагЗЕаетъ насъ ил.тюзтеи мира; и почти ш входитъ въ составь ея жестокости. Какъ ото нужно и для аоба-лованья и духовнаго обмана глупыхъ росстйскпхъ сощалистовъ. Какъ посл'вднШ аргументъ своей мысли, я беру то, что для Геи-машп, – оставь она целою Россш и, такъ сказать, способною къ шздоровлешю, – она, конечно, еще никогда не увидить ее столь беззащитной, съ арм1ею, которая просто кидаетъ оруж1е и уходить домой. И воображать, что Гермашя не разработаетъ этотъ исключительный, зтетъ невероятный случай, никогда ей и не мечтавшейся, со всемъ богатствомъ возможностей, со вевмъ обшпемъ пло-да, _ ухо просто показываетъ, что мы совершенные дети въ политике.