Текст книги "Версты"

Автор книги: Борис Пастернак

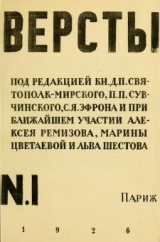

Соавторы: Сергей Есенин,Марина Цветаева,Исаак Бабель,Алексей Ремизов,Дмитрий Святополк-Мирский (Мирский),Николай Трубецкой,Сергей Эфрон,Лев Шестов,Илья Сельвинский

Жанры:

Газеты и журналы

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 41 (всего у книги 71 страниц)

только стилиста и только му у него и учились ( и Ничем не научились: поскольку орн! ментальная проза жвша, всецело восходит к традици Ремизова и Лескова, не Белого Но «Серебрянный Голубь» «Петербург/. – : романы, роман столь же крепко поетроенны как романы Достоевского и Бал» зака с сюжетным развитием т; кого напряжения на какое г способен ни один из валя современников. «Москва» тон ;юмап. и сколько мы може судить по началу роман не х; же двух первых.

Оригинальность Белого ка романиста определяется соч( Танием в его романах двух бы несовеместимых элементе С одной стороны напряженна сюжетность, по природе определенно мелодраматическая и этой мелодраматичностью бли< ко родственная кинематографу ■ «Петербург» кажется уже оы переложен На экран, и из <Мо( н'вы» вышла бы превосходна фильма. Но этот кинематогр] фпчеекпп мелодраматизм разв! вается на фоне стиля слуэя щего целям чисто-метафизичв кпм. Посредством стилистичя ких приемов Белый разлага^ строй видимого мира па осек нечно-текучпе и раз пересекающиеся вихр> Стиль Белого . как орудие е метафизики . сводит действ телыюсть к вихрям и слова .Монотонный анапестический ритм, непрерывающийся в пр зе Белого С"«Петербурга»—вн шнее выражение восприятия .м ра, как непрерывного пото4 ■роев-, а напряженная «слов спость» его стиля и непрекр; щающееся словотворчество – п/ стояино возобновляемая раб та уловления этих «роев» в п стояино ■рассыпающийся и н| когда не адекватный «стро^

Самые «обще-доступные» ннцы «Москвы» (как и в «Пг. ступленни Котика ЛетаеЕ комические и сатирические зоды,И ОНИ легче всего отдел мы от ткани романа и пригодн!

вас. шография

сего для цитат.*) Драматически эпизодгл гораздо теснее свя-аш.г с "сковным сюжетным стершем, н оторванные от него те-яют свой смысл.

Основной недостаток Белого ссгда было некоторое отсутствие яовепности, некоторая безот-гтственная, как бы, духовность духовность < стпхнпиаго духа» спяотной, не сгорающей в ог-с саламандры. Отсюда невоз-ожность для него быть чело-;пески серьзезными. В новом Ч) романе, как будто замечает-екоторый поворот от еала-авдп ы к человеку и отдель-ые то си, особенно сам герои рофессор Норобкйн несомненно е всего до сих пор Данного Белым. Но до выс-сго выражения человеческого. ) трагедий п до возможности магического Белому всетаки да-ко. II поэтому «крестный путь» офессора Коробкина с его ко-;ч,.ым п по настоящему по-ясающим мученичеством приедятся воспринимать как сим-(Яическую мелодраму, по не Ж трагедию, или может быть к; трагедию в ее до-художе-Й'екном ритуальном смысле растсп страдающего бога, не человеческом, праведно-б) 1ыс-яном смысле «Антигоны» и ьгамемнона».

;енный г;; молодого по-э.тсьпч которого бы можно бы-;ак романиста сравнивать

Пслым – Феднн. Его роман Ърода и Годы» выдающееся

одинокое явление. Как мне и ыпе уже приходилось отме-ать , Фёдин единственный из шг'.х младших современников леюншп создавать живых лю-•п, как это умели делать 'Гуриев, Толстой и Достоевский. оэтому я приветствую нере-

Иатку отдельной книжечкой шзодов его романа в которых швлясгся мужик Федор Ле-НД1Н1 (Федор Лвпенвця Гос. зд. 1926), одно из лучших соз-

даний во всей портретной галерее русского романа.*)

Но кроме Федина никто из молодых бытописателей не умеет изобразить отдельного живого человека – все лица расплываются у них в какой-то однородный , безипдивидуальной массе, – может быть законное и неизбежное следствие величайшего в мировой истории движения масс. Это отсутствие людей распространяется даже на писателей той группы к которой принадлежит сам Феднн, тех кого можно назвать петербургской или «западнической» школой. Роман крайнего и принципиального <западника» В. Каверина «Девять Десятых Судьбы» (Государственное Издательство , 1926) населен такой же недиференицированкой толпой, как и романы Пильняка и рас сказы Никитина: Действие романа происходит в октябре 1917 года. В нем есть .массовое движение, есть биение Октябренок революции, по (кроме явно взятого у Достоевского шантажиста Главепкаго)) нет люден, а только марионетки, А в области сюжета < сюжет &ку !.– ■ .

ечно далеко до «орнамен-талч ста » Белого. История – октябрекнй переворот дан ЖИВО и убедительно, как движение масс: на движение все беллетристы .мастера. И<> сюжет – сухая, плохо натя! утдн проволока. Каверину кс удалось преодолеть гццноз.1 массового романа».

«Массовой роман» стал национальной формой искусства. Со времени талантливого, хотя и не по чину претенциозного «Голого Года» Пильняка он за-| другие роды прозы, и

)*) 0:;ш| из таких эпизодов вос-юизводится и нестоящей книж–.<• Верст».

*» «Городи и Годы» были перепечатаны в «Днях». Там-же. печати; I сь от] ывк! из «Москвы» Белого и из «Кюхли» Ть.нянова. Вообще среди зарубежной прессы, «Дни» приятно выделяются културиостью своего литературного отдела и определенным интересом к отечественной Литературе .

БИБЛИОГРАФИЯ

привлек почти что все лучшие силы. К массовому роману принадлежит и первый роман Артема Веселого, «Страна Родная» (оемля и фабрика, Москва 1926). Начав с великолепной полифонической прозы «Волнипы> (см, «Версты» № 1) Артем Веселый в «Диком Сердце», написанном тем же полифоническим сказом, показал себя мастером авантюрного, или скорей героического рассказа. В «Стране Родной» он несколько умерил свой стилистический разгул обнаружил новый редкий в паши дни дар, настоящего юмора, и написал мне кажется, лучший «массовой роман» изо всех доселе написанных. Артем Веселый не даром выбрал себе такое имя (я предпологато что это псевдоним) – в нем действительно есть какая то бодрящая веселость от которой мы давно отвыкли. Это не легкость А. Толстого, потому что у Артема Веселого есть мозги – есть сила суждения, есть приближение к тому истинному духу комедии, который как о том пишет в этой книжке «Верст» Рамон Фериан-дез,прслиологает установившуюся иерархию ценностей. Тема Артема Веселого совершенно схо дна с темой «Голого Года» – 1918-1021» года в дальнем уезде Восточной России. Но какая разница – какое отсутствие претензий , рассуждений и потуг на историософию: какой бодрый быстрый сказ; какое здоровье даже в юмористическом подходе к ужасам. II вместе с тем какой широкий изобразительный размах, какое подлинное проникновение духом этой новой формы «массового романа». В Артеме Веселом больше чем в ком нибудь я чувствую «бодрящий холодок» молодости, который позволяет мне надеяться на будущее русской литературы.

Единственное что мне не нравится в «Стране Родной» – это эпизод деревенского быка бросающегося на поезд и накоыец раздавленного. Из дальнейшего видно , что это символ неизбеж-

ной неудачи деревни в борьбе с городом. Такия дешевые украшения можно оставить газетчи^ нам. Еще маленькая небрежность: эс-эрский начальник штаг ба восставших крестьян в одной главе называется Павел Иванович, а в других Борис Иванович. Это досадно.*)

Говорят, что Артема Веселого особенно урезывает коммуни^ стическая цензура {хотя, если не ошибаюсь, он сам коммунист). Это очень вероятно, так как ничего более «объективного», ничего менее «официозного» и в то же время более жизненного? чем «Страна Родная» (за исклв! чением совершенно лишнего эшР зода быка с поездом) в советской» литературе еще не появлялось.

Новый роман Леонова «Ба^ суки» (Государственное изда-телр ство , 1926) – разочаровывает, Это то же «масовой роман» .н< Леонов слишком склонен к рефлексии и интроспекции чтобн удачно справляться с этой фоф мой. Лучшее в «Барсуках» пер« вая часть, но и она скучна и полна реминисценций: все это былс

когда-то сделано гораздо лучше Ремизовым и Горьким. Этг слепые искатели правды отмё 1 чены знаком елгшком определенной эпохи. Тем не мене« Леонов остается большой 1 адеЖ| дой и большой «заботой >. Эт< писатель внутренне стеснена ы: советской несвободой, и позто| му (может быть подсознательна неискренний в своем творчестве По духу своему он тесно связа] с Горьким, – у него есть Горы ковское инстинктивное отвраща нне ко всякой грубости, Щ всему что (духовно) не в белья перчатках. II необходимость сать только о грязи и грубост: приводит Леонова к незаживг емому надрыву. Самое гла для Леонова найти свой сте$ жень и в нынешних обстоятед!

*) Эпизод из романа «Стра Родная» воспроизводится в В; стоящей книжке «Верст».

БИБЛИОГРАФИЯ

ствах это может быть безнадежно. Отсутствие же стержня пока эбееемысливает его как творящее целое. Единственные его Постижения «Туатамур» и «Ко-вякпн» еще только блестящие упражнения виртуоза за которыми не встает личности ху-жника и человека.

Кюхля» Тынянова ГГосудар-ственпое Издательство , 1925'), биографический роман о Вильгельме Кюхельбекере^ – произведение нового в русской литературе рода. Его сравнивали с «Ариэлем», биографическим ровном Андрея Моруа о Шелли но если II Моруа и Тынянов ставили себе задачей дать цельный образ исторического лица, у Тынянова есть то чего нет у Моруа – подлинное чувство истории. ( Приписывая Тынянову качества которых нгт у Моруа и вовсе не хочу ирипнсы-ь ему какое ипбудь превосходство над французским писателем: : по совершенству своего мастерства, по уверенной экономии средств, по умению гтг'очт:, роман, Моруа настолько выше Тынянова, насколько большой мастер может быть выше начинающего ученика.) Исторический роман еще не-вно был не в чести и казался жанром годным разве что для юношества. Жанр, соединявший познавательные задачи истории 'с задачами собственно художественными по самой природе 1евоей казался ублюдочным.. Но для нас различие между историческим знанием и искусством кажется гораздо меньше чем оно казалось эпохе односторонне эстетической в литературе и односторонне источниковедческой в истории. Нам все Ьнее, что историческое познание, как только оно перестает быть просто критической каталогизацией источников и переходят к синтезу, – явление почти того же порядка, что художественное творчество. С |йругой стороны роман, за ред-

кими и эксцентричными исклю ченнями, никогда не был, чисто «художественный» формой. От «Рппсезче с!е СДёл'еч* до Пруста он всегда стремился вобрать элементы познавательные, объяснительные – растолковывать и расширять наше знание, оценивать явления – психологические, социальные, исторические. Изображение «обществен ных типов» у Тургенева . толкование исторического процесса у Толстого, оценка моральных основ провинциального дворянства у Щедрина, были законными частями в сложном составе романа. Теперь и историки признают исторический роман цепным средством исторического познания, – и он возрождается уже не как популяризация готовых знаний, а как самостоятельный прием понимания прошлого. Новый исторический роман будет отделом истории в той же мере, что и художественной литературы.

Зарубежному читателю естественно сравнивать Тынянова с Алдановым. II тот и другой стремятся к историческому роману, понятому именно как пограничное явление между искусством и истолкованием прошлого. Но отношение к прошлому у них совершенно разное. Ал-данов идет от Толстого для которого индивидуальное разнообразие прошлого бессмысленно, историческое становление не представляет ценности, и вся история сводится , в конечном счете, к суете сует. Алданов <ке историчен» в том смысле, что для него неинтересна историческая индивидуальность эпохи; его интересует не то что отличает прошлое от настоящего, а то, что их сближает. Поэтому, несмотря на очень большую и и добросовестную эрудицию индивидуальности эпохи он дать не в состоянии. Но неизменное в потоке времени он видит и дает. На человеческую индивидуальность он очень зорок, и некоторые его фигуры останутся памятны: Алдановского Суворова – например, нельзя

1.1:1;,ЦШГ1> АФИН

не признать великолепным до-стиженизм. Но в этом Суворове нет ничего неотделимого от его времени, и он мог без изменений перенесен в обстановку скажем, Ледяного похода, как Толстовский Кутузов мог бы быть перепесен в обстановку крымской кампании.

В противоположность Алдано-ву , Тынянов определенно «историчен»: для него двадцатые годы неповторимы и непохожи па двадцатый век; вместе с тем он остро чувствует течение истории, неповторяющийся и непрекращающийся поток исторического изменения. Тынянов. надо заметить, один из наиболее видных историков литературы формальной школы; но моему мнению самый тонкий и чуткий изо всех формалистов. Тго книга о «Стихотворном Языке», несмотря на отпугивающий жаргон, совершенно выдающаяся работа, и его недавнее исследование о Катенине и том же Кюхельбекере (Сборник «Пушкин в Мировой Литературе-, Лента-град, 1926) методологически лучший образен «формального метода». «Кюхля>, сразу заметно, книга начинающаго. Недостатки ее слишком очевидны – плохо расчитанные пропортши (особенно скомканность первых глав); явная спешка (повидимо-му издатель торопил к юбилею декабристов); невыработапный. срывающийся хотя в основе правильно намеченный , стиль; одно-сторонее (почти исключительно литературное) знакомство с эпохой, сказывающееся в дилетантски претенциозных рассуждениях о 14-ом декабря. Несмотря на это «Кюхлю» надо признать выдающимся явлением. Эпоха декабристов представлена с большой зоркостью, зоркостью одновременно исторической и художнической. Движение времени передано с убедительностью. Кюхельбекер дан как целое существование 1Ш \ 7 егс1еп. в росте и увядании, – это уже ручается за подлинное дарование художника. Эпизодические лица, иногда слегка намеченные удач-

но угаданы, – у них есть физиономия, это не тени и не марионетки, хотя они и не уплотнены до полной человечности. Пуш кин, в частности, кажется мне особенно удавшимся. .

Из отдельных глав книги особенно хороша последняя – "Ко-* нец»*) в ней особенно ярко выступает историческая интуиция, автора,– постепенное, медленное , но неизбежно нарастающее умирание декабристов в глухой пустыне Николаевского царствования производит впечатление глубокое и безысходное. Этой конец в большой традиции русской литературы, – и неслучайно что он заставляет вспоминать о «Рудтге» и «Обломове» выросших в те самые «года глухие», когда умирал Кюхельбекер. После книги Тынянова, Вильгельм Кюхельбекер, чистейший п благороднейший из русских Дон-Кихотов, станет, я уверен , на всегда родным и близким русской памяти.

Кн. Д. Святополк-.МирекнЯ

Катоп Гетапйея Мезза§ез

Ргегтёге 5ёпе. КонуеПе Кеие : Ргапса : 8е. Рапз 1926.

Рамон Фернандез один из самых интересных французских писателей младшего поколения, и один из центров кристаллизации молодой фрагцуз-скоп мысли. Влияние его отчасти противоположно, но отчасти и параллельно 'влиянию иео-томизма Жака Маритэна. Оба отмечены печатью ясно-выраженного интеллектуализма. Но тогда какъ интеллектуализм Маритэна опирается па Фому Акви« ната, т. е. па статическую, давно замкнувшуюся систему про-

*) Воспроизводится в настоящей книжке «Верст».

■ ШЛКОГГЛФКЯ

шло го (систему при томь новее но религиозную, а чисто позитивистскую, только ел. устаревшей научной базой), Фернандо:; ос1 овывает свое учение на современных формах мысли, исходя научного миросоцерзапия,

включая в него и весь ир-рацпш алпзм современной фи-рософии. По всему своему скла-

ш.теллсктуалпет н логик (его логические построения восхищают споен истинно атлетический элегантностью), Ферпапдез резко враждебно относится к рационализму сводящему к своим ремам всю живую действительность. Вго философская почва Бергсонизм (хотя романтический эволюционизм Бергсона ему

ершепко чужд), И разум он подчиняет интуиции, – – цельному воззрению, неразложимому восприятию конкретного. Разум •сводится г; дисциплине поверяющей логики. (Это напоминает фи; яулу Г)аратыпс1;ого «пламя воображения творческого и холод ума посеряющего» перенесенную из теории творчества теорию знания). Цельная интуиция наиболее свойственна ху-Дож) нку, по всякое познание ^конкретного в конечном сче-ЕГе требует ее же. В частности, р?1 птик * должен прежде всего «уметь увидеть и передать ке-релимое ядро изучаемой им личности. Выяснению этих вопросе!: посвящен в настоящей книге ряд блестящих очерков о Бальзаке, Стендале. Мередите, Конраде и Прусте. Но основной 1нлч'| е.– Фернандеза—этический; нековкая задача – построение иерархии этических ценностей на месте эстетической пустыни недавнего грошлого и нигилистического психологизма достигшего своей крайней точки у Шруста. Цель Фернандеза – целы ый человек, разносторонне физически и нравственно развитой, с прочной иерархией этических ценностей. Этот «глобальный гуманизм», попятный и близкий молодому поколенпию французов – главное что привлекает пх г. Фернандезе. Самое , с этой точки зрения, ин-

тересные страницы в книге небольшая заметка о Фрейде, идущая в разрез с господствующим «вульгарным» пониманием Фрейдизма , и показывающая как на основании открытий психоанализа можно построить систему повой стоической дисциплины». Не последнее качество книги Фернандеза его удивительный стиль, предельно ясный, по до того сжатый что читателю ни на одну минуту нельзя распуститься.

Мысль Фернандеза определенно ориентирована против религии (что читатель заметит и в печатаемой в настоящей кнчж ке его статье о современной французской литературе), по особенно против схоластического рационализма католиков. По существу она отнюдь ке антирелигиозна, ц его «глобальный гуманизм» может неожиданно наг помнить славянофильское учение о цельном разуме ( и еще больше. может быть самую личность Хомякова). Вообще, хотя Ферпапдез поднимает и отвечает иа вопросы прежде всего французские, нам кажется, что его Мысль может быть плодотворна в для пас. Вез какой-то резкой реакции в сторону возрождения этики Я воспитания личности, нам грозит утонуть в соблазнительном г; труднопреодолимом для нынешнего русского сознания «роевом» или «хоровом» коллективаме и без-индйвндуаль-пом историческом динамизме. Личная активность и яичная ответственность исчезли ИЗ пашей жизни и из нашего оозпя-ния, нам надо сделать большое усилие, чтобы их вновь обрести, и В этом обретении Фернандо:', может и нам оказаться полезен. Д. С м.

Роетз. 1905-192,5, Ьу Т. 5. Е1ю1

РаЬсг ап<1 С^уег. Ьоппоп. ИЙВ»,

Выход собрания стихов Т. С. Элиота крупное событие не, для одной Английской литературы. Это несомненно без сран-

БИБЛИОГРАФИЯ

нения крупнейший из современных английских поэтов, может быть величайший поэт послевоенной Европы. Влияние его на собратьев по ремеслу уже теперь огромно, но большей частью критиков его поэзия еще не «-замечена». Им Элиот лучше известен как критик и теоретик искусства, и какт. редактор прекрасного журнала Тпе Ыеу Сп-хепоп. Эта стророна его деятельности при всей своей значительности не идет в сравнение с его достижениями как поэта. Как поэт он очень .мало плодовит: настоящее собрание в которое включены все его стихи с 1909 года «которые он желает сохранить » (как сказано па обложке) состоит из дваднатн-няти стихотворений, написанных до 1920 (в том чсиле четырех французских , не очень удачных), из поэмы «Бесплодная 'Земля» (Тпе Уа<Пе Ьапй, 1922) и из от ого только стихотворения Написанного с тех пор – «Полые Люди» («Тпе НоПолу Меп, 192В). Со времени выхода книги в Тпг Кеу СгИеп'оп напечатан «Отрывок из Пролога» возбуждающей большой интерес стихотворной драмы.

Большинство критиков упрекают Элиота в темноте и непонятности, и обвинение это надо признать вполне реальным. Темнота его поэзии неизбежно вытекает , во первых, из крайней сложности и новизны выражаемого п ней опыта, во вторых из к] апнеп сжатости выражения, пренебрегающей всеми «мостами» И принуждающей читателя стать «подмастерьем автора» и в третьих из самого существа его поэтического метода. Метод этот лучший истолкователь Элиота, умнейший критик 1. А. В;спагс15назвал «музыкой идей». Элиот – символист, и его символы р>аспологаются по особым' внутренним законам, ассоциативным скорей чем логическим. Но это ассоциация не «по сходству» и не «по смежности», а «по значению». Символы эти постоянно потворяются в разных сочетаниях чередуясь как му-

зыкальные темы. Взяты они из самых разнообразных областей (философии, антропологии, уличной жизни Лондона). Большую роль играют цитаты из поэтов, философов, религиозных пкеателей, которые нужны поэту своей огромной эмоциональной и ассоциативной содержательностью , являясь как бы сокращенями длинных ходов поэтической мысли. Эти цитаты и аллюзии особенно отпугивают неподготовленного читателя.

Впрочем «трудность» Элиота-осо-бенно велика только в «Бесплодной земле». Некоторые из ранних стихов (особенно изумительная сатирическря серия, включающпая Ял'еепу Егес1 и тЬе Шрророташш) и последняя вещь «Полые люди», гораздо проще и однолинейной, и хотя «понятными» в том смысле как понятны «О Пользе Стекла* и А г! Рое1к|ие их признать нель! зя. «понятность» их значения, «заразительность» их несомненна и непосредственна. Всюду :, везде Элиот несравненный мастер слов и ритмов по своей власти над словом , как и по значительности своего содержа] ня он в числе самых великих . и 1 ам не кажется странным когда . 1пт-тон Стречи упоминает его имя рядом с Шекспиром.

Несмотря на свою -непонятность» Элиот поэт общего го– | раздо больше частного. Он ] поэт социальный, историософский, поэт Европы и человечества. Может быть оп ска– ] жется самым центральным и от-вественным из выразителей сов– I ременной Европы. Тема его тр~ гедия Европейской кун.тур и «бесплодной» и «полой» после катастрофы Великой Вой. ы, трагедия предсмертия и бессилия, – и трагедия ценностей в обессмысленном мещанском мире. В этом глубоком «переживай! европейского и человеческого в личном. Элиот поэт подлинное пророческого качества, лнпп раз подчеркивая пророческую природу всей наиболее ценной части современной поэзии. Замыкающее книгу стихотворения

«Полые Люди» где нес его темы скрещиваются в один, узел в аккорд одновременно простои и полный (но аккорд, глубоко дисгармонический ), представляется нам одной из вершин современ-

ной Европейской поэзии, – самым изумительным созданием английской поэзии за несколько

поколении.

Ки.Д. Скятополк-Мирскии.

«Ьез Ртсеп&гаш» – «Мопз1еиг (хойеаи 1пИте»

Раг Магсе

.Тоипапйеаи. ЕЙ. с1е 1а МоиуеИе Кеуие Ргапса^зе 1924-1926.

Марсель Жуандо, один из самых своеобразных мистиков нашего времени и вместе с тем исключит! льно талантливый пи-еат.ль, изобразил в своих двух книгах жизнь, или, скорее «житие» м лко буржуазной провинциальной семьи.

Мы находим в его герое смесь обыд« иного с таинственным, презренного с божественным. Пен-сенгрспы и их спутник, господии Годо, трагикомичны, пли —■ просто кгмпчпы. , Они обыкновенные люди и живут самой обыкновенной, человеческой жизнью. Они жалки и нелепы, и того хуже – в них порою проявляется какой-то чудовищный эгоизм, отталкиваю щая сухость. II вместе с тем, чувствуем , что герои Жуан-До – духи, «астралы», облеченные в тончайшую телесную оболочку. Жуандо как бы нарочно избрал самую неблагодарную почву, самый голый камень, Чтобы посеять на нем мнетпче ское семя, н тем более кажется чудес! ым зеленый сочный злак вырощ нпый в этой пустыне.

«Пенсе I 1-рсны» – семья мелких лавочников: отец, мать и три дочери, – Элпан, Вероника; Пр1 ска.. Ириска походит' на Мглодость Мадам Пенсенгрен, Эллан п Вероника на ее старость. Они безмолвны, печальны, безутешны. Элпан религиозна и «на-ход [т свое счастье в христианском подвиге». Веронике «знакомы л шь нравственные пере-жпваш я; она любит прежде всего доброд^ те ль, а после добродетели Желтый цвет».

Приска выходит замуж, Элиап

и Вероника влюбляются в господина Годо.

Кто такой господин Годо? –Ханжа и волокита, заигрывающий с двумя старыми девами, пли герой мистической драмы? Весь пафос творчества Жуандо заключается в том, что мистерия и буерф у него неразрывно связаны.

Мадам Пенсе! грен называет Годо «мой сын». Элпан и Вероника называют его «мой брат». Он занимает почетное место в их доме, «восседая, как солнце в пустыне, между двумя пальмам ». После сближения с господином Годо, Элиан уходит в монастырь. Семья Пепсенгреков и Годо ее торжественно провожают, Годо платит за такси. Вероника думает про себя: «Наконец-то я буду одна с Господином Годо». В первый же день своего послушничества, Элиан умывает покойника, и ей кажется, что «она умывает Господина Годо»,. Такова первоначальная драма «Пен сенгренов». Во втором .томе, «Интимная жизнь Господина Годо» автор развивает свою тему: лю бовь Элиан и Веро! ики к Господину Годо, любовь Господина Годо к самому себе, – и к Богу.

Через господина Годо, Элиан полюбила Бога, ее внутренняя жизнь стала глубже, напряженнее: в монастыре все дивились ее рвению и премудрости. «Она разумела вещи сверхъестественные, и познавала тайны природы. Благодаря таинствен! ому канону, вписанному в центре ее души, она знала точные размеры каждой души, которая к ней подходила. Люди с удивлением спрашивали себя, кто воспитал ее, какой

Г.ИГ.ЛИОГРАФНЯ

ангел среди Властей, Престолов и Начал стал краеугольным камнем ее души. Настоятель говорил, что она походила на седьмой день, сотворенный Богом». Элиан спрашивала сестру:

– Молишься ли ты?

– Нет, отвечала Вероника, я не ум ю молиться Богу. Даже если бы я Его видела, я не могла бы о Нем думать. Я вижу повсюду линь господина Годо, я думаю л лшь о своем друге». Тогда, Элиан, до того любящая Бога, что она видела лишь Его одного в господине Годо и в Веронике, содрогнулась от ужаса и тайного восторга».

Господин Годо посещал раз в месяц монахиню.

«Сидя между Ириской и Вероникой он блаженно отдыхал. Но ему казалось, что одна Элиан превозносила его душу... Она одна пользовалась правом про-никлуть. в вечное сердце господина Годо. И случилось, что улыб ка, весьма жестокая для Верони-К-1, блуждала на устах господина Годо и Элиан».

Вероника служит в магазине «Художественный ВОск» фирма Бюжаду. Сидя в тесной конторка, она принимает господина Годо, который приходит к ней чтобы «видеть, как Вероника его любят». Но Вероника никогда ие говорит о любви, а только о дружбе. Она создала имен ку дружбы, в ее одинокой, целомуд-ренно-й жизни кроется сгущенная пламенная страсть, которой наслаждается господйй Годо. II Бюжаду, владелец магазина «Художественный Воск» ослепленный этой дружбой, «проходит мимо огненного порога Вероники, не смея даже прпвествовать господина Годо».

В такие часы Вероника говорила своему «другу»:

«Все то, что мы делаем, мы исполняем, как чуждую нам необходимость, и мы храним пашу жизнь для нашей мечты, мы находим всю нашу жизнь в себе и для себя. Воистину великая душа исполняет самую поглощающую работу, не заботясь о ней».. Этими словами, добав-

ляет автор, она хотела сказать: – мои руки, и все, что есть нав-4 жнее благородного во мне, за-' нимаются презренным трудом. Но пи на одну минуту я не перестаю любить вас так же внимательно, как если бы я обнимала ваши| колени, положив голову па ваше сердце».

Но кто же та! он господин Годо?

Описывая его "интимную жизнь» автор постоянно иронизирует: он издевается над этим нелепым манекеном, который, «в черных перчатках» посещаете парижские вертепы и рассказывает Веронике о своих похождениях с проституткой Розой и-ее братом, прозванным «Костян-ной Рот».

Но вот – телесная оболочка спадает, и вдруг вспыхивает пламя мистического экстаза. Господин Годо никого не любит, разве только самого себя. Но в себе он любит Бога. Господин Годо созерцает Бога. Замуровш ный в самом себе, отрешившийся от всего земного, он прозрел для неземного мира. Никого не .побить – высшая степень отречения; любить себя – первая степень мистической любви. Люди, его окружающие, перестали существовать для него, он ослеп иГ ие желает видеть того, что творится крутом. «Созерцая страсти Христовы, господин Годо думал о том.что самая ужасная. из крестных мук – это немок можность закрыть лицо руками. Он полагал, что видеть людей} еще мучительнее чем быть видал мым ими... Одиночество! абсолютное одиночество моего Я, одиночество Бог в моем Я! Молчи

Годо – созерцатель космического бытия и Годо. посещающий Веронику в магазине 'Художественный Воск» это одно и то яге существо, одно неделимое целое. Нелепая, скудная жизнь с одной стороны, а с ;сругой стороны исключительная напр я 1 жадность духовных пережив»-'

НИИ.

БИБЛИОГРАФИИ

267

Манекен, прислушивающийся к беседе, ангелов. Недаром при виде осла, Годо —■ созерцатель восклицает: «О мудрость ■осла! его непроходящая философия, его большие глаза, лишенные взора, его толстая кожа, не чувствующая ударов! простота его желании, отсутствие роско-

ши: вода, хлеб и созерцание.,

О воля дремлющая в шерстян-пом сердце!»

На голом камне распускается редчайший цветок. «Шерстяное» сердце преображается в сердце вечное.

Елена Извольская.

В. ОКОЕТЬШУЗЕК

1п1го(1ис1юп а 1а репзёе рпПозорЫдие аНетапйе йершз №е1г$спё. Рапа, ЫЪгате 51оск, 1926.

Блестяще и увлекательно написанная книга Грутхейсена не-«овсбмъ отвечаетъ своему заглавию. Это не столько введение в изучение германской философской мысли последних десятилетий, сколько история одной – правда, кардинальной – философской проблемы. Проблемы, ставшей особенно острой во вторую половину XIX века – о сущности философии

праве ее на существование.

Что такое философия? и можно ли в наше время быть философом? – вот вопросы, которые должна была поставить севе философская мысль после «кру шенпя» метафизических систем начала XIX века; и можно сказать, что весь XIX век ■был для философии веком борьбы за право – или вернее – За оправдание собственного существования.

«Никто больше не верит в философию»,говорит Ницше, «потому что философия сама больше не верит в себя». И действительно, в то время как в древности, в средне века и даже В новое время, философия претендовала на роль ге§шае зтаел-Иагшп, в XIX веке она скромно старается отказом от всякого самостоятельного значения йот всякой самостоятельной роли заставить простить себе свою прежнюю гордыню.

Науки эмансипировались от ! философии; даже психология,

«наука о душе» и та претендует на звание науки, на научный, экспериментальный метод; хочет быть «психологией без души»; протестует против смешения ее с метафизикой. Термин «метафизика» стал в XIX веке почти бранным словом, и претензии философии на «един ственно достоверное познание вечных истин» вызывают даже не возмущение, а только смех.

Что же остается на долю философии? Ведь если она наука, познание, то она должна же иметь и собственный метод и особый объект изучения.

Но невидимому, найти такой объект и такой метод нелегко. II мы видим как все больше и больше философия превращается или в историю философии, или в теорию научного познания, в методологию и теорию науки. Но история философии все же не философия, а только история; а методология и теория науки есть не что иное как попытка примирить науку с существованием философии, из ге§тае превратившейся в апсП-1ат зыепНае. Попытка не удачная вдобавок, ибо наука , не желающая иметь ге§тат, не нуждается в апсШат.