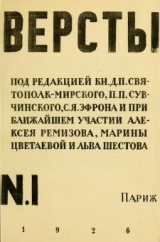

Текст книги "Версты"

Автор книги: Борис Пастернак

Соавторы: Сергей Есенин,Марина Цветаева,Исаак Бабель,Алексей Ремизов,Дмитрий Святополк-Мирский (Мирский),Николай Трубецкой,Сергей Эфрон,Лев Шестов,Илья Сельвинский

Жанры:

Газеты и журналы

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 71 страниц)

Е. Преснякова, многие существенные для него построения нуж-) считать ошибочными. Но Ключевский же сумел пробудить иерее к русской истории в широких кругах общества. И тут *у помог его исключительный изобразительно-художественный <дант, который сказывался преимущественно в сфере устного >ова. Один из лучших русских стилистов, Ключевский отделывал рои лекции до мелочей, но. благодаря гениальному дарованию яера умел их повторять из года в год, как новые, как тодько что

Л. КАРСАВИН

рождающиеся, и оставлять в слушателях неизгладимое впечатл ние. Только слабая доля этого впечатления могла быть воспр* изведена печатно. С чисто «профессорским» дарованием Ключе ского связаны и специфические его. недостатки, смягченные а тором в редактированных им первых четырех томах «Курса», н приятно-явственные в записях, изданных Я. Л. Барсковым (в V т.

Мы не хотим здесь касаться Ключевского как историк ученого. Перед нами другой вопрос, более общий и не менГ важный. – Есл>и от кого либо можно было требовать исторт софской концепции, так именно от Ключевского. Удовлетворя' ли он нас в этом отношении? дает ли он удовлетворяющий н; ответ на задание русского национального самосознания? разв! вает ли славянофильскую систему или противопоставляет с новую?

В свое время русское общество было неприятно пор жено тою оценкою Александра III, которую дал Ключевски А ныне всякому должно быть ясным, что не общество ошиб лось. Очевидно, историк России плохо понимал ее современност Славянофилы и Ф. И. Тютчев в свое время оценивали Николая несравненно трезвее. Легко себе представить, какое впечатлен! на слушателей производили и каким успехом пользовались дав емые Ключевским « частью сохранившиеся в печатном курсе хлес кие характеристики императриц и императоров. Студенты радов! лись, находя в них «научное» обоснование их революционна ненависти к русскому правительству и осуждение русской совр] менности. Правительство настораживалось и посматривало на п, пулярного профессора с подозрением. Профессор же смешив;! науку с публицистикой, часто и совсем неуместной. Нередко в прошлом критиковал настоящее, и не потому, что знал о чем-'] лучшем. К чему эта суммарная характеристика маленьких неме| ких принцев и принцесс в связи с Екатериной II, характеристиь' близкая к шаржу? или ничего не дающая характеристика ее рел) гиозного воспитания? К чему гражданская скорбь в форме вариа та Соловьевского изречения по поводу эпохи Алексея Михайлов ча: «не успели еще завести элементарной школы грамотности, 1 ; уже поспешили устроить театральное училище»? Обидно и сты;! но сказать, но – лицо крупнейшего русского историка искажает ехидною улыбочкою поповича-нигилиста.

Все это мелочи, скажут нам, искусные ораторские или ле

эрскне приемы для того, чтобы удержать внимание слушателей. – Не думаю. И случайно ли, является ли только техническим |риемом обличительное направление, господствующее в «Курсе»? 1астерски излагая крестьянский вопрос, автор сосредоточивает нимание на ошибках и неудачах правительства и забывает ска-ать о том, сколько положительного эти ошибки и неудачи веерки давали. Сопоставьте спокойное и обстоятельное изложение кадем. Платонова в его новой книге «Москва и Запад» с соот-етствующими страницами Ключевского. Вам тогда удастся уло-ить односторонность второго, едва ли искупаемую блеском ху-ожественной формы. Право, читателю «Курса» остается непотным, как могло создаться Московское Государство и как оно югло удержаться и пережить «Смуту», если все было так плохо I грубо. Это не суб'ективное впечатление. – Сам автор нередко ювольно низко оценивает русскую культуру с высоты европейкой. Так, он подчеркивает «зизантийско-церковную черствую )брядность», хотя в лоне этой обрядности росли и жили и Диони-ий, и Ртищев, и Неронов, и Аввакум. «Говорят, культура сбли-кает людей, уравнивает общество. У нас было совсем не так» лекция ХЬ), как будто с горечью замечает автор. Но мы то шаем, что такое европейское (коммунистическое) уравнение, и отовы прибавить: «Слава Богу, что не всегда у нас было так, <ак в 1918 – 1920-х годах». «Сословия различались не правами, обязанностями, между ними распределенными». Разве это плохо? разве это хуже, чем трафарет европейского индивиду-(ализма, по меньшей мере столь же одностороннего? Обличая ремские соборы с европейско-демократической точки зрения, Ключевский пишет: «Как могли сложиться такие условия, откуда было выроста таким понятиям на верхневолжском суглинке, столь [скупо оборудованном природой и историей»? (л. ХЬ). И он 'склонен видеть, миссию России в том, что мы «спасали европейскую культуру от татарских ударов», «оберегали тыл европейской цивилизации» и несли «сторожевую службу» ( ч. III, стр. | ! 491 ел. .изд. 1923 г.). Неужели "только, в этом наша миссия? – Лестно для русской «жертвенности», которая довела русских людей до попытки превратить Россию в опытное поле для коммунизма, но не лестно ;|для нашего национального самосознания. Но верно ли? И не по разному ли понимаем мы миссию? Для Ключевского «основная

задача» местной, т. е., в частности, русской истории, сводил к «познанию природы и действия исторических сил в м сочетаниях общественных элементов» (ч. I, стр. 23). Мести; история, по его мнению, – подготовительная стадия для 01 социологического построения. Миссия народа кажется ему г феноменом национального самосознания, который он наблюл не вдаваясь в рассмотрение его смысла и значения (стр. 14. Иногда, правда, слова его звучат несколько иначе (стр. 39), до признания абсолютного смысла и значения миссианской и он никогда не доходит. Да и не может дойти. Ведь он всеп и во всем оставался типичным релативистом, уклоняясь от вс ких вопросов об абсолютном. Он, скажут, отличал их от наук Ну что же? – Тем хуже для науки. Вот один пример – рассул дение в пользу понимания житий святых, как поэтического тво чества. – «В каждом из нас есть более или менее напряженн; потребность духовного творчества, выражающаяся в наклонное обобщать наблюдаемые явления. Человеческий дух тяготится х гическим разнообразием воспринимаемых им впечатлений, скуч непрерывно льющимся их потокам; они кажутся нам навязч выми случайностями и нам хочется уложить их в какое нибу, русло, нами самими очерченное, дать им направление, нами ук занное. Этого мы достигаем посредством обобщения кон.хретнь явлений. Обобщение бывает двоякое. Кто эти мелочные, разб тые или разорванные явления об'единяет отвлеченною мыслы сводя их в цельное миросозерцание, про того мы говорим, что <1 философствует. У кого житейские впечатления охватываются в: ображением и чувством, складываясь в стройное здание образ» или в цельное жизненное настроение, того мы называем поэтож (Л. XXXIV, ч. И, стр. 312).

Если так, то понятно, почему Ключевский «методоло) чески» сосредоточивается на политических и социально-эконом) ческих процессах, относя «идеи» к «области индивидуального почему он – как, впрочем, и большинство русских историке – историю духовной культуры из «Курса» своего исключав Он обращается к ней лишь для того, чтобы дать одну из сво} блестящих, но по преимуществу современно-полемических хара! теристик или чтобы мимоходом об'яснить «духовную цельное древне-русского общества» греческим влиянием, а не природе самого этого общества. Но если все влияние, да влияния, – г.

само испытывающее влияние? Мы ■сч/итаем «методологиче-» (на самом деле не только методологическое) самоограни-вние Ключевского «понятным». – Взятая сама по себе сфера эциально-экономических отношений – преимущественная сфе-всяческого релативизма. А что .касается до сферы политиче-юй, так автор берет ее вне ее абсолютных оснований, суживает е до проблемы внешней организации власти ■ и к идее государ-«енности чувствителен менее, чем Карамзин.

Приведем несколько примеров. – Благодаря односторон-ей характеристике Киевского периода (очередной порядок кня-еского владения) теряется идея государственного единства рус-кой земли, как и государственное значение Церкви. С другой гороны, за счет той же государственной идеи преувеличены вот-инные моменты в Северо-восточной и в московской Руси, обо-тренно воспринимаемые автором еще и потому, что он сопостав-яет до-Петровскую Русь с теоретическими построениями юрис-ов XIX в. Только недостаточною чуткостью к проблеме русской осударственности можно об'яснить невнимание к выводам «Очер-истории Смуты в Московском государстве». В России же осле Петра остается нераскрытым государственный смысл перила временщиков, во время которого слагался новый правящий лой. Даже мимоходом брошенная глубокая и плодотворная мысль связи освобождения крестьян с развитием бюрократии должного >азвития не получает.

Итак, даже у Ключевского нет историософской идеи и развитой общей концепции. Занимая одно из первых мест среди мастеров русской исторической науки, и он принадлежит прош-юму, и он не может стать опорным пунктом для вновь пробуж-1ающегося русского самосознания. Оно же, как и в эпоху сла-(янофилов, все еще задает свои проблемы русским людям и рус-ким историкам. Историки изменились, вступив в обладание не-федставимым в эпоху славянофилов историческим материалом и поведя до высокой степени совершенства и тонкости технику йоей науки. Но усложнилась и проблематика национального со-шания. К основным славянофильским проблемам присоединяются швые. Проблема «Россия-Европа» через проблему «Россия-Азия» Йсширяется в идею России-Евразии, как особого культурного «тира и особого континента. А в связи с этим само национальное ознание получает новый смысл, уже не позволяющий сопостав-

лять это сознание с ограниченным и местным национализмом Е1 ропы. Оно раскрывается как единство невиданного по своему пгх тяжению и размаху культурного мира, культуры-материка и скг зонного государства. С другой стороны, небывалый революций! ный процесс ставит проблему новой России, как ее общечелов» ческую историческую миссию. Ибо нельзя судить по ложны предчувствиям и блужданиям русского коммунизма. Но, в ним тельно всмотревшись в его судьбы и его влияние, уже можи судить о том, что будет, если распыляемые в нем величие и мои. направятся на свою подлинную, коммунизмом искажаемую цель

Л. П. Карсавин.

Париж. 1926, октябрь.

ТРАГЕДИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Извинения автора

итатель: Опять! Как можно ставить такую бездарную тему? Вы возраждаете традиции толстых журналов 90-х годов. Неужели с вас мало возов бумаги, исписанных народниками и марксистами?

втор: Вы могли бы прибавить к ним и Александра Блока. Не говорит ли вам это имя о том, что мы имеем здесь дело с одной из роковых тем, в которых ключ к пониманию России и ее будущего?

итатель: Но откуда ваша уверенность в том, что после стольких почтенных предшественников вам удастся сказать новое слово?

втор: Это не самомнение, просто счастливая позиция. Я хочу сказать: наше общее историческое место. Мы, современники революции, имеем огромное, иногда печальное преимущество – видеть дальше и зорче отцов, которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома. Мы – пусть пигмеи – вознесены на высоту, от которой дух захватывает. Может-быть, высота креста, на который поднята Россия... Наивным будет отныне все, что писал о России XIX век, и наша история лежит перед нами, как целина, ждущая плуга. Что ни тем:, то непочатые золотые россыпи.

итатель: Гм, вот не подумал бы, читая весь тот вздор, который пишут о России люди, ущемленные революцией.

.втор: Да, ущемленные... Те, что не хотят видеть. Простите за несколько классических сентенций: истина открывается лишь бескорыстному созерцанию. Очищение <п стра-

ю

стен – необходимое для нее условие. – И прежде вс го, от духа злобы.

Читатель: Посмотрим, насколько вам это удастся. Мне это к жется даже чем-то бесчеловечным.

Автор: «Человек есть нечто, 4 что должно быть преодолено». Еь одна цитата.

Читатель: Допустим, но все-таки ваша тема... Она уже потому м, представляется дикой, что революционная Россия изж ла противоположение интеллигенции и народа. Прав^ в значительной мере, ценой уничтожения интеллигенте Эта тема русской историей уже исчерпана.

Автор: Вот это именно мне и хотелось 'бы исследовать.

Моге ЗсЪсЛависо

Говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с еше ственным, неповторимым явлением истории. Неповторима не том ко «русская», но и вообще «интеллигенция». Как известно слово, т. е. понятие, обозначаемое им, существует лишь в наи! языке. Разумеется, если не говорить об ШтеШдептла фк софав, которая для Данте, напр., значила приблизительно то I что «бесплотных умов естество». – В наши дни европейские яг ки заимствуют у нас это слово в русском его понимании, но удачно: у них нет вещи, которая могла бы быть названа именем.

Правильно определить вещь"– значит почти разгадать природу. В этом схоластики были правы. Трудность – и нема, – в том, чтобы найти правильное определение. В нашем слу> мы имеем дело с понятием историческим, т. е. с таким, кото] имеем долгую жизнь, «живую», а не только мыслимую. Оно С дано не потребностью научной классификации, а страстными! хотя идейными – велениями жизни. В этой жизни полны оп деленного и трагического смысла нелепые на Западе антите «интеллигенция и народ», «интеллигенция и власть». Мы доля исходить из бесспорного: существует (существовала) груг именующая себя русской интеллигенцией, и признаваемая за

ТРАГЕДИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

;овую и ее врагами. Существует и самосознание этой группы, сскони задумывавшейся над своеобразием своего положения в шре: над своим призванием, над своим прошлым. Она сама пиала свою историю. Под именем «истории русской литературы», русской общественной мысли», «русского самосознания» много есятилетий разрабатывалась история русской интеллигенции, в дном стиле, в духе одной традиции. И так как это традиция втентическая («сама о себе»), то в известном смысле она для хторика обязательна. Мы ничего не сможем понять в природе удднйской церкви, например, если будем игнорировать церков-ую литературу буддистов. Но, конечно, историк остережется лепо следовать традиции. Его биографии не жития святых. Кое-чем он прислушается и к голосу противников, взор которых бострен ненавистью. Ненависти многое открывается, только не о, самое главное, что составляет природу вещи – ее еззргШа

Но обращаясь к «канону» русской интеллигенции, мы сра-у же убеждаемся, что он не способен подарить нам готового, канонического» определения. Каждое поколение интеллигеции пределяло себя по своему, отрекаясь от своих предков и начи-ая – на десять лет – новую эру. Можно сказать, что столетие амосознания русской интеллигенции является ее непрерывным аморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интел-игенции таких глубоких ран, какие наносила себе она сама, в ечной жажде самосожжения.

«1псепс1е яиос! асЬгазН. АсЬга яиос! шсепсНзтл.»

Завет св. Ремигия «сикамбру» (Хлодвигу) весьма сложны-и литературными путями дошел до «Дворянского Гнезда», где устах Михалевича стал исповедью идеалистов 40-х годов.

И я сжег все, чему поклонялся, Поклонился всему, что сжигал.

^3а идеалистами – «реалисты», за «реалистами» – «кри-ески мыслящие личности» – «народники» тож за народни-ами – марксисты – это лишь один основной ряд братоубийственных могил.

Но, отрицая друг друга, отрицая даже «интеллигенцию», |ак таковую (марксизм), братья-враги одинаково видели ее: жи-ую, историческую личность в ее скитальчестве от Новикова и

^Ь Е. БОГДАНОВ

Радищева до наших дней. Во всех «историях» русской интелл! генции мы встречаем одни и те же имена. Несогласные в опр-делении понятия, канонические авторы, согласны в его об'еме. I об'ема мы и должны исходить. Для исторического понятия не произволен, а дан. Признаки определения должны его исч пать, не насилуя, как платье, сшитое по мерке. Попытаемся ус новить этот об'ем, ощупью, примеряя и исключая то, что не ляется русской интеллигенцией.

Прежде всего, ясно, что интеллигенция – категория профессиональная. Это не «люди умственного труда» (!п1е11е 1од1б). Иначе была бы непонятна ненависть к ней, непонятно ее высокое самосозанне. Приходится исключить из интеллий ции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринар (хотя они с гордостью притязают на это имя) и даже професс ров (которые, пожалуй, на него не притязают). Сознание интс лигенции ощущает себя почти, как некий орден, хотя и не ющий внешних форм, но имеющий свой неписанный кодекс чести, нравственности, – свое призвание, свои обеты. Неч вроде средневекового рыцарства, тоже не сводимого к .классов» феодально-военной группе, хотя и связанное с ней, как инл лигенция связана с классом работников умстзенното труда.

Что же, быть может, интеллигенция – избранный ш этих работников, людей мысли по преимуществу? И история р; ской интеллигенции есть история русской мысли, без разли 1 направлений? Но где же в ней имена Феофана Затворника, По( доносцева, Козлсза. Федорова, Каткова, – беря наудачу нескй ко имен в разных областях мысли.

Идея включить Феофана Затворника в историю русс интеллигенции никому не приходила в голову по своей чудо! ности. А между тем влияние этого писателя на народную жи было несравненно более сильным и глубоким, чем любого из миров русской интеллигенции.

Попробуем сузиться. Может быть, еп. Феофан, Катков Победоносцев не принадлежат к интеллигенции, как писа «реакционные», а интеллигенцию следует определять, как ж ный штаб русской резолюции? Враги, по крайней мере, ел душно это утверждают, за то ее и ненавидят, потому и счит возможным ее уничтожение – не мысли же русской вое в самом деле? Да и сама интеллигенция в массе своей была

смотреть на себя именно таким образом. И однако: не говоря ке о том, что очень значительная часть русской интеллигенции ; помышляла о революции (либералы), есть и в святцах интел-|генции имена, не имеющие ничего общего с политической борь-1Й. При чем здесь, например, Чаадаев? В каком смысле могут 1ть причислены к революционерам славянофилы? И еще: за-тьте, с какой нежностью историки русской интеллигенции гово-т о гегельянских блужданиях Белинского. Белинский эпохи юродинской годовщины» чем не «реакционер»? Но ему все про-иот – и не только, как временное падение, искупленное стори-ю. Нет, при всем своем политическом пафосе, русская интел-генция проявляла иногда и бескорыстие, умела ценить героиче-ую личность и идею, чуждые ее господствующим идеалам. Уме-ценить идеализм, как таковой. – Да, но не всякий. И не якого идеалиста заносила в святцы. Занесла старых славянофи->в, но отвергла новых. Занесла Чаадаева, Печерина, Вл. Соловь-а, но отвергла Хомякова, Гоголя, Победоносцева – как бого-овов, – уж, конечно, не по пристрастию к католичеству.

Есть в истории русской интеллигенции основное русло – ■ Белинского, через народников к революционерам наших дней, рмаю, не ошибемся, если в нем народничеству отведем главное :сто. – Никто, в самом деле, столько не философствовал о при-ании интеллигенции, как именно народники. – В этот основ-|й поток втекают разные ручьи, ничего общего с народниче-врм не имеющие, которые говорят о том, что интеллигенция >гла бы итти и под другими знаменами, не переставая быть сама бой. Вдумаемся, что об'единяет все эти имена: Чаадаева, Бешеного, Герцена, Писарева, Короленко – и мы получим ключ определению русской интеллигенции.

У всех этих людей есть идеал, которому они служат и иорому стремятся подчинить всю жизнь: идеал достаточно ши-«сий, включающий и личную этику и общественное поведение; 1еал, практически заменяющий религию (у Чаадаева и неко-!рых других, впрочем, связанный с положительной религией), но » происхождению отличный от нее. Идеал коренится в «идее», теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и влажно прилагаемом к жизни, как ее норма и канон. Эта «идея» не врастает из самой жизни, из ее иррациональных глубин, как выс-I ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба,

рождаясь из головы Зевса, во всеоружии, с копьём, направленные против чудовищ, пораждаемых матерью-землей. Афины протш Геи – в этом мифе (отрывок гигантомахии) смысл русской тра гедии, т. е. трагедии русской интеллигенции.

Говоря простым языком, русская интеллигенция «идейна? и «беспочвенна». Это ее исчерпывающие определения. Они не вы мышлены, а взяты из языка жизни: первое, положительное, под слушано у друзей, второе, отрицательное, у врагов (Страхов/ Постараемся раскрыть их смысл. Идейность есть особый вид ра ционализма, этически окрашенный. В идее сливается правда-исти на и правда-справедливость (знаменитое определение Михайлов ского). Последняя является теоретически производной, но жиз ненно, несомненно, первенствующей. Этот рационализм весьм. далек от подлинной философской гаНо. К чистому познанию пред'являет, по истине, минимальные требования. Чаще всего В берет готовую систему «истин», и на ней строит идеал личноп и общественного (политического) поведения. Если идейность за! мешает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость догмат, понимаемый рационалистически, святость – этически, изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных ос нов религии. Догмат определяет характер поведения (святости) но сама святость сообщает системе «истин» характер догмата, ос вяшая ее, придавая ей неприкосновенность и неподвижность. Та! кая система обыкновенно неспособна развиваться. Она гибне насильственно, вытесняемая новой системою догм, и этой г^е ли идей обыкновенно соответствует не метафорическая, а букваль, ная гибель целого поколения. Святые неизбежно становятся му| чениками.

«Беспочвенность» вы.текает уже из нашего понимани! идейности, • отмежевывая ее от других, органических форм ид( ализма (или идеал-реализма). Беспочвенность есть отрыв: от бь* та, от национальной культуры, от национальной религии, от госу дарства, от класса, от всех органически выросших социальных духовных образований. Конечно, отрыв этот может быть лип более или менее полным. В пределе отрыв приводит к нигилизм} уже несовместимому ни с какой идейностью. В нигилизме отры становится срывом, который грозит каждому поколению русохо интеллигенции, – не одним шестидесятникам. Срыв отчаяни; безверия от невыносимой тяжести взятого на себя бремени: когд

ТРАГЕДИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

; ея, висящая в воздухе, уже не поддерживает падающего, уже питает, не греет, и становится видимо для всех призраком.

Только беопочвенность, как идеал (отрицательный), об'яс-1ет, почему из истории русской интеллигенции справедливо испечены такие, по своему, тоже «идейные» (но не в рационали-ическом смысле) и, во всяком случае, прогрессивные люди («ли-:ралы»), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, иочевский, и множество других. Все они почвенники, – слиш-»м коренятся в русском народном быте или в исторической одицин. Поэтому гораздо легче византинисту-изуверу Леонть-|у войти в Пантеон русской интеллигенции, хотя бы одиночкой —демоном, а не святым, – чем этим гуманнейшим р у с с к им одям: здесь скорее примут Мережковского, чем Розанова, Л.Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский, конечно, не вещаются в русской интеллигенции. Но характерно, что интел-1генция с гораздо большей легкостью восприняла рационалисти-;ское учение Толстого, чем православие Достоевского. Отрица-де Толстым всех культурных ценностей, которым служила ин-:ллигенция, не помешало толстовству принять чисто интеллигентки характер. Для этого потребовалось лишний раз сжечь старые умиры, а в этих богосожжениях интеллигенция приобрела боль-юй опыт. В толстовстве интеллигенция чувствовала себя на до-гаточно «беспочвенной почве»: вместе с англо-американцами, итайцами, японцами и индусами. Век Достоевского пришел го-аздо позднее и был связан с процессом отмирания самого типа нтеллигентской идейности.

Так, примеряя одно за другим памятные имена русской ультуры, мы убеждаемся, что указанные нами признаки интел-;цгенци>н подтверждаются жизнью; что, взаимно дополняя и рас-рывая друг друга, они дают необходимое и достаточное опреде-|ение: русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, ,,6'единяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих дей.

В дальнейшем мы делаем попытку, в размышлении над бщеизвестными процессами русской истории, дать посильный от-|ет на вопросы: как возможна интеллигенция, в указанном пони-Ланий, когда она возникла в России и может ли она пережить (еволкщию ?

История русской интеллигенции есть весьма драматическая

история и, как истинная драма, развивается в пяти действиях. Н< так как в трагическую историю России эта частная трагедия вступает сравнительно поздно, то для «гкспозиции действия» необ ходим пролог – и даже два.

ПРОЛОГ В КИЕВЕ

Не бойтесь, я не начну с призвания варягов или с поте ния Перуна, как ни эффектна была бы такая завязка для гедии беспочвенности. Но это дешевая эффектность, мнимая Принятие христианства варварским народом всегда есть акт той и насильственный: новое рождение. Не иначе крестилас германская Европа, тоже рубившая и сжигавшая своих богов, нас процесс истребления славянской веры, повидимому, прот даже гораздо легче, ибо славянское язычество было примитн германского. Призвание варягов – иначе, иноземное завоеван кладущее начало русской государственности, – тоже не лишь удел: вся романская Европа сложилась вокруг национа чуждых государственных ячеек: германских королевств. Это помешало пришельцам и на Западе и у нас быстро раствори в завоеванной этнической среде. У нас обрусение германцев еще быстрее, чем на Западе их романизация, да и насильственн характер варяжских экспедиций на Руси не столь резко выраже подчас даже спорен: создал же Ключевский, в духе начально* легенды русской летописи, схему князей-охранников, наемны): сторожей на службе городских республик.

Итак, ни государство, ни церковь на Руси не стояли пс крайней мере, на памяти истории – как сила чуждая, протя народа и его культуры. Поэтому духовенство, книжники, «мни древней Руси не могут быть названы в нашем смысле ее лигенцией. Правда, они несли народу чужую, греческую веру, ; вместе с ней греческий быт, одежду, понятия, нравственность.. Но они не наталкивались на сопротивление иной культуры. Он|1| были учителями, признанными,, хотя и не всегда терпеливы! Пои всех обличениях двоеверия, языческих пережитков, жест ких нравов, церковный проповедник далек от сознания пропас отделяющей его от народа, подобной той пустоте, в которой вет русская интеллигенция средины XIX века.

Киевская культура аристократична. Она не питается на-творчеством. Она излучается в массы из княжеских теремов монастырей, и хотя рост ее в народной среде протекает страшно гдленно, но органично и непрерывно. Конечно, это только при-щка на грубом славянском дичке, но он весь переражадается под зйствием прививки. И эта органичность вполне понятна. Но->е не ложится поверхностным слоем, «культурным лоском», по-;рх старого быта. Оно завоевывает прежде всего сердцевину на-эдной жизни – его веру. Здесь нет сомнений и разлада. Суеве-ия, обвивающие веру, не разлагают ее. И вера освящает всю ультуру, всю книжную мудрость, которая идет за нё*й.

Византинизация русской жизни, конечно, не закончилась

Киеве. Массы, быть может, лишь к XVII веку органически, в юем быту растворили и претворили идеалы жизни, приличий, эавственных понятий, которыми жили в Киеве боярские и кня-еские терема, вдохновляясь, в свою очередь, пышной «лепотой» .ареградского дворца. Так отголоски церемониала Константина агрянородного докатились до черных курных изб Заочья и За-элжья, и сейчас еще, после коммунистической революции, пора-ают нас на русском Севере строгостью быта,, аристократической гонченностью форм, стильной условностью, «вежеватостью» об-ождения.

И все же именно в Киеве заложено зерно будущего тра-ского раскола в русской культуре. Смысл этого факта до сих 1ор, кажется, ускользал от внимания ее историков. Более того,

нем всегда видели наше великое национальное преимущество, алог как раз органичности нашей культуры. Я имею в виду сла-янскую Библию и славянский литургический язык. В этом наше оренное отличие, в самом исходном пункте, от латинского Запа-а. На первый взгляд, как будто, славянский язык церкви, облег-задачу христианизации народа, не дает возникнуть отчуж-енной от него греческой (латинской) интеллигенции. Да, но ка-ою ценой? Ценой отрыва от классической тради-и. Великолепный Киев Х1-ХН веков, восхищавший иноземцев роим блеском и нас изумляющий останками былой красоты, – лев создавался «а византийской почве. Это, в конце концов, реческая окраина. Но за расцветом религиозной и материальной улыуры нельзя проглядеть основного ущерба: научная, фило-офская, литературная традиция Греции отсутствует. Переводы,

наводнившие древне-русскую письменность, конечно, произвели отбор самонужнейшего, практически ценного: проповеди, жития святых, аскетика. Даже богословская мысль древней церкви осталась почти чуждой Руси. Что же говорить о Греции языческой? На Западе, в самые темные века его (УЬУШ), монах читал Вергилия, чтобы найти ключ к священному языку церкви, читал римских историков, чтобы на них выработать свой стиль. Стоило лишь овладеть этим чудесным ключей – латынью – чтобы им отво-' рились все двери. В брожении языческих и христианских элементов складывалась могучая средневековая культура – задолго до Возрождения.

И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, вернуться вместе с греческой христианской мыслью к самь истокам эллинского духа и получить, как дар («а прочее приложится»), научную традицию древности. Провидение судило иначе., Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Но за то эта книга должна была остаться единственной. В грязном и бедном Париже XII века гремели битвы схоластиков, раждался университет, – в «Золотом» Киеве, сиявшем мозаиками своих храмов, – ничего, кроме подвига пе-черских иноков, слагавших летописи и патерики. Правда, такой летописи не знал Запад, да, может быть, и таких патериков тоже.

Когда думаешь о необозримых последствиях этого первого! факта нашей истории, поражаешься, как много он уяснеят в ней.. Если правда, что русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ, (а от этой верьк трудно отрешиться и в наши дни), то, конечно, этим он прежде; всего обязан славянскому евангелию. И если правда, что русский) язык гениальный язык, обладающий неисчерпаемыми художественными возможностями, то это, ведь, тоже потому, что на «ем, только на нем говорил и молился русский народ, не сбиваясь 1 чужую речь, и в нем самом, в языке этом (распавшемся на единь церковно-славянский и на многие народно-русские говоры) на* дя огромные лексические богатства для выражения всех оттенк< стиля («высокого», «среднего» и «подлого»).