Текст книги "Версты"

Автор книги: Борис Пастернак

Соавторы: Сергей Есенин,Марина Цветаева,Исаак Бабель,Алексей Ремизов,Дмитрий Святополк-Мирский (Мирский),Николай Трубецкой,Сергей Эфрон,Лев Шестов,Илья Сельвинский

Жанры:

Газеты и журналы

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 40 (всего у книги 71 страниц)

По сравнению с Элиотом Джеймс Джойс 4) —фигура несол-

1) ТЫз 15 Ше \ау 1Ье уогИ епс1з

ТЫз 14 1Ье уау 1Ье уогк! епйз ТЫз 18 1Ье ^ау 1Ье уог1с1 епйв Мо1 уИп а Ъап§ Ьи1 а \'Ытрег.

2) Т. 8. ЕИо1, р. 1888, по происхождению Американец. Поэт, критик и редактор журнала ТЬе №у СгКепоп. Цитируемые стихи взяты из его поэмы ТЬе Но11оу Меп («Полые люди», 1925).

3) В «Династах», см. выше.

4) ^тез Лоусе, р. 1882; ирландец, его роман Шуззез, вышедший в 1922 г. в Париже, запрещен к ввозу как в Англию так и в Соединенные Штаты.

жная. Он господин с дурным характером, в огромонм масштабе, – и его роман «Улисс» последовательная и очень интересная попытка забросать грязью окружающий хаос, и покрыть искусство, религию, пол, традицию и новшества ровным слоем нечистот. Хаос конечно не пойдет на такое упрощение с ним. Ол гораздо сложнее, как это знает Элиот, рядомсподлостью и уродством в нем есть и благородство, и красота, а благород-ство и красота не входят в кругозор, нашего озлобленного Ир-1 ландца. Его творчество страдает от вывороченного на изнанку ' В.-шторианства. 1) «Кротость и свет», пел Матью Арнольд, 2)1 и его никто не вспомнит теперь, и действительно мало вероятно, , чтобы мир мог быть объяснен школьним учителем в облачении.! 3) Но «злость и грязь» то же вряд ли все объясняет; упрощение качнулось слишком далеко в другую сторону. «Улисс» —замеча' тельное произведение, и как о формальном эксперименте о ней можно было бы много что сказать. Но с точки зрения настоящей^ статьи оно не представляет большого интереса: из элементов ны-'< нешнего хаоса оно совершенно выпрстило из виду добро.

Моя точка зрения, конечно, узка. Книги живые существа, и их Иногда не удается пригнать к теорий; пригоняются сии только к самим себе. Всетаки, если брать их оптом, приходится'' подходить к ним с какой нибудь теорией, иначе ничего креме каталога не получится. Так что я и счел лучшим в начале статый обобщить послевоенное состояние Английского общества ■– в ви>, де неубранной комнаты. И вокруг этого обобщения расположить' имена нескольких современных писателей в надежде дать о низС некоторое общее понятие.

Е. М. Форстер

(Перевод с рукописи Д. СМ.)

1) У1с(опаш5Ш – условно оптимистическое мировозрепие господствовавшее в Англии при королеве Виктории, т. е. в течение большей части 19-го века.

2) Ма11пе\' АгпоШ (1822-1888) – поэт и критик эпохи Виктории.

3) Имеется в виду, конечно, учитель английской «публичной школы», до недавнего времени почти обязательно англиканский священник.

ВЕЯНИЕ СМЕРТИ В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

II улыбается под сотней масок – (щедть. Вячеслав Иванов (Терцины к Сомов]))

Вся литература последнего царствования проникнута веянием смерти и разложения.

Смерть, сама по себе, факт вне-исторический, и не всякая одержимость сознанием или чувством смерти исторически показательна. Такое сознание может быть и чисто онтологическое, чистое ото всякой связи с историческим процессом, беспримесное сознание человека перед лицом уничтожения и вечности. Таким чувством смерти, ни в какой мере не зависимым от движения истории, проникнуто все сознание классической древности, и в новое время всякое подлинно классическое сознание (Пушкин, Держанию. Такое чувство смерти необходимая психологическая предпосылка сознания христианского. Такое чувство смерти было, в сильной степени у Толстого.

Вообще Толстой всячески явление вне-историческое, не отнесенное и не относимое к истории, которой он не любил и не воспринимал (хотя остро чувствовал безличный процесс становления). Ему было в корне чуждо символическое отношение к жижи, п для него мир, конечно, не отражал абсолютных ценностей. (Эту черту, столь противоположную духу Достоевского и его духовных потомков, Страхов хорошо называл «чистотой» Толстого). Чувство смерти у Толстого только онтологично, и никак пе тронуто и не заражено предсмертным тленом окружавшей его культуры. Поэтому, как этический и религиозый мыслитель, Толстой пребудет: как бы ни были ложны его ответы, его вопросы поставлены перед лицом Вечности. Изо всех писателей «/^революционной эпохи, единственный от-

Лб КН. Д. СВЯТ0П0ЛК-МНРСК1Ш

мечен тою-ясе онтологической н Толстовской, чистотой – Лев» Шестов, который поэтому п стоит в стороне от своего времени, не тронутый его историческим тлением.

Смерть, о которой я хочу говорить нынче, смерть другого рода – смерть историческая, смерть культурной формации, культурного тела. Чувство и предчувствие ее в русской литературе 1894– 1917 гг. была подобна физиологическому предчувствию фпзичес-коЯ I морги. Оно зрело не в чистой субстанции отдельных душ, а. в тканях культурного тела русского общества. Это чувство смерти было (не причиной, конечно, а) сшттомом предсмертного разложения Петербургской России.

Носителем Петербургской культуры было сперва государство, потом рорянство. Смертельно раненое в декабре 1825 года, куль-гурное (воровство, уже умирая, создало в корне больную «великую русскую литературу» середины 10-го века (Тургенев), и сошло на лет.

(Создал песню подобную стону И духовно навеки почил —

вот кому, оказывается, надо отнести. Напоминаю, что Толстой, осо-бенно старый Толстой, явление по существу вне– (над) культурное,. и потому тут не в счет).

Следующее поколение носителей Петербургской культуры – ив пл.пиенция. «Рожденная в года глухие» («глухими» были не одни восьмидесятые годы, их у нас было больше в 19-ом веке чем не глухих), с тяжелой п болезненной наследственностью (ибо всегда по-сушеству полу-дворяиская ),хоть п отрекшаяся от наследства, интеллигенция не могла п не пыталась строить культуру. Ее лучшие силы ушли в разрушение, в Революцию и в мечту о «царстве Божпем на земле». Но и она была на смерть ранена в разгроме Народной Ноли. То, что от этого разгрома осталось, было тело без души, с одной голой механической волей (революционные партии) или безо-всего (вся остальная интеллигенция).

Случилось то, о чем говорил Баратынский:

Свой подвиг ты свершила прежде тела.

Безумная душа!

И оставшееся тело

Бессмысленно глядит, как утро встанет

Без нужды ночь сменя.

ВЕЯНИЕ СМЕРТИ В ПРЕДРЕВ. ЛИТЕРАТУРЕ

Венец пустого дня.

Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,

Это – Чехов, ГасЛек Ырросгатлсе русской интеллигенции.

Но пока прямая лннпя Петербургской культуры (Петр – Ломоносов – Новиков – Карамзин – Рылеев —■ Белинский – Чернышевский – Желябов < Чехов ) так па д ала и осекалась, вставала другая, побочная. Основной ее особенностью стало острое сознание неблагополучия «Петербургской»России, острое чувство истории, и полное погружение онтологического в историческое, т .е. символическое миро-отношение, и следовательно коренная невозможность «чистоты» в вопросах религиозных и онтологических. От еще очень благополучных Славянофилов и Чаадаева, эта линия ведет через Герцена и Григорьева к безумию и бреду Достоевского и тонким ядам Соловьева. Скрещиваясь с идущими с Запада «новыми настроениями», эта линия, в конце 19-го века, создала новую культурную формацию, уже почти лишенную социальнаго тела, и только пускавшую висячие корни то в умирающую интеллигенцию, то в нарождающуюся новую буржуазию. (Сама русская буржуазия так и не создала своей культуры, и когда в октябре 1917 года ей пришла очередь умирать, у ней в прошлом не– было никаких культурных заслуг).

Таким образом к началу 20-го века Петербургская культура слагалсаь из двух формаций («ярусов»),– которые можно назвать (слово принадлежит, кажется, Вячеславу Иванову) «верхним и нижним этажом Русской Культуры». «Нижний» это Чеховская интеллигенция и обездушенные революционные партии (у либеральных никакой души, конечно, никогда и не было); «верхний» – «декаденты» и религиозные философы *). Лестниц между двумя этажами почти не было; общего между ними было только одно напряженное предчувствие исторической смерти.

В «нижнем этаже» это чувство вело к кризису веры в спасительные идеалы прежнего интеллигентского поколения. Отсюда характерная опустошенность и неприкаянность всех писателей этой формации, – принимала ли эта опустошенность форму шатания

*) В наименования «верхний» и «нижний» этаж я не вкладываю отношению к другому. «Верхний» не был даже всегда творчески силь-иикакой этической, эстетической или политической оценки одного по нее «нижнего». «Верх» и «низ» означают разницу культурного уровня, и ничего больше.

КН. Д. СВЯТОНОЛК-МИРСКНН

и блуждания, как у Горького; плп отказа от всякой пдейностп. кав у большинства; н.ш безответственного п поверхностного прилеп-ленпя к по существу чуждой и непонятной вере. как. напр., у Зайцева: плп настоящего упоения смертью и отчаянием, как у сама характерных писателей группы, – Андреева, Бунина, АрцыбаЛ па. Сергеева-Ценского*).

Особенно, может бить, интересен Горький. По природе свое! ВТО шпатель восходящей линии, писатель, который в благоприятно! исторической обстановке мог бы сыграть роль положительную ) гпорче'кую. Н его ранних вещах был дух настоящего героизме (осе бенни «Два I шт. шесть и одна», одна из самых возвышенных и вое пытающих создали! русской литературы), по героизм этот за н"п меняем прочных корней в жизни, скоро выветрился. С 1900 годе приблизительно, начинаются шагания Горького, до сих пор не ков чвяшиеся. Отрастная жякда веры н трагическое неумение найт ее– вот смысл имени Гирькою. «Безнадежный ре/ман с культурой? ка-.ад о нем. «безнадежный роман с идеей», было бы гора! до вернее. Грех Горького в том, что никогда ни во что не умей я верить, ОЯ говорил и делал как будто бы верил. Трагедия Горька и юм, чю, км,>я огромные творческие возможности, он не мог дл них найти точки приложения. – н его творчество, при всей СИ ев значительности, поражает своей ненужностью**)-

Не ачарованностп смортыо, Андреева, Бунина, Арцыбаше] настаивать не приходится,—.дна слишком очевидна. Смерть них. как и для бесчисленных других, маленьких единственная альность: жизнь – суета сует, плп« безумие и ужас». У Андрее и Арцыбашева эта опустошенность явно связана с крушением пил гиенных и революционных идеалов, которые оказались неч заменить. У Бунина оно связано с необыкновенно острым пстот. ческам чувством гнпенпя и разложения всего старого уклада р; ской жизни. Все они связаны с Толстым в– своем отрицательно» враждебном отношении в культуре. Но то, что у большого челове было нал-культурностью, непосредственной близостью к Безус

*) Этот недооцененный писатель стоит, впрочем, этически и дуя но, значительно выше трех других. В его развитии естьэлементы под.1 ного волевого восхождения. Тем самым он выходит из настоящей рактеристики.

**) Впрочем еще возможно, что Горький, как бы случайно и не < сем по праву, сыграл значительную роль в создании возникающего к; турного типа русского рабочего.

ВЕЯНИЕ СМЕРТИ В ПРЕДРЕВ. ЛИТЕРАТУРЕ

ному, у этих, меньших, просто некультурность, т. е. утрата чувства ценности, унаследованной (пусть скудной) культуры. Интересно, однако, сохранение некоторого пиетета к своей культурной традиции: у Бунина (вообще беспощадного к своему классу) в сентиментальной любви к «антоновским яблокам», у Андреева ,-з благоговейном подходе к добродетели и подвигу террористов .(«Тьма», «Семь Повешенных»). Но это «пережитки». Главная тема Андреева и Бунина, упоение смертью и небытием, зачарованность всем, что о ней напоминает. Зачарованные ужасом смертп, лишенные всякого религиозного положителного отношения к пей, всякой веры (они хуже Горького тем, что и не хотят ее, как бы не подозревая об ее возможности) – они наслаждаются и упиваются приближением и близостью смерти, поклоняясь ей и ее предвестникам, как единственным владыкам. Характерна для них любовь к теме самоубийства, введенной в нашу литературу Чеховым, и рано выродцв-лгейея (особенно в драме) в чисто технический прием. Вообще ■сутствие глубины и воображения у зтих писателей вело их к тому, ,что их темы легко вырождались в шаблоны и соскальзывали в карикатуру и пародию. 7>ма самоубийства, дожившая до наших дней, обернулась такой еамо-пародией г. «Митиной любви» Бунина, где прием. – конечно ,бессознательно – «обнажен» п ничем не оправ-дин, кроме традиционной необходимости так кончить рассказ *). Но если, от отсутствия воображения и кулыуры. эти иисатеяи и способны бывали так занашивать и обессмысливать свои темы, в лучшие своп минуты они давали вещи подлинно значительные. «В тумане» Андреева и «Суходол» Бунина останутся гак прочпые и )№рашные памятники страшного, предсмертного времени.

У «верхнего этажа» чувство смертп менее чистое, чем у «нижнего», и господствующая сю форма – острое заражение Духа, А – т. е. пе столько суб'ективное предчувствие, сколько об'ектнвный I симптом приближающейся смерти. Яснее всего это разложение духа Д выразилось в проникновении одухотворенной материи в чистую сфе-»^ЕУ Духа (прямое следствие символического миропонимания). Мастерил, плоть теряла свою материальность п утончаясь до идеи мастерки захватывала все более и более широкие области Духа. Это "(началось у Достоевского («Федор Павлович Карамазов как идеолог

*) „Ьа тог1 сотте тоуеп ЦШган-е герп}$еп1е ипе ГасПсЬё. Ь'ет-рЫ йе се гаоШ е«1 тагдие сГаЬзепсе с1е ргоГошкиг." Эти слова Валери Жакъ будто написаны о «Митиной Любви».

кн. д. святополк-мирскнп

любви») н у Владимира Соловьева с его мистическим лротизмо и от них распространилось на весь верхний этаж. Не было ни одн го его жильца не зараженного этим гниением. Гениальнейший ] людей своего времени, Розанов, был насквозь проникнут им. С мым характерным проявлением ятой болезни Духа были разщ виды эротизма и мистического (и менее мистического) блуда *

Но рядом с «половыми проблемами» безнадежная болезнь д ха проявилась еще в подпольной некрофилии, патофилии, и люб] к небытию (последнее особенно у Зинаиды Гиппиус – все лучш: ее стихи); в упадочном великолепии эстетического синкретизв Вячеслава Иванова, и столь же упадочном эстетическом гностициз] Флоренского; в безответственной, легковесной («Хлестаковекош духовности Андрея Белого. Высшая, самая благородная (и сам; сознательная) форма болезни у Александра Блока, с его уже предчуствпем, а прямо пророческим переживанием историчесю смерти. Вряд ли есть другой пример такой совершенной пророч ственности и символичности одного человека , такой соредоточе ности в одном тех нитей эпохи, такого совершения в плане личн того, что вскоре должно било совершиться в плане национально (Другой великий поэт Символизма, Анненский, был гораздо бол личен в своем чувстве смерти, но соединение у него мотива смер с мотивом физиологического бессилия подчеркивает исторически не только онтологический характер этого чувства. То же соединен мотивов интересно отметить в творчестве замечательнейшего 1 современных английских поэтов – Т. С. Элиота).

Когда в лице великой Революции пришла историческая сме! Петербургской России, люди «верхнего этажа» встретили ее к Джагерната, с восторгом ужаса и самоуничтожения.

Самое гениальное выражение этого поклонения разрушают еиле – «Двенадцать», самое благородное – письма Гершензо в «Переписке из двух углов». Но самые общепонятные, п пото самые популярные, – холодно-экстатические, академические («1 жарные») полотна Волошина, и аккуратненькие подпольные эш раммы и мадригалы Ходасевича, От высокого и жертвенного 1 фоса самосожжения (Блок и Гершензон) до упоения дурным за!

*) Один из самых показательных памятников эпохи замечателы к сожалению, замолчанная книга Свенцицкого «Антихрист» (1907), кумент гервостепенной важности для характеристики «религиозно-фи софскогох движния.

ВЕЯНИЕ СМЕРТИ В ПРЕДРЕВ. ЛИТЕРАТУРЕ

юм собственного разложения (некоторые из имажиностов), – этот культ собственной исторической смерти проходит через самые разнообразные оттенки.

Но еще до Революции тональность русской литературы начала меняться. Это изменение не было следствием Революции, но екорее явление параллельное ей. Подобно ей оно было освобождающим обеднением. В литературе оно связано с направлениями формализма, футуризма и акмеизма. Смысл всех трех был в ампутации духа, настолько охваченного гниением, что исцелить его было уже невозможно. Но геггит запат. , и для спасения организма гниющий дух был вылущен. Эта операция может быть нас и не спасла, но без нее спастись нам было невозможно. (Так п сама Революция была кризис, за которым может следовать или смерть, или выздоровление, но без которого выздоровление невозможно). Поэтому и поэзия Маяковского с ее презрением ко всем «высшим ценностям», п нигилистический формализм Шкловского, и даже «материализм» комсомола, имеют свою целебную ценность, так как отсекают от нас зараженный член.

Конечно, ни формализм, ни материализм положительной ценности не составляют. Но уже стала возможной, и уже зародилась новая фаза русского духа. История не считается с хронологией, и фаза эта, которую для краткости я назову Возрождением Героического, началась до революции в (еще недооцененном) творчестве Гумилева. В самой совершенной форме оно видно в творчестве лучших из молодых поэтов, Пастернака и Цветаевой, – но в большей илп меньшей мере оно выпирает из многих молодых писателей работающих в России.

Кн. Д. ('и Итон п. п.– Ми|м м и.

Р. 8.

Настоящая статья сокращенная переработка доклада читанного мною в апреле с. г. в Париже и возбудившего против меня негодование всего эмигрантского синедриона, Негодовапию большинства моих обличителей я могу только радоваться. Эпигоны и нигилисты, гордящиеся своим трупным запахом, – я не хотел бы иметь общих с ними мнений, и их осуждение считаю лучшей для себя похвалой.

ш. д. святополк-мирскнН

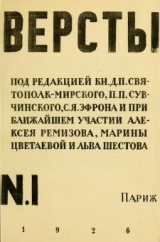

Но менее всего я хочу чтобы приняли мою характеристику предреволюционной литературы, особенно ее «верхнего этажа-», за обличите или неуважение. Вячеслав Иванов, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Блок, Белый – были лучшие люди своего поколения, стоявшие на вершине и у острия всего современного им русского сознания. Самые грехи их мы должны чтпть, ибо это наши грехи которые они приняли на себя как крест 1 Если бы они не были в такой мере заражены гниением своего времени, они бы не исполнили перед Россией возложенного на них историей подвига искупления Именно потому что они так явно, героически переболели нашей проказой, – мы теперь можем надеяться на исцеление, и уж предвидеть его срок. И мы, об'единившиеся около Верст, сочли бы высшей для себя честью быть признанными, хотя бы в малой мере, их наследниками и продолжателями их дела. Ругаться над отцами, своей болезнью купившими наше будущее здоровье (мы всетаки еще только медленно и тяжело выздоравливаем), мы себе никогда не позволим. Но мы имеем право и должны различать между подлинным, первоначальным, ответственным, и подра* жательным, производным, безответственным.МеждуВячеславом Ивановым и Максимилианом Волошиным; между страшно-настоящей Зинаидой Гиппиус и игрушечным Мережковским. II внутри самой Зинаиды между ее глубоко-правдивой «подпольной», «скндригай-ловской» болезнью и безответственным, искусственным, «надуманным» «религиозным преображением»; между ее настоящим «дека-денством» и ненастоящим христианством. Говорю это я, конечно, не смысле -чте-ня в душах» – психологически Зинаида Николаевна наверно вполне искренна в своем христианстве, настолько искренна в этом плапе, что и теперь в состоянии писать очень верные вещи – (напр. статьи ее об И. Ильине). К сожалению совершенно независимо от верности своему подлинному духовному опыту, она подобна многим другим людям, которые ей далеко не верста, частично ослепла, от навязчивых красных кругов в глазах. Ближе к йот о зиа ,лично я был бы счастлив, как критик считать себя учеником Антона Крайнего. В свои лучшие годы (двадцать и больше лет тому назад) Антон Крайний был как раз несравненно зорок на различение подлинного от производного, и отменного от второсортного. Обличепия нынешнего Антона Крайнего меня только вчуже огорчают, но если бы они исходили от прежнего Антона Крайнего я бы мог на них ответить только: Бей меня, но научи.

Д. С. м.

БИБЛИОГРАФИЯ

Критические Заметки

–Посмертное (Собрание Стихотворений» Сергея Есенина изданные в трех томах Государственным Издательством (Москва – Ленинград 1926) впервые дает возможность одновременно охватить все творчество популяр-нейшого ия современных поэтов. Здесь у нас некоторые еще считают Есенина поэтом Революции и большевизма, I воплощением «левых» направлений в новой поэзии. При чтении этлх трех томов первое что поражает это крайняя консервативность и традиционность Есенина. Я не знаю поэта который был бы так полон реминисецен-цнй и откликов. Блок звучит почти с канщой страницы, в перебивку с отзвуками бег ее смутными , неопределенно вызывающими «вообще» поэзию народнического периода. В худшие минуты свои Есенин не не отличим от сентиментально-патриотического репертуара псев-до-П^евицьнх поющих по кабакам эмигрантского Парижа. По всему своему подходу к поэзии , исключающему ремесло, но утверждающему поэтичес1ую позу и тему поэтической позы, Есенин определенная реакция против символистского и после-символистского периода русской поэзии – возвращение в 19-ый век. Популярность Есенш, а у большевиков («Есенинщина» го-

ворят, заела с его смерти вею Советскую федерацию) * толы-о симптом того как много в большевиках от старого русского интеллигента и полу-интеллигента. Но так как и в нас (по крайней мере в относительно-старших) тоже очень много от того же интеллигента Есекин и для нас не может быть безразличен. Слабость Есенина как стихотворца (распущенность, беспомощность и приблизительность) особен? о в последних его вещах (1922-1925) -бывает иногда так велика как ни у одного русского поэта его калибра с девяностых годов, – но песня его, его непосредственная лирическая сила, хватающая гас за еще очень чувствительные струны, подлинна п заразительна и за эту песню мы готовы простить ему все его поэтические грехи. КакНадсон, Есенин поэт слабости, бессилия, тоски —и всей своей слабостью мы не можем не любить Есенш а. как сорок лет назад не могли не любить Надсона. Но сравнивать его с Налсоком повеяно невозможно. Не только оч несравнимо больше поэт, но его буйная неприкаянная тоска несравнимо лучше дряблого 1 ытья Надсона. Он подлинно связан со стихией народной лирики (старой ггесч и, не новой частуки) он младнлв брат Яшке Турку; он сродни и литературной иесенной ли-

БИБЛИОГРАФИЯ

рике – Кольцову, Григорьеву, лирической прозе Левитова, сродни конечно и Плевицкой (интересно отметить, что это почти все юг Великороссии: Яшка Турок – Орел, Левитов – Тамбов, Плевицьая – Курск, Кольцов – Воронеж, Есенин ■– Рязань). Эта песенная лиричность и делает Есенина поэтом настоящим, в какой-то мере даже большчм. Собрание его стихотворений – не только памятник всех слабостей – нашей эпохи, но и сокровищница больших лирических богатств.

Сравнивая настоящее издание с однотоллыми 1922 года нельзя не признать что достигнув своего апогея в имажинистских стихах 1919 – 1921 года талант Есенина начал стремительно падать. Многче из стихов последних лет невероятно слабы. Невероятно слаба драматическая поэма «Страна Негодяев», в которой нет сл,еда лирической щедрости спасающей «Пугачева». Слаба и повествовательная «Анна Спешна» н совсем пусты «Персидские Мотивы». Но отдельные м туты лирического пробуждения не г.о-кпда.и Есенина. Все знают, тоже в известном смысле слабые, но несказанно щемящие («то сердечная тоска>) элегии «Возвращение на Родину» и «Русь Советская». Прекрасен небольшой цикл 1925 года связанный с традиционно-песенной темой сапен и снега. Но главное украшение этих последних лет удивительные стихотворение «Чор-ный Человек» датированное 14 ноября 1925 г., – может быть одна из высших точек Есенинской поэзии. Безысходная тоска, скользящая по границе белой горячки получает лирическое выражение, редкой у Есенина интенсивности и человечной реальности.

Первому тому предпослана краткая и мало-содержательная автобиография, и написанная поеме смерти поэта статья Вороненого, показывающая что

этотъ писатель не только умеет искренно и сильно любить поэтов, но что в нем есть действительно какие – то данные быть подлинным критиком. Наоборот статья того же автора открывающая второй том – типичнейший образец чисто утилитарной (и до грусти «интеллигентской») советской критической педагоги! и.

«Делом Артамоновых» (Берлин Книга 1925) Горький впервые с «Матвея Кожемякина» (1911) возвращается к традиционной форме романа. За эти четырнадцать лет он очень изменился, и, дело редкое в писателе на пятом десятке , вырос и окреп. Его позднейшие книги (начиная с «Детства») без сравнения выше по зрелости всего прежде написанного им, хотя в них и чет той чудесной бодрости м веры, которая так пленяла в «Чел-каше» и «Моем Спутнике.» «Дело Артамоновых» несомненно лучший из романов Горького. То что только маячило в «Фо-ем Гордееве», «Троих», «Испоье-дн», «Окуроье», теряясь в тумане. «разговоров» и бого строительских исканий, теперь предстало во плоти, собранной вокруг прочного костяка. Это подлинно социальный роман, в котором художественная сторона органически соединена с социально-познавательной и ни та ни другая не господствует. Лучшее качество Горького,изумителышй граничащая с галюцинацией зрительная убедительность его пись ма, соединяется с экономностью средст и логичностью постройки которых со времени его лучших ранних рассказов мы отвыкли ждать от него. Вместе с тем разсказ по-настоящему «социологичен» и «историчен» – история Артамо-новского предприятия 'изображает» типическую ( говоря языком старой критики) или «символическую» странницу из истории русской буржуазии. Основатель дела, из крепостных, кряжистый и жизнерадостный

БИБЛИОГРАФИЯ

гриобретатель; второе 1 околе-ше—легкомысленный и легковесный Алексей, нудный, тупой, косный Петр, и мечущийся в поисках правды горбун Кузьма; наконец – внуки, – ученый, черствый «амерн-акец» Мирон, и исчезающий с середины книги, революционер Илья. Бедность, гру-эость, дикость русской жиз– среди которой старик Артамонов является сначала как-будто живящей, зиждущей Зудор'сжащсй, и потому ненавистной для других силой, которая однако не передается Наследникам; духовчая нищете эусчч;ого буржуя, и вместе I тем его беспочвенность и отор-заыюсть и сверху, и сн гзу вот тема книги. Она принадлежит к одной из магистральных традиций русской литературы, к великому ряду обличений )сп;..п духовной скудости – :<()('.томов», «Господа Головлевы», :вня» Бунина. Никто нз м с Го]!Ььим в пскусств-Ь создавать атмосферу бессмыслен-гостп и ненужности русской жнз-1И. Это атмосфера злой бесцель-10сти,бесполезности, злой жестокости, злой случайности, мучительной тягучести и бескрылости проникает всю книгу, и Горь-<ыш чивается» в нее свои-фисталььыми и зоркими гла-аамн, с какими-то сладостра-зтмем отзращения. Особенно мутоте льны неуклюжие, слепые, безнадежные поиски правды гор-5у11 а Кузьмы и коспоречпвого ДЭрВика Тихона. Кажется что их Горький вложил всю му-ТОтелььую историю собственных яскапий, самую трагическую то своей беспомощной безнадеж-шети драму русс! ой души. Этим [безнадежным блужданием Горький несомненно несет какой-то рфеет за всех нас, скудоверов, голкунов на месте и Хлестаковых духа и в выявлении наружу |)той драмы – символическое вначение его личности. | Мне представляется, что ис-юзающий из 1шиги революцио-[ сер Илья Артамонов должен [.тать стержнем для новой книги

«Парадизо» или по крайней мере Чистилища по отношении! к этой. Но можно ли верить, что Горький, этот Агасфер Идеи, сумеет когда-нибудь дать «по-оложительный образ» хотя бы отдаленно равный по силе «Делу Артамоновых»?

Безнадежно-ищущей серьезности Горького нет большего контраста чем легкомысленная живость Алексея Толстого. По голой талантливости Алексей Толстой едва ли не первый ьз современных наших писателей, и там где ничего кроме голой талантливости не надо и где он задается задачами по плечу, он восхитителен. «Детство Никиты», его лучшая вещь, должна занять очень почетное и по своему исключительное место в " русской литературе. Легкомыслие в пей становится какой-то божественной легкостью, п в этой легкости кажется единственный соперник Толстого – Кущевсыш, авто)) несправедливо забытого Николая Негорева». К сожалению Тол-стоп редко удовлетворяется доступным ему. Попытки соперничать с Достоевским («Хромой Барин») или с Уэлсом («Аэлита»), или дать широкое истолкование истории («Хождение по Мукам») плачевны. В каждой из них есть восхитительно живые .люди (в «Аэлите», например красноармеец Гусев) но неум-ность автора делает прямо комическими его претензии. В последней его книге «Семь Дней в которые был ограблен Мир» (Изд. Аргус, Берлин 1926) опять слишком много таких претензий. Заглавный рассказ особенно слаб, хотя и он , благодаря прелестной Толстовской легке-ти читается очень легко, —/ и сцорее улыбнешься чем разесер-дишься на невероятную нелепость сюжета. Последний английский бульварный романистшп-ка мог бы убедительнее чем Толстой изобразить излечение человечества от собственнических инстинктов. «Ибикус» в котором рассказываются приключения всплывшего в Революцию аван-

БИБЛИОГРАФИЯ

тюрнста и спекулянта Невзорова, уже гораздо лучше – потому что такая же невероятная нелепость рассказа настолько здесь искренно самоуверенна, что воспринимается как законный И удачный «прием». Лучший же рассказ в книге – «Голубые Города), трагическая (все трагическое у Толстого неизбежно становится трагикомическим) судьба идеалиста Революции в советской провинции. Сам идеалист весьма аляповат п марио-нсточен, но жнвенисателы.ын дар автора находит себе подходящее поле в удивительно жи-вом п ярком изображении захолустной обывательщины процветающей под тончайшим лаком советизации.»Голубые Города» надо причислить к лучшим рассказам одного ца наших лучших рассказчиков, может быть единственного русского писатели наших дней соедипяющаго настоящую художественную ценность с безусловной "читаемостью-; и полным отсутствием скуки.

Новый роман Андреи Белого должен был бы стать литературным событием. К сожалению мы изменчивы и неблагодарны , п легко забываем на тих благодетелей. Андрей Белый стал не «современен», 4 а так как для литературных реак-ЦИ01 еров он всегда был неприемлем, ему очевидно придется пройти через период всеобщего невнимания, прежде чем он будет окончательно признан классиком. Вышедшие два первых тома его новаго романа «Москва» («'Московский Чудак* и «Мое ква иод Ударом», изд. Круг, Москва 1926) выделяются на фоне, текущей беллетристики (|иаи1шп 1еп1а зо'еш Ейтег VI-Ьигпа еир№5$]. Прежде всего бросается в п.аза до какой степени Андрей Белый неизмеримо лучше владеет техникой романа чем кто бы то ни было из младших. К го ученики «ор-памепталисты > разглядели в нем