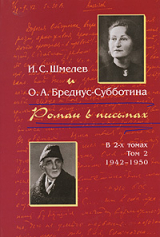

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 61 страниц)

Я Анне Семеновне письмо написала, объяснила, что сама больна, что пользуюсь оказией в Гаагу, и решаюсь без предварительного разговора с ней послать кое-что для тебя. И послала. Теперь, после твоего письма, я стыжусь, что она «клянет» и меня… Но мне таак хотелось тебе все это послать. Я просила ее взять с собой: 20 шт. яиц (свежих, за последние 5 дней нанесенных, хорошо упакованных), 2 фунта сливочного масла, 2 банки сгущенного сладкого молока, сушеных яблок сладких, висмут и Bisma-Rex, коробочку пьяной вишни и носки шерстяные. Они очень не элегантны, но еще хорошей чистой шерсти. Дикий цвет, но я думаю, что ты их сможешь надевать на ночь, когда холодно. Я рада была хоть такое достать, т. к. – прежней выработки еще. Безумно хотела послать тебе жареного петушка из наших молодых, но для этого должна знать точно день отъезда А[нны] С[еменовны]. Очень прося прощения, я об этом ей написала, сказав, что это только на случай, если бы ей было возможно. От нее же я не имею еще никаких сведений.

Заказное мое письмо было отправлено 17-го XI, значит она его получила. Фасенька вчера звонила (как раз когда я плакала от новой (?) крови) и сказала, что она была в магазине, где и узнала, что m-me Boudo здесь, передала пакет и письмо, и лекарство (Bisma-Rex) и просила, что если что у m-me Будо (я об этом же писала А[нне] С[еменовне] кроме того) есть для О. А. Б.-С, то чтобы это было передано в магазин, а оттуда кто-нибудь возьмет. Клянет меня она? Я очень хотела бы ей хоть цветов послать, хоть торт, но не лично, это как-то неловко, да и балованная она, думаю. Что любит? Ломала голову, как бы ее поблагодарить… и не придумала. И все это меня очень угнетает, а еще пуще, что не увижу ее, живой твой привет, что она меня не увидит и не перескажет тебе обо мне. Ехать в Париж теперь – безумие, – Бог знает, когда я опять поправлюсь! А на днях уезжает B[oudo] обратно в Берлин и уже совсем. Так что никакой протекции… Ну разве можно не досадовать!? Нет, мой приезд к тебе… не угрожает тебе, Ванюша! Еще, скорее хочу сказать: «Юлю» я беру в кавычки _т_о_л_ь_к_о_ потому, что я стесняюсь называть ее просто «Юля», ибо какая же мне она Юля? И только оттого, что я не знаю как могу ее назвать иначе, беру это, твое для нее имя. Почему ты хочешь видеть иронию? Разве я сумасшедшая? Я именно очень рада, что она около тебя есть, родная тебе душа, заботливая и берегущая. Откуда ты, Ванюша, такое выводишь? Ивика я Ивиком зову только потому, что это – мальчик, сколько ему? 20 лет? Елизавету Семеновну я тоже беру в кавычки, когда пишу _т_в_о_е – «караимочка». Как это ты самое простое объяснение не нашел?! За что же бы мне твою племянницу обижать? Напиши лучше ее отчество. Это почти то же самое, как если бы вдруг размахнулась писать «Оля» об О. А.! Ну, понял? По-моему ты всегда так скоро обидное обо мне думаешь?! Не знаю.

Я очень томлюсь тем, что лежу беспомощно и… тягуче-долго. И не могу поискать для тебя гречки. У нас, впрочем, здесь настоящей крупы не было, или очень редко (как куриный корм!), а все только мелко-размолотая, но и она была вкусная. Она давно пропала. Я бы хотела ее посеять, но: 1) низка почва; 2) нельзя сеять то, что хочешь, но то, и столько, как укажет правительство. Вообще, Ванюша, хозяйство теперь совсем нельзя сравнивать ни с прежде здесь, ни с прежде у нас. Я расскажу тебе, если ты этим заинтересовался. Ты спросил, почему хозяева не молотят единолично. После капитуляции Голландии были образованы специальные учреждения для ведения учета урожая и т. п., ведающие сельским хозяйством. Они регулируют норму скота, всякого, даже кур. Мы не имеем права сами по себе держать скота столько, сколько хотим, но нам дается строгая норма. Также лошади. Мы не имеем права больше 2 взрослых лошадей держать. Пашем вместе с – соседом, на – четверке, т. к. на паре – земля тяжела, не поднять. Пахоту же мы обязаны были увеличить и засеять тем, что предписано. Картофель, горох, фасоль и т. п. мы должны только определенное количество для себя оставлять, а остальное сдавать. Хлеба, т. е. пшеницы, мы получаем то количество, которое полагается на хлебную карточку по пайку и сдаем все, что сверх нормы, т. е. большую часть, печа хлеб сами. Как премию за поднятую целину дают на душу лишних 25 кило на год. На кур мы ничего не получаем. Мясные карточки сдаем тоже, и за это имеем право убить свою 1 свинью, по весу того пайка, который был бы на мясную карту. Ели весь год солонину. Колоть свинью мы можем лишь тогда, когда сдадим одну свинью, определенного веса государству, и когда нам разрешат. Тогда приходит контролер и весит тушу, штемпелюет и дает нам нашу часть. С молотьбой не так, как ты думаешь: _н_и_к_а_к_и_х_ единоличных обмолотов нельзя устраивать. И очень понятно отчего: все должно быть учтено. За личный обмолот можно бы было сесть на порядочное время в тюрьму.

Нет, но по всей стране, из деревни в деревню ездят доверенные молотильные артели. При каждой такой молотилке есть свой контролер, который и следит за тем, чтобы крестьяне не утянули себе зерна свыше пайка. И это так строго, что над этим контролером еще 2 контролера. И были случаи, когда молотилочных контролеров за недостаточный дозор арестовывали. После молотьбы в ближайшие же дни бывает обыск, на дому и в угодьях. У заподозренных ищут даже в кроватях. Это же очень важный момент – хлебозаготовка, ты поймешь, что молотить единолично, собственной машиной дозволено быть не может. «Казенных» людей при молотилке 3-ое: моторист, хозяин, – тоже моторист, и контролер, а остальных, рабочих можно брать своих. Но т. к. надо очень много людей, около 15 человек, то обычно «сколачиваются» несколько дворов. У нас сама молотьба шла 3 дня (* 3 дня – сама молотьба, и почти неделю с ней связанной работы.), но это не все, т. к. остальное жито будут молотить в январе – феврале, т. к. жито у нас признали (по высшей категории) годным для семян и его лучше сохранить в скирдах немолоченным. Тут такие уж порядки. Нам-то казалось бы в амбарах хранить лучше. Ну, маленькую частичку тебе рассказала и то только на твое удивление, почему же мы _с_а_м_и, единолично, не молотили. Нет, все должно быть строго учтено, а как же это провести, коли каждый бы тянул свое? И то, при этих нормах даже, постоянный нужен контроль, – у нас чуть не каждую неделю проверяют, все ли в порядке. И если хочешь быть без забот, то – исполняй то, что говорят.

Конечно, артель молотильщиков задала дела мне, но было и весело. Мы днями, все три женщины, стояли у плиты. Прощаясь, они меня очень благодарили! Контролер – пожилой человек, даже растрогался… даже просил разрешения бывать у нас, конечно после его обязанностей. И еще… смотря на меня, как на какую-то деточку, спросил: «У вас, кажется, нет детей?.. Какая же это несправедливость… нет, я не понимаю… какая же жалость!» Но как контролер был «дюже» строгий. Бывший следователь, всякого насквозь видит. – Господи, у соседей напротив пожар. Все бегут… Горят стога сена и… обмолоченной ли? – соломы. Приехали пожарные. Мама тоже туда пошла на минутку.

А 18-го у нее тоже было событие: привезли свеклу к нам на баркасике из «майоратного» (* Оно – не майоратное в строгом смысле, но вроде того.) имения В.154 (там есть часть Арнольда) по каналу, остановились против наших окон. Стали натягивать мачту, а она да и задень за провод высокого напряжения. Масса искр, пламя и… как потом выяснилось удар в матроса, натягивавшего кабель. Стоявший около дома А., увидя пламя, пошел узнать в чем дело. И видит, что на поверхности канала плавают лишь 2 деревянных башмака, да кепка. Он бросился наугад, и в чем был, в воду и вытащил хлопца. Головой ткнулся в ил, без чувств упал, сраженный электрическим током. Ну, доктор, полиция, толпа. У нас во дворе его искусственным дыханием в себя привели и принесли в дом. Я-то – больная… День пролежал, отогрели его, кормили, поили, – очухался. Домой уехал. Ну, не чудо ли? От 2-х смертей ушел?! Доктор не понимает, как он такое электрическое напряжение мог вынести. Единственный сын… Все на пожаре. Что-то там?! У мужика этого одна беда за другой, – 2 жеребенка пали в эту весну (оба – кобылки кровные). Ужас! Слышу все за окном: бегут-бегут… Ах, Ванечка, да, красива жизнь на земле… А особенно та, наша, которая не вернется! Здесь нет романтики. Уж слишком все научно, а сердца-то мало… Ах, как жду, жду Ваню. Неужели не получу книжку и тебя? Только это и жду, а за духи и конфеты бранюсь… Бранюсь, Ванюша, и строго… Ну, целую, тебя, милый. Молюсь, чтобы был здоровым. Берегись! Лежи больше! Брось Д[еспотули]! Целую. Оля

Не успела запечатать письмо – m-me Boudo звонит и говорит, что ничего не может тебе взять. А твое – мне у нее отняли. Я плачу! Что ты не получишь.

24

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

15. ХII. 42 г.

Милый мой Ванечка, я писала тебе наскоро, что мои 2 письма к тебе вернули155 и ты м. б. (?) ждешь писем? Так трудно теперь все снова восстановить, о чем писала, что спрашивала… Не люблю читать свои старые письма. Прежде всего – благодарю тебя за присланное: духи (мне они очень нравятся, и я тебе ими те письма душила), конфеты (чудные!), коробочку antigrippal’а, клюквенную «Матрешку»! Я очень огорчена была, что не получила книгу и, главное, тебя! Но совершенно убита была тем, что А[нна] С[еменовна] н_и_ч_е_г_о_ не взяла из моего для тебя! Она даже не взяла висмута, который с таким трудом удалось достать, обегав весь Утрехт, а из Bisma-Rex она взяла тоже не все, оставила еще 3 коробочки в магазине. Я ничего от тебя не имею уже бесконечно долго и, если бы не письмо А. Н. Меркулова156, то я потеряла бы и сон и аппетит от заботы о твоем здоровье. Но ты почему-то другому не пишешь, и я… не докучаю вопросами. Молчу. Мне давно, м. б., следовало бы себе кое-что уяснить… Я не знаю, передала ли А[нна] С[еменовна] тебе хоть что-нибудь, хоть одну коробочку Bisma-Rex, т. к. от тебя об этом ни звука. Очевидно, не передала, т. к., судя по письму Александра] Н[иколаевича], о приезде А[нны] С[еменовны] уже и тебе, и, даже, ему известно. Мне очень жаль, что я так наивно положилась на любезность А[нны] С[еменовны] и просила ее еще об одной мелочи. Теперь, благодаря этому, очень возможно, что ты не получишь того, что я всем сердцем тебе хотела дать к Рождеству Христову. Но тогда пеняй на нее. Мне уже исправить теперь поздно… Ванечка, я не смею и не хочу касаться твоих таких близких, но скажу все же, что: умоляю тебя _н_и_к_о_г_д_а, _н_и_к_о_г_д_а_ не просить ни о чем для меня M-me B[oudo]. Все поведение ее было таково, что я могла сделать лишь этот вывод. Кроме того, всю мою посылку она оставила в магазине (на протухание, т. к. там жарко было): 2 фунта сливочного масла, 2 банки сгущенного молока, 20 яиц, сухие яблоки, коробку пьяных вишен, пару шерстяных носок и лекарства. И еще одну мелочь, от которой она и то «переломилась», хотя сунуть могла в сумочку, не ощутив никакого веса. Ну, Бог с ней… Я сама не имела удовольствия с ней говорить. Была у телефона мама. Я лежала с новым кровоизлиянием. А я-то, дура, еще думала душегрейку для Анны Васильевны послать, чтобы Вы оба у елочки обо мне подумали, чтобы она лучше за тобой ходила! – Ты м. б. скажешь, что я очень многого от нее ждала… но нет же! Если вспомнить, что мы возили для других! А по твоей же теории ответственности одного за всех и всех за одного, – что выходит? Ну, будет! Будет! Прости, что выразила свое мнение о дорогих тебе людях, но я не виновата, что от нее в отношении себя видела только такое… на основании него не могу составить хорошего мнения. – Из твоего письма (давным-давно) вижу, что у тебя появился оптимизм относительно моей болезни и как будто даже на основании каких-то моих замечаний. Оснований к этому – _н_е_т. Наоборот – все так же неясно, как и было. Доктор энергично отклонил всякую мысль о камне в почке, произведя анализы. Я опять сильно ослабла и очень побледнела. Кроме того, осталось осложнение, которого прежде не бывало, и хотя я не больна в полном смысле этого слова, но чувствую себя не хорошо. Лекарства мои все (витамины «С» и «К») отменили за очевидной их бесполезностью. И я живу на авось. Сам понимаешь, что не очень-то весело от всего этого. Последнее кровоизлияние пришло во время моего 2-х-недельного лежания, – значит никакой внешней причины тоже не было. Я и плюнула теперь на это «беречься» – делаю все, что хочу, что могу. Никакое «беречься» меня не спасало. Я не делаю безрассудностей, не езжу верхом и т. д., но живу обычно, как если бы была здорова. Скоро и на боку попробую спать. И это не оттого, что я верю в здоровье, а… от отчаяния. Но, впрочем, хватит о болезни. Это надоедает.

А теперь настоятельная к тебе просьба: ответь же мне Бога ради (на этот хоть раз только!!) – как пишется фамилия Елизаветы Семеновны? Ты писал, и я поняла Ghelelovich, a А[лександр] Н[иколаевич] пишет по-русски «Габрилович». Мне это очень нужно, и скорей. Если тебе трудно писать мне много, то хоть открытку напиши. Это мне надо! И затем, если вздумаешь писать и больше, то я давно уже спрашивала тебя твое мнение о Жорж-Санд157..

Я тебе в возвратных письмах писала, почему не отозвалась на твой вопрос о выборе глав из «Солнца мертвых» для печатания. Не могу (не люблю) повторяться. Да ты м. б. и знаешь почему. Эти новые твои «собратья по литературе» – мне не хотелось тебя видеть на ряду с ними.

Семейные дела158 меня, конечно, очень расстраивают, всякий раз, когда ты все это затрагиваешь в письмах, я так разгораюсь, что могу забыться и наговорить такого, что прямо погублю свое положение в доме. Я же очень несдержанна могу быть в таком. Я не могу примириться с мачехой159… ни в чем, – ты это знаешь и не надо этого касаться.

М. б. в этих же вернувшихся письмах было и мое объяснение тебе, почему я «Юля» пишу в кавычках… Не знаю, на всякий случай, еще скажу: конечно, не по неуважению (откуда бы оно могло взяться?), но только потому, что я не имею основания ее звать Юля, как не смела бы покойную О. А. назвать Оля. Ведь то, что ты ее так зовешь, не дало мне права на это. По крайней мере ты мне об этом не сказал. – Ну, «отчетная» сторона письмА кончена. Что же хочешь ты знать обо мне еще? И хочешь ли вообще? Меня лечит все еще магнетизерка. И я тоже ничему не верю. Она мне в последний раз сказала, что ощутила при входе к нам тяжесть в груди, до обморока почти и тотчас же увидела молодого мужчину с бородой – призрак. Спросила меня, не носил ли папа бороду. Сказала, что папа умер рано очень, но что всякий раз, как она приходит, она его у нас чувствует. И это ощущение в груди передалось ей – его предсмертное состояние. Не знаю… Так странно. Она лечит так: встав на колени перед больным, молится, держа за руки больного. Потом легко прикасается и гладит все тело. И тогда чувствуешь сильный холод, а внутри жар. Очень странное чувство. Потом опять молится. Она мне сразу сказала, что болит у меня левая почка, – этого ей никто не говорил. Маме она сказала про сердце, – тоже верно. Все это, конечно, странно очень, но я не делаю никаких суждений, пока что.

Удастся ли мне поехать на Рождество в церковь – не знаю. Сегодня получила письмо от о. Д[ионисия] с сообщением разных церковных служб. Но я не смогу. Рада бы была, если бы удалось, хоть на Рождество Христово. Но, что я о себе знаю? Сегодня здорова, а завтра в лежку могу. А поехать в храм очень хочу, т. к., Бог знает, долго ли он просуществует. Церковь и дом находится в 3-ей зоне для эвакуации, а 2 первые зоны уже выселены, и дома многие срыты до основания160. А мне так бы хотелось помолиться. Ты не можешь себе представить моего состояния: этот вечный респект перед почкой! Только на миг я поверила в камень, вообразив себя уже здоровой, и тогда-то вот, почувствовав себя как бы вне болезни, поняла всю тяготу моего жития с этим страхом рецидива.

Но не стоит, не стоит об этом. Я и так наскучила тебе. – Мой друг161, узнав от мамы (она 4-го дек. была в церкви – Введение, и виделась с ним) о таком тяжелом рецидиве на этот раз, страшно всполошился и заметался. Под конец он пристал к маме: «Но, А[лександра] А[лександровна], что же делать? Что же делать-то? Так нельзя ведь оставлять! Господи, Господи…» И потом вспомнив, говорит: «Знаете, О. А. меня летом просила посодействовать ей поехать к специалисту в Париж, я завтра же постараюсь все устроить, и когда ей будет возможность, то пусть, даже если и меня не будет, спросит разрешение». Я не знаю, что он делал, – я отклонила.

М. б. мне и в самом деле надо бы поверить Шахбагову и ехать в Берлин на операцию? В Берлине в медицинском мире у меня много знакомых. А также знаю и прекрасные клиники там. Но тут меня отговаривают от операции. И не знаю, что делать. Я сама, конечно, не хочу. Магнетизерка велит пить молока больше. Но его скоро у нас не будет, т. к. за неимением корма (мучного – его отпускало государство) предписывается возможно скорее коров сделать «сухими», т. е. не доить, чтобы они остались достаточно сильными ко времени теленья. Я не люблю молоко, и это мне не лишение, но вот говорят, что мне оно необходимо.

Как у тебя с продовольствием и топливом? Мы сыты и в тепле. Хотелось бы знать, что ты делаешь… Но я не хочу быть нескромной, если ты сам не пишешь так долго. А[лександр] Н[иколаевич] пишет, что ты работать начал. Мне же ты ни словечком не обмолвился о том, что ты делаешь. Пишешь? Что? Мне больно, что я от тебя только и слышала, что все общение твое со мной принесло тебе расстройство нервов, парализовало твой заряд к творчеству. Ты так часто это говорил! И это вместо вдохновения-то, которое дается любимой! Перечитывая все твои письма (с июня – июля и до теперь) я вижу с болью, сколько там твоих упреков.

И, правда, за наше знакомство ты не писал.

Что же мне сделать? Скажи, и я послушаюсь.

Не прими это письмо, как упрек и да не раздражит оно тебя. Я сама не люблю скулящих оставленных. Я не знаю, не _о_с_т_а_в_и_л_ ли ты уже меня? (* У меня такое странное чувство – будто ты оторвался от меня, я не могу уловить твоей души. Но, м. б. я ошибаюсь, и ты все тот же?) Я ничего не знаю. Не знаю, как кончить. Нужны ли тебе и моя любовь, и моя молитва за тебя и мой, тем более, поцелуй. Оля

P. S. Надеюсь, что написала отчетливей, я старалась для цензора исправить свой мерзкий почерк.

[На полях: ] 16.XII Подождала еще отсылать, не получу ли от тебя. Ничего нет. Ты забыл меня?

Фасенька родная обещала, что ее муж возьмет для тебя посылочку, только когда?..

Если любишь еще, то целую крепко!

Если можно, то м. б. пришлешь мне No парижской газеты, где ты пишешь.

25

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

22. ХII.42 по 29.XII 12 ч. дня

Олюночка-дорогушка, сегодня твое письмо от 15.XII. Благодарю, дружок. Забудь упреки: ты знаешь, _к_т_о_ ты для меня, Светик! Ты мне дала счастья – пусть в письмах! – света, _ж_и_з_н_и… – не измерить! Ты для меня _е_д_и_н_с_т_в_е_н_н_а_я. Довольно. Упустить тебя?!.. Я… я, волей своей, не могу. Я могу цепенеть, замирать… – как было эти 3 недели… Я был в ужасе, что тебя уже нет на свете! После радости-веры, что камень вышел, что ты здорова, – твое письмо 25.XI повергло меня в… анабиоз – обмирание. И потом – пойми же – моя болезнь все продолжается. Я думал, что здоров, расширил режим пищевой – и наказал себя. Я еще, болен. Теперь я взял себя в руки. Пусть буду полуголоден (кстати, – нет аппетита), но до приступа себя не доведу. Вчера меня стошнило в metro. Пища переваривается, а это – жидкости. Пилор делает спазму, а жидкости болтаются в желудке – до 2–3 литров! Вчера я был в банке, потом у цветочника, устал. Кстати: correspondent a Paris[46] вашего утрехтского162 не ручается, что ты получишь ландыши или живую сирень белую. Хотя я внес достаточно (для Парижа?). А посему я просил, чтобы утрехтский цветочник известил твою маму (пусть она меня простит!) – м. б. она – приедет же в Утрехт за предпраздничными покупками? – зайдет и сама выберет для… Олюнки! Олюшечка, не лишай меня последней радости… м. б. это мои последние цветы тебе! – чистая ласка Ванина его Олюне. Денег у меня довольно. И это – мои, – Юле я и Оля дали в 10 раз больше, м. б. – чем она дает мне. Да у меня есть запас в Швейцарии. И пишу я не для денег. Тебе непонятно, как мне дорого, но я общаюсь с русским читателем! А что я _р_я_д_о_м_ печатаюсь с [НТСами]163 – мне плевать. Ты в трамвае со всякими ездишь. Мне важно давать _м_о_е. Довольно о сем. Меня это начинает злить, это упорство. Я всегда в работе был и останусь _с_о_б_о_й. И в писательских путях я останусь свободным, нет силы меня ломать. – Фамилия Елизаветы Семеновны – Guelelovitch (Гелелович, караимка, я тебе ясно писал) 108, rue Michel-Ange, Paris, 16e.

Анна Семеновна для меня никак не дорога, – не выдумывай! – напротив: я всегда видел, какая она сухая, эгоистичная. Такого же мнения о ней и муж Елизаветы Семеновны. Эта – вся другая. Я глубоко возмущен, что она не распорядилась немедленно вернуть тебе твою посылку. Просто, мой вывод: она – _з_л_а_я, обжора, слова с ней не скажу! Мне больно, что книга не дошла, с Ваней, – должно быть она ее и не брала с собой, (вернула мне ее!) – У меня топят, тепло. Мучают жуткие сны, – болезнь. Тошноты пройдут. Ну, буду на хлебе-воде, выдержусь. А как работает воображение в… кулинарной области! – Парижская газета не дойдет, запрет печатное посылать. Фасин муж возьмет. Посылаю тебе «Михайлов день»164. Я его переписал для тебя, урывками от болезни. – Мне было очень неважно, (тошноты и проч.) я лежал эти дни, без воли. —

Продолжаю 29-го. 2-ой день, как встал, мне лучше, вернулся аппетит. Сегодня у меня _п_и_р: уха, печеная рыбка, картофель вареный, политый сливками (!) (обещают каждую неделю!) и молочный кисель со сливками. Утром – яйца, крекер и кофе. Я уже написал рассказ «Рождество в Москве» – для России. И кончаю «Именины» – 2-ю ч. – для Франции. – Умер Бальмонт, за 3 дня до смерти читал мое «Лето Господне» (слова жены его)165. Это не впервые: за день до смерти митр. Антоний просил читать ему «Богомолье». Василий Иванович Немирович-Данченко в утро дня кончины – читал «Богомолье». И так – вроде «отпускной» молитвы. Боже мой, ты все больна! Олюночка, тебе необходимо показаться большому специалисту. М. б. в Париже. D-r. H. Marion – считается самым лучшим.

Нашелся племянник. Он – в Германии. Судя по письму, играет очень важную роль. Бывает в Берлине. М. б. будет (с кем-то?!) в Париже. Он был профессором Артиллерийской академии. Пишет: «Мы (?) в России примем Вас с исключительным почетом, Ваши великие заслуги перед Россией – будут особо отмечены». Он вполне моей ориентации, – страстная любовь к Родине и преклонение перед народом, ее освобождающим от красного дьявола. Он – «вполне обеспечен» – «как солдат». У него всегда была светлая голова. О-чень тонкий аналитик и – сильной воли. Много вынес в лапах у красных. Другого племянника моего166, его среднего брата – убили большевики в 36 г. Теперь он сам м. б. потеряет сына, единственного, и жену167. Жду его, с нетерпением. Ему уже 49 лет! Сереженьке было бы 45. Они были друзья, вместе вышли на великую войну, в 15–16 г.

Олюша, прилагаю письмо к маме168. Прими мои рождественские _ч_и_с_т_ы_е_ цветы. С ними пусть войдут в сердце твое – свет, вера, надежда! Извести, когда поедет в Париж Фасин муж: я пошлю с ним духи, книгу, себя и пакетик конфет – ждет 2-й год. Шоколад запрещен здесь, увы. Вернули ли тебе твои-мои – «гостинцы» из магазина Roussel? Яиц не могу достать. Но все остальное есть, кроме чаю, – не пью его больше месяца. Это для меня огромное лишение. Рассказ «Рождество в Москве» – написал за 4 часа, начисто. Должно быть плохо..? Прочтешь? Я сердит на тебя, за отказ выбрать из «Солнца мертвых». Ты что… блюдешь чистоту риз своих?168а Это уже 2 раз – отказ мне. 1 раз – с «Восточным мотивом». Ну, я не могу тебя неволить. Я все, все знаю, – и – пребываю в том же плане. М. б. и напечатаю _в_с_е.

Целую, родная. Твой Ванёк. Меня задергали. Но – пишу все же.

26

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

31. ХII.42

Дорогая моя Олюшенька, светик ты мой тихий – и, порой, какой же буйный! – обнимаю тебя, целую любящие твои глазки, – я их так чувствую, чувствую тепло их на себе! Письмо это получишь в канун или в самый день Рождества Христова. Да светит Свет Христов в сердце твоем, родная моя, – и оно будет нежно светиться любовью, лаской, нежностью к твоему Ване. Молю Бога, сколько есть во мне молитвенной силы, исцелить и укрепить тебя. Елочку ты зажжешь, – м. б. алые свечки затеплишь, думая обо мне. Мне передастся тепло твоего сердца, Олюночка, милая… вот уже четвертое Рождество идет, как мы _в_с_т_р_е_т_и_л_и_с_ь… – и нет еще встречи полной, когда можно будет открыть наши сердца настежь – друг-другу. И будет ли эта, подлинная встреча, когда-нибудь..? Как все эти последние годы, Праздники не принесут мне ни легкости, ни полной радости. Но твои чувства ко мне смягчат мое одиночество. Знаешь, Олюна… я всегда чувствовал грусть одиночества, даже во дни тихого моего семейного счастья, с мальчиком и Олей. Мне все _ч_е_г_о-т_о_ недоставало! Как часто покойная Оля пеняла мне: «Ты вечно недоволен жизнью, какой это большой грех!» Да, верно… грех. Но что я мог с собой поделать?! Недовольство это можно, пожалуй, объяснить суровой оценкой моих художественных работ, _м_о_е_й_ личной оценкой. Ни одна работа моя не удовлетворяла меня: я всегда хотел лучшего, совершенней. Теперь – тем более, я еще суровей к себе. Я все жду от себя – большего. А в личной жизни… – я счастлив тобой, твоим чудесным чувством, скажу – да, твоею любовью, твоими заботами обо мне, твоим устремлением, ко мне… твоею лаской. О, милая… я люблю тебя сильно. И мне горько было читать в твоей открытке169: «это же – лицемерие – твое письмо к маме». Ты неправа, ты здесь сугубо жестка. Меня ни-когда, ни-кто не назвал лицемером: это совсем чуждо мне. Я – скорей – слишком открыт, слишком правдиво искренен. Бог с тобой… не буду упрекать. Я был все дни в обмирании, в безволии… мне казалось – что _в_с_е_ кончается… В такие полосы дней я часами сижу, уставясь в одну точку, без дум, без слов, без желаний… я сознаю, что на-до то и то… и _н_е_ _м_о_г_у_ двинуться, пока не столкнет _ч_т_о-т_о_ с мертвой точки. А теперь, такой ослабевший от 6 мес. недугов, я все чаще впадаю в эту душевную _п_у_с_т_о_т_у. Ну, оставлю.

Буду о тебе си-льно думать, душой стремиться к тебе в эти святые дни. Подумай и ты, сильно… Скажем же друг дружке – «приди, сердцем, духом своим при-ди..! шепни, поцелуй нежно, крепко-сердечно-чисто поцелуй меня..! И да будет мир в душе нашей!» Я помолюсь о тебе в канун Рождества, в 9 часов вечера, придя ото всенощной. Зажгу лампадку и свечку – и помолюсь. Никого у меня не будет, я – в одиночестве буду, чувствую. А м. б. Юля забежит, – вряд ли. Да и неуверен, смогу ли пойти в церковь, так хрупко мое здоровье, так изменчиво душевное состояние… Я все еще болею, во 2 половине дня, начинаются эти «ранвуа»[47], это застаивание, брожение… – очевидно, так и не пройдет, хоть я и стараюсь строго держать диету, следовать предписаниям. Я бросил, или – почти бросил – есть мясное. Что-то будет… увижу. Курю – одну папиросу за день! И как все это надоело..! – оглядка эта. Главное – мне надо хотя бы «Лето Господне» закончить. Чтобы написать тебе сейчас, я оставил срочную работу – над 2-ой ч. «Именин». Мне ведь и зарабатывать надо, не могу же я, – имея некоторые сбережения, которые не могу достать полноценно, – они в Швейцарии, – гонорары мои за «Няню» и проч. – не могу я – и не хочу – брать у Юли… – я еще в силах работать! Я дважды уже отклонил предложения – купить у меня авторские права. Все это также отзывается на душевном состоянии. Я ни в чем не нуждаюсь, слава Богу, и всегда отклоняю излишки, которые мне предлагают. Эти дни у меня тепло, 18 градусов, топят, и еще я топлю железную печурку в камин труба. Я так люблю тепло, так оно мне необходимо.

Олёк мой, напиши о себе, я в тревоге за тебя, и бессилен помочь… – да что же это с тобой. Тебя губит голландский сырой климат, – столько работы почкам! Должно быть почечные болезни – чаще всех других и опасней – в Голландии. Уверен, перемена климата или места – твое спасение. Если бы ты пожила с год хотя бы в сухом климате, – ты оправилась бы. Здесь же ты не можешь вылечиться, надо дать отдых почкам. – Не смей же есть все, оправдываясь «луженым желудком». Не от желудка зависит, а и… от переваренного им и – вредного почкам. Ты ешь много соли, острого, пряного… пьешь крепкое что-нибудь – и выделения в почку – ее возбуждают, воспламеняют. Помни, ты же все знаешь сама… Ты посади себя на молочное и легкое, и оставь пока мясное и жирное. Назначь режим для больных почками и сосудами. И – увидишь. Я попробую найти для тебя таблетки «Виши», а теперь и в Париже нет вод Виши – все нет, где ни спросишь. Пишу в большую лабораторию, друзьям. Не шути с настоями из березы, можжевеловых ягод и проч. – могут быть и обратные результаты. Напиши мне, куда ты уезжала, «приготовив всем им праздник». Что это? Ты снова себя ухлопываешь трудом? да? Или твои этого _н_е_ понимают?! – ты так уж сама поставила, приносить жертву?! – На днях закончу переписывать для тебя «Михайлов день», первую часть послал дня два тому, и еще письмо. «Парижский вестник» нельзя послать, печатное не принимают на почте. Я уже напечатал два подвала «Именин», 1 ч. – «Преддверие», сейчас кончаю и пойдет 9 янв. II ч. – «Торжество»169а. Потом дам «Черствые именины»170, и… начну с болезни отца и до конца. – Эти посетители! Сейчас один отнял у меня полчаса… му-ка это моя! Я урываю час-другой, чтобы уйти в себя, в работу… пока не мешают отрыжки, томленья… да еще часами надо лежать, после еды… Не сетуй, если мало тебе пишу – ну, нет сил, воли, времени…

Целую твои глазки, детка… да смилуется Господь над нами, незадачливыми. Вот, уже чувствую, как крутит в желудке, будто там пружины развертываются. А надо нести на почту, а потом до глубокой ночи писать – закончить ко 2 янв., чтобы поспело к рождественскому парижскому No. «Новому слову» я дал – «Рождество в Москве» – новое мое. Кажется, _ч_т_о-т_о_ вышло… а м. б. и ошибаюсь. Ну, м. б. прочтешь… хотя не уверен. Жду встречи с племянником. Узнаю кое-что мне нужное и – беспристрастное. Нет, я все еще болен… и будет ли улучшение?!.. – я ото всего откажусь, стану полным аскетом, только бы окрепнуть и закончить работы. Мои «Именины» – слышу – захватывают читателей, будят _р_о_д_н_о_е_ в душах. Когда-то появится вся книга «Лета Господня»?! Увижу ли..? Она будет ярче 1-ой. _З_н_а_ю. Ее считают – 1-ую-то – «классической», все чаще слышу, а в одном из NoNo парижской газеты она так и названа. Нет ее в продаже, мне надоели запросами, где достать. _Н_е_г_д_е_ и нигде.