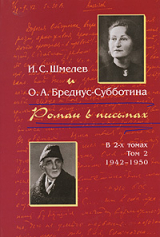

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 61 страниц)

Я тоже прихожу в ужас, видя все такое скользящее по поверхности, играющее в Бога и религию. Чувствую цинизм какой-то во многом, но я не унываю. Я чувствую себя хорошо, как-то, без особых причин, радостно и это мне опора, потому что интуиция меня редко обманывает. Среди легкомыслия, ошибок и зла, которых очень, очень много, нельзя затеряться голосу добра. Добро и правда живут, и вот именно теперь должны быть активны и бодры. В унынии ничего нельзя создать. Как много теперь работы. Для каждого, для всякого. Я это чувствую. Пусть на весы будут собраны все крупички добра. Нельзя ретироваться. Я только не знаю, где и как я могу быть полезней, но знаю, что в нужный момент все станет ясно. Надо быть готовой к действу добра. Иногда, вот зимой этой, простое ласковое слово так могло помочь. Я не знаю, что несет будущее, но в каждый данный момент надо непрестанно творить хорошее. Ах, чего я философствую…

Как я завидую моему хирургу, что он в Цюрихе и мог бы, если бы захотел увидаться с И. А… Как бы я его хотела увидеть. Я не сомневалась, что он все такой же, как был. Из всей его переписки было видно, как он мыслит. Никаких писем после мира я еще от него не имела, м. б. с доктором что пришлет. Он не щедр на письма. Здесь все потихоньку приходит в норму. Если подумать, что в конце мая мы счастливы были, что получили воду, а теперь уже автобус ездит, и свет, и радио, и уголь обещают, хлеба достаточно, мыло стали давать, масло, немного сахару, электрический гейзер могу для ванны греть! Керосин давали… Поезда ходят, телефон есть, можно всю ночь на улицу, почта есть и телеграф даже, а ведь всего этого мы не имели 9 месяцев. И главное, нет сознания, что где-то рядом идет _б_о_й_н_я, голод… Бойни нет! Вот отчего я радостна. Я ночи не могла спать порой от этих представлений бойни. И жили каждый своей заботой, не зная о близких и не имея возможности дать знать о себе. Ни почты, ни газеты, ни телефона… Как только все это влачилось. Но все, все надо забыть, набраться новых сил и работать. Нет, Ванечка, моя малина не встанет – корни сгнили, я смотрела.

И не только малина. Вчера вечером умерла одна из наших лучших коров (породистая), та самая, которая, будучи телушкой болела, и я ее выходила. Помнишь? Чудная была корова… У нас почти что не растет трава после воды (одна сорная), и столько всякой нечисти завелось после воды. На траве появился грибок, который проник в легкие «Жанны» и она задохлась. Ничто не помогло. Арнольд не согласился ее отдавать на колку и решил лучше материальный убыток (тысячи теперь) понести, чем самому ее дать убить. Ах, это страдание… так вот терять! Моя птичка умерла 16-го дек., когда у меня стояли солдаты. В единственной отопляемой комнате толклись 4 солдата и все мы вместе, тут же и птичка. Иногда мы, чтобы почувствовать себя на момент «дома», уходили в холодную комнату от них всех, но нельзя было там жить. Дверь не стояла на петлях, курили какой-то табак, как зелье, птичку дразнили пальцем, хватали… И один солдат утром мне ее мертвую и дал. Что они ей сделали? Ах, не знаю. Она была здорова. В комнате тогда не я была хозяйка. К ним приваливали еще другие солдаты. А Сережа так не очень-то и показывался. И сидели мы очень смирно, где уж расспрашивать о птичке. Ах, больно мне все это. Не дом был тогда у нас, а – извини – бардак. Девок с собой таскали, а маму хотели выбросить из кровати. В общем, я все лизолем потом мыла. Не забывай, что у нас под боком стоял всю осень и зиму фронт. Не знаю, как бы я все вынесла, если бы не запаслась силами в прошлом сентябре. Была дивная погода. Я поставила условием не жить «в семье», быть совсем свободной. Много рисовала. Написала один рассказик… будто мне его пчелки напели… Их там были тучи… милые, добрые, не жалили. Странный был случай… Когда я первые дни гостила, то часто слышала разговоры золовки о какой-то больной старой русской даме, проживающей в «Rysthuis» (дом отдыха, – только не в том смысле, как в Советской России). Я не вникала, не хотела вникать, ибо умышленно отходила от всяких забот, болестей и т. п. Я скверно себя чувствовала душевно. И вот однажды золовка прибегает и говорит: «она умирает, доктор местный говорит, что у нее рак…» рассказывает симптомы… Я говорю: «Не может быть рака, у такой старой, ей 75 лет было, не мог рак проявиться так „akut“[148] и, вообще, все как-то непохоже…» Решили вызвать ее сына из Амстердама. И вот лежу ночью и думаю: «У нее ведь желчный пузырь был всю жизнь не в порядке… Это перфорация желчного пузыря…» Меня томило, что ночь, что ничего нельзя предпринять, да и все бы меня сочли за сумашедшую, если бы я с своими заявлениями разбудила кого. Скажу кратко, что пансион, где жила больная, – чистое гнездо разбойников. Хозяин был, по общему мнению, чуть не разбойник и похоже, что в заговоре с доктором… Да, да… Черт знает что было! Целый роман! К утру заснула я… и снится… доктор Klinkenbergh y меня в гостях, и я наливаю ему чай… а это не чай, а желчь… Он смотрит строго и говорит: «2 недели раньше надо было»… Я просыпаюсь и утверждаю уже: «У нее перфорация пузыря, немедленно оперировать». С сыном (русский офицер) мы вызвонили Dr. Klinkenbergh и тот, до трогательности, откликнулся. Я все ему рассказала до мелочей и прибавила, что больной необходимо, на мой взгляд, вливание раствора соли, т. к. она не пила ничего днями. Dr. Klinkenbergh сам ездил за бензином, сам заказал автомобиль… это было в 2 ч. дня – наш разговор, а в 5 ч. больную уже привезли в Утрехт. Это был последний день перед штурмом449. Через 2 дня, я с опасностью для жизни и великим трудом ехала домой. В Утрехте должна была найти телефон (тогда их имели еще врачи) и дать знать домой, чтобы выслали лошадь. Пошла, конечно, к Dr. Klinkenbergh’y. Он выбежал восторженно-возбужденный с криком: «Я говорил, что хотел бы работать с Вами как лаборанткой… теперь хочу назвать Вас моим коллегой!» Я, оказалось, совершенно точно «поставила диагноз» Dr. K[linkenbergh] уверял, что это очень трудный диагноз. Он, благодаря моей безаппеляционности, заказал и вливание соляного раствора и больной тотчас же могли дать влагу. Он оперировал ее мастерски, отыскав за бешеные деньги какой-то очень хороший наркоз, как раз… на одну операцию. Старушка выжила. Сын ее… сперва с резервом слушавший мои хваления D-r’y Klinkenbergh’y, – схватил мои руки и благодарил в слезах, повторяя: «Это не врач, – это золото, золото»… Dr. K[linkenbergh] сказал, что это мелочь, то, что он сделал, что для русских, которых он любит за их душу, он готов на гораздо большее. Затем он еще бывал у нас, среди разгрома и суеты военной, в восторге рассказывал о больной, Сережу уверяя, что это не он – Dr. K[linkenbergh], a «вот сестра Ваша спасла ее»… Я послала ей вишен уже, через 8 дней она могла встать. Dr. K[linkenbergh] сделал чудо!

И вдруг… старушка, слышу, скончалась.

Dr. K[linkenbergh] чуть не плакал. Оперировать больную 75 л., лежавшую 2–3 дня с животом, полным желчи, ничего не евшую даже, ослабшую, после транспорта в 90–100 километров… Оживил ее, спас… И вот..! Оказалось, что больницу, где она лежала, потребовали немцы под госпиталь и всех больных должны были в течение 12 часов убрать. Dr. Klinkenbergh сам просил властей хоть одну комнату пока оставить для тяжело-оперированной… Его и не слушали, сказав: «Krieg ist Krieg»[149]. Старушку повезли куда-то чуть ли не на телеге, т. к. все уже было реквизировано для войск. Она металась дорогой, и поднялся жар. Умерла от слабости, просто от жара. Klinkenbergh долго был под влиянием этого. Его поразило мое решение так круто взяться за больную, наперекор и даже тайно от местного врача, настойчиво утверждая необходимость операции. Если бы не военные события, то следовало бы расчистить гнездо, где она лежала, т. к. там ее просто оставляли умирать, чтобы разграбить ее очень шикарные вещи. Что частично и случилось уже. Помню, как на мое предложение звонить хирургу, обрезали меня: «Оставьте, пожалуйста, это не хирургический случай»…

Но интереснее всего то, что когда она уже скончалась, Dr. K[linkenbergh] пришел к нам и стоял точно так, как у меня во сне и сказал: «2 недели раньше бы оперировать… она бы уже ходила»… Мне даже жутко стало. Какие странные бывают вещи. Все это тогда крутилось вместе: и фронт, и бомбардировки, эти впечатления от больной, штурм страшный, – вроде смерча, скосивший массу деревьев, сбивший яблоки и груши. Так помню все живо. Я привезла из отпуска спокойные нервы и тетрадь с акварелями. Перерисую для тебя – пошлю. Так дивно было. Я целыми днями лежала в лесу, в вереске, слушала пчел и стрекотанье сороки… какой был воздух… Я боялась думать о Париже… не читала газет… знала сердцем, что ты будешь невредим. Вечерами сидела под звездами в пол-ной тишине. Дом стоит на пригорке, кругом только вереск – лиловый ковер и леса. Чудесно. Все было странно с этой больной дамой: эти места, где жила она, хорошо были знакомы доктору, т. к. он сам там провел отпуск накануне и мне еще советовал тоже туда ехать.

Теперь я была 5–6 дней у Елизаветы снова… но как-[то] иначе… Ты не можешь, конечно, составить из моих отрывков представления о всем положении. Не было и речи о моем посредничестве между супругами (настолько-то и у меня есть жизненного опыта), – было серьезнее. Мне только в минуту откровенности Юрий доверил, что и к нему у нее отрицательное отношение. А причина в болезни, и ее надо лаской ли, теплом ли, хитростью ли просто увезти на отдых, пока она не стала душевнобольной. Причин было достаточно для ее болезни: голод, полный дом нахалов-беженцев, постоянные налеты-реквизиции немцев, сожжение целой деревни (около их) и увод ± 700 человек, из коих возвратились 13! – полумертвыми от истязаний и умерли уже на свободе. Много, или почти все были знакомые моей золовки. Весь этот кошмар переживали отрезанные от всего мира, там, в вереске и лесах. У них даже сломанные велосипеды взяли. Масса была провокаций и т. п. И затем бои в Veluwe, т. е. в их вереске-то. Ни подвалов, ни убежищ, а просто на милость Божью сидение одетыми, ожидание смерти. Она стала скелетом, ничего не хочет, кроме уйти из жизни. Такой реакции я насмотрелась у многих здесь. Голод-то ведь действительно не тетка, а он у нас тут был жуткий, не то, что в «Солнце мертвых», а, пожалуй, и похуже: не надо было никакой политической установки для увода, истязания, расстрела, сожжения, – а просто достаточно было решения немцев столько-то деревень оцепить и дать своей волюшке разгуляться. Брат моей прислуги был схвачен по дороге в церковь и ни за что, просто потому, что решено было мужчин той деревни угнать, – взят как заложник. Его истязали до отказа и теперь он без одного легкого и без одной почки в 22 года! (* Тот факт, что это теперь кончилось – уже достаточная причина для радости и благодарностей Богу. Не знаю, писали ли у Вас о голландских ужасах, – они собственно неописуемы.) Все это отразилось, и не могло не отразиться на населении. И именно теперь выходит все наружу, как черные пятна плесени на наших стенах после воды, – только теперь выходит. Все почти, так или иначе, пережили нервный шок. Елизавета, как сильно надорванная и физически (она каждое утро, в 4–5 ч., ходила сама рубить дрова в лес), – мы не могли ее ничем почти поддержать, т. к. были отрезаны, только гороху и масла один раз удалось послать, – она сильно потрясена. Теперь их гонят опять из дома, – они же были тоже беженцы с 42 г., с побережья, а теперь им надо обратно. У нее сил нет на переезды. Вот я и была, просто подбодрить, кое-чем помочь. К отцу их свозила, тот им свой дом отдал, чтобы не (опять) в кучу с другими идти. Сняла в Shalkwijk’e ей комнату и в начале октября жду ее сюда для отдыха. Говорила и с врачом. Мужа ее тоже надо было развлечь, – он как сыч один в их несчастьи и изголодался без единого русского словечка. Ни церкви, ни души родной. Для них обоих необходимо на несколько недель отдохнуть и друг от друга. Трудно в письме. Здесь-то это общее явление после этих замечательных 9 мес. осады. Они же под боком в Arnhem’e живут. Нагляделись и начувствовались. Ну, целую, Ванёк. Оля

100

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

25. XI.45

Дорогая моя, светлая, душа-Ольгуночка, твои последние 2 письма – радость, свет мне, перечитываю и переживаю их. Чувствую, что _ж_и_в_а_ душа твоя, прошла через _а_д, и он не коснулся ее чумным своим угаром. А сколько всячески надломлено, сломлено и заражено! С_е_р_д_ц_е – было тебе щитом, _ж_и_в_о_е, страдающее о всех и за вся сердце. Это – самая моя большая радость за эти тяжкие годины. Сильная душа твоя живит и свое жилище, ты – слава Господу! – здорова, слышу – _п_о_е_ш_ь, бодра, крепка… Буди, буди и впредь. Милая, голубка… что же ты не отвечаешь, – а я так жду! – чтО последнее из «Путей» получила? Надо мне, чтобы дослать _в_с_е. Теперь можно заказным, бандеролью. Эти две недели… – боли оборвались, я могу писать, – я прорабатывал последнюю треть 2-й книги романа. Поверишь ли? Последняя глава меня истомила: чуть не 7–8 редакций-вариантов! А всего в ней 5 стр. Кончил, _у_с_т_а_н_о_в_и_л. Как только получу ответ – немедленно отправлю тебе. Думаю, что с 201 страницы у тебя не имеется дальше. Никогда так горячо, – «до дрожи!» – не желал так, как ныне, завершить «Пути»! Чувствую, что «крушение» – а это так и есть – «погром Духа в мире» – гонение на Высшее в мире… (все пережитое, _д_и_к_о_е!) – повлияет _к_а_к-то и на дальнейшее развитие работы… – ты это почувствуешь. Не могу по _м_е_л_я_м_ влачиться… _в_з_ы_с_к_у_е_т_ дух высот, по ним томится, хоть я и бренный… Помоги, Господи! К концу жизни глубже постигаешь, какая огромная ответственность на писателе. Если уж и «творчество» сникнет, офабрикуется… – _ч_т_о_ _ж_е_ останется!? Разумею под «творчеством» – все от духа, – _В_е_р_а – во главе. А «провал»-то и есть [в] этом «гонении», умерщвление, и – _у_м_и_р_а_н_и_е. В твоих письмах я встретил ободряющие черты жизни: не оскудевает еще человеческое _с_е_р_д_ц_е. Башмачница… (твое предыдущее письмо) – это уже эпическое..! Хирург… – !!! – Господи, еще жив Дух твой в мире! А ты, Оля..! Склоняюсь перед тобой, восхищаюсь тобой, горжусь тобой, пою тебя… сердце твое благословляю. Вами, _т_а_к_и_м_и, стояла и все еще стоит Жизнь. Жив мир?!..

Чудесно ты описала – показала «праздник». В_и_ж_у_ _в_с_е. И – тебя! Довольно ужасов! Умоляю: _н_а_п_о_л_н_и_ дневник! _в_с_е_ воссоздай. _Н_е_о_б_х_о_д_и_м_о. Бездарные журналисты и прочие «герои» – дают лишь «грязь», «плесень», вонь… – надо давать _п_р_а_в_д_у, – пусть запытанную, изнасилованную, растленную _ж_и_з_н_ь, а не скверный и себялюбивый «репортаж». Помнишь, сколько раз советовал тебе «взять центром темы ферму»! Видишь, что _м_о_ж_е_т_ получиться?!.. Эпопе-я… «Распинаемой Жизни», трагедия-мистерия, ибо _в_с_е_ пронизывается борьбой двух извечных сил: Неба и ада. Оля, я говорю с болью: _с_д_е_л_а_й. Твое сердце поведет тебя, твоя _м_е_р_а_ укажет – _к_а_к. Не _с_п_е_ш_и. Скоро только – лишают жизни. Все творческое требует глубокого, долгого дыхания. —

Сколько _в_с_е_г_о, в мыслях!., не хватит сил сказать. А _ч_т_о_ видим? Читаю газеты… частью и иностранные, швейцарские. _Н_и_ч_е_г_о! _п_у_с_т_ы_н_я. Выхолостились. Ну, кажется, камни возопиют… а «писцы» по мели, в тине и грязи плещутся. Будто все «вечные вопросы» живьем зарыты, про-биты, искалечены… брошены, как падаль в «общие ямы». Новое «На пеньках» писать?.. Дыхания уже не хватит, голос сорван… кляп воткнут в глотку…

Как существую? Никак не существую. В_з_и_р_а_ю. А прочее – о чем тут думать? Я знаю, родная, твои тревоги, думы… Мой «быт» – прежний, лишений нет, да я и не считаюсь с этим. Ни-чего не посылай мне, все есть. Вот, из Холливуда получил отличную посылку, да куда же мне?.. Помаленьку растрясываю. А то вдруг… 4 – из Швейцарии. Там ведь у меня и издательства есть… и свое. И – _ч_и_т_а_т_е_л_и, как ни странно _н_ы_н_е! Вспоминают..! На свете, воистину, _с_т_р_а_ш_н_о. Не «бомбы», не «бухенвальды»… а: _п_о_ч_е_м_у_ _э_т_о?! Вот.

Ну, так можно до беспамятства «задаваться». Оставим.

Чудесно, что – в музыке ты, рисуешь, пишешь. Пи-ши. Буду рад, если пришлешь как-нибудь _т_в_о_й_ акварельный цветок. Вереск! Совет: оставь и думать – писать статью в газеты. Не твое это дело – «злоба дня». Воздержись, прошу! Долго объяснять. Ты не журналистка. А что напишешь – _н_е_ для «оберток» и подтир. Боже избави тебя думать – ехать на родину, хотя бы на один день! По-мни: _Б_о_ж_е_ избави. П_р_о_н_з_и_ш_ь_с_я. Не делай больно мне… – это добьет меня, _м_о_е. Мало было ужасов? надо пополнить, чтобы сердце разорвалось?.. Помни: поезд слетел с путей, и теперь прыгает по шпалам, в судорогах, чтобы свалиться в прорву! Это же так ясно… – только _е_щ_е_ толчок – и… никакие S. O. S. не помогут. И сие скоро будет, _б_л_и_з_и_т_с_я. Такая «серия», счастливая выпала… – и так будет до… _к_о_н_ц_а-небытия или – до… Пришествия, либо м. б. по-след-него Откровения. Ведь так ясно, что _в_ы_х_о_д_а_ нет из рокового тупика! Бессилие. Устроение Жизни потугами _у_м_а, расчета, – и только этими средствами… привело и дальше еще приведет… – к смерти, концу. Дожить до… «уколов»! до такой «химии»..! Заставлять врачей..! А немецких врачей не надо было и заставлять… не всех, понятно… но – «первую песенку зардевшись поют», а там – распо-ются! M. б. и бывшие сослуживцы по клиникам и лабораториям… – жили такой «химией»? И будут еще поигрывать на гитарах и «рвать струны»? Тебе не странно, что нигде не слышно о «конгрессах педагогов международных»? а!?… философов и моралистов? а? Папа лепечет нечто… а, ведь, на какой ка-федре-то!.. Кажется, деятели протестантизма оказались на некоторой высоте, в сравнении с прочими церковниками… а уж о близких и не говорю: авиацией увлекаются, поле-тывают, а другие пере-ле-тывают. Знай крепко: _н_и_ч_е_г_о_ _н_е_ _и_з_м_е_н_и_л_о_с_ь. Близится пора, когда опять начнут поливать грязью «эспас жеографик»[150] и «исторический нонсенс», этих «кочевников без истории, культуры…» это «историческое недоразумение». И какой-нибудь обсосанный хлыщ задаст тебе вопрос: «а скоро ли вы, сударыня… станете настоящей… „иностранкой“?» М. б. близко время, когда все будет потеряно, что ныне _о_к_р_у_г_л_и_л_о_с_ь. Потеряно… подлинно, исторической..! Помни: «уже секира у корня дерева лежит…»450 Вспомни «О рыбаке и рыбке»…

Опять я съехал на «пред глазами». Довольно. Не прими эти пени за ворчанье старика, всеми и всем недовольного: это – _д_а_в_н_о_ болевшее, ныне – ан фламасьо[151]. Еже писах – писах. Вот оно, настоящее-то, обмолвленное Грибоедом: «горе от _у_м_а»! Ну, если бы уж от… глупости! А то ведь от «точного расчета»! Отнято «сердце» – и уже не в силах вернуться к – «будьте, как дети»451. Утеряно и воображение. «Прометей»… без штанов! Промотавшийся «прометей»! Полез за огнем, схватил и… прогорел. Врачи со шприцами, митроносцы с самолетами, _б_о_г_и-Салманассары452 с… циан-кали! и… что еще? Это ли не бедлам всесветный?! И вокруг всего этого – журналисты-юбиляры, и орет все-лгун XX века – радио, и «разлагается» атомический всемертвец. В былое время такой «ансальб»[152] завершался или потопом, или серным ливнем, тонула Атлантида… – все-таки масштабчик космического представления, а ныне… – капсюль с циан-кали, – тарантелла людоедов на морде своего Вождя с его метрессой453 под гром рукоплесканий… чертям тошно! О-пять 25! Будя. – Могу ли доверить девице Б.454 твои духи – душистый горошек? Истомил он меня. Мысли кипят, а руки в кармашках, – вот и делай вывод, как я _ж_и_в_у. Темка: выбрать заповедник, какой-нибудь приятный островок. Поискать днем с огнем мудрых воспитателей… ну, хоть даже 19 века… чистых девушек… Таню, Лизу… штук пяток подвижников «живой жизни», ст. Варнаву, Амвросия Оптинского, еще там… с полсотни Арин Родионовн… и сотни три-четыре трехлеток, Ванёнков и Олёнков… и – «оставить их в покое», _в_н_е_ промететчиков… лет так… ну, на 15–20. Была бы закваска. Ведь миллионы тратились на зоологические сады! Почему не рискнуть? Такая бы милая выставка была чудесных «старосветских помещиков»!455 В назидание издыхающему потомству. Скостить бы годков двадцать… написал бы преинтереснейший фантастический роман. В развлечение заскучавшему потомству творцов газовых шамбров и фу-ров[153] для «жареных баранов», – по рецепту Полифема XX века…

Но пока «жизнь жительствует»… – дыши, молись, «играй, дитя, не знай печали…»456 _з_а_б_у_д_ь_ о страшном сне… и – согревай озябших жаром сердца, но… «не уезжай, голубчик мой…»457.

Ах, Олёк… горько мне, родная… По-думай, ско-лько _в_с_е_г_о_ – на-смарку. Окинь воображением: ка-кие _б_ы_л_и_ дости-же-ния! Ведь, бы-ли!.. Какие чувства, думы, песни, упованья, взлеты, образы… по-двиги!!!.. не «рекорды», а – _в_о_с_х_о_ж_д_е_н_и_я! Дочего _к_р_а_с_и_в_ был _ч_е_л_о_в_е_к!.. И все это не в архив сдано, а… промотано на ветер! вывернуто, вы-вихнуто, о-плевано и всячески растлено..! Вот как твою любимку-птичку… дикий-Фриц там, или как еще… для сме-ха… м. б. ткнул в глазок цыгаркой… Как твою «Жанну»… Что я говорю!.. Десятки миллионов испепелили, отравили, сгноили, истомили… и все сие «покрыли»… кап-сюлькой с циан-кали! Правда, _и_х, гноителей, жестоко покарали… браво и хвала! Но… дальше?.. Мы – в тупике?.. Дорог не видно, тьма.

Бросил читать газеты. Да, Голландия – мно-го испытала, страшно испытала. Но… _з_а_б_ы_л_и, _ч_т_о_ _и_с_п_ы_т_а_л_а_ Святая Русь!.. Сему нет слова. О чем тут говорить? _П_р_о_ш_л_о_… _б_ы_л_о – поросло быльем. Твержу себе: «читай, осел, Экклезиаста!»

Прости, голубка, за «отходную». Я тот же… ищу _у_с_т_о_я – и не нахожу. Томлюсь. Твои письма, когда светла ты, когда они наполнены _т_о_б_о_ю… твоей душой, твоими _в_с_е_м_и_ чувствами… когда я _у_з_н_а_ю_ в тебе – _р_о_д_н_о_е, дорогое мне, дар Божий… – приносят воздух, я дышу, живу…

Целую дорогой твой образ, светлая. Будь же светла – на _п_е_р_е_к_о_р_ _в_с_е_м_у! И – моему «ворчанью». Крещу тебя, голубка. Твой В.

101

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

30. IX.45

Милый мой Ванюшечка,

К дню твоего рождения шлю тебе мои самые душевные приветствия и прошу у Бога для тебя и душевного мира и уюта житейского и здоровья, здоровья! Обнимаю тебя ласково и нежно. Будь тих, покоен, радостен и светел, как в этот день, так и во все время.

Солнышко мое, Ванечек, не сетуй, что пишу не так часто, как бы хотелось мне, – меня задергала жизнь, – столько всяческих прорех оказывается всюду. В приходе у нас тут пастор женился, – я, кажется, тебе писала о своем участии в этом торжестве. После того, как во время наводнения этот пастор нас прямо выручил, принеся 3 пары резиновых сапог (до паха), т. к. обыкновенные сапоги были слишком коротки для высоко поднявшейся воды, и вообще после его большого участия словом и делом в нашем несчастном тогда положении, – мне невозможно было остаться пассивной, тогда как даже католичка-докторша (здесь очень остро настроены друг против друга католики и протестанты), единственная представительница интеллигенции Shalkwijk’cкой, проявила большую активность. В эти дни я была совсем забита делами свадьбы, а вчера просила и сестра пастора и для ее свадьбы, 10-го окт. помочь, взять на себя все руководство по устройству праздника на 40 человек. Я отвиливала, но они так бедны и так ничего не имеют, что мой отказ будет равняться провалу ее «пира». Ну, посмотрим. Сегодня в церкви протестантской было впервые богослужение с уже женатым пастором и по сему случаю другой служивший за Shalkwijk’ского как бы чествовал новобрачных, а сам новобрачный потом обратился с речью к пастве, благодаря всех. Я не знала, куда мне провалиться, когда он закончил вдруг свою начатую речь… «У меня не хватает слов благодарности за прием, оказанный нам, это не забудется нами никогда, этим положено начало легкой и приятной работы в приходе… за все это я хочу здесь выразить мою горячую благодарность в первую очередь… mevronw Bredius, которая к моему удовольствию как раз здесь присутствует…» Я никак не ожидала такого окончания фразы. Прелестна его молодая жена (22 г.), очень как-то девственна. Я с удовольствием ей оказывала теплый прием, т. к. она очень издалека.

Мой «адрес» вышел превосходно, и одно мне только досадно, что эту прелестную акварель (я не часто и не легко себя хвалю) я должны была отдать. Это первая моя действительно художественная работа. К нам приходило много народа, некоторые прямо спрашивали: «а… можно эту картину посмотреть и подписать». Я не знаю, оценил ли ее по достоинству пастор… она прекрасна. Очень чиста, легка… воздушна. Такова, к какой я стремлюсь всегда. Наметила еще себе работу. Как только будет время, так и начну. Ах, время, время! Очень, очень хочу писать. Тем масса… Желания тоже, и бодрости. Ах, как я стол украсила для молодых. Это тоже была картинка. Горничная меня спросила: «Вы так, наверное, часто уже украшали? Учились?» А я люблю такие безделки. Молодая-то прямо чуть не заплакала, когда комнату увидала, всю белую, как невесту. Ленты и белые букетики на них, как гирлянды, спускались из-под потолка, и все это перевивалось тончайшей зеленью, нежно-нежно. Я не могу все описать, но было чудесно. Народ валил к окнам, чтобы только заглянуть на украшение. А ты, наверное, поворчишь на меня за новое амплуа? На днях получила письмо от Dr. Klinkenbergh из Davos’a, где он уже больше 2-х месс., – пишет, что И. А. его пригласил к себе в Цюрих, и что он там будет. Теперь м. б. уже Dr. K[linkenbergh] возвратился сюда, – жду вестей. Видимо И. А. все же не совсем безразлично наше существование и заинтересовало его повидаться с «очевидцем». Есть слабая надежда на письмецо. И. А. совсем еще не написал после освобождения. Ну, doctor ему все рассказал, наверное. Он нас тоже и в воде видал и тяжелобольного Арнольда навещал, когда я чуть не вплавь к нему приходила и оставалась ночевать, а утром уходила за почти километр варить обед. Что это был за кошмар: ни воды для питья, ни грелки для Ара, ни уборной…

Уход за больным был почти невозможен. Прямо за домом, за хлевами вода доходила до подмышек… Представляешь себе, куда выливать «отбросы»? Это была целая сложная проблема. А он лежал с + 40° и чудом увернулся от воспаления легких, уже начиналось что-то. Чтобы врачу пройти к нам, надо было ему как-то перебросить сапоги. Некоторые ездили на лодках, но это не избавляло от сложности войти в дом. Я писала тебе, что одна корова сдохла от последствий воды, а теперь еще одна больна тем же. Того и гляди, что всех переберет. Ну, да что скот. Вот люди… Из 140 000 евреев остались только 23 000 в Голландии – остальные избиты и уморены в лагерях. В городах, разрушенных вроде Arnhem’a, народ живет в руинах, без стекол и с пробитыми стенами, а иногда прямо в сараюшках куриных или среди камней в пещерах. Я пошлю тебе фотографию Arnhem’a, – это жуть. Его зовут: «мертвая красавица с глубокими глазами». Мы ждем волны беженцев снова, т. к. невозможно людям жить в таких условиях. Теперь здесь «чистят» деньги. Каждый из нас имеет только 10 гульденов на руках, а остальное блокировано. Не знаю, что и как будет. Не думаю, чтобы пострадавшим были даны ссуды для восстановления хозяйства или хоть какое-либо возмещение убытков… Это будет очень тяжелый год, без всяких заработков. Меня пугает сырость. Все у нас покрывается плесенью, пухом. Рояль испорчен, орган-гармонию уже увезли для просмотра – тоже испорчен. А топлива не предвидится. Еще ровно ничего нет. Дрова, которые еще были на дворе, куда-то угнало водой. И кому и для чего это проклятое затопление было нужно??

На днях получила посылку от золовки из Америки458. Всего она насовала, и даже странно было некоторые вещи видеть… _в_с_п_о_м_и_н_а_т_ь, что и вправду ведь они когда-то и у нас бывали… Например: крем для лица ночной и для дня, зубная паста «колинос»… даже сапожная вакса была у нас в продаже предана забвению, – купить нельзя было, еще какие-то остатки тянулись из запасов. Миндаль, изюм… мыло туалетное… чудесная мыльная пудра… Спрашивает: «Чего тебе еще прислать, пиши, я все вышлю».

Чего? И ничего не надо и все надо! Смотря по тому, откуда посмотришь… С точки зрения нормальной человеческой жизни у нас ничего нет, и не знаешь, с чего начать, если вот такие вещи на память приведут, как кремы и миндаль. А с военной, с рабьей… все есть для жизни, абсолютно все. Ходить можно и на деревянных подошвах с бумажными верхами, а руки натирать не кремом, а суррогатом глицерина. А без чая и без кофе ведь тоже жить можно. Углеводы не только ведь в сахаре, но и в хлебе… А хлеба достаточно. Если не вспоминать удобства, так и забыть их, можно и обойтись без них. Потому не знаешь, чего просить.

Еда у нас прекрасная, даже роскошная, если взять еще американские посылки с кофе и чаем. Хлеб, сыр, масло, солонина, молоко, яблок мало, но груши есть. Кое-какие овощи есть. Мыло дают, вчера уже настоящее Sunlight. Чего же надо больше? Сахару понемножку, но его и в Америке не дают больше, – по 200 г на 2 недели. Но, знаешь, мы так отвыкли, что он так и остается нетронутым – бережем, что ли… не знаю. Меня тревожит судьба наших прежних друзей в Берлине, от них ничего, не знаю даже, живы ли. Хотелось бы послать им что-нибудь съестного. Зима будет ужасная, как обещает Эйзенхауэр458а. Хотелось бы тоже деткам русским помочь. В наших газетах иллюстрированных была статья о тысячах, десятках и сотнях тысяч несчастных русских сирот. Как бы я хотела их пригреть. О них подробно писали, – Господи, какое зверье эти поганые изверги-немцы, как они истязали ребят дошкольного возраста даже. Не все, конечно, были звери, я не сужу их всех огульно, были и приличные. Я вообще против разжигания страстей и всегда умеряю пыл и у других, ибо… если разжигать, то зло будет бесконечно родить новое зло. Как-то надо суметь поставить крест и попытаться полюбить людей за все страдания, иначе нельзя жить. Но иногда холод пробегает, как услышишь о бесчеловечности. Бессмысленная бесчеловечность из садизма… вот ее так трудно простить. А как бы хорошо было все это забыть. Как хочется уехать куда-нибудь и отдохнуть. Хотя я чувствую себя неплохо. Ах, если бы тепло и свет… и досуг… Но я знаю, что всякое положение дается нам со смыслом и надо только уметь понять его и свое назначение. Я обычно после понимаю. – Моя музыка чуточку подвигается, я все-таки протащила уроки даже и сквозь отчаянную зиму. И писать и рисовать тоже, _в_е_р_ю (!). – буду! Целую тебя, солнышко, в день твоего рождения. Твоя Оля