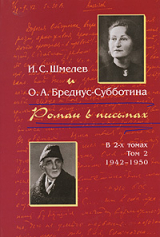

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 42 (всего у книги 61 страниц)

Не кривись, а будь послушной Олечкой и скажи, просто: «Ваня, пошли мне то-то и то-то…» – это будет мне высшей лаской от тебя. А то – «один миндалик, как символ»! Чушь. Я рассерчал. Но я тут же и поцеловал тебя, назвав – «глупая девочка…» – я от всего сердца, ведь…

Целую мою Ольгуну.

Твой Ванёк

162

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

19. XII.46

Ванёк, от тебя нет обещанного письма, и я страшно волнуюсь. Ты болен? Лучше бы не писал, что «завтра пишу тебе». Мама больна, но теперь, слава Богу, лучше, жара нет, но кажется будет прострел, а это тоже мучительно. Холодище зверский, – сегодня первый день без N. O. ветра, стало хоть возможно нагреть комнату, где сидим. С замиранием сердца, робея перед твоим судом, шлю тебе первые страницы рассказа. Я бы не так хотела, но пока, видимо, не могу еще так, как хочу. Буду работать. Вот:

Заветный образ

(рассказ старого художника)

До отъезда в «Новый Свет», устроенного мне новым «ценителями моего искусства» – участниками A. R.A724, – оставались двое суток, два томящих пустотой дня.

Верно для того, чтобы эту пустоту скоротать и заполнить, я безотчетно как-то пошел туда, с чем были связаны все лучшие годы моей жизни, – с лишком 30 лет.

То был сырой мартовский день в ветре. Снег буйно таял, лило с крыш, хлестало каплями за ворот.

Помню, как за углом, – последним, из-за домов рвануло мне навстречу бешеным напором, как препираясь с ветром, глотал я воздух… тот… свой… родимый воздух… Хлопал, надувался, рвался плакат огромный: «ВХУТЕМАС»725 – над тем, что было мне – Святыней, Храмом.

На белом мраморе ступеней талые ошлепки с сапог, с подшитых валенок, лиловыми слезами растекался карандаш с какой-то намелко изодранной и тут же разметанной бумажки. Дверь, – разлетаясь, схлапываясь, и снова разлетаясь, щедро впускала их – обшмыганных и серых… «служителей искусства», – туда, что прежде молчаливо охраняла своей зеркальной гладью.

В фойе, на месте прежней швейцарской будки стояла клетка какая-то, из тесу.

– Извиняюсь, товарищ, Вы не из Главполитпросвета? – высунулись ко мне оттуда русые кудряшки и носик пуговкой.

– Нет?.. Ужасно… так сверх-срочно, а заданий нету! – Вокруг нее теснились, шумели, чего-то получали.

Услышал дальше, пробасило:

– Это здешний… профессор бывший. —

Подумалось: в каком же это смысле «бывший»?

Конечно, я не обольщался и сознавал себя давно здесь, в этом «храме» каким-то… антикварным стулом – нелепостью среди «модной» обстановки парвеню[228].

По старому воспоминанью (средь молодых был кой-кто и из моих) еще считались с моим существованьем… передвигали «старинный стул» в пределах модной обстановки… так, чтобы на глаза поменьше попадался.

Я был в комиссиях, каких-то секциях и подотделах, но не преподавал. Стоял, как бы на очереди, чтоб быть потом снесенным на чердак… под пауков и плесень…

Обошел все мастерские, от приготовишек до… ателье выпускных. Все было пусто, нещадно дымили наскоро поставленные железки. Кишело людом только в экспонатных залах, в фойе и коридорах… Прошел сквозь них… и вышел снова в ветер. Он гнал меня теперь стремительно, подталкивая в спину.

Гудело в проводах, хлестало полотном плаката… рябило воду по серо-льдистому дну лужи.

– П-под плесень! В п-паутину! – отлично сделали американцы, – уговорили… Н-не дамся! – Кажется, я вслух сказал чего-то… прохожие глазели.

– Немного времени потратил на «прощанье»… «бывший»… да… здесь я – бывший! —

Вдруг кто-то меня тронул, робко… еле ощутимо.

– Простите, я узнала, что Вы уезжаете… извините, что я Вас беспокою… – забегая вперед, придерживая беретик, вынырнула предо мной фигурка. Кого ей? Ошиблась? Я смотрел должно быть на нее сурово.

– Тихомирова Нина, студентка из Основной… мне очень хочется спросить Вашего совета… если, конечно, это можно…

Она показала на свою папку.

– Если Вы… – порывом ветра сорвало ее фразу, – мы огибали угол. Говорить было невозможно, – ветер срывал дыханье. Я предложил зайти ко мне – невозможно же в этом вихре рассматривать рисунки.

Такой обычный в былое время спрос у меня советов, сегодня удивил меня чрезвычайно. Мнение «бывшего» профессора молодому поколенью, работавшему под знаком футуризма, кубизма… всяческого «изма»?

Девушка, видимо, робела, жалась к стенке, заметно волновалась. Она мне показалась вдруг какой-то удивительно знакомой… будто я ее часто где-то видал и раньше.

– Я не хочу Вас задерживать, профессор, – лепетала Нина. Видел как она искоса оглядывала чемоданы, ящики, всю мою предотъездную укладку.

А какое-то смутно-далекое воспоминанье настойчиво старалось пробраться в память и подсказать мне наконец… да почему же так она мне знакома? г.

И вдруг я понял… это сходство… Леонардовские лики! Я вспомнил на конкурсе одну из младших… Ее! Хотел просить ее позировать… да так и не собрался.

Во взгляде что-то, неуловимое, как тайна…

Мне стало жаль ее, запуганную моим негостеприимством и я, мгновенно прогнав суровость, сказал ей просто… что-то вроде того: «Да перестаньте же смущаться… садитесь – поговорим… И… в чем же дело? Это?» – я показал на папку.

– Да, посмотрите… и скажите честно, могу ли я…. не теперь, конечно, я когда-нибудь после, научившись… создать то, что должно быть создано прекрасно. Вы когда-то сказали мне, обходя ателье с комиссией по ремонту помещений, и увидя случайно, как я… мажу, что мне нужно много работать, но что это… стоит… что… (я не смею повторить этого), но Вы тогда так и сказали, что есть в этом моем… что-то от Вашего… – Она задохнулась, остановилась… ждала.

Передо мной лежали рисунки углем наших извечных; naturmort’oв, знакомые горшочки, вазы, акварельки пестрых платков, брокатов[229], прошедших через все решительно мастерские в различных комбинациях и видах.

Мне показалось, что Нина слегка вздохнула, – охнула, чуть-чуть привстала, – когда я взял ее большой лист конкурсной свободной темы… Я без труда узнал на нем в осеннем золоте ограду здешнего костела. Сквозь поредевший клен, на фоне голубого неба и серости каменного храма, – прекрасно изображена Мадонна… белый мрамор. Закинув скорбно голову назад, вперивши взор к кресту на храме. Так горестно-бессильно опустила, сжавши, руки. Хороши были нюансы красок, настроение, в безмолвном мраморе недвижном – движенье… сердца… Я любовался, не глядя на ошибки. Их было много… Технически тут все было ошибкой.

– Ах… это не так… очень плохо… – она вся подалась вперед, щипала пальцы, трепыхалась…

– Это не то, что я хотела… не вышло…

А я смотрел и думал: какие лица были у комиссии, принявшей конкурс при виде вот такой Мадонны? Странная идея… Я высказал ей это. Она молчала. Боролась в себе с какой-то мыслью. Потом взглянула невероятно смело, бойко даже и сказала: – Вы – все должны узнать… чтобы Вы поняли… Можно? Я ее подбодрил.

– Вот тут, – протянула она мне серую тетрадку и снова робко, умоляюще добавила – пожалуйста, прочтите! – Тут все… И Вы – единственный, к кому мне можно обратиться. Вы знаете, как у нас… в Школе… Для меня отъезд Ваш очень много значит… Нас несколько таких… без всякого руководства… Вы понимаете? – щеки ее пылали, она встала уходить и все чего-то медлила, хотела что-то еще, не находила слов как будто.

(Продолжение следует)

Отвратно пишет ручка. Ну, что мне делать? Ни пера, ни машинки. Раздражает. И холод, и теснота, а писать так хочу. Прошу очень – пришли обратно, ибо мне невероятных трудов стоит переписка с черновика. Я в этом месте сделала поправки – значит снова переписывать. Пришли, Дружок, обратно. Чувствую – ты будешь бранить. Не знаю за что – но думается так. Ты меня всегда бранишь. Обнимаю тебя, соколик.

Всего тебе доброго! Будь здоров. Целую нежно.

Оля

[На полях: ] Очень нежна к тебе… думаю так светло о тебе и ласково.

Жду скорей ответа – как ты нашел?

Ты будешь бранить м. б. за форму, а я не могу иначе – Рассказ будет целиком от Нины, а это как бы «введение».

P. S. Мне необходимо было дать обстановку, в которой заглыхала Нина, этим кратким введением – рассказом художника, я избавляю читателя от описаний обстановки. Этой «главой» кончается почти что роль художника. Все главное от Нины. Не очень бранишься?

163

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

27. XII.46

Ванечек, спасибо тебе, родной мой, за посылки – 5 шт.!! Прямо от «Деда Мороза» к Р. X.! Но какой же этот теплый и горячий даже «Мороз»! Спасибо, Ванёк! А сегодня я тебе послала «елочку». Зажги свечки и вспомни Олю. А вот тебе продолжение, но не помню, где остановилась. Кажется, словами: «…не находила слов как будто»?

– Желаю Вам всего, всего хорошего… Если бы знать, как все будет в жизни!..Счастливого пути… И много, много успеха… там…

Я дал ей руку и пожелал ей также всяких благ в ее грядущей жизни.

– А… как же я узнаю?..

Наконец выговорила она томившееся, видимо, на сердце.

– Что?.. Ах, Вашу тетрадку! Я посмотрю еще и… почитаю…

– И, знаете… – перебила она меня, оживившись… – если… прилично, если Вы найдете, что я способна для того, к чему… о чем тут все написано… – ткнула она пальчиком в тетрадку, – то Вы просто на последней страничке напишите одно только слово, «да», – и если нет, то – «нет». И я пойму и буду знать… Хорошо? Можно?

– Отлично. В квартире останутся мои родные, я распоряжусь, чтобы Вам выдали все Ваше, когда Вы сюда зайдете.

Она смущенно улыбалась, чуть уловимо…_т_а_й_н_о_й… леонардовских полотен. С этой улыбкой она и вышла. Мне стало интересно, что хочет мне она поведать, – эта новая «Мадонна Лиза» XX столетия, и я открыл тетрадку.

«Долго думала я, как объяснить мне Вам себя и вот решила, что должна рассказать все с самого начала. Только тогда все будет Вам понятно.

Еще с самого детства, как только себя запомню, – всегда я была занята каким-нибудь видом „рисованья“, от каракулек карандашами, до водяных красок, и, как мне передавали, – еще чуть лепечущим ребенком карабкалась к отцу с обычной просьбой: „папа, кукоку маиньку писа…“ и мы „писали“ и куколок маленьких, и цветы, и животных, и все то, о чем рассказывали сказки.

Помню, как горько плакала я, когда не удалась мне роза, – было мне должно быть тогда лет 6, и отец утешал меня, что можно изобразить дикую розочку – шиповник: пять лепесточков и желтое сердечко венчиком. Я успокоилась, но затаила в себе… добиться же и подлинной, прекрасной розы. И казалась она мне тогда пределом всех моих мечтаний.

Светло и радостно, как лучезарный сон, проходило мое детство. Пасмурная ли осень, суровая ли зима, – все несло свою, особенную прелесть, все было мило в нашем ласковом уюте.

А уж весной-то… бывало, мы с братишкой захлебывались от восторга, услышав первые, грохочущие по мостовой, колеса. И какую радость несли нам сборы на лето в деревню к деду! В долгожданный день отъезда, с утра уже, мы малыши стояли у решетки сада и… звонко кричали вслед мчавшимся лихачам, зазывая их везти нас поскорей на пристань. Какая радость была плыть по Волге… кормить с родителями звонко-крикливых чаек, сбегать на пристанях, чтоб наспех купить то ягод, то каких-то особенных, – казалось, – колобушек. Тормошиться, спешить – „не опоздать бы“… Гудки парохода, уборка сходней и… снова плыть в чудесном, радостном… до новых мест, к новому счастью…

Потом мы ехали на тройке от К. до деревни, верст 5 лугами и лесом. Как пахло хорошо: и дегтем, и лошадьми и кожей от коляски. Уткнешься носом и… захлебнешься этим радостным и _н_о_в_ы_м.

Зеленью пахло, цветами, лесом… Едешь-едешь…

Издалека уже виднелась колокольня сельской церкви. Не сиделось… Как дождаться?!

На бубенцы сбегались толпой деревенские мальчишки закрыть поскорей воротца, чтобы тут же и распахнуть их перед тройкой и получить за то свою награду.

Мы узнаем их всех, неистово кричим, швыряем леденцы и пряники. Хочется выпрыгнуть и подбежать скорее к дому. Подкатывали лихо – разом осаживая тройку. И бубенцы, и смех, и крик мальчишек, прицепившихся сзади на рессорах, и лай дворняжки „Соловейки“, – все сливалось в едином гуле. И долго еще бывало поют в ногах от езды „мурашки“, а голоса кажутся глухими после бубенцов и криков.

Поцелуи, ахи, охи, удивленья: „как выросли-то, – не узнаешь!“ Открыты окна, двери, вносят чемоданы, из кухни тянет чем-то вкусным, сдобным, медом… Все разом спрашивают, рассказывают, смеются, и снова целуют и обнимают друг друга.

За чаем мне не терпится, бывало… давно [грейтится}… „Бабушка, а клушка будет?“ – „Есть, есть, двенадцать только что вылупились из яичка“. И, казалось, не дождаться заветного „завтра“, когда сразу все можно обежать и все увидеть!

Тихая ночь в деревне, ни шумочка… Не сразу и заснется в такой тиши с дороги, на новом месте… И во сне-то все, едешь-едешь…

Все это бывало ежегодно, а казалось, – будто бы вечно… – до того страшного, что пришло вдруг и все перевернуло…

Мне было неполных 10 лет, когда заболел отец. Никто не мог сперва определить его болезни, а после нас отделили, искололи прививками руки и даже ноги. В доме появилась сестра и вместе с мамой неотлучно была у больного.

Мы – дети, ничего не знали, что это все означало в каждый вечер, и каждое утро громко кричали через все комнаты свой привет отцу.

Однажды, когда кухарка Таня давала деньги соседке за купленного петуха, я услыхала, как та сказала: „Нет, нет, потом отдашь, зараза у вас…“ и швырнула петуха через забор со связанными крыльями и лапками. И мы узнали, что у отца оспа. Помню, как приходил священник и причастил его, и в тот же день приехал из Москвы специалист-доктор. И вдруг меня пронзило беспокойство, предчувствие чего-то… тоска и ужас. Стало страшно…

Я бросилась в кухне на колени и перед образом кричала, как в исступленьи: „Бог, Боженька, милый Боженька. Ты должен спасти нам папочку!“ Я билась об пол, кричала, плакала, молилась… Выскочила сестра и замахалась: „Да уймите же ребенка. Ему там все слышно!..“

Кухарка толкла в ступке миндаль на молоко, – (только его еще мог принимать тяжело больной отец), – а братишка ел жмыхи, так… ручонкой прямо… Все помню… Вот сестра вошла еще раз и что-то пытается кивком головы объяснить кухарке… Я не понимаю, но вся в нее впиваюсь, стараюсь разгадать и замираю от какого-то предчувствия страха… А она… берет меня за плечи и, отводя в сторону, к печке, дует, шипит серым теплом в ухо: „Твой папа умер“. Эти три слова. Я их и сегодня слышу».

[На полях: ] Ванёк, если празднуешь Новый год, – то шлю от всей души тебе добрые пожелания. Будь здоров.

Целую, Ванёк, тебя и еще, и еще благодарю за роскошные дары! Заголовок «Чаши» я бы дала иначе: «Onuiputtelijke Kelk»726. Спроси M-lle de Haas.

Целую и жду писем. Оля

Пришли обратно – у меня нет копии.

[Приписка на конверте: ] Очень волнуюсь отчего нет писем. И делаю вывод, что мой рассказ негоден.

164

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

5.1.47–6.I

23 дек. – 24 дек. 47

Дорогая моя Олюша, голубка, да пребудет Господь с тобой!.. С праздником Рождества Христова поздравляю тебя всем сердцем. Милая гуля, будь здоровенькая и бодрая, не томи себя сомнениями, волю собери и не отступай, работай с верой, не падай духом! Всего добьешься. Говорю твердо, верю в тебя. Знаю я хорошо сомнения, до сих лет. Перебори их. Искусство – всегда испытания, всегда сомнения: не сомневаются и не страшатся его (искусства!) лишь бездарные. О твоем «Заветном образе» напишу тебе, когда все узнаю. О частностях не могу в письме, – надо уйму писем, – только в личной беседе можно. _П_и_ш_и! и – не оглядывайся, а – вглядывайся. По 2-м отрывкам ничего нельзя сказать, иначе шарлатан буду. А я к тебе сознательно и уважительно подхожу, – всерьез.

Отрывки пошлю на днях, особо.

Болею, все то же, зуд…

_Z_o_n_a_ ли… – Бог ее знает. Стягивает (как и при тебе) над бровью и боровинку носа, к уголку правого (моего) глаза. И – зудит (терпимо). Ночью не слышу. Как бы омертвение покровов. Целую тебя за желание помочь в болях моих. Пришлешь от гомеопата средство – точно выполню.

Я устал. Не выхожу. Только по необходимо важному. Морозы. У меня сравнительно тепло. Работаю, снова переписываю «Пути». Из 135 стр. прежнего выжал, со вставками 75 страниц! Ку-да ярче, живей. А совершенное лишь у Господа. Ты ничего не пишешь, как провела западные праздники. Что с тобой? Почему плакала 1-го?727 Больна мне. Скажи, приникни… – хочу радостной тебя.

И. А. не кори, все с недостатками728. Да ты и ни при чем, виноват я. Я послал тебе весь труд его, дня 3 тому729.

Навещал Виген с женкой и ее сестрой730. Хочет угостить оперой. Юля – заботлива. Сегодня была Ксения Львовна, принесла цветы и гостинчика, трогательна. Получил приветы из Мюнхена: да, все новые читатели… слава Богу. Значит, мое что-то _д_е_л_а_е_т_ в сердцах. _В_и_ж_у_ все больше. И это дает упор, хотя в работе я всегда был упорен. Теперь – еще строже к себе. Художница из Холливуда731 – писал тебе – удивительно умно и сердечно высказалась732, и я вспоминаю твое первое письмо.

Милая гулечка, возьми себя в крепкие руки. Почему не пишешь о сердце, о здоровье? Прошу, скажи.

Писал: венгерка и фуфаечка чудесны, как раз! Нарядный я. Обо мне голландском – только когда будет повод. За-чем посылаешь деньги издательству? Не посылай, я сочтусь, мне зачтут в авторские экземпляры. И не утомляй себя хлопотами обо мне, – все придет в свой срок.

Почему плакала? У тебя нет оснований говорить, что твое начало мне не по душе. Могу судить лишь о целом. И говорю: п_и-ш-и!

Я переписываю «Пути» с охотой. В Мюнхене предлагают издать 2 ч. «Лета» по-русски, но я отклоняю: м. б. здесь на днях вырешится.

Ольгуночка, помолись за меня и за себя!.. Я хочу _т_в_о_е_й_ молитвы. О, как хочу, чтобы ты была радостная, девонька милая! Не спрашивай издателя о «Путях». Не надо, я _н_е_ хочу навязывать… – пусть – _с_а_м_о, как всегда было.

И – будет. Рано ли, поздно ли, если стоит того. Никогда себя не обольщаю. Нет. Две книги послал – м. б. эти переводы тебя удовлетворят.

Ну, дай д-ру Klinkenbergh’y: _д_л_я_ постижения нашего русского _г_о_р_я. Если дойдет до его сердца (и ума, а он, конечно, и умен) хорошо: он влиятелен, и поделится воспринятым со многими. Это не для меня, повторяю, а для – постижения русской казни, мученичества. На «Козлиху» плюнь. Я узнал, что – д-мо, не перевод. Предоставь полную свободу выбора и суждения о моем – А. Схот. _Д_о_й_д_е_т_ до нутра – будет переводить. Но знай: я очень ценю твою заботу, и счастлив, что ты – _т_а_к_а_я_ как я тебя узнал, – любишь _м_о_е, и _п_о_н_и_м_а_е_ш_ь_ предельно-чутко. Исследование И. А. – редкостное. Ум, точность, _ч_у-т_ь_е. Он понимает Искусство. Да. Бунина очень верно дал. Бунинская «Лика» – (II ч. «Жизни Арсеньева»733) – _п_р_о_в_а_л. Только что [прочел] – и поразился, как же его _н_а_д_о_ судить!

А на И. А. не серчай. Слабости человеческие… Да-а… что поделаешь.

Гулечка, прости, я устал… о-чень устал твой Ваня. Вот и в церковь не иду, не могу… полулежу… Но вечером (сейчас 6 ч.) – попишу…

Целую тебя и благословляю. Не унывай: стыдись глупая… все имеешь, все умеешь… – делай!

Я тебе послал цветочек.

Приняли заказ (2 или 3-го). Сам съездил.

Вспоминай обо мне. Я – всегда. Только эти дни сетовал: совсем о себе не пишешь… _г_д_е-то – вне. Помни: не унывай. Передай маме: целую ей руки и – с Рождеством Христовым! И Сережу.

Да будет новое Новолетие – благостным, благотворным для тебя. Только бы ты была здорова! Напиши – и не забывай. Я очень тоскую. И – покоряюсь горестной судьбе. Да, вот и склон. Но творческая сила, слава Богу, не иссякла. А это уже – много.

Целую.

Твой Ванёк – верный. А маленькие по 1 кг посылки потому, что можно почтой лишь до 2 кг. Но в 2 кг почему-то 500 фр., а по 1 кг 70–80–90. Черт знает! Как появятся финики и апельсины [1 сл. нрзб.] – пошлю! Ты финикоешка. Ты – апельсинная. И конфеты пришлю.

165

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

12.1.47

III. Продолжение «Заветного образа»

Не помню, что было дальше… Говорили, что я рванулась с воплем к маме, нашла ее и все открыла ей… Она не знала, – ее удалили, сказав, что у больного обморок тяжелый… И тут – все кончилось, что было прежде… и началось ужасное, томящее… Началось – горе.

Не могу и сейчас вспоминать всех подробностей страшного того вечера… грубых гробовщиков, вломившихся к вам ночью в дом «снять мерку» и даже закуривших… ни всех последующих приготовлений и событий.

Нас взяла к себе хозяйка дома. Как-то утешала, что-то говорила… а потом… позвали «посмотреть на папу и проститься». Он лежал убранный на столе в зале, где все было завешено белым… Я вошла и увидала сразу его всего… До жилок на руке… и бросилась к этой ручке, никто не мог удержать меня (боялись передачи) и я порывисто прижалась к ней губами, не понимая, не сознавая ничего… видя перед собой только ЕГО, любимого папу… Мертвящий холод прошел от той руки до самого сердца, и с этим холодом вошло в меня, впервые в жизни, все полное сознание беспощадной, неумолимой смерти…

Я отскочила от стола и громко и бессмысленно твердила все одно и то же: «Нет, не хочу, не надо, не надо, не надо…», и не могла заплакать. Какое-то проходило время, служились панихиды… Запаивали гроб… Шипели оловом; резко и дико стучали по цинку молотком заклепщики; Потом перевозили гроб в другой город… хоронили… И говорили все, то: «тело», то «покойный»…

Папы не было больше; – и сознание этой утраты захватило все мое существо… сцепило… сдавило его и не выпускало из своей власти.

Я утратила всякое восприятие, всякое осязание жизни, как будто бы смерть очертила вокруг меня свой заколдованный круг… загородила от меня жизнь и все, что в жизни…

Когда мы возвратились из похоронной поездки снова в квартиру, – дезинфекция была закончена, но каждый угол пахнул ею и напоминал все о том же…

Никто не занимался нами. Мать была уничтожена, убита… Когда она уезжала в город по делам и хлопотам, – мы оставались с Таней, большей частью в кухне, где томилась вся деревенская родня кухарки. В отличие от прежней Парасковьюшки, Таня нам была совсем чужая… как и этот город, в который мы переселились только за 1/2 года до кончины папы. На кухне же я услыхала однажды рассуждение: «За самой-то таперича глядеть да и глядеть надабна, – намедни так заумерла, аж я испужалася…»

«Заумерла»?.. Я не слыхала раньше такого слова, но чуяла в нем все то же страшное… неумолимое – смерть…

С тех пор я непрестанно трепетала, боясь пробыть минутку вне близости мамы. Когда мне удавалось, я убегала за ней тихонько в незнакомый город, прячась за дома и будки… Не спала ночи, прислушиваясь к ее дыханью; замирала, слушая рассказы Тани о «напрасной смерти» купца, «окарачившагося в бане», мучая себя воображением и страхом…

Когда пришла весна, – мы, как и прежде, – только без НЕГО, – поехали к деду.

На палубе белого большого парохода стояли молча… Наверное и тогда летели так же крикливой стайкой чайки… не помню… мы их не кормили…

О НЕМ не говорили, но каждый конечно думал…

Вместо тройки, за нами выслали одну лошадку, за ямщика же везла – баба. Убого.

Шла мобилизация, – всех угнали; но все это так совпало, что казалось будто и не могло быть иначе, после того, как с НИМ ушла вся радость. Останавливались в дороге кормить лошадь и сидели в чайной, где был кто-то нашей вознице кумом.

Сидели долго… пока выотдыхается кобылка.

Прежде останавливались в новом доме, в особой «чистой горнице», на полчасочка… Лошадей просто перепрягали.

В чайной нас отвели к окошкам, в уголок… А «горницы чистой» не оказалось. Кругом шумели мужики, курили, плевали на пол. Только чайники пузатые в розанах и с крышечками на медной цепочке были точь-в-точь, как там, в красивом доме… и от этого было тоже больно… От прочих гостей нас отличили, и чай принесла сама хозяйка: рыжеватая, в засаленном фартуке на большом крутом животе, бледная, в желтых пятнах на щеках и под глазами. Она долго стояла и рассматривала нас поочередно… Гладила по головкам, видимо заговорить хотела… А я вся сжалась, в ожидании ставших обычными – «сироток».

– Ай папушничок-от не ндравитца? – обратилась она к братишке. —

– Ишь ты, какой хорошой, бо-олыной… хозяин будешь… мамоньке в подмогу… – кинула она взгляд на маму. —

– Ись-пить надыть… Неча делать… Бона какие молодыи да ладный… у нас вона в прошедчем году на масленой Коську-Кудряша из пролуби выташшили… ка-ак молодуха-те убивалась… страсти… А чаво поделать-ту? Повыла-повыла, скоронила, да и за роботу взяласа… А таперича, вона, отбою от мужичья нету. Складная баба, чево и говорить… Сама и пашет, и боронит, и огороды городит… Ста-атная, румяная… Ну… а до Вас далеко… Эдакие красотки не кажный день урождаютца… Не во вдовах засиживатца эким-те…

Всю меня пронзили эти слова хозяйки, заколотилось сердце, задурманило голову, слабостью и дрожью пробежало в ногах.

А мама… смотрела без жизни перед собой… Куда-то в воздух… Слышала ли она ее? Или нет? Хозяйка заговорила с возницей, бесцеремонно выпытывая у нее все подробности о нас, – приговаривая, покачивая головой и ахая… Она как муха от меду, не могла, казалось, никогда отлипнуть… и все стояла… и стояла…

Мне хотелось оттолкнуть эту бабу, выскочить в окошко, или закричать неистово… на целый мир: «Да замолчи же, наконец! Не терзай маму!»… И только сказалось робко и тихонько: «Мамочка, когда же мы наконец, поедем?»

Снова ехали мы через поля, леса, луга… овражками… пригорками… где прежде, бывало, останавливались «поразмять ножки» – и насбирать цветов: огромных ромашек, колокольчиков, клейких липок красненьких, кашки… всего, что цвело буйным цветом, манило, радовало… звало… а то, бывало… «гриб! гриб!» – кинешься… и сорвешь поганку.

«Рано ешшо грибам-те» – скажет кучер – «а ети шваркни об березу головой… дай, дескать, мне гриб _б_о_р_о_в_о_й!»

Швыряли поганку, радовались кукушке, – отсчитывав ли годы… шумели, ехали в смехе дальше…

И в _т_у_ поездку, конечно, были и цветы наверное, и поганки, и солнце… была у кого-нибудь и радость… была жизнь… Но я не видела этой жизни.

К ночи только, в прозрачных июньских потемках въехали мы в село. Подобралась кобылка шажком к навесу. В тихом воздухе было слышно, как кто-то в доме крикнул:| «никак приехамши?!» От долгого сиденья бегали в ногах мурашки… и ныло сердце… Плакать будут?.. Спрашивать?.. Надрывать душу…

Дед крепкий, сильный молча обнял маму, нас… и стал возиться с лошадью…

Бабушка… маленькая, худенькая… обхватив маму, без звучно тряслась у нее на груди. Не было проронено ни слова… За ужином дед подробно рассказывал о том, как трудно было найти лошадь, о полевых работах, о новостях села, соседей… Никаких вопросов о нашей жизни… Только о дороге… не устали ли? Как ребятки?

Боялись коснуться главного… И в том, что бережно что-то обходили, – была тоже мука.

Спать пошли в ту же комнату со светлыми обоями в ромашках – белых и лиловых.

Все то же… Та же в углу старинная Казанская в кованого серебра ризе, с лампадкой в херувимах… Только не хотела я и не могла молиться… Сил не было подумать об этом новом… тягостном… «за упокой».

Крестилась на сон бездумно, без молитвы, в тоске со сжатым сердцем…

О раму одного из окон билось какое-то большое насекомое, тукалось в потолок потом, и долго снова по окошкам. И делалось от того тоже тошно, – будто и мне самой не было исхода.

Ни петухи на селе, ни соловей в лугу за бочагами – ничто не радовало, не проникало в душу… Все это – такое когда-то близкое, любимое… жило… существовало где-то, но оставалось от меня далёко, не проникало через кольцо, заковавшего меня «круга».

В комнате было тихо… так, как бывает, когда не спят, но хотят казаться спящим. И я знала, что не спит и мама…

Чтобы лучше слышать что там… в большой кровати, я поднялась с подушек и, свесив голову через край постели, впивалась слухом в тишину ночи, боясь пошевелиться занемевшим телом.

И ни единый затаенный вздох оттуда не пропустила я в ту долгую, мучительную ночь…

Здесь, где не было ни доктора, ни даже той… роковой сестры, казалось мне, что только я одна знаю и несу заботу и страх о мамином здоровье.

Бабушке сказать? Но надо было бы тогда всего коснуться… и снова все всплывало болью и не было сил на то, чтобы высказать…

Шло лето, – но не хотелось видеть ни солнца, ни полей, ни первой землянички… Были, верно, и цыплятки, – мне их тогда не надо было… Ненужным казался радостный и шумный приезд родных из Питера. Все было мне тогда и больно, и лишне, и неинтересно… Все разговоры были скучны.

Только тогда, как принимались бабы пространно и подробно рассказывать о смерти или болезни кого-нибудь в округе, – хотелось точно все узнать… Хотелось мне узнать, как это бывает, когда уходит из человека жизнь…

В то лето повесилась в сарае на вожжах одна кликуша, молодая баба… А муж ее (бывший официант какого-то московского ресторана), стоя на дворе у нас раскачивался с визгливым воем, и, хлопая себя по ляжкам, рассказывал без конца про жену, все повторяя одно и то же… И рассказ его, и удавленница (которой «и на кладбище теперь не будет места, – как падаль где-нибудь зароют» – говорили старухи), и сам он с трясущейся серьгой в одном ухе – все мне казалось чем-то необычайным, сверхнесчастным… и… очень жутким.

И несмотря на это, рассказ об удавленнице притягивал все мое внимание.

– Но почему она умерла? Как? – спрашивала я каждого, кто слушал эти рассказы.

– Ну, удавимшись, значит, – ясное дело! – поясняли мне женщины.

– Ну да… но что же тогда бывает? – хотелось мне знать.

– Чему бывать-ту? Сунумши, значит, башку в петлю, да и… тово… Нечистый, значит, попутал… таперича ей – каюк…

– Да, нет, я не о том… – я не могла им объяснить, что мне хотелось знать о непосредственной причине смерти… И еще… о том последнем миге, с которым перестает быть человек и начинается… «тело»…

– Ну, как ты не поймешь, Аннушка, вот она в петлю…

– Ну, знамо-дело надеть ее, петлю-ту затянуть… чтобы…

– Да не про то я… – ну, затянулась петля, а что с человеком? Она задохнулась? Да? Но как она перестала жить?..

– Да отвяжися ты от меня… я те в петлях не бывамши, почем я знаю…

Не было ответа на мои думы и в домашнем лечебнике, который я изучала, но понимала только наполовину.

Я не могла бы точно определить, чего я больше всего боялась для моей мамы… Но я была уверена, что страшно смерть неумолимо и неизбежно стоит за нами, готовая всякий час отнять у нас и мать. И что никто и ничто не в силах будет нам помочь, как и тогда – никто не спас отца.

Сначала, вспоминая его болезнь, я по утрам незаметно касалась губами маминого лба – нет ли жара, – но, прочитав лечебник и убедившись, что множество болезней протекает и без жара, – не находила себе ни на минутку успокоенья, я то и дело справлялась у нее робко, еле сдерживая, волненье (чтобы не встревожить): «Мамочка, как ты себя чувствуешь?» Никуда не отлучалась, выдумывая всевозможные предлоги, чтобы остаться в ее близи.