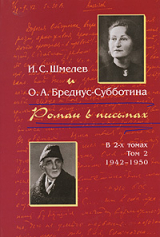

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 61 страниц)

Был на своей квартире. Чудеса! Уже навесили рамы и выправили и поставили запоры-замки к ним. Сегодня вечером будут вставлять стекла, сам видел их кипы в сенях: уже вставляют, где дети. Дал консьержке на резвость. Вот с механизмом жалюзи, довольно сложным, и с самими – новыми, конечно, – жалюзи будут тянуть, но и то слава Богу, можно жить. А пока я на даче, – сегодня солнце и особенная свежесть, цветут розы, прилагаю лепесток – не целую, ибо м. б. на здешней почте не пропустят, тут барышни любопы-тная, – шельма: 10-го, так и не заклеила при мне письма к тебе, а надеялась почитать «заграничное», думая, верно, что по-ихнему, а на-ка, почитай филькину грамоту! – 11-го начал, а 13 кончил 4-й рассказ для II ч. «Лета Господня» – «Серебряный сундучок» – мощи св. вмч. Пантелеймона. В субботу были инженеры Пастаки, ходил их прогулять и первым нашел белый гриб. Ел впервые за 10 лет – грибы жареные! Ем яблоки и помидоры, сырые. Есть аппетит. Многие в Париже нашли, что «очень поправился». Весь – в воздухе. Олька, я за этот месяц – а в сущности в 12–15 дней написал четыре рассказа – 50 страниц! Осталось еще, кажется, три, и «Лето Господне» будет закончено. Рвусь на «Пути Небесные», целюсь вот как, как на… тебя. Ты чувствуешь, как во мне бунтует? А? Годы… Милка… да, «куда на склоне»… а для писания, кажется, весь в форме, и могу кипеть… не знаю, как – в другом-прочем… Но тебя обнял бы горячо, если бы получил на то дозволение. Даже и без оного.

Очень дышал тобой, читая вчера твое письмо. Ольгунка, я только здесь увидал – после Капбретона, тому лет 10! – какое небо по вечерам, какая и голубизна, и синь, вперемежку, и какое жидкое золото и оранж, и перламутр в облаках, и какие сами облака… и заливы сини и золотые берега, и еще краски – невероятные! Понимаю твои восторги. Липы начали убираться в осеннюю золотистую прозрачность. Обнимаю тебя, моя милая, слабенькая Ольгуночка. Твой Ваня

16. IX.43 2 ч. дня

Вчера не успел послать. Сегодня не поехал в Париж, – вчера в 7 вечера снова бомбили Париж, мы отсюда видели, как Д.-С.-А. била по налетчикам, и на наших глазах загорелся хищник, пламя было видно минуты две. Сегодня утром узнали – опять наш квартал, и, говорит парижское радио, сильней, чем 3-го сент. М. б. завтра съезжу узнать о квартире, – вчера должны были вставить стекла. У нас нет радио, и приходится довольствоваться устным, т. к. мои газеты приходят на парижскую квартиру. Сейчас Юля поехала по делам, а я утром, на солнышке, пропалывал морковку. Валятся яблоки, – вот веселая бомбежка, даже и по ночам – по крыше! Это – благодать с неба падает, – яблоки зрелые, сладкие, – «святая радость».

Вот еще, слушай. Следовало бы тебе проверить, не связаны ли почечные припадки у тебя с давлением – ив кровеносных сосудах и – атмосферным. Пришло мне в голову. Известно, что при падении барометра, с подъемом на высоты или в связи с непогодой, у большинства – говорю о горной высоте – бывают шумы в голове, разлаживается работа сердца, бывают – при сильной высоте – и кровотечения из носа, из «ослабленных пунктов» в тканях, – ранения! – даже из ушей. Это тебе известно. Не совпадают ли твои почечные припадки с понижениями барометра? с увеличением кровяного давления? Припомни-ка… в какие времена года чаще всего наблюдалось недомогание. Мне помнится – весной и осенью, в февральские непогоды… Но важно _з_н_а_т_ь, какое давление было в сосудах – перед припадком и после – и во время его. Тогда многое уясняется. Смотри: в сильно ненастные полосы – раны – и оперативного характера, их места, – дают себя знать. Бывает даже, что у военных инвалидов «открываются» раны: и в прямом смысле, и в косвенном: боли, колотье, «ожоги». Проверь на себе. Мне больно было читать твое письмо – о болях в груди, в боку, в руке… Мой, раненый еще в детстве, указательный палец правой руки – оторвало захлопнутой дверью часть фаланги и ногтя, я писал тебе как-то, – всегда, несчастный, мерзнет зимой – первым, раньше и на нем отзывалась непогода, – а сегодня утром, когда очищал яблоко, шельма-оса ужалила как раз «бедного Макарку», вспухло, и сейчас – 2 ч. – больно еще. Но это м. б. она сочла полезным, из почтения ко мне, полечить меня… кажется, ее яд действует благотворно при каких-то недугах, в малой, конечно, дозе. Я знаю, как раз, в деревне – где «Росстани»! – лошадь повалила плетень и забралась на пасеку, к сочной травке… – и задом, что ли, повалила «дуплянку». Весь рой ее облепил, она каталась по траве и валяла еще дуплянки… и… – к вечеру околела. Ос у нас – сила, но, в общем, мирная, только сосут фрукты. У меня прогрызли бумагу на баночке и ввалились туда роем – на состряпанный еще в Париже _м_о_й_ яблочный мармелад. Понятно, – «алэ-ву-з’ан, силь-ву-плэ!»[105] Вдвое закрыл, и, поскорей, в себя спрятал. Не тянет в Париж… – _ч_т_о_ и _н_а_ _ч_т_о_ смотреть?! После нескольких дней дождей – вчера и особенно сегодня здесь ослепительное солнце, тишь, яснь… но где же вы, милые синицы, где посвист ваш осенне-грустный? Какие росы! И как давно, с Капбретона, в 33 г., я не видал ни неба, ни земли вольной! Выгнало из Парижа – и – вот, налюбовывайся! «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло!» – От племянника нет известий с конца апреля! Не понимаю… где он, что с ним. – Ивик, кажется, где-то на работах, его жена у родителей. А точно не вем, нет писем. – Твои нежные цветочки, – и как нежно пахнут! – я поцеловал, – на них будто написано твое сердце. Целую глазки, их углядевшие, ручки, пославшие… Мои цветочки – сиротки – как их немного! – отданы на полный пансион Меркулову. Не везет мне с «оранжами»! Я писал тебе о моей «идэ фикс» о них… ну, _н_е_ везет – и на! Так, должно быть никогда и не выхожу ни до цвета, ни до плодика. Лучший экземпляр погиб при бомбардировке – и глупо же! Угораздило меня оставить их на карнизе окна! Чудом уцелел один лимончик, и твоя кровянолистая бегония, потеряв 6 листьев и сохранив бутончик 7-го! Ведь под прямым ударом циклона торчали, дурачки, за окном! И в каком же жалком виде нашел я их утром! как их не стерло в порошок?! не сбило жалюзи? Но лучший экземпляр, – как любовался я! – должно быть слетел вниз, и его затоптали, понятно, засыпал щебень. Да что тут… – _ч_т_о_ и _к_о_г_о_ теряют! – а тут… – пылинка. Страшно рад за твою бегонию. Ж_и_в_е_т..! моя Ольгунка – _ж_и_в_е_т, и будет жить! Ты здесь со мной, и в душе, и на карточке. И мои дорогие – со мной. Расцветшие розы обмокли, их забило, и я выдрал один лепесток из развертывающегося бутона – и посылаю тебе с поцелуем. Я его грел у губ. Хоть и горячий он, от буйного солнца. Совсем юный, душистый. Как бы ты сочно хрупкала яблочки!

Миленькая, не утруждай себя, вылежись. Наблюдай за собой. Твой хирург тобой залюбовался, чувствую. Да и как не…..? Для них наше, многое – «нечто экзотическое», а ты… – за-экзотическая. Что ж ты мне… «для тебя писала»! – а не попало мне… – эххххх! У тебя – большое сердце… ты можешь творить. Вот, твой посажёный отец – а мой добрый друг – Иван Александрович… – ведь как тонко может «внять» произведению искусства! и говорит умно и – _в_е_р_н_о… – а творить не может. Знаю. По его одной – двум «сказочкам» – притчам, мне когда-то посланным307, чтобы напечатать в газете, под псевдонимом… – ч_т_о-то его сдерживало «показаться». Я не дерзнул их провести… как-то опасался… – _п_р_а_в_д_ы_ _е_м_у_ не сказал308: знал – ко-нец дружбе и – враг по гроб! Ну, представь, если бы… ну, медведь надел «пачки» балерины… и – на пуантах! И-менно. Не только «вытянуто из себя», вымучено, но… и явное «несварение»… – «притча» так и прет, «учебушка» для читателя. Это удел литераторов головных, пусть и страстных, но идейно страстных, логиков тонких подчас, очень – уж слишком! – нагруженных «ученостью». Вот, например Герцен, Чернышевский. Понимали, что искусство куда могучей «статей» и речей… и написали по роману. Но даже самые заглавия-то их выдали с головой: у Герцена – «Некуда»…309 – вот уж поистине «дальше некуда», а у Чернышевского – «Что делать?»310 – взять и – в печку! Читать их – смотреть балерину-медведя, – и глупо, и живот надорвешь. Все это пишу, чтобы еще раз сказать тебе – «валяй!» – как отец – в рассказе «Живая вода», – его любимое словечко. Ивану Александровичу не мог сказать правды, – к чему бы это повело? все равно, из него _н_и_ч_е_г_о_ путного выйти – для произведения искусства не могло бы, при всей его мыслительной силе, яркости, поразительной одаренности… а лишь уколет, и – дружба врозь, хоть и умница он великая. Но тут – «заскок» его, обидцы даже не может простить. А тебе сказал, потому что ценю тебя – незаурядную для искусства, не убоялся и что может быть тебе чуть больно, ибо важней заставить тебя – _б_ы_т_ь. Как матери тоже больно рожать, а… зато и – радость же! Ну, когда же ты мне-то хоть поверишь? Для тебя вон и мнение хирурга, «у которого… брат писатель» – мнение! Разве тебе оно нужно, после моего? Не будь ты – _т_ы… стал бы я тебе в сотый раз писать об этом?! Да будь ты расхерувим, рас-Клеопатра и рас-Венера… и утони я в тебе до отупения… – уж поверь – не стал бы петь хвалу пустому месту! С_т_ы_д_н_о… как стыдно каждому, неверу даже, – перед святым совершать грязное. Ну, больше я к сему, клянусь, ни за что не вернусь. Так и знай. Мне, просто, _н_е_к_о_г_д_а_ пестовать и агукать… – как вот ребеночка забавляют и утишают, когда разревется. Что это за танцованье, перед такой «дитей»! У меня, наконец, и терпенье лопнуло. А я все долблю… потому что мне жаль «алмаза», из которого можно сделать хотя бы бриллиантик.

Ну, голубка Олюночка, нежно целую тебя, крещу – во здравие! – и прошу помнить: не утомлять себя, вылеживаться, обратить внимание на «давление крови»… и – верить моей оценке, строго относиться к дару, и, «горя», _н_е_ _с_п_е_ш_и_т_ь, а вдумываться, ра-бо-тать и работать, не страшась, не думая, что… ах, что-то скажут, будут критиковать… – нет, пиши, как дышишь, беззаботно.

Твой Ваня

Не забывай писать: твои письма – свет мне, и сладость. Такая горькая жизнь… но я не поддаюсь, ухожу в работу, в думы о тебе, в – дары Господни… и на земле, и в небе. Твой В.

60

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

3. Х.43

Милый Ванюшечка! Все это время непрестанно думаю о тебе, живя всем тем, что заполняет, конечно, тебя в эти сентябрьские дни, и порывалась сколько раз писать тебе, но вот до сегодня не собралась. Простужена я чуть-чуть, но главное то… Валю хоронили. Меня эта смерть, эта утрата очень выбила из душевного равновесия. Правда, с половины сентября ежедневно ждали ее конца, и самый уход ее из жизни не придавил меня так, как самое знание неизбежности такой именно развязки. Смерть для Вали была избавлением от нечеловеческих страданий: вся спина ее была сплошная язва раковая, по телу масса очагов того же свойства. Боли были адские, да еще и легкие стали плохо работать в связи с слабостью сердца. Я не видела ее с 24-го июля, и была поражена ее видом в гробу. Но ее милое, обаятельное выражение, которым она приковывала к себе каждого, осталось в лице и после кончины. Где-то вокруг рта, что-то вроде улыбки. Скончалась она во время отходной, окруженная сестрами, ее матушкой и П[устошкиным], в 5 ч. утра. Последние слова: «как я устала», но это был шепот, чуть внятный, – она не говорила уже недели. Сама закрыла плотно глаза и так тихо ушла, что в первый момент никто не знал, заснула она или ушла навсегда. Оля, сестра ее, заболела сама (диарея с кровью), но молодцом, матушка – истинная христианка. Превосходно держались. Она (матушка) только сказала: «Бог дал, – Бог и взял…» Мучительно было прощание, тут бедная не выдержала, села-упала на стул и горько заплакала. Плакали, впрочем, все, вся церковь, набитая битком… Гроб утопал в венках и цветах, голландцы высовывались из окон поглазеть на эту колесницу цветов. Валю все любили, хотя… какова была ей жизнь? И много ли ласки при жизни? Бедная, бедная Валюта… Думаю, что была она одинока и верно нелегко и дома. Ведь с 17 л. этот ее роман. Могу себе атмосферу представить. Ведь если теперь с ней считались, то в 17-то лет что было?.. Ах, Ваня, какие прекрасные похороны нашей церкви, но и какие терзающие душу… Ваня, скажи мне, ты легко можешь вот это «последнее целование» дать? Для меня это пытка. Не думай, я не брезгую, и ничего такого тут не примешано. Но я вся бываю пронизана окаменевающим ужасом в тот момент. И мне стыдно за это. Отчего это. Я помню, когда умер папа, я ничего не боялась, и когда нас привела квартирная хозяйка (у которой мы ночевали) в залу, где лежал «одетый» папа на столе, я, не-видевшая его из-за карантина целую неделю, бросилась, чтобы наглядеться на него, обнять, поцеловать. Я в порыве этом даже как бы упустила из вида, что он уже _у_ш_е_л, что его _н_е_т. Я любила его ручки, живые такие, в синих жилках (у меня точно такие же жилы, даже в тот же рисунок), схватила эти руки и прижалась губами. И вот не забуду до смерти этого ужаса… этот холод, особый холод мертвых рук. Я помню, что меня это пронзило, я закричала и выбежала вон, дрожа всем телом. С той минуты я вся переменилась и долгие годы была остро больна «страхом смерти» – не за себя, а за… всех и вся. Как будто бы я попала во власть этой силы, заслонившей передо мной все другое. Я до сих пор от многого не отделалась. Думаю, что и не отделаюсь. Я видела, как многие гладили Валю, трогали руки ее… А я содрогалась. И я ее любила и люблю… А это тело… это же ужасное подтверждение тому, что она ушла, что ее нет. Это не она, нет, нет, не она, это уродливо-безжизненное нечто. Эту тень ее милого лица разве сравню с нею… полной жизни и глубины?! Я воспитываю себя однако, и заставила себя тоже поцеловать умершую, но если бы ты знал, чего это мне стоило. И главное, я знаю, что цели не достигну – не привыкну и не перевоспитаю себя. Ты можешь мне объяснить это? Когда мой отчим скончался, почти что при мне (доктор на минуту просил нас выйти и как раз он умер), то я его сразу же поцеловала в лоб, он был еще горячий от жара, но при погребении я также страдала от этой необходимости. Но довольно, довольно. Я получила от доктора извещение, что меня он примет так, как было условлено, т. е. 11 окт. Посмотрю, что он еще пропишет. Недавно получила письмо от Шахбагова311, – удивительно переменился видно, пишет о Боге много, а прежде предоставлял этот вопрос дамам. Ну, да жизнь-то многому научит. Ванечка, я очень рада за тебя, что «Лето Господне» завершается. Очень, очень рада. Дай Бог тебе сил! Будь здоров, не переутомляйся! Напиши, как провел свое рожденье? Где ты? Все на даче? У нас осень, осень. Так жаль лета. Я раньше любила осень, а теперь чего-то нет. Холодно. На днях должна идти к д-ру Klinkenbergh’y на проверку. Боюсь. Вдруг найдет что? Рана очень болезненна, и вообще я калека. Но выгляжу хорошо. Толстею от сиденья и лежанья. А как хочется свободно пожить, побегать. А то все сиди и сиди. О простуде моей не волнуйся. Doctor сказал, что после операции к ней очень восприимчивы. А у нас же такая сырь. Ну, кончаю. Напишу другое. Это такое похоронное. Обнимаю тебя.

Оля

Неужели Елизавета Семеновна до сих пор не получила денег? Толен тому скоту писал.

61

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

9. Х.43

Здравствуй, дорогой именинник мой, милый Ванюша!

Какой светлый, какой благостно-лучезарный день сегодня. Какие дали – блистающе-туманны… Тихо и тепло… Как рада я, что тебе такой денек выпал. От тебя давно нет писем, что с тобой? Работаешь? Или подавлен? Хочу думать первое. Мне радостно на душе и певуче. Так легко и светло. Отчего? Вчера, в день преподобного Сергия, я должна была идти на последнюю поверку к хирургу. Он все посмотрел хорошо и заявил: «объявляю Вас совершенно выздоровевшей»! Какой дар это! Перед операцией я все время обращалась к преп. Сергию, а вот ответ-то и пришел в Его День. В понедельник идем (если все будет благополучно) с мамой к доктору из-за почки и для мамы. Ну, довольно о болезни! Доктор вчера много говорил со мной о постороннем, спрашивал меня о многом нашем, а я, конечно, оживилась. Вдруг он меня прерывает и говорит: «в Вас погибает огромный писатель; – такая пластичность рассказа, такое воображение, – я даже, не имеющий понятия обо всем этом, вижу, ясно вижу. Вы не работаете? Но после войны вы обязаны сделать что-то хорошее и большое… Хорошо?» Я привожу тебе это не потому, что (как ты когда-то заметил) мне для подтверждения твоих слов еще какие-то мнения нужны, но только потому, что все-таки мне это приятно. Понимаешь, с двух-трех строк и нескольких минут разговоров… Но не бойся, я не возгоржусь. Я хочу работать. У меня масса, масса всего. Только бы время. И если я не пишу пером пока, то все время у меня в голове варится. Я даже стала рассеяна. Живу в ином. Как прекрасна жизнь хорошими людьми! Как мы сами можем ее сделать раем?! —

10. Х.43 Прервали, приехал Сережа. Сегодня такой же лучезарный день. Wickenbourgh в дымке сизой, синеет вдали… Отчего ты не пишешь? Здоров ли ты? Тут масса заболевают желудком снова, открываются зажившие язвы. На той неделе приедет матушка бедная поотогреться в ее горе. Ее провожатым будет Пустошкин, давно хотел побывать. Он очень убит. Но, конечно, маску держит. Матушка не обременит, т. к. она своя, уютная, будет [1 сл. нрзб.] на кухне. Поставлю ее шинковать капусту, – не трудно и она мастерица на капусту. Все, все она хочет делать, знаю по прежним разам, все из рук берет.

Не знаю отчего, но мне так стало светло и радостно на душе. Если завтра будем здоровы и будет хорошая погода, то насладимся поездкой в Velp, там наша почти природа, холмы, песчаные косогоры, березы-березы-березы, белоствольные, Рейн оживляет картину. Еще цветет вереск, лиловые ковры. Но я не большая любительница его, – он для меня слишком мертв. Лучше бы колокольчики наши! Как я люблю их. Ах, как чудесен твой «Свете тихий»… Как мы там встретились. И какая всенощная… И жасмины… Я часто переживаю так, будто это было наяву.

Если бы ты «Пути» писал… и вложил что-нибудь в них из пережитого нами! У тебя еще не было такой вещи, с отсветом моего, правда?

Будут «Пути»? Когда от тебя долго нет писем, то я себя тешу этой надеждой и не хочу думать, что что-нибудь плохое мешает тебе писать. Где ты сейчас? У Юли? Смотрю в окно и наслаждаюсь светом, ласковым теплом. Скоро начнется у нас опять «страда» – молотьба. А зимой опять. Целая артель будет опять.

Какое чудное было твое письмо последнее… Ванюша, пиши «Пути»! Не тревожься обо мне: я поправилась – толстушка стала и розовая опять. Доктор был в восторге и очень удивлен. Получила письмо от Шахбагова, который, между прочим, говорит, что почки, хоть и очень неприятный казус, но не опасно. Ну, не буду страшиться тогда, потерплю. А м. б. новый «дядя-доктор» и поможет. Ах, какой дивный человек мой хирург. Ты знаешь, он в год делает 3000 операций (конечно, считая и малые), а оперирует он уже 20 лет. И при такой занятости находит массу времени для благотворительности… и какой! Живет только для других. Признался, что часто ночи не спит, думая об оперированных своих, особенно о тяжелых. К нему едут и везут со всей Голландии. И при такой знаменитости, ни малейшей важности. Наша Tilly мне заявила: «Так это и есть известный Dr. Klinkenbergh? Но он не похож на такого…» – «Почему?» – «Ну, такой простой, он со мной минут 10 разговаривал, и так ласково». Я посылала ее однажды с поручением, когда лежала. Но это редкое исключение… Обычно здесь – сухари, а не люди. Вот Валю тоже такой знаменитый сухарь-мясник резал. Очень известный хирург, но и все. Барбосом она его звала. И еще недавно встретила чудесную чету, пожилые супруги… ну, прямо свет любви от них исходит, любви к ближнему. Мне стало как-то радостнее жить после вот этой встречи. Все бы тебе рассказала. Кристальные души, какая вера в Бога и в человека! Как раз я заболела при нем, когда он впервые был у нас. Как потом они меня поддерживали. Да, сколько красоты могут дать люди в жизни и сколько гадости тоже.

[На полях: ] Прилагаю карточку с нашей кошачьей семьи (и с себя – заодно), после операции311.

Ванечка, целую тебя, именинника дорогого (хороший именинник 3 дня!). Будь здоров. Оля

62

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

16. Х.43 Суббота 8 ч. вечера

Сегодня получил, дорогулька-Ольгунка, твое светлое письмо – и так я счастлив, родная!.. Ты здорова! Ты будешь – должна быть! – вся, вся здоровенькая и бодрая. Для светлого, благостного творчества – на любом поприще – искусства – жизни, во имя Господа и Пречистой. Милая, ты же ви-дишь… сколько я старался укрепить тебя, веру твою – в дарованные тебе духовные и душевные силы! Нет, я никак не укорю тебя, – я лишь подчеркну: милый твой хирург, – дай же ему Бог сил и светлого душе его! – слушая тебя, «райскую птицу», на чужом для тебя языке, (вероятно, немецком?) почувствовал силу образности в твоей беседе, и у него непринужденно вырвалось: «Какой дар!» Ну, видишь? Ваня твой – в э-том-то уж не может обмануться. И так: с молитвой в сердце, де-лай, что и как можешь, – в жизни ли, в творчестве ли… – тебе ни-когда не поздно! При-дешь – увидишь. Только не робей, не стыдись себя. Верь. Я счастлив, что все благостное, что было и есть в наших отношениях, – письмах! – этой беседе близких-близких на отдалении, – в частности, – мой тебе «Свете тихий», – живет снова. Я это пережил, читая твое письмо. Да, если суждено мне написать – до-писать «Пути Небесные», многое вольется, отзовется – из _н_а_ш_е_г_о. И я буду глубоко и светло счастлив. Как я рад! так нежно осияло меня, будто ты приласкала меня, одинокого. Да, я одинок… о-чень одинок, несмотря на добрые чувства ко мне Ивика – Юли – и друзей. Вот, я, один в своей квартире, среди руин. Всегда – под угрозой. И был сегодня момент, (было предупреждение о возможной «тревоге») когда я подумал: не уехать ли из Парижа – ну, хоть к Юле на дачку, хоть и холодно там (дача не зимняя), писать там, и со мной, м. б. оставался бы муж Юли, а она наезжала бы… Но столько там неудобств..! – и доктор далеко. А у меня снова боли… менее острые, правда, чем в прошлом году… но они м. б. утихнут. Сегодня я почувствовал желание есть. И лекарства привезла мне моя докторша. Но вряд ли уеду. И вот, почему еще. Ты пишешь: (10-го!) «мне стало так радостно и светло на душе…» Голубка! 10-го я сделал (писал тебе) чудесное открытие: именно – 10-го я – случайно! чуть-было не выкинул эти листки календаря Инвалидов за 37 дней – нашел на листке от 3-го сент. (день ужаса, чуть было не испепелившего меня, теперь-то я это вижу, и все именно так и говорят, ибо против меня, в 9 метрах упало две бомбы и разбило два дома, 3-ья упала за капитальной стеной, в 2 метрах! а 4 – где-то сзади, отчего сорвало входную дверь с замков) нашел _м_о_е_ – «Царица Небесная». Я писал тебе313. Но вот что еще, что я открыл только вчера (15-го) при свидетелях. Я писал тебе, что 3-го сент. Анна Васильевна как всегда пришла убирать квартиру в 2 ч. Я только что вернулся от Серова, завтракал у него. И вот, она что-то бормотала мне об «образке». Я не вслушался. Но в одну из поездок с дачи на квартиру я нашел на столе в столовой как бы гравюрку темно-коричневой туши (я плохо разбираюсь в этих определениях), словом, хорошо отпечатанную фототипию с картины Alessio Baldovinetti (1427–1499) – École Florentine – «La Vierge et L’Enfant Jésus»[106]. Размер 23–17. Подлинник в Лувре. Богоматерь удивительно чистый Лик! – над Младенцем, сложив ладони. Глава ее накрыта кружевным платом, а сверху шляпочка-коронка, как и у Младенца. Необыкновенно девственно-чистый Лик! Младенец в опояске. Так об этом «образке» говорила А[нна] В[асильевна]?! Я его положил на стол – справлюсь. И вот, вчера, когда у меня был один старый журналист С. В. Яблоновский-Потресов313а (писал в «Русском слове», в Москве), я вызвал А[нну] В[асильевну] и спросил: где Вы нашли этот «образок» – на улице, в парадном, на лестнице… и 3-го сент.? Она: «Здесь, на полу, у стола, к окну, 3-го сент. И подумала, что это слетело со стола, что это ваш „образок“». Я был изумлен! Как это могло случиться?!.. У меня никогда не было этой фототипии. Я ее видел, м. б., впервые в жизни. Ну, м. б. видел мельком в Лувре, в альбомах по искусству… Этого «образа», думается мне, я не знал. Никто не мог принести мне его. Ив? Не думаю. Я его видел бы… На столе в столовой он быть не мог, хотя там и лежали некоторые мои альбомы о России: Киев, Москва… Печеры… Лежал огромный альбом коллекции марок Ивика, но он тяжеленный и закрытый. Этого не могло быть. Юля _з_н_а_л_а_ бы. Но и она не знает. Как он мог попасть ко мне?! Залетел во время взрыва бомб?!.. Но вот что: деревянные жалюзи-шторы были опущены. Да, они были местами пробиты, но щели-то узкие, и только (у стола) в правом уголке можно просунуть два – три пальца! Остаются щелки между планками жалюзи, нормальные, но они… едва в миллиметр, чуть-чуть сквозят. А тут – влетел листок 23–17, он надломлен чуть наискось посредине, и с правой стороны надорван, надрыв в 8–9 см от средины влево-вниз. Я его склею. Затем: явно, что он где-то висел на стенке, без рамочки: в левом нижнем углу явный след круглой кнопки, крупной: так и осталось[107], и уголок вырван. Ясно: его сорвало! оторвало уголки справа – верх и низ, а в левом верхнем три дырки от гвоздиков или кнопок. Ясно: висел где-то в небогатой квартирке верующей католички. На оборотной стороне какие-то цифровые выкладки (французская манера цифр). Как он попал ко мне (в утро (?!)) 3-го сент.?! Чудесно, только. Его внесло ко мне _с_к_в_о_з_ь_ жалюзи! Не доктор же мне его занес, прибежавший через 3/4 ч. после взрыва? Мадонна на фоне холмов и извивающейся речки. Облачка. Ты найди этот снимок. Уверен: найдешь. Словом, и я, и С. В. Яблоновский были изумлены. А моя А[нна] В[асильевна] – нисколько! Будто так и надо. Но ты теперь сопоставь: слева, в моем кабинете, слева от стола, у библиотечных полок, над аппаратом radio – листок календаря (в то, 3-ье сентября), еще скрывающий отрывок моей «Царица Небесная»… а справа, в правой части огромной комнаты, где столовая, за аркой прямоугольной (без дверей) у стола на полу, вблизи окна (со спущенными жалюзи) – «Царица Небесная» – Св. Дева, о, Ц_а-р_и-ц_а! – Царица Света! – Странно, такое сочетание! Но я не достоин знамения, я смущен. Я верю – и не верю. Изумлен – и страшусь. «Не мне, не мне..! о, Господи!» И не смею отвергнуть… и _н_е_ смею – принять. Да будет Воля Твоя!

Хочу пойти в Лувр… Этот «образок» я вставил в рамку и повешу в святой угол. Как отнестись к сему? Чудесным представляется мне «явление» моего отрывка… в календаре 3-го сент. Еще более чудесным – и таинственным – это «явление» через Анну Васильевну. Вот эти оборванные уголки… – это же ясное указание на… «сорванность»..! Не будь этого… – ну, _о_т_к_у_д_а-т_о_ _в_ы_п_а_л_о… у меня же? Но у меня же не было!.. Не видал!.. Принесли, занесло… вихрем! Ее, Пречистую… ко мне, недостойнейшему. Оля, смотри в мое сердце, – так оно чувствует – н_е – _д_о_с_т_о_и_н_ _с_е_г_о! Не могу принять, и – приемлю, не смея, страшась глядеть на Лик. Чистыми молитвами чистой души – _д_о_п_у_щ_е_н_ до сего?..

Олюночка, больше, после сего, не могу уже писать. Этим и кончаю письмо. Сейчас 9 ч. 15 мин. Лягу спать. Болей нет. Сейчас выпил чашку чаю, съел две лепешечки и яйцо всмятку. А днем – пюре картофельное и манную кашку. Видишь – держу диету. Только бы снова за работу. Выправить «Лето Господне» и за «Пути Небесные». Во Имя Господа. Дал бы сил воспеть творение Его. Нежно-светло целую тебя, моя радость, моя воскресающая птичка! Будь сильная, веруй и надейся. Лучше согревайся! Берегись простуды! Носи шерстяные чулки. Я тоже люблю тепло! Все слишком нервные трудно выносят холод. О, Голубка! Светик! Солнце мое. Твой Ваня. Привет маме и Сереже.

[На полях: ] 13-го – под Покров был в церкви и служил благодарственный молебен Пресвятой Богородице и панихиду по родителям и моим дорогим отшедшим, было легко.

Оля, пиши всю свою жизнь, будто себе рассказываешь, и не думай, будь свободна!

Если бы ты хоть в ватке приложила духи «После ливня»! Я так и не знаю их.

Олюша, вырази сочувствие Александру Николаевичу Меркулову и его жене. У него в квартире разбило стекла, они были в подвале. Ему будет приятно! (сочувствие – его слабость).

Прошу отличную иконописицу нашу, Светлану Рышкову-Офросимову314, мою горячую читательницу, написать мне образ Царицы Небесной.

Напиши мне «Царицу Небесную»! Ты – мо-жешь.

Побывай в Wickenburgh’e!

63

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

25. Х.43

Милый мой, дорогой Ванюша!

Как радостно мне стало и как же грустно, при чтении твоих последних светлых писем. Они так светлы, так (опять) сердечны, что я отогрела у них свое сердце. И грустно стало, оттого, что грустишь ты… Это «одинок я» и многое другое. И самое главное: твой желудок. Что же ты не берегся, мой глупышка? Яблоки Юлины тебя сгубили. Поберегись, дружок. Ты ничего не написал о том, что получил мою карточку с котятами (мама, С. и я). Или не понравилось? Там я вскоре после клиники. Пиши, Ванюша, как ты. Я волнуюсь. Все эти дни рвалась тебе писать, но не могла по чисто внешним причинам: был у нас Пустошкин с матушкой, привез ее погостить и отдохнуть от черного одиночества после похорон Вали. Ах, конечно, Валя его невыразимо была выше. И стоил ли он ее? Конечно, убит… но имеет глаза на красоты природы, толкует о том и о сем, ест и, главное, замечает, что ест.

После смерти моего папочки для меня перестал существовать мир, и я не знала, что я ем, и не разбирала, вкусно или нет. Я только жевала. Ну, да каждый сам по себе. Оказался он твоим горячим поклонником и читал Вале самую последнюю книгу вслух, твою «Няню». Взял у меня «Лето Господне», «Человека» и «Про одну старуху». Автографы я храню отдельно. Эти книги – безличны. Тебя он очень чтит. Теперь гостит матушка.

А вот комнатка моя занята, присесть-то писать и негде. Как бы мне хотелось с тобой поговорить о том, что на душе, в голове и в сердце. Тогда бы м. б. и писала. Нет, ты будь строг. Ты, конечно прав в «ландышах». Ну их, к сорному ведру! Я ленива, мне нужно работать. Как прекрасна любая из твоих книг! Как все легко и «само-собой»! Вчера читала «Мери» и всякий раз новое. Новая простота и прелесть. Сейчас, Ванюша, так красиво: туман-дымка, небо серовато, но светло и такие же какие-то будто туманные, стоят золотые тополя. Прозрачные стали, поредели, сквозят… видна через них церковь, но не видно красок, она вся туманна, будто призрак. За тополями краснеет какое-то дерево и червонится дуб. Ревет корова. Протяжно и будто скучно. Мама и матушка пьют чай, топится печка, чуть надымила, напоминает наш запах, осенний, овинами, банями в субботу. На кресле кот лижет себя со всем усердием и чмокает. Вот тебе наша картинка. А у Ольги твоей рука стала лучше, только сегодня спина чего-то болит, м. б. оттого, что стала рукой больше упражняться. Грудь тоже лучше. Настроение мое тихое. Вчера проснулась от тоски, но прошла. Такой тоски, как, помнишь, одно время, не знаю больше. Это у меня перед болезнью было. Была я на Днях в Wickenbourgh’e. Хорошо. Дом только очень облинял чего-то. Ободранный. В саду листопад. Не устала пройти 4 km туда и 4 обратно, за един дух без передышки.