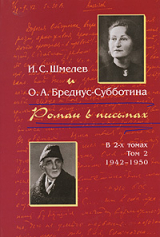

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 34 (всего у книги 61 страниц)

Только будь здорова, сильна, – так это важно для работы, зрелой, светлой.

Прелестная, дай – тихо поцеловать тебя, святая именинница, мой Ангел!

Тобой весь полон, тобой томлюсь… Как чудесно-тонко написала ты – «ДОма»! Дочего же богата твоя душа! Как хорошо – _с_о_с_у_л_ь_к_и… это нечувствие для губок – снега… дочего же _в_с_е – глубоко..! душа какая, как сумела, умница, чудеска!.. как переживаешь твою тревогу, твое горе, дитя чудесное!.. Это не «бросок», не проба: это очень глубокО-психологический рассказ, _б_о_л_ь_ш_о_й, хотя и малый по размеру. Я – в восторге, целую твою руку, твое сердце.

О, как ты мне дорога… бесценная!.. Хочу гореть тобой, – в работе, в высшем. Слышать тебя хочу, твое дыханье…

Для тебя, моя Богиня,

Я хотел бы стать Зевесом…

Если б ты была пичужкой, —

Был бы я зеленым лесом.

Станет Олечка голубкой, —

Буду сизым голубочком…

Но сегодня ты – Святая,

Буду светлым Ангелочком.

Всем с тобою стану, Оля…

Все по силам, я – художник,

Нет предела, весь я воля,

Я – что травка-подорожник.

Подорожник… – он художник:

Все следочки слышит, знает,

Все пылинки _с_о_б_и_р_а_е_т.

Только – горе-подорожник!

По дорогам много пыли…

Подорожник – чтО острожник:

Ско-лько пыли… – горькой были!..603

.

Но – мимо, мимо…

Работай смело, твори… – _с_т_в_о_р_и_т_с_я, Ж_и_в_ы_м_ _Х_л_е_б_о_м! Господь с тобою. Мо-жешь, ты сильная, ты – _д_а_р. Ты – вся _с_в_о_я, – Ты. Ты – _д_а_н_а, _з_а_д_а_н_а, для Жизни.

Посылаю тебе, мой Ангел-Ольга, светлые стихи, – в День Твой. Я распелся. Ты меня _р_а_с_п_е_л_а. Это – Wickenburgh’cкая страничка, н_а_ш_а. Буду счастлив, если она ответит на твою чудесную страничку – «Прогулка в Wickenburgh». Кланяюсь тебе, волшебная… Нашептало сердце, – светлая моя Ольгуна. Вот, прими:

Оле – в День ангела. 24.VII.1946

Июль 1941 – Июль 1946

Над Wickenburgh’ом ночь и сон,

Но в сердце – свет и ликованье.

Ты помнишь, Оля, трепетанье,

И робкий шепот – «любит _о_н…»

Ты помнишь влажное дыханье

Прудов и парка. Звездный ход.

И сердца радостный полет,

Его восторг и замиранье.

Ты помнишь… – башенка белела,

Ночного часа сонный бой,

И воздыханье – «ди-вный… _м_о_й…»

О, _к_а_к_ душа твоя горела!

Я помню… – весь в томленьи, ждал

ПисьмА, где бисерные строчки…

С каким восторгом я внимал —

«…глубОко тонут и в прудочке».

Про звезды говорила ты,

Прозрев любовью тайну эту:

Нашла глубокую замету

Небесной, Высшей, Красоты.

Предела нет Господней Воле,

Число и мера в Нем – _о_д_н_о:

И Млечный Путь, и тропка в поле,

Звезда ли, искра… – _в_с_е – _р_а_в_н_о,

Все у Него в безмерном _Л_о_н_е:

Твоя любовь, и ты сама —

Звезда Любви на небосклоне,

Светляк – и Солнце, Свет – и тьма.

«ГлубОко тонут…» Так любовь,

Угаснув здесь, – сияет в Небе:

Так _з_е_р_н_а, брошенные вновь,

Истлевши – возродятся в хлебе.

Любовь, застывшую в крови,

Мы вознесем живой на Небо, —

И зарожденное в Любви

Створится для _ж_и_в_о_г_о_ _х_л_е_б_а.

Ив. Шмелев

20. VII.1946 Париж

Тебе, мой Ангел… сердце спело, ты в нем пела, девочка моя, моя _Т_в_о_р_и_ц_а! Помни: не в _в_о_с_п_ы_л_а_н_и_и_ пиши, – остынув, в полной воле, «в восторге светлого волненья». Как тобою полон, _с_в_е_т_е_л, _в_е_с_ь! Сейчас не могу текущее. Пишу особо, не мешая с непреходящим. Дай же руку, – поцелую светло. Как счастлив я, что ты – _т_а_к_а_я! что _н_а_ш_л_а_ себя. Работай. Вместе, _д_р_у_ж_к_и, – ты, я.

Светись, голубка. Всегда с тобой, в тебе.

Ангел мой, Ольгуна!..

Твой всегда —

Ваня

Сейчас посылка от тебя, – «память St-Geneviève». Ди-вно, Ольга! Какое светлое! какая мера – во _в_с_е_м! какая _ч_и_с_т_о_т_а, какая нежность, _в_с_е_ _б_л_а_г_о_г_о_в_е_й_н_о, и как же _п_р_о_с_т_о!.. Совершенство. Нет больше слов. Благодарю, преклоняюсь, _в_е_с_ь.

Ольгунка! Как чудесно твое четверостишие, – _р_а_з_д_о_л_ь_е!.. как просто, _с_и_л_ь_н_о. _В_и_ж_у… О, это – «разольюсь»!..

Ольга! величие, и свет, и – счастье: ты – _т_а_к_а_я!..

Твой, _б_е_с_п_р_е_д_е_л_ь_н_а_я… Твой Ваня

Ив. Шмелев

21. VII.1946

Париж

137

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

27. VII. 46

Ванечек родной мой, – сегодня дивные твои письма (от разных Bourdon, Aimée и т. д.)604. Как неосторожно: а ну как такое да и впрямь на 11, Claud Lourrain подадут, как ты указываешь?!

Ванёк, я в восторге от Wickenburgh’a. Подчеркнула тебе места меня потрясшие605. Я еще напишу. Не могу словами, – так все это прекрасно. Дивно, дивно… Только обещай: если любишь меня, никому не читай, хоть и понимаю, что это трудно. Но если прочтешь, – то это значит бросишь наше самое чудесное на базар. Обещай! Умоляю. Вот тебе: на деле докажи, что любишь. Зачем ты мою мазню показываешь? Мне стыдно. Люди из уважения к тебе не противоречат, т. к. ты сверх меры меня хвалишь. Ксения Львовна мне ни гу-гу. И к Ангелу ни строки. Ее последнее письмо было деловое. Не пойму, почему она ничего не пишет о ходе ее визы (* От Наты ни единого письма…). Эмерик трогательна, хотя она конечно и для себя старается. Но это же понятно. Да и судить нельзя. Молодец, что хорошо перевела. Я хочу очень скоро, на днях, уйти в работу. А пока не теряю времени и кое-что рисую. Лилии мои (на большом листе) натуральной величины, все 7 – очень мне нравятся. Думаю подобие им: т. е. они же, но по новому методу прокладываю фон и оставляю только рисунок белым. Должно получиться очень интересно. Затем есть у меня идея одна, кое-что сделала. Хочу маслом. Хочу себя попробовать (* сама вчера не думала, что сегодня почти закончу автопортрет. 28.VII.46.). И Пушеньку, когда получу фотографии – она слишком жива – подвижна в натуре, нельзя уловить. Ее мать тоже ни разу ее не могла схватить. Подумай, они [до сего дня] сидят в Амстердаме – их водят за нос, видимо аэроплан не в порядке. Но мы уже распростились. Сегодня я была на одной картинной выставке. Какая дребедень творилась в послевоенные годы (1914–1918), что-то вылупится теперь?? Право, смелость даже берется, как поглядишь на всяческую бездарь. Ведь я работаю-то урывками, а это все – профессионалы. Относительно машинки я спрашивала… «Да… чинить, конечно чиним, но это плохое дело, если Вы с починки начнете». Вот что сказали. Советовал покупать новую в Америке. А наши американцы не очень берутся. Посмотрю чего добьется Ксения Львовна. Она может ее отдать в багаж и за мой счет отправиться на вокзал на автомобиле, а здесь я ее встречу тоже на автомобиле. Но почему-то я на нее не рассчитываю. Пока что я займусь переводом «Богомолья». И хоть чуточку (на пробу) «Въезд в Париж». Для И. А. От него ни звука. Жду не дождусь, когда уйду в работу. Свойственнички раздули морды, т. е. по-за спин действуют. Знаю от Енакиева, который их насмешки слыхал. Вернее не их, а одного флюнта606, который однако говоря так, видимо рассчитывал найти подходящую почву. А мне и на руку: отойду от всяких их приемов и однако время выгадаю. Никого не позову больше. Пошли к черту! При разделе себя гнусно показывают, а т. к. я их насквозь вижу и то, как они своего брата (витающего) облапошивают, то и злятся на мои глаза. Хотя пока что про раздел я еще ни слова не сказала. Но не побоюсь, если надо и сказать смогу, что жулят. Им поперек горла, что не они получат имение. Как мелки люди. Меня эти «черепки» никак не волнуют. Задевает только то, когда так ползуче хотят тебя дурой обвести. Ну, этого-то я не потерплю и скажу, что вижу их насквозь.

Да, люди, люди! Ничего нет приятней, как сказать гадость про подобного себе или учинить ему неприятность. Ты вот пишешь, что А[нна] В[асильевна] перекрестилась, а эта же А[нна] В[асильевна] не постыдилась наврать на меня, что я тебя «порочила». Она же врет. Ее даже и духу-то и не было уже, когда я в ванной комнате (одна будучи) сказала идиоту Серову. Мне эта же самая А[нна] В[асильевна] совершенно другое пела. Вот и разбери. Но мне наплевать на нее. Это к слову. Интересно, до какой поры Меркуловы еще «любят», и когда они начнут находить мои пороки? Серов-то уже наверное клеймит и сейчас. Его видимо не было в церкви в Ольгин день. Ты ничего не пишешь. Конечно, мне не надо было с ним никак говорить. Он же оскорбил меня, сказав это: «Мы, друзья, знавшие О. А. – оскорблены». Надо мне было хорошенько оборвать его на этом. Нет, я знаю, на что он зол: ты одобрял уход его «Марго». Вот он и не может переварить. Да, ну его к шуту. Не понимаю, как эта вся ерунда привертелась к письму, когда я даже ничего и не думала в этом направлении.

28. VII.46 Сегодня кончила лилии (но бумага плохая, тонка слишком – не эффектно), крючит бумагу. В 7 ч. уже была за работой, начала даже не умываясь. Это у меня так всегда. Запой! – Боюсь, что теперь ухну с головой и не достать меня. На все – наплевать. Могу не есть – не пить. Так было давно-давно 16-ти лет, когда начинала рисовать в школе.

28. VII.46 Ванечек мой дорогой, сегодня запоем рисую. Только к столу на несколько минут выходила, мама и готовила. А я как обалделая за мольбертом. Да, да, за настоящим мольбертом! Писала маслом (впервые!) свой портрет. Пока что… ничего. Глаза и вообще верх недурно. Очень недурно. Рот как будто начал удаваться. Мне самой нравятся некоторые эффекты, пятна, передают удачно кожу, мой тэн[190], что-то такое мое. Глаза живые. Пишу в натуральную величину. Масса удовольствия. Единственное, что плохо – это выражение напряженности в работе передаешь невольно и портрету. И это взглядывание в зеркало… часто теряешь направление, увлекаясь чем-нибудь отдельным. И меняются пропорции. Себя писать очень трудно. Моя жесткость в портретах все еще не избыта. Отчего она, не понимаю. Пейзажи и цветы у меня, напротив, очень нежны, мягки.

Что-то надо уловить и усвоить. Сегодня за портретом думала о тебе, о письмах твоих, о стихах твоих… о тебе… о тебе. И захотелось что-нибудь тебе послать на радость. Шутя, буквально в 5 минут, вызвав в памяти то, что думаю, ты зовешь «восковкой-любкой» – бросила на бумагу. Мне представилось, что они именно на твоей серо-фиолетовой хороши должны быть. Как ты их находишь? Это то, что ты имел в виду? Надпись в «форме», т. к. ты конечно кому-нибудь показать захочешь, как и ягодки. На земляничке ты сам подставил «те» к «прости» – «за бездарь». Ничего, что в «форме»? Мне чудятся эти обе свечечки, и лиловенькая, и дурманная, очень свежими, сорвать хочется. Стебельки сочные. Помнишь? Я-то их в последний раз девочкой 10–12 л. видала. А вот живут в памяти. Если портрет не испорчу, а хоть по меньшей мере таким же закончу, как он получается, то в рамку вставлю. Я до болезни хочу работать. Буду в «перемены» рисовать тебя из сердца, а все главное время для работы, пока не выйдет. М. б. несколько дней не смогу много писать. Вот сейчас у меня глаза просто режет от 14 ч. рабочего дня. А оторваться не могла. Сейчас уже 12 ч. ночи, а так хочется поболтать с тобой. Я знаю, что гораздо лучше могу кистью теперь, нежели год тому назад. Портрет пишу прямо краской, без рисунка предварительного. Это я подсмотрела у скульптора эту манеру. Чище выходит и интересней. Пишу себя в русской блузе.

Ванюша, не шли бумаги (я получила коробку американской), – а то я буду слать обратно. – Ах, Тоник, Тоник… Ну, ты поймешь о чем я… какие искры, какой пожар. И правда, что бумага и почта загорятся. А ты пойми меня! Какой странный удел! Я не старуха ведь и полна еще жизни и силы, и все время так должна себя держать. И я знаю, что так для чего-то надо. Ах, Ваня, ты в суете и каком-то дурмане, так и не угадал меня подлинной. Только, однажды… чуть-чуть я рассказала тебе о моей сути. О том, как я представляла себе любовь, какой я ее хотела. То было детство и ранняя очень юность, но «сердце и душа не стареет», и я по сию пору в главном такая. В моем аскетизме я нахожу великий смысл. Я знаю, что собираю себя для большого, для большего. Ты превосходно выразил то же в «Wickenburgh’e». Если бы я была _р_ы_б_а, то и цены бы не было тому, от чего я берегу, отнимаю силы, сосредотачивая их для другого. Ах, да ты поймешь. Как я болезненно иногда ищу красоты в чистоте. Как я нашла тебя в «Неупиваемой чаше». Именно ради этой чистоты… Отступления-уступки… Это именно у-ступки-ступеньки, на которых я или топчусь на месте, или спускаюсь по той лесенке, которой хочу пройти вверх. Я никогда такой не бывала и не бываю, какой ты меня видел. Можно бы очень жалеть об этом (что показала искаженный духовный образ), если бы я не уверена была, что ты поймешь. Я очень много мучилась и в страданиях как-то созрела. И это ты тоже наверное поймешь. Теперь я переполнена до краев волей к работе. Мне только капельку тишины. Иногда даже не хочу приезда Ксении Львовны. Помешает. Теперь тоже много мотивов и для красок. Богатство! А еще от Парижа сколько осталось! Ждет череда.

И я всегда знаю, когда «зрею». Тогда для всего – и для красок, и для пера. Это чувствуется. Напиши мне точные слова Зеелера. Дамы – мне мало значат. Сегодня мне снилась какая-то тетрадь, и кто-то сказал: «это „Няня из Москвы“ в переводе каком-то». И так волновалась ночью, что проснулась. И вот, ты сегодня мне о «Няне» пишешь607. Ванечек, и за что ты только меня любишь?! Мне даже страшно. Я недостойна. Нет, не думай, что я плохо к тебе, или недостаточно хорошо, как бы ты хотел, но просто: для тебя нету достойных. Как я рада, что тебе по сердцу моя березка. И как я быстро ее вынула из себя. Так и хотела, чтобы светло тебе было при думах о покойной. Как ты решил с иллюстрацией «Лета Господня»? Дал согласие? Сегодня видела много картин Пикассо608, – прекрасных тоже. А что с ним теперь? С ума спятил! Одну – ваза на фоне синем (О, каком!!!) с розоватыми, блёклыми цветами – могла бы скрасть, кажется.

Я помешалась на определенном синем цвете! Как бы я его хотела передать! В Париже все-таки масса чего посмотреть художнику! В моем «журнале для хозяек» идет серия статей о Париже под названием «Из страны мечты». Когда читаю и смотрю на иллюстрации, – то сердце заходит… Думаю, как и у тебя. Так же как когда мчалась с Porte de St. Cloud. Каждый раз… О, это вовсе не «телесная влюбленность». Нет, нет. Я тебя душой ценю выше, больше, полнее, когда ты – Илья. О, не [конец], нет конечно. Ну, пусть дорогой Тоник… он очень чистый!

Я люблю Виктора Алексеевича… тоже. Я всех твоих люблю, – они чисты. Вагаевым бы не увлеклась. У него слишком блестяща внешность, всяческая. Это мне всегда как-то мешает. Предубеждение, что ли. Вагаев был бы мне незрел, слишком еще «бродивший». Но Виктора люблю. Тебя – писателя я душой нашла в «Неупиваемой чаше». Ее я первую прочла. Я потрясена была тогда. И утешена. Я увидела свет в грязной жизни. И помню, сказала: «Значит есть же такое, чего я искала, и даже теперь, среди грязи, т. к. Шмелев наш современник». Ты дал мне силу верить в существование чистоты. Тобой дал. И м. б. скольким, скольким… И теперь Ванюшечка, я трепетно люблю твои чистые движенья ко мне. Как я тобой счастлива таким! Мне так радостно… Я понимаю и конечно «прощаю» и другие письма. Но то – не главное. Через него я прохожу. Другим, вечным – дышу и живу. Обнимаю, твоя Оля

[На полях: ] 29.VII.46 утро Письмо от Ксении Львовны.

Ванечка, голландская таможня не позволяет ввоз вещей свыше 25 гульденов. Или надо доказать, что я не вхожу ни в какие денежные обязательства принимая такой подарок. Хочу просить Ксению Львовну заявить, что это не подарок и не покупка, а временное одолжение, пока ее муж не выпишет ее в Америку.

Надо, чтобы ты заверил, что мне эта машинка необходима для работы, а не как объект продажи.

138

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

3. VIII.46

Ванечек, беспрестанно думаю о тебе. Сегодня сны… всю ночь тебя искала. Приехала будто к тебе в Париж… огромная квартира, полна людей. Художники, критики, журналисты… Кто-то пишет портрет какой-то. Где же И. С? У… (не помню, у кого сказали, но по чувству – будто у Карташевых, что ли, или Меркуловых). И я тебя все жду и жду. Звоню по телефону, маскируя перед публикой, что будто сообщить хочу о коротком замыкании в твоей квартире. А короткое замыкание случилось будто в каком-то автомобиле, где ехал… жеребеночек. Звоню… подбираю французские слова… Тебя там уже нет. Ты у «тети». Какой тети? Юли? Звонить хочу Юле… но разве у нее есть телефон? Ищу ее No… роюсь в письмах, не нахожу… мучаюсь. Как бывает во сне. Один из художников должен мне окончательно сказать, могу ли я писать или нет… Он видел уже какой-то мой рисунок. Встречает меня в коридоре и кричит: «Работайте же! Работайте!» А я боюсь и замираю его спросить о моих способностях, и вдруг осеняет мысль: «Да он же видел уже мои работы…» Вчера перечитывала твои письма, многое оттуда, но все же и под впечатлением сна. Все время светло грущу о тебе. От тебя сегодня книжки… «Солдаты», «Иностранец». Я очень рада. Спасибо. Когда прочту, послать заказным? У тебя это единственное?

Но не было писем. Но ты же все светлый, милый? И не пишешь просто так почему-то. Не в бунте же? Я боюсь бунтов. Какое дивное у меня к тебе чувство. Береги его! Не царапай! Вчера работала все присутственные часы в библиотеке, первая пришла и последняя ушла. Я в отчаянии от «Богомолья». Перевела за 3 часа в библиотеке и 3 ч. дома всего 2 1/2 странички, да и то не набело. У тебя невероятно русский язык, да еще с такими оттенками, как Василий Васильевич и Горкин. Все-таки, при самом гениальном переводу аромата твоего не будет. Не может быть. Прелесть «Богомолья» именно в этом аромате. И я спрашиваю себя: «Да поймут ли иностранцы это?» Это все нам дорого и ценно и понятно, а они? Нужно, чтобы этот аромат был передан, и чтобы им пришелся еще по вкусу. Иначе, – что останется от чудесного «Богомолья»? Я переведу все же нескольку страниц для И. А., чтобы он судил меня на будущее для твоего. М. б. понятнее им было бы «Марево»? «Въезд в Париж» (полезно!!!), «Два письма»? Я отделаю несколько страниц набело и пошлю. Мне необходимы пособия, – невозможно трепаться в библиотеку каждый день, – масса уходит времени, и устаю. С 1/2 1-го до 1/2 7-го из дома, а работала только 3 ч., – остальное в пути. М. б. И. А. вышлет словари. Здешний словарь безумно старинный – допотопные выражения, а современного нет. Мне не хочется откладывать и своего. Боюсь состариться. Жизнь так коротка. Сегодня почему-то представилось: – если я умру, то ты даже и к похоронам бы не поспел с визой. Так все волокитно. И ведь никто ничего не знает. Попытаюсь для Ксении Львовны достать поскорее визу. Ванёк, когда она поедет – то мне ничего не посылай. Красок у меня теперь много акварельных, а масляных наверное и у вас нету. Мне нужен акварельный фирнис[191]. Но это не так важно. Ванечка, как нежно я о тебе думаю! Очень, очень нежно. Вспоминается мой приезд к тебе… второй… Помнишь, Юля была и, кажется, Брайкин? Помню все, все. Как Юля мне чай сготовила… мы с тобой пили. Кажется долго говорили. О звонке к Dr. Головину609, помню. Помню дождь был, а меня вез французско-голландский дипломат в машине. Везло так тогда. А сейчас в состоянии высшей восприимчивости… сны… чудные… Вчера сон: попала в Данию или Швецию… массу шоколада и колбас вижу. Думаю: это и это надо купить… Набираю всего, а деньги?.. Голландские. Смотрю, у меня масса каких-то чужих бумажных денег… и все похожи на почтовые марки с изображением шведского короля610, которого я, к слову сказать – не уважаю. Дурак старый с голыми коленками в теннис носится. Проснулась и думаю… странно… с чего это Швеция?

В почте утренней же… вижу мне с… точь в точь маркой моего сна… с королем шведским Dr. Klinkenbergh написал. Он массу там работал по операциям (это его вакат), а в свободное время, «когда был один, читал из очень особенной книги Ивана Шмелева. Удивительно большой талант. Но все же насколько подлинник прекрасней должен быть такого перевода. Я нашел много глубоких мыслей в этой исключительной книге» (* Перевожу точно его слова. «Читать из книги» – показывает большее, нежели просто «читал книгу», – так они о Библии говорят.). Я сужу (и в голландском тексте это еще ярче), что Эмерик, хоть и похвалена всеми, все же не дала того, о чем писал ты: «дала меня, – облекла только во французскую обложку». Dr. Klinkenbergh, владеющий французским языком как своим родным, очень интересовался прочесть именно во французском переводе, и говорил мне еще раньше: «Я сразу учую, как переведено, не имея даже понятия об оригинале». Видимо, чувствуется все же перевод. Он пишет мне об этом вопросе специально, т. к. мы об этом говорили. Меня очень занимало, как она тебя поднесет французам. Но, попробовав переводить тебя, я вижу, как это трудно. «Пути Небесные» не так трудны, как «Богомолье», – они хоть частично написаны «обыкновенным» языком (хоть и сверх-гениальным твоим), а ведь «Богомолье» все сплошь – русский[192] колорит, да еще горкинский. Но все же трудно было и ей, безусловно.

Я боюсь, что у меня вообще ничего не выйдет. И не хочу терять времени и для своего. Я должна начать. Посоветуй (ты опытен), с чего начать? Рассказы? Из серии ли клинической, или военной, или из детства в «Заветный образ». С романом погожу. Скажи скорее!! М. б. сперва схватить рассказы. Набить руку? Но душа горит больше иным. Портрет мой почти кончен. Сходство есть. Мама и Арнольд находят, что «это совсем я, только серьезна очень». Мама сегодня долго перед ним сидела, и потом пришла вниз ко мне и сказала: «Ты знаешь, ничего больше не трогай у портрета, – он очень хорош. Это не для похвалы». Арнольд вчера тоже: «В конце концов это получился замечательный портрет. Ты его вделай в раму». – Спросила: «Можно такое показать кому-нибудь – скажем в гостиной повесить?» – «Безусловно…» – Арнольд занимался искусством – он много понимает в живописи, видит недостатки. И очень строг ко мне, всегда смотрит с улыбкой (как мне кажется) на мои вдохновения. Не знаю, но просто как часто у своих не бывает пророков. Мама тоже так, по-моему, смотрела. После Парижа очень поощряет работать. Заболел Сережа, лежит в моей комнатке. Это единственный уголок, где он может лежать. А так-то он спал в гостиной. У меня нет опять рабочего уголка. Сижу напритыке. Я сама его уложила туда, т. к. ему доктор велел строго лежать. У него тоже ангина. Наверное, еще наследие Пушинки. Жар. Лежит и читает тебя. Ах, как я полна тобой… Если бы знал ты… Почувствуй. И никогда не сердись… Ты никогда не встречал ни у кого в жизни того, что во мне. Это так светло и высоко! Ольга Александровна любила тебя. Я знаю. Я не касаюсь ее памяти, но думаю, что эта моя симфония высшей любви, влюбленности, сознание сего (это только у созревших), причем отнюдь не прозаическая трезвость при этом. И при всей этой напряженной влюбленности в тебя – высшая точка чистоты чувств, – думаю, эта симфония редкость. Понимаешь: О. А. была влюблена в тебя девочкой-подростком – тогда не могло еще быть такой зрелой оценки… Был сильный захват чувств, было, думаю, жадное (с тобой только так и могло) упоение любовью, потом, когда пришла глубокая, зрелая любовь – прошла юная влюбленность. У меня же как-то странно: и 17-летняя девочка и зрелая женщина, и… аскет… Да, весталка. Но с каким отвержением всего… весталка. Какое горение души… Ни для какой Весты611 так не служили девы, как служит тебе моя душа. Все мое огромное чувство должно пропеть тебя… О, Ванечка мой, не сердись никогда… как ценно все то, чем живем. «От Череповца до Белозерска… бывало едешь-едешь…»612 Мне кажется, что все во мне: и Париж, и Череповец, и Белозерск, и Мценск… как он мне снился. Я почему-то уверена, что буду там. Поедем, Ваня! Весь мир нас не любит, наше. Не правительство наше, а все наше. И чем мы лучше, тем больше нас не любят. Как хочу туда. Безудержно. Ваня, я так туда хочу! О, если бы! Поехал бы ты? Неужели нет? Юля смотрит и чувствует совсем как я. Ты ее ценишь. На меня ты сердишься, когда я так, а вот она тоже так думает. Там слишком много дорогого, чтобы ото всего отказаться, только из-за головки. Она не вечна, а «остальное», главное-то, ведь _в_е_ч_н_о. Я хочу служить только нашему. Хочу туда ехать. Мне так хочется стать независимой от всех условностей жизни. Надо деньги для поездки. Я думаю, как бы мне с пользой заняться живописью. Прикладным? Зарабатывать, чтобы не быть связанной в поездках. Так неудержимо, неуемно хочу туда! Если бы автомобиль. И так из страны в страну… ты бы поехал со мной? Но сперва работать, работать!

«Богомолье» (хотя бы пробно), – письма наши переписать. Но главное начать свое. Я думаю, что обложка для «Куликова поля» должна быть отдана «Богомолью», а для «Куликова поля» – иное. Для «Неупиваемой» у меня созрела тоже «рубашечка». Дивно должно быть. Все же внешний вид много дает читателю. Тебе понравится – знаю. Жаль, что так мал формат.

Ванечка, голубочек мой, как полно тобой мое сердце… Как голублю тебя. Ласкаю… Ванечка, будь всегда светел, радостен, будь уверен в Ольгуне. Ванечка, солнышко мое, светик мой… так радостно-грустно мне при мысли о тебе. Поцелуй Юлю от меня… Привет Меркуловым… Зеелеру. Этих чувствую как друзей твоих, верных. Хочу им сделать радость, дабы отразилась она и на тебе через них. Меркулов сам – чистый-честный, положительный. Он тебе – стена для твоего чудесного, тонкого мира в шумах и брызгах повседневщины. Я очень ценю его для тебя. Держись за них. Зеелер – верный, четкий. Ему кланяюсь. Очень чутко люблю Н. А. Расловлеву – голубиная душа. Ах, ресничка упала (* Это ресничка прикреплена лаком для ногтей. Светлая ресничка, не черная.) – возьми ее. Я плачу. От тонкой-тонкой тоски-радости по тебе. Милый мой Ванёк, радость моя, свет жизни моей. Ландыш ты мой, звенящий тонко. Колокольчик ласковый, наших полей. Голубой лучик вечернего часа… люблю этот свет… Ванечка, я так высоко тебя люблю. Если бы я была в постриге и так бы вот чувствовала, как сейчас, то и то бы душа моя чуткая не нашла бы и тени греха. Это – высшая песня сердца, самая чудесная симфония того, что создал Господь. Обнимаю тебя очень ласково, и радостно, и грустно-нежно. Твоя Оля

Благослови меня на труд. Я серьезно начинаю. Благослови. Так и пришли мне Благословение. Оля

[Приписка на конверте: ] 8 ч. вечера – уже прочла, «Солдаты» и «Иностранца». Непередаваемо взволновали «Солдаты». Во многом узнаю тебя. Предельно ярко. Мучаюсь, грызет червь, как после «Это было». Преодолею. Все вижу.

4. VIII Писем нет неделю – волнуюсь…

139

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

5 авг. – на 6-ое – 46–12 ч. 30 ночи

Оле (Ольге Александровне Бредиус-Субботиной, к подаренному ей мною рассказу-сказу моему «Куликово поле», со всеми авторскими правами на рассказ этот).

Ив. Шмелев 6 авг. 1946 Париж

Вот, Олёночек, – _т_в_о_е_ – «Признание», довесок к отданному тебе «Куликову полю».

Признание Голубка чистая… моя родная Оля,

В предчувствии тебя, творил я тот рассказ…

Нет, не рассказ то был, а некий странный Сказ,

Мой робкий Сказ, – про… что? Про «Куликово поле».

Творил его в ночи, – и плакал, одинокий,

Утратив _в_с_е_ мое – Россию и семью.

Творил, томясь, в чужой ночи глубокой,

Но кто-то – _н_е_з_е_м_н_о_й – провидел боль мою.

Она – ты помнишь, да? – отражена и в «Поле», —

В душе смиренного… и в той душе – _д_р_у_г_о_й,

Горящей, трепетной, сердечно-светлой Оли…

Прозрение мое я утвердил тобой.

Я помню эту ночь и страх-благоговенье:

О Преподобном я, земной, дерзал сказать…

Творил – и чувствовал, как будто, дуновенье..? —

Не Он ли укреплял меня на то дерзать?..

И я дерзал, творил, – и сотворилось «Поле».

Тянулись мутно дни, – и скорбь вернулась вновь.

О, эта скорбь и боль… такой не знал я боли,

Она сжигала все, во мне стенала кровь.

И сердце крикнуло: «возьми… меня… к себе!..

Я страшно одинок!.. Нет, не могу я доле..!» —

О_н_а_ _у_с_л_ы_ш_а_л_а: ты написала мне,

Из чуждой стороны, моя – другая Оля.

О_н_а_ _в_н_у_ш_и_л_а_ так, – ты в это веришь, Оля:

Ты мне на боль мою твоей отозвалась.

И стал твоим[193] мой Сказ про «Куликово Поле», —

И боль моя с твоей в святой любви слилась.

4–5 авг. 1946 (ночь)

Париж Ив. Шмелев[194]

[На полях: ] Вот, Оля, семь строф, пометы наши: 1939–1946 гг. «Куликово поле», помнится, писалось в феврале – марте 1939 г. В июне, твое письмо, написанное 9.VI. Мой «крик» – 5–6 июня. Письмо твое, посланное по адресу «Возрождения», лежало там, могло и пропасть, что бывало не раз, и было переслано мне в возрожденческом конверте, – получил его 21–22 июня 39 г. Наша «встреча» висела совсем на волоске… Прими. Целую руку, написавшую мне, и благодарю Господа и _е_е, услышавшую мое отчаяние.

Твой Ваня

NB Можешь издать его, _к_о_г_д_а_ угодно, для _ч_е_г_о_ угодно. – во имя кого-чего угодно. С «Куликовым полем» нельзя ни-чего объединять. Но я должен этот сказ просмотреть, н_и_ч_е_г_о_ не добавляя. Он должен сохранить свой лик 1939 г. февраль – март. И. Ш.

Исполнение этого стихотворения в чтении – трудное: надо взять очень отчетливо-медлительный ритм, как бы в глубокой думе и грусти. Тут близко и к поминовенному молению, и к возрастающему просветлению, как бы – «Слава в вышних Богу», но все равно – тон чтения – _в_е_ч_е_р_н_и_й… несколько как бы и усталый. Благоговейный, во всяком случае.

«Куликово поле» подвергнется мною (незначительно, правда) чистке: главным образом где следователь-рассказчик говорит о большевиках, уроки музыки… Ну, я пересмотрю, все прикину… Работы 1–2 дня. Я для тебя перепишу его, установлю точный, окончательный текст, ничего не добавляя, он должен сохранить вид, как к весне 39 г. Только кое-что выну, именно – чтобы не очень лез в глаза подлый прах большевизма, – мне претит дура-любовница комиссара, учившаяся музыкам!613 Но неземное… – неприкосновенно. Пусть будет, как было до нашей встречи. И. Ш.

Вот теперь, написав (немалый это был труд, хоть и скорый!) стихи, еще резче, явнее вижу, как была неслучайна встреча наша: все точно, все было руководимо, начиная с того дня, когда мне, осенью – зимой 1938 г., рассказал основу этого сказа, у могилки покойной жены моей Ольги Александровны, в St-Geneviève de Bois, Павел Александрович Васильчиков, года через 1 1/2 после этого сообщения скончавшийся. Он погребен в 2–3 метрах от моей могилки. Ему нравилась березка наша, и на его могилке посажена березка, теперь мощно разросшаяся.

Ив. Ш-в

«Вика»614 твоя замечательно жива, _в_о_л_ь_н_а… без лака, а?..

Есть лак? Напиши, какой, фабрику!

140

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

7. VIII.46 Середа 9 вечера Только что была Юля. Сегодня, с легкой руки Эмерик, – посетители! – и деловые, и «просто так».

Ольгушка, не могу оторваться от тебя, в_е_с_ь_ в отдаче… Да, не забыть: в стихотворении «Марево»615, в 3 строфе 1 стих, замени: «Так знойный с_в_е_т» – вместо – «день». Ка-ак я тебя люблю!.. – все больше, глубже, _о_т_ч_а_я_н_н_е_й… – если еще можно «больше»! Ты вся – ласка, вся – облекание… это какое-то истаивание, _и_с_х_о_д_ любовью – у меня к тебе. Свет! _П_и_л_ твое письмо сегодня, от 3-го. – Не забыть: «Солдаты» – оставь себе, верни лишь, заказом, «Иностранца» – единственный оттиск. – Ольгуна, дай прильнуть к тебе… Сегодня, весь день, – хоть и с посетителями, – с тобой. Только с тобой. Сердце захолонет так трепетно… вот, ты здесь… _с_л_ы_ш_у, со мной. Душа твоя. Ты, вся, незаменимая, «неизбежная». Где слова – для тебя, только для тебя? Что это?.. – пере-любовь? пере-влюбленье? – Это сверх-любовь. Нельзя больше… нет дыханья. Господи, какое счастье _т_а_к_ нести любовь! и – какая м_У-_к_а, пусть сладкая. Ты так расширилась во мне, так _з_а_п_о_л_н_и_л_а_… так опоила собой – тончайшим вином любовным! – кружится голова. Прекрасная! _В_с_я… до реснички, – целовал ее!., ка-ак!.. – _т_е_б_я, _в_с_ю, целовал, до исступленья! Со страшной силой вернулись августо-сентябрьские дни 41 г. – обновленные, насЫщенные _н_о_в_ы_м, лучшим, глубочайшим! Ценнейшим, что познал и познаю в тебе. Дружка, жена… почти… Нет, не любовница!.. _ж_е_н_а… священная для меня, ставшая для меня _с_в_я_т_о_й… – любовью, через любовь. За эти годы, за эти последние 2–3 мес. ты так _н_а_п_о_л_н_и_л_а_с_ь! ты плещешь в меня непостижимым чувством – ты _п_о_е_ш_ь_ во мне!