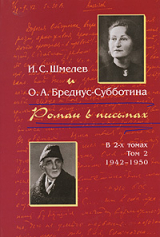

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 61 страниц)

[На полях: ] Господь с тобой. Крепни, набирай сил. Питайся, заставляй себя. Целую. Ваня

(Закончу эту сцену завтра.)

49

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

20. VII.43 г.

Милый Ванюша!

Очень волнуюсь за тебя. Как твое здоровье?

Вышел промежуток в моих письмах256. Много всего. На глазах наших разыгрывается ужасная драма: между нами строго: умирает Валя Розанова от рака позвоночного столба. Накануне моей операции я была в Гааге и причащалась Св. Тайн, видела Валю, которая меня ободряла «по опыту», т. к. самой ей 2 года тому отняли грудь (рак!), а потом «как товарищ по несчастью» писала в клинику мне, будучи уже немного больной. Потом слегла, а вот теперь уж быстро приближается к развязке. Валю я особенно люблю и прямо убита этим горем. Очень много развилось трагизма, представь: ей стало все, до мельчайших подробностей известно. Вся безнадежность ее. Ей сказали!!!! Ужас! Отнять всякую надежду! А она… чтобы не тревожить мать и Пустошкина, таила эту истину в себе, пока тот, кто сказал, сам не открыл это ее сестре. Она ломает комедию перед матерью, не смея даже плакать. Розановы все очень сильны духом, но Валя – особенная. Хотела я в Ольгин день ехать в храм, но прямо не могу. Да и слаба еще я. Здесь был один доктор, лечивший рак очень успешно. Его затравили коллеги и не дали его теории ходу. Я звонила ему, но не получив ответа, просто позвонила кому-то, проживающим на той же улице. Оказалось, что он умер! А та дама сказала по телефону, что он сущие чудеса творил, массами исцелял. Я-то о нем из русских газет заграничных давным-давно еще читала. Вчера звонила еще одной докторше. Та дала как будто луч надежды, выразив предположение, не инфекционное ли это заболевание, т. к. отсутствие параличей, а по телу появляются затвердения и красные пятна. Кто их знает. Валю исследовали как раз тогда, когда производились аресты врачей256а, м. б. плохо были сделаны снимки. Хочется верить, но так мало надежды. Прости мне, что ни о чем ином не могу писать, – я в большой печали.

Лучше Вали я никого из женщин не встречала. Ни на Родине, ни за рубежом. Она – вся обаяние и женственность, очаровательная, светлая Валя.

Днем и ночью думаю я о ней, а помочь вот никто не может. Христиански говоря: все мы в руке Божией и надо, конечно, всю жизнь свою направлять к достойному ожиданию конца, но все же так тяжело это переживать на близких людях.

Мое здоровье пока слава Богу. Начинаю втягиваться в жизнь. Пишу тебе кратко, но не сердись, скоро напишу больше. Сейчас же тороплюсь, чтобы дать о себе знать и не томить тебя. Это письмо не в счет!

Обнимаю тебя! Будь здоров!

Оля

50

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

12/25.VII.43

Милый Ванюша!

Спасибо тебе за именинное письмо и за вчерашнее, от 12-го257 (простое!). И еще большое, пребольшое спасибо за переписку «Под горами». Наслажусь ими. Отчего же ты так утомлен? Почему не поедешь на дачу? Вероятно Юля тебя звала? Я не все понимаю в отношении твоего племянника… А ты скуп на описания вашей встречи. Ничего не сказал, кроме сообщения о смерти Кати. Оценку твою дяди В.258 я тоже не знаю с какой стороны понимать, ибо не знаю точно, каков он и как себя проявляет, а также не знаю точно и твоих взглядов, т. е. вернее всех оттенков.

Мои именины мы будем праздновать собственно сегодня, т. к. вчера я безумно устала: ездила в Гаагу в церковь, еще накануне уехала в Утрехт, где и ночевала, чтобы с ранним поездом попасть в церковь. В 7:54 села в вагон, а вдруг по микрофону сообщают, что путь испорчен и нас повезут через Амстердам. Результат: приехала только к «Милость мира»259… Но все же причастилась, т. к. очень этого хотела. Из храма сразу же поехала навестить Валю. Там меня накормили ее сестра и мать, как на убой, но все наспех, наспех. Еле удалось поговорить с Валей. А дома нахожу письма: ее, ее сестры Оли и Пустошкина259а (сожженного горем), из коих вижу, как Валя меня ждала, но т. к. я сперва не собиралась в Гаагу, то очень огорчилась. Пустошкин пишет: «Она собирается с Вами отвести душу». А я-то, негодная, быстро укатила. Боялась опоздать к автобусу.

Еле доехала: с билетом 2-го класса еле втиснулась в 3-й, но когда огляделась, то увидала, что он, собственно, для Wermacht и вот перед самым отходом нас стали выбрасывать, но т. к. все было забито и можно было только выйти через окно, то случилась задержка и поезд тронулся.

Кое-как доехали. Но при посадке (я еще с чемоданчиком и зеленью из города, т. к. у нас даже шпината не найти, не говоря о салате) так меня толкали и все по больной-то руке и груди. Я чуть не плакала в невыносимой жаре и давке. Какая-то тетя так меня двинула, что даже устыдила ее. Долго не могла отдохнуть. Болит рука, все мускулы. Погода стоит чудная, а до этих дней был холодище, так что я не понимаю, что у тебя жара и завидую. Свидание с Валей меня очень потрясло. Очень жаль бедного Пустошкина. В ней вся его жизнь и радость. И как тонок и чуток он с ней. Говорит: «Не думал, что так будет. Надеялся, что Валя закроет мои глаза». Она лежит вся в цветах, люди ее любят и все балуют. Она роскошно обставлена, чудно питаться могла бы, но… ничего не кушает. Я отвезла ей собственного печенья, умоляла хоть отведать. Нет. Ах, Валя, Валя, какая это огромная сила духа. И как жестока к ней судьба. К чему было рассказывать людям (да еще как!!) о ее безнадежности? Я м. б. грешу, но думаю, что это сделано под косвенным влиянием Натальи, узаконенной цепи жизненной Пустошкина. Я грешница, не могу одолеть отвращения к этой мартышке. Все в ней ломанье и притворство.

26. VII. Кончаю сегодня. Вышли очень удачные именины: приехал в 1/2 8 ч. вечера мой хирург и было очень уютно. Сперва все «пугал», что ему к пациентам спешить надо, но засиделся до 11 ч. и только-только мог домой добраться. Страшно меня чествовали. Доктор сперва, увидя, что попал на семейное торжество, смутился, – не помешал ли. Всех он очаровал. Угощенье вышло чудное. Меня мучает, что тебе по хозяйству трудно. И что у тебя с рукой? От писанья? Пишешь ли ты «Пути»? Отдохни летом, постарайся уехать к Юле. Ах, Ваня, спроси при случае Елизавету Семеновну, получила ли она деньги. Меня смущает, т. к. до сих пор от нее нет ни строки об этом, а Фася уверяет, что ее муж переслал. М. б. он поручил той же «холере», а та и забыла. Я послала 20 гульденов и просила указать мое имя. У нас стоит тоже жара, пышет как из печки. Цветов в саду у меня масса, дом утопает в цветах. У меня много порывов и писать и рисовать, но все не соберусь. Руку больно. У меня многие буквы не выходят как-то, и до сих пор слаб мускул подбородка и нижней губы. Для посторонних это не видно, но мне трудно, например, плевать или полоскать рот. Со временем стало лучше, но не прошло. Рот был чуточку как-то атрофирован после операции. И все еще болит правое лицо, особенно губы. Причесываться больно, вся? кожа передает ток какой-то. Но это все пустое. Жаль, что правая рука. Ваня, меня очень интересует то, что ты писал будто я ушибла когда-то грудь. Я забыла. Ты это хорошо знаешь? Ответь на этот вопрос.

[На полях: ] Целую тебя и благословляю. Будь здоров. Оля

Конечно, Валю разуверяют близкие, но это очень трудно, «отрава» дана. Уже и она не верит.

51

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

Это те «ландыши», символ коих я послала тебе к Пасхе. А не акварель, как понял ты.

Продолжение и окончание следуют одновременно.

Ландыши

Старая легенда

Давным-давно, в ту пору, когда солнце еще ярче в небе горело, а на земле водились разные диковинные звери, по лугам цвели лазоревые цветочки, а в лесах еще певали райские птицы; – в далеком заморском государстве жил-был Король. Славно жил Король со своей молодой красавицей-Королевой[90], всего было у него вволю, и народ любил его крепко и верно, хоть и был он правитель строгий. Одна лишь была у Короля кручина, злой змеей она ему легла на сердце, высосала всю из жизни радость: уже седые нити выбиваются у Короля из-под короны, а все нет у него наследника-сына, кому бы передал он все свое славное государство, все свое богатство, славу, величанье. Не оставит он отпрыска славного своего королевского рода. Так кручинился Король втихомолку, становился он все строже, все седее да угрюмей.

Кручинилась и молодая Королева, – так она молилась, поднимая дивные свои очи к небу: «Ты, Пречистая Матерь Божья, услышь мою грешную к Тебе молитву, дай и мне Ты счастье материнства, дай дитя мне с сердцем добрым, чистым». Дивные смотрели в небо очи, трепетной душой внимала королева пенью райской птички. Сердцем всем своим любила Божий мир и всякое Его творенье. И молила она Творца снова: «Боже, Ты не дашь моему сердцу, полному любви к Твоему великому творенью, отойти в сырую землю и из мира Твоего пропасть бесследно… допусти меня, великий Боже, чистому дитяти передать любовь мою большую, чтоб младенец после нес перед Тобой свой любви светильник». И когда молилась Королева, все лицо ее светилось счастьем, знала, что Господь ее услышит.

И родился у нее сыночек, красотой своей был всем на диво. Сорок дней палили пушки, сорок дней пировали в Королевстве. Не нарадуется Король на своего наследного сына, планы строит про то, как тот будет править королевством. Не отходит от сына Королева, сама поет ему колыбельные песни, тихие слова ему шепчет: «Ты, дитя мое родное, малое созданье Божье, полюби ты мир Его прекрасный, пожалей ты всякую тварь земную. Сердцем ты своим увидь премудрость Божью, угадай святую тайну в мире и поведай ее ты людям». Прижимала мать дитятю к груди, будто сердце ему свое отдать хотела.

Вырастал Королевич родителям на радость, людям все на удивленье. А как стал он юношей разумным, стал учить его Король разной мудрости королевской, стал сажать его с собой рядом в высоких своих хоромах.

Ярко блещет солнышко красное в небе, да не пробиться ему сквозь толстые цветистые стекла в королевских хоромах… звонко птицы поют на ветках, да не слышно их Королевичу в пышных отцовских палатах: звонче их гремят казначеи, золотом пересыпают.

И затомилась душа Королевича по Божьему дивному миру, заныло его чистое сердце, затуманились его ясные очи. И запросился он у отца своего на волю, с матушкой своей выйти в лес-дубраву, в поле-чистое, в долы дальние, чтобы ветры буйные приносили им песни моря шумного, птицы райские голосисто пели чтобы, и над всем чтобы солнце яркое в небе плавилось.

Люда бедного Королевич сам разыскивал, по дорогам-тропам, по полям-лугам ходючи. И у каждого Королевич знал нужду-жалобу. И для каждого Королевич был ласковым. Полюбил народ Королевича крепче старого Короля сурового. Отзывался сердцем он на нужду-беду и на радость людскую, забывал тогда он про хоромы отцовы пышные. А Король-отец на сына стал хмуриться, Королеве стал выговаривать: «Не хочу я, чтобы ты мне бабью куклу из сына сделала, сам воспитаю я своего Королевича». И услал он сына в земли заморские, чтобы научился он уму-разуму. А когда вернулся домой Королевич, узнал он, что не стало его родимой. Умерла она тоскуя, его, сына своего призывая. Стало тесно Королевичу в отцовских высоких хоромах, ушел он в поле выплакать свое горе. И как глянул он в синее небо, будто очи родимой ему улыбнулись; речка ласковые слова ее, будто, прожурчала, птичка песенку сердца ее спела, а как кинулся он на траву шелкову, – будто кудри ее золотые рук его коснулись. И узнала его душа в миг тот, что жива душа его матушки любимой, что со всем она Божьим миром слитна. И наполнилось сердце Королевича несказанным светом, – будто матушку он свою увидел. И от полноты своей сердечной сыграл он на свирели песню. Песню, какой доселе не слыхали люди. С той поры стало ему сладко одному встречать-провожать ясные зори, ночью темной глядеть на высокие звезды, в быстрой речке умываться утром. Не вернулся Королевич в замок, а пошел он по велику свету. Вот приходит раз он в чужую землю, там народ весь готовит великий праздник, – выдает царь земли той свою дочку замуж. Проходил однажды Королевич мимо царева сада и увидел он там красавицу-царевну. То не радостная была невеста, не веселья песни она распевала, а кручинилась царевна сердцем, слезы горькие проливая. За немилого выдавал ее отец замуж. Так она была прекрасна в своей скорби, что пожалел ее Королевич от всего сердца. Полюбилась душе его царевна, полюбилась, хоть даже и до смерти.

И сказал в себе Королевич: «Как скажу ей про то, что во мне родилось, как всю душу ей мою открою, мало слов мне в языке нашем богатом, чтобы выразить любовь мою к прекрасной… любовь мою больше жизни…» И сыграл тогда юноша царевич песню, песню лучше всех песен в мире… Затаили буйны ветры свое дыханье, быстра речка замерла-затихла, птичка райская умолкла, потому что слушали они, как пело сердце человека. А когда окончил Королевич, подняла на него Царевна свои небесные очи и тихо-тихо ему сказала: «Кто ты, юноша неизвестный, и откуда ты сюда явился?» Как увидел Королевич те ясные очи, будто светом его озарило, краше матушки его родимой стояла перед ним Царевна, всю бы душу он за нее отдал… И ответил он ей так же тихо: «Я пришел сюда из стран далеких, странник я, простой прохожий в мире, твой слуга, царевна, до могилы, а зовут меня люди Ланом». Встрепенулась тут царевна-Елена, дивное слово ему сказала: «Я не знаю тебя Лан милый, но когда играл ты свою песню, вспомнила душа моя ее напевы, будто я сама ее давно играла, будто уж давно тебя я знаю, будто душенька у нас с тобой едина, только живет она у двух разных человек». Изумился такому слову Королевич, потому что сам свою в ней почуял душу. И сказал он Елене: «Нет у меня ни богатства, ни славы, царевна, есть в груди лишь сердце полное любви и песен, и его отдать тебе почту за счастье. Прости мне безумное слово, но коль хочешь, будь мне подругой-спутницей в жизни… приходи ко мне моя голубка, буду ждать твоего я решенья три дня и три ночи». Посмотрела в глаза ему царевна и увидела в них свое отраженье, не сказка ему ни слова и ушла в свои хоромы… День прождал Королевич в роще и другой уж вот на исходе. Ночью темной Королевич томится, про Елену ничего не знает. А на третье утро пошел он к царевым хоромам. Под окном притаился, горькие речи слышит. Пред отцом стоит его Царевна, милости у родителя просит. «Милости твоей просить пришла я, дорогой родитель, не прогневайся, вели слово молвить!» – «Что ты, дочка, и в уме ль ты, что ведешь такие речи, в чем тебе я отказывал прежде? Али мало я тебя холил? Али слуги тебе плохи, – дочка служат, али гусляры плохо играют песни, аль каменьев у тебя мало самоцветных?.. Жениха ли я тебе сыскал плохого, дочка? Иль полцарства тебе моего мало?? – Нет, родимый, всего у меня довольно, только нету у меня воли, – отпусти ты меня, батюшка по белу-свету, тесно мне в моем терему высоком…»

Улыбнулся царь боком, бороду в кулаке крутит.

«– Погоди, голубка, скоро ты пойдешь в просторные хоромы, сама ты будешь царицей державной, через 3 дня сыграем мы на славу твою свадьбу, царство мы с зятем наше удвоим, заживем мы на славу…» Упала Царевна отцу в ноги, и в слезах она его просит-молит: «Ты, родитель мой, батюшка родимый, не губи меня, не отдай за постылого замуж, отпусти ты меня на волю, а царицей[91] сделай мою сестру меньшую, завидует она моей доле. Не нужные мне, батюшка, царские хоромы – чисто поле краше их и шире, самоцветных камней ярче звезды, гуслярам твоим не спеть той песни, что слыхала я у юноши-Лана».

Тут нахмурился царь черной тучей, крепче бороду ухватил рукою и сказал-отрезал слово: вот что, дочка, как скажу я, так и будет, – за тебя я дал свое царское слово, жениху твоему обещал я тебя дочка, невозможно мне идти на попятный, невозможно мне опорочить свое слово, все равно, что в лик дать себя холопу ударить. Не проси у меня, чего ты не разумеешь. Через 3 дня будешь ты царицей!.. стерпится и… гляди… полюбишь!

А когда ушла к себе в терем Елена, приказал ее старухе-мамке запереть ее ключом тяжелым.

Третий день тоскует Королевич, нет у него никакой надежды. На заре собрался снова к царевым хоромам, захотелось ему, хоть издали повидать Царевну… Вот идет он полем, – в поле цветики цветут один краше другого, а все нет такого, что достоин был бы украсить Красавицу-Елену. А как выйти ему на дорогу, увидал он лазоревый цветок – волшебный, красоты он был необычайной, и сорвал его Лан для своей любы. К сердцу прижимает он цветочек, а на сердце у него черная кручина. Ночью пришел он под окно царевны, не видать в нем милой тени. Песню он хотел сложить ей, да не смог от горя. От кручины онемело сердце… так и ушел Лан один обратно.

А идет одиноко прижимая он к груди своей тот лазоревый цветочек, прижимая его к своему сердцу, душенька в нем тоской черной тосковала. Высохли-иссякли у Лана с горя слезы, показалась жизнь ему горше полыни. Переполнилось его ретивое сердце скорбью-печалью, не могла из него выйти ни едина песня. Задыхался Лан-Королевич, захлебнулся горем, сперлась в сердце тоска, и не выйти ей ни слезьми, ни песней. И случилось тут великое диво: почернел у Лана тот цветочек, что холодными руками к жаркой груди прижимал он. Посмотрел на него Королевич, пожалел творенье Божье… отогрелось жалостью этой его сердце, и тогда услышал Лан тихо пенье, будто на груди у него кто-то плакал. А в руках у него шевелился цветочек, распускал свои лепесточки, словно перья пестик вырос в тонкую головку, птичкой малой обернулся лазоревый цветочек.

Продолжение и окончание260

И за песней той рыдать начал Королевич – горьки были его слезы, горьки были они и сладки – выплакал до дна он свое сердце, сердце, что само уже петь не умело. А к утру завял цветочек-птичка, – к утру же не стало и Лана. Вот Елена в тереме тужит, в двери напрасно она стучится. А как заснул отец ее в своей опочивальне, порвала она свое покрывало, крепкие жгуты из него скрутила и сползла по ним через окошко. Темной ночью искала она пути-дороги, к милому спешила через рощи. Только к утру нашла она Лана, – он лежал под дубом бездыханен. На груди у него птичка – лазоревый цветочек засох перышками-лепестками. А где падали Лановы слезы ключиком вода из земли пробивалась. Шел от ключика того дух прекрасный, были в нем и сладость-горечь жизни, любви и смерти. Сердцем своим Елена слезы Лановы в нем угадала. Бросилась она к нему на сердце, руками голову его обнимает. Вот взяла она из ключика водицы, брызгает в лицо Лана. – «Оживи, встань мой любимый, Лан – дыши же! Лан – дыши же!» Но не встал Королевич-Лан к жизни этой, не ожил он для разлуки с милой. Плачет Елена над Ланом, а Царь-отец выслал уж за ней погоню, приказал связать, как пленницу свою дочку.

Слышит топот коней Елена, зовет она, кличет друга… «Лан – дыши же!.. а коль нет, возьми меня с собой, любимый». Брызжет Елена из ключика водицей, дышит ее ароматом, а куда падали те капли, вырастали там белые цветочки. Слезами на стебельках они повисли, сладкой горечью напоили воздух, сладкой горечью жизни, любви и смерти. Дышит-пьет Елена этот воздух, будто милого ловит она дыханье… а когда прискакали царевы слуги, лежала сама бездыханна.

И с тех пор каждую весну расцветают в рощах те цветы-слезы. Лечат люди ими больное сердце, девушки-невесты несут к алтарю их букеты, духом дивным манят те цветы, чаруют – томят они и старого и молодого, только кто дышит ими много, засыпает сладко навеки. «Лан-дыши» зовут их люди.

Оля Май-июль 1943

29. VII.43

Ванечка, вот моя тебе безделка. Помнишь, я тебе еще к Пасхе хотела послать? Ты понял, что акварель ландышей. Но у меня эта сказка уже была в думах. Только всяческие дела, суета и болезни меня отвлекли.

Собственно, она вся была написана в мае, а теперь я ее лишь выправила. Вчера читала маме, сказав, что я ее нашла в старом журнале. Не решилась выдать свое. Прочла потому свободней. Маме, кажется, понравилось.

А тебе? Распуши меня в пух и прах. Эта тема – мой сон. Помнишь? Только я стилизовала. У меня много снов – тем. Еще один есть – дивный. Собственно скорее тема для картины, но… «слово все может охватить»! Твои слова! Хочу писать. Безумно жаль, что правая рука болит, сегодня спать не могла от боли, т. к. вчера переписывала тебе. Как бы машинку! У нас только латинская. Целую тебя, мой критик! Будь милостив. Но больше всего: справедлив. Не жалей! Ругай, коли надо.

Оля

P. S. У меня копии нет; то с чего переписала – не исправлено. Очень скучно переправлять в 2-х экземплярах.

52

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

4. VIII.43

Милая моя Олюша, ты опять ходишь на голове! Двух месяцев не прошло с тяжелой операции, а ты скачешь, подвергаешь себя непосильным и для здорового человека подвигам! Чего ты добиваешься? Свалиться снова?.. К чему это?! Я понимаю – у тебя потребность причаститься, но нельзя же себя убивать для этого. Надо набираться сил, а ты и остаток их мечешь на тормохню и давку в пути. Безумие. Как близкие не удержали тебя?! Не подвиг это, а какое-то подрывное самоистязание. Ничего не понимаю, очень этим подавлен.

Да, Валя Розанова – Боже, какая она несчастная! И что за подлец-доктор, как он смел бросить ее в отчаяние, сказав ей – хотя бы – правду о ее болезни! Таких судить надо и лишать права лечить. Вот то, что она не принимает пищи, это плод этой _п_р_а_в_д_ы: она каждый миг теперь знает-думает – казнь моя приближается. У нервных людей при этом совсем пропадает желание принимать пищу. Она убивает себя голодовкой. Ах, подлец – подлец!

А ты, ты-то хороша! – не могу отделаться от видений, как тебя толкали в дороге, давили, а ты еще с этими пожитками! Тебе – пойми же! – еще неделями надо бы лежать, (у тебя, ведь, почка больная!) а ты скачешь, как одержимая! Я раздражен, и у меня пропадает воля писать тебе.

Да, я отлично помню, что ты мне писала (с год тому) что «сильно» («больно» или «очень больно») ушибла грудь. Я тебя не раз спрашивал, как ушиб, прошла боль… – но ты мне, кажется (?) так и не ответила. Постараюсь отыскать в письмах, когда это было, но это нелегко при твоем мелком почерке – надо перечитать груду. А мне иные письма твои и тяжело читать. Но я постараюсь.

Елизавета Семеновна – на даче (не у сестры, там очень сыро), и я ее запрошу, получила ли она твой должок. Почему ты так много послала (поручила послать этому дубине!), Е[лизавета] С[еменовна] сказала мне, когда я отдавал деньги, что все стоило (елка с украшениями) 250 фр. Я еще ее переспросил – и она сказала – 250! Думаю, что она не получила через дубину или его знакомого Holer, (холеру!), иначе бы она мне сказала и вернула деньги: она очень в этом отношении щепетильна, знаю. Спрошу.

Жара (с неделю) меня извела, охота есть пропала совсем. Сегодня, после большой грозы, свежей стало, и спал я лучше. Не люблю «гостить», привык к своему укладу, а его нарушение действует на все во мне. Юля все зовет, но я, переночевав у них две ночи, поразбился. М. б. одноденкой побываю. Мне не хватает той или другой книги, того-сего… Да и пищевой режим не тот, при всем ее попечении о моих удобствах. Да и события мешают, всячески. Отдыхаю я – когда в работе.

О племяннике нечего писать мне. Много говорили, но этого не упишешь. Существенного и не коснулись, как всегда, когда встречаешься после годов (20!) отсутствия. Главное – я написал тебе. Жду чего-то определенного. С 18-го апреля я не получил от него ни строчки. Где он – не знаю. Знаю одно: 10-го мая был он в Берлине, у моих знакомых. 11-го должен был видеться с кем-то крупным. Вот и все.

Мне очень хочется послать тебе «Душистый горошек» хотя бы. Подумай, нельзя ли мне переслать его в Берлин (бывают оказии). Почему ты не дашь имя-адрес друга вашей семьи, который бывает у вас? Или его нет теперь в Берлине? Он мог бы найти случай переслать тебе духи. Ты же – больная, он это охотно сделает.

Рука моя почти прошла. Временами опять чувствую «намеки» давней болезни, – тогда принимаюсь за «покрышку» глинкой или вроде. Болей нет. Пищеварение нормальное. Нет ни изжоги, ни отрыжки, ни – кислотности.

Кажется, ответил на все – второстепенное.

Теперь о твоей сказочке. Работа меня не удовлетворила. Дарование твое ясно, оно и здесь бесспорно, но… – ты не умеешь работать, ты – торопишься, ты делаешь с запалом. Нельзя так. Все это – сырьё. Во-первых, – надуманность, – режет ухо! – с этим «Лан-дыши!..» – режет. 2-ое, сказка, как сказка, должна быть проста, без нагромождений. 3-ье, положения очень избиты, захватаны. 4-ое, ты связала себя «стилизованием», лишив себя свободы; не выдерживаешь (очень часто!) размера, получается «хроманье». Помни: в художественном произведении каждое слово должно быть на месте, – его появление должно быть оправдано. У тебя слишком многословно, растянуто, – в конце концов, наскучивает. Я читал безо всякого захвата, лениво, хоть это и твое. Но «ты» – для меня – в искусстве – уже не «ты», а автор. Отдельные места, слова, абзацы – хороши, удачны. Можно _с_д_е_л_а_т_ь_ сказку, но… не стоит труда. Нарочитость темы – охлаждает. А аксессуары – истрепаны, ходячи, – все эти «лазоревые цветики» и проч. Сказка – сама простота. Возьми Пушкина – «Сказка о рыбаке и рыбке»261. Или – по сжатости – «Песни западных славян». Или – русские народные сказки. Там встречаются иногда «сложности», но одёжка сказки, словесная ткань – посмотри, как проста, как мало «украшений» и «завитков» словесных. Этим недостатком страдает наш «мудрователь словечками» Ремизов262. Я почти уверен, что эти «Ландыши» скоро надоедят тебе. Увидишь! Олюша, не полагайся на «сны»: они сложный продукт хаоса подсознания: искусство – сон особого рода, где все время бодрствующее око мастера, его ухо, его – мера, его весы (всякие!). Не удручайся. Я искренно говорю: и в этой работе ты обнаруживаешь дар свой. Но – недостаток уменья, _н_а_д_з_о_р_а, _с_у_д_а. «Говенье» – куда лучше. «Айюшка» – отлично, если ее выправить местами (она – тоже наскоро дана!). Лучше всего (по простоте-совершенству) это твоя пол-странички, как высиживала цыпленка, ужин, ссора (толкались) с двоюродным братом, дядя, его «преступление», твое горе… Это – для хрестоматии! Видишь, какие в тебе возможности. Видишь, как врезалось во мне! Значит – сильно дано. И раньше – в золоте ячменя, вечер, ты ходила за ягодами. И как шла..! Олюнка, я душу тебя, обнимаю, от радости, как ты можешь делать! когда не надумываешь, а – даешь – как сердце поет. Но – обработка – после, всегда, – и самая строгая, но только и тут нельзя пересолить! Боже упаси! – Можно засушить, или – как у художников кисти – «записать», «замучить» полотно. Вергилий263 хорошо сказал: пахнет (от манускрипта) светильником (маслом лампы!) – слишком значит, много _п_о_т_у, _с_т_а_р_а_н_и_я… Повторю: не исходи из _с_н_о_в. Исходи из _с_о_л_н_ц_а, жизни, сердца живого… – из _д_ы_х_а_н_и_я… из _б_л_и_з_к_о_г_о. И читатель найдет _д_а_л_е_к_о_е, глубокое, – и _с_в_о_е. Трудно объяснить все в письме. Два – три разговора – и ты столько бы узнала, при-няла! Друг-друга поправляя, спрашивая, мы многому бы учились. Я никогда не считал и не буду считать себя неопровергаемым. Я всегда готов узнать еще, – и верю – через тебя – узнал бы. Ты – талант Божией Милостию, и я не боюсь говорить тебе правду, как ее понимаю: я люблю тебя – и Олю, и – товарку. Матерьялу… его – го-ры!.. Одна трагедия бедной Вали (как я жалею ее, болею ею!)… а еще эта твоя Фася… – ро-ман! Ничего о ней не знаю, а _в_и_ж_у – Драма… Кстати, чем она «опять больна…» – и плачет, – писала ты —?.. Она, кажется, умственно не-сложна, но, думаю, у ней свой душевный склад, «мирок»… и – вопросы, желания, идеалы… А тебе я указываю – тему – дай историю, хотя бы, фермы, ее жизни… фермы – как _с_у_щ_е_с_т_в_а_ очень сложного: всех ее частей – общей жизни. Как ты _в_с_е_ насытишь!.. И как это будет тебе легко и – сладко! Ты среди всего дашь – челове-ка!.. И [не заметил], а начинал письмо-бумагу.

[На полях: ] Милка, целую твои глазки. Как здоровье? – Напиши, и – полней! Твой Ваня

Я случайно написал очерк в 5 1/2 стр. «Свет во тьме»263а – для инвалидов. У меня план: м. б. они из этого сделают для себя что-то, в помощь – ну, тысяч на 100.

В следующем письме напишу все. И м. б. пришлю очерк. Работал с неделю.

53

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

9. VIII.43 г.

Милый Ваня!

Получила я твое письмо, и мне очень горько: за что ты все продолжаешь злобствовать на меня? Ведь у тебя неудержная, беспрерывная раздраженность на меня. Уж высказался бы лучше, чем пилить деревянной пилой. Ты не подумай, что я «мимозничаю» из-за критики твоей моего глупого (* Ты сам знаешь, что я никогда не обольщалась своими способностями. Ну брошу!) писанья. Я всякую критику принимаю благодарно, уже хоть только потому, что ты время у себя нашел для такой дряни. Но все твое письмо и эта самая критика дышат злостью. Можно разбранить за дурное писанье и можно «исколоть».

Ведь странно было бы матери бить ребенка, учащегося ходить и делающего ошибки в движеньях. Впрочем м. б. и бить бы можно, если этого требует педагогика, а не диктует личная раздраженность.

Ну, будет… Хочу только еще сказать, что странно мне это, как ты не ценишь то, что нам дается. А много ли будет еще даваться? И долги ли наши дни? И что значат эти наши дни? Да, конечно, трагедия одной Вали исчерпывает много тем… Но, прости меня, если я снова откажусь от этой твоей данной темы. И без копанья в ней, я достаточно страдаю утратой Вали, а тут «вживаться» в эту кошмарность, да еще… проводя параллели. Ведь я человек, и моим силам бывает тоже конец. Фасина «драма»..? Да, конечно драма, и таких много, но самой Фасей воспринимается не в тех пунктах, которые являются как бы кардинальными. Но это все не то. Я не могу писать о Вале. Это же и моя боль. Это какое-то «палачество» было бы. Да пока вообще ничего не могу делать: я опять больна. Опять почка сильно кровоточит. Не бранись, пожалуйста: я ничего не делала. О Гааге тоже напрасно ты, – на другой день поездки был у меня мой хирург и одобрил поездку. Он учитывает психологически это – «то нельзя и другое нельзя». Моего уролога нет больше, не знаю, что с ним, м. б. в отпуске?! Ну, лежу на спине и не шевелясь, как обычно. Господи, если бы не эта ужасная война! Хоть бы на воды куда-нибудь попробовать поехать. Ваня, прошу тебя, оставь злобу. Я не могу больше выносить твоей скрытой со мной борьбы. Надо беречь доброе в нас – это самое ценное, и все внешнее – ничто. Я в субботу была сражена опять ею. И как часто так бывало (почти всегда), что я сваливаюсь после этого. Если я раздражаю тебя, то скажи просто, я лучше подожду писать тебе. Какой толк в письмах, если только злят. А пишу я их тихо и благостно. Значит, это не во мне. Меня задавила жизнь своей серьезностью, и разве вправе мы тратить свои силы на… что? На уколы. Да, странная вещь жизнь. И почему мы утешаем больных: «будете здоровы, будете жить»! Сто лет, 10 лет – миг только в жизни, а сама жизнь – это болезнь с определенным исходом. И не разумнее ли воспитывать в себе примиренность с этим, а не укрепляться в бегстве от неизбежного? Рано или поздно… Я слаба и боюсь, я не герой, я не то что Валя, но разве жизнь спрашивает о том, что мы можем. Прости, что так пишу, но я много думаю так. Не сочти за паникерство, – о, нет, я совсем спокойна. Конечно, убита рецидивом почки, – это понятно, но надо нести.