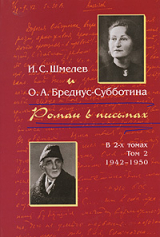

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 61 страниц)

[На полях: ] Как я люблю тебя, Олюночка! Как это сильно во мне и светло.

Умоляю тебя, не вздумай принимать, если знахарка что даст!

6 ч. вечера должен встать и идти на почту.

20

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

10. XI.42 8–30 вечера

Олюночка-золотая, только из твоего сердца могла родиться эта открытка139,– вот она, – ласточка залетная, целую ее, – _ж_и_в_о_е_ сердце твое в ней. В_с_е_ в ней: и великая любовь твоя, и мучительная тоска-тревога. Так мне понятно все это, – это же и во мне, _м_о_е. Оля, мне лучше – и _б_у_д_е_т_ лучше. Я – спокойней. Вчера немного гулял. Дни – золотые, крепкие, но мороза еще не было. В такие-то вот дни – быть бы у тебя, дышать в садах, пить крепкий настой осенний, – легкое, холодящее вино! Оно всегда бодрит меня, влечет к работе. Болей нет, но к вечеру чувствуется кислотность. Уколы «histropa» кажется, полезны, но они «о двух концах»: если делать их близко – по времени – от приемов пищи, можно остановить пищеварение – и тогда – тошнота с последствиями. Это я точно установил, и велел сестре милосердия брать не 3/4 centimètrecube[37], a 1/2 – для последних 4-х уколов. Аппетит хороший – утром и в 2 ч. – к вечеру – я довольствуюсь горячей водой с молоком и 2 сухарями с маслом. Думаю, что вес мой – во всяком случае, не падает – м. б. даже «обрастаю»… Самочувствие лучше. Крепко возьму себя в руки, буду соблюдать диету, – м. б. от мяса на время откажусь. Надо дать отдохнуть estomac[38] и проч.! – Пишу тебе в постели, поленился – не вставал сегодня. Мне покойней так. Родная моя, в целом мире – единственная! Кляну себя, что писал 29-го X140, – встревожил тебя своей «панихидой»… Но, Оля, не могу и таить от тебя – открываюсь тебе в тоске, – будто ищу у тебя защиты, _с_в_е_т_а… Прости, голубка. Я целовал, глазами-ресницами ласкал письмецо твое. Ско-лько в нем..! – слышу я за этими строчками..! И как понятно это горькое – быть на чужом веселье со своим горестным сердцем141. Олюночка, пойми же меня! Дождись меня – я _д_о_л_ж_е_н_ к тебе приехать! И, Бог поможет, – приеду. Что мне говорить – о счастье _н_е_с_б_ы_т_о_ч_н_о_м – увидеть тебя здесь? Но не жалким хотел бы встретить тебя… – и – о, как страшусь! – если ты заболеешь здесь, это будет ударом мне, – боюсь и думать, – _к_а_к_и_м! Я всегда мог бы лечь в клинику-лечебницу, хорошую, _ч_а_с_т_н_у_ю, – боюсь госпиталей! – но не хочу, это меня придавит. Ведь _в_с_е_ в моей болезни – кажется, определилось, – надо: терпение – и волю. Моя «Арина Родионовна» приходит в 8 ч. утра, уходит – часа в 3. Все мне сготовит, подаст. Стучит, возится в другой комнате, (на зиму моя огромная – «студия»? – разделена, мой «заломчик-альков» вместе с кабинетом) – и мне не так одиноко, если нет захожих. Я не умею совсем рисовать (бездарен!), но попробую дать тебе некоторое представление о моей квартире. Вот как (окна на Boileau) на запад-юго-запад[39]. Нет, как бездарно нацарапал. Будут топить, а пока – малый радиатор, есть и еще два, в запасе, на случай морозов.

Олечек, в сердце схоронил твой порыв – приехать и все мне устроить, меня устроить! Как я _с_л_ы_ш_у_ твое сердце! Как _в_и_ж_у_ – знаю _в_с_ю_ тебя, несравненная! Знаю: ты можешь сделать, и как же ценно!! Как _п_ь_ю_ нежность-любовь твою! Она меня исцелит, – только одно твое _д_в_и_ж_е_н_и_е! На коленях перед тобой, целую твои ножки. Но, Олечек, не делай этого… за тебя в тревоге! И все равно, _н_и_ч_е_г_о_ нельзя провезти, _в_с_е_ отбирает или голландская, или французская таможня. Анна Семеновна не раз убедилась. Ну, что ты можешь мне привезти, чего я – при известных усилиях, – не мог бы найти здесь? И даю тебе слово: если бы мне стало вдруг хуже – я сам попросился бы в клинику. Теперь я хоть за тебя спокоен: ты _д_о_м_а, всегда возле тебя дорогое твое – мамочка, Сережа, и будут приняты все меры.

Глухая осень, – холода, пойдет непогодь, – ив такую пору, в современных условиях, – тебе, – всегда под угрозой болезни! – быть в трудной дороге (в поездах битком, нельзя тебе!!), на-юру, в чужом Париже, (пусть и в удобном отеле). Когда твой Ванёк «скрипит». Ну, случись с тобой… – я… _ч_т_о_ я-то буду…?! Изведусь. А ты – будешь беспомощна. Знаю, о тебе будут заботиться, да, – и как еще! Юля _в_с_е_ сделает, по моим указаниям… в_с_е!! Но мы с тобой – источим последние силы – в тревогах смертных. Не надо делать такого _с_и_л_ь_н_о_г_о_ опыта. Светик мой, – о, чудесная-призрачная моя! – в иные миги мне так представится… – будто сон мне снится, _с_о_н_ _о_ _т_е_б_е! – так для меня это несбыточно – щедрая Милость Господня..! – Ты, _я_в_л_е_н_н_а_я_ мне! Я молю Господа – ущедрить Милость – дать мне увидеть тебя, поклониться тебе, душа родная, моей дружка.

На днях А. С. Будо едет по делам в Голландию, возьмет мою книгу для тебя. Это – забытый мною! – II-й том моих сочинений, выпущенный Петербургским союзом писателей в 1912 г.142 (после был переиздан, причем я исключил рассказ «Иван Кузьмич»143. Почему – не знаю). Перечитал теперь и вижу – для _т_о_г_о_ Ив. Шмелева – рассказ приличный, психологически выписан удовлетворительно – и – по характеру – _м_о_й! – Не знаю, дам ли еще что газете. Печально, что не пришлось изложить мои взгляды на жизнь и мир… а без повода (если негде печатать!) я теряю «толчки» к писанью. А как я горел! И как бы мно-гое выперло из души! – В ночь на понедельник – 9-го XI – видел покойную матушку! Не помню, ко-гда еще видал! Она, похудевшая, в белесом платьице, хочет, словно, меня увидеть… и вот, кто-то слева, м. б. Оля покойная, _п_о_к_а_з_ы_в_а_е_т_ на меня, а я где-то на 3-м – заднем плане[40].

Матушка, кажется ничего не сказала, смотрела, как бы жалея меня. А я что-то сказал, – я не помню. Просил..? или – приветствовал… Мне было радостно – увидеть старенькую, и я почувствовал, что она – _р_о_д_н_а_я_ моя, и я люблю ее, и мне жалко ее… почему? Теперь мне больно, как мало был я с ней ласков, как не умел быть ласковым с ней! Надо было хотя бы переломить, для нее, перестроить что-то в душе. Она не умела – или очень редко умела, и так неуклюже! – ласкать детей. Что же, она не виновата, не умели воспитать в ней ласковость, суровая семья была у ней, училась и жила в институте (Елизаветинский институт в Москве)144, очень хорошо училась, с наградами, почти из института – замуж, не по любви, но жили с отцом хорошо, у него был такой _я_с_н_ы_й_ характер, _м_и_р_н_ы_й, – чуткий душевно был он, даже (в то-то время!) служащих _н_е_ _м_о_г_ обидеть или прижать… Да вот: иной раз воротится домой часам к 11 вечера. Кухарка спит. Все спят. Осторожно разбудит – «Татьянушка, сделай-ка яишенку… прости уж… есть хочу…» – не любил ресторанничать или по трактирам, – она на таганке, на лучине, изготовит – в 5 шт. глазунью… – подаст тихо в столовую, (снизу из кухни) – валенки всегда, чтобы не стучать. Отец – помню! – калач так вкусно над яичницей разломит, (крупные золотые запонки сверкнут на чистых крутых манжетах, – он без жилетки, _н_о_ч_н_о_й…) – «Погоди-ка, – скажет шепотком, на-ка… не серчай, что побудил…» – и – двугривенный. Та – «да что вы, Сергей Иванович… да я всегда рада… как же так голодным спать…» Всегда любил наградить. А если кого обидел… погорячился… весь день сам не свой… О, _к_а_к_ это ценил народ! И как я, я, маленький, _ч_у_в_с_т_в_о_в_а_л… до слез!! Я всегда страдал, и ка-ак! – если кого увольняли. И очень не любил увольнять. Как любили его, и как ходили за ним, когда он заболел смертно… и как же страдал! Вот мне и жутко писать последние очерки «Лета Господня». Но надо. Дал бы Господь войти в силу. Одиннадцатый час. Тошноты нет, но небольшая renvoi[41]. Завтра заставлю себя пойти пройтись. Почти бросил курить: два раза в день по 1/3 папироски.

[На полях: ] 11.XI – Утром твое письмо 5.Х1144а. Целую. Да, сердцем страшусь за тебя – пойми! И хочу видеть тебя в Париже, но разум говорит: _н_е_л_ь_з_я, нет. Страшусь за тебя – пойми!

Я – старовер, – больница для меня – ужас, не верю во французское лечение, и – французским сестрам.

Процесс моего пищеварения, – вполне хороший, только вот отрыжка дрожжами – очевидно, залеживается.

Желудок очень расширен и опущен.

Не заметил – как кончил 2 лист. Целую, деточка, Оля моя. Пиши. Твой Ванёк

21

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

12. XI.42

Милое мое солнышко, родной Ванюша!

Письмо твое сегодня, – и как я счастлива, что тебе получше. Видишь мой дорогой, – ты, как я и думала, перепринимал лекарств. Господи, что же мне сделать, чтобы попитать тебя?! Анна Семеновна _д_о_л_ж_н_а_ (!) обязательно взять от меня все, что я ей соберу. Я сама стесняюсь многим ее отяготить, но хоть немного-то!

Я ей на Rusell пишу, чтобы заранее мне она сообщила, а не в день отъезда, а письмо пришло 2 дня после ее отбытия. Я хлопочу о своей поездке в Париж, но из-за вчерашних событий м. б. еще новые затруднения встретятся. Мой друг, могущий мне помочь, уехал как назло до сегодня или завтра в Париж, а без него нечего и пробовать. Мне доктор мой сказал, что, если van Capellen мне не мог помочь в болезни, то в Голландии не к кому обращаться больше, что помощь парижского врача можно только приветствовать. Дал и бумажку. Напиши же еще и адрес и имя urolog’a, знаменитого у вас. Есть же!? Пока что я собираюсь только к Марининому и твоему Antoine. Посмотрю, что выйдет из моей просьбы. Я только и живу этой мечтой. Я извожусь думами о тебе, Ванёк, ночи не сплю, воображая тебя одиноким в болезни. И этот холод! Эту ночь у нас был о. Д[ионисий], – ночью страдал желудком – язва, операция была уже у него. А я, слыша его муки, о тебе думала. Господи, что же мне для тебя сделать. Я грешу досадой на то, что вот Анна Семеновна, Елизавета Семеновна, «Юля» и прочие тебе помочь могут, а я только бессмысленно развожу руками…

О статьях… чего же мне добавить? Я этого ждала…если Ваня со мной одинаково чувствует. Иначе же не могло и быть. Я их слишком хорошо знаю. Не год и не два, а целый большой отрезок сознательной жизни. Правда только хронологически, не внутренне. Не горюй, – значит так надо. Но каковы они-то, видишь? Ну, будет. Ты обо мне не волнуйся, я здорова, хотя эти дни простужена была адски. Прошло. Крови нет пока что. Берегусь, конечно. Боли в груди было начинались вчера ночью, но я приняла твое против спазм. Помогло. Спала плохо, т. к. о. Д[ионисий] страдал, а я слышала, – он с голодовки-то попал (как он выразился) в «землю обетования». Молоко не снятое и прочее его и «угробили». Но ему помогла моя микстура, которую мне дал 4 года тому проф. Руднев144б в Берлине. Магнезия. Утром бледный встал, но говорит все прошло. Я виновата, – заугощала его. Уху сварила, чудную, жирную, щуку ему дала, с соусом из масла с желтком стертыми, потом еще старых времен была у меня такая индийская «история» для вегетерианцев – котлетку ему сделала из нее, груши вареные, теплые, яблочный мусс, а на ночь простокваши, вот после нее-то и взяло его. Хлеб ему пекла сама из своей муки, чтобы не было суррогатов. С хлебом будет трудно, в этом году у нас плохая пшеница, прибило дождем ее. Дают строго по пайку, тоже что и на карточки, только как премию за поднятие целины под злаки, дали немного добавочного. Молотьба еще была эти недели. Было 14–15 человек рабочих около молотилки, контролер (бывший сыщик полиции), чтобы мужики не утянули чего сверх пайка. А над этим контролером еще 2 контролера, чтобы он не вошел в стачку.

Одного засадили в тюрьму, что плохо глядел. Мне надо было 11 человек кормить по 5 раз в день! Подумай, сколько работы. Под конец они сказали, что такого приема они ни в одном доме не встречали и долго будут помнить mevronw[42], о которой их предупреждали, что «она вероятно и слова одного по-голландски сказать не сможет, т. к. ее слышат говор на каком-то странном языке». Я выслушала массу комплиментов и моему голландскому языку, и хозяйственным заботам, и гостеприимству. На все сие я только сказала: «…Ничего нет особенного, это тот minimum, который вы встретите в каждой русской семье. Гостеприимство – наш приятный долг». Из неприятной процедуры молотьбы сделался праздник, несмотря на всю возню, работу и грязь. А кончилось еще и романом: моя миленькая служанка (не трамбовка, ту я отпустила) приглянулась одному мотористу, тоже редко очаровательному, – обаятельная какая красота и симпатичность. Мне радостно было на них смотреть. Мило, просто, чисто. Я ее посылала подавать к столу, а она малиной заливалась и глаза опускала. Хорошенькая девочка, кокетливая кошечка от природы. Ну, Бог с ними. Ванечек, золотко, поправляйся, не томи себя мыслями. Может быть лучше тебя в больницу направить? Попытайся же, м. б. и не так там плохо. Тепло там будет. Мне очень хочется приехать в Париж. А тебе? Нет… не совсем… Чую. И иногда боюсь, что оказалась бы «татарином» или хуже. Ведь правда? Голубочек, прости, что я не переписала до сих пор «Яйюшку», я ужасно заверчена в хозяйстве. Теперь надо все убрать: маис сушить, а то гниет, курам есть нечего, капусту рубить. Еще здешнюю травку – андивию солить и массу всего другого. Яблоки и груши чистить для сушки… Ящиками. Вот бы тебе привезла. У меня мозоль на пальце от чистки. Дней не хватает. И все – это несчастное, презренное и такое нужное «едово». Кур старых колоть надо, стерилизовать. Вот тебе бы! Корнеплоды приводить в порядок… А еще целая куча других дел. Шить надо: платья зимние пересмотреть, пижаму фланелевую, кофточку верхнюю сшить – начато – не кончено. Еще кое-что. Платья все мне узки… особенно парадные. Взять хоть одно с собой, если поеду? Или только то, в чем поеду? А в чем? Трудно остановиться. Что тебе лучше всего приглянется? Не нарядное хочется, а свое, что лучше гармонирует. Но что? Я никогда не знаю. На свадьбе у соседей я королевски выглядела… до… 5 часов, до письма твоего145, а потом… жалкая была, с опухшими глазами. Не смогу тебе такой показаться… вся прелесть была в камнях – золотых топазах – старинное колье из топазов и жемчугов, на открытой шее, платье – черный бархат без всяких прикрас, только золотой поясок. Короной волосы. Колье – бабушки, прабабушки. Но его в дорогу не возьмешь. Осталась одна только серьга, длинная, веткой, чудно мне идет, дивно. Но второй, увы, нет. Мне дарит мама имитацию к рождеству, тоже хороши. Мне нравятся эти побрякушки. Негритянка? Для торжества, мама мне еще приколола очень красивые кружева, широкие, настоящие… Был вид, как со старинной картины. Оригинально. Мне идут такие «воротники», как крылья. Одно вечернее, еще девичье, платье: узкое до полу, черное, атласное, только в самом низу клеш, ничего, никаких «штук», а у декольте огромный белый тафтовый, как крылья «воротник», особенно сработанный. Декольте: спереди не большое, а спина до пояса остроконечно открыта. И кончалось бриллиантовой пряжкой (имитация, конечно, но эффектно). Такого 2-го ни у кого не было. А все мама. Какая дура, все о тряпках. Но я тебя нарочно хочу вырвать из твоих дум. Вот изволь слушать, как твой Олёк бывает тут! Вот твоя «умница»-то! Я люблю «стройные» платья. Но не строгие. Я женственное люблю и в туалетах. Бантики, кружева, цветы, камни… очень люблю. Кольца, серьги. Не люблю полумужественных мод, английских костюмов. У меня были, – гадко. Не по себе. Амазонка – другое было. В костюме наездницы (имею в виду модный, с галифе) много может быть шарма. Ты согласен? На свадьбе у мужиков была такая масса бриллиантов, золота… и каких! Сами то часто бегемоты, а грудь и руки и уши… горят, горят. Чудно! Я глаз не могла оторвать от одной старушки 85 лет, всю увешанную драгоценностями и какой работы! Игра какая! Только бы хоть раз примерить! Таких вещей, смело уверяю, не снилось ни одной фильмовой диве. Богаты крестьяне здесь, что и говорить. Но скучно все это. Ах, много бы можно написать, да не хватит времени. Ванечек, душенька, я все время с тобой, все, все время.

Крещу тебя. Молюсь, целую. Будь здоров, солнышко.

[На полях: ] Целую нежно и обнимаю. Твоя О.

Стыжусь такого глупого письма… Простишь? Так счастлива, что лучше тебе. Так мечтаю о свидании и потому о женской ерунде пишу, как бы уже выбирая для тебя туалет. Но это мне не важно. Это все – совсем, совсем между прочим. Ванечка, если бы удалось встретиться!! Будь здоров!

Это птичка грызла, летать ее пустила![43]

22

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

18. XI.42 4 дня

Милая, нежная моя Олюночка, как успокоительны, как хороши, как ласковы твои письма! Это мне такое укрепление! И знаешь, твои хозяйственные заботы так почему-то и мне близки, – да потому, что _т_ы_ здесь, вся в них, и в них страстная, пылкая, вся – _р_у_с_с_к_а_я. Ну, как же чужакам и еще голландцам, привыкшим копить копейку, не удивляться на гостеприимство твое! Но ведь это же какой труд и какая же брешь в хозяйстве – кормить несколько дней целую ораву и каких едоков – молотильщиков! Что же это у вас, с подвижными молотилками – артели? Это в богатой-то стране. От хозяйства – к хозяйству? Да сколько же у вас запашки-посева, если надо чуть ли не неделю молотить? Или у тебя – русское имение? Яблочные сады – на километр? И ты – владетельная особа?.. имение – маркиза Фортинбраса? (помнишь – «Кот в сапогах»?146) Ах, много красоты в жизни помещика, хотя бы и голландского. Я люблю хозяйство, всегда мечтал… – Тоника помнишь? Какая чистая, какая _н_у_ж_н_а_я, какая справедливая жизнь – _з_е_м_л_е_ю! Ах, потому-то я и кинул мою Дариню к Мценску, и вот, жду не дождусь, когда окунусь в хозяйство, в эти чудесные мелочи повседневщины… – в захват красотой труда. Я вижу поля хлебов, огороды в расцвете, сады… – их цветение и налив, их созревание… парники, грунтовые сараи… скотный двор, птичник, – эти смены времен года, – и во всем этом жизненном ходе, под небом, в Боге… – даже холодный, мрачный, в полудожде-полуснегу октябрь… – все дар Божий, все красота. Холодные месяцы – декабрь – январь, когда в разгаре отел коров, – ночью телятся! – таинственные огоньки скотников, наблюдающих… – у нас кухарка Татьяна, бывало, в первой половине декабря радовала нас известием, что «телочка у нас», – и я не мог дождаться морозного, часто метельного утра, бежал в кухню, где за печкой, в огороже, сохла, – уже на ногах стояла! – телочка. У нас так подгадывали отел, чтобы к Рождеству и длинному мясоеду было хорошее и обильное молоко. Ах, какие сливки… и как я любил, когда заливали ими клюквенный кисель! Это такой чудесный «мусс»… когда смешается, и какой же удивительный вкус! Эйнем выпускал такую карамель, похожую… Ах, Олюночка! как прекрасна жизнь, _в_о_ _в_с_е_м… когда она идет в ладу с природой. Сказывается во мне от предков, от крестьян – государственных – Гуслицкой волости, Богородского уезда, Московской губернии… – эта страсть к земле. Редко приходилось мне живать в больших хозяйствах. Перед войной, когда я уже получил «имя», начинались приглашения гостить… помню, один витебский русский помещик147, – и сам малость писатель, – как звал..! Все предлагалось: верховые лошади, охота, рыбная ловля, – и какая! Я большой рыболов… – обилие ягод и грибов, кормление до-отвалу… – тогда я мог все есть! – полное хозяйство, богатейшее гощенье, – хоть целый год! – и чудесное же имение, по рассказам Бунина, – и я собирался в конце июля, война помешала. Как я мечтал о яблочных садах!.. – ах, какие сады видел я в Малоярославце у Ильи Львовича Толстого148, – и опять – за два – три дня до объявления войны! Олюночка, не судил Бог мне насладиться тем, что мне так дорого, в чем я вижу высокий смысл жизни… – трудами от земли, на земле… – под Господним небом! Город всегда был мне невыносим… с детских лет. Это – «на дачу!» – в этих двух словах – ско-лько для меня было… _в_с_е_г_о… еще неясного! Оля… как любил я сойти на маленькой станции… за вокзальчиком ждет тарантас, уже вечер… знакомый кучерок… и мы катим небыстро проселками, в хлебах… – в этом духе полей ржаных… – с последними песенками птиц по перелескам… – с девочкой на опушке, разбирающей кузовок с грибами… (у меня сушатся белые грибы на радиаторе! хочу пирожка с грибами… мо-жно? – ) – или – в июне, только-только спеет земляника… – и белоголовая девчушка протягивает букетик земляничек… – ягодок-огоньков… – какая красота, душистость сладостная… – какое… дыхание Господне – во всем! Дали, деревни в рябинах… а вон и усадебка… – матушкино именьице, маленькое… и какие же яблоки там, клубника, малина… как жирно трещат дрозды… – Господи, как хорошо было, _п_о_л_н_о_ удивительно ясной простоты и – чистоты! Помню, как я, студент уже, устроил сам разборный улей… и как трепетно следил за первой работой пчел! Как я люблю все живое: цыплят, птичьи голоса-гомоны… конный завод… охоту… тихие заводинки, где берут лещи… – но особенно почему-то – омуточки, где ерши и окуни! Днями просиживал, вставал до солнца, любовался, как пруд дымится – парит от него… и в этом – каком-то первозданном «куреньи» вод… – всплески рыбьи… – лещи, что ли, купаются? И как таинственна глубина там… – куда забросишь удочку. Первый сбор ранних яблок… – и к осени глубокой – последний добор крепких… – и как, бывало, ищешь по верхушкам – золотистое, антоновское… с наклёвом – сла-дкое! Все это, кусочками, раскидано у меня по книгам, в «Лете Господнем», в «На пеньках», – но главное – кратко! – в «Росстанях»! Ты чувствуешь, как во всем этом – чуть и твой Ванюрка… Я всегда влюблялся в заброшенные уголки, в глухие поместья… – и так хотел бы остаться совсем..! Я так люблю следить, как все растет, меняется, зреет, _д_а_е_т_с_я_ человеку! Я поездил по России… – и все же мало! Я не посетил больших рыбных промыслов в разгаре труда, не видал большого сплава леса, не знаю, как снетков ловят. Ах, снетки эти..! Я часто теперь их вспоминаю… а был на Белом озере, где самые лучшие, белозерские… – помнишь – «Марево»?149 Я люблю этот рассказ… Ах, как было жарко в Белозерске, в августе 13 года! Тогда я – осенью – написал рассказ «Волчий перекат»150… – по Северной Двине ездил. Снетки… – их запах, их вкус… на сковородке… – это неповторимое… – сколько же Господь дал людям, и сколько же – русскому человеку, который умеет _в_и_д_е_т_ь, принять!

Ну, я увлекся. А теперь – к грустному текущему…

Вчера А[нна] В[асильевна] отнесла посылочку Елизавете Семеновне. После я сам зашел и застал ее ломающей голову, как это все навязать сестре. Через полчаса она должна была ехать к ней, помочь уложиться. Сказала мне: боюсь – не возьмет всего, при всем желании – а я еще письмо написал просительное А[нне] С[еменовне], суля по книге ей и дочке Ниночке. Духи будто бы отбирают, таможенники. Носильщиков нет, она – дама сырая, тучная, везет много торговых всяких бумаг для своих отделений модных вещей в Бельгии и Голландии. Я сказал – ну, что можно. Так что, Олюша, прости, если перечисленное мною в прежнем письме не все доставят тебе (* Как бы хотел исправить непринятое тобою, горькое мое прошлогоднее Рождество! Я от всего сердца тогда сам посылал тебе, как горел!). Тройку акулек клюквенных, конфетки… и антигриппал, жасмин, книгу, золотистую медовую карамель, душистый горошек… – что получишь? Если бы ты с ней повидалась! – ты бы ее очаровала. Она очень приятная, «мягкая», – и у-мная! – красивы голубые глаза. Но полнота… Елизавета Семеновна – совсем миньятюрка, как бы не доразвилась в женщину, совершенно резко-другой тип! Ну, да ты умница, сделаешь, как нужным найдешь. Уповаю – что-нибудь дойдет, м. б. Ваня – кисти Калиниченко, – помнишь, художник – небольшой! – его картина – «Перед обыском» – студент жжет в печке нелегальщину, Румянцевский музей.

Сейчас был Ивик, принес от Юли… Кстати, почему ты всегда берешь Юлю в кавычки?! Так звала ее О. А., я, все. Это – Юлия, почему же кавычки, – не ирония же тут?.. Она этого никак не заслуживает. Она так чутко старается меня беречь. Был Ивик и принес горестное письмо. Боже мой… Мой родной племянник, сын старшей сестры, сверстник Сережечки моего, не мог оставить семью в Москве в 18 г. – офицер вел войны, и остался – со всеми последствиями. Он чистый человек, а семья недавно осталась без кормильца, мой зять помер. И вот, прошло 25 лет. Недавно я получил письмо от неизвестной дамы, спрашивает – «Сергеевич» ли я по отчеству, и есть ли у меня племянник Любимов151. После ответа она переслала мне письмо… племянника! помеченное 30.Х.41 г.!! Оказывается, ее муж был переводчиком в одном из лагерей советских пленных, – кажется, в Эстонии. Ему-то, разговорившись, Норя – Никанор – и передал письмо – доставить мне. Тот м. б. не решился тотчас переслать, – запрещено сноситься о пленных, – заболел тифом и умер. Его жена – дама-то! – нашла в бумагах и переслала мне, – очевидно, переписала на машинке?? Письмо не рукописное, даже и подпись. Вот оно:

Пари, Ивану Сергеевичу Шмелеву, – латинский шрифт. Дальше – русский. «Милый, родной дядя Ваня. Примите мой сердечный привет», – нет, должно быть это его текст, советская орфография, боялся писать своей рукой? – «и пожелание…» – буду уж старой орфографией! – «хорошего здоровья. Пережил много горя и может быть близок к таким же тяжелым утратам, которые перенесли Вы». – Очевидно, о моих _о_т_н_я_т_ы_х! – «Сын за три дня до начала войны ушел в артиллерийское училище, жена осталась в Москве. Я после сорока дней – ежедневного соседства смерти – в руках германской армии. Мое единственное утешение вижу в том, что разящий германский меч – меч священный (* Вот как и подсоветские видят! Правильно.), направляемый рукою Всевышнего, веру в которого я сохранил и буду хранить до конца дней моих. Целую крепко. Любимов. P. S. Мама жива. Если будет возможность, пришлите нательный крестик. В партии никогда не был. 30.X.1941». – Вот… Больше года тому… Я знал, что где-то в Эстонии – Норя мой, полковник артиллерии, в плену. С прошлого года не мог добиться, где он. Единственная возможность была – к «Новому слову» – к его редактору, но я уже отклонил тогда сотрудничество и не мог обратиться. Теперь я повелительно _д_о_л_ж_е_н_ его просить. У меня болит душа за родного. Они с Сережечкой были дружны, вместе и в поход вышли в 15–16 гг., из Серпухова. Помочь бы чем ему… Крестик нательный..! Я плачу сердцем. Буду умолять – разыскать его, снестись. Я ручаюсь за него, он прямой, честный, – и, конечно, ненавидит большевиков. Это – жертва. Не мог бросить семью, надо было кормить мать, неподросших детей, учившихся. – Пятеро! И вот – рабство в когтях у дьявола. Представляю, что он вынес! И как мучился, когда мы вернулись с Олей в Москву, в 22 г., без Сережечки, и он пришел к нам… – бледный, в слезах… в стыду… – что не ушел с Сережечкой и не разделил его судьбу —? Ему было тяжело смотреть нам в глаза. Но разве я _м_о_г_ его укорить? М. б. ему думалось, что мы его презираем… – ? Не знаю. Я тогда был убит. И вот, теперь, спустя четверть века… Не получая отзвука от меня на это письмо, _ч_т_о_ он мог подумать? Презираю? не прощаю?.. Я его не обвиняю ни в чем. Таких было много, _в_з_я_т_ы_х_ жизнью, прикованных. Ну, буду хлопотать, добиваться… Боже мой… если бы русские люди здесь воображением представили _п_ы_т_к_и, в каких томился народ..! Бог с ним, с нашим великим имперским прошлым… будущего никто не знает… а ныне… ныне приносится страшная жертва кровью… во искупление грехов мира… – и молюсь – да дарует Господь истребления большевистской чумы! Я делаю поправку на «лежачего не бьют» – это, помнишь, о чем? о «гонимом народе». Нет «лежачего»! Этот «лежачий» точит смертоносный яд, там, где может еще… и этот «лежачий», если бы его дело выиграло, до последней капли выпьет и русскую, и немецкую кровь. Да, да, да! Отплатит тысячерицею, не как в книге «Эсфирь», Пурим-то… Отдельных, неповинных можно жалеть… но, когда подумаешь… больше 30 миллионов русских людей истреблено, и к_а_а_а_к_ истреблено..! Боже, Боже правый… даруй просветления сердцу… не могу, ненавижу, проклинаю! Оля, не суди меня, ты – добрая душа, ты – вся со мной, и ты болеешь сердцем за родное. Я не жестокий, – я только – весь в страдании. Не осуди, родная. Ты сама ненавидишь дьяволов.

Весь режим нарушил. После обеда не лежал, тебе пишу. Я сыт. Ел курицу, кисель с молоком, творожок хороший. Буду писать завтра Деспотули152, молить его. И вот, придется послать газете рассказ, что ли. О, сколько «проклятых» вопросов надо разрешать нам! Сейчас канонада над Парижем… жуть…

Пора в постель. Холодно. Радиатор рядом. Буду Толстого читать «Утро помещика»153 для оттяжки. Целую. О, родная! Ваню не забывай. Один я, один… Твой Ваня. Увидеть тебя!! Ты – вся яркая, я… о, какой я, стыдно.

[На полях: ] Если бы был здоровым!!!

Да, А. Н. Меркулов все исхлопотал мне: продовольственные карточки, газ, carte d’identité[44], не в мэрии, а в префектуре. Это огромное бремя снял с меня! сделал чудо! Вот – _д_р_у_г!

Совсем, было, забыл: отличный уролог Dr. (professor) H. Marion, 74, Avenue La Bourdolais, Paris, VII, bl. Inwalides, 14–02, sur rendez-vous.

Как жалею, что 1-ая статья не прошла. Я бы всю систему изложил! Я буду добиваться. Важно напечатать. Два народа: германский и русский.

Отбой тревоги!

Уже другой месяц не могу вымыться как следует. Противно. Такой холод. Не топят. Велю нагреть кухню газом.

23

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

25. XI.42

Милый, дорогой Ванюша!

Вчерашнее твое письмо на машинке! Я так рада, что тебе лучше. На многое хочу ответить и не знаю с чего начать… Понимаю твои чувства относительно племянника. Ах, и многое все-таки не высказать, что давит сердце! – И трудно же писать: я лежу и лежу, с 14-го… На этот раз какое-то окаянное кровотечение, – только позволит доктор сесть, как начинается снова, но не от сиденья, т. к. я еще не успеваю исполнить это[45]. […] Обиднее всего лишь то, что я не смогу увидеть Анну Семеновну… Ах, Ваня, ты огорчаешь меня такими посылками! Ну, зачем!? И что сказать А[нне] С[еменовне] про меня, такую баловницу духами в этакое время!? Конфет у нас найти можно. И в доказательство я посылаю тебе пьяную вишню. От А[нны] С[еменовны] я не получила до сих пор никакого известия, а 23-го, как только пришло твое письмо, я просила маму все, что хотелось тебе послать, притащить мне на кровать, и мы вместе упаковывали. Прости, что яички не выслали. Мне то это невозможно, а маму то уж очень загоняла своей болезнью. И маленькие они очень, т. к. это от молодок нынешних, они начали нестись 1-го ноября, будучи 5 месяцев. Мамины выкормыши. Мужики завидуют, ни у кого еще не несутся, а у нас – самые свежие яички. Как бы хотела, чтобы до тебя дошли! – Ну, вот думали, думали как отправить в Гаагу? У нас автобус только 4 раза в день ходит и последний из Утрехта к нам в 5 1/2 часов, так что можно было только на другой день. Маме меня оставить невозможно, а девчонка моя – дитя, говорит: «Не найду я пожалуй, я никогда на поезде не ездила». Но все-таки решили, что, если не будет крови у меня, то мама поедет. У Фаси еще несколько пакетов Bisma-Rex были, я просила ее захватить, т. к. в одни-то руки не дают. Мама звонит ей вечером, а она и говорит: «А[лександра] А[лександровна], так я их сама отвезу, у нас 9-ый день по папочке, мы с мамой в церковь завтра едем». И подумай, все захватила. Она мила, Фасёк, тащила еще одежу для русских после папы.