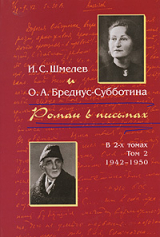

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 61 страниц)

«Бог простит» – слышится мне сквозь дрему. На другой день – «чистый понедельник», и мы едем в баню. Уроков нет, а только мама читает нам жития Святых, и так это все удивительно и такое все совсем другое. И няня Соня наша совсем уже не та, что прежде. Она не шалит, не выдумывает новые игры, не возит на себе братишку, не смеется. Только вот по дороге в баню не утерпела и рассказала, как вчера за ужином «баба Лиза», доедая рыбу пожадничала и подавилась костью.

– Посинела, глаза выкатила, ну прямо страсти! Долго ли кончиться! – ни туда – ни сюда кость-то. Да кто-то догадался свечкой ей протолкнуть… Ну и… прошло. А то уж мы подумали, что и по-делом, может, ей! Нам-то все не доверяет, – мамочка ее оставит домовничать, как на дачу уедете, а она все-то баночки с вареньем ниткой перетянет, да заметит, до каких пор съедено. Да… вот, мы только бывало с Катюшкой, возьмем да ложкой все и переболтаем, стенки-то обмажем, а она-то, жадина такая! бесится.

Мы до смерти жалели, что спали и не видели, как «баба Лиза» давилась костью. Хоть и страшно, а любопытно, – как это свечкой протыкали? Соня обещалась показать и свечку. Но когда мы вернулись, она совсем притихла и не велит нам поминать больше про бабу Лизу, а сама собирается к ней просить прощенья. Соня и с виду стала совсем другая, и волосы у нее блестят, пахнут лампадным маслом, и кажется, что она похожа на гладенькую репку. Соня не пьет в пост чаю, а только кипяток с сушеной земляничкой, которую ей мать привезла из деревни. И сахару Соня не берет, а покупает на копейку каких-то пестрых, душистых «крошек».

И я тоже не пью чаю, и кажется, будто кипяток куда вкуснее, а кро-шки… Чудо – эти крошки!

Соня после чаю читает Евангелие и объясняет нам, а потом много рассказывает об Иисусе Христе, и как Его мучили люди, и об Иуде-предателе и много-много… Нам делается так жалко Иисуса Христа, что мы плачем, и Соня тоже сморкается все…

Сказок не говорит больше Соня, и даже про барсука, что жил в лесу у их деревни, ничего не рассказывает. – «Празднословия не даждь ми!»89 – объясняет она. Когда мы хотим гулять теперь, то она водит нас на паперть церкви, где нарисована большая картина Страшного Суда, и показывает всякие грехи и муки.

И я уже знаю, что на каждом-то шагу стерегут человека бесы, и когда согрешишь, то радуются они, а Ангел-Хранитель[25] отходит и тихонько плачет. Такой красивый… милый ангел. Знаю тоже, что только до 7 лет детки чисты, и когда умирают, то ангелочками у Бога. А кто старше – должен «ответ нести», и потому вот каяться нужно.

И все бы слушал и слушал…

Ах, какие удивительные дни настали. Вся наша жизнь как-то вдруг переменилась. Даже вот, никто не заставляет пить молоко и яйца есть. А новое… – все такое вкусное! И грибки, и разные ягоды, молоко миндальное, яблочки моченые и этот душистый постный сахар! Баранки теплые, позвякивают на мочалочке – прямо из курени! Чудесный какой _о_н, – пост!

День за днем уходит он, и вот уж скоро пойдем мы к исповеди с мамой. Мы ходим в церковь… и там все иное: грустно как-то, заунывно, и люди-то будто другие, – в темном, в платочках, вздыхают по уголкам. Таинственно и страшно подумать: _и_с_п_о_в_е_д_ь, и замирает сердце!

Соня говорит, что так и надо – трепетать и страшиться, потому что Сам Господь стоит невидимо и грехи принимает.

И все-то, все сказать Ему надо, а коли что утаишь, то вдвойне зачтется… Если забудешь, то – ничего, а утаить вот никак нельзя.

И я молюсь, усердно молюсь Богу, чтобы Он мне все простил и чтобы не было страшно.

Знакомые молитвы мне кажутся другими, и будто это для меня именно сказано: «и не осуждати брата моего»90… А этот «брат мой», с челочкой и светлыми кудряшками, только что вот плакал: расцапались опять с ним! И засыпая, я думаю, что завтра ни за что, ни за что не буду спорить с Сережей. Хочется быть послушной, доброй, чтобы не плакал милый Ангел-Хранитель…

–

И вот… все, все пропало, в один-единственный, ужасный день! Вспомнишь, – сожмется сердце, и нет уже радости от поста.

Вижу вот все, как было: и детскую, и Сережу перед образом, вот как он ёжится усталый, спать хочет, а все-таки _с_а_м_ читает молитвы. Раньше нарочно встал молиться, чтоб одному, чтоб «не мешали». Так он любит. А помешай ему, – собьется, забудет, заплачет, но не даст себе подсказать. И будет плакать, что не дали ему помолиться и долго еще во сне будет всхлипывать…

Я знаю все это. Знаю. А вот забыла _т_о_г_д_а, должно быть!? И… пирог с соленьем несчастный этот вижу в руке своей… вкусный, самый любимый мой пирог, с желтенькими капельками масла. Нажмешь пухлое тесто – и выступят!..

И как подскочила к Сереже, вижу!

– Посмотри, посмотри, – как губка! Пожми-ка!

– Не мешай!.. «Утешителю91… утешителю…» – Сережа беспомощно оборачивается на Соню.

– «Душе истинный», – подсказывает та, но он сбит… Я вижу его, как собирает он носик…

– Не могу, забыл, – плачет он… – Зачем ты меня соблазнила?! Зачем соблазнила?!

Он трет глаза кулачками и не может закончить молитву. Соня бьется с ним, уговаривает сегодня уж так идти в кроватку, – смотрит на меня с укоризной.

Вот, вот… все так и было… И от воспоминания этого мне становится так невыносимо, так сжимает сердце, подступает ком к горлу… Но _т_о_г_д_а, тогда я не поняла, не знала, что я сделала.

А вчера вот, – все открылось! Вдруг открылось!

9

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

Письмо второе

Я уныло брожу, мне не найти себе места. И когда мама утром сказала, чтобы мы недолго гуляли, а то устану я, что за вечерню мы пойдем в кладбищенскую церковь, а не в нашу, и что останемся там исповедоваться, – то у меня сдавило сердце. Гулять не хотелось, но тянуло посмотреть страшную картину на паперти… Не повела Соня, – торопиться к обеду надо.

– Ну, что же ты не ешь? Не любишь горох, а вот и съешь его, и будь умница!

– Ах, не от того, что не люблю, а просто не глотается чего-то. Еще несколько часов до исповеди…

Я бегу в «учебную» комнату и достаю маленькое Евангелие. Тихонько (Соня отвернулась) я вчера зернышками канарейкиными заметила местечко, где читала Соня, чтобы еще перечитать. Вот оно: «И кто примет одно таковое дитя во имя Мое, тот Меня примет. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня; тому лучше было бы, если бы мельничный жернов повесить ему на шею, и бросить его в глубину морскую. Горе миру от соблазнов: ибо надобно прийти и соблазнам: но горе тому человеку, через которого соблазн приходит»92.

Тоскливо заныло во мне и потянуло в животе даже…

«Соблазнила»… Так и сказал: «соблазнила». Не было сомнений… – Господи, что же я сделала?!

Тихо в комнате, – только «кенка» скачет с жердочки на жердочку, сыплет зернышки. – Пи-и, пи-и, позывает она грустно. И от этого еще тоскливей. Со стены смотрят любимые картины… Вот, Христос и дети, и надпись… «Таковых есть Царствие Божие»93. Я взбираюсь на стул, чтобы лучше увидеть все, и стараюсь угадать: _к_а_к_и_е_ детки? Маленькие? Меньше меня?

Вот, маленькие, совсем маленькие, на руках, а вот побольше… Но сколько лет им? Семь? Меньше?

– Господи, – горестно шепчу я, складывая на груди ладошку на ладошку, – отчего же не умерла я до 7-ми лет?!

И жалко и себя, и ангелочка, который плачет, и страшно ужасных жерновов. Мерещится страшная картина на паперти. Я смотрю на доброго Христа с детками, и так мне хочется, чтобы и меня Он погладил и пожалел…

Меня одевают впервые в драповое пальтецо, и маленькие калошки. Полегче стоять, да и тепло очень.

Снег в саду сильно стаял и осел, а по дорожкам уже кое-где видно глинку. За день нагрело так, что льет, журчит ручейками, и так приятно было бы пошлепать по лужам!.. Но не радуют ни пальтецо, ни калошки, ни лужи…

– Свадьба, свадьба! – орут мальчишки вслед перелетающей с альтистым цоканьем стае галок.

– Им весело! – думается, и я вздыхаю.

Мы идем мимо лавчонки, где Соня покупает «крошки», мимо аптекарского магазина, где дают в премию какую-нибудь игрушку. Обезьянки, вагончики, куколки.

А вот и вокзал, а там, за полотном и кладбище93а. Мне хочется вздохнуть еще, и еще, и все поглубже.

– Что ты? – спрашивает мама и притягивает к себе мою руку. В один миг мне хочется рассказать ей все, выплакать свое горе и узнать, «простится» ли?

Но я не могу, не могу и отвечаю: «так!»

– Ты не бойся, отца Константина ведь знаешь, – ну и поговори с ним!

Я и не боюсь отца Константина. Старенький, седенький, он все качает головой, будто поддакивает, так похоже на китайскую куколку у мамы на этажерке.

Нет, его я не боюсь.

На кладбище очень тихо, только галки гомозятся в березах. В церкви полутемно и тоже тихо. Мы становимся вперед, за каким-то образом. Я помню, стоял там стулик, а около него сухонькая юрконькая старушка. Она оглядела нас, чужих, подергалась плечиками и что-то сказала маме. Видно было, что это – ее место, потому что она меня все _у_с_т_а_в_л_я_л_а: то подвигая вперед, то оттягивая назад, то в сторонку. То и дело оправляла мне косички, разглаживала ленточку на шапочке-матроске. Мне не молилось. Мурашки бегали в ногах и ныло чем-то тоскливым в сердце.

«Боже, помилуй мя грешного!»94 – прорывался порой шепот о. Константина. И он, размашисто крестясь, клал немые поклоны. Крепко сжимая щепоть, я врезывалась ногтями в лобик, шептала и тоже кланялась.

«Господи, Владыко живота моего…» – раздавалось снова громко… и, повторяя шепотком, я так старалась вникнуть в смысл этих малопонятных, малознакомых слов.

Старушка рядом чего-то вдруг засуетилась и что-то стала шептать маме.

– Я уж, матушка, сейчас пройду, дело-то немолодое —, устала. Я всегда уж так, первая иду. А коли деушка-то Ваша устала, дак пускай со мной вместе идет, какие у ней грехи-то, – да и у меня-то ей нечего наслушаться.

– Пойдешь с баушкой? А? – дышит она мне в ухо.

– Господи, что же это? – думаю, заливаясь румянцем. – Кто она? Зачем она должна все обо мне услышать?

И мое горе, мое первое горе давит меня всей своей тяжестью. Я смотрю умоляюще и на нее, и на маму, и ничего не могу сказать.

– Нет, зачем же, идите Вы первая с Богом, она не устала. Говорит за меня мама.

Господи, – думаю, – м. б., мама догадывается о моем грехе, м. б., она что-нибудь знает?

Я не замечаю конца вечерни, даже молитву перед исповедью, вся я в думах о моем грехе.

И когда о. Константин вышел в ряске и епитрахили на клирос, не поняла даже, что _и_с_п_о_в_е_д_ь_ уже началась. Казалось, что вечность прошла с тех пор, как двинулась к клиросу старушка, еще в последний раз переставив меня и отдернув мое пальтецо.

Я ничего не могу думать, и кажется, что все, все забыла. Все, кроме _т_о_г_о, страшного, ужасного греха. Старушка кувыркается как-то на колени, и потом, сокрушенно вздыхая и крестясь, направляется к своему стулу.

– Ну, поди ты теперь, Господь с тобой! – слышу я, и мягкие руки тихонько толкают меня вперед. – Поди к батюшке, не бойся.

Холодком каким-то, будто ветерком понесло мои ноги, и я, сама не знаю как, очутилась перед о. Константином.

– В первый раз пришла к исповеди? – подергивает его рука на моей головке. – Ну, что же, вот и расскажи, чем ты Господа огорчила.

– Ну! —

Молчу я, начать не знаю как, щиплю до крови пальчик.

– Ну, папу-маму сердила? Не слу-шалась? Ленилась?

– Да, – повторяю я чуть слышно и чувствую как мне трудно и говорить, и смотреть.

(13.VII) Ванечка мой родной, я в отчаянии от твоего письма (7.VII). Твоя болезнь, я уверена, от издерганности и недоедания. Умоляю, ради меня хоть:

1. отмени посетителей!!

2. ложись рано спать!!

3. не бери сонное!! (* у меня всегда после снотворных боли ужасные в желудке, без всякой язвы. В больнице прямо всю ночь мучилась.)

4. лучше нет валерианового [чая].

Целую. Пишу скоро!

Приезжай! Я тебя поправлю! Оля

10

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

Письмо третье

Светящиеся кружочки теснятся в глазах, сталкиваются друг с другом, застилают, струятся лучиками. Я мигаю, потом таращу глаза и все-таки не вижу больше золотого крестика на епитрахили о. Константина. Он растекается, плывет куда-то, и вот, – исчезает вовсе… Батюшка покрывает чем-то мою голову.

– Господи, как же! – проносится молнией в голове, – не сказала! Нельзя, невозможно! Но что же делать?

Я выползаю из-под епитрахили и отчаянно шепчу, глотая слезы:

– Не все еще, не все, у меня… еще грех.

И не слыша, что ответил священник, я рассказываю ему все так, как случилось, как врезалось в память за эти последние два дня.

– Я соблазнила одного из «малых сих», – докончила я, с горестным отчаянием, выговаривая всю суть беды моей…

Добрая рука гладит мою голову и тихий голос говорит что-то. Но я ничего не слышу, ничего не думаю больше. Слезы застилают глаза, растекаются по щекам, и нет сил удержать их. Я отдаюсь им, и мне легче.

Но мысль «простится ли?» снова пронзает меня и снова щемит сердце. Я хочу спросить батюшку обо всем, и о страшных жерновах, и о плачущем ангеле, – хочу дотянуться на цыпочках и спросить тихонько… Но в этот момент тяжелая епитрахиль накрывает мою голову и глухо доносятся ласковые слова… Воском, медом, ладаном струится от епитрахили, горят щечки, стукает сердце.

– Ну, потом спрошу, – замирает во мне что-то, а в душе уже _н_е_т_ муки.

И вдруг… «И аз, недостойный иерей, прощаю и разрешаю»95… Неземным счастьем ликует сердце.

Когда мы вышли из церкви, слегка морозило и стемнело. В чистом небе светился молодой тонкий месяц. «Прощаю и разрешаю»… звучало в ушах, пело в сердце, мерцало в звездах, хрусталем звенело в тонком рожке высоко в синем небе.

– Дай-ка подниму воротник тебе, не простуди горло, разогрелась как! – Я не могу ничего говорить и только крепче сжимаю теплую, родную руку. Мы идем задним крыльцом, через кухню.

– С очищением совести Вас… – ласково поет Александрушка и подхватывает меня подмышки.

Дрожит что-то в сердце, рвется, смеется и плачет… Я утыкаюсь Александрушке в платочек, у ушка и тихонько ее целую.

– Как это ты придумала так? «С очищением совести?..» Почему это ты _т_а_к?

– Да не придумала, а уж так водится, завсегда так! Устала чай?

– Н-нет, – весело кричу я, – нисколечко не устала…

– Она у нас настоящая говельщица, – перемигивается мама с ней смеющимися глазами.

Я стою на широкой кухонной лавке вровень с Александрушкой. Она обсуждает стряпню на завтра и мерно гладит мне спину широкой шершавой рукой, цепляет шелк ленточек.

Сережа уже уложен спать, и Соня чего-то деловито бегает из детской в «учебную». – Что это она там делает?

– Уж не будем разговаривать-то, – говорит она тихо, а то… от греха поди-ка сразу спать!

В детской тоже горит лампадка, как и по всему дому, а сквозь стекло в двери проходит свет из «учебной», и потому не темно, а как-то особенно покойно.

Вот тихонечко открылась дверь, и Соня осторожно несет что-то, кладет на стул, развешивает на спинку… Что это?

– Что это, Соня?

– Не спишь все еще? Ну, ладно, скажу уж, – это платьице тебе новое выгладила к Причастию. Мамочка сделала. Пре-лесть! Белое, на голубом чехле, и ленточки голубые. Завтра увидишь. А сейчас спи!

Ровно-покойно мерцает лампадка, плавно колышутся на потолке порой какие-то тени… Тихо… плывешь куда-то будто…

…Мне видится свежее утро, холодок… а подмороженная дорога под льдистой корочкой так напоминает бо-оль-шой, бо-ольшой залитой орех… Лужицы затянуты тонким ледком звонким, как стеклышко, а под ним пузыриками ходит водичка. Ах, как весело… и в носиках калошек яркое солнышко шалит зайчиками. Радостно шуршит шелковый чехольчик под новым платьем. Какое оно дивное… все будто в птичках?.. в бабочках? Или это ангелочки? И будто и у самой вырастают крылышки и… вот-вот и полетишь. Оторвалась вот, дрогнула… и… полетела, все выше, выше… «Шу-шу-шу» – свистит как воздух? «Ши-ши-ши» – слышу я, хочу еще выше, выше, вздрагиваю всем телом… и открываю глаза, проснувшись. Темно, – нет ни солнышка, ни лужиц звонких, ни ангелочков…

– Спи, спи!.. – Я узнаю склонившегося над кроваткой отца и, вскакивая, обвиваю его шею.

– Папочка, как хорошо, – лепечу, не находя слов, – папочка, ангелочек не плачет, и жерновов не будет… – выдаю я со сна свою тайну.

– Каких жерновов? – спи-ка, тебе чего-то снится!

Тонкая, холодная рука ложится на глаза мои, и я, накрыв ее своей ладошкой, нащупываю знакомые жилки, перебираю их пальцами и стараюсь дотянуться, хоть до мизинчика, губами.

И кажется, что нет счастливее меня на земле человека, и нет ничего прекрасней, как вот жить так безгрешно и ждать чудесного завтра, полного Света, Радости и любви.

Все!!

1942 год. Февраль

-

Я многое выбросила и сократила, т. к. показалось, что от тебя. Например, описание домашнего быта. Прогулка перед исповедью была первоначально тоже длиннее. Я правила сегодня, переписывая. У себя ничего не оставлю, никакой копии. Если ты уничтожишь, то и хорошо. Это только из великой любви к тебе я шлю, но не как произведение, а как доказательство, что перед тобой я не ломаюсь. И еще: чтобы ты увидел, что я не могу!

Мне легче знать, что ты мне ничего не скажешь об этом рассказе, а то я измучаюсь. Ты не захочешь меня огорчить, – будешь, м. б. хвалить. Я же никаким похвалам не поверю. Знаю, что – бездарь. И все тут! Мне даже цензора стыдно.

Целую тебя, Ванёк! Оля

Ради Бога не думай, что я заделываюсь в писательницы! Ничуть, ничуть! Никому, никогда не дам. Не покажу. И молю тебя: сожги!!!!

Цепенею, когда подумаю, что всю эту ерунду будешь ты читать! У меня _н_е_т_ копии!

Я все время с тобой и о тебе! Лечись _п_о_к_о_е_м! Ваня, умоляю, отставь пока хоть посетителей! Если ты этого не сделаешь, то вечно будут боли. И я заболею. Мне нужно много сделать анализов – Шахбагов требует. М. б. я сама сделаю, если найду лабораторию и согласие. Тогда будет точно!

13. VII.42 Вчера были Фася с дочкой (приемыш) и один инженер русский из Утрехта с дочкой, деверь и Сережа. А сегодня не явилась моя «дульцинея»96, и потому масса дела. Но скоро пишу! Я очень тревожна твоей тревогой, но не болезнью, т. к. уверена, что все это нервы твои. Мой отчим всегда сваливался после выступлений и всяких волнений. Приезжай к именинам моим! Дорога не длинная, а здесь отдохнешь! Или боишься разочароваться в твоей «мечте»? Мама так думает, что ты боишься увидеть, т. к. создал идеал. Так это?

Фася увлечена «Путями».

Целую, люблю. Оля!

13. VII.42 Ванюша, ты не хочешь приехать. Это я сразу чувствовала. Я знаю это. Поверь, я умею понимать твое «между строк». Ты болен, но еще больше ты не хочешь, ты потому и нервничаешь при думах о поездке. Я не неволю: Бог с тобой! Не требую жертвы твоей. Но я просто говорю тебе: приедешь – поправишься. Я откормлю тебя и обласкаю, согрею. Получила письмо от Шахбагова очень обстоятельное. Зовет меня в Берлин для лечения.

Жду! Но не неволю, как хочешь. Тогда я, м. б. уеду в Берлин, если ты не хочешь ко мне! Вот тебе! «Кавказец» очень трогательно меня утешает и возмущен как мало меня исследовали. Обещает, что в самый короткий срок распутает мою болезнь. Верю.

11

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

[Середина июля 1942]

Милый Ванюша, пишу тебе из салона моего парикмахера, хочу сама отправить письмо из Utrecht’a. Давно от тебя опять нет весточки. Ты здоров? Я постоянно за тебя волнуюсь. Получил ли ты мой «рассказ»? Я страшусь о нем подумать – такая бездарь. Ну, уж послала! Ванюша, я много буду думать о тебе 27-го июля[26]. Этот твой когда-то светлый день, проведи в мире и тишине. Я молюсь всегда за О. А. Не грусти очень сильно. Будь тих и кроток! Я не забуду никогда, как ты писал мне в прошлом году… обо всем этом. И как я плакала, и как тебя любила, не знала этого, но уже таила от самой себя. И потом моя прогулка, дорога в поле, вся в ячменях и… солнце… Помнишь? И письмо тебе… Ах, помню, как его писала. Горело сердце! Чудное было время! Какая тоска, что нет солнца, нет лета… У вас как? Здесь от сырости все гибнет. И люди тоже страдают. Мама себя чувствует разбитой от этой гнетущей погоды. Заболел и А. Что-то с пузырем. Сырость, холод, – он вечно в поле, на ветру, промокший. Удивительно, как часты здесь именно эти заболевания. Сегодня, кажется, чуть лучше. Он не лежит никогда. Мне казалось, что тоже была кровь, пошлю к доктору. Я пока здорова. Пополнела. Вес самый мой большой, даже стыдно. Скоро опять все анализы повторять будут. Вчера, вдруг получили письмо из Гааги, адресовано: О. Bredius, S. Subbotin, A. Owtschinnikova. Смотрю на имя отправителя и глазам не верю: один наш самый лучший друг из Берлина97. Читаю – верно, в Гааге по делам. Умоляет отозваться и увидеться. Только вечером смогли найти телефоном друг друга и условились, что в пятницу, 24-го увидимся в Гааге. Если твоя Олька не заболеет, то мы проведем именины совершенно необыкновенным образом. И я сама буду гостьей. Я так жду твоих писем, так тревожусь о тебе, что ничего не могу сама писать. Что ты? Как ты? Как дела с поездкой? Ты ничего об этом не пишешь. Я уж не пристаю к тебе. Ты не хочешь? А порой мне страшно: не случилось бы чего?! Я видела недавно страшный-страшный сон. На Сергеев день. Когда именинник твой Сережик? В сентябре?98

Меня мучает «роман», который я задумала. Или: не задумала, а сам задумался. Порой я ночью даже и в полусне мысленно пишу целые картины. Иногда так ярко, так сложно-жизненно, что мне страшно – можно ли воплотить? Я где-то в себе ощущаю, живу, дышу этим, но смогу ли передать другим? Будет ли это легко, правдиво, тонко? Какая масса ощущений, чувств, переживаний затопляют моих героев, все мое, из жизни, пережитое. И как же трудно. Порой я так увлекаюсь, что сердце начинает биться, я и ревную, и люблю, и отчаиваюсь вместе с ними. Ну, да… душа-то романа – не вымысел. Это – сама жизнь. И пусть это не хроника моей жизни, но именно, в большом и узком – это – душа того, что когда-то пережилось. Это не биография, никак, но я знаю, что я все буду там сама, подлинная, хоть и не хочу этого рассудком. Я не знаю названия, оно даже не приходило мне в голову, – м. б. просто назову именем героини, героя. Какие они? Тоже еще не знаю. Не знаю ее имени… А какие-то дать надо. Подскажи!? Как ее назвать. Похожую на Олю? Не хочу Ольгой. Но как же? Елена? И почему-то напрашивается Вера? И вовсе это не самое любимое мое имя. Он – Владимир, хотя в жизни возьму многое от одного «Евгения». Не люблю «Евгений». Владимир мне поет о чем-то. Знаешь, бабушка меня благословила деревянным резным образком при отъезде с Родины и сказала: «возьми, этот маленький – его удобно брать с собой. – Это, кажется, св. Феодосии, надпись не разберу». Я молилась тогда как Феодосию. Но однажды я нашла и разглядела надпись: «Св. Владимир». Я была очень тогда рада. «Владимир и Ольга» были для меня всегда связаны. Равноапостольные, российские Князья. Но это – отступление. М. б. попробовать писать? А? Ну, – гадость мой рассказ, но это – первый. «Первый блин комом!» Утешаю себя! Или начать с рассказов? У меня есть темы. У меня иногда бывают состояния, когда я буквально осязаю все. Шла однажды: сырь, муть, ветер, вода стальная, холодная. Облака серые, а в просветах, [воющий] какой-то, желтоватый отсвет, холодный, колющий. И так я все это ощутила, что родилась картина целая к моему роману. Будто у меня в руках все это, – только возьми, и вставь в рамку! Ну, довольно! Целую, Ванечек. Оля

[На полях: ] Очень уж неловко писать на коленях. Пиши же, Ванюша, я так жду! Я подумаю о тебе в 12 ч. дня, 27-го. Услышь!

В 11 ч. вечера думай обо мне всегда!

Прости кляксы.

12

И. С. Шмелев – О. Л. Бредиус-Субботиной

3. VIII.42 4 дня

Ну вот, снова «зигзаг», Олюша…99 – и сама, будто, не хотела, и я как просил, а таки вырвала зубы! Что это? зачем?! Грустно. И ко Дню ангела как нагромоздила, чтобы почувствовать себя обиженной. За-чем это?! И так все по-прежнему, хоть и каялась. Чего же стоит такое раскаяние! Как рвалась «определить все в себе», «уяснить себя»… кинулась в Гаагу… – и разве это было серьезно? Зигзаг – и только. И сама знала, что только мелькнет зигзагом. И многое. Когда ты кончишь о «розах за чтение»? Или не надо говорить тебе правды?.. Поздно мне лгать учиться. И эта «агава» к твоему Дню…100 – или это мне _з_а_ розы?! Почему в таком случае не поднесли тебе кочан в горшке, куст картошки или мозольное дерево – столетник? Знаю эту отвратительную агавку, – на базарах у нас глаза мозолила мне эта розово-голубая ёжистая шишка. И это – на День ангела! Вместо благородной гардении… чистой розы… – а-га-ва… безжизненное. Грустно. Безвкусие, пошлость, вроде коллекции кактусиков, как старые девы или французские монашки заводят, – что-то мелко-мертво-колючее. Я расстроен.

Кажется, недомогание проходит, уже неделя, как нет тошнотности и прочего. Но сплю плохо. Нарастает душевная разбитость. Ты спрашиваешь, почему не пишу «Пути». Погляди на мои письма… – томы написал за год, и сколько там сил положено, отдано души сколько, се-рдца, Оля..! А ты еще удивляешься. Да разве одни эти письма? А сколько люди теребят, и сколько текущей переписки!.. И за собой ходить… Спасибо верным друзьям… – где бы я без них был теперь! Их заботами и любовью жив.

О твоем блестящем письме о «Чаше», экране, об исполнительницах… я писал тебе. Почему не получила письма, от 30.VI, заказного, на маму?!101 Писал еще – 30 июля заказное, на маму102. Там о твоем рассказе. Да, он хорош. Не пишу подробно, надо десяток страниц. Если свидимся – докажу, и почему, и какая нужна правка. В живом обмене за полчаса получишь больше, чем от сотни книг по технике искусства. Олюша, говорю правду, не «комом», а для начала – дала отлично. Ты мо-жешь, ты _д_о_л_ж_н_а_ работать. Вот тебе моя правда. По-мни. Целую, детулька, та-ак целую… о, как я эту ночь тобой жил… до страсти! Если бы ты была..! Ах, Оля… если бы ты явилась..! Я не знаю, достану ли разрешение, – меня заверяют, что _с_е_й_ч_а_с_ это почти безнадежно. Но я не положу рук, пока не получу точного ответа. Еще два – три дня, окрепну, – и все сделаю. Если бы ты попыталась получить – для совета с парижской знаменитостью, о болезни! Оля моя… молю тебя, ты мне так необходима..! – Твое проникновение в Анастасию – глубоко-тонко. Ты _в_с_е_ бы дала. Я ничего не знаю в экране, никаких артисток… – был в синема за последние 15 лет – 5–6 раз. Помни, Ольгунка… твой рассказ очень удался. Как поцеловал бы тебя за него, и как ты меня поцеловала бы, когда я все в нем разобрал бы для тебя… – я терпеть не могу «разбирать»! – но для тебя, раскрыть «приемы»… а ты бы все поняла… – _в_е_с_ь_ для тебя. Оля, я хочу видеть тебя, познавать тебя, всю тихую, открытую, прямую, нежную, всю тебя – правду. Просветленье любовью для меня только в душевной открытости, как сам с собой. Не чинись со мной, будь вся – пряма… – и не смущайся, что надо учиться искусству. Я всегда учусь, до сегодня. Искусство – искус, всегда. Раскрывание тайн его. Они бездонны. Искусство неисчерпаемо, «неупиваемо». В нем – искание и обретение красоты. Красота… – это неопределимо словом, это дается особым чувством – проникновенно. Что такое – _к_р_а_с_о_т_а? Лучшее определение дал, по-моему, Н. Я. Данилевский, автор знаменитой книги103 – как современна, хоть писалась 70 лет тому! Шпенглер104 воспринял идею его «смен» и «циклов». Данилевский определяет красоту: «Красота есть единственная духовная сторона материи, – следовательно, Красота есть единственная связь этих двух основных начал мира…»105 – т. е., материи и духа. Вот почему люблю тебя, твою душу богатую и твое «земное». Вижу в тебе чудесную гармонию, чувствую. И вот почему для полноты любви необходимо сближение земное… и вот почему в «огнях», в страсти любви не чувствуется дурного, противного _ч_и_с_т_о_т_е_ любви. Это единственное выражение любви на земле, ее полноты. В этом сближении любовь получает оболочку, осязаемую чувствами, материальное выражение Красоты.

Сколько и _к_а_к_ бы говорил я тебе о Красоте, любви, – во мне столько бьется, но писать у меня нет терпенья, да и не в письмах об этом можно. Олёнок мой, какими бы чудесными огнями зажег я твое сердце, и как осветилось бы в тебе, и нежно, и страстно, и во всей глубине и высоте познание любви-Красоты! Это так во мне бродит, так волнует, такую дает _с_и_л_у! Ночью мечтал о тебе, и осязал всю твою _к_р_а_с_о_т_у – _в_с_ю… и – как..! До вскрика, до изнеможенья. Только в 6-м часу мог успокоиться… и как же любил тебя! Ты не поймешь из слов… – и какую силу познал в себе, и не только мысли-чувства… но и – земного, слишком даже земного… _т_в_о_р_ч_е_с_т_в_а_ в любви… до неуловимого ощущения… до сознания, – вот так вот, вот в этот миг, вот… _э_т_и_м – _д_а_е_т_с_я, создается новая жизнь… – в другом, в дру-гой… Я был в пожаре… – может быть это было близко к тому, что ты передала мне в письме от 4 июля, когда воскликнула… – «о, из… чай..!» Я слышал, как все во мне кричало – звало – тебя! только – тебя! И вдруг выплыло… почти темное… вспомнилась ночь в Капбретоне… когда я увидал «огни» в глазах, в «повадке» женщины… – которая хотела любви… и так все повела, что… один взгляд, только… мое «навстречу» ей… – и… я проклинал бы потом себя. Но она была замужняя, жена одного очень видного человека106, и я глубоко уважал этого человека… и я – сковал себя. Но то было бы мигом, фейерверком… и все бы исчерпалось этим мигом, и очень грубо исчерпалось бы… – тут не было ни-чего от высшего в любви… а просто – крик животного… но именно этого-то и хотела она… При встрече расскажу. Я никогда не шел на этот «вскрик саморастерзания», на это – «эвое!» – обезумевшей вакханки. До того раз дошло с ней, от нее, от ее намеков заставить меня понять, чего ей надо… что как-то нашел в кармане пиджака… два цветочка фуксии… – ты помнишь этих бело-тонко-ногих (как ниточки) балерин в бело-ало-фиолетовых юбочках..? так я нашел их у себя с «ножками», – несвободными, а связанными петелькой, ножка за ножку, в узелок… – очень тонкая была работа! и какой же ясный намек. И я его _н_е_ _п_о_н_я_л! – для нее не понял. Тогда-то она выбрала иной прием, более ясный «для глупца», – или уж слишком определенный, и… _г_о_л_ы_й.

Ты все загадками мне пишешь: почему ты была «потрясена», – говорю о встрече в Гааге в День ангела. Что это за друг семьи? Получила духи? Не понравились? Ты ни слова о них, – м. б. не дошли? Серов говорит: «вы меня напугали… я уже хотел вас показать рентгенологу… но вы совсем здоровы теперь!» – это было вчера. Ну, не совсем, конечно, я не спал недели две нормальным сном. Я ослабел. Скучно о сем. Голова пуста, напряжение, должно быть, исчерпалось ночью – жгучим воображением… Ольга, я зову тебя, я мучаюсь, страдаю… Я мог бы сделать мою жизнь легкой, наполнить радостью преходящей… но у меня – «запреты» повелевающие. Тебя полюбил – и все обречено на запрет. Караимочка мне умно-косвенно призналась, как нежна она ко мне… нашла такую форму… – и я благодарственно склонился, «не принимая всерьез», будто. Так мне во всех смыслах легко. Но всего не напишешь. Знаешь, Олюночка… как радостно чувствовать, что силен волею, что есть си-ла, которая помогает этой воле… – это – глубокая любовь, _т_ы_ это!