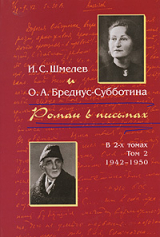

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 61 страниц)

Целую, крещу сердцем, весь с тобой.

Ваня

Утро 3.VI Сейчас посылка от mr. Tholen. Спасибо, милая Олюша, но я же _в_с_е, все достаю! А лекарств никаких не принимаю. Сейчас хочу поехать к Т[олену] и попытаться передать духи, яички, лекарства, книгу и pastilles Vichy – для тебя. Возьмет ли?!

[На полях: ] Был у Толена и, как всегда, не застал. Просил передать ему посылочку.

Почта закрыта, пошлю завтра.

44

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

[19.VI.1943]

Милый Ваня! Мне очень трудно писать, но все же, хоть строчку сама. Операция была очень большая: ампутация груди, удаление железы под рукой (правой) и маленькая операция выше локтя.

О том, что я изуродована, что больно все, (даже правая сторона лица), говорить не приходится, – это все «нормально». Надо благодарить Бога за очень многое:

1) чудом открыла я опухоль рано;

2) операцию делал удивительный доктор237, когда-нибудь опишу; – коротко о нем нельзя;

3) все условия, при которых была операция и та легкость у меня, с какой я пошла;

4) наконец то, что я была последней им оперирована, а потом он должен был уехать, а теперь болен. Он – знаменитый хирург тут, и точно, что ему подсказывало: очень торопил до отъезда своего. Вчера через ассистента передал мне, что первое, что сделает, как сможет выходить, это навестит меня, – надеется через несколько дней, даже если еще не в состоянии будет работать.

Что будут со мной делать дальше – не знаю, не спрашиваю. Кажется, рентгеном лечить.

Не задаюсь также больше и вопросом о том, что было… К чему?

Доктор хороший психолог. Изъял из всей истории нашего «домашнего врача», сказав Ару, что тот меня только навинтит и ему работу отягчит. И домашний врач исключен. Он только был у меня как частный посетитель.

Невозможно писать левой рукой и устала.

Коротко: по-немножку встаю. Маленькое осложнение: вода собралась на месте, где была грудь (будто маленькая [грудка]) а так даже до углубления выскоблил.

И ранка выше локтя плохо затянулась. Но все это тоже почти «нормально».

Забыла самое главное-то!! Doctor после операции позвонил Ару и сказал: «операция прошла так, как я только мог желать». И еще похвалил меня за храбрость.

Вот и все.

А теперь надо поправляться, хоть и не легко: – не могу есть.

Спасибо тебе за все доброе.

Будь здоров! Крещу. Целую.

Оля

P. S. A я знала, что заболею. Маме сказала незадолго.

P. P. S. Ах, да, – Толен не взял еще 2-х пакетов масла, 4 пакета лекарства, банку меда, kilo ветчины, очень хорошей, сама коптила и солила (наш мясной паек, – на целый год дают, что полагается, так что я научилась хорошо солить) и яичко с картиной Кремля не взял, несмотря на скандал его жены. Говорит, что не пропустили бы. Твое последнее мне тоже не взял. Но я благодарю тебя за желание.

О.

45

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

25. VI.43 12 ч. дня

Дорогая моя Ольгуночка, как я рад – от тебя письмо вчера вечером! С 9.VI – открытка мамы от 2-го, – я был в томительной неизвестности, намучивая себя, не мог места найти, думать уже не мог здраво – в томительной тревоге. И потому, с 10–11-го, когда послал тебе письма с рассказом «Трапезондский коньяк»238, – получила? – не был в силах писать. Эти жгучие думы, как прошла операция… Господи! Боялся осложнений, лезло все в голову… не недуг твой, – он миновал уже и не вернется, верю, верую… а как ты перенесла все, как ты – вся, вся… – все лезло в душу. Как сердце, как душа твоя… – ну, что говорить: ты, чуткая, знаешь меня – себя (мы так похожи _в_н_у_т_р_е_н_н_и_м_ своим!) – и представляешь, что переживал я. Да, как и ты, я верю, что Господь был с тобой – во всем. Ты будешь жить, ты будешь радостная, здоровая, ты найдешь _в_о_л_ю_ – и жизнь обернется для тебя _с_в_е_т_о_м! Помогай же выздоровлению, укрепляйся: спа-семся! Так, верю, дано. Пройти через муки, сомнения, тревоги, – и укрепиться, омолодиться духовно и душевно. Свет мой ясный… ты – многим-многим – _с_в_е_т, тихая моя звездочка, далекая. Если можно только это… – я тебя еще сильней люблю, чище, глубже, дорогая Ольгунка. Когда будешь сильней, напиши мне _в_с_е, что скажет сердце, меня все, все за эти дни с 31 мая, что было с тобой, томит – _в_с_е_ знать хочу, все твои чувствования, – будто это мои, и так _в_с_е_ мне дорого, до последней черточки, – это мне даст как бы отшедшее, как бы тебя самое, как бы я сам все эти дни был с тобой.

Меня до боли прожгло, когда я узнал, что этот закостенелый Толен отказался взять мой пакетик для тебя, – только из твоего письма вчера узнал. Меня не известила та дама, у которой я оставил посылочку для передачи Толену! А как я просил ее! И я был почти уверен, что ты все получила, и был рад твоей маленькой радостью. И вот… что за люди! Все – только для себя!! Ничто не изменит этих господ «европейцев». Они лишены сердца, способности вживаться в чувства – не ихние. «Каждый для себя» – вот вечный девиз их. И отзовется (и отзывается!) такое предельное шкурничество! Не будет счастья г-ну «Толену» – в самом широком значении. Посылка – для больного человека, – знал же он! – хотя бы и сквозь толщу-шкурность свою! – для доброй знакомой его жены, – и так поступить. Хотя бы что-нибудь мог взять! Хотя бы только лекарства, пасхальное яичко! Отобрали бы… Пусть, надо было пойти и на это. Это лишь отговорка. Для своей Фаси он, конечно, забрал все, что хотел. Милые духи для тебя… сколько я их добывал, хранил, ждал случая! Он мог бы открыть их, как свои. Не захотел. Шкура. Он _п_о_л_у_ч_и_т_ воздаяние, – и ско-ро. Я это чувствую. И я хочу этого, х_о – ч_у. Мало им, толстокожим… – будет больше. Ах, Олёк… все возмерится. И уже возмеряется. Прочуй, как только ты умеешь читать меня… – прочти «Чудесный билет»… – из «Про одну старуху». Вчера почему-то попалось мне на глаза… – «Губить пойдут – а мы спасемся!»239 Там ни одного лишнего, пустого, слова нет, – так ясно я увидел. И сам, себе, вслух, _о_д_и_н, прочитал вчера, – перед получением твоего письма. Прочти. К сему идет. Я – во многом (за эти месяцы) сделал пересмотр – из моего душевного склада. Да, я, как всегда, брал не рассудком, а чувством… – не – «как должно быть», а… – как хотелось, чтобы было. И – поплатился томлением тягчайшим. Плачусь. Но меня не оставляет _в_е_р_а, то что-то, что во мне «шепчет». Ну, как мой рассказчик перед группой фонтана Святого Михаила-Архангела на парижской площади. А ОН – «спасемся»! Вопреки всем толстомясым «голландцам» и прочим _г_л_у_х_и_м_ и слепым. – Ах, скот этот Тюлень-Толен! Ну, отобрали бы… Подумать, какая важность. Но для них – вещи – все. А сердце _ч_е_л_о_в_е_ч_е_с_к_о_е – они его не видят, не могут представить, они слишком узки и сухостойны, слишком лишены воображения-чувства.

Завтра я напишу тебе, а сейчас надо ехать по «злобу дня сего», для пропитания, по пятницам я получаю особый творог, ехать далеко, заеду за моим пакетом к этой «H_o_l_e_r’e»240 – приятелю той «холеры-остолопа». Так ты и не получила «Под горами»! Теперь я вложусь в «Пути Небесные», буду писать гОном. Я спокоен за тебя. Не оставляй меня без писем. Не сможешь если – пусть мама, хоть две строчки. Господь с тобой, моя светлая. Целую. Ваня

Дари погребена в Шамордино241. Вчера была у меня пожилая дама242, которая _в_и_д_е_л_а_ могилку Дари и ее посмертное фото.

25. VI.43 10 ч. вечера

Не пришлось послать, и вот, дописываю. Волнения за эти дни томлений сказались разбитостью, слабостью. Вернулся домой вареный. Не заходил и за посылкой незадачливой моей. Боже, как я убит этой незадачей, – как думалось – вот моя бедняжка будет читать мое, еще нечитанное, будет вдыхать «Душистый горошек», любоваться новым «пасхаликом», так запоздавшим… и Vichy-pastilles будет хрупать… a «cellucrine» так нужен тебе, для укрепления… – и вот! Сердце сладко, до щемящей боли, понывает, как представляю себе тебя, всю затерзанную тоской, тревогой неопределенности – до операции-то! – и ты, в эти часы, ду-мала обо мне, в заботе обо мне, ничтожном! Родная, ласточка, свет вечный мой, святая детка… Да что обо мне… – этот дикарь-жестянка, этот голландец Т[олен] _л_и_ш_и_л тебя, – сознательно, не желая утруждать себя, тревожась за свой покой в дороге, не взял..! Последний наш мужик этого не сделал бы, – перед страданием, перед _ч_и_с_т_о_т_о_й! Ведь не слепец же этот бесчеловечный!? – ведь он хотя бы от своей жены знал о тебе!.. – _к_т_о_ ты, _к_а_к_а_я – ты! О, пустышки, формы человечьи, набитые черным мясом, напитые черной кровью, салом налитые! – о, ско-лько их повсюду здесь!.. – таких!! Забудем.

Оля, не думай о болезни. Помни: ты – в Руце Божией. Пречистая с тобою, все святое – тут, около, – светло молись – и будешь жить, вернешь и волю творческую, и радость перед всем чудесным в Божьем мире! Ты _д_о_л_ж_н_а_ быть – и бу-дешь! Все Господне – тебе опора, укрепление, исцеление. Не ослабляй себя. Надо петь, надо заставить себя петь. Не волнуй себя накручиваньем дум. Как пришла слабость духа – шепчи умно: «Господь мя пасет, и никто-же мя лишит!» Не мне тебе советовать, знаю… – ты духовно сколь же полней меня, полуопустошенного. – Бог даст и _н_а_ш_е_ прояснится. Все я жду этого, все жду. Что-то должно произойти… – не знаю, но – во мне тревога-нетревожная. Все думается – вот пройдет [боль]… – и вдруг… – и так воспрянет сердце, так всполохнется… – сам не знаю, – какие у меня надежды?.. А вот… не знаю.

Вчера зашла незнакомая пожилая дама, – газету мне носила, оставляла всегда у консьержки. И вот, зашла. Оказалась москвичкой, внучкой Сергея Васильевича Перлова243, известного чаеторговца. Знала о. Амвросия, с 7 л. бывала каждый год в Оптиной пустыни, в Шамордине244 (женский монастырь, созданный о. Амвросием, помог Перлов). Любила очень Шамординский монастырь. Как-то сокрушалась, что хотела бы часто-часто бывать, да все не удается. Одна слепая монахиня (игуменья?)245, слывшая за прозорливицу, сказала ей лет за 10 до войны 14 года: «что же поделаешь… а случится и так, что мно-го годов, мно-го-много… и совсем не увидишь Шамордина… а перед концом жизни зачастишь, все тут наезжать и будешь, дело тебе будет до Шамордина нашего… вот и наглядишься напоследок». Ей теперь 64 г. И она верит, что увидит, и будет дело – восстановлять обитель, оби-те-ли… Она теперь без гроша, в труде копеечном… – и верит, что Господь поможет, – и она будет _н_у_ж_н_а_ не только новому Шамордину. – Недалеко от Шамордина монастырская «дача» Руднево. Там маленькая церковь. И там погребена у стены алтаря Дарья Ивановна. В. А. Вейденгаммер (о нем она много слыхала в Оптиной) перевез прах Д[арьи] И[вановны] из Ташкента, где она погибла на железной дороге в Руднево, которое та очень любила. Дама видела посмертное фото усопшей – «удиви-тельное лицо!» – не может забыть. А видела лет 35 тому, впервые: «светлое, такое небесно-покойное… в белом кружевном чепце… – лилия-лик…»

Олюша, тебе бы отдохнуть в том старинном замке – Витонбург? – как в 41 году. Сделай так, чтобы удалось там жить, дышать. Тебе _н_е_л_ь_з_я_ кружиться в хозяйстве, окрепнуть _н_а_д_о. Там станешь рисовать, писать. Голубка, на коленях молю тебя!..

Как я беспомощен перед этими «force-majeure»[86] – грозовой эпохи нашей… – полетел бы к тебе, завтра был бы у твоей постели, держал бы руку… о, как нежно глядел бы в тебя!.. Целую. Ваня

Молюсь за тебя, как могу. Я не смею просить – пиши, не утруди ручку, пусть посильнеет, тогда! Но два слова, только.

46

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

17. VII. 43

Дорогая моя именинница, светлая моя, – и какая недосягаемая! – Ольгуночка, Олюша! Будь здорова, мой чистый Ангел, будь покойна душой, – никаких дум смутных и тревожных пусть не будет в твоем сердечке, в твоей милой головке! С ангелом тебя, моя голубка, моя Олюночка, моя Ольга – далекая! И не могу сделать ничего, чтобы ты и моими цветами любовалась, чтобы я так легко-светло прислал в _н_и_х_ свое сердце – живое сердце тебе. Но оно тобой бьется-бьется… пусть эти дни и мучительно, замирая и тоскуя порой. Я вот уж 15 дней не получаю о тебе ни строчки. Не могу ничего думать, делать. Господи, когда же, наконец, разрешится это томление?! Я переписываю для тебя «Под горами», и в понедельник, м. б. пошлю часть – первые главки. Но вот, какая незадача… болит правая рука, у большого пальца, и в кисти, сводит при усилии, и острая боль. Это – писательская болезнь, знаю. Проходит, и опять. Бывало не раз последние годы. И на машинке трудно. Все эти дни не знаю, куда деть себя, к чему приложиться, – так все не радует, не _б_е_р_е_т! А в таком состоянии я не могу работать. Читаю, бросаю… вожусь с разными пустяками… И хозяйство – о, как это скучно! – требует усилий, беготни. Да еще события… особенно эти «открытия» разных «ям»246 – следы кровавого большевистского разгула. Кипел, хотел писать статью, – о, громовую! – и вижу, что нельзя, как надо. Ибо, кто, кто содействовал всему этому кошмару – вот эти 25 лет?! Сама Европа. Она укрепила бесов, признала их, давала кредиты, укрепляла змеиное гнездо. Теперь – расхлебывает эту кровавую кашу, омывает кровью. Все, все, все… – за одним исключением – святого убиенного короля – Александра!247 И веймарцы248 тоже, и вот через все это ныне приходится лить кровь. Новая Германия в этом не повинна: но ей приходится расплачиваться за грехи старой. А главные-то питатели – англичане и американцы. И – все жиды. Это они, они помогли [развести] эти «фрукты» (Винница и проч.) А сколько таких «charriers»[87] по всему российскому простору!?! Ужас, ужас. Мы, эмиграция, все эти 25 лет кричали во весь [мир], – всячески! – приводили данные, пугали страшной _п_р_а_в_д_о_й, остерегали, оберегали… Сотни книг – и ка-ких! – хотя бы мое «Солнце мертвых» – и др. – были даны миллионам европейцев. Тысячи обращений, воззваний – (Национальный комитет в Париже)249 доходили до власть имущих, до членов парламентов (знали они, читали!!), тысячи связей были использованы. Да и лучшие, понимавшие, _т_о_г_д_а, из влиятельных иностранцев подтверждали _н_а_ш_и_ предостережения… Ничего! Корысть, жадность, радость, что Россия, наконец, скинута со счетов в мире, – все это покрывали русский вопль. И вот – расплата пришла. Если бы в свое время помогли белой армии стереть большевиков, свободная сильная Россия, _н_о_в_а_я, (!) была бы в совете держав, и не было бы допущено этой бойни. Ибо, по всей вероятности, Россия была бы судьей и сдержкой в грозивших мировых сполохах. Мы свою миссию выполнили честно, полно, во всей мере наших возможностей. В_с_е_ было сделано нами. Ты знаешь и мое усилие – писателя: пусть меня судят! Я _в_с_е_ сделал. И все, на своем посту. Неисчислима наша пролитая кровь, в неравной борьбе! Легли _л_у_ч_ш_и_е! А мир… плясал. И доплясался. И обратился против – пусть несколько запоздавших – провидевших, понявших грозящий ужас – молодых сил Германии и Италии. Я _в_с_е, все знаю. На все кладу поправки. Но я знаю, – и _к_т_о_ главный виновник всего: алчба и злоба мира, его ненависть к нам. Мы заплатили за свои грехи, но мир пьет и – _в_с_е_ выпьет.

Прости эти строки, так неидущие к именинному письму. Но столько накипело в сердце! И вот, я нигде не могу сказать печатно о всей правде… Это меня давит, убивает.

Родная, дай же мне весточку о себе, о здоровье… – я так исстрадался. Голубка, – через свои скорби-боли – подумай о твоем одиноком Ване!

Сейчас (9 ч. утра) я должен выехать из Парижа на дачу к Юле. Она меня упросила поехать на эти дни – на дачу, остаться ночевать там с ними. Ходят слухи о возможном налете на Рено (заводы), а это рядом со мной. Будто бы было предупреждение. (?!) Болтовня, но это нервит. И для моих я это делаю. «Камо пойду от Духа Твоего…»?250 Но чувствую, что мои нервы, моя подавленность… требуют воздуха, перемены места. Жара. Все разъехались. Я почти безвыходно сижу дома, не знаю, без сил душевных – за что взяться…

Завтра или в понедельник пошлю письмо и в нем начало «Под горами»251. Пусть это будет моим тебе приношением – тебе, Ангел! Вместо цветов. Но это – _м_о_и_ _ц_в_е_т_ы.

Целую тебя, дорогая именинница, Олюша моя. Да будет с тобой Господь-Христос, и его Пречистая. Твой Ваня

Поцелуй от меня маму. Привет Сереже.

И. Шмелев

47

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

[10.VII.1943]

Милый Ванюша!

Пишу тебе из дома и правой рукой (хоть еще и с трудом). Спасибо тебе за последнее письмо от 25-го, я его только что получила. Ты просишь описать тебе все мое состояние перед операцией, все страдания и трепыхания… И знаешь, как это ни странно, все, что было тяжелого у меня, куда-то все ушло, скрылось за то удивительное состояние духа, в котором я пребываю. Просто говоря – я блаженствую от ясности и необычайного покоя души, у меня такое чувство, точно случилось со мной что-то необычайно светлое, какой-то душевный праздник. Это даже неописуемо. Это какой-то душевный или духовный _о_п_ы_т, о котором я прежде только слыхала.

Не думаю, что этому способствовала обстановка: из моего выздоровления сделали окружающие (и некоторые даже издалёка, даже с фронта) какое-то торжество, какой-то, я бы сказала, бенефис жизненный вызвала моя болезнь. Мне было дано увидеть людей и чувства их открытыми и ясными. Многие, м. б. впервые, стали откровенны и говорили и писали не то, что «модно», «красиво» и т. д., но то, чем они живут где-то в глубине. Не в отношении меня, но в отношении главных вопросов жизни.

Ценнейшим вкладом в духовный опыт было для меня знакомство с хирургом и старшей сестрой (* Эта женщина неустанно и уравновешеннейшим образом служит ближнему и дает пример истинно-христианского смирения и покорности Воле Божией. Тонкий и чуткий подход, редкое сердце и юмор, несмотря на ее положение.), – это святые люди. И как же много чудесного в жизни. Как многое я теперь иначе вижу, сколько надо было в себе изменить.

Где-то я читала, что есть такое наблюдение, что с утратой какого-нибудь физического члена, человек утрачивает и какую-нибудь соответствующую сторону души. Может быть. Не знаю в связи ли с утратой моей физической или по другой причине, но во мне, конечно, что-то изменилось. Как много надо, однако, говорить и как же трудно! – Ну, сначала: «трепыхалась» и очень страдала я, собственно, одни сутки, до визита к врачу. То воскресенье; я думала «незабываемое», но я его уже забыла.

В приемной доктора, до его прихода, произошло уже «н_е_ч_т_о», что дало мне уверенность в «у_к_р_ы_т_о_с_т_и». Конечно, я не была еще совершенно спокойна, но где-то глубоко, жила уверенность и вера. Мне Ар не смог, (не хватило духу ему) сказать (* После гистологического исследования, в субботу А. был у хирурга (чтобы узнать результат), но мне не сказал, а доктор это очень одобрил и даже домашнего врача исключил, чтобы никаким путем меня не волновать раньше воскресного утра.), как поручил ему доктор, что операция необходима неотложно и радикально (ампутация), с мамой и Сережей они решили мне сказать лишь часть, т. е. только об операции под рукой и сослались на то, что доктор уходит в отпуск (что так и было), потому и срочно, а сообщить об ампутации Ар письмом просил самого доктора. 30-го мая (воскресенье) меня отвезли в лечебницу, где хирург уже сам заказал мне комнату, чудную, и назначил час операции. Формальность требует согласия пациента на всякую ампутацию, потому доктор был у меня в воскресенье вечером «поговорить о том – о сем». Болтал обо всем, а потом исследовал сердце, легкие, вены, почку, т. к. этого хотел Арнольд. Объяснил мне, какой наркоз даст и, вообще, говорил как с коллегой.

И тут что-то нашло на меня, ту, которая обычно все хочет выведать: смотрю на него и говорю: «Знаете, доктор, я не хочу ничего больше знать, что Вы будете завтра со мной делать, не хочу из Вас выматывать…» – а он подхватил и говорит: «Чудесно, это самое разумное, но давайте условимся: позвольте мне завтра помочь Вам так, как только я умею хорошо, как мне поможет мое знание, мое желание и мои силы?» Я была тронута и дала согласие на все. Уходя, он наказал сестрам дать maximum забот обо мне, т. к. де она заслужила. Произнес даже маленькую речь. Я дивно спала ту ночь, которая из-за приготовления к операции была не очень длинной. Утром тиха. Мне было бы стыдно не быть такой. Почему? Не знаю. Помню, что мне неприятно было, что и так моей соседке по комнате мешают спать приготовлениями. Наркоз приняла легко, без «провалов», а просто ушла в «небытие». Ты знаешь, что во время операции проснулась, не сказав ни звука, кроме «да я проснулась». Я много передумала (но как-то не головой) перед операцией и к чему-то пришла, сама не зная точно к чему. И вот когда проснулась, то и находилась именно в этом состоянии обретенного покоя. Это было что-то новое, не мое. И всех это как-то поразило. Три минуты были ко мне допущены мама, Арнольд и Сережа, говорить я, конечно, не могла. А они смотрели с каким-то благоговейным изумлением, потом, приложив губы к руке, лежавшей поверх одеяла, и вышли. Пришел доктор и _т_о_ же выражение, подошел к изголовью и сказал: «Я помог Вам на всю жизнь и очень рад, поражаюсь Вашей храбростью… все очень хорошо». Боли были адские, давали шприцы[88], но ночью я сама сократила на 1 шприц, – не люблю. Мучительны были всякие звуки. Вечером опять был доктор, меня тошнило. Долго не работали почки – почти сутки. Шли дни… физически мучительные ужасно. Перевязка была очень тугая, так что трудно дышать. Поты. Жар. Но я все еще не знала об ампутации. Доктор уехал, а Арнольд сказал, что он сам не знает точно. На 7-ой день сменили бинт, и я услыхала слова сестры одной, что нет груди. Но это была чужая сестра, и мне сказали, что она ничего не знает. Т. к. я лежала в клинической рубашке-распашонке, то не могла видеть себя спереди, а рукой боялась коснуться боли. Накануне моего рожденья сняли швы, и тогда я спросила и узнала все. И тут настали тяжелые дни. Я утратила на время мой покой и пережила нечто очень тяжелое. Но через это нашла еще лучшее и светлейшее. Сестры говорили, что всю 1-ую неделю удивлялись на покой мой, т. к. обычно такие пациентки жестоко страдают. Я же даже на боли не пожаловалась ни разу, только боялась, когда меня неумело поднимали и прямо пытку устраивали. «Утрату» физическую же свою я пережила бурно и тягостно, но затем в несколько дней сломила себя решительно и окончательно. Это было удивительно. В Троицу я была светла и радостна. Не то что кое-как утешена, но просветлена. Это особое что-то.

Не хочу говорить о всех и всяких физических муках, – их было много. Вставанья первые на 5 мин. были мучительны. Я же очень беспомощна. И проблема одеванья? Платье надеть нельзя, рука то не поднимается. Фигура? И все это прошло. В дни моего упадка меня много поддержали люди. И свои, и чужие. Тогда я ничего не ела. Ничего. Не могла. Какой-то шок. У меня и теперь все время боли и днем и ночью, при всяком движении, но это меня ничуть не смущает. Я и к почке своей отношусь иначе как-то. Это м. б. дико, но у меня прямо какое-то постоянное радование, точно не опасная болезнь была со мной, а что-то удивительно приятное. Такое мое состояние не прошло незамеченным и другими, вот что пишет доктор в одном письме к Арнольду и мне: «…Я должен еще раз сердечно поблагодарить „mevronw“ за ее прекрасное поведение в дни ее пребывания в лечебнице. Она дала сестрам и всем нам исключительный пример своей верой в Бога – воистину она держала доброе имя и честь своих предков высоко. Она была милая и симпатичная пациентка, и я для нее особенно рад, что все так хорошо удалось, и что ей не следует иметь ни единой заботы в будущем, и что теперь все снова в порядке». Этот доктор очень верующий, идеалист, живет только для больных, не имея от жизни ничего. Когда мы прощались, то он сказал мне: «Я перенесся в Вас и почувствовал, что сделаю все так, как хотел бы себе получить помощь от той науки, которой отдаю все свои силы. Вы тоже ей служили, и я знаю, что много служили… Я Вас лечил так, как бы лечил члена моей семьи». Глаза его были закрыты тогда, но когда он их открыл, они блестели влагой. Я плакала. Старшая сестра, стоявшая тут же, сказала: «Вот я не люблю в глаза хвалить, но спросите кого хотите, что я говорила всем о Вас… я рада, что случай меня столкнул с Вами, а доктор то же самое говорил, он всех людей сразу видит и Вас он всю понял… Так осторожен он еще ни с кем не был, хотя славится своей мягкостью». Сестре этой около 70 л. Она монахиня. Я, конечно, протестовала и говорила, что я похвал их недостойна, благодарила их и доктора за его поддержку, а тот сказал: «не меня, нет, нет, но Того, Кто Там», – и показал вверх. «А покой Ваш изумительный Вы получили через Вашу веру». Он говорил, что поражен был той мной, которую ему вкатили в операционный зал и после. И все это видели. И это неизреченная милость Божия, а не моя заслуга, дающая такую поддержку в жизни, такую радость. Сережа и Арнольд, каждый порознь, сказали, что они потрясены видом моим в день после операции были, небывалым. А мама сказала… «Ну знаешь, помнишь то выражение у умершего Александра Александровича (отчима) торжественности и покоя, – так вот что-то от этого было и у тебя. Ты была так красива, но не обычной красотой, а какой-то строгостью, почти как судья». Мне было очень тихо. И знаешь, я все думала: «Как рада буду, когда проснусь, узнаю, что жива осталась». А случилось, что когда проснулась, то вспомнила эти думы и… ничего не ощутила. Ничего, кроме покоя. Ну, будь здоров, целую, Оля

[На полях: ] А ты меня не балуешь письмами!

Сейчас я простужена слегка, но чувствую себя и выгляжу хорошо. Свежа на вид. Но делать ничего не могу и очень трудно писать. А это жаль, т. к. времени у меня много. Но м. б. и лучше пока, т. к. очень устаю. Велено больше лежать и отдыхать.

48

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

21. VII.43

Олюночка, еще не отправил тебе продолжение рассказа «Под горами», уже готовое к почте, как в 11 ч. утра – твое чудесное письмо, удивительное, так оно меня осияло, так _у_с_и_л_и_л_о! Рухнула с меня гора, давившая эти дни, вдруг свалилась! О, как благодарю тебя, как я весь закружен счастьем, радостью… – о, как это слабо – «радость» тут! – ты – _ж_и_в_а_я, ты – полна чудесной Жизнью, моя – _н_е_о_б_ы_ч_а_й_н_а_я. Такой-то вот я и чувствовал тебя _в_с_е_г_д_а. Ты не можешь уйти с земли, не выполнив тебе назначенного, а оно – бо-льшое, оно – огромное светом и плодом. Такое во мне чувство. Творчество —? Да, и оно, и оно, во многих видах, – в слове, мысли, в красках, в чем угодно, что зовет сердце твое и дар твой, но не в этом только, не этим наполнишь свою требовательную душу, все существо свое: а _ж_и_з_н_ь_ю_ в высоком и чарующем этой высотой – _д_е_л_е, так близком тебе, требовательной в жизни духа, души, всего существа твоего – _в_с_е_й_ тебя. Олюгла милая, как я рад, как ты меня подняла, слабенькая еще… еще «бинтушка». Ибо ты – си-льная! Письмо твое – исключительно насыщено мыслью и тонким ее светом. Я все вобрал, все влил, что смог учувствовать в неполноте строк. Понимаю, – обо _в_с_е_м, что тронуто в письме, или ничего не надо писать – не выразят в полноте слова-образы, или уж сказывать сердце к сердцу, и до-лго, долго, – но мне, говорю, все сказалось – несказанное и несказуемое. Ты будешь жить и делать, долго и полно будешь. Сему – назначена. Ты вся – _р_о_д_н_а_я, связанная с _р_о_д_н_ы_м_ и живой кровью, и жарким сердцем, и духом служения в любви, и – _Д_У_Ш_О_Й! Вот все это, и все возможности и преизбытки твои нравственные и творческие, и горенье любви чудесное – к родимому и так истерзанному всем, всем… – я все это давно чувствовал и _в_и_д_е_л_ в тебе, но теперь, после _в_с_е_г_о, теперь, когда ты так выросла духом и душевно, – и вырастешь всей полнотой твоей, и телесно укрепишься, – и будешь в цветеньи полном, – забудь – и ты забыла! – о болезни, ампутации, о болях… – так это мало в сравнении с тем, – _к_а_к_а_я_ ты, _к_т_о_ ты, и _Ч_Т_О_ ты будешь выполнять в назначенном тебе от Бога пути. Ты – редкая… я знаю это. Ты из того рода Родины нашей, откуда выходили в жизнь те, кем жива жизнь: наши святые-я, наши подвижники, наши трудники Руси, наши «добрые люди древней Руси», как называл Ключевский252, наши _ч_и_с_т_ы_е_ деятели на путях воспитания, очищения, _п_р_и_м_е_р_а, помощи, просветления, про-све-ще-ния в полном-глубоком смысле. Какое поле _б_е_с_п_р_е_д_е_л_ь_н_о_е! и _ч_т_о ты, _т_а_к_а_я, с таким богатством ума и сердца и даров Божиих – сделать можешь!!!.. – Олюна, я столько вобрал и столько в себе уместил и постиг – из твоего письма! И почувствовал, чуть ли не осязаемо, как ты вся в руце Господа, в Его Лоне, – в Его Путях! И радостно мне, и так легко дышать стало! Знаешь, голубка… одно явление твое людям делает их лучшими! Так это во всем видно, и сколько раз я сознавал это, выхватывая из твоих писем. Ты и не думаешь об этом, ты лишь свою жизнь набрасываешь, – порой, просто, мимоходом, словечком, образом, и не думая, _ч_т_о_ из этого я увижу, – и я вижу самое главное, как ты делаешь людей лучшими. Какая сила дара Господня в тебе! И как же несчастен я, что не дано мне – пока? – увидеть тебя земными глазами, но я _в_и_ж_у_ душой и сердцем… и – рассудком..? Я не умею, я не люблю, как-то не по мне брать рассудком. Так – только вообразить, _ч_т_о_ и _к_а_к_ можешь ты делать среди людей, среди _с_в_о_и_х… – примером, словом, взглядом, вздохом, укором, лаской, – о, больше всего лаской, тихим сердцем. Но ты властна и на гнев, я знаю… – и будут гореть стыдом, будут неметь и трепетать, будут грехи и неправды свои больно слышать, когда увидят властный твой взгляд укора, раздраженья, негодованья, _с_е_р_д_ц_а! Я всегда говорил тебе, что ты из особого состава, сложного… – и на земле не-слу-чай-но явлена. Т_а_к_и_х_ я еще не встречал… не мыслил. Твой хирург лишь чуть постиг – из твоего мира! – многое было бы ему невнятно: он взял очень «запросто», _р_а_с_с_у_д_к_о_м, – что ж, иначе и не мог, иной лепки, хотя и достойнейший человек, пошли ему, Господи, здоровья и радости. Милая, ведь и д-р Га-аз, тюремного замка в Москве, и врач Гинденбург из Минска, о котором говорит Достоевский в «Дневнике писателя»253 – высоких качеств люди; но они… «от разумного делания», из какой-то своей логики духа, но не – естество, не песня души, не _с_у_щ_н_о_с_т_ь_ во Христе духа, – это у них – нажитое, воспитанное, выхоженное, – не взлет, не сущность, не – свободное дыханье, без чего нельзя жить, как тебе, и тебе подобным святым, редкостям в человечестве! Это у них выработалось в хорошую «привычку». У тебя – рождено с тобой. Но оставлю, а то посмеешься над «размягченностью» всегда унылого – последнее время! – Вани и скажешь – «не пой ты мне, милый, акафиста». – Ах, Олюночка, ну это в следующем письме… я хочу сказать тебе, какие мысли родились во мне от безумной бомбардировки Рима254… – как бы вариация-дополнение «Легенды о Великом Инквизиторе»255. Кипел я – бесплодно горя – эти дни, уходя от _с_е_б_я, – страдал, разглядывая в газетах фотографии «Винницк[ого] фр[онта]» – и проч. Написал бы… но… – «крылья связаны». А тебе напишу о «римском действе» _б_е_с_о_в. Роднуша, родимоч-ка, как я рад, что ты _т_а_к_ написала мне, что ты – воскресаешь! Твое письмо – от 10.VII на штемпеле, заказом, шло… – одиннадцать дней, и я горько думаю, что мои письма тебе – Ангелу – посланные 17-го, придут позже! Целую твои глазки, деточка, мудрица святая… ручки твои целую, боль всю твою чувствую и целую… – да минет все. И минет! ми-нет!! Ми– нет!!!.. Снова хочу вложиться в «Пути» – «Ныне отпущаеши…» А пока хочу послать тебе продолжение «сада» из «Под горами»[89].