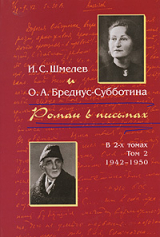

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 61 страниц)

Нет, я не знаю, живу ли я «во-имя», т. к. я не знаю хорошо, что это значит. Я поступаю просто по движению сердца, и если мне кого жалко, то я не спрашиваю себя, во имя чего это, а просто помогаю. И все равно, люди ли или даже телята, кошка.

А о болезни моей я уже писала, что она на 2, 3, 5, 10-ом месте, а тоска была безымянна. Болезнь же я свою никогда не считала смертной, не думала, что все кончено. У меня были другого сорта душевные муки. Нет, не я центр мира, а совсем, совсем иное. И я по-прежнему, нет, больше прежнего, готова «на костер».

Сама же я себе казалась ничтожной, до отчаяния. Очень много всего у меня было. Устно бы все тебе сказала. Ты бы меня понял. Но если тебе проще, приятней думать, что я – «центр мира», то все равно – думай. Но ты не прав. И ты, кто знает, отчего я страдаю, знает, что это не то. Но мне все равно, какая я. Всякое мое я – просто ничто. Я должна сделать максимум в жизни, что допустят силы, чтобы оправдать свое бесцельное бытие. По мере я стараюсь. Оставлю это… Когда твое чтение? Обязательно напиши. Не надорвись опять. Ах, то чтение! Оно тебя взяло от меня; Как я томилась от твоих писем. Ты, Ванёк, меня вот коришь, а сам у себя не видишь. Почти год, как ты меня «цукаешь». И кого-кого мне в пример не ставил!? Ну-ка подумай. Ведь я не дубина, и сквозь строки читать умею.

Какая бурная весна. Зловещая… Ветры, сушь. Эту неделю гостила у меня бывшая соседка наша с дочкой (4 лет). Я устала. Девочка очень умна и развита, но в глупых руках матери донельзя избалована. Никому не давала спать: колотила головой в подушку (!!) сотни раз, да так, что сломала кровать. Будто бы это очень забавно… говорила мамаша. Дура! А у ребенка коклюш. Заходится до рвоты. И такое биение головой! До 4 ч. утра однажды колотила. Ну, все, все это неважно. Ты, ты, мое солнышко, будь со мной, думай обо мне, пиши же мне! Люби меня! Я не буду тебе ничего говорить в упрек! Ну, ничего, что духи тоже Люси подарил, ничего, что с Елизаветой Семеновной «сговорился» (мне больно это!)… ты только будь светел! Я очень, очень хочу писать. Ах, время, время! Мне нужно еще как бы оправдать себя, что не «пустяками занимаюсь», если пишу, меня же, кроме тебя, никто всерьез не берет, как (хотя бы малюсенького) творца. Знаешь, у нас теперь нельзя выходить из дома с 8 ч. вечера до 6 утра. Никуда не пойдешь, а я хотела брать уроки живописи у Фальк’а218а. Бегу, телефон.

Опять гость. Я устала. До 1/2 8-го еще есть время, поговорить с тобой, уйти от суеты, а там опять: готовить, угощать, занимать… Устала я от этой суеты. Как радостно мне, что ты в субботу тоже причащался. Смотрю в окно… какие краски, как много солнца и ветер, ветер. А у нас опять корова больна, тяжелые были роды, по кускам вынули телку (!), а мать хворает. А та, умерла. Я ее через 1/2 часа кормила, все, что было повкуснее. Резала ей свекловицу. Она ее только и ела. Стонать потом стала. Думали, что от голодовки, и ветеринар сказал, а я думала, что она еще хворает. Однажды, вижу у нее – кровавая моча. Позвонила врачу. Нашли, что у нее болезнь почки. Не встала. И теленок погиб за 3 недели до теленья. Цыплят вышло только 5 из 15-ти (!). Остальных клока передавила. Полудохлыми выкинула я их. Никогда так не бывало. Все жалуются, что в этом году незадача. Я себя чувствую прилично. Боли в области сердца стали реже. Я тебе об них ведь писала? Почка пока что не шалила. 1-го мая приняла antigrippal и осталась еще 1 коробочка. У Арнольда был сильный грипп, да еще и есть, от него осталась тень, так он исхудал. Была кошмарная температура[79] и при том еще гости! Он только 3 последних дня с 39,5 слег, а кризис перенес на ногах… по упрямству, видимо. Я тотчас принимать стала antigrippal. M. б. пронесет. Сожги письмо, не передалось бы и тебе… – Я твои ландышки поцеловала (в письме). В саду у меня взошли твои ландышки и будут цвести. Я так рада… Спасибо за адрес Вигена. Мы ему напишем. Ценный человек. Что же ты ничего мне не скажешь о твоем племяннике, как они у тебя с Frl. Zömmering гостили. Ты напрасно обиделся за конфеты218б: я серьезно это – они же испортятся. Дай скушать гостям и сам полакомься. А так они – никому. Ведь не долежат до меня. Это я не во зле! Я совсем, вся теперь нисколечко не во зле. А вот хочу тебя подразнить, подурачиться, пощенятить, пошалить. И обнять тебя. Забросать тебя этими летучими бело-розовыми лепесточками, что всю траву засевают теперь в саду, незабудками на тебя швырнуть, как конфетти, за ворот тебе их насыпать. У меня их много, много… садишка голубой, нежный. В ладошки бы хлопала, от смеха бы прыгала, глядя как ты их отряхаешь. Живые конфетти. Ах, тополи какие чудесные, золото-бронзовые на солнце, ходят плавно в небе, по голубой эмали. До того красиво. Такие клейкие, лакированные листочки… пахнут как ладан. Как хороши твои пасхалики, передо мной стоят… Ванечка, пиши мне нежно, – мне так не хватает ласки! Я не могу жить, когда ты уходишь, сердишься, раздражен. Я всегда страдаю. Пиши мне, не забывай… А «Пути»? Ты же их не бросил? А письма мои… они «постылые»? Не верю. Ты меня манил «Трапезондским коньяком» – пришлешь? Если не трудно… А «Рождество в Москве»? Твои вещи, написанные «при мне», мне ведь особенно интересны. А я их и не знаю. Я ошиблась, предположив, что ты написал «мне» «Михайлов день» – он уже до меня был? Это из прежнего? И это не то, что моя современность. Хотя я и рада, рада безмерно, польщена, удостоена, но… все-таки я, помню, огорчилась, узнав, что «Михайлов день» «уже был», не со мной родился. Что ты пишешь сейчас? Досадно, что А[нна] В[асильевна] не работает у тебя. Кроме всего прочего, очень дорого она тебе стоила, по-моему, – я тоже так платила поденно, но гораздо выгоднее взять по-недельно кого-нибудь, по крайней мере здесь так.

4. V.43 Ветрище окаянный сегодня. Целую, Ванечка, тебя нежно. Оля

Бестолковое вышло письмо.

[На полях: ] Молюсь о Катюше.

Прости карандаш!

41

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

14. V.43

Милая Олюша, давно не писал тебе: был в хлопотах, и – подавленность от письма 25 апр. Последние письма, 5-го и 6-го219 – из подлинно «Олиных» писем, и это меня разрядило. Вчера, пользуясь первым, почти жарким, днем, ездил в Сен-Женевьев, где не был с… июля! И болезнь, и холода – мешали. И этим был подавлен. Ты всегда писала – будь со мной прям, открыт. Я всегда прям и открыт, слишком даже _р_а_с_к_р_ы_в_а_л_с_я, – мое свойство, много тяжелого мне приносившее в жизни, – я плохой политик. Этой чистоте в слове-мысли-образе благодарны читатели: даже творческим вымыслом я не обманывал: он рождался «внутренним вИдением». И вот, открытый в письмах к тебе, я всегда получал – «не казни», «злые письма», «злишься». Конечно, не безгрешен я, не свят я. Но я всегда говорил сердцем. Ты вон и мой больной палец сочла за «византийство»! Это когда я был без прислуги и должен был все для себя делать! Твои письма последних месяцев были, поистине, «от гололеди», хуже: они были – пу-сты-ми, бесплодными. Ты же писала: «даже твои ласковые письма меня не согревают». Просто, они были уже не нужны. Вот, что такое – «гололедь»! И я старался ее растопить: смотри письма! Если ты еще не утратила чуткости, они скажут тебе, _к_а_з_н_и_л_ ли я или – был в тревоге за тебя. Редко пишу..? Беру, что под рукой, – от 10-го окт. прошлого года. За это время по 24 апр. ты получила 39 закрытых и 10 открытых. От тебя за этот отрезок – 30 и 6. Об объеме и не говорю. Как и – о содержании. Я не гололедь. Я не писал тебе, что твои письма мне безразличны, а тебя даже начатая работа над продолжением заветного труда – никак не обрадовала. Ты даже не отвечала на повторный запрос, получила ли фото в письме от 11.III220, профиль с бородой. Вот как тебе мое стало безразлично. Ты, должно быть невнимательно и читаешь. Не раз просил я передать привет и похристосоваться с мамой и братом. Безответно. Ну, ко мне привыкли, примелькалось. Пусть так и останется. Про-шу: пусть так и остается, я не живу _в_н_е_ш_н_е. До сего дня, – до последнего твоего письма! – так и не захотели принять цветов. Конечно, они уже не интересны: примелькалось. Я писал 7.IV221, заказную открытку 10-го IV222, – она-то во время попала! Заплатил твой долг – 250 фр. – н_е_ ради тебя, не _з_а_ тебя, а дознался у Елизаветы Семеновны, сколько и – еще не дошли, и свободно мог просить купить для тебя цветы. И до 6.V – впустую мое движенье сердца! Хорошо. Я прошу – больше не посылать ни-когда. Поверь, что мне приятней, – _б_л_и_ж_е! – твои сухие цветочки – в искреннюю минуту вложенные в письмо. Кстати, парижские цветочники не принимают уже комиссии, с 8 марта, и мне некому переслать просьбу о цветах. Некому! Я лучше буду сам себе во имя твое покупать себе – как бы от тебя! – что приятно душе. И ты, если хочешь, так поступай. Про-шу. Я узнал о твоем возмущении жадностью парижского цветочника, показал специалистам-цветоводам тот голый горшочек, который прислал Андре Боман[80], на Пасху. Они определили – самое бо-льшее – ну, сто франков. Ты же внесла «Авроре» в Утрехте – 15 с половиной гульденов! Значит, помимо комиссионных, помимо торговой нормальной прибыли, парижский глот положил твои 9–10 гульденов, как недобросовестную наживу. Нечего им потакать. Я перед Рождеством внес А. Боману – 300 фр. и 60 фр. комиссионных. _Ч_т_о_ тебе доставили! А твой «большой букет» лучших роз к моему чтению! И это – в июне! Меня всегда раздражает недобросовестность, и я не хочу и не могу этому помогать. Мне некого просить о содействии, опыт сделан.

Да, ты невнимательно читаешь письма: я причащался в четверг, а не в субботу. В субботу я крестил невесту Ивика. Кстати, о твоем восторге «пиром веры». Я не разделяю, я возмущен. Это – «постановка», а не таинство. Вести к таинству в… спортивный бассейн! Туда, где всегда «свидания», похабство, где сами стены пропитаны плотскими испарениями и прочим… – как ни сменяй воду – _м_е_с_т_а_ _н_е_ сменишь. Это – «самолюбование» и «бумм»! Тут и другое: лю-бо-ва-ние! Молодой нарочитый «монах» доставляет себе щекотное – о, о-чень сокрытое, может быть даже от сознания его – «сладострастие», нечто подпольное… может быть. Во всяком случае это – реклама! – столь чуждое духу православия. Уверен: ни один здравый иерей этого не допустил бы. Это – позор православия, а не «пир веры». Это скорей – в духе католичества, такая шумиха. Почему, непременно, надо «погружение»? нагота в сорочке? – в мокрой-то – сквозится сокровенное! – тут, при крещении взрослого, довольно и «символического» освящения водой и Духом. И сколь же чисто и благодатно было крещение Лукианы в бедной церковке, без «зевак», поливанием на главу, батюшкой, – монахом строгим, уже немолодым, глубоким человеком – познавшим и науки, и – веру! «Базар-крик» не свойствен Православию, как выстрелы из ружей – петарды, пускание голубей, и прочее у римских католиков. Меня отталкивает такая «труба». И – глупо, да, глу-по! Ты не вообрази, что я чем-то тут раздражен, не припиши еще мне мелкого чувствишка, в отношении к нарочитому монаху! Смешно и – тоже глупо. Но вот что не смешно и не «глупо»: это твое краткое поведание о «Святая Святых», о твоей исповеди у Святого Гроба Распятого за ны. Вот что отняло у меня волю писать тебе, пока я не переломил себя, хотя бы и после твоих ласковых двух последних писем. Вдумайся! Ты была в состоянии явной истерии. Ты не смогла почувствовать святотатственную сущность совершенного при твоем невольном участии. Но ты, повторю, была – жертвой недуга. А нарочитый, – может быть и сам недужный – совершил гадкое, страшное даже. Знаешь, тут – _в_с_е_ – от надрыва и – у нарочитого – от выпирающей… похоти. По-разному это проявляется! Я не стану вдаваться в глубины сего: это – из сферы, присущей иным героям Достоевского, самым-то гадостным больным. Может быть и Достоевскому, который, описав, выплевывал из себя мучившее его. Тут – на народный аршин – голое хлыстовство – радение, тут – Гр-распутинство223. Может быть и бессознательное. Но у меня _е_с_т_ь «ключ» к объяснению. Не первый раз эти «духовные» —!! – «поцелуи-касания». Ты писала мне. Значит, эти «прикладывания» обращали твое внимание, были тебе, как бы, отличительными, ты с ними считалась. Иначе – зачем бы и сообщать?! Ты еще писала: никто (и ничто) не может тебя _п_о_н_я_т_ь_ и успокоить: только «нарочитый» – твое словцо! – мо-жет. Он _в_с_е_ понимает. Вот какой умница, какой понятливый! Ты знаешь: опыт подвижников – за многие века – и всюду!! – ни-когда не позволяет – не допускает! – молодым монахам – пусть и иереям – ранее чуть ли не 45–50-ти лет! – быть духовниками, «старцами». Они руководствуются и учениями Св. Отец, между прочим – особенно – Иоанна Лествичника224. Там очень все глубоко и сложно. Монахам молодым не дозволено читать _в_с_ю_ Библию, например. А тут – все дозволено, сверх-дозволено, без подготовки. Крестить в спортивном бассейне, в «публичном доме» почти… – девиц в рубашечках, мокрых, сквозных… а тут на духу выслушивает нарочитый интимные признания, для него-то раздражающего, подчас, содержания, – не о тебе речь, я не знаю, как ты раскрываешься на духу, – м. б. в состоянии нервного распада, истерии – до-гола! – а нарочитому – при всей его напряженности остаться «духовником» – разжигающе-опаляюще сладостно-больно… некий духовный блуд. Ты можешь быть – бесспорно, – очаровательна. Ну, как нее быть бедному голодному монашку-сластолюбцу! А он-то ведь сластолюбец, я _в_и_ж_у! И многое я знаю… да! Сластолюбец… и до сладенького пирожка охочь, маменька пичкает, _з_н_а_я_ слабость своего нЕщечка[81]. И до «мясца» запретного охочь. А тут вдруг молодка, от которой вон кружились и более изведавшие «сластей» головы. И вот, произошло величайшее непотребство. У Плащаницы, в Великий Пяток. И, конечно, ночью, или поздно вечером, в пустой, понятно церковке… ибо на людях сей нарочитый не отважился бы на «жест с макушкой» – молодой женщине. Вдуматься только!.. Никогда ни один старец, истинный, ни один Святой не мог бы отважиться, дерзнуть на такое. Ни-когда. Это м. б. бывало в исповедальнях у «аббэ»[82], в парижских и прочих модных «Мадлен» с «глубоковерующими дамами света и полусвета»… – но это не могло быть и не бывало с русскими женщинами и у православных пастырей. Русская женщина целомудренна… как ты… – ты тут ни при чем, – я говорю это твердо! – ты была – _н_е_ _т_ы, _т_ы_ _н_е_ сознавала! Но «нарочитый» обязан сознавать. Мне уже и раньше многое в нем казалось странным и «укрытым», вплоть до его «стояния ночью у Св. Гроба». Тут тоже некое «уклонение». Тут «натаскивание себя», как это делается у хлыстов. И этот «хлыст» мог бы тебя посвятить в «хлыстову богородицу»225, при твоем омертвении и разъятости. Берегись. То, что совершил нарочный, отвратно, неповторимо. У меня такое чувство, будто я проглотил такое гадкое… такое… – ты не подумала об этом? Ведь это «моленье вместе», голова к голове, может быть даже с «касанием», для нарочитого-то было верхом сладострастного упоения… – иначе как же принять этот «пригробный поцелуй в макушку»?!! Ты когда-нибудь видела, что духовники целовали своих – чад духовных, особенно молодых женщин?! слыхала ты?! Ну, так спроси у более опытных. Когда я одному духовному отцу (не моему!) рассказал о твоем случае, заменив лиц жизни – выдумкой – и дурной – оголтелого беллетриста, – «читал где-то, давно»! – он возмутился духом я крикнул – «ах, мерзавец!! какую ложь, какой пасквиль на духовенство!! должно быть этот сочиняка из жидов!» Позор, и гнусный позор. В страшные часы воспоминаний Страстей Христовых, после «плача Богоматери»226, тут, у умученного за ны – такая гнусная идиллия… слияние слез и – поцелуй! На людях дерзнул бы?! кто дерзнул бы?! Никто и никогда. А сей – дерзнул. Ибо – одержим «бунтом плоти», похоти, сладострастием. И все это выпирает из-под покровов «духовной любви духовного отца к духовной дщери», из сокрушения за несчастную, из глубочайшей жалости! Так-таки и нельзя без «поцелуя в макушку»? Никак нельзя? Или – призная – это была «эмоция»? Но, ведь, где же предел таким «эмоциям»?!! Это подлое воровство «сластишек», без риска ответа: ночью, втайне, при такой «разъятости» исповедницы, при такой ее наивной искренности и чистоте! Да, я тебя ни пылинкой не коснусь в этом, ты – _в_н_е_ сего. Иначе ты не сказала бы мне. Хотя… – ты тут _ч_т_о-т_о_ чувствовала, (очень глубоко, где-то в подсознании) что-то… «необычайное»! Воистину – необычайное – ибо это величайшее святотатственное кощунство и надругание над Святым – ты тут же и написала – «лучше больше не говорить об этом»: ты как бы предчувствовала мои «раскопки». Да, я всегда вглядываюсь в слова и дела людские, привык так. А раз в игре ты, кого я люблю _в_е_р_н_о, как же тут-то мне скользить поверх? Ну, теперь оставим.

Хорошо, что приняла, наконец, антигриппаль. Если бы была точна раньше – не было бы последствий гриппа. А ты болела им. Последствия гриппа, нераспознанного, небережение себя, когда он оставил следы в бронхах и легком, для многих были печальны, вплоть до ползучего воспаления легких. Будь же осторожней. Я тебе пошлю, если будет оказия: заказал. При гриппе на исходе необходима проверка врача, нет ли «залежей» в легких. Иначе – возобновление и – по-жар! У тебя же еще и кровотечения. Пришлю, если ты не болела брюшным тифом – и против тифа, тоже глотанием, без температуры! Страховка на 1 год, надо повторять каждый год. Но это лучше, чем обычная прививка: жар сильный, а у тебя «последствия».

Не упрекай меня в охлаждении: ты надумываешь, этого нет, я-то знаю, и я прям с тобой. Я не всегда могу писать лирические письма и жить «вскриками». Мое чувство к тебе стало глубже и сильней. А тебе нужно – внешнее выражение? Вдумайся. 2 года «вскриков» – а дальше..? – «Вампука»227 словно – «бежим-спешим», на месте. Ты меня мало знаешь. Разбирая архив, нашел статью Бальмонта: «Шмелев, кого никто не знает»228. Т. е. – внутренний, «устный». Он узнал – и написал. По его словам я – живой – непередаваемо. Моя речь и движения, по его мнению, дают то, перед чем отступают все мои писания. Ну, ему судить. Статья была напечатана.

Олюша, я тебя люблю, я – твой, _в_е_с_ь. И жалею тебя. Прости мне мою прямоту, но я не могу иначе, – ты для меня – свет, моя бесценная. Люблю. О-сень… о-сень-осень. Сережечка так говорил. О, как мне грустно, как горько – не увидеть тебя. Господь видит.

Твой Ваня

[На полях: ] О частном – Напишу через 2 дня. На маму я не обижаюсь – понятно, замотана, как ты – и вот вы.

Получил жасмин – и думаю о тебе, вдыхая.

Анна Васильевна снова приходит (2 раза в неделю), ем я сытно, привык все для себя делать, здоров. Но очень все же мешает работе моей.

Уже написал письмо – подали (в 5 ч. дня) твою открытку!229 Опять больна?! Ну, вот… Не смей вставать до срока! Это последствия гриппа (хорошо, что приняла antigrippal!) У твоего А. или брюшной тиф, или верней – «залежи» в легких. Банки!!! Дурак ваш врач. Банки – подряд три дня, на-ночь!!!

42

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

25. V.43 г.

Дорогой Иван!

Твое письмо от 14-го я получила 20-го и не могла, не имела ни слов, ни духа, ни сил, чтобы на него ответить. Но теперь делаю все же это, ибо случилось одно обстоятельство, показавшее мне всю ненадежность и тщетность дней наших и еще, что есть вещи, которые мы _о_б_я_з_а_н_ы_ выполнить «пока еще с ближним своим на пути»230. Скажу коротко: в эту субботу я случайно наткнулась на опухоль в правой груди и подмышкой231, в воскресенье местный, домашний доктор посмотрел и, т. к. я сама многое понимаю, не стал лукавить, а без обиняков высказал свое мнение, утешая впрочем успехами в области хирургии рака за последние годы. Он не совсем исключал возможность и чего-нибудь другого и для подтверждения диагноза послал меня тотчас же, рекомендуя сделать пробную вырезку опухоли, к известному хирургу-специалисту в Утрехт. Мы на лошади туда и ездили в праздник же. Но это все не важно. Но за этот день пытки я многое взвесила и продумала, будучи одна в своей комнате. И, конечно, это твое письмо… Мне жутко от таких плодов твоего воображения. Но не о произведенном впечатлении им на меня я хочу тут говорить, ибо об этом можно сказать одной строкой: ты говоришь, что у тебя «чувство, будто ты что-то отвратительное проглотил», ну так вот – это ты плоды своей собственной фантазии проглотил и заставил меня это же отвратительное проглотить.

За обязанность же я свою почитаю (и положила это сделать в незабываемое это воскресенье) сказать тебе, что все, решительно _в_с_е_ – твой вымысел.

Страшная, воистину страшная _к_л_е_в_е_т_а.

Поверишь ли ты мне, или твоему болезненному воображению – дело твое. Духовной и интимной стороны всей истории я не хочу и не смею больше касаться, тем более, что _д_о_к_а_з_а_т_е_л_ь_с_т_в_ тебе, кроме _в_е_р_ы_ никаких дать не могу. Если ты мое отношение ко всему, как к Святая Святых, объяснил моей боязнью перед «твоими раскопками», то _ч_т_о_ я могла бы тебе сказать?

Из фактов могу тебе сказать, что никакой «укрытости» не было и никакой «пустой церковки», а наоборот – стояли исповедники, ожидающие очереди и слушали громко читавшееся правило. О. Д[ионисий] совершенно открыто себя вел. Можешь об этом факте спросить Сережу, который исповедовался много спустя еще и меня и стоял с прочими. Как можешь ты толковать о какой-то моей «разъятости», не имея никакого понятия ни о моей исповеди, ни о состоянии моем?

Эти чудовищные и страшные слова твои объясню себе твоим незнанием меня лично. И пока что вообще не хочу касаться никаких моих чувств и переживаний.

Я знаю, что ни в чем никого нельзя переубедить, и если ты _т_а_к_ все видишь и _т_а_к_ веришь, то Бог с тобой, но я утверждаю, что все от начала до конца вымысел. Страшный, какой нашептать мог только сам дьявол. Для меня не нужно ни извинений, ни объяснений, ибо не я здесь главное. Но если ты не захочешь увидеть правды, то я верю, что если не передо мной, и не здесь, то Там, перед _Н_и_м, за подобное ты понесешь ответ и из этого ответа увидишь, где Правда. Больше мне нечего сказать. И трудно. – Завтра я назначена снова к хирургу, а эти дни была дома, чтобы мерить температуру и беречь руку (я ей собственно н_и_ч_е_г_о_ не должна бы делать и писать), чтобы проверить опухоль. Хирург склонен думать не инфекционного ли характера эта опухоль, от ранки, бывшей на моей руке[83]. Узнаю все завтра, если ему все будет ясно, а м. б. меня-то и обманет?! Пока что он очень утешал, склоняясь к инфекции. «Домашний же врач» очень переполошился и поставил мою почку тоже в зависимость, ибо хирургу уже было все обо мне известно, когда пришла. Рано утром вчера звонил мне, чтобы узнать, что и как.

Ну, на все воля Божия. Будь здоров. Оля

26. V.43 г.

Только что вернулась от доктора и «не стала от того умнее», как здесь говорят.

Сегодня у него и речи нет о возможном воспалении. Он предложил завтра утром оперировать грудь, будто бы[84] дело получаса, под местным наркозом. Я ему теперь мало верю, т. к. не могу объяснить себе его оптимизма в воскресенье, а теперь он его будто бы забыл… Опухоль он отдаст на исследование гистолога, – тогда, где же его уверенность в незлокачественности[85]. Ну, увидим. Ничего не поделаешь. Что уж есть, того не изменить мне. После операции обещает отпустить меня тотчас домой. Но, когда я спросила, будет ли резать и под рукой, то сказал, что «ну для этого надо будет лечь в клинику»… Не пойму ничего: собирается что ли все-таки резать после? И тут же сказал: м. б. под рукой само собой пройдет.

Но вот другое: в воскресенье следующее (30.V), едет Фасин муж, совершенно неожиданное получил разрешение. Я в субботу хотела все ей послать, но теперь не знаю, смогу ли все так устроить, как бы хотела, м. б. все-таки нездоровиться будет (* Но я пошлю все, что смогу. Пошлю, хоть Тилли.). Вряд ли смогу завтра рукой работать и писать. И письмо тороплюсь отправить сейчас же, т. к. самим надо являться, а смогу ли я завтра путешествовать.

Ну, всего доброго. Будь здоров.

Помолись. Оля

43

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

2. VI.[1943]

Свет мой, Олюшенька моя дорогая, я так подавлен твоим душевным состоянием, – вместе с тобой в тревоге, понимаю это твое, все твое, все сам не раз переживал – и ско-лько! – за все эти годы, когда болезнь моя вспыхивала, и врачи чуть ли не приговаривали меня… – я-то видел, хоть они и не говорили ясно. Сколько раз грозило мне, – и Бог миловал. Мне больно знать, что ты опять (это же не раз было!) считаешь себя чуть ли не обреченной. Родная, детка моя, не томись, веруй! – тысячи врачей тысячи раз ошибались и будут ошибаться. Как смел ваш уездный врач тебя встревожить?! – это или дурак, или – паникер, нервяк и неуч. Не знает, что во всей болезни главное – самочувствие больного, а он, ничтожный, не имея твердых данных, ошеломил тебя! Не врач, а – ничтожество, полоумный. Всякие бывают опухоли, – особливо у женщин, – а у тебя и особенно, ибо ты вся – необычайна, со всей твоей «физикой» и психикой. Возможно, (я же не доктор и, понятно, могу лишь предполагать!) что и вся «опухоль» – какой-то преходящий воспалительный процесс, – м. б. в области лимфатической системы, – область внутренне-грудная так связана с мышечной! – причем и t° не показатель, может и не проявляться. Очевидно, это как-то сразу проявилось (м. б. даже и на почве нарушения обмена веществ, ненормального питания… (ты, думаю, постилась!)), – теперь всякие опухоли – очень частое явление! Уверяю тебя, ибо знаю случаи. А ты вот слишком много знаешь из медицины и анатомии и, как студенты-медики, проходящие курс терапии, находят у себя тьму всяких (и самых страшных!) заболеваний, так и ты, нервка, чутка и – суеверка милая! – сейчас же за страшное. Где основания? Выводы из слов и жестов врачей?.. Умница, да ты же отлично (когда разумна) опрокинешь сама свои набеглые предположения. Помни и повторяй: «Господь мя пасет и никто же мя лишит»!232 Недавно был случай, переполошили семью – скорей, скорей… резать… (была опухоль в груди у молодой женщины, лет 37–38). Сделали, удачно. И… – после гистологического исследования – нашли совсем не злокачественное. Студент 2–3 курса медик мог бы по одному присутствию подмышечной опухоли найти у себя «признаки» бубонной чумы! Я молюсь за тебя (и на тебя молюсь, Оля!), я болею т_в_о_и_м_ душевным состоянием – и что-то мне говорит _в_н_у_т_р_и, что Господь будет милостив к тебе… – и ко мне! – хоть я-то и недостоин Его Милости. Твои тревоги-боли – _м_о_и_ же! Да… Знаешь, я все эти недели был сам не свой, как и ты была – сама не своя. Были и светлые промежутки, но большей частью я был «не у себя». С 16-го мая я был болен (простуда), и 10 дней валялся дома, потеряв вкус к еде и делу. Недомогание, вроде инфлюенции. И погода была серая, с ветрами. Я привел лишь в некоторый порядок свой литературный багаж, собрал напечатанное, но еще не изданное книгами, и увидал – почти 5 новых книг! (с неоконченными оставленными романами – «Солдаты»233, «Иностранец»234…) Все эти дни твои душевные волнения мне передавались, знаю… – о, тоска какая! —

Сейчас я, несмотря на твое письмо, я куда светлее… Оля, одно верное у нас – Господь, Святое. Ты счастливей меня: о, как трудно мне полной душой молиться! Как я говел…?! Стыдно мне. Теперь скажу тебе, детка: я был так душевно опустошен, что не нашел сил пойти к Светлой Утрене! Да. Так одинок был, так – _о_с_т_а_в_л_е_н. Твои милые ландышки… – одни они светили мне. Я их – 15-го мая – отвез на дачу племянницы235 и там посадил в зАтени. А через день заболел. Я мучился гадким письмом своим, клял себя… – за-чем я так?! Ты права: это дьявол распалил мое дикое воображение. Прости, родимочка Олюша, прости. Чистая, светлая моя, святая… Прости безумца. И не поминай. Я все зачеркнул. Дивлюсь на себя, какой я пламенный и безоглядный, «несущийся» (по Достоевскому)… – до сей поры, до подлинного «склона дней»236. Не укаталась Сивка. А пора бы. Оставим, забудем, гуля моя, голубочка. Я с тобой, чутко, близко, нежно, весь, весь с тобой, – моя непостижимка, – о, какая ты сложная, какая насЫщенная знаемым и незнаемым. Да, ты права: я и до сей поры не постиг _в_с_е_й_ тебя. И потому – срываюсь. А ты снизойди от сложности своей, от _з_а_г_а_д_к_и_ в тебе – к моему подчас восторженному недоумению перед тобой – и прости. Теперь многое отошло, теперь ты – часа сего Оля, и только тревогой твоей пронизан, только и живу – тревогой твоей и твоей надеждой. Надеждой – сильней. Ты _д_о_л_ж_н_а быть, ты _б_у_д_е_ш_ь_ здорова! И ты скоро напишешь мне, что ты успокоилась. И я успокоюсь. Я эти дни все порывался вложиться в «Пути Небесные»… – и все чего-то ждал. Да, я ждал твоего письма, и когда сегодня, в 6 вечера, получил, – боялся открыть его. И потом, прочитав и перечитав… – сидел, оглушенный… болью твоей пришибленный. И вот, к ночи мне стало легче… а теперь еще легче… – я же с тобой, и ты – со мной, вот здесь, так близко, так тепло со мной, так ласково, так светло-тихо, – со мной, во мне. Олюночка моя, дай твою головку, усталую, истомленную, я прижму ее к сердцу… я глажу твои косы, твои височки… свет глаз твоих вбираю, и мне тепло, и свет мне – твой, Оля, свет, – вечный свет твой, пресвет-лая моя! Прости твоего безумца. Я тебя ни в чем не _в_и_н_и_л, не смел, не мог, – ты вся для меня во святой броне. И всегда была, как открылось мне твое сердце. А если я загорался, так это от дурного во мне, – во мне! – Прости, голубонька. Со слезами пишу тебе: прости.

Не поддавайся, не теряй воли, не шатай _в_е_р_у_ в себя – веру в _с_в_о_е_ чудесное.

Письмо это придет м. б. ко дню рождения твоего. Господи, помоги же, чтобы день этот был светел в душе-сердце моей Олюши, Ольгунки милой. Господи, пошли ей здоровья и радости и счастья – славить Тебя, Тобою дарованными ей силами! Да будет. Целую тебя, Ольгуночка, нежно, свято, благостно, чистоту твою целую, боль твою снимаю… крещу тебя, всей силой, во мне живущей. Если ты почему-либо не будешь иметь возможность написать, пусть мама хоть открыточку мне пошлет. А я с тобой, всегда, – всегда ты будешь меня слышать, я буду неотрывно – возле. Буду чаще писать, не ожидая от тебя. А за все дурное во мне – прости. Ведь ты чутка, и не обманет тебя сердце: твой Ваня тебя любит и безмерно ценит. Только он все еще взрывается, _г_л_у_п_е_ц, неуемный, – горько и смешно мне – за себя. Но ты понимаешь, ты – простишь. И не могу послать цветочков тебе. И не знаю, будет ли завтра открыта почта (Вознесение и у иноверцев). Да хранит тебя Господь и Пречистая… о, милая, светлая моя… если бы Господь дал мне сил молиться за тебя!