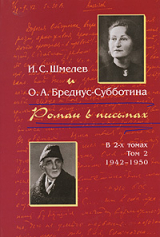

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 37 (всего у книги 61 страниц)

Мне ни-кого не надо: с тобой, всегда… Ты во все влилась, твой оранжевый плат – вон он, милый, Олин. Так все и вспыхнет – взгляну… Все, все… Твое мохнатое полотенце храню. Целую: Оля спинку вытирала. Как ты дорога мне, птичка!.. Одеяльце… как бережно… как согревает – Оличкино тепло! О, родная, вся – близкая, _с_в_о_я, моя… Никогда бы не был тебе в скуку… – сколько есть думать, говорить с тобой, творить! Олюна, ми-лая… как я скучаю!.. Надо уйти в работу, не могу, тоской излучаюсь… Буду жить «Маревом»… Дай губки…

Ваня

Господь да будет с тобой. Буду молиться.

[На полях: ] О, как весь – к тебе! Вот она, _л_ю_б_о_в_ь!.. Ол… гу… на… душка!..

Мне очень трудно без тебя!..

Два вторника и две пятницы старухи нет. В то воскресенье Юля была, убрала все. Я для себя – за все.

Твое письмо (священное!) верну дня через 3–4 и обложку – тоже священную!

Оля – ты моя и любка, и незабудка, и вся – чудеска-цветик! О, благодарю мою дружку, мою дочурку, мою……!

145

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

6/19 авг. 1946 г. Преображение Господне

Дорогой друг Олюша, при сем возвращаю тебе для хранения твой ответ641 о принятии в дар от меня – рассказа «Куликово поле». Я рад, что сегодня как раз празднование Преображению Господню, – да будет Свет Его и на Россию нашу излит, да будет Ее Преображение! Да свершится чудо!.. Будем верить.

Голубка, будь покойна. Я ни во что мятущееся дней сих вокруг мало всем нам ведомого, творящегося на Родине и здесь, не вмешиваюсь, даже и газет не вижу, оберегая зрение, еще не оправившись от болезни. Слышу многое, противоречивое. Знаю, делая сопоставление и выводы, что там – тьма продолжается, – тьма и удушение свободы _д_у_х_а_ народного. Там – великое страдание. Знаю, что иным – и тем, и другим, – желательно втянуть меня в как-то использовать. Сохраняя силы для творческой работы, не смею отдаваться _т_е_к_у_щ_е_м_у, столь туманному и столь изменчивому. Знаю, что мое участие ничего не изменит в положении, ничему не поможет. Такое «бездействие» часто меня смущает… но мне помогает сознание, что пытаюсь своим трудом служить неизменному в родном нашем, служишь так, как внушает совесть и сознание должного.

Не хочу судить других – и душевно мне близких – лишь по _с_л_у_х_а_м. Советую и тебе, дружка, не гореть напрасно, а – работать, как велит тебе сознание творческих – и больших! – твоих сил и возможностей. Не мутись, о-ставь.

Ваню не суди за его порывы… «Метаморфоза» его – отдых – забавка… – что тут особо грешного?!.. И тут есть блеск и пение. Шутить иногда полезно. Так, «с солью», шутил и Пушкин, (отдыхал!) и такой «богоискатель», как Вл. Соловьев… и многие из немногих _б_о_л_ь_ш_и_х_ русских _п_и_с_а_т_е_л_е_й. Иногда, в «шутках», в «отдыхе»-то, проскочит и _н_у_ж_н_о_е_ – стоящее… Вот, создалось-пропелось (для тебя!) – «Марево», – цену ему я знаю. Знаю, что и в шутливых «Петухах» («Весталках») есть мастерство и певучая легкость.

Живу всякую минуту тобой, моя чудесная. Восхищен, как же ты растешь (как выросла!), и в глубину, и в высоту. И никогда не откажусь от счастья (пусть для одного меня) любить тебя – по-моему! Но постараюсь тебе не навязывать… постараюсь, если тебе это полезно, и совсем не писать тебе – или крайне редко. Сегодня, благословясь, – в работу.

Пусть, хоть не надолго, и со мной соизволит произойти _П_р_е_о_б_р_а_ж_е_н_и_е. Этот То-ник..! Я все-таки люблю его, этого чудесного шельмеца-мальчонку!.. Право, не такой уж он негодник, а?.. У него сердце есть, а это – главное. Ты иногда хоть кусочками его разглядывай… – почитывай порой страничками… Вчера был у меня вернувшийся из Рима генерал Д. И. Ознобишин, мой друг и умный читатель… Много понаслышал от него… Ах, Оля-Оля… не знаешь многого ты… как выдавали русских людей на лютую казнь… Десятки тысяч казаков выдали англичане642 (в начале немного выдавали и американцы, потом _о_с_т_а_н_о_в_и_л_и_с_ь)… Побито-показнено – ско-лько! [Кравт]643 – писатель повешен в М. Так называемая «трагедия под Удино»644 (где по границе шли казачьи станицы)… Сколько покончили самоуб……м! Надо знать. В Америке вышла книга бывшего народного коммиссара Кравченко645, (комиссара с времен войны), командированного Советами в Америку и – оставшегося! Ка-кое разоблачение! Причем тут «документики»! Книга Кравченко произвела взрыв! Чуть ли не в миллионе экземпляров, по-английски. Парижский «Carrefour»646 (католический..?) начал ряд статей-выдержек из этой книги. 1-ая в No от 15 авг., четверг, хочу достать. Объявлены следующие «Suite»[200]. Это еженедельник. Я тебе постараюсь выслать. Был у меня в субботу _т_о_т_ – инженер… Все добиваются, требуют… – а, плевать: я – «крэпка», в сём отношении. О-ля… помни: там хуже, чем было раньше даже… _т_а_м_ нечем дышать и простому народу, _в_с_е_й_ Руси! Напряги воображение. Нельзя свою тягу-страсть к Ней брать за основу оценки и ею, как покровом, накрывать зияющую _я_з_в_у! Нельзя затыкать уши от «слухов»… – слухом земля полнится.

Есть, как во всем, ловчилы и дрянь, особенно в таком, _б_е_р_у_щ_е_м. Но неужели ты думаешь, что все обманываются?!.. Нет, голубка… 41-ый и твои предупреждения – тут не доказательство. Или ты убеждена, что одна ты не можешь обмануться? Ты – горячая, ты страстная, во всем… особенно в судьбах родного! Потому-то так и люблю тебя, – страстно! – и ценю, и чту. Ты умна. Но ты и – нередко – «опрометь-стремига». У, какая… горячка-страстка!.. Оля, я о-ч-е-н-ь люблю тебя, я выстрадываю тебя… я – _о_д_и_н_о_к.

Ну, довольно нУда… Я, ведь, и – хоть чуть – _з_а_к_а_л_е_н. Терплю. Кто, кто —? – возле меня?!.. Ни-ко-го. Всегда один. Юля… да что же она-то мо-жет?!.. Ну, раз в неделю заглянет… «Стена, закрывающая от повседневщины» – с неделю и не видел его… – да и зачем он мне?!.. А то с горестями приходит, а то – со сплетнями… Вчера два генерала (другой – председатель Главного [управления][201] Союза инвалидов, ген. Кальницкий647) сидели… 4 часа! Ну, Ознобишин по крайней мере (ему 77 лет) мне – «первый визит», приехал 2 дня тому… и м. б. будет мне очень полезен… м. б. и в издании… (очень богатый, Казачий музей в Париже – его создание, знаток картин; его «коллекция» главная, хранится в Брюсселе при Военном бельгийском музее648) – это бывший царский военный агент в Париже, был женат на иностранке-миллионерше, много делал для русских. Придется ехать к нему – на обед, в четверг, его рождение… Ох, не люблю двигаться – для сего. Да и не люблю смотреть на людей с точки зрения выгоды. Нет, а просто генерал очень трогателен… _л_ю_б_и_т_ русского писателя. Сам пишет «мемуары», видал многое, лицеист (Пушкинского лицея), генштабист, очень культурный, понимающий искусство. Твоя «рубашечка» о-чень захватила! Оля, у-мница, как ты чутка – художница! Т_а_к_у_ю-то и люблю, _н_е_с_у_ в сердце. Любить такую женщину..! – Господи, какое великое счастье даровал мне!.. Светлая девочка моя!.. Сколько – в этом – для меня! – слове _д_е_в_о_ч_к_а!.. Вся – нежность и свет.

Твой Ванёк

Получил лекарство! Благодарю, целую лапочки твои, сероглазка. Ка-ак всю целую! Оля, какое счастье _т_а_к_ любить!.. Ты – жизнь мне даешь. Ваня

Юля потрясена твоим истолкованием «лилий», «Чаши»! Залюбовалась. Хоть строчку черкни ей. Она тебя полюбила! Она пытается все – для меня. Но что она может, живя так далеко?!..

146

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

21. VIII.46

Сердечко мое, дорогой мой Ваня! И вчера и сегодня рвалась писать тебе на твои редкие письма. И вот вчера я металась – хлопотала что-нибудь наладить с посылками для моей тети649 в Берлин. Она голодает, думаю, что похуже твоей знакомой художницы-миниатюристки649а. Лежит 8 месяцев с флегмоной ноги. Дают по карточкам на месяц 1 кило овощей! – а без карточек – ничего не достать. Она – добрая душа, чудесный человек. Как будто что-то наладится. Из Голландии запрещено ведь посылать в Берлин. Я все время под впечатлением ее письма. Она у предела, дальше – некуда. А сегодня возилась с овощами. Мама сняла все бобы и я оказалась перед необходимостью их все заделывать в банки. Мне это не по душе, особенно сегодня, т. к. все рвусь тебе писать. Сидела и думала о тебе, разбирая зелень. Ах, Ваня, Ваня! Не знаю, с чего и начать. Ну, что значит «простить» – простить или не простить можно, например, того, кто обидел, ударил другого. А тут… тут я только предостерегала, чтобы ты сам не оказался «битым», т. к. знаю, что царапины на чувстве моем к тебе – были бы тебе хуже ударов. Я просто сказала: «осторожно: тут может стать трещинка!» Понял? Я понимаю тебя. Я нисколько не сержусь. Но, впрочем, чуточку сержусь за то, что читал «петухов» Юле. _Н_е_л_ь_з_я. Ни в каком случае. Люди (и даже Юля) всегда с особым интересом нащупывают такое. Прошу: если любишь – не выноси на базар. Но не хочу ворчать, я вся тихая и ласковая сейчас. В Преображенье я была в церкви… был чудесный день после ливней (между прочим катастрофально положение жатвы – все сгнило от дождей, у нас во 2-ой раз все погибнет!). Я ехала и так мне было светло, так радостно думать о тебе. Я все спрашивала себя: «Что бы это такое могло быть?» Да, я тоже поражена совпадением наших переживаний. Я верю, что передаются мысли. Это было удивительно. Нет, не жалей о моем сожженном письме. Право, так лучше. И свое мне сожги, не держи под печуркой до той поры, пока любопытный глаз не украдет твою тайну. Сожги это письмо. Обещай!

Ванечка, к слову о глазах: прошу очень – убери все мои письма, чтобы не валялись по столу!! Хорошо?

Да, мне предстоит тебе написать очень сложное, трудное письмо, если мы коснулись некоторых вопросов. Я хочу верить, что ты поймешь. Ванечек, ты не вполне меня понял в большом письме. Видишь ли: чувство сожаления (например, после бала) это не сожаление о уже прошедшей радости, – совсем нет, это чувство осадка, перегара, сознание будто сделано было что-то, что ненужно, лишне, суетно. «К чему»? Ведь не объяснить же чувство тоски при виде чего-нибудь очень красивого. Я до страдания это испытываю. Я не знаю, что это такое. После любовной радости у меня эта тоска достигает чрезвычайных размеров до какого-то самоуничижения. Ни от каких-нибудь укоров разума, – нет, я даже не могу уловить никакого аргумента. А просто вот – тоска. Ну вот в сумерки бывает тоска. Ты знаешь? До слез. Я очень люблю этот час, но всегда почти тоскую. «Петухи» я (не обижайся), не перечтя 2-ой раз, подальше убрала. Я знаю, что они многое погубят. Тебя не упрекаю и очень хорошо понимаю. Я сама очень восприимчива и знаю, как это бывает.

И вот ты спрашиваешь: «Почему же ты вышла замуж?» Я все тебе скажу. Все, хоть это очень трудно и мучительно. Постарайся, дружок, меня понять: начну с детства. И как же тяжело этого касаться! Только при моем отношении таком к тебе и могу все открыть. Ты же оцени все как надо и пойми и… забудь…

Как-то раз зайдя на чердак наших служб во дворе, я стала рыться в ящиках, ища дощечки (что ли) для рисования и вдруг… среди хлама и старых бумаг мне бросается в глаза тетрадь с надписью: «Оля Субботина». Чья рука? Кто писал? Почему О. С? Открыла… Это был дневник моего светлого, моего святого отца. Он начал его с самых первых дней моего существования не на свете еще даже, а… у мамы. Первые дни ее беременности и роды. Его торопливые, полные отчаяния строки, когда мама мучилась родами. Его муки, упреки себя. Подумай: упреки, что: «вдруг уйдет она, и я, я виной». Так и стояло. Дальше шли дни, недели, месяцы моей жизни. И наряду записки самые интимные его, как мужчины, гасившего в себе все, что от земли. Сережи не было 4 года… почему? Не касаюсь сего, не кощунствую даже, мыслью и догадками. Но в дневнике он пишет в одном месте: «Как я убит, как слаб, как я ничтожен… и как сильна плоть. Как обещал я себе не повторять того и вот случилось… Но я люблю ее так свято, чисто, глубоко… для чего же _э_т_о?» У него было много мучений, много стремления вознести свое чувство до неба, жить бесплотно. Когда я читала, – руки у меня дрожали и гнулись колени, будто я украла что-то. Но т. к. ничего, кроме еще большего преклонения, не вызвали эти признания, – то я не мучилась. Память же об отце стала недосягаемо-прекрасной. Я в исступлении шептала: «Никого не хочу, никогда не выйду замуж, если не найдется такой, как папа!!» Если бы ты знал, какой культ был у меня в душе к памяти папы! Так я росла. О тетрадке никому не сказала. Уезжая из Казани, я ее закопала на чердаке. Дом сгорел. Я до 21 г. не подпускала ни одного к хотя бы невинному поцелую. Мне, когда уезжали, сделал предложение один милый молодой человек и просил на прощание поцеловать в щеку. Я до того возмутилась, оскорбилась. Чувствовала как мечта разбита. Отказалась и отказала ему.

Сколько их было… претендентов. Покойный отчим звал их «скальпами» и написал даже стихи под акафист «Ольге-скальпоносице». Конечно, он даже и догадаться не мог, почему я их гоню – никто не походил на тень даже папы. Ни во сне, ни наяву меня никогда не тревожили «мечтания». Я была вполне цельна и целомудренна, в мыслях и помыслах. Потому, когда я (давно) согласилась стать невестой одного несчастного, запугавшего меня самоубийством в случае отказа, – потому я и написала: «Беру на себя крест, я так несчастна, но значит такая моя судьба, назначенная от Бога – спасти человека». Не буду всего касаться, ты фабулу моей жизни знаешь, но многое теперь м. б. поймешь иначе. Всякий раз, как были встречи и конечно неминуемое разочарование – я была буквально больна. Не за толстомясого же «Никитку» я страдала тогда, нет, но за разбитую свою мечту и еще… этот «Никитка» при всем своем цинизме и оскорбительной вольности, с которыми он подошел к «глупенькой русской девушке», при всем этом меня задевшем и оскорбившем, каким-то образом расшевелил во мне самой какую-то «тягу» – еще неосознанную мной, неопределенную тягу женщины просыпающейся. Я помню, как я испугалась, именно ужаснулась этому ощущению от его пожатий моих рук (не больше) и потом в вагоне (я тебе рассказывала) его вольные разговоры и касанья колена, меня возмутившие, убившие, все взорвавшие в ненависть и негодование. Вернувшись домой, я слегла и пролежала 3 дня без еды. Приехавшему Максу-идеалисту649б, как и я, рассказала о хамстве доктора и спросила: «Скажи, Макс, – есть чистые мужчины?» Он с жаром: «Да, Оля, есть, я такой же, как и ты, и есть еще конечно». Но это была только одна сторона моих страданий – самая главная была иная, которую никому бы не сказала – это то, что мимолетно как-то было приятно, – я не могла себя понять, не могла себя простить.

Я презирала себя и думала даже, что не стою своего отца. Я мучилась несказанно. А искушение все шло. Помнишь, я тебе говорила о своих чувствах в горах? В цветах? Потому и запомнила и помнить до смерти буду, что не прощу себе этих томлений. Я ненавидела себя. Я хотела даже сорваться со скал. И все же все было так скромно! – Не виновата же я в том, что всякое чувствование, даже чуть-чуть чувствование я фиксирую умом и мучаюсь. С детства я не мыслила жизни без ребенка, без детей. Я болезненно любила их. Конечно узнала, что дети не под капустным листом находятся, и вот потому-то и возникла у меня мучительнейшая проблема брака. Одно время, когда мне казалось, что второго папы нет и не найду, – я думала сойтись (на срок, до уверенности, что будет дитя) с каким-нибудь человеком честным, здоровым, верующим. Не видаться с ним, не жить, не любить, а просто выбрать отцом дитя с условием никогда больше не встречаться, так и писала в дневнике: «Чтобы не развратничать». Это были дикие мысли. Одно сумасшедшее желание иметь дитя. Хотела, зажмурившись, кинуться в омут с отвращением, как принимают касторку. Но это, конечно, чепуха. Пишу лишь для иллюстрации себя и своих чувств. В дневнике стояло у меня: «Тот, кто не захочет жить со мной как с сестрой, не будет моим мужем, т. к. это не настоящая любовь, а похоть. Такого мне не надо». Американец, в каком-то страшном сплетении разговора сказал – как-то выразил, что он в женщине ищет прежде всего мать и сестру, что разошелся с невестой потому, что она хотела быть только женщиной, не понимала его, смеялась над его наивностью. Поймешь, м. б. почему я среди грязи (особенно в медицинском мире) так поразилась этим его светом. Я всей душой потянулась на этот свет. Все было между нами очень чисто. Я не столько была _в_л_ю_б_л_е_н_а_ в него, сколько душевной думой полюбила его душу. За то, что он такой, мне непротивно было бы (так думала) иметь необходимую для дитя близость. Что чувствовал он – не знаю.

Он был очень сдержан, но мне показалось, что ему я была заманна и иначе, – он молчал, но так я думаю. Доминирующее в его чувстве – была чистая дружба. Когда с ним порвалось, его женитьбой на обычной кукле… Сам поймешь, что я испытала. Вскоре же узнала, что Макс-идеалист одну за другой портит девочек-сестер в больнице. Меня охватило омерзение. Я часто думала о всем этом, не имея никого, кто бы дал ответы. Я хотела идти в монастырь, но это меня не удовлетворяло. В клинике постоянная трактовка о «жизни пола», цинично, просто, нагло. Я запретила в лаборатории эти разговоры и однажды выгнала, назвав свиньей, старшего врача. Был скандал. Дошло до шефа, который меня оправдал и заставил того извиниться. После этого со мной вел шеф разговор: «притворяюсь я святой или действительно такая? Если я действительно даже во сне не мечтаю о физической любви (так и сказал), то я – ненормальна». Подумай, прибавь ко всему этому почти что на протяжении 5 лет с интервалами часто с год, – приставания Никиты и всегда утверждения, что я «страдаю комплексом», а не нормальная здоровая девушка. Мне говорили даже, что это опасно и т. п. Невольно я думала об этом. Помню, в Лейпциге, я была проездом в Баварию, – встретил на вокзале меня Никита (узнал, что я выйду в Лейпциге – была ярмарка) и… будучи совсем в моем духе… паинькой только сказал: «Живите, Олечка, как хотите, Ваше дело, – но все это болезнь Ваша». Я не спала всю ночь. И вот (поверь) без единого движения плоти (была совершенно спокойна) я разумом хотела перейти наконец черту, которая меня так пугает.

Я всю ночь боролась сама с собой, завидую иным девушкам, живущим просто. – решала и перерешала. И… утром ушла на обедню. Там меня нашел Никита и сказал: «Я так и знал: мучились всю ночь сомненьями, и куда же, как не в церковь. И Вы правы… Вы 100 раз правы, милая чистая девочка!» И ничего никогда после того не говорил. Вот пойми и разберись. Я мучилась в этом глупом мире, боролась одна и все-таки осталась на своем, у пьедестала моего кумира. Но ты видишь, как все сложно.

Я вовсе не такая святая. Какая еще была борьба. Модный свет, в смысле современный, да еще медицинский – не убедили меня ни в чем. Я знала, что я совершенно нормальна, но не могла уйти от образа отца. Понимаешь, Ванёк? Я пишу сравнительно кратко. В действительности же было все куда сложнее. Вся эта теория Фрейда650 и ему подобных. Книги, доклады, даже разговоры дома иногда… Я терялась разумом, но никогда не терялась инстинктом. Когда ушел Жорж, я была повержена в отчаяние – я не понимала, как он так мог. И опять: «Да есть ли такой, как папа, – не вымысел ли он, которому я служу?» Я плакала у аналоя перед Рождественской всенощной, и встав и пойдя назад, увидала сочувствующие мне глаза незнакомца. Это был Арнольд. С первых же дней я узнала от него, что он ищет в жизни. Чем и кем для него была его мать, – только ее образ ищет он в мире. Дальше – я даже не из слов его узнала, а все его существо выразило, что он гонится за чистотой так же, как и я. Не стану повторяться, – ты знаешь его драму и его отвращение к женщинам (во мне первой он примирился с образом женщины и матери). И не то, чтобы я его пожалела (как ты сказал), а я изумилась сходности наших переживаний. Я нутром угадала, что он не будет докучать мне _т_е_м, что мне претило. Но он не из тех, что по немощности лицемерят. Просто (теперь-то знаю – это благодаря его нервозной болезненности) не занят этим – живет иным. И когда он мне сказал, что «либо Вы, либо никто на всю жизнь» – я совершенно это поняла, т. к. знала, чего он ищет, и что было во мне. Меня как-то сразило это открытие такого в нем, такого сходства исканий. Тогда я не могла всего понять и углубиться, не учла его болезненности так, как надо бы. Знала, что он бы надломился от отказа моего. И опять поняла как Знак Свыше. Веришь? Понимаешь? На мой вопрос: «хотите остаться мне братом?», – с восторгом: «больше, чем кем-либо иным!» Можно назвать меня дурой? Ведь мне было 33 года. И вот только тебе скажу (уничтожь письмо это!) мы оставались братом и сестрой 6 месяцев после свадьбы. И прекратили это братство, исходя из разума… «надо же стать как все». Помню, почитав книжку Freud’a подумали, что это неверно. Особенно, если желать детей. Нельзя так совершенно «отходить» друг от друга.

Я не считала себя морально-правой противиться. Нет, без отвращения, и без страсти… случилось это. И потому что без страсти… не было и мутящей тоски, о которой я писала. Ничего не было. Я бывала нежна, ласкова, но поцелуи никогда не вызывали желаний. Я не могу тебе всего объяснить. Не думай, что я без любви, цинично отдавалась. Совсем нет. Арнольд (надо же быть справедливой) очень чистый и очень объективный человек. Этим он меня привлекал всегда. У него много благородства при всех недостатках. Вообще это верно, что сказал Dr. Klinkenbergh: «К Вашему несчастью он (Арнольд) слишком хороший человек, и потому Вам все еще тяжелей». (Эти слова без единого повода с моей стороны!) У нас было много общего во взглядах. Ты пойми: ни один русский (кроме того сумасшедшего) не подошел ко мне. А все те, кого я встречала – были такая пыль. Моя ошибка была всегда – какая-то готовность закласться в жертву, искание оправдания своего существования и т. п. Тут тоже, я как бы не осмелилась отвратить от себя данное знамение мне, – как я тогда думала. И эта встреча в храме… тоже как-то действовало. И как-то так непосредственно на мой взрыв: Господи, да неужели все такие? Близко знавшие меня чуяли, что я очень высокие требования ставлю и все еще верю в идеалы. Смеялись. А я никогда не жила трезво. Ну, вот теперь ты понял? Дрожжи-то мои давние. Оттуда, с пыльного чердака. Как бы завет моего папы. По натуре моей, Ваня, я не холодная. Ну, да что там, ты все знаешь. Я все, все понимаю. Я все могу чувствовать. Когда это пришло? Все-таки от постоянных касательств с жизнью в клинике. Там было все так голо – просто. Там я-то была – патологична. И вот потому-то я и вправду начинала терзаться: да кто же прав? Ну перейти? Понимаешь? Так все это сложно. Я не хотела жить после слышанных вольностей от Димитрия-Никиты. Как-то, по-своему он ценил мое целомудрие. Говорил после, что многое благодаря мне пересмотрел. Ну, вот…

Теперь, когда всякое горение – только для себя услада, никакого ребенка у меня быть не может (не сможет по здоровью) – мне все это претит. Да, я все, все ощущаю. Я страдаю, я ведь куда зрелее Оли прежней, и я конечно все-таки обшаркала свой идеал… но все же… если бы ты знал, как я рыдала на Bellevue… по-моему однажды Николаи Всеволодович слыхал. Наутро он меня очень чутко спрашивал, хорошо ли мне? Я до смерти мучилась. Ах, это неназываемо, беспредметно. И вовсе я не хочу казаться тебе какой-то святошей, мимозой. Я грешная, простая, сама многому виной, но что же я сделаю, если я так устроена, что страдаю.

Я часто завидую женщинам без вопросов. У них все проще. Ты упрекнул меня как-то, что я в 43/44-ом еще как-то была женой Ара. Как это все неверно и жестоко. После операции моей я долго переживала мое инвалидство. Ар утешал меня. Он думал, что я оплакиваю свою женскую приманность? М. б. так думал. Так это понятно. Вот так все и было… Я могу совершенно уходить из жизни. Жить без оболочки, не желая этой оболочки[202]. Но ты меня влечешь и будишь. Я не упрекаю. Я только поясняю. Мне кажется, что ты обижен, когда пишешь, что можешь и не писать вовсе. Ты знаешь, как мне это будет больно… Очень больно. Я так верю, что ты все поймешь. Конечно, мне горько, что я не устроила жизни, как следует. И ничего не получила из того, что ждала. Конечно, таких, как мой отец и нет. Он был очень светел. Я не могу всего передать, но, Боже мой, как был он устремлен ввысь. Какой полет. И он такой же горячий, как я, весь страстный, весь очаровательный и красивый. Что были искушения, – я знаю: он дивно пел, и вот записал: «Не смею петь арий любимых, – они волнуют, мешают молиться». Ну, довольно. Много бы я могла тебе сказать. Но если ты поймешь, то уже понял и из того, что сказано.

Рада, что тебе понравилась обложка с лилиями. Они из твоего мне букета. У меня много всего в голове и сердце. Твое «Прости» – конечно прелестно. Но как и ты, и я сказала – прощения тут не при чем. Я не сержусь, и ты меня не обидел. Я, только боясь порчи прекрасного, предупредила. А это прекрасное как мое, так ведь и твое же! И еще: все это тебе и вредно. Если я совсем разбита от этих писем, то что же с тобой-то? «Наказание» тебе – по-моему разве наказание? Разве не был ты хоть на короткий срок как-то освобожден от томленья? Я не знаю, но думалось, что да. Тебе стыдно было? Почему, милый? Хотя я понимаю, понимаю. Вот это то же самое, о чем и я пишу. После такого всегда осадок. Никакой конечно вины. Но какая-то тоска, не по себе. Я понимаю. Но не винти себя! Не воображай! Сознаюсь тебе: «петухи» меня как-то обижают все-таки. Именно это «давили». Будто ты вместе с этими воинами посмеялся над «святым» весталки. Мне это больно как-то. И еще оттого, что посвятил мне.

Ванечка, утихни! Помнишь, как ты писал: «моя квартира будет тебе храмиком…» Как я ценю это. Как жаль, если это ушло. Ты все время в гореньи. Я боюсь за твое здоровье, родной. Все в тебе и у тебя понимаю, дружок. Ничем не попрекну (* И меня это и мучает, и травит-манит. Ну, что же? Я откровенна.). Но не надо усиливать пыток воображением. Вот сейчас пишу, и толкнуло что-то. Думаю: наверно 11 часов и Иван думает. Посмотрела на часы: точно – 11 часов. Ты опять горишь? Зовешь Олю? Ну, успокойся! Я всегда с тобой. Ой, чую как ты сейчас со мной… С чего так сердце бьется. Ваня, Ваня… Ну, утихни. Пойди спать. Пойди один спать. Без мечты об… весталке. Я поцелую тебя очень нежно и _т_а_а_а_к_ любовно-чисто. Милый Ваня… Ласковый… и будь братик! Милый. Целую. Твоя сестренка Оля

Люблю, люблю тебя. Горячо, нежно. Люблю. Пиши!

Эх, – Ванёк, Ванёк. Твоя Оля – Паша Тоника.

[На полях: ] Я тебе все снова описала для ясности, как я вся была жертвой всегда одного устремления и… разочарования. Только потому пишу.

Ты обещай мне сжечь письмо – эту мою исповедь тебе. Ты должен!

Если тебе не трудно, – м. б. пришлешь металлическую коробку из-под сухарей?

Ванёчек-голубочек… так милой хочется быть к тебе. Ласковой, нежной. Люблю, очень люблю.

Пиши мне. Живу твоими письмами…

Люблю Ваню. Но Тонька должен быть пай! Ванечка, иди спать. Один! Да?

[Поверх текста: ] Сожги письмо! Это важно!

[Приписка на конверте: ] Лучше прислать это письмо обратно, а не жечь. Во имя В. светло работаю. Спасибо, от души спасибо за благословение. Об этом пишу особо. Полна мыслей о светлом, любимом В.

147

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

28. VIII.46

Голубонька Ольгуна, с 20-го августа я был в «пожаре» и негодовании – за _в_с_е. Я написал 7–8 больших писем, рвал, мучился… Прочту – и жаль всего, а главное – _т_е_б_я! Писал и плакал… О, какое страдание! Все поднялось, ярко встало, что было, – и эти, особенно «разметанные 5 недель Парижа». Это пренебрежение мной, _м_о_и_м, – всем, что со мной, во мне. Затем – новые приемы – [позы], это опущенное забрало Девы Железной. Это – «брат и сестра», небесная любовь… Сегодня перечитал последние твои письма, укоры, обвинение в «разврате» за «метаморфозу» – и это твое, благодарю за искренность! – признание… и этот поганый Фрейд… Так все поднялось… Я написал тебе… _р_е_ш_и_т_е_л_ь_н_о_е_ письмо: все кончить. Еще эта твоя брань-хула на церковников… – я никакого отношения не имею, но меня отвратило, что такое – из уст твоих. Подобное свойственно лишь самой разгульной коммунистке! Что ты написала! 3 страница!! а на 1-ой – укоры мне. Даже угроза: «образуется _т_р_е_щ_и_н_а» (в отношениях наших!). Вот как!.. За «Петухов»-то?! Я _в_с_е_ _н_а_п_и_с_а_л, 6 стр., решил послать через 3–4 дня. Вдруг – твое письмо651. Как мне тебя жаль стало… и _в_с_е_г_о_ нашего! Я решил – пусть, один буду в целом свете, но зато я сберегу дни – дни для работы. Эта «любовная история», – я все написал! – столько у меня отняла! Что, что я получил!? Терзанья, боль, пренебрежение, до хулы на мое творчество.

Ты помнишь… Я ничего не коснулся в письме. Я отложил его: мне стало страшно… _г_р_о_б_а. Да, тебе передались мои метанья, мои ужасные страдания этих дней 20–28. Ты тосковала. Ты _н_а_в_е_с_т_и_л_а_ меня. Да, это было «удушение» (твой сон!)652 мое – мои муки эти! И это 2 – падение давления, – почти смерть. Я прочитал твое письмо – и _н_е_ _м_о_г_ решиться послать. Вчера я _н_а_п_и_с_а_л_ едкое стихотворение «Увенчание любви» (по поводу Фрейда и «рейда»). З_л_о_е. Сохраню, пока, не шлю. Твои письма убраны, будь покойна. О «Чаше» (обложка) _н_а_п_и_ш_у_ тебе мою волю, – сохрани. Скажу Юле. Обложку шлю отдельно: она – к чистой «Чаше» – и я не хочу мешать се с преходящим и давящим.

Знай, Ольга: я люблю тебя не на-ветер, не «по настроению»: я знаю все твои недостатки (мно-го!), но я чту твои достоинства и твой дар, и твое сродство со мною. Да, люблю, себе на муку. Безнадежно, безутешно. «Небесной любви» – нет ее: она в большой и полной Любви. Вот такой я люблю тебя. Я измучен, всем. Я – один. С будущей среды будет кто-то приходить, была сейчас Юля. Я все должен делать, и я ни-чего не могу делать. Я, кажется, не ем, так – чай, что придется. Я сгораю. Плевать. Только бы кончить «Лето Господне» – переписать. Письмо от чудесного И. А., которого ты оклеветала. Бог тебя прости. Он – весь чистый. Ты ни-чего не знаешь. Питаешься советской печатью, пога-ной. Не пиши мне о «делах», я ни-чего не хочу знать. Маме отпишу и пошлю ей «справку» (по выверке арх. Владимира, точно. Прислали – просили – для Голландии).

У тебя «дело Церкви» – на 5 минут. Люди страдают, а вы в советскую дудку-гадость дудите! Пойми: _а_д_ _т_а_м! Убийцы и слуги дьявола. Ты прекраснодушием твоим – твоим порывом (ты порывиста к добру – и часто делаешь зло! – порывом!) все скрашиваешь. Знаю: ты – чистая. О, как знаю.