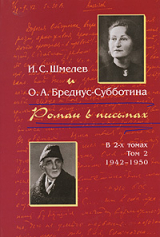

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 2. 1942-1950"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 61 страниц)

А? Недурно? Ливнем вылилось. Тебя _з_а_ж_е_л_а_л_о_с_ь. Вот, как ты будишь, зажигаешь, богатишь. Так и я бы на тебя действовал – для творчества.

Прости, Ольгуна, спелось во мне – тебе. Так и писалось, как выливалось. Не стану править. Это любовь спела тебе, тебя. Получишь и – потянешься. М. б. в самый-то срок получишь, как краситься будет лодочка… числа 24–5. Вспомнишь Ваню, пылкого все еще, все еще не остывшего. О депеше ты знаешь. В бурном бореньи, вулкан выкинул свою лаву и… спохватился. Стоило это мне бессонной ночи. Послал письмо и – ужаснулся!567 Я знал, что письмо авионом пойдет завтра утром, т. е. в пятницу. Решил, прибегу на почту и захвачу его. Это вспыхнуло во мне, когда я был дома, почта уже закрылась. Так и ждал утра, боялся заснуть. Сегодня, в пятницу бросился на почту, еще была заперта. Когда открыли, спросил письмо. Оказывается, уже в мешках, приложены печати. Нет, Оля не должна получить этого дикого письма! И дал депешу на маму. Если бы пять тысяч спросили за депешу – все равно, послал бы. Но взяли только 230 фр., с оплатой ответа в 10 слов. Пустяк. Я уверен, что мама исполнит мою мольбу. И возвратит мне письмо. Я – сбесился, жаркий, как перемучился! Простила? Прости, родинка моя. Ни-когда не укорю. Очень я замучен. Был у Крым. Давление все еще высокое, но меньше – 17. Дала пока мазь – унять зуд во лбу и у носа, – нестерпимый, страшной силой воли не даю себе воли чесаться. Клара находит необходимым анализ крови, нет ли в ней мочевины, что такое давление. Мое обычное – 14. Назначит впрыскиванье – м. б. мышьяк, я хорошо его принимаю. Олюнок, я в ужасе от тебя! Так работать! 16 часов!! Что же, хозяин не понимает? не может взять для разделки мясника-колбасника, заплатить 15–20 гульденов? Все на тебе?! Хорошо же „выпрямление хребта“! Ты ло-ма-ешь себе хребет. Берегись: может бурно развиться грудная жаба. Я знаю это по Оле. Что же с тобой делать?! Кажется кончу тем, что напишу твоему „камертону“ исчерпывающе резкое письмо, французское, – это гнусность – так явно убивать женщину, исполненную творческих сил! Оля, вдумайся. Я изнемогаю в страхе за тебя. Не мучай меня. Умоляю: приезжай скорей, все кинь. Как я буду беречь тебя, буду всем – планомерно, тешить твою жажду, все увидим, Бог даст. Мне еще не доставили книг. Я вырвал у Эмерик и послал тебе, первой, а сам без книги. М. б. пришлют завтра. Волнуюсь о „приеме“ романа. Никогда так не волновался. Мне нужно – для _н_а_с. Была еще раз Юля, привезла ягод. Как спешно ты исчезла. Рынок ломится от ягод, фруктов, овощей. Дешевле стало. Варил, сам, персики. Боли дуоденаль – утряхиваются, сейчас, слава Богу совсем нет. Клара говорит – надо почистить печень. Да я же никогда не пил, и диету держу! Купил артишоков, я люблю их, очень, для печени отлично. И дешевле все из зелени» Салат латю люблю, купил. Теперь я все за все про все. За работу не принимаюсь. Надо еще корреспонденцию очистить. Прости за несколько «страстное» письмо. Ты, девочка, все поймешь. Не тормошись, без Вани. Как я жду тебя! Как _в_и_ж_у!.. На всем ты, твое дыханье. Целую одеяльце – тебя. Любуюсь чашечкой. И синей. И твоей «купелью». Пока ничего из твоего не разбито. Рад твоей крупе. Старуха сварила кашу мне, но у ней выходит мазней. Ты отлично варила. Надо, очевидно, меньше воды. Юля просит рецепт крема пирожного, очень. И я. Купил сегодня эклер, съел с молоком две штуки, но, кажется, это на сахарине, что-то горчит. Буду жрать овощи и все вареное – ягоды. Это я при тебе чем-то переборщил, осел. Оля, молю, не убивай себя работой, я мучаюсь. Оль, не могу жить без тебя, все постыло. Оля, я так огромно тебя люблю! я хочу быть с тобой, не тебя _х_о_ч_у, а с тобой жить, быть. О, как ты по мне! Я огневой, с. с., ты огневая, детка. Но мы сладимся, притремся, я всю волю соберу. Девочка, как хочу поездить с тобой, с тобой все увижу, а то я ничего не хотел. Оль, я хочу писать. Ты мне даешь силы. Правда, я много сил отдал тебе, – знаешь, – но я вхожу в норму. Вот сон только плох, от волнений за тебя. Отсюда мои жгучие письма. Каюсь. Кажется, задушил бы тебя любовью! Так и не прочитал тебе ни главки из 2 ч. «Путей»! Горько мне. Но все же, навязывая себя, я прочитал тебе кое-что. Оль, приедь! Это ты так писывала… – приедь! – и это хорошо, народно. Так вот – приедь! Как же будем любиться! Осенняя моя любовь, и все же – жаркая. Оль, не упускай дней, все же мы, живя, – на скате. Не воротишь. О деньгах не тревожься, будут. Только доедь сюда! Прямо ко мне. Я тебя никуда не выпущу. Я не стану тебе надоедать, – я же всегда работаю, когда и не сижу за столом. Ты будешь вольная птаха, я так в тебя верю! – но глупо же уделять Серовым, пустышкам, – по 4–5 часов, два раза! У меня отнято, – лучше бы ты в Лувре их провела. Сейчас много художественных выставок в Париже. Очень бы хотел – забыл, а лю-блю! – в цирк с тобой съездить. Люблю _т_а_к_ отдыхать. А ты? Да, да, знаю. Посылаю тебе редкий портрет568, единственный – тут я довольно полный, а с хохликом – похож на отца. И очень «глазастый». Этот портрет я подарил Оле, в 27 г. Шлю тебе, ты сделаешь с него снимок и вернешь мне. Только, жаль, выцвела фотография. Еще шлю бумажку депеши – с Ольга Шмелев, нашел-таки569. Все минутки с тобой. Сегодня видел во сне тебя и покойную Олю. Будто мы все вместе, – и так хорошо! Завтра служу панихиду570, здесь. Будет Зеелер. Это самый верный мой. А[лександр] Н[иколаевич]571 добрый и вел себя с достоинством, – прочие – хамье. Не давали последних минут нам быть вместе. Я Серову отпел-таки. Покраснел. Зачем чернили меня в моем отсутствии, клеветали? Но сказал в меру, без раздражения. «Почему берете на себя роль римского „цензор морум“? – наблюдателей нравственности? Почему наврали о дураке-гордеце Родионове?»572 Досадую, что ты срывалась и раскрывала наше интимнейшее. Лучше всех поняла нас Юля. Поверь. Она трогательно заботится. И всегда это. Она – _ч_и_с_т_а_я. Она понимаете что лучшей жены для Дяди Вани как ты, нет. Оль, как хотел бы видеть тебя за мольбертом или у стола! Ведь это _н_а_ш_ воздух, Оля. Как бы мы подпирали друг-дружку! И как бы нежно любились!.. Оль, я вовсе не похотлив, – я – и только тебя жажду, как женщину-жену. Знаешь, зачем. Я бы не утомлял тебя дикими ласками, мы остались бы чистыми, детьми. Будем чистые-чистые, как небесная синева! Будем в естестве! крепки, даже порой и страстны, но эта _н_у_ж_н_о. Я понимаю, мне в мои годы нельзя растрачиваться. Но ты не укорила бы меня. Ты бы меня насыщала и собой, и – кормленьем. Но я не позволил бы тебе торчать в кухне. Мы наладили бы все. И так распределили время, день, – на все бы хватило. Как хочу _в_е_з_д_е_ с тобой, все смотреть, только с тобой одной. Как бы наполнялись! Как бы молодели! Как бы _н_а_х_о_д_и_л_и_ радости, _н_а_ш_и, ценнейшие! Бывали бы в концертах, театрах, лучших фильмах… И молились бы, Олюша. Так хочется чистоты всякой, в искусстве и жизни, С тобой, одной тобой. Как бы вечерами сидели, и на ночь тихо-тихо молились! Всем бы радовались, как дети. Я так люблю все хорошее, чистое, питающее душу! Оля… как я нежно-сладко люблю тебя. Не думай, стишками тебе страстно написалось. Просто – петь тебя хочется, а «лодочка» и «челн» – ты понимаешь – кожей написалось, тленным во мне. Но я о-чень _п_о_ю_ в тебе женщину, красоту земную… дыханья твоего хочу, запаха кожицы твоей, потика твоего, женщина моя, Ольгуна! Льну к тебе всей силой, всем воображением. Как ласкаю! Ночью я почувствовал, что ты в комнате, спишь… Тихо позвал – Оля… И – больно мне, нет тебя со мною. Оля, когда услышу твои шажки, стуки в дверь – звонок действует! – звоночки, три. Ах, Оля… Всей полноты в тебе хочу-жду. Я найду много ласки в себе, – само найдется, вызванное тобой же. Оль, я сейчас посадил бы тебя в провальное кресло, сел у ног и положил бы голову на коленки тебе, и искал бы головенкой _в_с_ю_ тебя, твою глубинку-серединку, «лодочку». Дышал бы ею… смотря тебя в глаза. Оль, я не разжигаю тебя, я вливаю в тебя свое большое чувство _ж_и_з_н_и. Ах, как хочу обедать с тобой, дружно-светло, уютно… брать кусочки с твоих губок! Оль, я не могу без тебя… ты так _в_з_я_л_а_ всего меня. Приручила. Да, я и люблю, и _п_р_и_в_ы_к_ к тебе. Сростился, спаялся. Живу только тобой, моя ясочка, моя овечка, киска, рыбка… цветик божий. Уже 12 ч. ночи.

22. VI 12 ч. дня

Оля, не могу без тебя, истаю. Оля, приедь, найди поводы для Парижа: крестница выходит замуж, семейная у них сложность, необходимо твое присутствие… Сережины дела… моя болезнь, что угодно… ты умная, ты сумеешь обосновать. Оля-Оля, молю тебя, устрой, приедь! До отъезда к тебе Первушиной, с ней и воротишься. 13 часов только нас разделяют… Я все сделаю для тебя, чего хочешь, только приезжай… Пойми, я страстно живу тобой, страстно, как никогда хочу писать… Оля, я напишу для тебя чудесное _д_л_я_ _т_е_б_я… глубоко _н_а_ш_е… – я так весь _в_з_я_т! горю тобой. Пишешь: «ты меня зажег». О, нет: нельзя зажечь пламя, оно опалило меня и я горю… Оля, как хочу с тобой смотреть картины! вникать через тебя, все брать через тебя! _ж_и_т_ь_ тобой… Оля, отзовись на мою мольбу, приезжай. Сегодня я неимоверно поднят! мне светло. Я жду тебя. Проснувшись я звал тебя, будто ты тут… _т_а_к_ радостно звал, – «можно к тебе? я тихо прильну, под твою спинку, я не пророню ни словечка, я буду счастлив одним твоим теплом, твоим дыханьем, тобой – тут». О, сколько света было в сердце, когда я позвал – О-ля..! И верил, верил – ты здесь… Этого не передать, голубка. Как я тебя целую… как вижу тебя!.. Ты… так живо – стоишь передо мною… лежишь… на ножках черные шелковые ажурные чулки… высокие, до половины ляжек… – о, как люблю _т_а_к! – розовое и черное… на тебе черного шелка тонкая-тонкая рубашечка… ты ее чуть подняла и смотришь на свои ноги… ты подняла ее выше… _л_о_д_о_ч_к_и… и видно грудку из-за сникшего кружевного края… и все тело твое, розоватое, в перламутре, светится через тонкий шелк… _Э_т_о_ так действует на меня… так влечет, так бурно обжигает… это твое «дэсу»[182]… веет духами, нежными, дыханием твоего тела… я немею, я молюсь на тебя, на божество в тебе!.. я приникаю к тебе, я ищу губами через прозрачный шелк ямочку на чреве, тот завиточек… какие сильные бедра у тебя! какие ноги!!.. какая в них сила, пьянящая сила страсти!., как они обнимают, не пускают уйти, _х_о_т_я_т… этот изгиб в коленях… как он томит… зовет… Оля, никто не шепнет тебе так, как я шепчу, пою тебя!.. Поет во мне песнь любви… я не знал, что во мне песнь такая… ты ее вызвала из меня любовью, силой краса твоей. Ольга, ты моя часть, доля моя неотрывная… тобой, тобой творится во мне… родится через тебя! Ведь все, что писал о любви – лишь предчувствование тебя было! Ангельский свет и сила прекрасного земного. Оля, приедь! зажгись, обезумей от слов моих, опались огненностью моею!.. томись сладко, томись – тянись… Я буду тебе покорен. Видеть тебя хочу, слышать твоей дыханье… Оля!

Твой, о, дочего же _т_в_о_й!.. Ваня

[На полях: ] Как я хорошо спал (часов 6), Клара дала успокоившее мазанье лба. С каким голодом ел! На твоей салфетке, будто ты тут. Давно не бывало такого утра. А сегодня памятный, но уже будто и _с_в_е_т_л_ы_й_ день – день моленья. В 4 1/2 пойду в церковь. Вань

Чуть – тихо боль, и сколько света!..

131

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

21. VI.46

Дорогой мой Ванюша, собираю силы писать тебе. Какую смятенность, боль, горечь до физической болезни несут лишь твои письма с бесконечным обвинительным актом! Пусть он продиктован твоей любовью. Я знаю, что ты любишь. Из этого твоего потока бунта и ласки во мне выкристаллизовывается в душе одно – нельзя так! Моя душа противится и этим гимнам, – скорбь твоя, и ласка мне – так связаны земным. От земного. Мне неприятно это. Что-то нецеломудренное тут, именно в таком бунте, душа не хочет, не может принять.

Я внутренними глазами, душой своей вижу четко я больно свои ошибки. Я виновата во многом, но не в том, чем винишь ты, и знаю, что их бы не повторила. Вот мое интуитивное, без рассудка, нутром. Я в своей всей сути ничуть не огненная. Ты м. б. не поверишь. Все это и оказалось не по силам мне. Ты меня истинную-то так и не узнал. Я скорблю за тебя. Я знаю, как тебе тяжело, потому что и мне не легче. Я все это знаю. Переживаю. Ты вот что крепко держи в сердце:

Я люблю тебя, душа моя живет тобой, хочет, как никогда еще до сих пор жить твоим и творить…

Пойми также и еще одно, что вся я – несчастная. Так несчастна, как ты ни разу себе не вообразил. Ну, как ты сможешь сыпать соль мне в раны? Разве я не мучаюсь и не страдаю. Как оскорбил ты меня призывом Ксении Львовны573. Продумай хорошенько сам! Не хочу корить, чтобы не делать тебе больно, да и все равно ничего не поправишь. Ты меня больно этим хлестнул. Знай это!

И еще: ты много не знаешь из моей жизни, и как художник увлекаешься создаваемыми тобой картинами. Ты Ксении Львовне подносил обстановку нашей жизни, совершенно ее инсценировав по-своему. Прежде всего, знай, что моя мама со мной, человек умный и мудрый, и любящий меня. Мама бы тоже возмутилась вмешательству Ксении Львовны. И к чему она мне? В чем она должна меня убедить? Я не девочка. Я все знаю. Я мучаюсь, как никакой Ксении Львовне не снится. Что она скажет мне? Решить и сделать могу только я сама. И что и как решить? Моя жизнь с Аром – очень сложная история, ее начало было филигранно-тонко, и знай: я виной всему. Не он. Это не честно было бы перед Богом. Он не решался жениться, он считал себя недостойным, – много и другого было, о чем я писала.

Отними раздражение твое против него и увидь, что я виной этой запутанной жизни. Мне трудно с тобой говорить на эту тему, особенно в письме, – ты делаешь свои выводы, – ты – личен. Как уйти мне от Ара и уйти ли – дело моей совести, к тому же с ним приходится считаться как с несчастным человеком. Ты же абсолютно ничего о нем не знаешь! Когда гонят из дома прислугу – то и то это не значит – выбросить негодную тряпку, хозяйка (приличная) считается с человеком в своей служанке. Не усмотри в моих словах «адвокатства» за А. Я дошла до того, что боюсь тебе писать. Да, боюсь. Ты все вывертываешь. А вот честно, как перед Богом сказать если – так я страшусь твоей такой любви. Зови меня слабой, ничтожной, не выросшей до тебя, но я вся скомкалась тобой, я загнана, забита. Я не смею самостоятельно дышать, – боясь тебя вызвать на новый бунт! Это открытие очень больно коснулось моей души. Зачем ты так?!

Как хочу целомудренной, тихой, нежной любви. Она без срывов. Она терпит, для нее не страшна разлука. Ты знаешь, видал меня живую, – и вот я радостно бы пошла на эту дивную тихую любовь. В ней мы бы нашли счастье. Бунты же от красных маков, от огней, от всего того, что не любит душа моя. Мне чуется, что эта твоя бунтующая непокорность неугодна Богу. Молиться о помощи можно только, уйдя от бунта и огней.

Не надумывай невыносимости: мама, я, Сережа, мы ведь все не без головы. Ты унижаешь не одну меня, призывая свидетелей. Ты бунтами своими сорвал во мне все. Как бы страшилась я теперь быть в Париже. Да, да. Ты говоришь только о моих срывах, – а вспомни, чем они были вызваны! В такой атмосфере я бы никогда не начала творить. Ты – собственник и очень личен, и очень, очень горд, ни капли не смиренен. Я внутренне (так вот сейчас ощущаю) знаю, что для искусства я бы должна была стоять одна. Вез никого. В жизни ничто не рубится с плеча, никогда. И эту проблему надо мне (не Ксении Львовне1) решить спокойно.

Одно знай, что, чтобы ты ни говорил, а моя любовь к тебе и глубже и полнее и цельнее твоей ко мне. Она очень чиста, при всех и других нюансах. Ты знаешь, как я и при молодости и при живости моей тебя люблю и… не позволяю растекаться моей большой любви от разлуки. Она очень велика и вечна. И при такой любви не может быть понятия о… «прелюбодеянии»574. Тебе даже видимо не понятно, как это я остаюсь девственницей! Какая глупость – твоя тревога за спальню! Какая мелкая монета!

Что делают эти бунты с душой моей! С любовью моей к тебе! Сколько срывается лепестков…

Ох, Ваня, ты бьешь меня даже «прелюбодеянием». Ты подумал ли, что ты мне сказал? Нет, я не грешна ни в чем из твоих обвинений. Я взяла в 1937 г. на себя крест с Аром, во имя тоже ведь чего-то (писала тебе). Обещала ему поддержку, обещала доказать собой, что есть святое в женщине. Вспомни. Я не выполнила этого обещания. Я увидала Тебя – Солнце, и разве виновата, что оно, это солнце меня так всю залило. Я не могла молчать и сказала тебе. И ничего не крала ни у кого. Ты говоришь об измене тебе… О, нет. Это также (нет еще меньше, гораздо меньше), не измена, как твоя связь с Евгенией575. Моя совесть – чутка. Тут я ничуточки не грешна. Мне мучительно до боли, до полного отчаяния пользоваться всеми удобствами, помощью (а в настоящий момент все и всё в его семье поставлено на ноги, чтобы помочь Сереже, положение которого очень неважно). Зови меня слишком щепетильной, дурой, кем хочешь, но я не могу переменить себя и обмануть. Я все время страдаю. Твои обвинительные мне письма доканывают меня. Я рвусь в конфликте. И вместо того, чтобы спокойно, слушая совесть и разум, разрешить проблему, я, сломленная твоим вихрем, лежу бессильно и плачу. Ты думаешь, что страдаешь один, – как ты забываешь меня в этом.

А у меня до того дошло, что я сама для себя уже ничего не хочу. Я не хочу только быть причиной страданий других. Все убили во мне твои письма: мою нежность, мою чуткую настроенность к творчеству, – я вся была к нему готова. Скорбь мою о тебе я так тянулась излить в искусстве. Я легко и свободно уже обговорила для себя все возможности этого труда (* Т. к. мной А. мало интересуется, мне легко бы удалось совершенно отойти к искусству, уехав даже из дома. Вот тебе плюс от этого «хладного» отношения. Я спокойно бы ушла в труд, и само собой решилось бы многое. Еще одно обо мне: чем заманней мне мое личное счастье, тем труднее морально уйти от обязательства долга. М. б. поймешь? Надо эти два вопроса как-то отделить друг от друга, уничтожить зависимость.). Я думала, конечно, приехать еще в Париж. Но как бы я хотела быть там иначе…. Быть самой собой. Ты закрываешь глаза на Олю тихую, на всю мою сущность… О, как второстепенно для меня ночное. А ты все в нем… ты все о нем… я для тебя в каком-то южном преломлении.

[На полях: ] Еще одно: ты делаешь мне всякую встречу с твоими друзьями невозможной, всякий «вход» к ним. Обещал с Серовым ничего не говорить, а теперь? Не можешь удержаться? Это получается: приехала О. А. и всех перессорила, все добрые отношения подорвала и даже старушку А[нну] В[асильевну] возмутила гордостью. Ну, делай, выставляй меня на [порицания]!

Хочу идти к сердечному специалисту, т. к. с сердцем все не лучше.

Благословляю тебя и молю пощадить себя. Оля

Peltenburg576 едет во вторник – с ней тебе капли от стянутости лба и т. д. – должно быстро помочь. По 2 капли 3 раза в день. Она очень поражена 5000 в неделю, которые с нее спросила Е. А. Бернацкая577. Для Голландии это дикая цена.

Ну, Господь с тобой, милый, родной Ванёк, не мучайся! Целую тихо.

Я в представлении твоем – женщина тех же истоков, что все эти Елизаветы Семеновны, Эмерик и им подобные. Пойми, что мне более свойственно быть аскетом. И в силу страстности моей именно. Никого никогда не «зову». Никогда не «оголяюсь». Вижу как ты меня не понял. Да я и сама м. б. тому виной.

О чтении: я, постоянно, всегда (не только в Париже) отношусь к чтению твоему особенно. Вспомни, как робко я тебя попросила прочесть вечером 9-го. Я почти не решалась. Я боялась тебя утруждать, утомлять. Когда ты в 1942 читал, я металась потом, узнав, как ты утомился и у меня где-то в рефлексах даже остался страх перед чтением.

Я из скромности не просила, а ты что выдумал и еще несколько раз об этом повторил!

132

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

30. VI.46

Мой дорогой, любимый мой Ванечек!

Как я тоскую, как я полна тобой! Вчера особенно думала о тебе: так светло, радостно, возносяще, хотела все время писать тебе и вот как тогда, в 1939-ом – оттягивала радость эту. Вся собиралась в струнку. Не могла удержаться и в пятницу пошла в Wickenbourgh. Туда, где тобой так ярко, еще в полу-неведении билось сердце. Так потянуло туда, где переживала дивные моменты любви твоей, где в ячменях, сиявших золотом, думала о тебе. Все переменилось там: сама дорога заперта, – я перелезла черва забор, – вот и канал, такой синий, темнее неба, и эти дали… серебряные дали. Какие краски. В парке запустение. Развел [дегенерат] (сынишка владельца) курятник. Все изгадили куры и… козы… Дерут деревья. Вышла к опушке… там земляничник и много-много ягод. Лесных, душистых. Полежала на берегу канала, в солнце, на ковре из клевера. Подумала: не найду ли четырехлистник? И сразу же, без искотни и увидала крошку. Шлю тебе[183].

Много чувств и мыслей, видений, вызвала эта прогулка. Вернулась вечером, страшно устала. Не могу так далёко.

Сердце переливалось как-то, перебои что ли. Устала. Всю ночь виделось, родились картины, хотелось тотчас же писать. Утром вчера хотела писать тебе, но не могла прогнать образы, толпой в меня теснившиеся, просящие воплощения и исхода. Писала, сделала наброски, очень удачно, только эскизы для масла. Чудесно удалось, именно то, что волновало. Давно. Эти краски мне удалось «взять» и передать _д_у_ш_у_ неодухотворенной твари. Хотела скорее, скорее кончить, чтобы положить к ногам твоим. Тебе работала, думала и жила тобой. Между этой работой набросала вишенки тебе. Теперь поспевает смородина. Возьму и ее для тебя, надеюсь. Только бы быть здоровой. Никогда так не хотелось мне работать, как теперь. Всячески. Моя золовка-американка видела мои рисунки и читала текст альбома (с оранжевым деревцом). Она меня удивила тонкостью художественного понимания. Ее замечания были очень метки, улавливала мое. Сказала (она очень талантлива как художница), что у меня очень оригинальное, меткое видение предмета и большая сила изображения, выявления сути. Техника нужна, и ее, конечно, надо брать опытом, трудом, но она, как выразилась золовка – «дело – наживное, а вот imagination[184] и expression[185] – не купишь».

Однако, после чтения кое-чего на языках ей понятных, она мне сообщила: «Я, по скромному моему пониманию творчества словесного, думаю, что не ошибусь, если скажу, что у тебя главное – в _С_л_о_в_е. Мне кажется, что тебе необходимо сосредоточиться на одном, на главном, оставляя второе вторым, в данном случае живопись, для часов отдыха». Она мне дала много приемов техники для живописи, очень много интересного. Букет твоих лилий чудесен, – его она посоветовала взять маслом и именно по очень интересному методу. Он живой. Я дрожу при мысли о том, что м. б. очень скоро уйду в заветное. О, если бы скорее получить машинку! Не полагаюсь на Ксению Львовну, ибо она многое хочет, но мало исполняет. Сговорюсь тогда с американскими гостями, не вышлют ли они русскую машинку. С моим переездом в Woerden дело решенное (если все будет благополучно, если не расхвораюсь). Буду там только работать. Обед пусть мне дают те бабы, которые там ведут хозяйство. Ни разу даже не загляну в кухню, для себя-то одной это так неважно. И все-таки очень хочу не бросать живопись. Ну, хоть немножечко, хоть в придаток к написанному, хоть обложку для своей книги… когда-нибудь. Во мне слишком много всего, что просится наружу – и образы, и краски, и слова, и чувства. О, какую вижу картину красок… Этот, с ума меня сводящий синеватый свет!.. Никогда так не бывало: даже чисто внешне, прежде бывало, я на кусочках рисовала, – боялась как бы больших размеров… знаешь вроде того, как боишься идти через большую площадь! А теперь – хочу все больше, больше, не умещается на обычных размерах, хочу все взять и дать из того, что вижу. И так много вижу… О, неохватно. И такая это мука – терзаться с двух концов – образы и краски. Мне не хватит жизни. Нельзя ее терять. Жалею, что пригласила Ксению Львовну – она мне помешает. Никого не хочу из гостей и ничего не хочу. Хочу только работать. Американцы меня не касаются. Меня теперь все берегут с сердцем. Но Ксению Львовну все же жду, хотя бы для машинки. Увидала перед собой молодой месяц! – Как тогда у тебя… когда были гости. С милой Н. А. Расловлевой578 я тогда говорила. Тихий, милый, ласковый образ. Привет ей от меня. Самый нежный… чудесный, тонкий, душевный привет! Я 2 раза писала Меркуловым. Не знаешь, получили ли они? Ирине черкнула, так, из приличия. Хочу очень Юле написать, но как ее адрес? Юлю целую нежно и обнимаю. Ивану Александровичу Ильину надо бы писать, но не – мо-гу! Полна, полна песней, которую должна пропеть без помех. Ты-то поймешь меня и это чувство. До физической боли в сердце хочется высказаться, дать жизнь тому, что готово войти в мир. Ваня, как же больно мне – ты все о самом-то искаженном, не моем – ну, неужели ты мог этим диким словам поверить, тому, что говорила я в Булонском лесу? А о Пушкине ты сочинил, – я так не говорила. И никогда не порочила твоего творчества. Ты меня тогда довел до «истерики» душевной несправедливой укоризной, всем твоим бунтом. Но не хочу об этом.

Я очень счастлива, что Эмерик хорошо, или даже отлично перевела «Пути Небесные». Читал ли их Зеелер? Как я жалею о своем незнании французского языка теперь! Мне необходимо иметь 2 книжки «Путей Небесных» без посвящения. Думаю, что возможен большой заказ в Голландию и не исключена возможность издания на голландском языке, конечно, если ты бы хотел этого. У меня оказалось знакомство с крупным издательством. Как только получу от тебя – так и пойду. Только ты никому пока ничего про это не говори. Прошу!

Возвратили ли тебе Брайкин и Первушина книги? Помню, что они взяли у тебя «Пути Небесные». Я хотела бы очень, чтобы они прошли по Европе, твои чудесные «Пути». Все больше и больше убеждаюсь в их исключительности. Восхищаюсь, преклоняюсь. Какая Эмерик счастливая! Увенчать такой вещью литературу для французов. Участвовать в этом дивном прославлении тебя! Мне всегда кажется, что ты мне не доверяешь в переводах. Ты отклонял меня и от «Богомолья», ссылаясь на мою усталость, и от иллюстраций «Лета Господня». А вот теперь кому-то отдаешь. Или на тебя графский титул так действует? Я не могу, конечно, вклиниваться, врезываться в плеяду твоих переводчиков и иллюстраторов. И из самолюбия порывалась тебе сказать: «что переводить с предварительным контролем Ивана Александровича не хочу!» Ведь не предложил бы ты никогда ни Эмерик, ни Кандрейе таких условий! Ну, а мне можно. Я сама по себе бы попросила И. А. судить меня, т. к. перевод твоего творчества скверно или плохо, или недостаточно, или посредственно, одним словом, всячески, кроме «в совершенстве» – было бы мне самой _с_в_я_т_о_т_а_т_с_т_в_о_м. Ну, хорошо, не буду. Переведу для себя и для тех, кому хочу дать познать наше. А иллюстрации… у меня немало видений и вИдений. «Лето Господне» являлось мне живым, я его осязала. Именно это и нужно для живописца. Ты оборвал (помню!) – «и не пытайся»! Ну, хорошо, не для тебя. Для меня только! Увидала… в четверг это было… стояла под деревом, свешивались тяжелые ветви, сквозились на солнце еще молодые листья, лилось, колыхалось золотом и парчой, шло, пело, пестрило ситцами. И видела центральный пункт всего Ее… все заслоняющую собою, Светом ярким… И видела твой «Ход крестный»579. Ну, да, – стояла на погосте католическом в Shalkwijk’e, смотрела на их «ход» в процессии праздника «Тела Господня»579а, а видела свое. Не была душой тут. Была у себя. И так видела, что вот бы только взять и написать. Я маленьким Ваней стояла и так необыкновенно увидала…. сквозь ветки, сквозь эту зелень, м. б. сквозь лопушки, где он сидел с Таней?.. О, это бы не была лубочная картинка. Техника? Ее бы выправили те, кто это понимает.

Но, – будет! Получила письмо от Ксении Львовны и от Николая Всеволодовича580. У них «вихрь» по словам обоих. Он – очень сердечен, мил, положителен и основателен, – она вся в «дико», «ужасно», «страшно», «божественно», «чудесно», но тоже очень мило пишет. Оба пишут, каждый в своем жанре, что у них целый день сидел художник-скульптор, объяснял, что он у меня нашел и сожалел, что не докончит портрета и не смог высечь из мрамора. Благодарил их за знакомство его со мной. Николай Всеволодович писал: «Hernandes581 все мне втолковывал, что такие женщины на миллионы – одна по силе их содержания духовного и выявления этой силы». Он видел это в чертах лица, по словам Н[иколая] В[севолодовича]… Тот уверял меня в таланте к живописи и заклинал не бросать кисти. Не знаю… Я обожаю и кисть. Это не главное, мое серьезное, глубокое – то, не сделав чего, не могу умереть – _С_л_о_в_о. Но как жаль бросить мечту о картинах. Я набросала тут недавно цветы – они вышли нисколько не хуже Ирининых. А она ведь училась. Я не училась. Какая мука. Но я знаю, что если брошу кисть, то потеряю многое в себе. Должна же дать я этих птиц, черных, закрывших солнце, отразившихся и потонувших в вечности вод… Этих птиц с искаженными злобой человеческими головами!?

И эти провалы окон в «убитом» доме, где нет жизни, – есть только призрак жизни – старуха в черной шали – с провалами глаз, невидяще вперившихся в вечернюю зарю… Прости, я заболталась. Целую тебя очень нежно и крещу. Думаю о тебе. Оля

[На полях: ] Спасибо тебе, родной, за 2-ую книжку «Путей Небесных». Ты что, хотел ее [умеренным] посвящением зачеркнуть гимн предыдущей?

И, правда, мне больно было читать эти высокие слова о себе, и почему-то думать, что они в насмешку сказаны. Как же так можно писать той, о которой думаешь, как о поносящей Пушкина и твое?

Чувствую себя – ничего! Как ты?????

Гортензия повяла оттого, что стоит слишком на солнце. Это с ней бывает. Надо хорошо полить. Напрасно срезал шапочки.

133

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

6. VII.46 10 ч. вечера

Родной Ванюша мой!

Милушка, светленький, ласковый мой Ванёк! Так тоскливо мне сегодня, – все время хочется вздохнуть. Ты ли тоскуешь, или м. б. от физического сердца эта тоска. Бывает. А с утра было хорошо, легко. Я радовалась, упаковывая тебе мой набросок с могилки О. А. Вчитываюсь, вдумываюсь в твое письмо, и мне становится все больнее и больнее. Какой ты неуемный. Боже мой, разве можно в такие приходить состояния! Это ты вместо светлого-то моления за усопшую твою так бунтовал. Ванечка, да сохранит тебя Господь от подобных состояний! Мне очень, очень больно от всего этого. Ты и меня как-то делаешь соучастницей этих темных твоих движений. А я ничего не могу. Я бы при всех моих трепыханиях и желаниях, при всей напряженности воли, не смогла бы сейчас к тебе поехать. Я так устала. От чего? От «отдыха» в Париже. Не от тебя, не обидься, но от всего этого темпа. И потом, подумай, у меня не было никакого своего угла. У тебя я любила оставаться, но всегда я засыпала с мыслью: «Не проспать бы того момента, как будут приходить люди…» Не было никогда и нигде возможности сознанья: «Коли захочу – могу пролежать весь день». А так часто я этого инстинктивно хотела. У Первушиных бы еще туда-сюда, но и там были свои неудобства. Я уезжала из дома со словами: «Я так измучена всеми годами, что отдохнуть могла бы только у себя». Ты так и написал, что еду «к себе». Я от тебя так и приняла, но это не было так. Ты часто сам в своей квартире не «у себя». И мне сейчас еще больше хочется покоя.