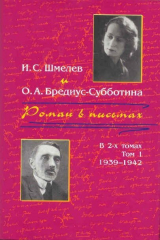

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 55 страниц)

Всего, всего Вам доброго, дорогой, милый Иван Сергеевич!

Сердечно Ваша

О. Б.-С.

33

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

6. VIII.41 11 ч. 30 вечера

Родная моя, свет мой неупиваемый! Я пока оставил большое письмо, ответ на письмо от 8.VII, потому что меня «обогрела» одна мысль, – и случилось такое «откровение», которое меня потрясло радостью несказанной, и я не мог продолжать. Вы узнаете, я м. б. завтра опишу _в_с_е. Поверите ли? Но случилось – как было в «Путях Небесных», – мне «разъяснение». Знаете, я только вчера узнал, – клянусь святым для меня! – Анастасия97 – значит – «Воскресшая»! День Вашего рождения стал для меня Днем Рождения! Пишу большое письмо пером, – так Вам приятней читать, чувствую. Оно очень большое, кажется. Дорогая, остались для меня прежней..? Вы еще прекрасней, еще глубинней, еще дороже стали… – если только эти слова могут передать – _н_е_п_е_р_е_д_а_в_а_е_м_о_е_ _с_л_о_в_а_м_и. Вчера я послал Вам открытку: мне больно, что ожидание м. б. болезненно для Вас. Мои все письма – только слабое отражение сложного и блистательного «мира», который во мне строится, вот уже больше года. Почему это во мне такая грусть за Вас, щемящая, слившаяся с неизъяснимой нежностью, будто Вы страдаете? – и Вы самое мне дорогое здесь, а я – бессилен утолить, только могу словами выражать жаление! В субботу 26-го весь день я был сам не свой, в тоске… – не знаю. Я повторю Вас, говоря, что непрерывно думаю о Вас – все ушло, и все ненужно, только одно, одно – живу Вами. Это очень светлое и чистое. О себе..? Я здоров, но не могу писать – все закрылось. Это пройдет, т. е. я овладею собой. Ваше письмо – драгоценность, я его читаю… читаю… или чистый _с_в_е_т? И. Шмелев. – Не забывайте меня.

«Неупиваемая чаша», послана Вам из Берлина.

34

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

17 н. ст. VIII.1941

Дорогая… письмо 8.VII смутило меня тревогой Вашей. Ну, не прав ли я был, что Вы страстны в воображении Вашем и в чувствах? Вижу, чего Вы навоображали и как Вы себя расстроили! А для меня теперь самое важное, чтобы Вы были спокойны. Ваши тревоги передаются мне – и открывают Вас _н_о_в_у_ю. Я, мог (!), ошибаться, – в Вас?!.. разочароваться, – после этого письма Вашего?! Милая, да разве Вы не чувствуете, _к_т_о_ Вы для меня теперь?! Как бы хотел я поцеловать глаза Ваши, которые столько плакали! Ах, чудесный ребенок Вы, головка-то Ваша как работает! И мнительны же Вы, как… и я. Рыбак рыбака видит издалека. Вы и при всем Вашем воображении не чувствуете, как я Вас _з_н_а_ю. Ах Вы, моя сестричка милая, художница! Какая же Вы огромнейшая художница! Письмо Ваше, от 23.VII, меня совершенно изумило. Об этом – дальше. Никогда не «хвалю» Вас, а говорю от сердца, правду.

От личного перейду к совершающемуся. Никакие испытания не страшны, только бы душа России сохранилась. «Какой выкуп даст человек за душу свою?»98 Ныне – не «историческое», а как бы «божественно-трагическое»: сцена – мир, Рок – Господь, страдающее – для нас! – Россия, – не бесовский СССР, – развязка – «Христос Воскресе» – или гибель. «Да будет праведен Суд Твой, Господи!» Чаша исполнилась, меряется мерой – за _в_с_е. Помимо людской воли. Так чувствую, и покойна душа моя.

Да, я _с_л_ы_ш_у_ Вас, полон Вами. Такое владело мной, когда жил я призрачной жизнью _л_и_к_о_в, лелея в них неизъяснимое «дас-эвиге-вейблихе»99, что даже в Причастии чувствуют подвижники. Я жил в очаровании вызванных мною к жизни, и я любил их. Это со мной теперь, но это уж не _л_и_к, а… Вы, светлая, вышли из Ваших писем, и я… – не смею коснуться этого.

Лунной ночью стояли Вы на берегу пруда, спрашивали, – слышу ли Вас? – а башенка белела на островке – знаю ее теперь! – и Вы открываетесь мне в образе Анастасии… В «Неупиваемой» тоже островок100. Я только теперь открыл, что «Анастасия», с греческого, – «Воскресшая». Ольга = Елена = светильник. Угас мой светильник. «Воскресшая», Ольга… – ныне мне светите. Кто же это _п_р_и_д_у_м_а_л? Этого нельзя придумать.

«9. VII», для меня, – Рождение «Воскресшей», – _с_в_е_т. Странная, дивная _и_г_р_а! Милая, как чудесно, как все во мне смешалось..! Я предвосхитил Вас 23 года тому, когда писалась «Чаша». Вы были тогда ребенком, но были уже _д_а_н_ы: – «…на лилиях и розах узор ее волшебный…»? Вы получили от мамы из Берлина мой «Въезд в Париж» и нашли в «Яичке»101 – «мое живое небо», и я увидел в нем – Вас. Вы отвалили камень102 – и я живу.

Вы пишете – «сердце мое рвется Вам навстречу…» Вы знаете мое – и потому – «навстречу». Свет мой, да не смутит Вас мое признание, не замутит Ваших чистых далей! Мне плакать хочется, – и нет слез. Мне больно, когда я чувствую, как порой одиноки Вы. Это должно пройти. Вы будете писать, _д_о_л_ж_н_ы! И потому Вы – дитя мое, мы связаны – _Р_о_ж_д_е_н_и_е_м.

Теперь я мог бы писать «Пути», много излил бы в них, переломал бы в плане, задержал бы Дари на восхождении, бросил бы в искушения, – до чего обострились чувства! Но и другое слышу: благовест Оптиной103, утишающий страсти, ее страсти. Она же страстная, как все подвижники. Дари близка Вам. На 1-ую ч. страсти достало у меня. На 2-ю хватит ли благочестия? Много в Вас вложено – и бьется. Вы переполнены. Пробуйте же излиться, _т_в_о_р_и_т_ь. Тревога во мне – чувствую тоску Вашу. И не чужой ребенок утешит Вас. Вы – неутешная. Да, вот что… Вы медик, и должны знать, что после Вашей болезни напряженная работа – поливка и проч. – может сломать Вас. К чему тогда Ваше душевное богатство! Bo-имя _ч_е_г_о_ – «все на нас с мамой»?! Берегите себя. Вам нужен досуг, покой. В ином хотел бы я видеть Вас, – в мысли, мечтах и взлетах…

Вижу Вас утреннюю, в летнем покойном кресле, в тени березы… в легком белом, или светло-голубую, с книжкой. Смотрите – смотрите в себя, в небо, – снежные облачка на нем. И в светлых глазах – снежные облачка в лазури. Задумалась милая улыбка, глаза что-то хотят сказать, скользнувшее в мыслях, в сердце… – ненайденное еще. Июнь. Роса не сошла в тени, поет запоздавший соловей, в зарослях там, к купальне. Наплывает напевно… свежее что-то, юное… – вспомнилось почему-то – «Голубенький, чистый подснежник-цветок, а подле сквозистый, последний снежок…»104 – от облачков ли снежных, от лазури..? от тонкого дуновения свежести..? Улыбка ясней, Вы радостны, – Вы _н_а_ш_л_и. Прядка у виска играет на ветерке, трогает бровь, ресницы, чуть щекотно. Божья коровка взбирается по руке, на книжку. Смотрите на нее пытливо-детски, следят ресницы. Книжка скользит, падает мягко в траву… – не надо, хорошо так… откидываетесь, закинув руки, легкие рукава спадают, зеленовато-нежным играют острые локотки, искрятся солнечные блики. Смотрите в небо, на снежное облачко, – чернеют на нем зубчатые сердечки струящейся в ветерке березы. Мечтаете бездумно, ресницы дремлют… – и вдруг, бархатный червячок-березовик, падает Вам на шею, изумрудный… страшно испуганный, конечно. Вы чуть коситесь, ресницами, высматривая его улыбкой. Червячок оживает и смелеет, соображает что-то, водя головкой, оглядывает местность. Чутким прикосновением, – не смять бы нежную эту шелковистость, – снимаете его, глядите на ладони, сдуваете на травку. Лицо теперь детское совсем, с поднятой верхней губкой, так и оставшейся, от дыхания. Книжка..? Хорошо так, не думать, смотреть на облачко, на сердечки, на… – как земляникой пахнет!.. И столько свежести, радостного во всем, – в радужной паутинке над головой в березе, в искристых точках солнца, во всем существе Вашем. Парит над цветником, – видно из-под ресниц струение, – гелиотропом пахнет, – чуть монпансье, как-будто. Купаться… Солнце глядит из-за березы, ласкает руки, чуть дремлется… – легкая летняя истома.

Вот Вам – маленькая игра воображения.

24. VII – Ольгин День105 – был на могилке106. Много цветов, береза-то как раскинулась за пять лет, – крест обняла, могилку, – снуют муравьи по ней. Высокий – восьмиконечный дубовый крест, с накрытием, как на Вашем родимом Севере, в Угличе где-нибудь, в Ростове… – бывал я там. Лампадка в фонарике-часовне, образок Богоматери, литой, старинный, горькое надписание словами Остромира107, – совсем уголок родного. Солнце, ветерок задувает свечки, «вечная память»… – «Вы сегодня оживлены…» 12.30 – Вы обо мне подумали, я _с_л_ы_ш_у, и мне легко.

Остались ли Вы для меня прежней? – после Вашего письма 8.VII? Вы – жизнь для меня, все, все. Если бы я смел все сказать Вам! – но это безнадежно, больно. Ваше последнее письмо меня изумило, кинуло в восторг, я целовал строки. _К_а_к_ Вы сказали..! Про звезды – «глубоко тонут и в прудочке»! Милая, да помните ли, _к_а_к_ Вы написали!? и это ночное – «и чуть-чуть страшно», – когда глядите из окна на пруд! и о «золотой дороге», когда шли в закате, меж ячменей (!) – как отвечала земля «сиянием»! И – «как мало слов в нашем богатом языке»! Да перед этим меркнет фетовское «Как беден наш язык..! хочу – и не могу!» – А день 9.VII Вы – огромное дарование! Целую Вас, милое дитя мое, Вы же дитя мое, свет мой. А это – «равнодушно смотрела на солнце и не хотела его видеть»! Это так _в_е_р_н_о, когда больна душа! Если бы Вы глядели в мое сердце! Если бы Вы _з_н_а_л_и, что мной пережито! Часть, только часть страданий оставил я в своем «Солнце мертвых»108! Я с изумлением вижу, что живу еще… Нет, я не жалоблюсь, не утешения ищу, говоря так. Я с ужасом вижу, что живу. Я не должен жить после всего, что было. Простите это ненужное отступление «к себе». Знайте, что Вы – огромное дарование, – ума и сердца. Это не похвала, не обмолвка сгоряча, не в освещении от Вашего света сказано! не в ослеплении. Вы – дар Божий. Помните это, это – обязывает. Расскажите мне о себе, все, все, что сердце позволит. Зачем Вы – в чужой стране?! за-чем?!.. Когда уехали из России, как учились, жили. Как могли _п_р_о_г_л_я_д_е_т_ь_ Вас?!! Я в ужас прихожу, когда подумаю, что мог не встретить Вас… хотя бы в письмах. Нет, я не мог не «встретить» Вас. Я знаю, – это было _н_а_з_н_а_ч_е_н_о_ – и потому – исполнилось. Ваши письма – жизнь мне, великое испытание: я вижу в них, как я ужасно счастлив, и как же я несчастен! Это – «прощальная улыбка»109 за мой _п_о_ж_а_р. Всю жизнь горел, в воображении. Сжег ее и для Оли, и для себя… Теперь – «не цвести цветам зимой по снегу». Как сказано чудесно, и как же горько! Ну, что же, пора смириться. Воли наковал, кажется, за жизнь.

Не могу выслать портрета. Отличный фотограф-художник слишком омолодил меня, снял все морщины. Я – и не я. Я предложил восстановить «натуру» – ответ: «написавший „Неупиваемую чашу“ не может стариться, я _т_а_к_и_м_ Вас представлял, таким и вижу, таким и дал». И еще: «когда Вы говорите с жаром, как вот со мной, Вы – еще моложе». Он в тот же день должен был уехать на отдых, (я захватил его на отдыхе) но обещал скоро попытаться исправить. Очень удачно, но я не посылаю Вам. Вообще, с фотографиями мне не везет: я – и не я, – лицо у меня слишком изменчиво. Фотограф (7-го авг. снимал) сделал до 20 «видов»-прикидок, – и все откинул: очень грустное лицо выходило. Наконец «схватил» – и вышло – нет, я не такой. Нет печали, правда, есть – _п_о_р_ы_в_ – но нет моего «характера». Yves'y[82] понравилось «это ты когда возил меня на велосипеде» (лет тому 12). – Для моих читателей – сошло бы, но не для Вас. 11-го послал Вам лекарства. 4-го – «Неупиваемую чашу», через Берлин. Позволил себе выписать для Вас газету. Прочтите в № 30 статью – «Жизнь подсоветская», – такие массажи нужны. Знаете ли мое «Солнце мертвых»? Там – все. Как живу? – спрашиваете. От письма до письма. (Вашего, конечно). Много читаю (подготовка к «Путям»). Не пишу. 4-го был самый счастливый день за все эти 5 лет: Ваше «золотое» письмо. Я целовал его, как юноша, Тоничка110 мой (из «Истории любовной»). И читаю каждый день, как молитву. Да… я давно не получал сухого цветочка в письме, – почему? Не потому ли, что когда-то написал Вам, что хотел бы Вам послать, да смутился… «сантиментальности». Да, потому? Но ведь это совсем другое… – мне или Вам. Умная, Вы понимаете. Прилагаю возвращенную мне открытку – тогда еще не было разрешено писать в Голландию. О здоровье? – Кажется, здоров, неважно. Хотя бы во сне увидеть Вас! Снимок с цыплятами – чудесно, в голландском вкусе. Особенно мне понравился 3-й слева – радостный такой. А вот у кролихи взгляд скорбный, – думы об участи потомства. Вы милы – юны (и нервны) (почему так скривились?) У Вашего мужа приятная улыбка. Мама – приятная помещица. Кланяюсь ей низко-низко, – дать жизнь _т_а_к_о_й! Целую Вашу руку, мое живое небо! Башенка – очень живописно. А в пруду-то чувствуется карась… травка такая. Почему-то за деревьями вода мне чувствуется. Оля, не для Вас места сырые… Милый друг, шлю Вам – «покойной ночи, дорогая!» Сейчас без 20 минут 12. Слушаю Бетховена. Смотрю на Ваш портрет. Он вот, на камине, рядом. Единственная, неповторимая…

Ну, ради Господа… не томите меня, пишите! Ваш Ив. Шмелев

[На полях: ] 26-го VII я страшно тосковал – что с Вами было? Слава Богу?

Пришлите же мне глаза!

35

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

24. VIII.41 воскресенье

Дорогой Иван Сергеевич!

Вашу открытку от 6-го авг. я получила лишь в четверг, а от 5-го вчера. Нет слов выразить радость мою… Я так давно и напряженно ждала весточки Вашей. И так мне было тоскливо все это время. Ах, милый, родной друг, как часто хотелось мне писать Вам, но не знала, что значит молчанье Ваше и не хотела Вам мешать. Но накануне открыточки Вашей я вдруг решила все же писать. Я видела такой удивительный сон и так много думала о Вас. Я пережила такую веру в Бога и особенно в Воскресение, что во сне сказала: «жить стоит хотя бы только во имя вот этих переживаний, и я счастлива, что русская и православная». Я не могу описать его, но вся обстановка сна была такое напряжение всех духовных сил, что мне казалось будто это Воскресение нам (было масса народу русского) будет явлено воочию. Воскресение не праздник Пасхи, как воспоминание Воскресения, а _с_а_м_о_ Воскресение. Было очень странно. Я проснулась от напряжения духа и ожидания, что вся эта масса людей что-то должна проявить… У меня часто бывают сны, странные, говорящие. Так, я видела сон о моем брате Сереже и сказала, что он обязательно заболеет. Сказала ему самому, не зная, что он уже заболел (и именно в тот день и именно так, как снилось). Он не хотел нас пугать и скрыл, и уехал к себе в Арнхем[83], и слег там. Потом уже узнали. Теперь он все еще болен, но лежит уже у нас. Простудился купаясь и лежа на сырой земле в мокром купальном костюме. Получил кровоизлияние из пузыря и боли, и жар. Теперь лучше немного, но долго продлится.

Ах, Господи, что же я так долго молчу, – спасибо вам за заботу Вашу обо мне, за лекарство. Но не надо! Правда, дорогой! Я очень берегусь. Мне стыдно, что Вы так заботитесь обо мне и так меня возносите, а я не стою этого. Мне страшно было бы теперь увидеться с Вами лично, – уж очень Вы хорошей меня рисуете. Правда я не такая. Сейчас мне стало смешно, что часто я говорю эту фразу. Как-то один знакомый даже стихами ответил (не своими). «Ах нет, я не такая, я совсем, совсем иная и т. д.» Знаете? Видимо мне часто приходилось протестовать. Но там было иначе. Но правда, прошу: представьте себе меня похуже! А то мне больно ваше разочарование будет А как мне хочется Вас увидеть! – В тот день, когда пришла первая весточка Ваша, было в первый раз солнце; с 27-го июля шли дожди. Мне так радостно было проснуться и тут же решить обязательно писать Вам. А с почтой… такая радость… Мне безумно счастливо от мысли, что Вам хоть чуточку легче на душе. И потом… как хорошо, что Вы хотите работать!

Я понимаю, что когда слишком полна душа, и образы толпятся перед духовным взором, то трудно связно работать, понимаю, что у Вас слишком еще трепетно все, для того, чтобы писать, но это чудесно. И я с радостью жду того момента, когда «Пути» разовьются дальше. Если у Вас тогда не будет хватать на меня времени, то пишите только два слова, чтобы знать, что Вы здоровы. «Путей Небесных» мы многие, многие ждем!!!! Иван Сергеевич, голубчик, как мне благодарить Вас за высланную «Неупиваемую чашу»?! А разве тот, кто посылает может с ней расстаться? Напишите мне, нужно ли мне ее послать обратно и кому. Я готова была бы, кажется, от руки ее переписать. Здесь я ничего не могу достать. В Берлине мама старалась для меня все, что можно было Вашего достать, но это было тоже очень скудно. Значит кто-то _с_в_о_е_ посылает. Мне это так неловко. Я помню хорошо свое состояние, когда я читала «Неупиваемую чашу», – особенное, святое. Но теперь я прочту ее еще иначе. Тогда я не знала Вас. Если бы только дошла эта драгоценность! Не пропала! Я постоянно боюсь как бы не пропали Ваши письма, вот и теперь это большое письмо так долго идет, и я волнуюсь. Каждое слово Ваше – драгоценно мне.

Я пытаюсь через мужа попасть в члены библиотеки королевской в Гааге и надеюсь там найти Вас. Я хочу все, все прочесть Ваше. Я слышала, что кто-то здесь переводил Ваши книги. Кто это? Хорошо переводили и что? Разве можно перевести Вас на голландский язык?! Как надо чутко это делать!

Знаете, Николай Васильевич ван Вейк[84] скончался. Я все хотела Вам сообщить и забывала. Ранней весной. Был рак кишок. Я его лично знала, – мой муж с ним был хорошо знаком. Жаль. Он любил русское и просил похоронить с русской молитвой. Пел русский хор на могиле. Все свое имущество он завещал одному русскому другу. А это здесь прямо небывалое явление. Здесь ведь семья и родня (каковы бы отношения не были!) на первом месте после Бога. Чужие – это меряется на особую мерку. Но чужие, ставшие своими (замужество, например) зато освящены родовой принадлежностью и станут тоже своими, святыми. Все для рода, для мальчиков и то. Девочки – отброс, необходимое зло, которое все равно отойдет к ненавистным чужим. Как идеал – девиц не отдавать замуж, ибо тогда капитал дома.

Я счастлива, что молодое поколение семьи мужа все это так же ненавидит, как и я. Много можно было бы порассказать, но не стоит уж.

Я презираю деньги, особенно увидев западноевропейский капитализм. Благословляю труд и рада, что прошла тяжелую школу жизни и нужды.

-

Продолжаю в понедельник вечером, т. к. вчера было уже 1/2 2-го ночи.

Господи, что же это за радость мне! Сегодня пришла «Неупиваемая чаша»! Я хотела просить Вас на листочке прислать мне надпись к ней, а вдруг вижу, что Вы уже надписали! Каким образом? Объясните мне, откуда, от кого эта книга, и как Вы могли ее подписать??

Я безмерно рада. Но в то же время, мне и стыдно ужасно… Милый, дорогой, не балуйте меня так, – не надо. И главное: не хвалите меня. Нет, я не похожа на Анастасию, я совсем, совсем не красива. В детстве и юношестве я часто страдала от сознания своей некрасивости и считала себя дурнушкой. Я только очень люблю красоту, красоту всего, что совершенно в жизни. Вы как-то писали мне, что мое восприятие при чтении такое, как у очень юных. Не знаю, но одно верно, что когда я читаю Вас, то вся душа моя горит, и я живу всем Вашим. Вы так красивы! И хочется плакать от полноты души и сердца! М. б. у меня это детское осталось?! Мне говорил однажды некто, что самое характерное мое – наивность ребенка и детское сердце в сочетании рассудочности взрослой женщины. М. б. верно. Я знаю только, что осталась почти во всем такая же, как и в 7 лет. Странно. Душа не «взрослеет», она все та же, на всю жизнь. Только жаль, что уходит мягкость, чуткость, отзывчивость детства. Как хотела бы я вернуть их!

Как я любила людей, всех, без различия, как умела жалеть. Теперь я могу пройти мимо… Какие бывали исповеди, какие слезы! Вот эта свежесть прошла… Неужели не возвратится??

Вы чудный, Иван Сергеевич! Я всякий раз открываю новое в Вас, прекрасное!

Как досадно правда, что в книжку включился рассказ совсем другого духа! Неужели Бунин этого не почувствовал111?! Знаете, я года 1 1/2 тому назад несколько писем к Вам разорвала не решаясь послать их из-за критики на Бунина. Я боялась показаться дерзким профаном.

Я не люблю Бунина… Т. е. конечно я признаю и чувствую мощь его творчества, но сам _п_р_е_д_м_е_т112 его не говорит душе. И там, где ждешь увидеть душу, – встречаешь чувственность. Он гениален, и я понимаю, что его вещи могут захватывать и увлекать. Но, но… не то.

Душа молчит. По-моему, он эгоистом должен быть, гордый, холодный. Не знаю почему, но у меня к нему холодок. Простите, если я не смею так писать! Но мне кажется, что это вот помещение рассказа к «Неупиваемой чаше» тоже характерно и потому я все-таки пишу. «Глаголом жги _с_е_р_д_ц_а_ людей!»113. Сердца! Он жжет, но разве сердце? Сердце в этом смысле?

Когда я читаю Ваши письма, то чувствую, что разговор с другими не дал бы того, что дают они. Они уносят куда-то, покоряют, влекут. Простая открытка являет такие краски, такое созвучие! Как много жизни в Вас! Как заставить Вы умеете жить и любить солнце! Как много Вы даете! Когда красиво небо или слышно птички пенье, иль просто кузнечики стрекочут ночью и звезды светят, – я думаю о Вас… Перед отъездом из Wickenburgh'a, как-то, было так чудесно… был свет за окнами закатный, розовый и золотой, был им весь парк наполнен. Я вышла в сад и замерла от очарования. Весь запад неба румянился нежнейшим светом, от пурпура до розоватости перламутра, переходя в оттенки чайной розы. Напротив, на востоке все было чисто, чисто и голубело нежно и прозрачно. И был контраст тот так необычаен и обаятелен до целомудренного трепета… А вдалеке уж где-то на горизонте туман спускался тонкой сеткой, скрывая резкость очертаний, и уводя куда-то [в] дали. А парк дышал под перламутром неба, и зелень казалась майски-яркой.

И тишина… Казалось будто сон все это, видение, и неживые на лугу коровы.

Такие есть картины у старых мастеров 18–19-го века. Минут 15 длилось очарование. И тогда я душой звала Вас… Всегда, всегда я думаю о Вас! Вы не беспокойтесь обо мне, – я здорова. Поливкой уже себя не утомляю, – сама погода все решила. Дожди. И скоро осень…

Я люблю осень. И ощущаю ее так, как успокоенность после рыданий, как размягченность после слез. Я нахожу себя самою снова осенью, а вот весной теряюсь в шуме и нету мысли. Грустно, тихо и умиротворенно в сердце осенью. Но хороша она ясная, в солнце и паутинках, а не с ветром и дождями, и с небом цвета жести или грязной ваты.

На хуторе у нас мне хорошо. Хотя уж очень много дела и суетиться надо целый день. Утрами, часов в 4–5 приятно сквозь сон услышать, как гремит подойник, и на таратайке позвякивают ведра. Это идет работник в луг доить коров. Уютно скрипит водокачка на дворе, и просят пить телята. На огороде у меня масса овощей. Огурчиков русских столько выросло! Летом мы часто делали окрошку и солили их. Теперь я тоже должна все то солить, то варить, то стерилизовать на зиму; – ищу себе помощницу, но трудно найти.

Мечтаю отдохнуть, уехать, куда-нибудь к лесу, чтобы было время почитать, подумать, за грибами походить. Их здесь бывает очень много.

О, если бы можно было (!), то в Париж бы улетела. Как много сказать бы было Вам! Как много от Вас услышать… Я так живу Вашими «Путями», я как живую люблю Дариньку и мне так хочется много, много знать… Не любопытство это, а просто иначе даже и невозможно. Вы ведь поймете.

Иван Сергеевич! Еще одно: только мне стыдно, если это глупость моя, – скажите, как мне понять из надписи на «Чаше»114 – «первый отсвет-страдание ее». – И отнести к чему?

Простите, что я так не умна, но мне хочется всякое слово Ваше вполне понять.

Скажете? Вы писали 30.VII, и письмо мое с некоторыми вещами обо мне еще ведь не получали? Я жду с трепетом! —

Опять уже стало поздно. Спокойной ночи! Завтра кончу.

26. VIII

А вот и «завтра». Я вся в волнении. Сейчас пришло Ваше письмо, большое, от 17-го авг. Я на него писать буду отдельно, после, когда немного успокоюсь. А сейчас только хочу сказать на Ваше: «О здоровье? – Кажется здоров, неважно». Как же Вы можете так легко писать «кажется» и «неважно». Я умоляю Вас беречься и подробно мне писать. С желудком будьте осторожны. Ради Бога! Я узнаю нельзя ли посылать посылки в Париж, – ведь у нас все еще такое доброкачественное, все, что надо для больных «ulcus duodeni»115 и «ventrikel»[85]. M. б. и позволят. И второе: обязательно, непременно пришлите Ваш портрет! Тот, который уже есть, который Ивику нравится. Я очень, очень жду. У меня есть в Ваших книжках и Вы в памяти, когда читали. Мне никакие «неточности» не помешают. Умоляю, вышлите тотчас же!

Получили мое письмо от 27-го VII? Мой портрет тоже очень приукрашен. Я потому его не посылала долго. Но послала все же его именно, т. к. взгляд там мой, и сущность моя есть. Фотограф был русский, или из России вернее, по профессии юрист, но дошел до совершенства и был известен в Берлине. Снимал всю знать и артисток. Он говорил со мной на разные темы, заставлял реагировать невольно и снимал невзначай будто. Я не знала. Было масса снимков. Есть и с глазами, но неудачно, т. к. это единственный [раз], когда он позволил сесть в позу. Ну и вышла «поза».

До свидания! Ваша О. Б.

Тепло и ласку шлю Вам вдаль!! —

У нас такой разгром в доме, мастера работают, и пишу я на туалетном столике.

26. VIII М. б. после Вашего письма я немного понимаю надпись на «Чаше», но все же объясните! Да?

Сейчас пришло и лекарство! Спасибо!!! —

36

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

31. VIII.41

Дорогой Иван Сергеевич!

Все это время душа моя поет в радости неописуемой. Ваше письмо невозможно охватить сразу, нельзя на него ответить словами. Писала Вам вчера – 4 листа, но не посылаю. Все не то! И сейчас мне не дается. Я все еще взволнована слишком. И это письмо – не ответ еще. Напишу еще. Пою, пою целыми днями. Пою все, что знаю, – от молитв наших чудных и народных песен, – до избитых модных «танцулек». Простите мне это? Я иногда такая какая-то шалая бываю и даже увлекаюсь (конечно в шутку) каким-нибудь «shlager'oм». Как чуть останусь я одна – все мысли с Вами, но и все остальное время – невысказанно Вы в моей душе… Я сама не знаю, отчего это такая сила, влекущая все движения души к Вам. Мне бы хотелось писать Вам очень много, и много рассказать Вам о себе116, но мысль, что письма должны быть прочитаны еще и другими, – останавливает и парализует порыв. Я сказала бы Вам многое, – от девочки Оли и до теперь. Я провела бы Вас чрез взлеты, искры, молитвы, слезы, – чрез темноту отчаяния, выброшенности из жизни, ненужности, чрез все обиды, любовь и жертву, через тоску о «Вечном», чрез много увлечений ума и сердца, и, Боже мой (!), – чрез сколько разочарований! —

И сколько было чудесного, «укрытости», милости Божьей. И Вы бы поняли все, милый, м_и_л_ы_й… М. б. я напишу еще. Не знаю…

Как хорошо бы было вдруг очутиться у Вас, в Париже! Я множество себе рисую вариантов нашей встречи.

То мы идем по полю, в цветах и солнце, в чудесном теплом ветре, – то в шуме волн и плеске океана я слушаю Ваш голос, – то… в храме я узнаю Вас среди толпы и радостно внимаю сияющему «Хвалите» в торжественном блеске вспыхнувших паникадил, – и опускаюсь на колени на «Слава в вышних Богу»117… А то у Вашего камина, уютно в тишине, внимая дроби дождя о стекла и плачу ветра в осенней стуже, там, за окном. И всюду – Вы чудесный, родной, – далекий и бесконечно близкий… Но нет, Вы не хотите, чтобы я появилась. Я чувствовала это, когда читала Ваше: «до свидания, конечно в письмах». И Ваши страхи за отплытие мне от «пристани», и все вообще. Вы не хотите. Но почему? Не говорите, я не спрашиваю… Но я не мыслю не увидеть Вас. И все же верю, что увижу! Вы не хотите?

Если бы Вы знали, как много в жизни я переживала сердцем, как себя я не любила, как хуже, хуже всех себя считала… А вот Вы говорите такое… такое совсем другое. Разве я могу все так вот принять на свое конто[86], – нет, я боюсь, что Вы ошиблись. И поймите меня, как я хочу отдать себя на суд Вам справедливый. Я бесконечно боюсь ошибки, разочарования во мне у Вас. Вы понимаете, что это для меня значит?? Я боюсь, что в письмах я другая, лучше, что ли. Ах, нет, не надо, не вызывайте меня к искусству, – я ничего не значу, не могу. Ведь так давно я все в себе похоронила. Теперь уж поздно. Писать на холсте я не умею, – мне не хватает школы, – поймите, как это ужасно! Гореть, желать и… не мочь. Я не могу писать. И учиться _п_о_з_д_н_о… Все в этом слове. Писать словами, – я тоже не умею. Писать красиво могу лишь Вам… И почему? Быть может, то Ваш гипноз, гипноз Вашего великого Таланта?! А я по впечатлительности воспринимаю…

Мне вдруг так стало горько, горько. И ничего я не умею… Не смею поверить, что я в жизни такая, как говорите Вы… Перечитала еще письмо Ваше. Господи, как я хотела бы Вашего праведного суда. Тогда бы я м. б. снова получила в себя Веру им. б. могла бы что-нибудь «суметь»?

Получили Вы мое письмо от 27-го июля?

Я ни на что не способна. Плохая хозяйка даже, т. к. мне думать и мечтать хочется, а не хозяйством заниматься. Но все же надо! – Все эти дни масса дела. Устраиваться надо… Потому пока что не пишу больше, т. е. длинное. Скоро напишу. Мечтаю поехать отдохнуть. Устала я за лето. Масса бывала гостей, почти все лето. И переезд. Прислугу найти трудно. Хочется к лесу, к грибам… Ах, если бы в Париж! – Вчера узнала, что никакие посылки не разрешают. О визе не хлопочу – Вы не хотите. Это не упрек, а подчинение Вашей воле. Сию минуту стало мне очень грустно, и Вы уж не сердитесь. Жду Вашего портрета. Непременно. «Глаза» для Вас раздобыть постараюсь, – как только приду в себя и в норму.

[На полях: ] Пишите мне почаще!

Здоровы ли Вы? Я волнуюсь.

Получили ли мое письмо от 24.VIII с Wickenburgh'oм?

Попробуйте эти перья – м. б. они лучше пишут, Вы как-то писали, что острые Вы не любите.

Шлю Вам, мой друг далекий, привет из сердца. Услышьте!

Ваша О. Б.

Сереже лучше стало.

37

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

10. IX.41

Дорогой мой, милый Иван Сергеевич!

Пытаюсь (уже в который раз!) на письмецо Ваше ответить. Оно вот предо мной, и дышит, бьется каждой строчкой. Ну разве, разве можно на него ответить, да еще письмом?! Я не найду ни слов, ни мыслей стройных не соберу. Вы милый, чудный, драгоценный мне! Что Вам скажу еще??

Какие краски, созвучья, аромат какой от каждой Вашей строчки! Я впитываю в душу их и стараюсь запечатлеть в уме и сердце.

Сколько чувств и мыслей разных роится, и все они, перебивая друг друга, лишают меня возможности их высказать.

На каждую Вашу фразу можно было бы ответить отдельным письмом.

Мой дорогой, прекрасный, нежный друг, скажу Вам прежде всего одно: – как грустно мне, как до слез (буквально) больно чувствовать Ваши страдания, горечь… «Солнце мертвых» я знаю… Родной, неоцененный… Но говорите обо всем, что мучает Вас, конечно если Вам позволит сердце, – мне дорого сознавать, что хоть как-нибудь смогу тогда облегчить Вам минуты горечи. Вы говорите: «я с ужасом вижу, что живу». Боже, как это ужасно горько! – Если б Вы знали, как нужны Вы, как Вы незаменимы, то Вы бы м. б. немножко утешились!