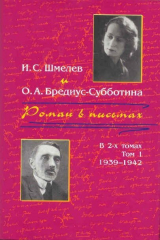

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 55 страниц)

Смотрю на твои «г_л_а_з_а», в твои глаза! Необыкновенно. Такого лица – не видел ни во сне, ни в жизни. Ни у кого. Ни на картинах мастеров во все века, – что знаю – ни в иконах… – ни у кого, ни-где. Ты усмехнешься? Скажешь – «ну, понятно… так всегда, когда…» Понятно. Нет. Я _м_о_г_у_ даже и – «когда…» – остаться, для «бесстрастного надзора», – и бесстрастным зрителем, – я как-то умею _э_т_о, – это нужно для _т_о_г_о_ (во мне), кто _с_м_о_т_р_и_т, _в_и_д_и_т, – _в_б_и_р_а_е_т. И я, владея собой, – это бывало в самые острые мгновения в моей жизни, – говорю: _т_а_к_о_г_о_ лица (Л_и_к_а!) я не знал. Теперь _у_в_и_д_е_л… – да! вот Она… вот, наконец, Она!., моя Анастасия… Воскресшая! Смиренница! или – скромница! или – нет, нет, не правда! – «сознательная „скромница“»..? Что же ты писала, зачем себя «дурнушкой» – называла? Из-… за _и_г_р_ы?! Со мной-то?! Этим меня нельзя… Сбить с толку? внушить мне… – _ч_т_о?! Чтобы не обольщался? Разве ты не _в_и_д_и_ш_ь_ – второй раз: _ч_у_д_о. Ты его хотела, верила в него? ждала? Оно случилось. Благословенная, прошла ты, невредимая… никем не остановленная, _с_в_о_б_о_д_н_а_я… сама прошла… _с_а_м_а_ остановила взгляды, приковала… и – пришла! С другими – не бывает. Ты чудную имеешь власть – проходишь – радуешь… о, милая, чудесная… Ты же _п_е_с_н_я, – вот ты кто. Так называл тебя я, нежно. Песню нельзя сказать, – пропеть лишь можно. Песню и – молитву. Да, на Тебя молиться можно, стоять в молчании – и молиться, сердцем. Помнишь – чудесное тютчевское? «Умом России не понять, – Аршином общим не измерить: – У ней особенная стать – В Россию можно только _в_е_р_и_т_ь» (1866 г.). Было нашему Гению 63 года, когда провещал Он _э_т_о_ сверх-чувственное _п_р_о_в_и_д_е_н_и_е! Е_м_у_ _н_а_д_о_ _в_е_р_и_т_ь! (разрядка в этом слове – его). Можно ли _п_о_н_и_м_а_т_ь, _п_о_н_я_т_ь… Песню? Песню можно только _в_н_я_т_ь. Как и Россию. И не чувством обыкновенного у человека _с_л_у_х_а: а _с_л_у_х_о_м – сердца: _в_е_р_о_й. Тем чувством, которое – в молитве, теплится, горит… пылает. Это – внутреннее чувство – сложнейшее, неразделимое… – это – слияние, и извлеченное из этого слияния _т_р_е_х, необъяснимых, – _в_е_р_ы, _н_а_д_е_ж_д_ы, л_ю_б_в_и, – девятое, что ли, сверхчувство? Как его назвать? – _ч_у_в_с_т_в_о_ _с_в_е_т_а, _С_в_е_т_а, – все озаряющего… согревающего… влекущего к _с_е_б_е – неодолимо. Пошляки, «фрейдисты» и всезнайки… те – просто: (книзу стащат: «x-appel»! – ) что угодно можно под этот икс подставить!

Люди _С_в_е_т_а_ (и – от Света) не могут _э_т_о_ словом называть: неведомое, _ч_у_д_н_о_е… _в_л_е_к_у_щ_е_е… – в выси, _в_н_е_ _сего. Великие мастера искали вечно, томились, тщась отыскать _т_а_к_о_е_ в лицах. Ре-дко находили. Рафаэль… – Сикстинскую мадонну… но… _т_р_е_в_о_ж_и_т_ _н_е_ч_т_о (да, в низинках) у иных его «Мадонна». Леонардо… да, но… Прославленная, «загадочная» Монна[190] Лиза, «Джо-ко-нда..!» Какая тут «загадка»? Гейневский дурак у моря462 ждал ответа на «вопросы»… дурака. Оно молчало. (У Гейне как и все у _э_т_и_х, – скрадено у мудрецов Востока: не его, – как _и_х_н_и_м_ Волосатым Марксом – у египтян… у китайцев – _в_с_е_ раньше было!) Вся эта «Лиза» – вся – разгадка, и преголейшая: ну, кто же _О_н_а?! Она… так ясно… – «похотливая _л_и_с_и_ц_а…» – вот кто. И – чуть раскосость… (лисица-то!) И еще – _г_р_я_з_н_о_в_а_т_а, _с_а_л_ь_н_о_в_а_т_а, и… потновата. Вот мое определение. Для большей ясности – поищем в «Притчах»463 – и увидишь (это – про нее, про «Джоконду») (у меня давно подчеркнуто, с пометкой – полюбуйся на «Мону Лизу»): п_о_е_л_а… – и обтерла рот свой, и говорит (дожевывая, прибавлю): «а что я худого сделала?» Словом – «игрушечка». И как же чудесна-возвышенна чеховская «Душечка»464, – перед этой «загадкой» – «Лизой» (от слова – лизать, губки облизывать…) и какие же рас-тя-ну-тые… какие же ни-точки… эти сластуни-губки, этот _р_о_т… – какой же долгий-лисий!.. Как и чуть-чуть «раскосость» глаз («один – чуть в Питер, другой – чуть в Арзамас!») – Это отпечатала «Россия» (умом какую – не понять). Олёк, чудесная… Ольга..! – вот _т_в_о_й _Л_и_к – стоит разгадывания… Его не понять: его, как русскую-русскую Песню… чудо-песню – можно лишь _в_н_я_т_ь. Вот – Тебе, светлая, – мой, _А_к_а_ф_и_с_т… чистый, вдохновенный, благоговейный, – от моего благоговения. Что такое – благо-говеть? Стариннейшее слово, – благо-жити, благо-быти, благостно-быти. Точно. Смысл углубленный: покорность, смирение, уважение, страх = «страх Божий» – высокая степень почитания, почтительности, чудесного _т_р_е_п_е_т_а, как перед Святыней. Вот что это значит: «б_л_а_г_о_г_о_в_е_н_и_е». Так вот, от _т_а_к_о_г_о_ (10-го?) чувства, пою перед Тобою, Песня, – Песню, чудесному в тебе – _с_в_я_т_о_м_у – для меня: священному! Да, это не исключает _и_н_о_г_о_ чувства, любви, – и страсти, – устремления, – ты же знаешь… что же мне таиться?! – пусть все смутно, но _в_с_е_ во мне, что ты узнала в моих книгах, в письмах, в умолчаниях… – все тебе известно, святлая моя, чудесная! Пою, и поклоняюсь, и страдаю, и… томлюсь Тобою. О, Ми-лая, Загадка! Вот – _в_и_ж_у_ и отгадку: Песня, Чудесная… и – о, сколь редким – внятная! М. б. только – мне, одному. Я ведь беру особым чувством, – ты его не знаешь… и я… – не знаю. Но оно – во мне. Д_а_н_о. Как Дар. Это – я чувствую. И слышу. И многое – _в_н_и_м_а_ю. Как… почему так..? Не знаю. Я тебя больше, яснее знаю, чем ты – _с_е_б_я. Только нельзя сказать… словами. Можно… и-зо-б_р_а_з_и_т_ь. Во-образить: _и_с_к_у_с_с_т_в_о_м. Большим, ИСКУССТВОМ. Его – это искусство, – знаю. Есть оно. Во мне. Изображу – ли… – этого не знаю. Словами… можно ли любить заставить? в-любить? Нельзя, простыми. Словами – образами? Можно. Я это доказал. Ты знаешь. Моя Дари – _в_л_ю_б_л_я_е_т. Женщин, мужчин… и девушек… и – мальчуганов. Власть Дари… в чем? Никто не знает. И я – не знаю. Но она есть, _д_а_н_а. Кем? Чем? – Искусством. Бо-льшим Ис-кусством. Ис-кушением. Это – я – знаю. _Е_с_т_ь. Целую. Жду с благовейным трепетом – хоть слова: о здоровье. Твой Ваня

[На полях: ] Смотрю – молюсь. И Песня, и – Молитва!

Но почему же – ни словечка мне – на – этой, Чудной! Или – я не достоин? А – кто достоин?! Кто?! Сказать – «Мадонна» – о, как это… «по-дачному»! Смотри «Чашу» – 1–3 страницы465.

Удивительно большие у тебя «радужницы» (iris) = «райки»! Это – чрезвычайно редко!

Оля, как хотел бы увидеть «маленькую Олю», 10-летку.

С _э_т_и_м_ письмом, – о тебе – не могу [мешать] историйку – о себе…

103

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

22. ХII. 41[191] 2 ч. дня.

Чудесная, чистая моя Олюша, – забудь о моих упреках, не смею я в чем-либо укорить тебя: ты всегда будешь чистая, и, Господи, посмею ли в горькой твоей жизни искать ошибки! Навсегда забудь. Это было мое больное, с чем всегда боролся. Не смей никогда принижать себя и называть меня словами, чего я недостоин. Я только Ваня тебе, только дружка твой, верный твой, до конца. Не бойся моей привычки поминать «Ныне отпущаеши». Это чудесная молитва. Всегда, кончая большой труд я повторял ее! Мы все, православные, слышим и повторяем ее в конце вечерни, и после литургии, в благодарственных «часах». Милая, нежная, согревающая сердце! Знай: я тебя л_ю_б_л_ю, единственную, посланную мне Богом по молитвам Оли; ты это знаешь, и никто не может заместить тебя: у меня нет ни глаз, ни сердца – ни для кого другой, ни на миг. Любить тебя – для меня значит быть тебя достойным, чистей-шим! Ты – или уже ни-кто. Возьми это в сердечко, и я буду покоен. Буду хоть этим счастлив. Я плачу, моя Олюша, от счастья, что ты живешь, что ты… лю-бишь меня, _т_а_к_ любишь! Оля, зачем ты говоришь, «если не встретимся, тогда – разрыв, но, предрешив _н_е_ видаться, – мы предрешаем неминуемо, если не прямое расхождение-разрыв, то… несхождение наверное». Почему? Да, я боялся «встречи» с тобой… боялся: увидишь меня и – отвернешься от своего Вани, от _т_а_к_о_г_о! Т_е_б_я_ потерять страшился! Ну вот, признался тебе! С болью, со стыдом, – признался! Разве я тебе – такой нужен? Не можешь ты такого, жизнью и временем побитого человека, полюбить. Ну, что же, если и есть еще во мне огонь… живость чувств… но я так некрасив, и так неярок лицом… Но, клянусь тебе, ничего бы я так не желал теперь, как хоть на миг увидеть тебя, моя прекрасная, моя единственная! Оля, не обманываю я тебя, я все пытаюсь делать, чтобы достать позволение приехать! Но ты видишь, как это трудно. На днях я говорил с видным человеком, который едет в Берлин, – это управляющий делами русской эмиграции во Франции466. Он обещал мне хлопотать о позволении поехать в лагеря. Только в Берлине я могу добиваться визы в Голландию. Все так говорят. Я буду добиваться, пусть из моей поездки выйдет гибель твоего чувства ко мне, – мое чувство сильней _в_с_е_г_о. Ты вросла в мое сердце, и только земной конец тебя закроет от меня. Пойми, поверь, я плачу, говоря все это. Ты не услышишь от меня – отныне – ни одного укора, я не ревную к прошлому. Смею ли? Ты – безупречна, ты свята, мученица… как я смел подумать даже?! мучить тебя, мою голубку, которая для меня – _в_с_е!? Но почему – разрыв? Ты можешь меня забыть, если теперь не свидимся? можешь? Ну, повтори, что можешь забыть… я _н_е_ могу! _у_ж_е_ не могу! Как ты не поймешь, что у такого, как я, не может быть _л_е_г_к_о_с_т_и_ в сердце! Или – н_и-ч_е_г_о, или – только _о_д_н_о, и – как же крепко! Силы чувства моего не слышишь? Не _з_н_а_л_а_ _е_щ_е_ _т_а_к_о_г_о_ чувства? такого не встречала? А по зеркалу совести моей не можешь судить, по моим книгам, где _в_с_е_ – правда, где – я _в_е_с_ь?! Не святой я, да… но – когда я открываю в книгах свое сердце – я – подлинный, _э_т_и_м_ не могу шутить. Тогда – зачем же я _т_а_к_ полюбил, пошел слепо на муку, чтобы после всего, что я сказал тебе, что мое сердце так чисто, так открыто тебе крикнуло… после всего услышать – «расхождение» – или – «несхождение наверное»! Тогда оставим, бросим эти «письма», эту сладкую му-ку, для меня! Ну, скорей делай, бросай, забывай меня… даже если я невиноват, если не могу преодолеть железных законов нашего времени. Если бы ты все знала..! Русский писатель – для эпохи нашей – это не голландец деловик, который может разъезжать свободно. Мы не торгуем, мы не строим материальной жизни… – мы – всем чужие, особенно такой, как я. Я тебе нужен, я своей родине, м. б., нужен, но миру… я не нужен. Я – чужой, слишком чужой со всей своей мукой, со своей любовью к родине, к – т_е_б_е! Ты для меня – знай это, Оля моя, – свет родины нашей, ты – русская девочка для меня, ты полюбила мое сердце – это моя родина так меня обласкала… тобой, _з_а_ себя! Послала мне прощальную свою улыбку. За мои слезы, за мое горе, за все томления! И ты, чуткая такая… _т_а_к_ страшно говоришь – тогда – разрыв! Я тебе верю – и скажу – ты первая не перенесешь разрыва, ты пустоту увидишь, не дай Бог. Я хоть чем-то ее наполнял для тебя, для себя. Вернуться мне к страшным дням июня 39, когда я выл от одиночества? Но знай: милостыни мне не надо. Обойдусь без милостыни, дотяну дни в пустоте. Сейчас все для меня мрачно. Потому и писать тебе не мог 12 дней. И глаз, и – тоска сердца, и – холодное письмо твое. Я даже убрал на три дня твои портреты, чтобы испытать себя… я был убит твоим письмом, холодным… уже не помню… – и не выдержал! Я плакал, я молился на тебя, «девушку с цветами». Я томился, что ты осталась холодной к ней, – ко мне, к моей тоске! Я же тосковал за нас, когда писал ее, про «дали», в которых она не виновата! Я ночи не спал, когда ты болела… я уже видел, что ты умираешь, что тебя нет… – и писал Сереже и маме! А ты про такое маленькое, про Елену… – на чей аршин меряешь меня? «Чаша» – и – Елена! Дари – и пошлость!? Ты – ты во всем – и мерзость!? Евангелие, Пушкин, Псалмы… церковь, перед Крестом… – и – «полчаса любви»? Тьфу, мне страшно, мне претит, Оля, я страшился подумать – бывало! – что я – писатель. Перечитай же странички, «Как я стал писателем»467. Я благоговел, я не смел думать, чтобы с нашего двора – я – пи-сатель! Русский писатель – не торговец, не бульварник, не «кавалер». Я могу быть маленьким, – «средь детей ничтожных мира быть может, всех ничтожней он»… – «но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел»468. Я это всосал с детства и потому благоговел. Цельным бери меня. Я не раздваиваюсь. Я страшусь. Оля, да, я все силы отдам, чтобы оставить тебе «дар» – «Пути». Это моя заповедь. И если я не увижу тебя, то не по моей воле, а вопреки моей воле. Мы в стальном кольце непреодолимости, разве не видишь? Да, я во многом теперь сомневаюсь, и мои восторги июня – вянут.

Страдаю за тебя, тобой, собой. Не увидеть тебя! Господи, смилуйся над нами! дай же чудо! О, какие нежные, какие страстные твои письма! Что они делают со мной! Я каждую минуту терзаюсь тобой, ужасы воображаю. Как ты таешь, и как я бессилен! Этот трагизм – я его не знаю в жизни, ни в литературе. Только в «Чаше» – чуть такое. Сам себе напророчил… неизбежность!

Путаюсь в твоих письмах. Не знаю, на что отвечать. Да, тему я тебе дал совсем серьезно. Пробуй писать. Не бойся, что не удается, – удастся. Хирурга – к черту. Ты – необычайная, с меркой к тебе не подойду. Ты – единственная. Ты мне – Таня. Нет, ты мне нужна не для «Путей», – для – меня, для сердца, для жизни, для – подумать не смею… – _с_ч_а_с_т_ь_я! Не смей и думать, что я не хочу встречи! К_т_о_ же я тогда?! Я твой верный, навечно. Я рассказал о тебе – другу доктору Серову. Не все. А лишь – какая ты – чудесная! Он все понял. Твой портрет – и что привез «дубина», и «глаза». Он мог только сказать – «храните это счастье, будьте нежны…» – клянусь! Он знает мои прорывы, мой характер. Раз он удержал меня – я вспомнил его слово – «будьте нежны», – от злейшего письма. Но это от моей пылкости, от страха, что я тебя потеряю, ты так была холодна… уж не помню. Знай одно: _т_а_к_о_й_ любви, какой люблю тебя, не знал еще, и ни у кого не видел, – в литературе, в жизни.

Напиши продолжение «жизни»469 – ты делала цветы на сучья, для церкви. Я не понял про Г. К. У _к_о_г_о_ же он служил? у – «бесов»? Не понимаю. Почему ты не могла уйти с ним? почему ты его не удержала? Похож на Сережу? Ты ошиблась: на С. никто не может быть похож. Он был – неповторим. Ты поняла силу искусства в «Солнце мертвых». Да, все – боль, но моей, за _м_о_е_ – нет там. А меня клеймили жиды и левые: «книга злобы и… ненависти»! Я могу тебя корить, что ты мне открыла свое чувство?! Ч_т_о_ это?! Я – целую твои ножки, Оля! Так я недостоин тебя. Весь тобой жив, только. Забудешь – вынешь душу из меня. Нет, этого не будет. Читаю сейчас твое письмо и ужасаюсь: э_т_о, я —? – писал! «Надо поберечь Дари..?» Это безумие мое! Я не узнаю себя! Клянусь, это – не я, твой, писал! Я весь тобой взят, полон, тобой – «все-женщиной!» Оля, это дьявол мог _м_н_о_ю_ написать! Как я гадок, Оля! Умоляю, забудь эти злые слова! Проклятый я, я теперь страдаю, – я же молюсь на тебя, дитя! Как я несчастен, не умею унять в себе мгновенное раздражение! Оля, помни, знай: никогда – во имя твое – ни мысли гадкой, ни похоти, ни-когда! Ты мне защита, и я клянусь Господом, моими дорогими, Оля… будешь ли ты моей, нет ли, – никакой для меня не будет, и – не надо мне, чем тебя уверить?! Я – молюсь на тебя, Оля. Целую, люблю, страдаю.

Твой Ваня, только твой, аскет.

Про «историю» напишу. Начало вернули, но я вчера послал, _б_е_з_ фото.

104

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

22. ХII.41[192] 9 ч. вечера

Оля, милая, чистая, мудрая! Я сражен твоим письмом 9.XII, полученным сегодня. Что я натворил, чего наговорил! И это – я! «Надо мне беречь мою Дари!» От тебя? Боже мой, я _т_а_к_ написал? Оля, это только безумный мог так написать. Птичка моя, радость моя, ангельчик мой, моя все-Женщина! Я потрясен твоим умом, твоей чуткостью, твоей таинственной силой постигать, как надо себя ставить в сложнейших положениях жизни. Твой рассказ о работе в клинике, о «Захлихкайт» (действительность, учет реального.) – я бы вольно перевел – «здравомыслие»! – это тончайший психологический анализ «женщины у больных», красавицы-женщины, все-женщины у больных мужчин! Чудо мое чудесное, небывалая, не бывшая никогда! И ты _т_а_к_ сумела, так нетронуто прошла все рифы, все касания! Святая, мудрая, крепкая, чудо-Дева! Как я перед тобой мал, Оля! Я тебя цеплял! я позволил себе (тебе) _т_а_к_о_й_ – _т_а_к_ писать! Мне стыдно, больно… я на коленях перед тобой, я молю тебя – прости. Оля, я в томлении это сказал… я себя не помнил от досады на что-то, что мелькнуло, от боли, что я так поздно узнал тебя. На все вопросы отвечу, только поставь их еще раз, – я запутался в письмах, я весь потерялся в чувстве к тебе, в огромном, неопределимом, безмерном. А сегодня, как нарочно, мое такое нежное письмо вернули, – из-за фото, три фото, домашних снимков приложил, со мной… – я его отослал, это от 3.ХII. Мне вернули еще 2 с фото. Дошлю без фото. Там я всю нежность свою тебе открыл, у твоей постельки, на коленках у тебя стоял, молился за тебя, на тебя, Оля. Боже мой, ты меня разишь моим же, этой «Аргентинкой» из «Это было»! Оля, забудем эти «цапки», эту злую мою манеру – делать боль! Оля, не оставляй меня… ужас будет мне, без тебя, найденной, данной так чудесно и так больно! Ведь на свете, нигде нет такой, – ты – единственная, я _з_н_а_ю. Т_ы – от папочки твоего, тоже единственного. О, какое счастье любить такую! и какая боль – не встретить! Оля, я весь открылся бы тебе, лучший, какого ты не знаешь, – в шепоте с тобой, в движениях сердца, – я нашел бы в себе новое для тебя, и ты почувствовала бы, каким я могу быть с тобой, кого боготворю, кого превыше всего знаю, кого мучительно люблю, за кого все отдам, Оля! Что во мне творится, если бы ты могла увидеть! Вся моя душа – пустыня, в сравнении с твоим богатством. Я трепещу теперь, что не в силах перелить в Дари хоть частицу от тебя, – я буду, должен написать ее! Почему я, идиот, мог увидать в тебе – генус маскулинум[193]? Чушь какая, безумие, – ничем не могу объяснить? Ужели – ревностью к… другим, ко всем? Не видя те-бя – я смею _т_а_к_ смотреть на тебя, будто ты _в_с_я_ – моя! Какое самодурство! этого не замечал в себе. Нежно тебя лелеять, оберегать от волнений, а я – _т_а_к! Накажи меня, ну… не пиши мне неделю… наложи епитимию на недостойного. Как ты огромна, Оля! как мудро-сложна! как необычайна.

Теряюсь, на что я должен тебе ответить? Да, «Куликово поле». Оно было напечатано в газете, только, в двух NoNo470. Не было издано, как многое. Но я тебе его пришлю. Я для тебя сам его перепишу, и буду посылать частями. Ты его потом прочтешь сразу. Оно – больше тысячи строк. Его я отдаю – _Т_Е_Б_Е. Вскоре после «Куликова поля» я получил письмо твое, июнь 39 г. Я плакал, когда писал. Ночью, помню, – слезы лились, от благоговения перед Святым, кого я дерзнул описывать… преп. Сергия! Это – м. б. самая _с_в_е_т_л_а_я_ из всех моих работ. Я трепетал. Я посмел _в_е_р_у_ – доказать жизнью. Укрепить и себя, и – многих. Это – боль о нашем. Это – и благовестив. Рассказ невера, или никако-вера, маловера. Листочек из календаря дал путано из моего очерка, переврали что-то. Мое видение Родины.

Да, еще… я написал, что… «всем жертвую»? Должно быть я неправильно выразился. Смысл такой, должно быть: отказаться – тебя увидеть, не приехать к тебе, – это значит – от _в_с_е_г_о_ ценнейшего отказаться, всем пожертвовать… Своей волей я этого не могу, я не могу отказаться от «встречи», – только непреоборимые препятствия могут вынудить эту «жертву». Я тебе писал, что «боюсь» твоего разочарования мною. Я преодолею _э_т_о. Но я спрашиваю себя, _ч_т_о_ же мы можем тогда решить? Ни-чего. Препоны останутся, – ибо внешнее положение не изменится долго: мы – отделены «событиями» На какие же вопросы я должен тебе ответить? Я тебя люблю – и не могу уже перестать любить. Ты это знаешь. Ко мне уехать ты не можешь, если бы даже и была свободна. – Напиши дальше о своей жизни в Берлине, о встрече с Г.

Ты пишешь, что «изображение. О. А., святой твоей, я принимаю как высокий дар твой». Разве я его тебе послал, ты получила? Я послал О. – молодую, в Крыму, но ее мне вернули вчера. Боже мой, Оля, я тоже не могу без тебя! не могу!! Дни идут пустые, от письма до, письма, твоего. Я пошлю тебе уменьшенное паспортное – фото урода! Плохо вышло. Милая, не верно твое суждение, будто я не хочу тебя видеть, чтобы не изменить созданного, воображением образа Дари! Я тебя – _т_е_п_е_р_ь_ – _в_и_ж_у, могу представить, по портретам. Но живая _т_ы_ неизмеримо краше еще! Я – _з_н_а_ю. Оля, я так тебя люблю, так святонежно, так чисто, так глубоко… – сердце тает, сладкой болью истекает стоном… Олель моя. Если бы тебя увидеть! Руки сложил бы, как на молитве тайной! Влил бы всю в глаза, всю взял бы в душу, без слов, одной силой взгляда, и не говорил бы, шептал бы только – Оль моя, Олёля, Ольгуна, Ольга! И ты поняла бы из этих тихих слов всю мою жизнь в тебе! Я никого так не любил, Олёлик. Олю мою я любил детской любовью, светлой радостью… потом – привык, любил как ту, без которой не мог бы быть. Как мать Сережечки, порой – как красивую женщину, ближе всех и лучше. Спокойная, ровная любовь, естественная какая-то. Тебя люблю – как драгоценнейшую из всех женщин, как _д_а_р, как сбывшееся несбыточное… как величайшую из земных ценностей, как _п_о_д_р_у_г_у, как все-Женщину… как – Женщину. Нельзя определить словами. До боли в сердце. В_с_е_ в тебе люблю, все твое – свято для меня. Как я целовал, вдыхал твой локон! Чуть светлей Олиного. Такого ждал, знал по фото, – исцеловал, сейчас целую, прижимаю к глазам, колечки эти! Живые, Олины колечки! Утонул бы в них, себя бы задушил, – забыл бы все – ты, только ты, душистая моя, детуля… Оля! Ночью проснусь – «есть Оля! живая, где-то… любит… – о, приди, приди во сне»… раз только видел… будто обнимал тебя, будто так близко ты была… почти моей! Как билось сердце! – Оля, я хочу встречи, и не уверен, что добьюсь. Надо не здесь хлопотать, а в Берлине. Жду ответа от Алеши Квартирова. А они все – могила. Нет, неверно, что если бы ты приехала в Париж, оставалось бы какое-то мое нежелание, – «но», «помимо визы». Если бы ты приехала в Париж, ты не вернулась бы в Голландию. Я умолил бы тебя остаться. И мы работали бы вместе, радостно. Как бы я тебя наполнил, душу твою… всем, что во мне невысказанного! И ты осталась бы, я знаю. Знаешь, Оля… как каждое воскресение, были вчера мои «молодые». Мы пели втроем русские песни, студенческие… и Лючик пела, и очень мило, с хорошим выговором… И вот, сегодня была мать Ива, Юля, племянница Оли. Сказала: они в восторге от тебя, говорят – «как, побыв у дяди Вани, уходим – и в нас свет такой… какой у него чудесный голос! как он увлекает! наполняет душу _р_о_д_н_ы_м… все новое узнаем… какой живой он, все оживляет в нас!» Мне было приятно слышать. Да, я и сам увлекаюсь, молодею. Я читал им Лафонтена471 и показал, насколько же наш Крылов чудесен, – читал им «Мэтр корбо сюр эн арбр першэ, тэнэ т'ан сон бек ан фромаж» – ну, «Ворона и лисица». И Лючик _п_о_н_я_л_а, как велик Крылов! Француженка – и поняла. Я _д_а_л_ «лисицу», какой у Лафонтена и не почувствуешь. Пели и «Казанскую»472 – «Там где тинный Булак со Казанкой-рекой…» И – «Вечерний звон»473, много. Мой баритон не посрамился. Я любовался ими, юными. Сережечкина счастья не дождался… – ну, ихнего дождался. Ушли – и как же пусто стало! И все время – думал о тебе, Олечек! Все на портреты любовался, пел тебе, далекой, – о, какой же _б_л_и_з_к_о_й! Оля, 12 дней не писал: 4 дня глаз болел. А потом твое холодное – уж не помню – письмо… ревностью задело, во мне похолодело, что ли… спрятал твои портреты… – наказал себя, безумствовал… – как тосковал, что ты меня не любишь. Такой я мнительный, как и ты, – мы так похожи, одного теста, будто ты – я, – тревоги, страхи, муки, и – томление. Оля, ты говоришь – «я же еще молода сравнительно»! Ты – не сравнительно, а воистину молода, _ю_н_а… и будешь до-лго молодой! Такие _н_е_ стареют. Т_ы_ вся – порох, огонь, порыв, краса-вица! Выше всех красавиц! Пожалей меня. О, как я одинок! У тебя мама, братик, – у меня… кровное мое – где?! Целую. Я весь в тебе. Твой Ваня – урод.

Любишь финики? Пришлю только скажи, дай счастье.

105

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

17. ХII. 41

Мой дорогой, до самозабвения любимый, родной мой!

Столько мыслей кипит, – ни одну не схватить надолго, – бегут, летят… О том, что будто «ты мне не веришь…» Не знаю точно, что я писала 23.XI, но м. б. это все об одном и том же, о главном: когда мне «кажутся» или (не кажутся) твои упреки (ну, намеки), будто от меня зависит вся жуть нашей безысходности… то мне горько…

Ты как-то писал: «от тебя не жду писем, – слишком много у тебя моих…» Я помню как меня это пронзило… Ну, согласись, что я могла тогда сделать выводы, что ты «не веришь» до _к_а_к_о_й_ степени глубоко я тебя люблю, как все это «чем меньше женщину мы любим и т. д.» – не относится [ко мне]. Ты пойми, что вся моя жизнь в тебе! Если бы этого не было _т_а_к, то… разве бы я могла так писать? Мой милый Иван Сергеевич, я иногда ужасаюсь, что я смею, рискую, святотатствую… говоря с тобой на «ты» и вот так, как говорю. Ты, понимаешь, что это возможно у меня только в силу великой любви!.. Она, эта любовь, закрыла мне ту грань, что между Гением-Тобой и… мной, маленькой[194]1…

Ты же Гений! Ты понимаешь, какие чары дала любовь, что и это мое сознание закрыла…

Я не могу сказать и выразить словом. Если бы не было войны, и я могла бы как, скажем в 38–39 всюду без визы ездить, – то я бы убежала к тебе… Я и теперь об этом думаю. Глупо? Конечно. Но я мечтаю… Я убежала бы к тебе и… не возвратилась. По-моему, это самое простое. Хотя я знаю, что это. и самое больное. Жена моего дяди (Груздева), чудесного отца троих (!) детей и (как всем казалось) прекрасного мужа (кто может судить об отношениях супругов? Но был он человек прекрасный, и как мужчина интересный) – сбежала с его же другом-сослуживцем. Потому я просила узнать через проф. Карташева – он все это знал. А мы ее и ее нового мужа (?) потеряли из вида. Двух мальчиков она оставила, а девочку украла. Разбита жизнь была. Ее все проклинали. Но кто, что знает? Конечно дети! Это серьезней! Они страдали очень и называли ее «о_н_а». Ну, да, так вот теперь и этого исхода нету! Ну, приеду, а ведь меня в Париже не оставят, не позволят… и… водворят на место! Я потеряла меру всему! Дни уходят, летят недели… Куда?! Ах, сегодня утром пришли 2 книжки: «Мери» и «Liebe in der Krim». Я жадно кинулась на них. Особенно на последнюю, – ее я не знала. И биография… твоя… так странно читать, о живом же никогда еще не писали! Хорошо, но как же бледно! Да, нет, всего никто не скажет! Они все тебя ценят с обще-понятной точки зрения (исключаю Бальмонта), – но все твое очарование, Твой Гений для _н_а_с, да и для них, – это твоя вся _р_у_с_с_к_а_я_ _с_у_щ_н_о_с_т_ь! Ты, – как ни один еще писатель, – _в_е_с_ь_ русский, все самое прекрасное Руси – в тебе! И Это, будучи абсолютно Прекрасным, в Вечном – является и мировым. И потому влечет их, а они не знают откуда это! Ты – Русь, – в ее Прекрасной Душе и форме. И эта Душа, Святая, Прекрасная абсолютной Красотой, – она _в_с_е_о_б_щ_а. Они это могут называть как хотят, но… мы-то, я-то… знаю откуда это! Я на коленях перед Тобой! Неземной мой Гений! С Достоевским тебя сравнили?! Я – не сравню! Не потому, что хочу умалить 1-го, но потому, что Ты, правда, не сравним! Твое творчество, как и ты сам, – и не сравнимы, – и не повторимы!

Скажи, там говорится о том, что ты пишешь что-то о России, но скрываешь что. Ты написал? Или пишешь? Или… неужели бросил?

Я не хочу выпытывать у тебя, но… только: пишешь? А «Пути»? Неужели не пишешь? Это мне горько, Ванечек! Как ждут все! А я? Это жизнь моя! Это же Дитя Твое! Ваньчик, ты много раз писал о том «таинственном», «чудесном» «как творились „Пути“». Но не сказал. Или ты это мне никогда не скажешь? Как же? Ваник, пиши же «Пути»! А если ты уедешь, то не сможешь писать, – или и это тебе возможно? Вернусь еще к биографии: как можно пытаться исчерпать этим: «любит цветы, музыку…» Ты же _В_с_е_ любишь! И это – твоя основа! Ты, пусть даже много слез проливший, – ты радостен! Это твое главное.

У тебя всюду это – эта любовь ко всему, пусть не действенная в некоторых случаях, но это состояние любви, ее наличие. Ты милуешь даже ад! Даже в «Солнце мертвых»! Да! Да! У тебя нигде нет злобы! Нигде! А «музыку, цветы» любить… Это же может всякий! Какое же это определение для тебя?!

Ты самую последнюю букашку любишь, – потому что она – живое, жизнь! Ты вот березового червячка на моем платье любишь. Ибо, не любя, нельзя так писать, как ты! И отца твоего коснулись, но… что же таак… бледно, тускло? Он чудо-прелесть, твой отец. Я влюблена в него! Чудный! А тут: любил купать соловьев, да «Lämpchen[195]» зажигать. А какие такие «Lämpchen»474 и почему, и… _к_а_к?! На свой «аршин» пытался дать тип «мягкого» отца что ли? «Rührend»[196] что ли? Не знаю.

Биография не плоха, но… бледно, бледно… Уж лучше не касаться, коли не все, не полно!

Да разве можно тебя дать в 2 страницах!

Многое дали чутко, любя и нежно, и за это уж спасибо! Но разве тебя всего охватили?! Твое чудесное в «Неупиваемой чаше»? Ну, «Путей» еще не знали, но ведь в тебе-то это все уже жило! И ты – в «Богомолье», ты – весь чудесный – Быт Русский. Поймет кто разве из не нас? Напишут: «Haufen gelben und blauen Rüben»[197] – разве можно быт твой «перевести» на чужой язык? Как бы талантлив переводчик не был? и будут… Rüben[198]! А у тебя – она хрустит на зубах эта чудная репка, что рассыпана горами, а не на лоточке кучкой! Ну разве можно кому понять и оценить то, чего они не знают! Я много могла бы сказать тебе и так бы этого хотела. Но тесно на бумаге!

Пишу когда вот так и вижу взором Души, какой ты… Великий… Гений… и страшно! Как же я смею… так просто?! Я на коленях перед Тобой, Великий мой!

Мне страшно и «писать»… но хочется очень. И м. б. я все-таки буду. Ванечек, я писала вчера, что «так больно», – Ты не волнуйся… болезни нет. Это я болею – духом! Тоской, все по тебе, родимый мой! Сегодня лучше. Буду стараться есть больше. Мне не к лицу худеть, тебе не понравлюсь… и потому буду, буду стараться исправиться! Я жду тебя! Ревную к «Даше» (или ты ее дал Дари?). Ревную ко всем и всему! Много осталось еще, что сказать хотела! Напишу! Целую и люблю крепко. Оля твоя.