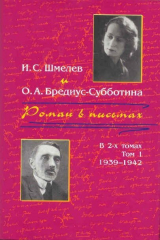

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 55 страниц)

[На полях: ] Я буду стараться стать тебя достойным в «П_у_т_я_х» – _Т_е_б_е. Вчера послал тебе 2 посылки – и приложил когда-то недосланную плитку шоколада. Прости – так все недостойно – _т_е_б_я!

Оля, лечись, не слабей, – тебе – жить – творить во имя Святой Любви. Мне – принести в дар тебе – «Пути Небесные» и хоть раз – поцеловать тебя!

О, как целую тебя, Ольга! до писка! Сегодня, 29-го – посылаю «Старый Валаам», «На морском берегу»484a и для Сережи – «Про одну старуху».

109

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

13. XII.41[204]

Посылаю тебе продолжение «жизни», написанное уже несколько дней тому назад. Сейчас я ничего не могу писать, из-за той страшной, неизбывной и непонятной тоски, что овладела мной эти дни.

Попытаюсь преодолеть ее.

Самое важное еще для меня: мысли о встрече нашей или не встрече я тебе уже изложила в предыдущих письмах.

К этому добавлю только, что чем дальше, тем мне яснее – в то время как встреча (как таковая) ничего не предрешает, – _н_е_ _в_с_т_р_е_ч_а – предрешает все! И именно, что… мы никогда не встретимся… Ясно!..

И это так важно, так должно быть свободно каждым решено, что я тебя не вынуждаю и ни к чему не склоняю, но само собой разумеется, что из решений твоих я делаю выводы. Мне всегда казалось, что ты не хочешь, избегаешь встречи. М. б. я и не права.

Если бы ты все же захотел хлопотать (ибо ты до сих пор еще не хлопотал, – я это знаю (!)), – то сообщаю, что С. уже не при фирме Shumacher, но со вчерашнего дня принял на себя всю фирму, и таким образом вместо фирмы Shumacher стала фирма [1 сл. нрзб.] S. Subbotin. Он, как директор, не может действительно отлучиться. Сережа привез мне сегодня твои лакомства и прочее. Ну, что мне с тобой делать? Побранить или поцеловать? О книгах я давно писала и благодарила. Все получила, которые ты отсылал.

В следующем письме перечислю.

Целую. Оля

[На полях: ] Получил ли мою фотографию?

«Реликвию» я и приняла как таковую. Об этом еще напишу особо. Много дум!

Прости, что мало пишу, – не могу… У меня это бывает. Пройдет. Спать больше надо тогда!

«Повесть жизни». № 2

Передо мной стоял N. с сарказмом, с какой-то горечью. Что он говорил, не помню точно, но что-то о своей ничтожности, о презрении всех к нему, и что ему это _т_а_а_к_ безразлично. Что-то и о религии (тоже с улыбочкой, но видно было, что это – маска). Я ему советовала почитать Евангелие и о презрении сказала, что идиоты только за тюрьму могут презирать. Евангелие он читал еще в тюрьме, и много.

Стали раскланиваться. Так до Пасхи. В Великий Четверг служил у нас, присланный откуда-то священник485, прокричали о нем, что и «пьяница», и «редкий развратник» и т. п. Уехали все, кто мог, на службу в город. И я тоже. Берегли, видите ли, мы все себя, «не запачкаться» бы от «пьяницы-попа»… Возвратясь, однако, узнали, что этот батюшка (лет 30–31) служил исключительно проникновенно и всех «взял». Был и N. Не удивительно, что эта служба была в устах всех «ос» сплошным жужжанием. N. тоже пришел «поделиться» впечатлением. И… уж не очень саркастически смеялся. Был он весь заторкан, без тепла, без дома. Священник оказался необычайным. Привился у нас в семье.

Я глубоко стыдилась моего тогдашнего отъезда в город. Тоже, святоша! Я покаялась ему в этом. Мы сдружились. Он мне потом много помог в жизни. Стали мы особенно беречь батюшку от наговоров. Пылкий он был, не «умел» себя вести с «жабами». Легковерный, как дитя. Его можно было разыграть и затащить куда-нибудь. Вот однажды N. пригласил его в пивную. Я, помню, возмутилась и поругалась с N. Я его стыдила. После этого столкновения N. стал как-то уважать меня. На Троицу я плела гирлянды в церковь. Подходит N.: «О. А., а себе-то Вы и не оставили цветов? Все расхватаны?» Да, я о себе забыла. Посмеясь его заботе, я сказала: «ну, сколько же кругом цветов (цвели белые акации, все одуряя), авось и мне хватит!» Вечером слышим шум в саду. И что-то хлопнулось около моей двери. Крики… Это N. рвал мне белые акации, а заведующий домом, не видя, кто это в деревьях, его оскорбил. Понятно: за плечами тюрьма, а тут… «вор?» И вот уехал в город. Ночью же, без гроша. Все ахали и охали. Букет одна дамочка подобрала себе, пока я была в комнате. Так бы и кончилось… Но я заболела малярией, от кого-то узнал. Прислал мне письмо, – просил простить за «беспокойство», прислал «вместо _т_е_х_ цветов, васильки». Еще спустя немного, явился к институту и подал мне письмо, прося потом ответить. Бледный весь, робкий. В письме стояло, что я его «человеком сделала», и Бога ему дала, охоту жить вернула и много, много. В конце просил стать его женой, иначе… «не хочет, не будет жить. Не для чего и не для кого…» Прочитав его, я вся вдруг потускнела, поблекла. Я не знала, что же это? Я не любила его, жалела только по-человечеству. Всю ночь мучилась, прося Бога помочь мне. Мне было 19–20 лет. Я боялась погубить его отказом. Перед тем я все молилась, чтобы открылся мне мой смысл жизни! Я этим очень тогда мучилась… И вот… я вдруг это и приняла за указание, за ответ мне. Встала ночью и записала:

«Это мне Крест дается, и я его принимаю». Я согласилась. Мы не могли тотчас жениться, т. к. надо было хоть кому-нибудь из нас, хоть как-нибудь устроиться. Любил он меня безумно, исступленно, чисто, оберегая от всего, от себя тоже. Но со временем, и очень скоро, началось тиранство. Ревность его доходила до пределов. К маме, к подруге, к прохожим. Я не смела хорошо, к лицу одеться. Ни на концерт, – никуда. Только – он. Весь мир должен был пропасть для него у меня. Я все терпела. Угрозы убить себя, меня… Постоянно. Мама моя была не рада этому браку, но она нашу свободу не насиловала. Его родные благословили, радостно. И вот так длилось до 26 года. Любить я его не любила, но притерпелась. А тогда казалось, что и полюбила будто. Его любовь меня как будто собой ослепила. Баловал меня, как это могут только _н_а_ш_и, русские. Но его угрозы, его попытки «кончить с собой», его бритва у пульсов… и еще много чего… измучили меня. Я разучилась смеяться. Я была в вечном страхе. Я никому не говорила ни слова, боясь, что мама, и так настроенная против, – запретит. Я верила в мою «миссию спасти человека». Гордыня? Да, гордыня. Я так и на исповеди это назвала. И потому – поражение гордыне. Терпела. Отдавала ему все силы, и, страдая и сострадая, я, правда, будто и полюбила его. Но во всяком случае – терпела. Отдавала ему все, что у меня было. Скрашивала жизнь ему, чем могла. Все свое время, всех знакомых бросила, ежедневно писала ему, если не виделись. Посылала ему цветы (любил очень). Даже дневник свой отдала, чтобы успокоить его ревность. Но дальше все было хуже. Дошло до того, что он явился на русскую «Татьяну»486, – я должна была из-за отчима там быть, а N. не хотел ни за что. Мне сквозь слезы идти пришлось, – не хотела, но надо было. А N. этого не хотел понять. И вот, явился туда пьяный и вытащил меня за руку из пар полонеза… Представляешь. И предлагает отвезти домой, в Тегель. Я возмущена была. Это была ночь 2 ч. Скандал был бы, к нашим «кумушкам» явиться с ним вдвоем ночью. Я осталась у подруги. Сережа был тоже на балу, – возмущался ужасно. А N. обещал броситься в канал этой же ночью. Его увел кто-то. Всю ночь меня била лихорадка. Измывался недели 2–3 надо мной, до примирения. Эти примирения бывали зато – верхом его блаженства. Тогда – все к ногам. Меня же это все доконало. И я уже не знала, что мне делать. И вот… в 26 г., вдруг открылось, что у него tbc., надо в больницу. Мой отчим ему и денег, тогда нам жилось хорошо, дал, и вообще мы сделали все, что могли. Я каждый день его навещать должна была, это езды 1 1/2 часа [в] один конец! И если опаздывала на 5 мин., то… молчание часами и муки в письмах. Да, а надо тебе сказать, что за время нашего знакомства, он изменился очень: бросил пить совершенно, причащаться ходил (с детства не был), все подчистил в себе. Ну, и я светилась и… гордилась радостно. Мама ужасалась моим сидениям в палате tbc., и т. к. я стала скелетом, то повела к доктору. Тот tbc. не нашел абсолютно, но посоветовал уехать из всей этой атмосферы. И я уехала в Баварию. Что это было! Какие проклятия. Я хотела с полпути возвратиться… Его желание умереть, «под забором» и т. д. А я-то… всему-то я верила… и… дрожала.

Но сказать надо, что он был человек неплохой, и взял меня тем, что с папочки пример хотел взять. Папочку чтил. Меня чистотой берег и даже немцам не называл меня просто: «Braut»[205] (т. к. под Braut кое-что другое сходило с рук), а всегда говорил «meine verlobte Braut»[206]. Он готов бы был убить каждого, [кто мог] хоть как-нибудь пошловато затронуть меня. Я это ценила и все это у себя приняла за любовь. И… терпела. Из больницы его перевозили в санаторий, – я устроила: всюду бегала и молила. И вот тут-то и разыгралось… Измучил меня он ужасно и… под конец стал «разрывы» инсценировать. Сперва я верила, плакала, за жизнь его боялась (объявлял голодные забастовки, – это с tbc.-то!), а потом просто не стало сил для страдания. Не описать всего! Ужас, что он делал! Дал еще свой дневник… много там имен было: Дези, Рези и т. п. Собачьи клички! Я, помню, вся изошла слезами, т. к. на чистоте-то все у меня я держалось! И тут его «разрывы», с «О. А.» и «Вы». Я не поехала однажды к нему. Мама и отчим поехали узнать, что такое. Уговорили его не делать глупостей с собой, беречь себя для самого себя!

Вскоре, говорит: «Оля, т. к. мне придется ехать в Париж, – мне не дают продления паспорта здесь, – поедем вместе, я тебя одну не оставлю, я с ума сойду, – мы тихонько уйдем от твоих». И тут-то я и сказала: «н_е_т». Я и сейчас не могу описывать спокойно. Коротко скажу, что он, обещавший сделать все, всякую подлость, которую мир не видел еще и содрогнется от нее, для того, чтобы меня удержать, – он и сделал эту подлость. После угроз убить маму, меня, себя, он приехал в Берлин, – меня же, полуживую, спрятали в одной клинике со строгим запретом посетителей. Нашел меня, обманул сестру и вошел. Он сказал мне снова, что «нет и не было той подлости… и т. д.» Я ему сказала, что не могу идти с ним больше. Нет ни сил, ни веры ни во что. Он выскочил и, наткнувшись на маму и отчима в коридоре, тут же эту «подлость» и сделал… О ней я узнала позже… Кратко не рассказать… Но… попытаюсь. Он, желая, чтобы меня домашние мои (мама очень строга) выгнали меня, опорочил меня и перед мамой, и перед отчимом. Для мамы предназначалось моральное – что я его, N., любовница уже давно, что, м. б. даже ребенок будет, а для отчима, что я его ненавижу, не примиряюсь, что мама вышла замуж, и зову его подлецом.

Кто тут чему верил и кто не верил, – писать невозможно. А мне-то было – все равно! Видя, что это не действует (мама сказала ему, что бесчестье девушки – прежде всего ее забота), он стал охотиться на меня, чтобы пристрелить. Полиции его мы не выдавали из-за его болезни, из-за его «прошлого». Я умолила своих не оглашать о нем. Жалела человека. Меня надо было спасать. Мама (она – канцлер!) выдумала меня отвезти в дом, который он не знал. У всех знакомых он перебывал, ища. На рассвете меня увезли. Мы все уехали и заперли квартиру. И хорошо сделали, – что он только вытворял! Из моего укрытия, я переехала через много времени в город в одну семью к ребенку. И жила там почти год. Никуда не высовывая носу. Однажды он подстерег меня на улице (нарочно приехав из санатория).

Продолжение следует.

110

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

[Декабрь 1941 г.]

Продолжение № 3

Я была у знакомых, а он поджидал на улице. И тогда пришлось мне, переодевшись мальчиком, скрыться в автомобиле. Помню, как заплакала моя питомица, увидя совсем кого-то «чужого»! Не узнала меня. «Подлость» на мне висела. Никто не говорил о ней, но я знала, что мама не знает, точно не знает верить ей или нет. Ужасные мгновения… Чужие, в этом, куда легче. Чужому можно высказаться, а свои… трудно! И висела до покаяния N. Об этом после. Я попала в хорошие условия. Была не няня, конечно, а член семьи. Тут еще «предложение делал» доктор, «прятавший» меня тогда в клинику. Отказала. Этот эпизод обхожу, а тоже о-чень характерно! Многие меня дурой звали, что отказала. Богач!!! Прожив так у моей детки – Наденьки (сколько слез моих она, только она видела!!), я решила, что все же на карьере няни-компаньонки оставаться – нельзя. Я стала думать, что с собой делать. «Предложение» доктора имело только один +, – он в разговорах со мной заинтересовал меня лабораторской работой. И мне пришло на ум этим заняться. Вскоре я познакомилась у подруги с одним студентом-медиком – русским-немцем, большой мечтатель, целомудренный, музыкант, – явление несколько необычайное. Он отнесся ко мне очень чутко и тепло, и я попросила его помочь мне все ближе разузнать об этом учении. Он узнал все, что было надо, дал адреса. И я в один прекрасный день поехала на розыски (тогда еще плохо владея немецким языком). У меня, нерешительной, часто бывает, что в нужный момент, я решаю – _с_р_а_з_у! Так и тут. Я все нашла, выбрала школу и… решила. На другой день отчим поехал узнать об условиях, и… меня приняли. Я училась 1/2 года, только на отделении для лаборатории, т. к. все равно как иностранка не имела прав на экзамен. Я потом всего добилась, и сдала-таки экзамен!!! Но и 1/2 года тянуть было трудно. Мама зарабатывала на наше учение, только сама. Она шила. И таким образом вносила за учение С. и меня. Через 1/2 года я захотела во что бы то ни стало встать на ноги. Я сказала нашей учительнице. Она посоветовала мне идти волонтеркой в Charité, a там много возможностей. Ко мне она относилась исключительно, _ц_е_н_я_ серьезность отношения. Все-то барышни шли больше мужей искать среди медицинского мира! Меня она (по секрету от остальных) послала на самое лучшее место волонтерки. Charité приняло меня с любовью. На всю жизнь сохраню благодарность всем там! Я попала в маленькую, при-палатную лабораторию. Там я была нелегально, т. к. из-за ревности сестер (эти поголовно все мужей ищут!), были скандалы. Запретил шеф брать лаборантку. Врачи должны были сами тратить время на анализы. Меня «тихонько» взяли. Я и была _т_и_х_а_я. Даже мегера Oberschwester[207] не могла ничем зацепить. Не знаю почему, но врачи относились ко мне почти что нежно. Бережно. Я, неопытная совсем в «западноевропейских делах», – я часто слыхала предостережения, что «всем им пальца в рот не клади». Говорили, что коли мужчина здешний чашку кофе тебе предложит, так знай, что за это он ждет уже «уплаты». А тут, – каждое утро на столе у меня: то груша, то пирожные, то шоколад. И все неизвестный… Так что «отплаты»-то некому спрашивать. Меня смущало это очень. Однажды, я сидела у микроскопа, мучаясь, не понимая, что вижу. Подходит сзади один и, кладя руку на плечо мне, хочет тоже нагнуться и посмотреть… Я, вспомня все предупреждения об «ужасных медиках», тотчас вскочила: «как Вы смеете так подходить ко мне, класть руку Вашу?» Теперь мне смешно, и я удивляюсь, что он тогда все же понял… Он объяснил мне, что это привычный жест, что ко мне ничего такого, чего я не хочу, ни он, ни другие, – не позволили бы себе, что он рад, что наконец может со мной об этом высказаться и успокоить меня, т. к. давно уже замечает мое смущение. И с этого дня этот доктор стал моим товарищем. Он показывал мне все, что мне могло бы пригодиться в работе, знакомил меня с видными людьми Charité, устроил меня в виде исключения в главную лабораторию. И это, только это дало мне потом все! Я могла бы много рассказать об этом друге (без малейшего привкуса), но это завело бы далеко. Скажу, что он заботился обо мне как брат. Оцени: видя мою душевную смятенность (я была всегда пришиблена), он приглашал меня на всякие русские концерты, фильмы и т. п. Я не хотела идти. И вот: «Frl. S. Ich zeige und erkläre Ihnen alles in Ihrem Beruf, warum wollen Sie mir nicht helfen Ihre schöne russische Lieder zu verstehen?»[208]. Я сказала, что мне тяжело, ничего не хочется… «Тогда, знаете что, пойдите Вы одна, а я буду только сидеть рядом, чтобы, если Вам я понадобился бы, чтобы Вы знали, что сосед Ваш – не чужой, Вам _н_а_д_о_ рассеяться». Он не был навязчив. Я дошла до полного расстройства нервной системы. Я не спала совсем. И никто этого не знал. Днем я работала еще лихорадочней, а ночи… от морфия меня только рвало. Дома не знали, что и делать. В Charité никто бы и не узнал, если бы однажды я не упала с трамвая и не разбила ноги. Я рассказала тогда. В то время лечили в Charité бессонницу гипнозом. Был тогда знаменитый гипнотизер – врач из Luxemburg'a. Они решили и мне так помочь. И, если бы ты видел, как тревожился тогда этот мой товарищ. Он известил главного врача, поставил условием присутствие minimum 3-х свидетелей, точно оговорить метод гипноза и долготу его. Меня вылечили… В большой лаборатории я пришлась по вкусу старшей лаборантке. Она полюбила меня, свою «Subbotinchen»[209]. Три месяца после моего к ней вступления, вышла замуж одна девушка, родственница директора, химичка, плохо работавшая клинически, но бывшая на жаловании из ссуд поликлиники, не штатная. Секретно от меня, Frl. Sch.487 представила меня директору как достойную кандидатку на это место, указав, что и в бытность той девушки, большинство работ той, исполняла фактически я же. И вот однажды она мне говорит: «gehen Sie morgen zum Direktor, vielleicht… kriegen Sie Taschengeld… einwenig»[210]. Я думала 20–30 RM. Но я была принята на 100 RM в месяц. Я даже не верила! Такое богатство! Я удвоила свои старания… Мне поручили уже самостоятельную работу, я вела 3 дня в неделю всю главную лабораторию, для всей II медицинской клиники одна!

Скоро, мой будущий шеф, обратился к старшей лаборантке с просьбой дать ему какую-нибудь надежную волонтерку, для совершенно самостоятельной работы в его клинике. Она дала меня. Я поступила туда в феврале 1929 г. Мне все, знавшие хорошо шефа, говорили, что мне не вынести будет у него, что все убегают. Но я осталась до… 1937 г. Я не сказала тебе, что до поступления моего в Charité, я познакомилась с одним врачом488. Через моего отчима. Русский немец, православный. Очень верующий. Я его рассматривала как «старшего дядю», спрашивала то то, то другое о медицине, о моей работе.

Его хвалили все, кто его знали. Было в нем что-то обаятельное. Пел, чудесно пел. В церкви первый, до начала. Но вдруг он перестал у нас бывать. Однажды я его должна была пригласить в гости. Отказ. И объяснение почему. Он никогда больше не придет. Понимаешь? Я ему мешаю… Я была потрясена. Он вдруг стал так мне… чужд и непонятен, и… притягателен! Ужас мой был именно в этом. Я впервые такое к себе в жизни слышала. Я его стала избегать.

Судьбе угодно было нас пару раз бросить вместе… Было ужасно… Ужасно потому, что при всем моем знании о его чувствах, совсем противоположных тому, чего искала душа моя, я поддавалась ему, его обаянию. Я была очень стойка. Он перестал бывать в церкви. Зачем стойка?! Я встретилась с ним в одном доме, – хозяева меня не понимали. Почему я его не «пожалею». Но он сам меня за это втайне уважал, сознался после, много после. Я не могу тебе описать. Но это было для меня ужасно!.. Я рассказала бы тебе все! С перерывами в 1/2 года – 1 год, мы виделись снова. И с новой силой у него – пожар, у меня – Св. Антоний489? М. б. Однажды, даже, – подумай, мы случайно (?) оказались вместе на одном курорте… Я не забуду этого… Я ушла, _н_е_ уехала с ним в ночь на горевшем в фонарях пароходе, он остался один, злой, темный… и… очень, очень большой язычник… Проходя к дому, я еще задержалась нарочно у одной дамы, я миновала его Hotel, – и вижу… на шторе светлой… тень… фигура молится… и каак, Ваня! А на другой день он на моих глазах развратничал с девчонкой. Много было! Мне не надо было этого касаться кратко. Боюсь, – ты не поймешь меня!

Продолжение следует.

111

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

[Декабрь 1941 г.]

№ 4 (?) или 5-ый? Ну, № 4

Надо или подробно, – или никак! Ты так, кратко, не составишь себе картины. Сложно все: почему не женились? Масса разных сложностей (* И еще то, что я свое, личное, тогда считала роскошью, не смела о себе думать. Нам тяжело жилось тогда.). И главное: «нашла коса на камень». Он был вполне свободен. Ну, конечно Freundin[211] были. Он был намного меня старше. В моем разочаровании, в горе от узнавания его «грехов», утешал меня тот студент, который помог поступить в школу. Этот был чист, как девочка. Мечтал свой первый поцелуй дать своей невесте. Потом, много после, когда он поцелуи растерял, но… все же, оставаясь нетронутым, – он умолял меня выйти за него замуж. Теперь женат. Его исправила жена… Сам сознался, что до женитьбы за… 1–2 года, – его развратили девчонки-сестры в больнице. Плакал, когда мне каялся. Умолял спасти его. Письма его у меня, Ваня, чудесные. Я – не любила, я ценила его. Это была чистая душа. Женился он 32 лет. Лет до 30–31 берег себя. И не «мямля», а пылкий мальчик. Увлекательный. Музыкант еще больший, чем доктор. Тип русского врача-бессребреника. Идеалист… крайний. Мать его знавали кто, говорили, что Святая была. Ну, этот, между прочим. Дима же (тот, старший) был другой… До 1930 г. я страдала. И потом вдруг решила: разом отрезать все! Я все, всякое знакомство прервала, сказав, что «люблю теперь другого» (соврала), что все, все должно забыться. Все кончилось, не без боли с каждой стороны… И все-таки было еще одно, последнее испытание, еще одна встреча. Я не описываю этой встречи, т. к. это целый роман сам по себе. Здесь уместно было бы сказать и о борьбе, и о победе. Я уезжала в отпуск. Разбита. С этим чувством к Д., пришло будто все, что раздавил и обманул N. (* «N.» – не начальная буква имени, а просто так.) И ужас был в том, что, стремясь к чистому, я сталкивалась в Д. и с… другим. Отбрасывалась душой от него и… вновь его обаяние и чары… Не считай его, однако, пустельгой, – он сложнее и чище многих.

В нем есть что-то от Нечаева490, но более зрелое и потому еще более опасное. Умен очень. Мама его любила. Я думаю, что я тогда была для всего того слишком юна. Я не понимала его. Я панически всего боялась. Странно все это было. Это был шторм, на меня налетевший, на меня, еще совсем не окрепшую. Я вновь вся разбита, вновь ошибка, – нет идеала. Я на Tegeruse'e491. «Баварочка» у тебя в лодке – это тогда. Иван, я тогда ужасно мучилась. Я уходила одна в горы, кидалась на землю, плакала, чего-то искала, я его звала, Его – всякого, порой даже очень земного, бежала от Него всем существом и вся к нему тянулась… и таак страдала. Я набирала букеты этих сиреневых Zeitlosen[212] и видела, вбирала в себя, почему-то в них всю страсть его, все безумие. Аромат их – яд. Я ставила их к себе, заболеть бы хоть. И заболела. Горной лихорадкой.

В Берлин приехала после 3-х недель отпуска. Я не описываю еще одну встречу по пути (с Димой) (на отдых). Слабая и не отдохнула. Выдержала и не увиделась. Перестала ходить в церковь. Ходила в другую. И… затихла. Работала. Нигде не бывала. Забывало ли сердце? Да. После тех мук на горах… о, что это было! Я не понимала сама: откуда во мне это? И что это? Это Дашин крестик на груди492… После этих мук я вдруг вся стихла! Работала свежо и бодро. Charité, клиника моя новая… без конца работы! И вот осенью поздней, почти зимой… столкнулась с… Георгием. Я не заметила его тогда. Вернувшись из клиники, я торопилась кончить одно рукоделие, чтобы отнести как подарок одной имениннице. А у отчима сидел кто-то, кого оставили и чай пить. Я извинилась и дошивала свое, тут же, у лампы. И ушла в гости. Кто это? Не все ли равно. Кто-то, интересующийся лекциями А[лександра] А[лександровича]. Уезжает к себе за океан и спрашивал о книгах. Зимой просил по возвращении еще зайти. Я и не думала о нем. И вот однажды: звонок. Вернулся, привез привет А[лександру] А[лександровичу] от кого-то. Я не видела его. Рождество… он в церкви, а после службы: отчим, очень гостеприимный был, спрашивает: «Вы куда, домой?» – «нет, куда-нибудь, м. б. в кино», – «заходите к нам». – «Серьезно? Благодарю, если не стеснит?» У нас гость. Дома ничего не приготовлено. Но тем не менее крайне уютный вечер. Мы видим впервые друг друга. Я помню только большие как-то особенно прямо смотрящие глаза, синие, не голубые, а синие, как море. Я таких не видала. Его благодарность за вечер. И все. Немного позже, – приходит, – мама одна дома, и: «я пришел очень просить профессора ко мне теперь в гости» – «его дома нет, я не знаю, сможет ли он!» – «ну, тогда все равно, кто сможет, я очень, очень прошу всю Вашу семью ко мне за город». И вот… была сказка… В зимнюю ночь, снег шел, морозно, поехали мы все на его чудесной машине… А там? Холостой, мальчик, без всякой хозяйки, устроил с другом… сказку! Это была Россия?.. Как будто! На стенах русские картины, чудесные, в углу образ. За столом все русские закуски и вина, самовар. Ужин из русского ресторана. А после… на чудесном граммофоне Шаляпин493, Собинов494, Нежданова495. Откуда нашли? В Риге, Пскове, всюду, где были по службе. И совсем после: было очень уютно. Отчим уже декламировал своего любимого Тютчева и Фета, – встает Георгий и… декламирует из «Евгения Онегина» наизусть «вначале жизни мною правил…» знаешь, где: «…и умереть у милых ног!»496 Это он выучил для этого вечера. Поздно ночью уезжали мы домой… На утро, провожая меня на службу, мама сказала: «всю ночь не могла заснуть, впервые за все изгнанье так отогрели души, тихонько, так чутко». Мы условились, что на масляной на блины к нам. Я заметила, конечно, неуловимо, чуть-чуть, кому было все это. Я видела его чуть-чуть скошенный глаз при«…и умереть у милых ног». И вот блины. И он, и друг. На утро он должен ехать на 3 недели на Wintersport… Однажды в клинику мне телефон. Кто? Он… через 1 неделю вернулся, скучно. Не может ли пригласить меня на очень хороший концерт сегодня? Столько мольбы… «Да, спасибо!» Еще визит у наших. Хотел бы чаще бывать, много говорить и читать по-русски. Не могли ли бы мы что-нибудь читать, хоть Толстого? Тогда хоть по средам 1 час. Хорошо. Среды… И я жила от среды до среды.

Сережа, он и я. Потом отпал Сережа. Мы – читали. Чехова много497. Любил он его. Толстого. Однажды не мог прийти он, прислал цветы мне, – гортензий корзины, голубых, цвета вечерних сумерек в марте. Знаешь? И был уж март… Тоска, такая… Он заметил. «О. А., почему всегда Вы грустны? О Родине?» «Да, о ней, о многом, о чем-то, чего не скажешь». – «Весна, – а Вы не видите ее, хотите, не будем читать сегодня, пойдемте… в весну заглянете, развеселитесь м. б.?» И мы катались. Он говорил о том, как с первого же раза всю меня заметил. Что я не жеманюсь, как все девицы, что ему легко со мной. И это рукоделие, и грусть, и все, все. Что грустить не надо, что жизнь и ему тяжела, что я его счастливей, – я – свободна, а он: – он вечно в форме, никогда не сам собою. Что его «личная» жизнь – только вот в этих русских книгах, в этих «средах», а остальное – ложь, натянутость. Что лишь на русском языке он не лукавит, что это его родной, душевный, его язык. О матери-покойнице говорил… И мы возвратились к чаю… домой. В другие среды мы читали. Еще одна среда… грустно… обоим… отчего же? И потом 30 мая! «О. А., поедемте на воздух, там читать!» «Хорошо». Гудит мотор, несется, куда? Помню как радостью ныло сердце. Я знала, что что-то будет! И… вдруг… круто повернув, Г. поворачивает автомобиль… обратно? «О, нет, но здесь так хорошо!» И правда. Пред рощей… Поле… широкое поле. И… уже первая звездочка! Я помню, я на нее смотрела… Слова любви? Они всегда, всегда одни и те же… Да! Чудные слова любви. Ему было 28 л. – Самостоятельный, видный на своем посту и… такой робкий. Робкий, чистый мальчик. Один поцелуй… почти что братский. И звездочка мигала, смеялась, или плакала? И я?!

Продолжение следует.

112

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

22. XII. 41

№ 5

Он говорил, что полюбил, как только я вошла тогда впервые, в зеленой шубке с лисой, и на воротнике, и на рукавах, и на подоле. Как потом тихонько шила что-то. Что он сказал тогда в сердце: «вот она, которую искал я всюду». Что девушки его страны чужды ему, крикливы, шумны, модны, пусты, – куклы. Что я ему и мать, и сестра, и… любимая. Что русский язык – его души язык, что он на нем только молиться может, на нем он не лукавит, не «пачкает его буднем» (так и сказал!). Просил беречь меня его (язык) от всех чужих влияний. Себя беречь, не потерять ни черточки на западноевропейском базаре! Читали ли мы дальше? Редко… Не было в книгах для нас ничего чудесного… Дивной сказкой развертывался чудесный роман моей юности. Волшебный – как сказка, короткий – как сказка… Каждый из нас знал с первого того вечера, под звездочкой, что плакала и смеялась… что этот сон – будет короткий, что перервется он, что боли будет вволю. И потому мы были грустны… тогда… в марте… над голубыми гортензиями… в голубом часе!.. Я… знала смутно. Георгий… знал все очень точно.

Он себя винил потом, что «дал себе волю», что «не скрыл», что «не ушел раньше, не открывшись». Но тогда казалось все иначе, – хотелось верить в чудо. Мы его втайне ждали оба. Впрочем Георгий принимал шаги. Пытался сделать кое-что. Ну… довольно… этого не _н_а_д_о_ было. И я это увидела много спустя! Коротко скажу, в общих чертах о причине невозможности любви нашей. Отношения его сородичей с бабушкиным домом498, ее управляющим и т. п. были таковы, что… я – отпадала. Любовь Г. ко мне, верной бабушкиной внучке, не нравилась его родным. Они постановили на «семейном совете» Г. женить на девушке из совсем другой семьи. Этого «постановления» Г. изменить не мог. Сложно описать все. Но даже уход Г. из-под опеки своего рода (он хотел это сделать) не решал бы вопроса, при всей натуре Георгия и при моем отношении к таким вопросам.

Я не хотела его жертвы. Такой жертвы.

Мы знали, что разойдемся. Но не говорили. Если бы ты знал, что это было за время. Мы встречались, молчаливым уговором, как брат с сестрой, стараясь никогда не создавать любовной атмосферы. Ездили на людные концерты, в кино, в театры. Никогда не читали больше. Не гуляли. Однажды только… были в кино, на премьере… не было других мест, – только ложи. Мы оказались вдвоем в ней. Совсем темно. Играли что-то очень ритмичное, – я обернулась чуть к нему и сказала: «через 1–2 недели Европа затанцует под новый Schlager». Г. не расслышал, подвинулся чуть ближе. Я повторила. И увидела, что Г. не слышит, не слушает даже, не может слушать. С трудом мы понимали фильм и… вышли. Когда отъехали от горевшего огнями центра, Г. сказал мне: «какой кошмар, Оля, не иметь силы жить, тебя не видя, и… видя… так страдать! Я хотел бы всю молодость свою бросить в пространство, стать стариком и… хоть таким, спокойно быть у тебя… я не знаю, не знаю, что мне делать!!? Помоги мне и ты, иначе – я пулю в лоб пущу себе!» И я помогала. Больше я не обращалась к нему… _н_и_к_а_к. Я холодна стала. Но однажды… звонок в клинику. «Оля?» – «Я». «Ты знаешь, я звоню, чтобы сказать, что мне без тебя грустно, пусто…» И при встрече… ни словом, ни взглядом. Я все сердцем знала… Потом словами мне Г. все сказал. Почему все безнадежно… Ваня, ты «давал» часто бег мотора, но… еще один… никем не дан… Это была пытка. Мы мчались по берлинской автостраде, без возможности остановиться. Г. говорил мне весь ужас. Вколачивал гвозди в гроб и свой и мой, забивал сердце. И я сказала: «останови, я не могу, я хочу одна остаться!» И мы не смели остановиться. Г. гнал только скорее, чтобы выехать на поле и там остановиться. Стена камней, серая справа, серая дорога… асфальт и… гонка, гонка… Я крикнула: «Жорж, я выскочу, я не могу, я с ума схожу, к чему же жить?!» – «Не к чему, Оля, но все же нельзя, останься». И он, держа меня правой рукой до боли, левой правил. Ужас. Ужас! И вот… несколько дней Ж. не было у нас… Я знала, что его теряю… На 3-й день письмо отчаяния его через Rohrpost[213]. И телефон: «Оля, ты скучала без меня? Да? Хочешь, и я все брошу, пусть скандал, но тогда… я с тобой буду… Ты понимаешь, скандал громкий будет, я… нам трудно будет жить вначале, но реши ты!»