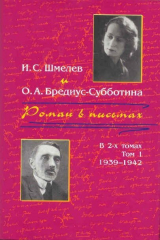

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 55 страниц)

Впервые – ее любование собой, ее торс (в светелке жарко), ее грудь (черные соски), – в звездах… – в ней пробуждается нечто вакхическое… – первое «видение»… Димы (1-ая галлюцинация)… и впервые, здесь, ее «успокоенность» – после январской бури – подвергается испытанию. Она – в кресле вольтеровском, у окна. Засыпает (полу-сон) в пении соловьев (последних!). Ее сон – спутанный, (и Дима!) из обрывков дня. И – танцы у воды обнаженных женщин… – тело владеет духом, покрывает… сладкая истома, возникновение «греховного». Пробуждение. Ночь. Звезды… И – твое, Олёк! – открытие, очень глубокое – «звезды глубоко тонут и в прудочке!». В этом – для Дари – святая связанность Неба с земным. Звон колокольцев. Компания провожает В. А. до «Уютова», пение. Фейерверк на пруду – в честь новоприбывших владельцев (полупьяные). Вроде серенады. Баритон – инженер, кн. [фамилия нрзб.], – видевший Дари в московском маскараде – поет. Дари показывается в окне… – видением. Общий восторг. О «кончине» Димы Дари не знает. (Ей это скажет В. А. несколько дней после). Утро. Дари впервые идет (она уже не засыпала) к ранней [обедне] – в Мценск. Дорога росистыми полями, березовой рощей, – мягкий пейзаж русского июня – травы, лошадь, коляска, дымящаяся река, – встреча с «дурочкой» при въезде в город. Радостный свет в душе Дари. Она – нашла успокоение – «уют»… Слова дурочки о «грозе» (ясное небо!), которая вот накатит, – не смущают. Мечта о ребенке проснулась ярко – (причащение детей-младенцев!) – с этой мечтой она возвращается в усадьбу… (Это – 1-ая глава).

Оля, это все очень скупо, без красок… и я вижу, что так передавать тебе нельзя. Я дальше дам лишь самое краткое течение «событий». Здесь я не мог и намека дать на «внутреннее»… на «душу» – а это самое важное в «Путях».

9 ч. 15 мин. вечера

Завтра «Казанская»285, был у всенощной, – пересилил себя, помня твою нерадостность, что не был на Иоанна Богослова, про «ножки устали»286 вспомнил… – и получил от церкви благое. Я молился, – давно так не молился, – о моей светлой девочке287, – ты ее знаешь, – я просил ей здоровья, _с_в_е_т_а, _с_и_л_ы, – _с_ч_а_с_т_ь_я. Я услыхал любимое место – от Луки, I, 26–38 и возглас – «Богородицу и Матерь Света…»288 – унес меня к далекому – «Свете тихий», к тебе, Ольгуля, в лето, в тихий свет… «Казанская» – мой приходской праздник289, – многое вспомнилось… – Темная икона, родовая «Казанская», в матушкиной спальной… – Почему? Горестно вспомнилась. _Э_т_о_ как раз на твое: «почему ты мало говоришь мне о своем… о матери290..?» Что же смущать мою светлую, видевшую так мало света! Ну, слушай. Это всегда мне больно вспоминать. Ну, шепну тебе, ты меня больше пожалеешь (как народ понимает), хоть в сердце приласкаешь. Нет, нет, только_н_е_ жалости! Я не выпрашиваю, не жалости, а – ласки, любви. Народное слово «жалеет» неопределимо: это выше, глубже «ласки» – это – сердцем к сердцу.

После кончины отца – я писал тебе – матушка была в очень трудном [положении]. Я поступил в гимназию291. Задерганный дома, я _н_и_ч_е_г_о_ не понимал по русской грамматике! Учитель был больной292 (рак печени, кажется) – чуть ошибся – 2, или 1. Мать, часто за пустяки меня наказывала розгами (призывалась новая кухарка, здоровущая баба, – и [даже] очень добрая!) Она держала жертву, а мать секла… до – часто – моего бесчувствия. Гимназия, постоянные двойки по русскому «разбору» (это продолжалось 2–3 мес., перевод в другую гимназию – и – пятерки!). После наказания пол был усеян мелкими кусками сухих березовых веток. А я молился криком черному образу «Казанской» – спаси! помоги!! Мое _в_с_е_ тело было покрыто рубцами, и меня… силой заставляли ходить в баню! Понимаешь? Когда меня втаскивали в комнату матери – и шли где-то приготовления к «пытке» (искали розог) я дрожа, маленький, – (я был очень худой, и нервный) я, с кулачками у груди, молил черную икону… Она была недвижна, за негасимой лампадой. И – начиналось. Иногда 3 раза в неделю. В другой гимназии293 мне не давался латинский (в 6-м кл. я был влюблен в «Метаморфозы» Овидия, был – лучший). Меня теперь секли за латинские двойки. Потом – за всякие. Потом… – дошло до призыва дворника: я уже мог бороться (это продолжалось до… 4 кл., когда мне было 12 л.). Помню, я схватил хлебный нож. Тогда – кончилось. Все это было толчком к будущему «неверию» (глупо-студенческое). Я отстаивал себя с ранних лет. Помню, в 5-м кл. я занимался физическими опытами в своей комнате, гальванопластикой, выводил цыплят аппаратом своей конструкции, выращивал в комнате «огурцы Рытова», «японскую рожь», – у меня был всегда хаос. И в то же время ночами глотал все, что было из книг, все, романы, (Загоскин294 особенно). Я прочитывал до десятка книг в неделю! да еще бегал в Румянцевскую публичную библиотеку295. Учился у сестры Мани296 на рояле, пел (!). У меня, – все говорили – исключительный был голос, огромный объем легких (доктора и теперь удивляются, легкие закрывали почки далеко внизу), и диафрагма поставлена – «на [1 сл. нрзб.] исключительного диапазона» (я и теперь читаю публично сочно, сильно – хоть 3 часа!). Словом, до встречи с Олей, – у меня все минутки дня и часы ночи пожалуй были заняты. Я весь – и всем – кипел. Как я себя перед тобой расхваливаю! а?! – Я пишу только правду. – Нет, я зла не помнил. Мать я… сожалел. А после – и любил. Она никого не ласкала, такой нрав. Отец… – он был другой, он никогда меня не тронул. Уезжая в Европу, я нежно простился. Она писала мне с большой любовью. Да, она уже гордилась мной. Она уже меня смущалась. Молилась. Кажется, я стал для нее «самым любимым». Бедная старушка. Сухонькая стала. Умерла на 89-м или 88-м [году] – а м. б. и на 91-м, кажется в 36 г. – или 35-м году – все спуталось у меня. – Вот почему я мало – о ней. И еще помню – Пасху. Мне было лет 12. Я был очень нервный, тик лица. Чем больше волнения – больше передергиваний. После говенья матушка всегда – раздражена, – усталость. Разговлялись ночью, после ранней обедни. Я дернул щекой – и мать дала пощечину. Я – другой – опять. Так продолжалось все разговение (падали слезы, на пасху, соленые) – наконец, я выбежал и забился в чулан, под лестницу, – и плакал. (Горкина уже не было.) Вот так-вот я выучивался переживать страдания… маленькие… но я переносил их так, будто так все страдают. Я развивал в себе «воображение страдания». – Так зачинался будущий страдающий русский писатель. Значит, у меня была уже готова _м_я_г_к_а_я_ душевная ткань. Ее создали – отец, Горкин, другие… девочки в пансионе297… очень меня любившие, – я им так много выдумывал чуднОго. Я влюбился впервые 8 лет – в Шурочку Бочарову – молил ее брата дать мне ее портретик. Я очень хотел ласки. Босой, в ночной рубашке я выбегал в сени, на мороз – чтобы умереть. О «поле» я познал очень рано (ну, понятно: большой двор, – _в_с_е!). Но я остался сравнительно чистым. (Я был девственно-чист для Оли.) Гимназистки меня дразнили – «глазастый»! 12 лет я был влюблен – «до безумия». Плакал от любви – все в ту же Сашу. Потом – в деревне – в Таню. Отзвуком этого – совсем нежданно – явились «Росстани», ее деревня, под Звенигородом298 (местность, дана любовно). О ней – чуть в «Истории любовной», как собирали землянику на «вырубке» (вишни – в кувшин!). Ну, вот, голубка, мои боли и радости. В молодости я был на волоске от смерти раз 4–5. Раз тонул – откачали (в деревне, где Таня). 2-ой раз тонули вместе с Сережечкой в Сочи299, – уже почти без чувств нас выкинуло 9-м валом (мы схватили друг-друга – и потому тонули). Ну, что об этом?… Да, смерть отца была так мне остро-страшно-болезненна, – мне тяжело писать, вот почему я никак не могу приступить, чтобы дать последние 3–4 очерка «Лета Господня» II ч. У меня для нее уже очерков 15 ждут (были напечатаны в газетах). Ну, будут печататься в России, как новое. Такого материала, в книги не включенного, у меня – до 60 печатных листов – целый капитал. Кто его использует? Книги, «как приложения» – например к будущей «Ниве» или другому – дадут тоже очень большой капитал, причем авторские права останутся за автором, и «приложения» еще более способствует ходу отдельных изданий. Я хотел бы, чтобы это было _в_с_е_ – твое, Оля. Ты исполнила бы мою волю. Оля, – вот икона Богоматери… я смотрю на нее – и говорю Ей: «да, Оля, моя любовь, мой свет, – _и_с_т_и_н_н_а_я, огромнейшее сердце, необычайное дарование, она _в_с_е_ может, она – готовая для художественного творчества, – в _с_л_о_в_е. Благослови ее, Пречистая! Она – _д_о_с_т_о_й_н_а_я».

Девочка моя, хочу тебя… любить, ласкать, чувствовать – вот тут, близко, всегда… Олюля моя, ну – будто мы всегда знали друг друга, вместе выросли, годы – годы… – ну, будто ты _д_о_л_ж_н_а_ была мне явиться, – иначе и быть не могло! Знаешь, мне тебя совсем не стыдно, о чем бы я ни говорил тебе – все слова с тобой возможны… чистые слова, любви и ласки. И все – движения, все, все… – они – ласка, – и всегда, _в_о_ _в_с_е_м_ – чистая, так я смотрю на тебя, будто ты – я. Во многом я устыдился бы перед сестрой Катей (самой близкой из 3-х)300, а перед тобой – ну, будто давно-давно ты стала _м_о_е_й, так внутренно моей, до самой-самой телесной близости – ну, ты – во мне, и я – в тебе. И – нераздельно. Вот, мысленно, – обнял тебя – и держу… и всю целую – и – весь забылся. Оля, как все будет – не знаю. Я _м_о_л_и_л_с_я. Иногда, мгновенье… мысль… – ты будешь здесь, такая уверенная, вдруг, ты будешь… ты уже едешь… – даже задохнешься!

Ответь же, можно на Сережу писать? Послать? Какие твои любимые духи? Не ландыш? Нет… не грэпэпль? – Блоссона (его Оля всегда покупала), одни из самых тонких и дорогих. Любила Ландыш, но он томит. Я любил, когда она тихо подойдет, а я пишу, ни-чего не слышу, хоть пожар, – не вижу, – и… на голову мне – накапает грэпэплем… я не слышу, потом – запах бросает меня куда-то… и я прихожу в себя. Чтобы заставить меня идти спать (я уже измучен) – говорит: «ну и я не буду спать, буду сидеть тихо». Мне жаль ее – и я иду. Оля, девочка… неужели _н_и_ когда не повторится – с тобой, необычайной? И _с_л_е_д_а_ не будет? – обе м. б. ярчайшие _л_и_н_и_и_ – исчезнут..? Целую, всю. Твой Ив. Шмелев. Жду и жду.

[На полях: ] Оля, это у тебя, у шейки, цветы – бегония или орхидеи?

Когда ты прислала стило – моя машинка вдруг сломалась! (Обиделась?) Надо починить.

Я не смею тебе _в_с_е_г_о_ о себе – текущее – писать: тебя это задевает, расстраивает.

Повторю твое: «неужели ты, Оля, не чувствуешь, _к_т_о_ ты для меня?!» Я – твой, весь, – и только.

Ты на большом портрете так ясна – чудесна… вот именно – _т_а_к_а_я_ (давняя моя).

Ты хоть немного признаешь за мной чутья к прекрасному? Ты – можно ли быть прекрасней?!!! Не в красоте.

Пишу о справках – в Гаагу, в Берлин. Но мы можем не встретится и при разрешении на поездку в Голландию.

71

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

4. XI.41

10 ч. утра

Оля, во-имя твое, пробую писать II ч. «Путей Небесных». Послал тебе план 1-ой главы. Но как же трудно, без тебя!

Умоляю, – напиши, – хотя бы, – здорова ли?

Я в мучительной неизвестности, 13 дней.

Все валится из рук. Несмотря на горечь письма последнего, я в восторге, как ты умна, как сильна в мысли, и слове! Это уж говорю я, другой, – твой «читатель». Спасибо, умница, гордость моя, радость моя! – моя преемница!!

Твой Ив. Шмелев

[На полях: ] Поставлена ли печка в комнате? Лечишься ли?

22. Х – «Казанская», Божья Матерь – был у всенощной. Молился.

Читаю о «галлюцинациях» для романа. Читаю А. С. Хомякова301 о православии, для «Путей», – чудесно!

72

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

8. XI.41 г.

Милый мой, дорогой мой, Гений мой!

Вчера вечером получила твое от 28-го… С «объяснениями». Спасибо тебе за все! Как я тебя вдруг увидела! Сердце твое чудесное!

Ивочка, родной мой, как мне больно, как я сегодня всю ночь за тебя страдала! И вот хочу тебе сказать, сказать из сердца, твоему сердцу! Поверь мне и руководись этим!

Не станем мучить один другого! С тех пор, как ты мне «открылся», – и до сих пор – сплошная мука… Какие-то нагромождения, объяснения, пикирования, упадки и взлеты… У обоих. Я много было начала тебе писать в ответ на твои письма от 29, 31 (я их обозначила ошибочно «28 и 30») и 28-го, но… не надо этого! Письма идут медленно, – благодаря этому не угадывают момента и не помогают, а нагромождают. Хоть на время, – уйдем от муки! Дадим тепло и ласку. Отойдем хоть к периоду июльскому (* только как пример, а не отхождение «назад».), к радости!

Ты понимаешь, мы, сейчас все равно ничего изменить не можем. Приходится считаться с условиями жизни. И это время, – не будем убивать себя…

Когда ты страдаешь, что «время уходит» и мы не вместе… то… как ты мне-то больно делаешь! Возьми себе в сердце, что я скажу сейчас:

Когда ты говоришь так, – я виню себя! Виню в том, что, не имея силы сразу сказать «б» – сказала тебе чистым сердцем – «а». Когда я просто, без всякой тени на «игру», тебе ответила тем же, твоим же, – я не думала ни о чем. Я слушала только свое сердце! Мне следовало (?) бы рассудком проверить, что из этого выйдет? Я в этом виновата? Я казнюсь этим. И только потому, что ты, мой неоцененный, от этого страдаешь! Я, кажется, тебе и тогда писала, что свой обычный рассудок потеряла. Так это и было!

Я не «учла» тогда, что не смогу так легко и сразу покончить со сложной жизнью, что ты так отнесешься. Я просто, совсем не учла. М. б. потому, что я слишком мало душой в этой жизни. Я о ней забыла, просто. Но она есть. И очень сложно есть.

Иван, поверь мне, что ни игры, ни «для пряности», ни для «развлечения»! Пойми это навсегда!

И я «не ухожу», не «отмахиваюсь», – абсурд все это. Вся моя вина в том, что я открылась тебе, открылась, не зная что же дальше? Простишь ли это? Обвинишь ли? Но я, я и за муки благодарю Создателя. И все, что я тебе говорила и раньше – так и есть! Да, все – необычайно! Я много тебе хотела писать о моих думах, планах. Но пока… самое akute[127], физическое, так сказать: мне нужен покой. Я издергалась. Любя меня, ты это поймешь – верю. Хоть на какое-то время, я отодвину «разбор» этих проблем. Надо спокойно крепко молиться. Я свято берегу тебя в сердце. Береги и ты меня! Какое-то испытание это. Но я уверена, что «откроется». И вот, после этого письма, я буду тебе писать – покойно, без «проблем», а просто от сердца, как друг. Бережливо. Мне нужен ясный взор, ясность мысли. А так, как сейчас… толкусь я на одном месте.

Теперь, еще: – санаторий – только вред. Я не «ломаюсь»! Положись на меня, на знание мое самой себя! От мужа мне опасности – никакой. Поверь!!

«Драмы» особой не было. Не стану ничего описывать, не потому, что не хочу, а просто потому, что существенного ничего не было, а в письмах все выглядит иначе и придает «вес». О жизни моей м. б. как-нибудь напишу. Сейчас у меня каждый нерв болит. Не хочется ничего касаться. Я все тебе доверю! И за твою доверчивость тебе спасибо!

Письмо твое от 10-го – мне ни «не прощать», ни «прощать»: – это вне таких понятий. И я все, и… наперед тебе прощаю! Все гораздо серьезней я беру. Меня пугают твои «помрачения». Но об этом тоже не хочу! Одно тебе скажу: в таких «помрачениях» – ты тоже себя теряешь. Не отвечаешь за себя как бы!? Мне это страшно. Я девочкой 19–22 лет много пережила. И еще: никогда не поддавайся чувству, состоянию… с бритвой! Что ты мне сказал?

Я этого не переношу. Физически не могу. Не то, что сказал, а таких состояний. «Не переношу» – не в смысле «не нравится», а именно буквально! После той истории в 1924–26 годах. Помни – такие «провалы» сознания, «утрата на миг воли» – меня могут уничтожить! Я это говорю совсем серьезно. Вполне отвечаю за то, что говорю. Это – самое для меня ужасное. Я убегу от этого. Я не утверждаю, что у тебя такие «провалы»… Но меня толкнула на это «бритва». Ну, и довольно. Я ничего, ничего больше такого не могу. Я принимаю селюкрин, мне стало будто лучше. Но позавчера твои «страхи» за меня, твои письма… отбросили все назад. Я тебя не упрекаю. Ты и не мог м. б. иначе. Но давай договоримся! Ведь нет же оснований для мук! Ну, все равно, хоть на короткий срок – давай возьмем себе покой… Я не могу больше! И ты – еще больше! Я освоюсь за это время, м. б. окрепну. Продумаю… и тогда можно что-то _у_в_и_д_е_т_ь.

С такими нервами – я ни на что не гожусь. Ты понимаешь? Я верю, что, любя, ты понял?! Ты понимаешь, при всем желании сейчас ничего нельзя форсировать. Я была в Гааге, узнала, что визы женщинам не дают. Одна невеста просит пустить ее во Францию к жениху – есть документы о предстоящем браке. Не дают. Другая собирается давно к родителям в Париж – то же самое.

И потому, – технически – невозможно, так чего же мы себя подогреваем?.. А жизнь так коротка – и так скупа, – зачем же портить то, что еще дается?!

Я не могу так. Не хочу никаких «разборов», мук, упреков! Я знаю: все как-то само (это не пассивность, хоть и звучит так) устроится.

Не за что Богу тебя «карать». Ты – чистый сердцем! Как я люблю все, все Твое!

Чудесный ты в искании своем. Чудесная была и твоя «Оля» (прости, что так ее я называю). _M_и_л_ы_й! И верь, что ничего дурного не будет! Не знаю, не вижу, не касаюсь пока, что и как будет! Но знаю, что сердце мое дает тебе все то, чего ты жаждешь. М. б. я гадкая тем, что не взвесила сил своих в борьбе с жизнью, не смела говорить тебе о своем сердце?! Карай меня за это. Я не смела давать тебе муку. Но, поверь, что это невольно, без игры, от сердца! Не мучай себя воображениями. Моими «муками» и т. п. Я, в своей теперешней жизни – живу сама по себе. Не мучь себя. О жизни моей прежней ничего не думай. Для тебя там мук не было!

Напишу тебе «Полукровку», только, чтобы не томил себя. И не письмо само по себе, но эти «помрачения» – меня тревожат. Берегись их, друг мой!

Мне не нужно женщины, мне нужна лишь тема,

Чтобы в сердце вспыхнувшем, прозвучал _н_а_п_е_в…

Я могу из падали создавать поэмы,

Я люблю из горничных делать королев…

Так, в вечернем дансинге, как-то ночью мая,

Где тела сплетенные колыхал джаз-банд,

Я, так нежно выдумал Вас, моя Красавица,

Вас, моя Волшебница Недалеких стран…

Как поет в хрусталях электричество,

Я влюблен в Вашу тонкую бровь; —

Вы танцуете, Ваше Величество,

Королева-Любовь!..

Так, в вечернем дансинге, как-то ночью мая,

Где тела сплетенные, колыхал джаз-банд,

Я так _г_л_у_у_п_о_ выдумал Вас, моя _п_р_о_о_с_т_а_а_я,

Вас, моя волшебница, _н_е_д_а_л_е_к_и_х_ стран!..

И души Вашей нищей убожество

Было так тяжело разгадать,

Вы уходите, Ваше… ничтожество…

Полукровка… _О_ш_и_б_к_а… опять![128]

Но не надо, прошу, – ничего больше… я так устала! Не беспокойся о здоровье – все только переутомление нервов. Я – вся здорова иначе!

Благословляю тебя, мой родной, лучик мой, солнышко!

Молюсь за тебя и за себя! Твоя Оля

[На полях: ] За всеми «страданиями» нашими я ровно ничего не писала о всем твоем чудесном. Не думай, что я оглохла к этому. Нет, я в восхищении от всего, что ты мне о своем пишешь! Пиши же «Пути»! Ну, любя меня! Пиши, я духом всегда с тобой! Попробуй – начни!

Еще одна просьба для моего покоя: не касайся тем о бабушкиной драме. Это мне – деревянная пила!

Никогда бы я к ним за защитой не обратилась302. Пойми!

Жду твоих спокойных, мирных писем! Не страдай больше! Не мучь себя мной. Я здорова, когда спокоен ты!

Пришли мне автограф для «Истории любовной» и «Света Разума». Пиши же «Пути»! Сон мой с голубками, конечно – твой!

Ты пишешь: «приехать… на пытку?»… Я ничего не требую. Все, все, как хочешь ты! Пойми меня! Одно мое желание: как можно меньше боли тебе, – как можно больше счастья!

М. б. я тебе еще смогу послать снимок, дам уменьшить – «глаза» – хороши! Художественно. Марина не шлет! Пробери ее!

73

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

10. XI.41

Господи, до чего же я страдаю… за тебя, конечно!

Ты все еще не получил моих писем?! Я же уже и до твоих «объяснений» писала, я сама измучилась! Послала 3 expres'a, кажется 30-го? И еще письмо и открытку, и еще письмо.

8-го я тебе писала, что «не надо друг друга мучить». Просила отодвинуть «проблемы», – теперь я уже себя кляну за эту «диктовку писем». Но ты поймешь? Поймешь, что это я от страданий за тебя, родной мой? Иван-Царевич мой, поверь мне, сердцем поверь, раз и навсегда, что я не хочу «утратиться» для тебя, не могу, не могу я «отмахиваться» и все т. п. Вся боль моя как раз вот в том, что знаю, как ты воспринимаешь мое «по-неволе», «под спудом», как ты страдаешь… знаю это, болею этим, а… что я могу сделать? Я бьюсь головой об стенку, в тупике моем… Пойми же! Что же ты думаешь, что мне-то не больно? Что мне радость что ли оставаться вдали тебя? И трудно объяснить все!

Я не «сует неврозных, не драм» боюсь, от А. не грозит мне ничего, но… я уже писала… с ним трудно это! И, все же, я тебе писала, что «может все решиться очень просто». Конечно, может. Это не объяснить в писаньи. И я устала, не могу об этом больше. Я все тебе скажу. Нет, я греха не вижу. Не так ты понял. Не надо об этом больше! Я ведь тебе писала о разных моих «страхах», о твоей «всепринадлежности» и т. д. – о, не прими и это как «отмахиванье». Я всего боюсь. Я, до безумия, боюсь твоей боли! Пойми же! И только о Твоей боли думая, я опять «пожалела» и о письме, и об «открывании» себя тебе. О, нет, не пожалела, конечно нет! Для себя не пожалела… Но для тебя! Я для тебя должна была молчать?? Скажи же, светлый мой?! Как я страшусь твоих «молитв» мне! Иван, какая ответственность на мне! Я – не святая! Друг мой, ангел светлый, – я – не Святая! И вдруг все рухнет, когда меня увидишь!? Иван, ты пишешь, – м. б. ты визу не получишь? Неужели? Это правда? Я еще чуточку надеюсь…

В детстве… я в Рыбинске гулять ходила с няней, глазели по окошкам. Куклу я увидела… чудную. Мечту мою… это был bébé[129] в натуральную величину, и все, все натурально, до бутылочки-сосочка. И личико глупенькое, некрасивое – ребячье. Ну все, все. Я каждый день простаивала перед магазином. И к Рождеству, робко попросила маму… подарить мне бэбэшку. Только эту! Заграничная была эта кукла. Не было такой второй. Подходили Святки303… И однажды я вдруг взгрустнула, что… не будет уж «сюрприза» (у нас всегда сюрпризом дарили), что уже… знаю. Немножко жалко стало… В сочельник, уже в кроватке заснуть хотела… входит мама. «Олюнчик, а куклы-то ведь нет, продали ее уж, – я тебе другую купила и вот говорю, чтобы завтра не плакала ты, моя дочурка». Я плакала тИхонько в уголок подушки. И… засыпала… И вдруг… (я не забуду), уже из погруженья в сон, вдруг ясно, откуда-то из сердца: «кукла будет! Мама нарочно, чтобы… сюрприз был». И, сладко веря, я засыпаю в счастье… Была ли кукла? Да, конечно! Сердце сказало правду!

И вот я и теперь как будто верю, что ты приедешь!

«Как будто» – оттого, что жизнь так часто била, нет сил поверить как тогда… в «куклу»!

Послушай, тебе ведь надо с Сережей что-то сговориться по литературным делам. Как будто бы с нотариусом что-то обсудить надо. А для нотариальных дел дают визы. Это я узнала! Сережа не может к тебе поехать, т. к. он работает очень ответственно, отлучиться не может. Фактически он в фирме все везет. Это же поймут.

Сережа в Arnhem'e. Pension Master, Apeldoorushe weg 5. Я могу жить в Arnhem'e! Я же писала.

Ну, с Богом! И успокойся! Не мечись! Не надо! Побережем друг друга! Мы многое выясним лично. Писать я просто боюсь… Я разучилась писать. Все – тебе боль… а я хочу только радости тебе! Меня пугает такая Высокая любовь твоя!.. Я боюсь свидания. Я – не идеал. И ты это увидишь! Я – ведьма! Правда! Злюка, капризница, «под настроение» наговорю чего угодно, если разозлюсь! С тобой так не было ни разу! С тобой я осторожна. Но я могу быть и противной, гадкой, злючкой! Однажды, я сердилась на кавказца; когда он вышел из лаборатории, то я… (так скопилось во мне) стала плеваться! Стыдно? Я и сейчас крайнею. Я была с помощницей моей. Я в дверь, ему во след, он не видел, плевалась. А та, долго еще все вспоминала о «темпераменте» своей «принцессы». Мне стыдно… Я могла бы даже его ударить.

Я однажды (правда, однажды) ударила одного по щеке, еще девчонкой. Есть фотография за 5 мин. до этого. И «он» сияет. За пошлость о «женщинах». Их было 7 – мальчишек, а нас – барышень – двое. Я предупредила: «если еще хоть один анекдот выползет, Толя, то я Вас ударю». С хохотом он рассказал пошлейшее из пошлейшего… Это не сравнение с «котлетами»[130]!!! А кончилось… дико! Я тотчас же просила прощения. Я не могла иначе! Мне было очень скверно. Вот видишь, как… иногда кипит во мне! Какая же – святая?! Там много было эпизодов… ты бы чудесно написал! Молодо было! Юно! Этот Толя влюблен был… он потом по-глупому пари (даже и не пари) огромной жердью треснул по голове вола, с полным возом снопов. Все свалилось в канаву. А на верху сидели детки! Все обошлось благополучно. Зачем? Спроси его! Впрочем… не спросить… умер он… И сбросить с мостика меня хотел. Зачем? Зачем? И все это крутилось в… любовной атмосфере.

Ах, к чему я так отступила?!

Милый, чудесный, ласковый, дорогой мой! Слов нет у меня, нет выражений!.. Книги твои еще сегодня! Как ты задарил меня! И кааак я счастлива! Ты, все ты, такой родной, знакомый! Я так узнаю тебя во всем твоем! Как трогательно ты: Оле Субб… Это было 9.Х… в муках? Милушечка мой! Родименький ты мой!.. Нет сил ответить на твои письма! Сегодня от 1-го, 2-го, 3-го и открытка. Я плачу. Я склоняю колени. Отца твоего люблю я! «Молодчик» был. Так и вижу! Душистый! Свежий! И… мамочке твоей целую невидимую руку! Сколько было и ей скорби!

Как все мне дорого, что ты расскажешь! Конечно, плачу вместе с мальчиком, наказанным. Как его ласкаю! Роднушечку моего!

Как больно о «Путях Небесных» ты… Почему их «м. б. не будет»? Я не могу так! Не мучай! Я бы не смогла ни строчки там написать. Чуткий Ванечка, пойми, что я бы _з_а_с_т_ы_л_а_ у твоего «ребенка»! Пиши их, умоляю! Я – духом я, – с тобой! Я часто тебе писать буду! Господь пытает м. б. тебя. Пока… пока не ясно, – пиши! То, что я из сердца тебе однажды отдала – т. е. – все сердце само – я не возьму обратно.

Что будет, как будет – не знаю. Не вижу!

– Но знаю, что никакое расстояние взять не в силах тебя из сердца! Я сейчас – в смятении, от наших «нагромождений» я устала… отдохнуть бы! Я отдохну, коли пока «проблемы» отодвину. Это – мне сейчас – насущно. Не мучь себя! Не мучь, Ваня, я страдаю твоей болью! Пойми же! _П_о_ж_а_л_е_й_ хоть! Иди к доктору! Отчего боли?? Я боюсь за тебя! Береги язву! Если я тебе нужна в болезни, если болезнь признают немецкие доктора, то я постараюсь достать визу и приеду, ухаживать за тобой (* Хоть это и было бы м. б. почти что невозможно из-за «дома».)! Я умоляю тебя беречься! М. б. тебе легче было бы твоему другу-доктору открыться? Он понял бы твои «нервы»? И ты был бы не один. Он же не болтун? Вчера мы были у Сережи. Я у него забыла стило мое. Трудно писать так. Чудный был день. И я влюбилась в Arnhem. Братец мой – хороший. Мужчина! И какой мягкий. И. А. звал его «мой Сережик». Об И. А. – ты очень верно. Он любит «придите, поклонимся и припадем»304, как сказал один знакомый. Но я все ему прощаю. К нему «плакать» собиралась, не от «неимения тебя», а потому, что он объективен в суждении обо мне. Ты же, (как и я к тебе) эту объективность – утратил. Это же естественно. Наталья Николаевна тебе нравится? Я не могу ее понять. Как женщина она суха, по-моему. Всегда была такая? Рядом с ним?! Ах, какое тютчевское чудесное о сне305… Дивно! Напиши… и… и же о Денисовой! Ну, милый мой, спи спокойно! Господь да сохранит тебя.

Целую тебя в лобик. Крещу и еще… много… много целую…

Оля

[На полях: ] В твоей воле – я не сомневалась. И потому не соглашалась с твоим «безволием»… Понял?

Я недостойна тебя. Ты так велик, – ВЕЛИК! Трепещу перед «Путями». Дивно!!!!

74

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

22. Х.—4.XI.41

7 ч. вечера

6. XI – 4 ч. дня

Милый Олечек, – здорова ли ты? Я не спал ночь, пишу с тяжелой головой, несвязно. Перечитал «Даму с собачкой». Не знаю, вырос ли я, – в 38 г., помню, в Швейцарии читал последний раз: да, Чехов, но… до чего неважные «герои»! Влеченье – не обосновано. Гуров дан полупустым – и Анна Сергеевна – как бледна содержанием! Не срастаются с читателем. Совершенно неверна психо-физически сцена «у нее». И этот «арбуз» – штрих-то удачный, да не здесь: ну, у «девицы» – ну, допустим. Обстановки Крыма, «экзотики», – а она много помогла бы! – неслышно, ибо – цикады, море, кипарисы – все из папье-маше, не срощено со страстью. Да и страсти нет. Чехов в этом хладен, inépuissance[131]! Она _т_у_т_ очень нужна. Чехов в этом (страсти и любви) – не _с_а_м, а по-наслышке. Умный читатель (ты, например) дополнит все воображением. «Лакей» – хорошо, но как _м_а_л_о: ибо _е_е-то не дано! Чтобы почувствовалось, – о, страдающая душа, _г_о_л_о_д_н_а_я! Словом – рассказ «наспех», и все в нем – наспех. _Т_а_к_ трактовать огромную тему – слабым художественным зарядом, – недопустимо. Поднес Чехов ко рту твоему ложечку варенья, а распробовать не дал. А тут все дело – в распробовании. Эскизно. Человечек-то (Гуров) пошловатый, без «зернышка». И выходит – «забавное приключение», не жаль их, гг. домовладельцев.

А теперь – к важному. Не изволишь ли испытать себя? Я предложу тебе очень трудный «творческий акт». Выполни – и будет твое «крещение». Не трусь только, – одолеешь, тебя хватит. Я давно собирался дать один жестокий рассказ-очерк – «Восточный мотив»306. Не очень мне нравится заглавие. Ну, «Восточный напев». «Пляс». «Пляска», «Пляски». Нет, лучше – «Восточный напев». Не важно. Я знаю, что его _н_и_г_д_е_ не напечатали бы, «страха ради иудейска». Нынче – можно и – _н_у_ж_н_о. Размер – самый малый, странички на 3–4. Газетных строк – 200–250–300, самое большое. Видишь, как легко! Жиды тебя за него распнут. В случае печатания – поставишь псевдоним, например, Оля С. Теперь – маленький предварительный совет позволю себе дать тебе, – как _о_б_щ_е_е_ (для всего дальнейшего твоего искусства). Не нажимать, не подчеркивать, скрыть совсем _с_в_о_ю_ душу. Самый спокойный тон. Ничего лишнего, что не идет к _с_у_т_и. К_р_а_с_и_в_о_с_т_и – ни-ни! Чтобы – «слову тесно, чувству – простор» – (читательскому и твоему-укрытому), без крика. Полная искренность – будто любимому рассказываешь, интимно. Ненужных – лишних – «пейзажей» избегать, чего часто, – почти всегда! – не делает Бунин, очень часто Тургенев (ни к селу, ни к городу) – и _н_и_к_о_г_д_а_ – Достоевский. Помни: «пейзаж» нужен, когда он связан с душой действующего лица, что-нибудь уяснить помогает, а не для любования и – отвлечения. Самый лучший пример «пейзажа» – гениальнейший прием! – у Чехова – в повести «В овраге»307 – когда Липа (ах, ка-ка-я! лучшая во всех творениях его! – ) несла своего ошпаренного мальчика: дорога, ночь, месяц, кукушка, выпь, соловьи, лягушки. Здесь – высота – эта VIII глава рассказа – выше которой Чехов не подымался. Это – лучшее во всей мировой художественной прозе. И – какая простота! Бунину здесь до чеховской щиколотки не подняться: ему трагическое – никогда не удается. На этом, детка моя, учись. Можешь найти и у…. – поищи в «Про одну старуху»308. Но я свято склоняюсь тут перед А. П. Чеховым; Есть и – в «Солнце мертвых»… – но там – крик трагизма, _д_р_у_г_о_е, – так _н_а_д_о. Тут, у Чехова, на таких контрастах построено! Радость ночи – и всего в степи, – и – прибитость каменная бедной человеческой души. Дай, Олёк, щечку, – хочу поцеловать, в радости, что в тебе все это есть, сила сердца, и художественная умность. Сестричку свою целую _и_з_б_р_а_н_н_у_ю_ Господом! Будь смела.