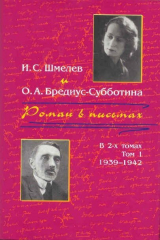

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 55 страниц)

Ивик, радость моя… мне мало твоих писем! – А сама я… не могу всего сказать тебе в письме. О, как завидую я твоему Дару суметь словами сказать все так, что не хватает в груди дыхания… Как ты 2–3 чертами коснуться можешь такого [скрытого]… Конечно поняла… Как ты мне близок! Такой совсем ты свой, мой, невероятно близкий! Так радостно-близкий. И – так убийственно далёко! И в этом мука… Нестерпимо. Я так страдаю. Так же не может! И что, что я могу! Ваня, я так… несчастна. Несчастна и… в то же время так безумно счастлива тобой! Господи, отчего же так все сложно? Как опрометчиво я поступила тогда в 37 г.! Я вспоминаю шаг за шагом эту весну, лето, осень 36 г., последнего свободного и… вспомнила: 22-го июня 36 г. как раз пришел отчим из больницы накануне, – я так страдала. Я помню, было мне невыносимо. Я вдруг решила позвонить И. А., который тогда еще не был так близок нам. Я еще о личном с ним не говорила.

Я решилась позвонить ему. С. даже останавливал, указывая на то, что так просто его не тревожат, что он это не любит, занят. И. А. – «понял» и… позвал меня тотчас же к ним приехать. И у них, не оставил в доме (мне, помню, не хотелось и перед Н[атальей] Н[иколаевной] открыться, и я не знала, как же мне сказать все), но чутко угадав, повел гулять.

Когда мы шли, меня пронзило вдруг ужасной болью, под сердцем где-то. Я ему сказала: «будто меня, как бабочку, кто-то на булавку посадил». И. А. объяснил мне, какой это нерв и отчего может быть. Так было раза 2. Во всю жизнь не повторилось больше. Мы долго где-то гуляли и говорили. Я ничего не видела. Но под конец куда-то мы пришли, и вдруг И. А. остановился… Передохнуть… А я… вижу, стала видеть… – березки. И говорю: «Господи, как наши, будто Россия». «А я и хотел узнать, – увидите ли?» И. А. дал мне свои книги… Я потом (авг.) была на море. Взяла с собой и маму, – она издергалась тогда бедная. Сережа сдавал последние экзамены.

В начале сентября я возвратилась из отпуска, а 15-го сент. скончался отчим… ужасно..! Сережа в день его похорон лежал при смерти – фурункул в носу, не собравшийся в одно место, но расползшийся флегмоной по всей ткани. Было 7 разрезов. Спас его удивительнейший русский специалист – Б. Э. Родэ. 15-го же утром я получила письмо из Голландии, на котором и решила все, все кончить. Это – 36-ой год! Не лучше 37-го! Но тогда, эта боль в груди! Ваня, не твою ли я приняла из далей? Ваня, милый мой! Но все же отчего _к_а_р_а_т_ь_ меня? За что? Эта опрометчивость моя вытекала из святого желания, жертвы… Я тогда не о себе думала… Я никогда не думала об этом как об «устройстве» себя или еще что-либо подобное. Нет, Ваня, верь мне. Пока я служила, пока я была необходима дома, моим, я не считала возможным устраивать «личную судьбу».

У меня было несколько случаев возможности «прекрасно устроиться». Но я… возмущенно отклоняла. Я не смела и думать. И… никакой зависимости от этого «устройства».

О моей семье заботилась я, сама. Никаких замужеств из-за «устройства» я бы не потерпела. Работали мы с мамой. Мама дала мне и С. образование, и мы смогли стать на ноги. Я считала, что мой заработок – это мамин вклад. М. б. потому, что все я в себе держала «зажатым», – м. б. поэтому и был «прорыв», как тогда с хирургом. Все-таки жизнь-то шла, и я была молода, и уже 30 лет! Только «посмотреть» жизнь хотела! Что-то кроме клиники и долга. Не знаю. Я не оправдываю себя. Ну, довольно. Я слез наглоталась вволю. За что же еще и еще? Ванечка, я так тебя люблю! Так рвусь к тебе… так… вся твоя! Мне стыдно стало из твоего письма за мое «движение жертвенности». Я не продуманно сказала. Только по движению сердца. Опять опрометчивость. Я поняла, я знаю, что так нельзя. Что ты – без компромиссов… что, ну… вообще… нельзя. Не «по букве», не по «Лизиным» мотивам, и не по «Тане»434, – но где-то в глубокой правде. Это – беспорядок. Беспорядок для слишком мне святого. Кукушка? В детстве у нас в журнале «Жаворонок»435, я прочла рассказ: «страдания молодой кукушки». Птенчик в чужом гнезде. Нет, я не могу стать кукушкой. Я не моих боюсь страданий! О, милый, мой, чудесный! И все же… как ты далеко, далеко… Ну, хоть бы вдали тебя увидеть… Да, хоть во сне, сгореть в одном пожаре! И… не проснуться для мутной жизни! Милый, родной мой! Чувствуешь ли ты, как я страдаю! Как ты живешь? Напиши. Безумие порой на меня находит, не могу, все мне душно… Ив, милый! Как выражу тебе все безумство мое? Почувствуй! Да, ты – без компромисса, без всякого, без тени, – и мне – противен он. Противно компромиссное, но… прости, прости мне все мое безумство… мне иногда… у меня иногда все отступает на задний план. Я ничего не вижу, я не слышу ничего, кроме голоса любви к тебе безумной.

И я не подумала тогда обо всем, когда о «жертвенности» писала. Только я не смотрю на это как на «жертвенность» – это твое слово. Для меня – _э_т_а_ дву-единая жертва, не… жертвенность, да еще моя!

Нет, не это, но… возможность жертвы, истинной жертвы… Ты понимаешь…

Ивушка, и все-таки, мы должны видеться! Я – потухну. Я не буду тебя своими огнями тревожить! Нет, не знаю, что я говорю. Я не знаю, ничего не знаю. И только все во мне кричит, что видеть тебя должна, что невыносимо это… так далеко ты. Что столько на душе всего, что должен ты знать, – все твое должна знать я. Ивочка, реши ты, – ты мудрый. «Свидание – пытка». Я знаю. Ужасно это! Обязательно напиши – объясни мне твои слова, где ты говоришь, что я должна подумать и решить. Почему должна я решить приехать тебе или нет?? Непременно скажи. Это очень важно! Ванечка, если бы _т_у_д_а… вместе… Невозможно это!.. Я преступление делаю, что письмо это так пишу. Если мы не можем встретиться, то… так писать… можно ли? Какие угли! Какая «сухая гроза». Чудесно как сказал ты! И все же не могу молчать. Сегодня я несказанно с тобой вся! Видишь? Во сне тебе срывала маргариточки красненькие. И у меня в саду одна еще цветет, последняя. Не хотела это письмо послать – но нет, знай все!

Поймешь ли муку мою? На цепи я! Ужасно, Ваня, любить так… вдалеке… Ах, ну кончать надо, а я не сказала того, о Сережечке, что хотела… Ну, коротко. Ваня, не сочти за святотатство это – ты знаешь, когда выпала карточка из письма, я крикнула, взглянув бегло: – это – одно лицо, с тем, 10 лет назад… Сережа лучше, духовный, Ты! Тот умер для моего сердца теперь совершенно. Откуда это сходство?! Я показала С., маме, и оба в голос: «как похож на Г. К.436». Мама впрочем поправилась: «Этот лучше, – можно сказать, что Г. К. на него похож». Все, кроме рта… так похоже. Ванечка, это не кощунство.

Я не могу ничего сделать, – это так странно! О. А. потомок его же предков. Оттуда? В широком смысле. Нация.

Тот, Георгий – был достойный. Редкость в XX веке! Он Сережечку не оскорбит сходством.

Сережечка для меня – Святой! Герой, рыцарь наш! Твоя душа, Ванечка! Ты – единственный.

Целую тебя нежно-нежно. Оля

96

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

9. ХII. 41

12 ч. ночи

«Твой – пока – Ив. Шм.».

«Пока»? А – не «пока»? Я хочу тебе сказать, дорогой Ваня, что _э_т_о_ – совершенно твое, и только твое… Я не могу и не смею этим интересоваться. Я и не хочу тоже знать, как ты это разрешаешь. Hélène или еще кто и как… Я не хочу узнать, было или нет… И никогда не сообщай мне об этом. Я исхода этой твоей борьбы не хочу знать. И не спрошу. Это каждый из нас «решает» сердцем и только сам… и по-себе. Я раздумалась об этом… что же, ты готов и… на… «увенчание», помнишь, как и что ты определил этим словом. «Священное увенчание»…. Ну, не скажу (в случае Helene) – Священное – это было бы по меньшей мере не чутко, но «увенчание» – можно… Да?

Или… ты… воспользуешься услужливым, компромиссным обходом?? Ты-то? Или Helene позаботится..? Бывает. Я много в наших «клинических случаях» всякого видела. Часто случалось быть переводчицей у наших, русских «дам», обращавшихся за советом. А я… и перевести-то не умела… Ну, однако, – это не мое дело. Вы уж там решите. Я же больше ничего не хочу знать. Понимаешь, я тебя не упрекаю… Не пойми так. Но как досадно, что всякий раз, когда тобой душа особенно полна (получишь мое сегодняшнее письмо – увидишь), – ты окатываешь меня холодной водой…

С_у_д_ь_б_а!.. Кстати, – брось эти обливания – они могут иметь только обратное действие – вызвать циркуляцию крови еще более сильную. Действие только на короткий срок, для того, что бы вернуться к первоначальному состоянию… Все равно как при super aciditat[177] желудка превратно думать, что принятием только alcali уничтожишь причину. Это только «гасит» на момент, для того, чтобы после (скоро) вызвать сильнейшую реакцию. Я проверяла это [1 сл. нрзб.] 2–3 часа и… после падения кислотности вначале, – видела в конце гораздо больший подъем ее, чем в исходном пункте. Atropin (беладонна) и только + alcali, это другое дело, и… диета. Ну, довольно. Человек – очень интересная… история… уж не касаясь его души! Во мне-лаборантке ты увидел нечто «мужское»? М. б. оттого, что мне женственность в чистом виде мешала работать?! Иногда я проявляла себя с больными такой, какой никогда себя не знала. Для многих мягкость и нежность – губительны. Надо показать энергию, трезвость, напор даже, чтобы покорить больного, издерганного человека. Надо смочь приказать. Я часто достигала того, чего врачи не могли добиться. И мне многое (чисто медицинское) открывали пациенты, чего не решались сказать врачу. Я вставляла зонд в duodenum[178] в 1–2 минуты, тогда как доктор бился иногда часами. И это не ловкость, это сила другая, это suggestion[179], уверенность, «приказ».

Больной ценит не мямлю, а решительного, того, кто ему должен помочь. Мне часто говорили обо мне мнения больных. А я смеялась… до чего же «Голиафом духа» меня они видели. А я-то… так слаба. И это никто не знал. Кстати… «мне нужно поберечь мою Дари, – она вся женщина». Ваня, Оля № 2 конечно уже «не Все-женщина»? Ошибка? Что ты этим хочешь сказать? То, что и «Аргентинка»437 была, и Пенелопой, и даже Жанной д'Арк, и… много кем, а потом все-таки стала «акульим затрепанным хвостом»…

Почему же уж не «Полукровка». Поберечь Дари? От кого? От чего? Не ответишь. Я тебя теперь знаю: ты не отвечаешь на важные вопросы… Ты обходишь эти письма – будто их и не было…

Утро 10.XI.41

Я плохо спала. Как много ты можешь и умеешь дарить, и – как еще более мастерски берешь все обратно!

Не знаю, понял ли ты сам, что мне значат и как звучат в сердце твои слова: «Нет, мне надо поберечь мою Дари, – она вся женщина». Ты понял? От вредного моего влияния поберечь?! Эти слова взяли у меня все тобою так полно данное когда-то. Даваемое постоянно.

И вот, я, не в оправдание себя, а потому что это нужно, – скажу несколько подробней о моей работе и взгляде на нее.

То, что ты определил во мне и «зрелостью женщины» (!), и «genus masculus» (!) – это то, что немцы хорошо называют «Sachlichkeit»[180]. Это то, без чего нельзя работать, там, около больных. Я обладала этим свойством вполне. Без него – не бывает ни хороших врачей, ни хороших ассистенток. Я не разумею ни бессердечность, ни холодность, ни «стриженую нигилистку-акушерку»438, сплевывающую сигаретку, ни «синий чулок». А именно – «Sachlichkeit». Я должна была забывать, что я «genus femininus»[181]. И только тогда, забыв, я могла работать. С сознанием своей «женскости», женственности – я бы мучила и больного, и (смущением) себя. Кто много болел – тот это ценит и в сестрах, и во врачах. Смущение (а оно неизбежно, коли я не выхожу из своего «genus femininus») это то же самое, что хихикание на известные вопросы. Во всяком случае действие на больных одно и то же. Да и могла ли бы я работать и с докторами, не будь у меня этой «брони»? Я с ней, этой «броней» могла с невозмутимым спокойствием сообщать результаты анализов, какие бы они «щекотливые» (* у меня не смело быть «щекотливых» вопросов) ни были. И среди «Leukocyter»[182], «Erythrocyter»[183] и т. п. называть и совсем другое.

Иногда даже, исследуя нечто самого врача. (Было так). А сколько симуляций открывалось, сколько семейных драм. Я ведь исследовала не только кровь, но все решительно секреции человеческого организма. Иногда это нужно бывало и для разводов. Ты понял? Я знаю, что не всем удается овладеть собою. И у моих учениц (я практически вела девочек) я старалась вызвать отношение ко всему самое серьезное. Я не видела потом ни одной улыбки. Я очень легко краснела и краснею, но на работе, – о чем бы ни приходилось говорить, (если это было дело), – я не краснела. Ты понимаешь, что в самой глубине было верное понимание долга. Кавказец на работе никогда ни взглядом, ни, ни чем не давал повода к смущению. Он гениальный врач.

И я скажу, что всякий служитель медицинского искусства, – а я считаю, что медицина не только наука, но и тончайшее искусство, – должен быть именно таким. Как истинный художник, смотрящий на свою натурщицу. Художник, а не «маратель». И… больше: я – «Sachlichkeit» в клинике, говорила с пациентом прямо, деловито и серьезно о чем угодно, – я вне клиники не смогла бы и подумать так. Так, до сих пор, я не могу, например, спросить в незнакомом доме, ну, скажем, в ресторане, – спросить о расположении некоторых помещений. Глупо? Через силу (каждый раз) себя принуждать приходится. Я – в жизни… до смешного – женщина. И застенчива до… ненормальности. Иногда, я даже, читая (ну хоть некоторые твои письма), одна, краснею. И ручаюсь, что устно, многого бы тебе не сказала. Ты знаешь, что я маме даже не позволяю войти ко мне в ванную комнату, когда я купаюсь! Поверишь? Ну, а когда болела?! Ужасно! Самое страшное было – это даться им всем на растерзание. И тогда… о, как спасительно это «Sachlichkeit» врача! Понимаешь, стриженые нигилистки – они «вид» делают, что «Sachlichkeit», а на самом деле, только подчеркивают, или… просто «синим чулком» становятся. И перестают быть вообще «genus femininus». Я никогда не переставала. И если кто-нибудь, скажем, вызвал меня в вестибюль, то встретил бы все ту же Олю.

Однажды, я из клиники уходила в гости, очень интересующие меня. И, не имея времени, не заходя домой, переоделась у сестры. Выходя из комнаты, совсем уже не лаборанткой, а приподнятой Олей, я встретила группу пациентов. Там был один молодой ученый – американец… Их взгляды удивления, будто чудо увидели. На другой день я снова «в форме» – делаю им уколы… Американец смотрит и говорит: «Вас не узнать сегодня, Вы вчера были… совсем другая». Я молчу и прошу дать руку для укола. – «Я долго не спал, все думал, – как может так человек носить два лица?» Этот американец пытался вызвать у меня то, случайно виденное им лицо, пытался говорить, даже жаловаться на боли, на горькую судьбу свою (несчастный был очень, – ошибка доктора), спрашивал кавказца «когда же следующий укол, и нельзя ли, чтобы „русская“ его делала, а не помощница». Кавказец мне «мстил» за это. Ничего не понимал, объясняя моим «кокетством»! Примитивен был! Но я так и осталась для американца сфинксом. Иногда, когда кто-нибудь очень «трусил», я себя даже колола, вытягивала у себя желудочный сок, чтобы доказать, что это – ничего, не страшно. Не хваля себя, скажу, что в практике врача я была ему правой рукой и отчасти именно потому, что… «Sachlichkeit». Это удавалось не всем, не многим. Хороших сестер было мало. Сестра – «синий чулок» – не любили таких. – Сестра «мягкая» – кончалось «интрижкой».

Нет, надо было остаться женщиной, сохранить и «sexe-appel», непременно сохранить, но убрать подальше, чтобы не мешали. И остаться – только человеком. Ч_е_л_о_в_е_к_о_м!

Вот и еще какое (парадокс как бы) объяснение может быть этому «Sachlichkeit». И я не сомневаюсь, что Дари, поставленная условиями жизни в такую обстановку, – была бы именно такой…

Появился бы и «ум», и «рассудочность». Довольно об этом. О «слабоумии» – я не страдаю этой «интеллигентской» болью. И отношением к некоторым вопросам так же, как и к «сахарному мужику»439. Здесь несколько иначе. Ты не угадал меня в этом. Устно – понял, бы. Мое восхищение Фасей и т. п… это как бы «постороннее» восхищение. Я это просто «вижу», именно только, «если бы была мужчиной»! Я просто замечаю. Хорош был бы художник без этого!

Словечко, которое ты не разобрал: pervers (извращенный). Так вот: – это не pervers. Ни – капельки от «чувствий», – для этого я – слишком женщина. Я всегда считала, что выполнила свой долг достойно. И это знали и другие! И ты напрасно тревожишься, что «зрители» это-то могли заключить. Эти «зрители» меня прекрасно знали и «заключения» могли быть невыгодны только для «него». Я могла бы тебе это доказать письмами и сослуживцев, и сослуживиц, – за кого меня они все считали. Ты когда-то мне бросил упрек, почему я «услаждалась» слежкой кавказца. Я теперь в праве спросить тебя: «почему ты позволял мучиться Даше?» Разве нельзя было ситуацию изменить? Но я знаю, что я на это ответа не получу, как и на многое другое. Я не сержусь. Мне только хочется знать, кто я тебе теперь, если «Дари надо уберечь» от меня?? М. б. на это дашь ответ? Целую. Оля.

Получил ли портрет?

Поездка твоя ко мне – тоже, таким образом, – твое дело (* В таких условиях, м. б., ты прав, и нам нельзя встречаться. Повторяю – твое дело!). Как хочешь.

Одно из писем от 3. ХII получила.

97

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

6. ХII. 41 8–30 вечера

7. XII – приписки

Нежный цветочек мой, кроткая девочка, (и, ах, бурная какая кипень), больнушка милая… так бы и стоял на коленях у твоей постельки чистой, глаз бы не отводил, угадывая, что тебе, родная, дать, чем тебя успокоить… как ребенка баюкал бы, сердцем отогревал, слезами овлажняя смякшие губки твои! Сказки тебе шептал бы, надумывал светлые сказы для тебя, самые нежные, и твое пылкое воображение сливалось бы с моим, любовным! Ах, Оля, светик неугасаемый, вечный, чудесный, – весь в живых самоцветах светик! Пальчики твои согревал бы вздохами, тонкие, слабые, бледненькие такие, – я _в_и_ж_у_ их! – сердечко слушал, усталое, трепетное, как у птички пугливой, истомленной. О, ми-лая… безумица умная моя, чудесная и в своем безбрежье, – кипучая нетерпеливка – и сладкая, сладкая гневунья… – все в тебе так пленительно! Страшно богата ты, всеми дарами сердца, – вся ласковость… всеми души движениями, вся – преисполнена! Дива моя далекая, чуемая так близко, совсем близко… – вот, в этом сердце, вот тут вот, – слышишь, как по тебе стучится, к тебе стучится, тобой, тобой, – единой тобою, только! Смотришь… – я это, Оля, всегда с тобой, тобою воскрешенный, тобою найденный в пустоте, тобою отогретый, пробуждненный во сне предсмертном! Я целую твои глаза, светлую бирюзу твою, капли живые Неба, лазурь живую. Я, несмелый, бровки твоей касаюсь трепетными ресницами, – трепетными от слез счастливых, от слез невольных, упасть не смеющих на твое лицо, святое, – мученицы моей пресветлой. Да, Оля… эти слезы мои – счастливые, слезы _л_ю_б_и_м_о_г_о, потрясенного небывалым счастьем – _т_а_к_о_й_ любовью! Муки мои, скорби мои, томления, все, чем убила жизнь, – все ты собой закрыла, сняла с меня! Ласточка ты весенняя, песня моя последняя, – слышу ее, неспетую, – и счастлив! Сухие губки, больные, в пленочках, о, детские какие… – я их вижу, я их касаюсь мыслью, я их – _л_ю_б_л_ю. Люба моя, ты дремлешь… о, спящая Царевна… как хороша ты… прядку сниму со щечки… целУю прядку – о, нежная! – дышать не смею, потревожить тебя боюсь, взглядом оберегаю… Сердцем пою молитвы, – «пошли, Пречистая, Олечке – легкий сон!»

Но как это слабо выражает – что чувствую! – Ты поймешь и такое, Оля… ты _в_с_е_ поймешь. И скажешь – одной слезинкой, повисшей на ресницах, – если бы сохранить ее! оправить в бриллианты… – _с_е_р_д_е_ч_н_у_ю… эту… _б_р_и_л_л_и_а_н_т_у! – бесценную!! – все потонуло в ней, все – любовь!

Я сладко плачу. Горит камин. Смотришь совсюду – Ты. И маленькая – за чаем, с мамой, – первая твоя – моя картинка! Всегда на столе, с самого того дня, как пришла ко мне издалёка, «закрытая», но сердце мое _и_г_р_а_л_о, – помню. И стала раскрываться, живой цветок! Ныне – совсем раскрылась… Боже, как ослепительно! Ольга, знаю – откуда Ты! Вышла из творческих томлений, созданая и мной, и – Жизнью. Я ждал тебя, ты в подсознательном дремала… – и вот, _р_о_ж_д_е_н_и_е! – нет, это не песни сердца, не нежное ласканье словом, – это живая правда, это биение сердца, – тобой биение, мое живое Счастье! мое _ж_и_в_о_е_ _Н_е_б_о! Господи, благодарю за милость твою мне, за Олю, посланную Тобой! Оля моя, отшедшая! Благодарю тебя за твои молитвы – ты _е_е_ вымолила у Господа, – пусть в любование только… издалёка… – этот, мне, тихий свет! радость мою, последнюю, – ярче всех радостей на земле.

Я тебе не наскучил, детка? Лирики я всегда чуждался, _л_и_ч_н_о_й. И не могу вот – без лирики, без пения: душа поет. Слишком на сердце много, хочется нежно думать, нежно ласкать тебя.

11 ч. – весь о тебе, в тебе. Тебя _с_л_ы_ш_у… и трепещу, здорова ли ты, больна… – не знаю. Будь же здорова, девочка! Осветись, озарись, свет мой немеркнущий, Олё-ля! Весь в непонятной дрожи… так о тебе тоскую, – новые, неизведанные чувства, – и боль, и задыхаюсь от волнения. Милая, будь здорова. Целую, всю, всю тебя, все в тебе.

Прошу тебя, не ходи на почту затемно и в дурную погоду. Что это?! Не смей. Не смей, не смей и думать: «не-буду беречь себя!» Вот, простудилась. Буду ждать терпеливо твоих писем, верю, что любишь, Оля… я буду терпеливо ждать. – Ты права: у нас только одна, Церковь – Христова. Эти раздоры440… – я в них не разбираюсь, в этом тленном. – Скажи, что вызвало в тебе восторг от сознания, что ты православная? Это же – так и есть. Но – какая частность жизни, случай, мысль? Ты написала: «Сегодня (23.XI, воскресение) я с такой остротой почувствовала радость Православия». Надо больше, чаще читать Евангелие – размышляя, _у_х_о_д_я_ _т_у_д_а, где творилось Оно. Это – великая сладостность. Я мечтал дать народу «картины Его Жизни на Земле»! Дать – в великой простоте, ясности. Евангелие – предел сего, это – Божеское… но человеку нелишне помогать _в_х_о_д_и_т_ь_ в это Божеское своим опытом… через сказ… – впрочем, это, думаю, я для себя хотел: дать бытовую сторону той жизни, дерзнуть – _о_с_в_о_и_т_ь_ Христа, подойти от «Фомы»441… – осязать _в_с_е. Ставят – Мистерии, – потребность чувственной стороны нашей. Так – и через слово – образ. Хотел. М. б. – в завершение, если ты поможешь… но как это зыбко! Давняя мечта – о Христе! Твой сон – напиши, родная. Боже мой! В тебе вышло из – подсознания – обо мне. Я тебе больно сделал, в письмах? И вон, как _в_ы_ш_л_о. Это в связи с физической болью: ты уже была больна. Какая-то болевая точка ныла. И – связалось все. Милая, я никому физической боли в жизни своей, своим действием не причинял. Раз только Ивика хворостиной… да и то мимо, – увернулся! Очень я разгорелся на него, где-то он пропадал до темноты (в Альпах было, при Оле).

Как ты поразительно можешь лаской сказать! («ласкаюсь киской»!!) До сладостной боли в сердце у меня. И вот, начинаю видеть эту ласку… в целой жизни, во всех ее сторонах, в жизни с тобой… во всех, в самых интимных… – кружится голова. Оля, Олечка, Олёнок… – как я _в_и_ж_у..! – сердце обмирает, как хорошо, как чисто, как неизъяснимо… как – _н_и_к_о_г_д_а! Не знаю. Оля о-чень была ласкова… чиста, стыдлива, – до чего стыдлива! В иных случаях она не позволяла, чтобы я был… Помню, ее роды Сережечкой… опасные, – он был очень крупный ребенок, – много мучилась. Я, ты понимаешь, был в ужасе, бегал ночью за гинекологом… что я творил!! И она, в страшных муках… помнила стыд… меня стыдилась! Помню: холодно было в нашей квартире (в собственном доме, мать дала квартирку), нагревала «Молния» +12!! Мороз был..! – в ночь на Крещение! И этот – первый крик..! в 1/2 1-го ночи. Не передать _э_т_о… сверх-чувство! И – смущение, мое. И – «первая грудь»… О, святое Материнство! Как хочу дать это в Дари!.. И – два года ее счастья. И все – перед этим, все «движения»… толчки… – и все – в связи с красотой божественной природы и – Женщины! Как я невольно тебя мучил – сужу по твоим письмам. Я 6–7 дней не мог писать, глаз болел. Но – помню – страшная смута, раздражение на тебя охватило, – за что – не помню. Я сдерживал себя – не писать. Стыжусь. Мучился. Твое письмо, ласковое… ослепило, я взметнулся, я жалел, я негодовал на себя… – и – истек в сладкой боли, в счастьи… – я все исправил в себе. Я молился на тебя, молил тебя – простить мне.

Ну, оставим это – потемнение. – Начну тебе – об «истории одной любви». Кусками. Это для чего-то нужно. «Исповедь воображения». Построю по обрывкам воспоминаний, склею… наитием, художественной _п_р_а_в_д_о_й, что пропало. Но – буду краток. Ты пополнишь: у тебя _с_и_л_а_ – не тусклей моей, м. б., – ярче в ином. Ты можешь. О, как целую, дружку чувствую в тебе, и – ка-кую! Ты смеешь говорить – «я – маленькая»! Да, ты для меня – деточка маленькая, только. Ты – ласка. Я – с лаской к тебе. Потому и называю – маленькая. А ты – бо-лына-я! Поверь, это не «ласка»: это – моя правда, _т_в_о_я. Суть. Ты – о-чень большая. Невиданая мной – какая! Не могу в этом ошибиться. Поверь в себя! Смешно: застряло в сердце у тебя: я, тебя дал – дал? – в обиду?! Я умру за тебя, Оля! Я не мыслю, чтобы тебя можно было – обидеть. Ты – неприкосновенна, все – мимо тебя. Разве можно оскорбить стихию?! Ты для меня в – «над всеми». Так и сказано – кому это должно быть сказано. Веришь? Ну, прибей, если не веришь. —

– Сереже был год. Надо было няню, помимо прислуги «за все». Оля хотела молоденькую. Я – не помню. М. б. – тоже. Сейчас – если бы случилось чудо, – взял бы «Арину Родионовну». Чушь, когда хотят к ребенку молодую. Конечно, есть «за это». Но больше – «за подлинную _н_я_н_ю». Язык!! Мудрость. Спокойствие. Ровность. Темп. Конечно, если старая няня – достойная этого имени. И всегда – с Господом. И – нет «помыслов». Чистота, «физика» уступает «духу», душе. Взгляд, огромное значение, – добрые глаза «ба-бушки». М_я_г_к_о_с_т_ь, как бы – «шлепанки». Поэтическая сторона – _у_к_л_а_д_л_и_в_о_с_т_ь. Молитва!! Спокойствие чистого духа старой няни – сообщатся младенцу.

Сама жизнь _т_а_к_ хочет. Мать – основа. Но – широкая «п_о_д_о_с_н_о_в_а» – бабушка, ее замена – старая няня. Меньше – всякого риска! Мудрость – во всем (опытность) передается младенцу. Медлительное стучание сердца старой няни… – важно для младенца. Я понял это на нашем опыте, при чудесных качествах Даши: Сережечка рос в тревожных темпах. В страстных темпах и – взглядах. Ее (Даши) взгляды (глаза) старались найти _м_е_н_я (да! это я потом понял). Хорошо. Прислуга встретила на улице «девочку», в платьишке. Приглянулась. Оля сказала – приведи. Явилась «Дашутка», служила в семье трактирщика-соседа. Сирота. Крестьянка Серпуховского уезда, Московской губернии. Брат где-то в Таганроге, сапожником..! Жизнь кидала. Оле понравилась Даша. Взяла. Пришла с маленьким узелком. 14 лет. Блондинка, светло-голубые глаза, прямой нос, лицо продолговатое (родинка у рта), благородного типа, худенькая, стройная. Рост средний, совсем средний – так и остался, т. е. был меньше, росла. Но всегда – тощая. Очень живая. Масса напевов, бауток, загадок, «крылатых словечек», – жила у бабушки (померла) до 13 л., по-слуху набилась. Очень быстро схватывала все. Умная. Приятный голос, жидковатый, – девичьим остался на всю жизнь. Сережечку сразу полюбила. И – он. И Оля. Я… – вне сего был. Строгий, хмурый, – с женщинами, – все равно какие. Меня сначала всегда боялись: очень серьезен. М. б. это – самозащита? Такое было и у мальчика. Оля после говорила: «Я тебя не знала больше года знакомства: ты был какой-то „натянутый“». Это, должно быть, от смущения: весь напрягался, как мой Женька442. Но всегда льнул (в себе) к женскому. Тосковал без женского. Понятно: вырос между женщин (прислуга, сестры, подруги их, кормилица, всегда приходило много женщин). Отец любил женщин. О-чень. До – романов. Были – на стороне. Притягивал: был живой, фантазер, «молодчик». Любил хорошо одеваться, – франтил. После него стался большой «гардероб». Много шляп и прочего. До следующего раза. Целую, _в_с_ю. Твой – «выдумщик» Ваня.

Сейчас узнал: сегодня утром (7-го) умер Д. С. Мережковский, 76 л. Вдруг??

Оля, я страшусь: ты выдумала меня: я так некрасив, измятое лицо, – мой «жар» тебя увлек! увидишь – скажешь – нет, это не _о_н! Ну, все равно, – «образ» останется.

Счастлив твоими письмами! Благодарю, целую руку.

Я здоров. Несмотря на 3 ледяных душа.

Доктор назвал сумасшедшим. Запретил опыты.

98

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

8. ХII. 41

12 ч. дня

Дорогая Ольгуша, ласточка, не пойму, – в чем я не могу поверить тебе? в искренность твою? – Объясни (это на твое письмо 23.XI). Верю тебе _в_о_ _в_с_е_м, всегда. Не понимаю… Тебе не верить – тогда остается что же? – во все веру утратить: ты _в_с_е, ведь, для меня! Или ты сомневаешься в этом?

Если бы ты могла душу мою увидеть, – изумилась бы, как ты ее _в_з_я_л_а, наполнила собой, все заместила в ней, собой _в_с_е_ осветила! Думал ли я, что может быть такое?! Я, для кого повелительным было только мной рожденное в мыслях, чувствах, в воображении… в _в_е_р_е, в моих убеждениях… – я поставил со всем этим, рядом, как максиму мою, – ведущее начало, – _т_е_б_я, _т_в_о_е, _о_т_ _т_е_б_я… – душевно-духовное твое – и да, да… – обаяние образа твоего, меня заполонившее. Это уже – как бы – «богослужение». Поставил, принял, _в_и_д_я, что это – только благо, только свет, только – _с_ч_а_с_т_ь_е! Ну, что же еще сказать? Или – кто мог бы больше, выше сказать тебе?! Одно движение твоей реснички – уже значение. Правда, _е_с_т_ь_ во мне начала незыблемые, где ты бессильна изменить что-либо, но эти начала и для тебя священны, если ты глубже вдумаешься. Мы во всем едины. Мы так похожи! Потому и не в силах – ныне – забыть друг-друга. Мы только половинки целого, нам неизвестного во всем объеме. Мы будем сожжены великой болью, если друг друга потеряем. Я не могу без тебя ни мыслить, ни дышать: я опустошусь. В ночь на сегодня… я почти обладал тобой, – проснулся с клокотаньем в сердце, обнимая… И заплакал – от безнадежности тебя обнять, о, горлинка моя!

Как чутка ты! Ты выбрала «Степное чудо», – я не слишком его ценю, родная… – эту песню сердца. «Свечка»443… – да, в ней ярче, в ней осязаемей Родное. Но вот, вчера, по просьбе прочитать – моих друзей, – я им читал – «В ударном порядке» (из книги «Про одну старуху»)444. Знаешь, Олёк, этот рассказ я _н_и_к_о_г_д_а_ не мог читать публично. Сколько раз начинал – _н_е_ мог. Знал, что задохнусь и оскандалюсь: зарыдаю. Не могу. Вчера я читал его двоим, мне близким: доктору, и одному поэту445 (ты не знаешь: это – поэт, хоть никогда не напечатал ни строчки, – очень чуткий, мой ценитель, давний). И что же? Задушили слезы. Я дважды прерывал – не _м_о_г. Боль – за все. А последняя глава – земной поклон… – я зарыдал и бросил книгу. Как я _м_о_г_ – _т_а_к?! Когда писал я – плакал, помню. Тут – предел великой силы _с_л_о_в_а: жалит оно все – сердце, душу, глаза _с_ж_и_г_а_е_т. Этот рассказ я отдаю тебе: в будущих изданиях _т_в_о_й он, в честь твою, Олечек, в поклоненье твоему сердцу чуткому! Ты освятишь его, – прими, родная. И «Степное чудо», – и «Свечку» – все прими, ты, вся – родная, вся – Русь – чудеска!