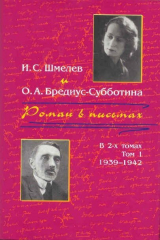

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 55 страниц)

О, эти мысли, эти догадки! Абсурдны, ужасны, но почему они? Сказать? Я чувствую… что ты… что ты… не хочешь, чтобы мы были вместе.

Тебе я м. б. приятна для «Путей Небесных». Нет, все не то, не так. Но что-то в этом роде. Еще не ясно мне, но я открою. Одно я знаю: ты не хочешь встречи!.. Это не упреки…

Ужасно! И вот тогда, не следует, по «правилам» жизни и мне тебе говорить о своей любви..?

А я не могу! Я все хочу тебе сказать! Как я люблю, как мучаюсь, как ночи я не сплю. Как я тебя зову тихонечко и нежно. Слышишь? Я исступленно тебя порой зову. Как это тяжко… Как горько…

«Мне бесконечно грустно. Мне так мучительно, так страшно без тебя». Знаешь этот романс? «Ты успокой меня, скажи, что это шутка…» Морфесси пел422. Я его не слыхала. Пели-имитировали другие. Ваня, я люблю тебя!

Нет, нет слов… все те же три слова: я люблю тебя, я тебя люблю, люблю я тебя, тебя я люблю! Иван Сергеевич, Великий, Гений, Божество мое, я преклоняюсь перед… Вами-Тобой! Благоговею, замираю… от любви…

Все сердце залито, сжато болью блаженства. Ваня, пиши мне все… любишь ли еще? Отчего у меня чувство, что ты отходишь? Побереги меня. Я плохо справляюсь с силами. Не му-чай.

Ваня, я обнимаю тебя нежно-нежно, долго смотрю тебе в глаза, до устали, до слез… Я целую тебя так долго, так жарко и так трепетно… Ах, милый, родной мой, счастье мое! Радость!

Друг мой верный (?), я тебе верный друг, я знаю. Ванечка, не могу больше. Как я жду тебя, как хочу к тебе сама… как ужасно это расстояние! Скажи мне еще один раз, что ты меня любишь. Отчего ты так долго не писал? Отчего эти открытки? Отчего не отвечаешь на вопросы? Получил ли еще мою фотографию? Послушай, ты рассказал обо мне кому? Серову? Кто это? И что же? Видел он меня? И что сказал? О, если бы они все знали, _к_а_к_ тебя любить можно!.. Какой ты противный, какой ты мучающий и… какой… чудесный!

Как ты жить умеешь! Как все меня в тебе восторгает, тянет к себе, как я безумно, да, _б_е_з_у_м_н_о_ тебя люблю. Милый мой, покойной ночи! Спи спокойно! Ты видишь меня иногда во сне? Сейчас 10.30 ч. Скоро наше «свидание». Ты думаешь? Я знаю, когда ты думаешь… _В_а_н_я, а-у!? В туман, в дали: – а-у у!.. Слышишь?!

Твоя «девочка с цветами». Твоя Оля

5. XII

Случайно не послала письмо и получила твое (28.XII)[172]. Спасибо, мой родной, за все, Ты чудесно, ценно [дал] мне, меня «учишь», бранишь, за № 2! Напишу еще. Ваня, по одному «его» письму не суди, – он был ведь зол, когда писал. Даже без обращения. Он не был грязен ко мне! Я тогда еще никого не «вела» – с А. была довольно редкая переписка. Я жила в больничных интересах, как в гробу. Оттуда и «срыв». Прости! Я тебя еще больше полюбила после письма!..

90

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

6. XII. 41

Дорогой мой, единственный, несравнимый!

Писала тебе еще на твое 26-го, – получила твое от 28-го с Сережечкой, – бросила на полуслове, – стала отвечать на новое, запечатала и… не посылаю. Оттого, что все еще не сказала того, что кипит в душе… И не сказать. Ваня, Сережечку твоего, как Святого Рыцаря принимаю. Увидишь ли всю полноту этих моих чувств?! Милый, святой, прекрасный мальчик! Ванечка, – твоя частичка… Я много в нем твоего нахожу, не только [рост]. Что-то – неуловимое, то, чего именно _с_в_о_и_ не видят, а чужие именуют «фамильным сходством». У меня часто бродит мысль: а м. б. он жив?! Не может этого быть? О, если бы чудо!! Какое твое доверие ко мне, как я ценю это… Послать такое сокровище! Ваня, какой ты мне еще удивительный предстал! И кажется, будто я тебя теперь всего вижу… Нет, тебя так скоро не узнаешь! Какой ты чудный, бескомпромиссный. Да, я все, все понимаю. Драгоценность моя, сокровище! Я никогда такого не встречала, нигде, ни даже в книгах. Ну, кто такой? Нет такого! Нет, был такой – у меня в сердце, в душе. По «образу и подобию» того идеала, что создала я девочкой по папе. Папа был чистый, дивно-чистый. И знаешь, этот вот, живущий в сердце, – т. е. – Ты, – оберегал меня всю жизнь от грязи.

Ванечка, ты о № 2 – не верно. Ничего там не было, что бы меня забрызгало. Не надо о нем. Как я благодарю тебя за все, что ты мне пишешь, за то, как «учишь», как объясняешь как нельзя жить. Я в ужасе от себя… Неужели так это и было? Но я не чувствовала тогда этого. Отчего же? Ванечка, какая же я скверная. Нет, я не «от Церкви» тогда, а… м. б. только церковный коврик для твоей коленопреклоненной молитвы. Ванечка, м. б. ты бы понял, если бы все я рассказала. Меня тот не грязью, не дон-жуанством прельстил, а как раз тем, что меня единственно может увлечь, – чем-то положительным, чистым. М. б. его любовь к детям, к пению и живописи, его любовь удивительная к матери-старушке. М. б. то, что среди моей ужасной «гробовой» жизни в больничной атмосфере с 8 утра и до 11 ночи… не было никакого свежего дуновения. И вот, на балу, тоже по обязанности службы, встречаю кого-то другого. Слышу об искусстве… Он не был груб. И никогда не посягал. Эта «красивость», эти фразы… можно объяснить их совсем другим. Это «выпускание» из рук… он сожалел искренне – не смотрел как на вещь. Это не «дозволение» вернуться было. Это его «молодечество», «храбрение». М. б. в этом единственном письме, которое тебе попалось, такое впечатление, но это не было так.

Я очень чутка была, – я бы грязь узнала. Он не рискнул бы тогда явиться на глаза мамы. А он ведь был у нас, – его только не приняли, т. к. не было отчима. Сказали дома нет.

Отчего я поехала? Да, этого не надо. Конечно. Что на меня нашло? Но, знаешь, я никого, никогда не боялась. Я слишком знаю себя. Я знаю, что не соскользну. Я это твердо знаю. Я знала, что не опасно. У меня бывают такие настроения-удали? Что-то такое. После работы, кропотливой, тяжелой для души, – уйти в другое. Будто забыться. Я ему ничего не позволила. Но я и этим казнилась. Поэтому тебе и писала. Не за это ли мне «и Аз воздам». Это самое необъяснимое, самое мое темное. Именно оттого, что «игра» без смысла. Спасибо тебе за то, как ты мне все показал. И, хотя это не так, не совсем так было, – все же я многому научилась. И… самое главное… я вижу тебя. Тебя, учащего, такого… чудесного! Ни одна ласка не взяла бы меня так сильно, как это твое «ученье». Я обожаю тебя, чистого, такого редкого, такого… совсем единственного! Я боюсь, что недостойна тебя… Ты разочарован? Но не надо из-за этого № 2… Он не стоит, ничего не было там для разочарования. О Кесе (брат А.) – не думай. Я его расцениваю очень мелкой монеткой. И для него «решительный» и «серьезный» отпор был бы – слишком многовесен. Вообразил бы, что всерьез его брать можно. Я отсадила его очень прочно. Будь уверен, – я их хорошо знаю. Мой тон к нему таков, что он и обидеться не может (ласково и нежно), и подойти не решится. Серьезный же отпор повлек бы только серьезное отношение. Он не стоит этого. Это (по словам И. А.) «брючкин, сердечкин, сладочкин, улыбкин». Хорошо? Катанье на велосипедах? Ерунда! Он привязывался, что научит меня кататься и когда-то (давно) сказал: «Du hast wohl Hemmungen mit mir zu bleiben?»[173] Дурак! Я тогда грубо даже ответила. Это был 1937 г. А теперь я ездила, как… с собачкой, с… рабом. И такое мое поведение он лучше всего понял. Но этот, он не плохо в душе ко мне относится. Я знаю, он гадостей бы не допустил все-таки. Ему «отбить» хотелось. Но понял бы. Только я-то даже и до разговоров не сошла. После этого он очень меня уважает. От многих слыхала, как он свою Schwägerin[174] рисует. Видишь. Слушай, у меня очень точное мерило для грязи. Я ее тотчас узнаю. Верно. Поверь мне. № 2 – забудь. Устно я бы тебе все рассказала, и ты бы – понял без сомнения.

О «изломах» еще: ты пишешь, что «все в ход пущено». Я ничего не пускала в ход. Я только рассказала тебе очень просто о семье, для того, чтобы ты мог себе представить и также понять откуда я «перст Божий» для себя увидела. И в этой скорой визе, и в «отпуске рвача-шефа» и т. п. Ванечка, я для тебя ничего не «пускаю в ход». Я тебе оттого все и говорю, что хочу без прикрас перед тобой открыться. Помнишь, всегда Суда твоего просила. Мне для себя важно определиться. Ты – мой судья. Мне очень хочется начать писать. Я изнервничалась оттого, что все помехи. Селюкрин меня «вздернул на дыбы» как-то. Но от этого еще беспокойней… Я все же принимаю. О бегонии я спрашивала в лучшем садоводстве, – мне сказали то же самое о клубне, но у этой не клубень. Тогда велели поливать и в тепло. М. б. будут побеги новые, т. к. зазеленело. У меня «легкая рука» на цветы. Азалия цветет 4 года сряду по 300–400 цветков. Шапка. Ее даже фотографировать хотели для рекламы удобрения. Не дала. Что за базар. Ты глоксинии выращивал? Это бархатные колокольчики? Чудесно! Как я за все это тебя люблю! Ты цыплят выводил? Я – тоже, под мышкой яйцо носила! Живая жизнь! Ванечка, мне не выразить _к_т_о_ ты мне! И как касаешься ты… всего… самого такого некасаемого словом. Как служит тебе слово! Как послушно! Ванечка, ты Тютчева мне достал? Мне и радостно, и стыдно, что так балуешь! Не надо! Не балуй так! Ты спрашиваешь, получила ли я «Старый Валаам» и «Мери». Нет. Еще нет. Ванечка, можно мне попросить тебя о чем-то? «Куликово поле» ты не достанешь? Мне очень стыдно, но я его так хочу. Здесь – безнадежно. Я искала в библиотеке ван Вейка. Никто ничего не знает, т. к. его библиотека завещана Университету, а Университет все, его, не интересующее Университет (не научное), отдаст аукциону. Я жду этого аукциона. Ванечка, послушай, что вчера было: у меня утром тоска была. Я стояла у календаря и вижу, что на 3.ХII стоит. Сорвала листочки и загадала: «а что сегодня? То и будет». Вижу: – смотри и ты. Я посылаю его тебе, но ты пришли мне, – я всякую буковку твою берегу. Ванечка, я в следующем письме скажу тебе еще одно, о Сережечке. Я ошеломлена была вчера… когда увидела фотографию его.

Ваня, теперь о том, что важно. О том, что уже писала, что закрылось твоим письмом от 28-го. Но о чем _н_а_д_о. О встрече. Я много думала о ней. Я знаю, что это значит – на миг… и оторвать сердце. Я теперь уже скорблю, представляя это. Но… Сердце мне говорит, не чувство только, а и ум сердца, – что не быть встреча может только при ведении всего к разрыву. Без нее – топтание на одном месте, мертвая точка. Так чувствую и вижу я. Это не голос моего «движения». Нет. Я очень трезво, и строго, и серьезно все продумала. Встреча – необходима. Каков ее исход бы ни был. М. б. будет мука… Я все знаю. Но предрешив не видаться, – мы предрешаем неминуемо, если не прямое расхождение-разрыв, то… несхождение наверное. Так, и только так я вижу. Но я не настаиваю ни на чем. Я предоставляю все тебе. Пусть не заботит тебя техническая сторона для меня. Arnhem мне чужой город. Никто не знает. Exprès и т. п. – это другое. Подумай, и ты поймешь. Мне необходима моя «незапятнанность», абсолютная независимость дела от кого-то третьего. Exprès – дают поводы. По законам так надо. Не я это выдумываю. Я об Arnhem'e все продумала. Ты положись на меня – я очень «хитрая». Твои «планы» делают свидание еще более неотложным. Сережа с удовольствием к твоим услугам. Он тебя очень чтит, как и мама. Ваня, объясни еще твое: «ведь я всем жертвую, все отдаю, на что хоть смутно еще надеюсь, – отказаться от тебя, живой, всей, столько обещавшей, все отдающей… всю себя! Подумай – и ответь. Я сделаю так, как ты мне скажешь». Я не понимаю и томлюсь этим непониманием… Объясни. Почему жертва, ради чего, кого? _К_а_к_а_я_ жертва? И что могу я за тебя решить! Я не мыслю возможности такой даже… не увидеть… Милый Ивик, целую тебя; люблю бесконечно…ах да, не пиши никогда такого… абсурдного о каких-то моих возможных думах при встрече. Тебе не стыдно самому так думать? И еще мне приписывать?! Я же тебя знаю! Это ты меня не видел! Это мне бояться надо. Получил ли мое письмо – жизнь № 1?

Ваник, пришлешь надпись к книгам? Ну, хоть к «Солнцу мертвых», если так трудно ко всем! Ах, еще: ты не понимаешь, как я могла «при водительстве» увлечься № 2? Тогда «водительство» еще не началось. Т. е. вполне не началось. И… в 33 г. я предлагала Арнольду кончить [все]. Были такие данные. Я не была уверена, что я окончательно смогу его вести. Его Nevroze давал себя знать. А вообще-то: № 2 – никому – не измена! Ну, Господь с тобой! Твоя Оля

[На полях: ] Твоя машинка все больна? Никаких духов больше не надо. Эти – чудесны!

Ужасно, что у тебя холодно!

Что-то еще хотела написать, позабыла, не могу «схватить». Автограф к глазам пришлю. Если ты пришлешь. Вспомнила: «Пути Небесные» ты пишешь? Твои «планы» помещают писать?

91

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

4. XII.41.

11 ч. дня

Письма твоего, конечно, не сжег,

а поцеловал, не боясь никакого гриппа.

Да от тебя, – бояться!

Бедная моя детулька, Олёль родная, – Господи, ты больна! Умоляю, прими же «antigrippal» —,он не дает вреда, он избавит от осложнений! Уверен, что, ты не принимала, – как я просил! Сама не можешь, дай знать Сереже, чтобы извещал меня хоть словечком. Для меня ты – сама жизнь, больше, чем моя жизнь: моя вера, упование, вера в тебя, в _т_в_о_е, а это за пределами моей жизни. Ольга, все силы сердца, веры вкладываю в мольбу за тебя: будь здорова! да не будет ужасного, что было с тобой! Олёлечка моя чудесная, ласковка, милка, светик, свет мой, святая, девочка чистая – ты для меня _в_с_я_ чистая! Прости мои кипучие зацепки, это _б_о_л_е_н_и_е_ мое – ну, да, это ревность к давнему, необоснованная, это – мои «изломы»! Я кляну их, и – весь нежный к тебе, весь – светлый к тебе. Я преклонился, я обнимаю твои ножки, я тобой болею, я люблю тебя неизведанной еще любовью, такой тонкой, таинственной, нежной, чистой… назвать не знаю. Оля, как ты можешь, как ты умеешь быть нежной, – сердце пропадает, истекает от этой нежности. Извини мой «разбор» твоего рассказа, – не имею никакого права касаться всего твоего. Ты безупречна – это верой знаю, – тебя только острой жалостью можно пожалеть за вынесенные тобой мучения. Я же знаю, как ты несла тяготы жизни, как ты жертвовала собой, как выносила семью на своих плечах, слабевших! – на своих нервах, безжалостно терзаемых житейским злом. Оля, ты для меня – Святая, при всех, как ты называла, – «изломах», – кто смеет в чем-либо укорить тебя! Я любуюсь тобой, Прекрасная! впервые _у_з_н_а_н_н_а_я, _т_а_к_а_я! Ты мне дороже жизни моей, и клянусь, Оль-Оль, – я отдам жизнь во-имя твое, если бы это было нужно. Это не слова. – За меня будь покойна, во _в_с_е_м. Мой отрывочный рассказ (в 2-х письмах) о кусочке моей жизни – да не смутит тебя. И _э_т_о, такое жуткое, такое – н_е_о_б_ы_ч_н_о_е, такое порой болезненное – не столько для меня лично, а для бедной девушки, потом женщины, – прошло для меня _в_н_е, – как это не удивительно мне теперь! Это почти невероятно было бы для читателей, если бы прочли такой, совершенно исключительный, _р_о_м_а_н, – историю одной женской души. Как бы для _о_п_ы_т_а постигало меня подобное! Ты _д_о_л_ж_н_а_ выздороветь, – и я расскажу тебе _в_с_е. Часть – сильно _п_р_е_л_о_м_л_е_н_н_о_е! – только отразилась в творчестве, тебе известном, – пополняла «детскую историйку», – странно иногда совпадавшую с «Дашиной», как бы пролог к грядущему! Там – Паша и была Пашей, а тут именно Даша, ходившая за нашим мальчиком. Ведь она была совсем деревенская девушка, – и я для нее, в дальнейшем ее _р_о_с_т_е, становился _б_о_ж_е_с_т_в_о_м. Правда, м. б. я был не совсем заурядным и тогда. Я был молодой, необычайно живой (если и теперь я киплю, не слышу, не помню возраста!). Я – в воображении – был искрометен. Я мог часами говорить поэтами… я был артистом, разыгрывал дома целые акты за всех лиц, и я был… очень увлекательным _е_е_ учителем! Кааак она слушала меня, как смотрела! Я не играл ею, – я все забывал, сам увлекаясь _с_в_о_и_м. И еще – пел, по слуху знал чуть ли не все оперы (оперетки – ни одной!). Да, я даже и прославленной «Прекрасной Елены»423 – не видал. Ты в моих книгах не найдешь, думаю, ни строчки. Ну, я для тебя – только для моей Оли! = для Тебя только, = я довольно подробно _в_с_е_ _н_а_п_и_ш_у, в письмах, – только лечись, окрепни. Я так встревожен. Тогда, в 40 г. – в феврале, я тебя жалел, я тебя ободрял, я уже тревожился. Теперь… – ты знаешь, _к_т_о_ Ты для меня. Я на коленях, я прижимаюсь к тебе, я весь в тебе, моя красавица, моя слабенькая худышка… я хотел бы отдать тебе свои силы… – слава Богу, я здоров, бодр, я весь с тобой, все миги дней. О, как рвусь сердцем, всем во мне! – к тебе, к тебе. Олюнчик, напиши, если пальчики в силах, – целую их, чуть сжимаю в губах. Господи, помоги Олечке моей! Твой В. Шмелев

Грипп дает малокровье, съедает гемоглобин. Непременно – селюкрин! ты должна получить. Еще вышлю.

Странное со мной: живость воображения такая, будто я все тот же Тоник, – ни ущербления, ни на йоту! Я _т_а_к_о_й_ живости образов _н_е_ _ч_у_в_с_т_в_о_в_а_л_ и 30 лет тому! Я _в_с_е_ мог бы _н_а_п_и_с_а_т_ь – и скоро! Единственное, чего не мог бы, – это – «Солнце мертвых»! Такой му-ки не повторится. Силу его я знаю. Да, не писали – и не напишут. И знаешь – недавно, я взял… и я прочел себе, вслух, мой шепот «Торпедке»… – курочке, _у_х_о_д_и_в_ш_е_й… Там – _в_с_е_ открылось мне. Но я все ужасы, все смерти – закрыл… – ты знаешь? – песенкой – такой простой, и такой грустной… – песенкой… дрозда. Конец, сведение всей _э_п_о_п_е_и (это – _э_п_о_п_е_я, ибо захватывает эпоху, _в_е_с_ь_ народ, скажу – мир!) я дал очень _т_и_х_о, pianissimo… Да, голубка… не все это всё поймут, как ты, я, Оля отшедшая… читатели из очень чутких. Но все знают, что это. Когда я, вечерами (2–3 вечера) впервые читал маленькому кругу понимающих, в Грассе (Alpes Maritimes), y Буниных, (мы тогда с июня по октябрь жили вместе, тогда Бунин настоял, чтобы мы приехали на их виллу, в огромном парке, – «Mont Fleury», – я согласился, но… на общие расходы по хозяйству) читал только что написанную эпопею, – чтение потрясло. Бунин не мог сдержать себя (эта работа резала его, я знаю) – слишком он большой художник! – (а в искусстве _п_р_а_в_д_а_ повелевает, пусть – на миг!) – и вскрикнул, когда кончилось: «Это… будет переведено на все языки!» Я _з_н_а_л_ это… сверхчувством. Но они-то не знали, _ч_е_г_о_ мне это стоило! Этот страшный акт творческий. Только один я знал. Да, Оля знала. И я – ты видишь – все – личное – обошел, укрыл, сколько мог, _н_а_ш_у_ боль неизлечимую. _Т_а_м_ о Сережечке – только _г_д_е-т_о – в молчании – в тО-нах! Книга, конечно, делала свое в душах… и будет. Но «бесы» и иже с ними… они корчились от злобы. Они прятали это «Солнце». Они называли его «книгой злобы и ненависти!»424 Да, большинство левых, масоны, и – евреи (большинство). И там было решено: ты понимаешь, что было решено. «Собрашеся архиереи и старцы…»425 И травля началась… о, какая! Только Оля знала да я. И так я кипел, _д_е_л_а_я, вскрывая днями мира язву – ужас красный – бесов! Ныне я могу – я в праве – сказать облегченно молитву св. Симеона.

О, как я счастлив, что эта моя книга _о_т_к_р_ы_л_а_с_ь_ твоей светлой, нежной, глубокой, чуткой, прильнувшей к _м_о_е_м_у_ – душе! Как счастлив, видит Господь! – Господи, благодарю Тебя! – что я встретил и узнал тебя, Оля! счастлив, что ты _з_н_а_е_ш_ь_ меня – и любишь. Это – за _в_с_е_ – награда мне, за _в_с_е. Благоговейно припадаю к твоим коленям, обнимаю, прячу слезы, – слезы боли за прошлое, боли утрат, непереносные… слезы нежности к тебе, слезы любви к тебе, радости тобой и слезы муки… тобой и за тебя. Оля, Ольга, Ольгуша… – губки дай, ну поцелуй глаза мне, – так много они плакали… но теперь и радостно могут смотреть на _с_ч_а_с_т_ь_е_ – в отдалении… и в каком же! и – _к_а_к_ же! Ты все почувствуешь. И боль, и любовь, и – вскрик.

Целую. Твой, только, и всегда. И. Ш.

Вот, на всякий случай, адрес доктора моего: Mr. S. Sieroff, 73, rue Erlanger, Paris 16. Зовут Сергей Михеевич (С. M. Серов).

92

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

4. XII.41

День Введения во Храм

4 ч. дня Пресв. Богородицы[175]

Радость мой, светик Оля, киса-а… – молился о тебе сегодня. 21 ноября… – горькое, о, какое сегодня! День скорби. В этот день, в ночь на это 21.XI (4.XII) видели мы с Олей в последний раз нашего мальчика. Это было в 20 году. Его взяли от нас большевики и увезли. Так и не увидали больше. А нас сковали в Алуште. Это была пытка, отчаянные попытки хоть что-нибудь узнать, снестись с Москвой, с Горьким426, с Феодосией. Это были конвульсии. Всегда с тех пор, – если была церковь, мы были в церкви. Молились о… будто живом еще! – Вчера я забыл, что канун, – в тревоге о тебе. Но сегодня рано поднялся, был у обедни. Вот, видишь: о _н_и_х-и-о нас молился и вынул просфоры. Птичка моя! Какое чудесное сегодня Евангелие! Я его очень люблю, этот простой, глубокий рассказ. И сегодня задумал, забыв: какое будет сегодня? И в чем смысл его для – _н_а_с? «Марфа и Мария»427! И так мне светло стало! Прояснило вдруг: такая бытовая, такая верная подробность! С виду – просто как! Зачем привел ее св. Лука? Как вспомнил? «Случай малый жизни» Его, _э_т_о_г_о_ выдумать нельзя. Так это не громко, не событийно. Это – _б_ы_л_о! И это врезалось в памяти. Частный случай – «в гостях». Это – сама Правда. Вот психологическое доказательство подлинности. Пришел в гости – и вот как просто случилось – маленькое, – и _о_б_и_д_а, чуть ревность! И – наставление. И – какое! Помните: есть земля, но – главное – есть _Н_е_б_о! _Д_у_х. Искания его. _Б_о_г. _С_в_е_т. _В_ы_с_о_т_ы. И – Любовь! «Мне любовь нужна, не лепешки твои, Марфа», Сердце твое нужно. Принимает все – и угощение – яства, и – _в_е_д_е_т. Мало сего: в этих нескольких строчках о быте – чудесный апофеоз-гимн: прославление Матери Света, Чудесной, – Материнства! Посторонняя, кто-то, свидетельница, – из гостей, конечно, или – прохожая, слышавшая ропот Марфы, и Его слова, – восклицает, _с_л_а_в_я_ Мать: «Благословенно чрево, носившее Тя, и сосцы…»428 Вот _о_с_в_я_щ_е_н_и_е_ любви земно-небесного (человеческого – для смертных) _а_к_т_а! Меня, сегодня, впервые – так озарило. И я… думал все время о тебе, о нас. Если бы такой святостью благословлена была наша любовь! Быт, радушие, угощение, и – все о Господе, _в_с_е_ Им пронизано, и большее _о_т_д_а_н_о_ Вечной Правде, Жизни Духа Любви! – Любви. Я всю любовь беру, и земную, – брак в Кане!429 Он любовался Его Марией! И – благословлено. Оля, помолись, приникни к Ней, к Нему! Помолись о нас!.. Милая, как ты близка мне, бесценная!

Моя «Арина Родионовна»430 все не приходит, – больна. Адреса ее не знаю, горе. Завтра наведу справки. Не хочу Елены, привык к новгородке, к ее «дозорам». Опять набил посуды, начудил в кухне, – не люблю плохих ресторанов, и в центр ехать – поздно было, от обедни. Но сыт, только в пюре картофельное вместо сгущенного бульона, из похожей бутылочки, – вкатил muscat! Ну, с сосисками сошло. И еще шоколадный крем, – как-то сумел сварить, – и – грушу с коньяком. Я, ведь, вроде рыжего Гараньки431 (из «Лета Господня»). И поглядел на себя со стороны, думая, как мой Василий Васильевич432: «Мудровать-то мудрует!». Бац! посыпалось. Смех. И все – о тебе. Оттого и набил посуды.

Олёлька, принимай же селюкрин и – антигриппал. Ты, гадкая, не послушалась, не принимала вовремя! И – заболела. Я знаю. Хочу цветов послать – не замерзли бы. Я здоров. Получила «Старый Валаам»? Автографы пришлю, когда точно узнаю, какие мои книги получила, _в_с_е. Дай список. Целую лобик, глазки, губки, щечки, шейку, грудку, – все, все…..до последнего мизинчика на ножке. Всю. Понимаешь… _в_с_ю. Ох, Оля… о, какое томление! Ведь я тобой как бы восполняю все, на что имел право и силу в жизни, – и не взял: выбрал – славословие, как Мария. Но ведь Мария _о_б_о_ж_а_л_а!.. Это же – любовь ее! Все брошено. Сидела у ног – и _в_с_я_ в Нем. Я весь в тебе, в Тебе: в земной – и – творящей Сердцем. Весь – в твоем телесном облике – и весь с тобой, с _Т_о_б_о_й, _Д_у_ш_а! Олёк, дай губки, дай, дай… всю себя! О, как люблю!.. Нет у меня сил не крикнуть, как люблю!..

Дай мне весь порядок твоего обычного дня, – по часам, – чтобы я знал каждый час, где ты, что делаешь. Когда ложишься? Тепло ли одета? В шерстяном ли белье, на тельце есть ли теплое? Если да – никогда до теплых дней не оставляй шерстяного, _в_с_е_г_д_а, – и – ночью! В проклятой стране болотной – иначе нельзя, – все сырое: сердца, умишки, слова, чувства, _д_о_м_а!

Прячу лицо в складках твоей одежды, дышу тобой, буквально. Хочу дышать!

Целую. Твой Тоник – Иван – Ваня Шмелев

Я весь в бунте, от тебя! Никогда не было _т_а_к_о_г_о!

Какое запоздание, – и какой огонь! Что это?! Как ты _в_з_я_л_а!

93

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

5. ХII. 41

2 ч. дня

Встревожен твоей болезнью, девочка моя чудесная, радость, свет мой! Вчера запросил Сережу и маму, послал тебе, – много писал эти дни, – и все о тебе, во всем – Ты! Можно ли так – все сильней чувствовать, как ты дорога, как незаменима, как прекрасна! Олёль, пусть мама напишет мне, если тебе трудно. Я совсем здоров, не боюсь холода, – мне так тепло, (жарко!) – от одного _з_н_а_н_и_я, как ты любишь. Ура, сегодня заявилась «Арина Родионовна», ахнула на кавардак у меня, – «кто это у Вас набил посуды!» – «Я, Арина Родионовна, с _р_а_д_о_с_т_и!» Ну, да, с радости, что я люблю тебя, больнушка Олёк, что я – в тебе, в сердце, и ты – во мне! Ольга, _в_с_я!

О, я тебе расскажу невероятную историю – а она была! – и ты в сердце ее сбережешь. Т_а_к_и_х_ историй не было, думаю, ни у _к_о_г_о! Вот какой был твой Ваня! Дурак? Сумасброд? Чудак? или – это _г_о_т_о_в_и_л_с_я_ родиться писатель русский? Все это крепило меня – для будущего. Но и сколько же мучений было! Сейчас получил письмо. М. б. меня _в_ы_п_и_ш_у_т_ в Берлин. Оттуда буду хлопотать о лагерях. Какой, к черту, я русский писатель, если сам не увижу души русской, ее остатков после 24 лет ада у бесов?! Алеша Квартиров взял с собой мою карточку – м. б. ты скоро получишь. Изволь ответить, на каких духах остановился твой выбор. Я пошлю еще «L'heure bleue» и «Muguet». Не смей отмахиваться, – не лишай меня малой радости! Сейчас еду за новыми рамами для твоей мордашечки неизъяснимой. Затем – в Эмигрантский комитет433, по важному делу о поездке. А буду уже в Берлине хлопотать об Arnhem'e. Я бодр и – всегда ты – во мне, вливаешь в меня силы. Но… как же мне _п_и_с_а_т_ь_ хочется, – не меньше (или – чуть меньше!) – чем – _т_е_б_я! Но если бы ты была уже моей, – как бы я писал! Оля, киса… («ласкаюсь киской»!) – как ты умеешь, ласково – (и _ч_т_о_ же я за этим раскрываю в воображении!) – о, милая! Не могу написать, нельзя, не выдержит бумага (сгорит!), _к_а_к_ люблю! Олёк, _к_а_к_ бы прочитал тебе кусочки из «Солнца мертвых»! Плакал бы с тобой. Да разве это только?! Я бы тебе _с_ы_г_р_а_л_ _с_в_о_е! Оля, – дошло ли письмо, где я говорю тебе, отчего ты _т_а_к_а_я? Ты – от Церкви, и – от страстей. Люблю, душу тебя нежно в руках… Вчера доктор попробовал мое рукопожатие… – поразился. Стал крутить мне руки… и не мог свернуть, – я оказался сильней его. Ему 57 – и я ему шутя скрутил его руки. Это ты мне дала такую силу? Правда, я всегда упражнялся, – [1 сл. нрзб.] – 3 [1 сл. нрзб.] раза в день, когда еще «боролся с искушениями» («история Даши»!). Я расскажу… Сцена на кладбище Новодевичьего монастыря – небывалое. А сцена в июле (малиновое варение), когда Даша предстала… – не скажу. После, в _п_о_л_н_о_м_ рассказе. Если бы я написал этот роман, – его читал бы весь мир. Но… я не напишу: 1) не люблю писать со своей жизни, 2) жива Даша, (должно быть) 3) на очереди «Пути Небесные». Но ты будешь знать _в_с_е.

Сегодня утром твоя открытка – expres, 28-го XI. Знай, Оля: ни тени мысли – не должно быть у тебя, – что я не хочу писать, – я только этим и живу! Я – увидишь, – сколько писал тебе, с 26-го. Не разберешься.

Сегодня письмо из Берлина: зовут – на 2 мес.! – отогреваться от парижской ледяной квартиры! А я – несмотря на запрещение доктора – окачиваюсь ледяной водой. Но сегодня – в последний раз: на дворе теплей, только сырость, брр… – не терплю, как и ты, этого студня. Я люблю крепкий мороз, а свежо – я быстро согреваюсь… яркими представлениями – _т_е_б_я! Жгучая моя, солнце мое слепящее! Ольга… – Оль!..

Ну, надо ехать в центр, дела. Обнимаю, ласточка… («бровки – как ласточки»!) лелею сердцем, мыслью, тоской неусыпающей и… всем стремлением – только Ты! всегда! – Твой крепко, только, – Ваня

Спаси тебя, Господь, Оленька моя!

Будь здорова! Ешь больше!

Селюкрин – обязательно!

Прими «antigrippal»!

Не будь упрямкой,

капризкой, мнишкой…

и – злю-кой! Ты вся —

нежность, зло – не к

тебе! Ты – Свет и

лю-ба!

Твой И. Ш.

Remington-portative[176].

Моя машинка чинится – и вся будет

заново. Вот она и начнет петь «Пути».

Не лечилась лет 10. Пора и сдать.

Я без нее скучаю. Очень.

Но твое перо – спасение.

Всегда его целую, когда беру.

Почему?

И твои письма «с гриппом».

Никаких зараз не боюсь, а —

от тебя..! – это только

излечение _в_с_е_г_о, от

тебя! Губки..!

94

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

5. XII—6.ХII.41

12 ч. 15 мин. ночи на 6-ое

Посылаю почему-то 7-го

Знаешь, Ольгушоночка, в нашей переписке сам черт ногу сломит. Она не может не войти в историю русской литературы, (но когда я пишу тебе, будь уверена, что об этом забываю и не для «истории» пишу, а весь – в тебе, до самозабвения!) и будущие словесники во многом запнутся, – придется делать много «примечаний». Дело в том, что «expres» перебивают письма, посланные раньше, ответы на expres перегоняют ответы на письма ранние, а т. к. ты меняешься по часам (я – хотя и «вспыхиваю», но редко), то путаница для гг. словесников будет непосильная, чтобы им разобраться в самом содержании «истории странных сношений, очевидно, безумно любящих друг друга корреспондентов». Смотри: в письме от 21.XI – expres'e – ты вся – нежность и радость моя. Получил его 27.XI. На другой день – писала – в отчаянии от моей обиды (и все о письме 15.XII), непостижимо жестко. За это время я тебе – только свет посылал. А твое письмо 22.XI получил сегодня! «Историки» скажут – «письма из сумасшедшего дома!» Ну, это мое письмо поможет. Целую голубку. И. Ш.

Прошу: ешь больше устриц! Дают кровь. Я ем по 2 дюжины и фосфор.

95

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

7. XII.41

«Скажи как любишь» – В открыточке твоей от 1-го XII…

«Напиши как любишь» – мое, – скрестилось где-то с твоим в пути… (Или – неужели в неотосланном сгорело?)… Но все равно… эти… слова… летят навстречу! —

Ты хочешь того же, что и я!.. Как мне понятно это! Ты хочешь слышать, впивать глазами, еще, еще раз знать, прочесть, чтобы, на миг хоть, волной любви быть унесенным… чтобы словам этим дать сердце сжать до сладкой боли и… «замереть»… Так, я, читая твое, вдруг вздрогну вся, глаза закроются, и от них пройдет струей горячей до сердца. Сожмет его… Как чудесно!.. И… голова закружится чуть-чуть… И несколько мгновений я отрываюсь от письма, чтобы снова, снова, снова его впитать глазами, вобрать чуть слышный аромат твой, всякую черточку заметить и отыскать за ней движение твоей мысли, чувства, угадать твое дыхание…