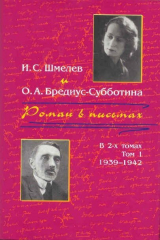

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 33 (всего у книги 55 страниц)

Боже мой, как я ждал Праздника, как надеялся… моя Олёль согреется сердцем, почувствует меня в этих чистых цветках… как мечтал! Эта твоя «одна» свечечка на верхушке елочки твоей… ты писала! – меня опечалила! Я до тоски метался – послать тебе – радостных, ярких… и как мало нашел, но все же я нашел и верил – вот, 3-ье сегодня… м. б. попадут на 2-й день, так и думал, и так был рад, когда Сережа написал… как раз к 8-му едет. И «Пути» мои так во-время дошли… не знаю, _в_с_е_ ли. И… почти _з_а_б_ы_л_ про зло в открытке… верил, что оно придет позднее моей «отмены». Неужели я и в других письмах так «вырвался»?! Не думал. Я искренно просил – не считаться с открыткой, – я уже овладел истинной меркой для тебя, восстановил себя на верный уровень – к тебе! Клянусь, моя бесценная, клянусь самым дорогим, нетленным! Должно быть обреченные ландыши _п_о_г_а_с_л_и, за эти 9 дней?! Ты не хочешь меня опечалить и говоришь – чудесные! 9 дней! Ольга, все твои цветы _ж_и_в_у_т! Все, все, все. Это – чудо, _т_а_к_ долго оставаться свежими, _ж_и_в_ы_м_и. Я их целую, вхожу к ним часто, в холодную их комнату, – моя очень большая комната, как бы «ателье», на зиму перегорожена портьерой и холостой – картонной – стенкой, иначе не согреть; и в той, и в другой по большому окну, около 4 1/2 метров каждое, и холодят. В ней сейчас 10 градусов, а у цветов 3–4. Согреваюсь электро-радиатором. Олюша, не «золотить пилюлю» писал тебе вдогонку за открыткой, а всем сердцем ласкался, молился на тебя. О, как я тебя люблю, – ты не простая моя Оля, ты – правда! – как Святыня мне, ты – Божественная, чистая, молитва моя, небо мое… Оля, верь мне, какую голубоглазую тебя я видел во сне, золотистую, нежную! Ну, чем высказать, как ты для меня чиста, свята? Господь мне тебя послал – мне быть лучшим, чистым через тебя! Ни слова больше о _д_р_у_г_и_х, для меня в твоей всей жизни – ты только, одна ты, нетленная. Я должен был преклониться перед твоими терзаньями, перед беспримерной волей к _ч_и_с_т_о_т_е, к идеалу, к жертвенности! Ты была предоставлена в тягчайшие дни жизни юной лишь своим силам, своей неопытности в жизни, ты искала в людях _ч_и_с_т_е_й_ш_е_г_о, я знаю… и – сколько выстрадала! И я позволил себе столько неопрятных слов… я горел страстями, утратил власть над собой, лучшим, не совладал – на миг – с безумием, и… – как же я болею!

Олёль, ты все еще любишь? моя? да? Без тебя не могу, погибну.

Целую чистые глаза твои. Твой Ваня. Олюша, да, близкая? Молюсь.

[На полях: ] Не забывай меня! Я жду твоего письма, как _ж_и_з_н_и! Ни слова о больном. Оно _в_н_е_ тебя.

Ты, бедняжка, мерзнешь… Оля, успокойся, поверь же мне! В слезах гляжу на тебя. И как ты мне _д_о_р_о_г_а!!!

Досылаю это письмо, почему-то – в душевном смятении – не отправленное (замененное другим).

И. Ш.

138

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

22. I. 42[241], 4 дня

Олюночка родная, ласковая моя, прокурор мой беспощадный, – скажу сильнее: гениальный! да, твое письмо «без обращения» – столь резко меня хлестнувшее, – я и сейчас чувствую его «ожоги» в сердце – и по-делом! – а письмо пришло вчера, – письмо это твое – кажется пределом всего, что мог бы желать гениальный из всех гениальных обвинителей! Ты потрясающе _у_м_н_а, необычайна, я такой сжатости и силы выражений – да еще в душевной муке! – не встречал, и сам Достоевский, мастер на «обвинения», – возьми «Карамазовых», «Преступление и…» – не мог бы создать лучшего «реквизитуара»!! Не сочти все _э_т_о_ за «подход» к тебе, за попытку тебя смягчить: ни ты, ни я в этом не нуждаемся, ты – пряма, я – найду и без этого путь оправдания, не только милосердия твоего ко мне. Я искренно говорю: при всей моей горечи от твоего письма-обвинения, я восхищаюсь твоим умом, твоей страстностью, твоей _м_е_р_о_й. Чудесная, незаменимая, родная, дружка! И – всегда и во всем чистая, _в_е_р_н_а_я, – _с_в_я_т_а_я, для меня. И будь, будь такой, навсегда.

Твое возмущение мною мне понятно. Но я хочу хоть половину моей вины снять с себя: я зачеркнул свою «открытку» – от 31.XII, я вдогонь отправил письмо за письмом, прося тебя с этой безумной открыткой не считаться. Опоздали письма? Одно помни: я – как все, грешный, в страстях, в возбужденьях, в безумном напряжении охранить – в душе – твой лик чудесный, неприкосновенный. Помни же, кощунство не чуждо и высоко-духовным, испытанным, сжегшим, кажется, все в себе земное, страстное… – и они порой обуреваемы, и, мыслями боковыми, как-то грешат кощунством, воспевая в то же время Святое, недоступное людскому праху! Мысли злые, разжигающие, их мысли-чувства иногда грязнят все-честное. Все это – искушения, бренность плотского, греху повинного. Твои откровения мне я принял болью, я подошел к тебе с обычной меркой, меряющей страстную душу и страстное в тебе, как и во всех, и, борясь с чем-то, во мне протестующим и за тебя стоящим, я все же смутился духом и пытался найти в тебе _у_я_з_в_и_м_ы_е_ точки. И находил, сам сему _н_е_ _в_е_р_я. Святая, чистая моя Олёль, я должен был мерить тебя совсем иною меркой, редкой, почти мне недоступной: в работе над своим искусством я применяю общечеловеческое мерило, а ты не этого масштаба: ты – сверх-масштаба. Я должен был исходить из идеальнейшего и чистейшего, и святейшего, _ч_т_о_ в тебе сильно представлено, что тебе _д_а_р_о_в_а_н_о. И – проще исходить, в детской простоте, и в детской вере. В них только – _п_р_а_в_д_а_ Святого. Ты себе Крест взяла, за несчастного, ты пожалела, не жалея себя, а я… подчинился мелкому во мне, _о_б_ы_ч_н_о-среднему. И – возгорелся. И – возгордился. И – ныне очищаюсь. Ты – нетленна, ты благословенна. И я склоняюсь перед тобой, я ножки твои целую, дитя Света, я весь в слезах перед твоей Иконой… – прости меня. _В_с_е, _в_с_е_ прости мне, Оля. И верь, как же я плакал вчера, как мучился! Эти девять дней твоих безвинных страданий остались во мне, и терзают меня. Не вспоминай о моем позоре перед тобой. Ты – нетленной осталась, а я… кощунственник. И чистые цветы – одни, сиротки наши! Все твои цветы – _ж_и_в_у_т!! Оля, голубка, гуленька моя, единственная и _в_е_ч_н_а_я_ моя… – поверь мне, я искренно винюсь, и открываю тебе темную сторону своего бунтующего сердца. Я кляну себя, а тебя молю – забудь. Я всегда _в_е_р_и_л_ и буду верить в тебя, в твою чистоту, в твою исключительность и непохожесть ни на кого из земных. Таких, как ты, я _н_е_ знал. И не узнаю. Таких – _н_е_т_ на земле. Знаешь, Оль, ведь я создавал, пытался создать мою Дари… из _ч_е_г_о-то… чего _н_е_ видел в жизни, во что и поверить не мог бы… – я лишь мечтал о такой… и – что же? Я _н_а_ш_е_л_ такую, – _Т_е_б_я! Да, да… я написал тебя, тебя не зная, написал женщину-дитя, просветленную небесным светом, сквозящую этим светом, – и – все же, повинную _г_р_е_х_у, страстям… и – нетленную. Да, я счастлив, что предвосхитил тебя… нашел намек на тебя… и – _н_а_ш_е_л_ настоящую Тебя. Да, теперь уж мне точно ясно: что Дари – Ты. Я был в нее влюблен, иначе я не смог бы ее дать… – я уже тогда любил тебя, искал тебя, _в_ы_д_у_м_ы_в_а_л_ тебя, твой Лик Бессмертный! Ныне – я _в_с_ю_ тебя нашел. И я напишу тебя. Да, Дари осложнилась. Во мне. Она теперь _ж_и_в_е_т_ во мне _ж_и_в_о_ю, полною несказанной прелести! О, как лее я люблю ее – Тебя! Ольгуна, ты стала для меня еще дороже, еще чище, еще святей. Ты – во всем – беспредельна, во всем – лучшем-то. Я, безумец, ножки твои целовать должен, благодарить тебя, что ты открылась мне – и _т_а_к_ детски-чисто, как на-духу, открылась! Эти муки твои на горах, эти вдыхания цветов, это борение страстей в тебе, эти _з_о_в_ы… – это сама святая правда, это _н_а_ш_а_ «цепь земная», ею прикованы к земному! Ты открыла мне это, ты подарила _э_т_о_ моей Дари. Для меня это – твое откровение мне. И это, слабо угаданное мною в Дари, – крестик под грудью! – эти твои томления, – какая правда! – ты подаришь роману. А себя… всю себя, дивную, ты подаришь Ване твоему, который тебя любит и чтит, как самое драгоценное, святейшее! Оля, твои вопросы в письмах от 1-го и 2 янв. – я понимаю, и я отвечу на них. Чего хочу от тебя? Оля, я хочу, чтобы ты была моей, _в_с_е_й_ моей, женой моей, была со мной, была моей святыней, моей Иконой чудотворной. Оля, я тебя люблю _в_с_е_й_ любовью, и не страшусь, и не стыжусь этой своей любви к тебе, хоть и насколько же я тебя старше! Но ты – не боишься сама сего, ты меня любишь, я так тебе верю, твоей любви… и я зову тебя, и я… не знаю, что же мне сделать, чтобы все это, последняя мечта-желание жизни, осуществилась скорей. Я не стыжусь и самовольства, и – _п_о_к_а_ – _н_е_з_а_к_о_н_н_о_с_т_и. Мне ждать нельзя. Я хочу того же, святого в любви, в _п_о_л_н_о_й_ любви, как и ты. Оля, дай мне Сережечку, или – Олю… – все драгоценно, все свято, все – предел счастья. Да, ты воспитала бы ребенка, я знаю. Нового, чистого, светло-просветленного в уме и сердце! Это был бы Дар твой-мой – живой жизни. Олюша, верь мне, – я хочу твоей любви, счастья с тобой, ласковой с тобой общей жизни, на моем скользком склоне. Поздно? Время неизмеримо днями, годами: так оно условно. Но ждать долго, ты знаешь сама, нельзя. Чем можем ускорить начало нашего нового, общего пути? Мой приезд… конечно, _э_т_о_г_о_ не решает, ни-чего не решает. Я тебя з_н_а_ю, _в_с_ю_ знаю, и я хочу тебя живой, но… увидеть на день-другой… и – уйти, в свою пустоту одиночества! Правда, я могу уйти в свою работу… – но, Оля, с тобой, возле тебя моя работа, знаю, будет искрометна, ярка, сильна, оживотворена – тобой. Все может измениться, облегчить… но срока мы не знаем. Дни уходят. Вот, 4 месяца, как я тебе открылся _в_е_с_ь, всей душой, сказав: Оля, будь моей женой, законной. Теперь скажу: если пока нельзя тебе быть моей женой по закону, будь ею по духу, по плоти, по молитве нашей, общей… _п_о_к_а. Я открыто назову тебя моей женой, мне никого не стыдно и не страшно. Ты нужна _ж_и_з_н_и, ты _н_е_ можешь, не имеешь права быть _в_н_е_ ее. Тут, в этих словах – _в_с_е. Ты не должна быть под спудом. Я буду счастлив наполнять твою душу – чем пожелаешь, что в моей власти, в моих силах, в моем умении. Ты жизни не боишься, ты – _с_а_м_а_ Жизнь. И я – с тобой, не боюсь ни за тебя, ни за себя. Если откроется Россия, – у нас _в_с_е_ будет, пусть хоть короткий отрезок лет, что мне суждено прожить. Ты для меня ныне единственная, вечная, земная и небесная. Ты – с моими отшедшими – _е_д_и_н_о_е_ для меня. И _о_н_и, – если они _е_с_т_ь_ _т_а_м, – они тебя любят и благословляют. Верю так. Никогда ты мне не была необходима _т_о_л_ь_к_о_ _д_л_я_ искусства. Ты мне дорога, _ж_и_в_а_я, обладаемая вполне, ты, Оля, Олюша, Ольга, Ольгуночка, Олёль моя, Олюночка, моя дива чистая, моя _Д_е_в_а. Вот как я смотрю на тебя, как ценю тебя, как люблю тебя! Я все люблю и ценю в тебе: и твою чистоту, и твою земную порыв-страстность. Я _н_а_ш_е_л_ тебя, я вызвал тебя мечтой, и ты выступила из смутных далей, олицетворилась, ожила, – и я тебя дождался, как бы _с_о_з_д_а_л. Да, я верю: у нас одна с тобой Душа, как бы половинки, разделенные, которые стремятся слиться. И – должны слиться. Я тебе писал, что цветок _ж_и_т_ь_ будет, хоть и не клубень. Так бывает очень редко, я знаю. Пусть _э_т_о_ будет знамением нам: будем жить. Будем же творить в жизни! Так слитно-дружно, как бывает редко-редко. Оля, вот мое сердце, смотри: я _в_с_ю_ правду тебе сказал, только Правду, мою, нашу. Я понимаю твою любовь, ибо она и во мне, такая же. И я так же страдаю и жду, жду тебя. Я все силы употреблю, чтобы нам свидеться, – скоро весна, и я приеду, буду пытаться… или – ты приедешь. И ты пытайся. Я так молю тебя! Я так досадую, что удержал тебя тогда… но ведь и тогда было уже трудно. Ведь мы открылись друг другу уже после возобновившейся нашей переписки, после – много! – твоей болезни (40 г.), – весной 41 г. Разве могла приехать ты? «Сердце сердцу весть подает», написано тобой «встречно», в апреле 41 г.: не могла приехать? Нет. Никогда не удовлетворюсь этой «любовью в письмах», ни-когда. Она только сближает нас, уяснеяет друг-другу, но не отдает друг-другу. Мы должны _с_а_м_и, своей волей, отдаться друг-другу. Как это сделать..? Все еще не знаю. Без тебя – нет жизни, я не горю в работе, но я _х_о_ч_у_ гореть. И буду. «Пути» готовы, пиши. Стило исправят в понедельник. Как чудесны твои цветы! Сирень – 23 день! Гиацинт! Цикламены – с 13.XII. Целую всю, всю, всю. Твой Ваня

[На полях: ] В эту субботнюю всенощную начинают петь чудесное: «Покаяние отверзи ми двери Жизнодавче581. Утренность бо дух мой ко Храму, Св. Твоему»… Оля, как бы я хотел все постные службы – с тобой, в России! Оля! О, сколько мы чудесного пережили бы, и – вместе одной Душой! И это должно быть, _б_у_д_е_т! Верю. Не уйду – до того! М. б. еще 20 лет проживем вместе! И сколько я могу написать! Во мне столько воли к творческому! И – столько – планов! На 3 жизни хватило бы!

Нашла меня в «Путях»?

Горели алые свечки? Сохранила одну к Светлой Заутрене?

Масленица – 9-го февр. Новгородка Арина Родионовна (вот няня-то была!) спечет мне блинов. Люблю блины – и все. Я все люблю.

Неужели мы когда-нибудь будем вместе – _в_с_е_ – обедать, думать, писать, играть?!! – Да. Петь.

Бедняжка, как ты мучаешься в холоде, с печами! У меня +10–11°! Скоро пустят центральное отопление. А [1 сл. нрзб.] теперь – 1-й день – хороший!

Я тебе _в_с_е_ сказал. Мне нечего скрывать от тебя! Я – силен, чтобы жить с тобой, я _н_и_ч_е_м_ не болен, кроме «сонной» ulcus duodeni. Сердце мое – хорошее.

Ох, как все сильней люблю, Олюша, и как жду. Как живую тебя _х_о_ч_у!

Прилагаю твои-мои цветы в пакетике. Поцелуй.

139

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

24. I. 42 8 утра

Милая Моя Ольгуна, я написал тебе и в ответ на твое письмо «без личного обращения», и на последующее. Написал также и по поводу разрешения самого главного – как нужно поступить, чтобы покончить нам с тяжелым для нас положением неопределенности твоей и моей _ж_и_з_н_и. Все эти три дня с письма твоего я в подавленности и смуте. Я вижу, что необходимо еще раз коснуться и твоего письма от 17. I, и моего предложения о разрешении неопределенности. Последнее особенно необходимо, а почему, – поймешь.

Я сильно ранен твоим уподоблением моего поступка с тобой, – говорю о моей открытке от 31 дек. и о моих письмах, посланных вдогонку открытке, чтобы исправить горестную мою раздраженность от твоей «повести жизни» – уподоблением действия моих писем – подлости, совершенной некогда в отношении тебя неведомым мне «Н», кого я определил, как «безобразничающее истерическое ничтожество». Перечитай же мои письма внимательней, и увидишь, как ты меня хлестнула. Своими письмами вдогонку я брал назад ту проклятую открытку, просил простить мне ее, и в письмах не пилюлю золотил ласковыми словами, а искренне винился и старался объяснить тебе, что моя просьба о «всей правде» вытекает из разбора твоего душевно-физического строя, твоих поступков и отношений с лицами – «встречными» в твоей «повести». Разве не вправе был я просить тебя закончить рассказ о «Н», – ибо ты его-то и не закончила, лишь пообещав сказать о «покаянии „Н“», – ? Разве это «утверждение клеветы»?! Разве здесь непонятно тебе мое волнение? разве не мог я испытывать то, что переживал Фома? Фоме Господь ответил, ты знаешь – как, и не сказал ему, как сказала ты мне: «уйди, ты мне _н_е_ _н_у_ж_е_н_ больше». А ты это сказала мне, почти сказала, хоть и не высказала явно. Тут, в моем понятном волнении, _н_е_ утверждение клеветы, а страстное желание убедить себя, что искушавшие меня томления, – поставь же себя на мое место, и тебе станет ясно, как психологически прав я! – лишь давящий мираж-кошмар. Это не утверждение «непреложности», не грязь, которой будто бы я тебя пачкаю, это – мое страдание, навязчивая мысль, меня терзавшая, безумная мысль, ныне сгоревшая. Я боролся с нею, и я одолел ее, а не подчинился ей, не принял ее, как непреложность. Я очень терзался тем, что она могла во мне родиться, и я цеплялся за все, что могло бы ее закрыть от меня. Ты могла бы понять мое душевное состояние, если бы не ослепилась раздражением, и тогда ты поступила бы, как Христос в отношении томлений Фомы582. Ты все преувеличила, что было мною высказано в письмах, мои муки за тебя ты обратила в грязь, которой я будто бы тебя «пачкаю». Не так это, я всегда верил в чистоту твою, в идеальность твоих порывов, в способность твою к жертвенности. Но согласись же, Оля, что у меня были основания для смущения, для вопросов, для «помрачения» ясности в восприятиях того или другого из сообщенной мне «повести жизни». Все эти «деми», упоминаемые тобой, лишь логически оправдываемые заключения из фактов, из анализа твоих поступков. Все эти «увлечения» твои, так часто чередовавшиеся, так легко возникавшие, так неизменно приводившие – и так быстро! – к иным интимностям в обращении с увлекавшими тебя лицами, – могли же они вызвать во мне горькие и волнующие предположения о «легкости» восприятий, о… «это же так все невинно», так извинительно, так… безгрешно! и так… безотчетно! И «Дима», – тут уже бли-зость! – и «Микита», и… об «инкогнито», о… таком сверх-интимном, как «ребенок»… и твои слова «Диме»… – «надо _в_с_е» – еще и подчеркнуто это «в_с_е»! – «в_с_е_ _з_а_б_ы_т_ь…» Что – забыть? что – это «в_с_е»? Зачем это «в_с_е… _в_с_е»… забыть? – если ровно ничего не было? Значит все те же «легкие поцелуи», такие «быстрые», так легко уделяемые, как и в случае с «Лёней»… и, значит, так легко извинительные? И как же, при таком напряженном (в данном случае) легкомыслии, – а таких случаев – очень много, – и «Лёня», и «Н», и «Дима», и «хирург», и «Г»… и… и… кто еще? Разве я, кому ты дала право вглядываться в твою жизнь, не получил от тебя же права спросить тебя, просить тебя – объяснить мне то-то и то-то в этом хороводе «увлечений»? При чем же тут «пачканье», при чем же тут уподобление моего понятного волнения утверждению _н_е_п_р_е_л_о_ж_н_о_с_т_и? – «подлости „Н“»? Почему даже отказ признать за мной тот простительный душевный хаос, в котором был и томился Фома когда-то, и что так любовно-ласково-кротко принято было самим Христом, и прощено Им? Оля, я тебе во всем верю, правде твоей верю, но я слабый, греховный человек, я тебе отдаю всего себя, я перед тобой душу раскрываю, доверчиво, томления свои открываю, и моя мольба к тебе не неверие в твою чистоту, а моление – «укрепи же меня, слабого, смутного, грешного… укрепи меня, Олюша, в моей _в_е_р_е_ в тебя… ты же сама, невольно, колебала ее твоим „рассказом“!» В ослепленности от сильного вживания в твой рассказ, я начинал громоздить всякие ужасы… и в то же мгновение я им не верил, я _т_е_б_е, твоей духовной силе верил… и в тот же миг я молил тебя: «Оля, я несу в сердце твой чудесный, твой чудотворный _о_б_р_а_з, Образ… я на него молюсь… помоги же мне удержать его в себе! снизойди к шаткости моей грешной, к моим сомнениям, к моей неисследимой тоске!» И это, такое понятное, терзание, и эту страстную жажду утверждения твоей высоты и чистоты, ты понимаешь, как мое убеждение в непреложности того, от чего я отмахиваюсь, чему никак не верю, не хочу, не могу верить… и чем томлюсь! И если бы я просил «доказательств», и ты бы дала их мне, и я бы только по ним признал правду твою, ты могла бы сказать – «такой мне _н_е_ _н_у_ж_е_н_ больше»! Мне доказательства _н_е_ нужны, _т_ы_ – вот моя вера и мой упор, и я победил себя, и ты для меня – нетленна, ты для меня – чудотворный Образ! Вот _э_т_о_ и есть истинная моя правда, моя чудотворная опора в томительных искушениях моих, в греховной слабости создания, из праха сотворенного. «Чумовые» письма мои – внешнее выражение «томлений праха», я изливал в них томления и не отсылал их тебе, – я побеждал _с_е_б_я_ _с_а_м! А о письме 1 дек… – это же не в укор, что я все же, возвращенное раз, снова посылал, не в укор тебе, а потому, что там я давал литературные примеры, которые могли быть полезными тебе. Я поверил тебе, что ты не из каприза не хочешь писать то, о чем я просил тебя, а от смущенья перед трудностями работы – но никак _н_е_ задачи. И послал тебе, как бы с тобой беседуя. А «чумовые» письма я ни-когда не отсылал, я их рвал, слабое, грешное в себе рвал. Ты знаешь, я живу воображением, оно часто уводит в нереальность: мои «чумовые» – повелительный отклик мучительному воображаемому, – я откликаюсь – и тем избавляю себя от «призраков», – и потом рву эти «призраки на бумаге», – и они никогда не возвращаются ко мне. В твоей «повести» много «призраков», они стали давить меня, и – чтобы от них избавиться, я писал «чумовые письма». Слишком ты дорога мне, слишком предельно, вернее: беспредельно! тебя люблю, возношу, смотрю на тебя снизу вверх, и все, что тебя коснулось, – уже осквернение тебя в моем сердце, уже попытка тебя снизить, и я начинаю тобой томиться, я начинаю эту борьбу с призраками, тебя во мне темнящими. Как же, значит, _я_р_к_о_ твое изображение их даже в сжатом виде, в этом конспекте-рассказе! Ч_т_о_ бы со мной сделала, если бы стала давать «сцены»! Ты, твои «призраки» задушили бы меня. Тоже, м. б. только в меньшей степени, было бы и с другими, – читателями. Суди же сама, Олюша, до чего ты сильна в изображении, в творчестве – начальном! – твоем. Есть закон психологии творчества: когда что-нибудь начинает загромождать душу, художник _д_о_л_ж_е_н_ чтобы избавить себя от этого бремени, – излить его в творческом порыве. Так Гоголь, угнетаемый «тоскою жизни», _и_з_б_а_в_л_я_л_с_я_ от этой тоски, от ее призраков, творя свои «Мертвые души»583. И так – со всеми. Так и со мной, от твоей «повести». Теперь, «сотворив» «чумовые письма», я избавился от бремени. Ты – свет мой и чистота, ты – Икона мне, и я на тебя молюсь. Оля, это _н_е_ слова. Бывает и другое: душа начинает изнывать по… _с_в_е_т_у, по чистоте, по красоте, по идеальному… и _н_а_д_о, повелительно надо избавить ее, душу, от этого «изнывания». Тогда создаются, _н_е_в_о_л_ь_н_о, великие шедевры-идеалы. Я – несомненно! – изнывал по идеалу-женщине, я его _в_и_д_е_л_ пусть несовершенным – в отсвете моей Оли: и я взывал к жизни мой идеальный «призрак» – мою Анастасию. И – повторилось это обременяющее душу изнывание, _в_ы_з_ы_в_а_н_и_е_ идеала-женщины! Разве я мою Дари з_н_а_л? Почти не знал. Я некое лишь отражение ее _в_и_д_е_л… и я стал звать ее, я стал лепить ее… – и вот, повелительно-волшебно, _о_н_а_ явилась, моя Дари… – «Пути»! Задолго до встречи с тобой, моя Царица! Я вызвал ее к жизни… и она, пройдя через мою душу в книгу, явилась, _в_с_я_ _ж_и_в_а_я, – Ты, моя Олюша! ты!! Явилась, как увенчание исканий призрачных… – из мира идей, платоновского мира584, – и оказалась… _я_в_ь_ю! От этого я никогда не отойду. Ты пришла, ты – _е_с_т_ь, ты станешь моей реальностью. Вот она, моя правда, вот мое толкование самому себе – моего искусства. Ты, вечно ты… и до конца – Ты! Тебя дала мне Жизнь, не мной ты создана, ты создана Господом, но вымолена, выстрадана мною. Я _т_е_б_я_ чувствовал, искал, и, поскольку сил хватило, – создал словом, из призрачного мира моего, в силу душевной моей потребности, моей жажды, моих исканий. Это – чудо: И это чудо, – явь, ты – _е_с_и! Ну, теперь тебе все понятно. Теперь ты поймешь, с _к_а_к_о_й_ же силой я могу любить тебя! как _н_е_ могу без тебя? Веришь? Я в тебя крепко верю, я тебя люблю неизведанной еще любовью, я же создал тебя, из _с_е_б_я, я вызвал тебя, – и ты воплотилась в жизни, Ты – явилась, _ж_и_в_а_я! Веришь? Чувствуешь, как же люблю тебя? Мало этого: ты – мое дитя, ты – моя сила, вера, любовь, страсть, творческая воля, – _в_с_е! Веришь, Оля? Верь. Это – сама живая правда моего сердца, мысли, воли. «Напишу тебя, не бывшая никогда, и – будешь!»585 Помнишь? Вот. «Напишу тебя, моя Дари… и ты придешь ко мне, и станешь – _м_о_е_ю, _м_н_о_ю!» И вот – ты пришла. Не буковками-словами, а всею своею сущностью, чистотой, красотой, душой, – _в_с_е_м! Как же ты можешь испортить мою Дари?! (безумец, писал когда-то..!) Ты ее дополняешь, ты ее во мне, во всей полноте и свете… рождаешь. Вот тебе моя правда… о тебе! Ну, утихни, девочка моя мятежная… ну, улыбнись светло… ну, дай же нежно, чисто поцеловать твои глаза… дай же слить твои чистые и грустные такие слезы с моими, горестными, мучительными и облегченно-озаряющими душу слезами. Смотри, разве это не чудо… – звать, творить, и – _н_а_й_т_и, – не только в ускользающих ликах от искусства, а и – _ж_и_в_у_ю, трепетную, истинную, как созданный Богом – Свет! Как же не быть счастливым! Как же не петь хвалу! И я пою тебя, и буду петь тебя, буду Господа петь _з_а_ тебя! и так будет – пока не остановилось сердце. Ты в нем и даешь ему жить собой. Да сохранит тебя Бог! Верни же Рождество, верни святые дни, _н_а_ш_и_ дни! Бедные, оставленные цветы… верни же их забывшему их сердцу твоему, покинувшему их… _д_л_я_ _п_р_и_з_р_а_к_о_в. А я ни-когда не покидал мои цветы, твои цветы – и тебя в них. Я за тебя боролся с призраками, и не отдал им тебя на поругание, во всей чистоте нетленной хранил и храню в сердце. Верь, Оля, незаменимая, неизменяемая, 10-летка-Оля, всегда _о_д_н_а! Ну, гуленька, прими же свечки, для тебя искал, для моей чудесной, 10-летки-Оли-Ольги, – глупенькой, маленькой и такой _б_о_л_ь_ш_о_й! Твой, _с_ч_а_с_т_л_и_в_ы_й_ Ваня

140

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

24. I. 42 11 утра

Дорогая моя, светляночка, голубка моя… Я писал тебе о «встрече», о _н_о_в_о_й_ жизни, – я призвал тебя к решительному шагу в жизни нашей. Эти дни я много томился думами об этом. Слушай, – и принимай все, как самое искреннее мое. Тут – ни «уклонений», ни «страхов перед новым» нет у меня. Тут – за тебя, за твою судьбу боязнь, – и только: _н_е_ за себя.

Завтра будет 4 мес., как я открылся тебе и сказал прямо, верно: Оля, будь со мной, будь моею женой, законной, благословенной в таинстве. Тебя это потрясло, смутило, ты стала просить ничего не посылать, что могло бы… Ты помнишь. Твое письмо, от 2 окт. Теперь оно снова возникло во мне вместе с болью в растерянности моей, и вызвало те ужасные дни, октябрьские. Мне тогда казалось, что я тебя утратил, ты – уходила от меня. Это было не так. Но твое смятение _б_ы_л_о. Мне тревожно думать, что и на этот раз, получив мое письмо, от 23. I, ты смутишься, ты снова впадешь в трепет-муку, от моих слов. Я учитываю и это, и то, что ты, м. б. загоришься и – надо же когда-нибудь решить! – найдешь в себе силы сделать решительный шаг, м. б. и бесповоротный. Моя совесть, моя сильная любовь к тебе, мое почитание тебя, мое преклонение перед тобою, моя крепкая вера в исключительность и единственность твою, моя вся нежность к тебе… – все это велит мне быть очень с тобою бережным, не просить от тебя усилий сверх твоих сил. Оля… я с открытой душой к тебе говорю: _в_с_е_ обдумай, пересмотри в себе, прежде, чем сделаешь важный шаг. Ведь, написав тебе то, что я написал в письме 23-го янв., я беру на себя огромную ответственность. Твой шаг м. б. и непоправим, для всей твоей жизни. Все обсуди. Ты меня не знаешь лично, не видала, не проверяла опытом жизни. Допускаю: мы встретились – в Париже ли, в Арнхеме ли… Нет, ты приехала, как я предполагал, ко мне. Ну, подумай… ну, а если я в каком-то отношении, ну… не подхожу тебе… ну, просто, ты увидишь вдруг, что выдуманный тобой, сотворенный в мечтах, по книгам моим, по моим ли письмам, – чем-то —, а м. б. даже и многим, – не отвечает тому душевному и внешнему образу, который ты сотворила в душе твоей?! Так это неопределимо словами, но может случиться… – тогда что же? Вот почему и говорю: Оля, ты мне дорога, превыше всего ты для меня, я уже не могу жить без тебя… Но сколько же раз ты ошибалась в твоей жизни, отыскивая «единственного»! Сколько страданий, сколько надломов в твоей душе и жизни! И если, так крепко-нежно ты уверовала, что я _д_о_л_ж_е_н_ быть тем «единственным», кого ты ждала, искала и, показалось тебе, – нашла… если вдруг ты и на сей раз убедишься в разочаровании, если я, земной, я – явь, – окажусь _н_е_ _т_е_м, кого ты выносила в себе… что же тогда? Кто может поручиться, что я – _т_о_т_ _с_а_м_ы_й? Надо все предвидеть. Да, для меня твое разочарование, новая твоя ошибка… будут тяжки, м. б. я не вынесу такого испытания… ну, речь у меня – не обо мне: о тебе речь. И я хочу остеречь тебя: поступай, дорогая, так, чтобы твой шаг ко мне навстречу не оказался непоправимым. У меня сердце сжимается, я эти ночи, с 21, когда пришло твое письмо без обращения, спать не сплю, все думаю… – и мне страшно. Не за себя, Оля. Не усмотри, умоляю тебя, в этих словах моих «уклонения», «подколесинщины», «нерешительности»… нет, это все будет неверное толкование слов моих, чувства моего. Ты для меня – дар Божий, сокровище незаслуженное: от такого дара – не откажусь, никогда. Я жду тебя, я зову тебя и я страшусь за твою судьбу. Разочароваться, не имея возможности отступить назад, вернуться – пусть в скучный, пустой уют-покой, – это что же? снова в испытания, в океан беспощадной жизни, в непосильную работу, и это с надорванными силами, м. б. _б_е_с_с_и_л_ь_н_о_й… – от этого меня бросает в тоску и ужас. Ну, просто, ни я, ни мой уклад, ни обстановка, ни все другое, ну… просто, тебе не приглянутся. Ты горда, ты самолюбива, ты очень душевно-тревожна и требовательна – к идеальному. А я могу тебе показаться «совсем не тем», кого ты ожидала! Оля, все обдумай. Я настолько старше тебя… м. б. и это ляжет в душе твоей – пусть несознанным вполне – моим недостатком. Мой пыл душевный, многое во мне – могут показаться тебе с изъянами. Мой быт и привычки могут оказаться слишком и скромными, и отличающимися резко от той внешней обстановки, материальной… с какой ты освоилась, конечно, за эти годы в Голландии. Кто знает…?! Покажусь унылым, – я не всегда бываю _ж_и_в_ы_м, я порой ухожу «в свое», скучаю мучительно… скучаю, когда во мне не строятся планы, не вяжется, не спорится моя работа… я очень – в работе – однотонен, скучен, недоволен собой и жизнью… – и это может тебе не понравиться. Да, я буду стараться так жить, чтобы ты была светла, счастлива, довольна, чтобы ты сама строила свой мир и в нем жила… – в свой-то я тебя призываю, там нет для тебя никаких преград… но ты посчитайся и со своими свойствами. Я все хочу тебе сказать, ко всему привлечь твое внимание перед решением. Какая тяжесть ответственности на мне, за тебя, самое мне дорогое ныне! Я мог тебя увлечь и своими книгами, моим внутренним миром, моими устремлениями, моими письмами, очаровать и мыслями, и чувствами, и идеалами… наконец, мог, просто, заворожить гипнозом речи, жара, страстностью моей, моим «порывом», моим поклонением тебе… и ты начала создавать меня, лепить по своему желанию, мечтам… – и вот, вдруг откроется тебе, что созданный так я – другой, как будто! Погаснет очарование, ты вдруг увидишь, что _о_п_я_т_ь_ ошиблась! Пути назад, в установившуюся обстановку за эти 4–5 лет, – уже нет. Да, я знаю, ты способна на жертвенность… ты, светло-гордая, м. б. и виду не покажешь, стерпишь… но с томлением, с горечью сознанной ошибки не справишься, затаишь в себе горечь, боль… тоску… снова начнешь искать… Вот обдумай и это. И все, связанное с решением, все последствия – для тебя и твоих, со стороны голландского дома… Я говорю тебе прямо: люблю, сильно, неизменно, мне с тобой нечего терять, с тобой – _в_с_е_ у меня; но жертвы твоей я не смогу принять, сознание будет меня терзать: твоя вина, это – через тебя… ты исказил для нее все перспективы, ввел в заблуждение, обманул ее чаяния, ты – во всем ее страдании виновен. И это обдумай, Оля. И потому я, изменяя отчасти план, сообщенный мною тебе в письме 23 янв., предлагаю: не разрывать пока окончательно с А., – это всецело твое право, _к_а_к_ поступать, – м. б. ты приедешь, не ко мне… а поселишься в отеле, приедешь на несколько дней… – не знаю, как ты все представляешь. Для меня – если забыть ответственность, – безмерное счастье – чтобы ты стала навсегда моей, Олей, с моим именем, полноправной, моей женой и хозяйкой в доме. Для тебя… если хоть малое разочарование во мне… – при сделанном решительном шаге, – последствия могут оказаться сверх твоих сил. Все продумай. Не усмотри в моих словах – умоляю! – и повторяю!! – нерешительности, колебания связать свою жизнь с тобой: нет, я честно, прямо говорю тебе: я _д_а_в_н_о_ решил для себя, и не отступлюсь от дарованного радостного счастья, света жизни. Меня мучает все, тебя касающееся. Приедешь если, мы будем много времени проводить друг с другом. У меня перед глазами твой милый образ, и вся ты – счастье, которого не ждал, несбыточное, – вдруг – сбывающееся! Ты ближе, глубже меня узнаешь, больше поймешь: ты же так умна, так проникновенна, ты _в_с_е_ взвесишь и сделаешь вывод: что же надо и _к_а_к_ надо решить, на что решиться. Помни еще одно: ты еще молода, ты многое увидишь впереди… а я… у меня, для меня каждый день на счету, и утратить тебя – для меня неизлечимо, этого удара, _т_р_е_т_ь_е_г_о! – я не выдержу. Не из себялюбия говорю, а опять-таки – ради тебя: удар и на тебе отразится, в твоем внутреннем чутком мире: у тебя совесть – мучающаяся, ох, какая же требовательная, тревожная! Если душа твоя меня принимает даже и теперь, принимает полно, ну, тогда решай… и чем скорее решение – тем легче мне, да и тебе, так чувствую. Но, принимай только _п_о_с_л_е_ тщательного продумывания. М. б. я и ошибаюсь, м. б. ты уже все обдумала, спросила не раз и ум, и сердце, и эту твою особенную такую – проницательность, способность к внутреннему прозрению, ви-дению. Тогда, конечно, эти мои рассуждения – ох, я не люблю рассуждений! – излишни. Вот все, что хотел тебе сказать. Ответь, Оля.