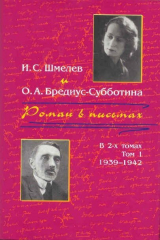

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 55 страниц)

Письма от тебя все нет. Жду продолжения «поездки с шефом клиники» – в спальном вагоне..? О… Даше… вышлю, но тебя это волнует… надо ли? Дальше будет волновать еще сильней, я знаю. Все – близко к трагическому, – не по моей вине. Волей светлой я это «трагическое» сумел обезвредить, сберечь «живую душу» истерзавшейся девушки. Я не любил «опытов» над _ч_и_с_т_ы_м_и, я _н_е_ из докторов под NoNoNoNo. Снова прочти «Пути», посланные ныне, – _д_о_ конца. Больше ни слова не скажу. Я что-то снова смутен, в томлении… Делаю вывод: от папы в тебе сильна духовная сторона, от мамы…?!! – физиологическая, страстная. Думаю, что _н_е_ ошибся. Твое воспитание велось неправильно. Тебя слишком отдавали твоей – непонятной тебе – свободе… Отсюда – _в_с_е.

Целую. Твой Ваня. О, одинок! Переписываю для тебя «Куликово поле».

Твое стило 2-го янв. раззевилось, я очень нажимаю. Отдам завтра починять: скрепляющая «платинка» цела. Пишу рвущим пером. Попробую найти твои, посланные, они при письме.

Ландыши были поблекшие? М. б. Сережа держал их в комнате с центральным отоплением?

133

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

8. I. 42 г.

Иван мой!

Какой горькой болью пронзила сердце мне открытка твоя от 31-го дек. Так, без имени, без местоимения даже, без привета! Ужасно это – ужасно мне! И это… под Новый год!

_З_а_ _ч_т_о_ _ж_е? _Ч_т_о_ _я_ _с_д_е_л_а_л_а?

Чем согрешила?

М. б. ты забыл текст ее точный? —

– «Жду окончания „повести жизни“, о жизни с „Энном“ – почему так закрыт буквой? Жду и о „Георгии“, – словом, жду всей повести. До ознакомления со всем не напишу ни слова. Я очень занят делом, – пишу, но не „Пути“.

И. Ш.

Жду объяснений: почему я не должен упоминать об О. Субботиной в бытность мою в столице? Я должен знать всю правду.

И. Ш.

Нельзя в _т_а_к_о_м_ поминать святое для меня».

Я не успела еще послать письмо мое… Колебалась отослать ли… И все не посылаю… Ты сам тогда увидишь – можно ли было более жестоко сломать все, опрокинуть и дать… такой ответ…

Я не понимаю тебя.

Это – больное.

Мне очень тяжело… Обидно. Горько… Куда ушел мой ясный праздник? Мое белое Рождество?! —

Не могу пока писать.

О.

Будь здоров!

P. S. Лучше бы пропала она в пути, эта открытка твоя!

134

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

17. I. 42

Все эти невыносимые 9 дней не могла найти в себе силы хоть как-нибудь отозваться на то, что обрушилось на меня со 2-го дня Рождества Христова, парализовало и придавило душу.

Я пишу сейчас, т. к. молчание мое тоже мучительно мне и т. к. еще больнее было бы думать, что могло бы оно истолковаться новым «изломом» или чем-то вроде «воздействия».

Нет, я пишу, чтобы сказать, на открытку от 31.XII.41 и письма от 2.I.42 ответить _н_е_в_о_з_м_о_ж_н_о! Как невозможно бывает отвечать на любую клевету.

Оба эти письма, долженствовавшие меня «успокоить» (!!), отняли у меня _в_с_я_к_у_ю_ _с_в_е_т_л_у_ю_ точку, на которую я бы могла опереться. Выбили у меня почву из-под ног, лишили буквально всякой возможности хоть что-либо ответить. «Ласковые» слова в них – позолота пилюли. И, как таковые, вносят лишь горечь в сердце! В этих письмах не _н_е_д_о_в_е_р_и_е_ Фомы, не сомнение, н_е_ срывы даже (их-то я бы поняла), но —

– _н_а_с_т_о_й_ч_и_в_о_е_ утверждение _с_о_з_д_а_н_н_ы_х_ самим собой же «фактов», утверждение их, как _н_е_п_р_е_л_о_ж_н_о_с_т_ь!

А эти эпитеты: «особливо женской манеры», и эти… «пониже поясницы»?.. И много… много…

Н_е_ _о_б_и_д_а – это мне!! Нет! Все гораздо глубже! И не мне же, «вывихнутой на цыганщину», «недостойной о. Александра», «полуобразованной» и… вообще всей, такой… «полу-…» (мерзкой/какой обрисованной!), – не мне же _т_а_к_о_й – уяснять крупному человеку, что:

_н_е_д_о_в_е_р_и_е_ _т_а_к_о_г_о_ _п_о_р_я_д_к_а_ в отношении порядочной (воистину порядочной, а не в смысле адвокатских «котлет») женщины было бы равносильно, в отношении мужчины, сомнению в самой примитивной честности! В отношении же «л_ю_б_и_м_о_й»? – непостижимо мне это!

Да! Я могла бы послать «доказательства подлости, а не правды», требуемые от меня – но я знаю, что тогда человек, уверовавший мне после этих «доказательств», что такой человек мне был бы _н_е_ _н_у_ж_е_н_ больше!

Я в последний момент воздержалась от этого.

Н_е_ _м_о_ж_е_т_ быть в _т_а_к_о_м_ вопросе 2-х мнений!

И действие этих писем, пригвоздивших меня, по чудовищности своей не сравнимо для сердца моего _н_и_ с чем, кроме самой, _т_о_й_ подлости «N»!

В этих письмах весь мой духовный облик того времени так искажен, «разукрашен» богатейшей фантазией и так обезображен и обезОбражен, что я ужасаюсь той нечуткости (?), с какой это было сделано. Я _н_е_ _л_ю_б_л_ю_ _н_е_п_р_а_в_д_ы, ни в отношеении других, ни в отношении себя, – и вот во имя справедливости, отбросив скромность, я протестую, против всего в этих письмах! Не против изображения мелких фактиков, но против _т_о_л_к_о_в_а_н_и_я_ их! Против _т_о_й_ _с_у_т_и, которая была дана взамен настоящей – ужасная, несправедливая!

Я не могу теперь, будучи так заклейменной, «оправдываться». Мне противно это. Но я обязана во имя Высшей Справедливости сказать, что без _н_а_т_я_ж_к_и_ можно меня считать чистой. И… достойной моего покойного отца[236].

Я это знаю, душой своей знаю! —

Я не запачкалась ничем!

Как не понять было (после всех моих писем, и не только последнего времени) – _в_ ч_е_м_ была драма моей жизни?!

И это после моего письма о «понимании любви» и о том «за что я люблю „его“» (т. е. героя)?

Следуя непосредственному порыву, поведать любимому все о себе, я не «давала» ни «романа», ни «героев», но, нещадно, относясь к себе самой, писала полуисповедь, полужалобу на жизнь свою.

Ни не правды, ни неправды не содержит в себе этот мой «рассказ». Да и к чему же была бы она?

Умышленно «они» почти не обрисованы. Никак. А о себе? Я уж сказала: полуисповедь!

И потому так «голо».

Чтобы… «не пщевати вины о гресех»…

Разве нужно быть особливо-грязной духом, чтобы почувствовать искушение?

Я за всю свою, _т_у, прошлую жизнь ни перед кем не опускала глаз. И папе моему не пришлось бы меня стыдиться.

И вот, прочтя все «обвинения» мне, я спрашиваю себя:

1) Как же можно останавливаться на такой мерзкой, пакостной, всей… «полу… какой-то» (да, да, такой я обрисована, – и это гадкое «дэми»!), развратной девчонкой – крутившейся с «гарри-жоржами» и кончившей свое «дэми… бытие», замужеством «из-за удобств». (Господи, Господи!)…

2) Что дало повод к этому… странному обращению со мной?

Все это «обращение» со мной дает мне чувствовать, что я _н_е_ уважаема. За что?

Это упрек мне в «двойственности» – не отвечает ли он на этот вопрос «за что»? Не говорит ли он, что за последние эти мои 1/2 года?

«Я никогда не опускала глаз ни перед кем» – сказала я. Да, за исключением этих 1/2 года.

За них то и «двойственность»? С невыразимой горечью принимаю упрек этот! Глубоко запал он в душу!

Я должна разобрать все, для всей жизни, и здесь, и… _т_а_м… Я поняла через упрек этот (как же больно мне!), что «преступив» хоть что-нибудь, надо быть готовой даже к обвинению с той стороны, с которой _н_и_к_а_к_ не ожидаешь. Очень больно это! И все же я скажу, что и за это бить меня нельзя!

Я, _с_а_м_а_ я, и только я знаю, что я отвечу Богу![237]

Возникновение «чумовых писем» _о_ч_е_н_ь_ важно _с_а_м_о_ _п_о_ _с_е_б_е, вне зависимости от того, доходят ли они до Цели, или – то по воле цензуры, то по мягкости Сергея Михеевича, задерживаются до поры до времени, чтобы быть досланными «под горячую руку». И это от 1.XII… для чего оно? Я же сердцем, душой объяснила, что и не думаю «брыкаться от задачи литературной». Для чего же тогда и писать, если ничему нет веры, если, фантазии созданные, фантомы, имеют больше прав на жизнь, чем моя Правда?!

О моих переживаниях, чувствах, и м. б. чуяниях я не могу писать сейчас, – я страшусь поспешных выводов, непоправимых заключений.

Мне слишком дорого все то Светлое, бывшее между нами, чтобы неосторожно углубить, и без того сверлящую, трещину. И потому я не говорю того, что мне прожигает душу…

Я не знаю как и когда все это изживется, но хочу верить, что Бог поможет в этом!

Прошу (хоть именем папы) поверить мне, что пишу я без всяких «изломов», – и если не делаю никаких обращений, то только потому, что мне тяжело это, потому что не хочу принуждать себя. И точно также я не могу сердцем поблагодарить за присланное: свечи, «Пути Небесные», давно просимое, цветы. Мне больно это… что не могу! С. поставил ландыши в гостиной, – с тех пор я их не вижу. Не могу!

О. Б.-С.

135

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

19. I. 42

Ваня мой любимый!

Из последней моей силы пишу тебе. Не слова это – клянусь Богом тебе, что так это. И заклинаю тебя верить моему каждому слову!

Я в отчаянии полном, безутешно, горько! Твое письмо от 10-го I перечитываю и вижу, что то, что я приняла за _В_е_р_у_ мне – вовсе не вера. Это ты только из любви ко мне, стараешься увидеть меня такой, какой хочешь видеть. Как ты и сам сказал – «для того, чтобы тебя сделать героиней, я бы должен был тебя сильно преломить моим искусством». Для меня в этом весь ужас, вся погибель моя. Для меня твой «обвинительный акт» (пусть я его не читала, но он есть!) – мой смертный приговор. Ты одно поверь: ты для меня всегда был тем, что для людей – Пророки! Ты – мой источник жизни! Жизни духа! Поверишь м. б., т. к. это я всегда писала!

И вот ты, Учитель мой, Пророк и все, все мне дорогое – ты даешь мне этот «обвинительный акт»! Это – мой облик, тобой сделанный! Печать, клеймо мне на душу. Я не могу дышать! Бесценный Ваня, пойми меня!

Все, весь рай мой с тобой – закончится этим! Пойми: я люблю тебя полно, всем существом моим, но вся _п_о_ч_в_а, на которой это выросло, на чем спелась эта дивная райская песня, – эта почва – целомудренность Души моей! Моя лучшая часть, моя Душа, мой Дух – создали весь этот лучезарный мир твой! И верь мне (!) – я всегда была такая!

Я каленым железом готова бы выжечь каждый, полученный поцелуй, что тебя так мучает.

Но, верь мне (!) – ты воспринял меня не верно, не верно обвинил!

Ну, хоть примером пойми: Тоничка твой! Даша! Ваня, а мне вот, такой «скверной», казалось уж «слишком не по-девичьи» то, что Даша могла «сомлеть». Я не смела сказать тебе этого, но мне это не уяснялось. Я, теперь женщина, чувствовала, что не могла бы «сомлеть». У меня всегда (и никогда не было иначе!) было такое сильное желание горения, парения Духа, что я вся только это хотела видеть и в другом. Я вся была струной! Струна же не может смягнуть. И, если бы ты меня увидел хоть раз, то понял бы, что мне органически гадки эти «особливо-женские манеры» даже и в других. Я же тебе писала, кто мои героини. Моя вина – неосторожность. Воображение, заменяющее действительность. Кто меня близко знают – знают это. Одна дама издевалась даже надо мной цинично за то, что по-мне выходить должно, что большинство мужчин – девственники. Я же не гадкая оттого, что в каждой моей «встрече» «видела» то, что искала. Я на некоторых данных – всегда религиозного порядка, – строила свой образ. И потом так верила сама, что разочарование стоило мне больших потрясений. И если бы ты знал, что я испытывала в душе моей при этом! Ты никогда бы не поднял на меня камня! Мое «темное» на горах и иногда проявляющее себя и еще, никто не знал, не видел. И наоборот считали все ненормально развитой, холодной. Я волей себя всю сковывала, ненавидя себя самое. С ужасом спрашивая себя «откуда эти чувства?» Я клянусь тебе! Клянусь! Я бичевала себя за это! Это редко бывало, такие чувства! Я о «горах» тебе написала, потому, что до сих пор их себе не могу простить, что «предавалась» этим чувствам, цветы эти еще рвала… Я каялась во всех таких помыслах на исповеди. Я очень строго к исповеди и к себе отношусь. Я никогда не пользовалась «особливо-женской манерой», никогда не «завлекала», никогда сознательно не обращала на себя внимания.

Но ты ведь мне не веришь!!

Как ужасно это! Чем же доказать мне?!

Я изнемогаю от этого!

Ты пойми, что утратив для тебя целомудренную ценность – я вообще утрачиваюсь для тебя!

Что же это – конец??

Ваня, но все же это – ложь! Ты выдумал что-то! Я не понимаю, как это возможно! Я пойду к батюшке. Я все ему расскажу. И если я такая (но нет, это не так, я себя знаю!) – то что же мне?? Я не могу жить так! Я все, все прошла памятью и скажу тебе, что я всю жизнь искала только чистоты! Это мой Kennzeichnen![238] Я не вру! Это моя сущность! Я – такая! И если ты мне только из любви дозволяешь остаться в твоем сердце и создаешь меня сам только, то – это ужас… я так не могу! Я виновата тем, что с хирургом была бездумна! Я виню себя за него! Эта бездумность была плодом моего страдания вечного тогда. Хотелось просто посмотреть, не участвуя сама, как люди умеют смеяться и петь. Я ничуть не запачкалась. Я дура, я могу увлечься пеньем, весельем. Я не люблю цыганщину, это не мое, но у меня бывает настроение только, может бывать, когда я это чем-то в себе принимать могу. Ну, ты-то тоже ведь хотел со мной «к цыганам». Писал же! Это не значит, что нас с тобой только они влекут. Но я поняла тебя. Я не могу объяснить.

И самое, самое главное: у меня, при моем постоянном духовном голоде, при моем искании «папы», – при постоянном «обжигании» на этом – появлялось отчаяние иногда. Я была всегда очень одинока. Я клянусь тебе всем мне святым, что если бы я тебя нашла тогда, то ни на кого бы даже и не посмотрела! Ваня, ужасно, что мне не поверить можешь! Мне трудно говорить! Счастье Тони, что он нашел «синие глаза, поведшие его за собой», так скоро! А если бы он ошибся, так как ошибалась я все время!? Тоник искал бы дальше, я уверена. «Находя», творил бы их снова, этих чудесных «херувим» из грязной Серафимы. Что же стал бы он грязнее от этого? Я позволяла себя поцеловать не грязному, но тому светлому, которого я сама создавала, которому, как казалось, не грех это, но наоборот – чудесно… Я – не «зацелована» как ты это видишь.

Важно ведь то, как ты это воспринял. И продажная женщина целует, и Дари целует, но сам факт поцелуя еще не говорит ничего! Я клянусь тебе, что низкие инстинкты не имели никакого у меня места! Поверь! Наоборот все! М. б. невероятно тебе это – но я клянусь: я – рыцарь, жертва этой чистоты, я ее искала всю жизнь. Я срывалась, т. к. ошибалась в людях, но разве это такой грех, за который ты меня обвиняешь? Я вообще не так обычна. Я м. б. немного ненормальна. Я еще ребенком была «сумасшедшая». Я – фанатичка, фантазерка, я м. б. чуть-чуть наивна. Иногда мне кажется, что я бы не могла быть матерью, т. к. сама все еще ребенок. Это не кокетство – я пишу тебе так, как бы говорила на духу. Сегодня Крещенье! Мне так бы хотелось все очистить «Водою и Духом!» Ваня, пока твой «обвинительный акт» существует, – я не смогу ни жить, ни писать – я пишу только для тебя, я а не смогу, если в то, из чего я творить хочу, – ты _н_е_ веришь!

[На полях: ] Пойми!!

С 10-го от тебя нет писем. Получил мои новогодние?

Если свечи только 10-летке, то я их не приму! Я та же, что и 10-ти лет! Поверь мне!

Какая-то насмешка судьбы: – мне, ненавидящей всю эту «особливость женскую» – такой упрек!

Твое письмо от 10-го I открыло своей любовью мою «заслонку», – я могу высказаться. Но мне тяжело писать до твоей веры.

Люблю тебя до смерти! До моей смерти! Только тебя.

Не знаю как и подписаться. Могу ли еще Оля?

Если ты мне не веришь, то мне стыдно за подпись мою на письме новогоднем. Как ты ее принял? Я боюсь! «„Гадина“ смела так» – подумал ты? Да?

Хорошо, пусть мы никогда не свидимся. Я все так же тебя буду любить! М. б. ты тогда поверишь, что я люблю Духом!?

136

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

31. I. 42[239]

Дорогой Иван!

Вчерашнее твое письмо от 18–19–20. I крайне меня удивило и… очень больно затронуло.

Не могу понять как ты сумел «опечалиться» моим письмом от 7–8.II Я писала его в такой нежной тоске по тебе, в такой светлой любви… это последнее письмо до начала кошмара, и сейчас еще не прошедшего. То письмо шло из сердца, открыто, искренне, особенно-нежно. Что можно было найти в нем для обиды? Не понимаю. Если ты так все принимать хочешь, то отнимаешь у меня всякую возможность письменного общения с тобой. У меня руки опускаются!

Затем еще одно: ты затронул мою мать. Я никогда особенно много о ней не писала, но теперь я считаю долгом своим рассказать тебе о ней. Ты можешь считать меня чем и кем угодно, но ни в какой степени ты не можешь, найденное тобой порочное во мне, вкладывать в мать мою! Мама моя относится к тем женщинам, которых нужно было бы отметить в жизни, назвать _Г_е_р_о_е_м. Не героиней, а героем! И когда я впервые, давно, до встречи с тобой, тоже думала о «творчестве», то это было в связи с этим. Я считала для великой, людской Правды, необходимым начертить жизнь этой удивительной Женщины, – _Ч_е_л_о_в_е_к_а. Не потому, что это мать моя. Я умею быть очень объективной. С мамой мы очень разны в характере. И во внешности. С уроном для меня. Мама красавица, была и есть еще. До удивления я ничего не взяла от нее. Это все замечали. В детстве я плакала от этого, воображая, что я «найденыш». Но это в сторону!

Внутренне – мать моя сильная духом, властная, волевая натура. Цельность, ясность ума, трезвость, здравость суждения, светлость и чистота, какая-то особая крепость, – вот что чувствует каждый, кто с ней сталкивается. Полное отсутствие «изломов», кокетства, всего того, чем часто страдают женщины. И в этом смысле мама очень мало женщина.

Мама _н_е_п_о_р_о_ч_н_а_ вполне, целомудрена до предела, какого могут достичь смертные. Я ручаюсь, что трудно было бы найти вторую такую. Она – однолюбка, вполне!

Я-то это хорошо знаю! Оставшись вдовой 32-х лет, мама привлекала очень многих. Я ревнивица-фантазерка была чудесным сыщиком. Где только я ни бывала, чего только не старалась угадать… И я скажу, что при моей безумной щепетильной требовательности к родительской высоте и непоколебимости – я сохранила к маме тогдашней и до сих пор самое святое почитание. Я до безумия ревновала к одному офицеру (очень чуткий, хороший), именно потому и казался мне опасным, что хороший был. Но как же свята была мама!!! Как я стыдилась после самой же себя! Ни единого взгляда, ни единого движения!

Мама, оставшись с нами без всяких средств, начала учиться на Высших женских курсах, чтобы ни от кого не зависеть и смочь вытянуть нас на дорогу. Она все экзамены сдала на «весьма». Отказывала себе во всем. Давала уроки и за это имела комнату и стол. Уставала до безумия. Заболела – галлюцинации видела. Наша начальница института однажды при каком-то родительском акте публично начала воспевать маму, как «чудесный образец русской Женщины!» Мама очень скромна, застенчива. Не любит напоминать о себе, забот о себе. И даже это выражается резкостью у нее. Может бывать раздражительна. У мамы есть недостатки, конечно, я их знаю, – но вовсе не те, что ты сказал. Она может быть резка, очень пряма и напориста в споре. Она может быть неприятна некоторым, м. б. от тех качеств сильных, волевых людей. Мама властна. Но кто бы не сталкивался с ней, оставлял всегда чудесную о ней память. Она очаровательна с людьми. Мне казалась мама слишком строгой ко мне. Мама не терпит никаких «кокетств» органически. Мои «изломы» она просто не понимает. Так и говорит: «я тебя ведь во многом не понимаю». Она очень определенна. Активна, деятельна во всем!

Мои фантазерства, воображения, тревоги, все мое «иррациональное» – чуждо ей. Сама она не лишена и мистицизма, но все это в хороших рамках, уравновешено. Мама верующая очень, глубоко, здорово. Без всяких «надрывов». Всякие «психосдвиги», «психоанализы» и т. п. чужды ей. Она мне сколько раз говорила, что на моем месте не нашла бы общей почвы с Арнольдом. Что такое ей просто чуждо и скучно. И удивлялась, что я во всем этом как-то разбиралась. Ее жизнь личная погасла вся со смертью папы. Она всю себя зачеркнула. Для нас. Она пропала вся для себя. Скорбная доля ее!

Грешно, именно грешно, говорить о ней так, как это сделал ты! Я делаю поправку только на то, что ты ее не знал. Но все же надо осторожней!

Мать моя (как и еще некоторые виденные мною в эмиграции – очень немного!) – _Г_е_р_о_й! Герой не одного какого-либо момента жизни, но _п_о_в_с_е_д_н_е_в_н_ы_й! С выдержкой и постоянством необычайным!

Этих героев не чествуют, их никто не знает. И потому я хотела все же хоть убогий (по силам), создать памятник.

Физиологическую сторону у нее (мне противно даже писать это!), у матери моей _н_и_к_т_о, ни в какую лупу не увидит. Да, она очень живая, м. б. страстная, но не в смысле любовном. Мама настолько _л_и_ч_н_о_с_т_ь, недюжинная, не по-женски недюжинная, что эта самая «физиологическая сторона» просто исчезает. С почетом к ней относились самые крупные люди из наших знакомых. Например, один строжайший проф. богословия, авторитет всего города, апостол (буквально!) – _ч_т_и_л_ маму, как «редкую, святую душу!» И когда мама смущалась ее предстоящим браком (не касайся дурно этого ее шага!), то этот же священник уяснял ей сущность очень многого. Я не могу и не смею все писать в письме.

Второй мамин брак не снижает ее ничуть. И это говорю я, вернейший ее «телохранитель» и вернейший папин «паж». Надо знать многое, чтобы судить. Меня воспитывала мама строго. И в вопросах любви особо-строго. Мама порицала всякое неосторожное слово, кокетство. Она мне о себе рассказывала и говорила: «когда я была молоденькая и за мной „ухаживали“, то я никогда не „играла“, не „кокетничала“, но сама себя спрашивала: нравится он мне так, что я бы всю жизнь прошла с ним? И если нет, то я давала сейчас же понять, что ему со мной делать нечего. Помни, Оля, – никогда не „играй“, если не чувствуешь _Л_ю_б_в_и. Только, когда я папу вашего встретила, то все во мне сказало: „вот _о_н!“» И тогда мама, не ломаясь, сказала ему то, что чувствовала на его вопрос. Я этим руководствуюсь всю жизнь. Но мое горе в том, что я ошибаюсь, я фантазирую, создаю себе образы и так уверяюсь, что могу не видеть действительности. Или не точно видеть.

Я не могла бы увлечься нулем, но по нескольким признакам, подходящим к моему идеалу я дорисовываю себе этот идеал. Мой идеал всегда чудесный! Чистый! И только чистый! И встречаясь с людьми я верила, что они лучше, что это-то и есть идеал, единственный. Меня всегда подкупала религиозность, любовь к природе, к детям. «Низменные инстинкты» отвращали, разбивали, до болезни. Не много было таких «ожогов», но все мои встречи, которые тебе рассказала, были такие. Остальных, кто мне не нравились, я отшвыривала. Во мне никак не проявлялась «физиологическая сторона». Какой вздор!! Что за гадости ты подозреваешь опять в поездке с шефом?! Я же тебе написала, как этого подлеца посадила на задние лапки.

Мне тошно писать обо всем этом. Если ты продолжаешь меня считать такой пакостной, то это твое дело.

Меня мутит от всего этого! Я не хочу больше никак касаться всего этого. И пишу сегодня только потому, что считаю своим долгом в отношении матери. Хотя мне претило делать такой «р_а_з_б_о_р» о Ней! Это мое святое – _м_а_м_а! Пусть мы часто расходимся в характерах, спорах, восприятиях, – но она объективно светла и _н_е_п_о_р_о_ч_н_о_ – чиста! Марай меня, но на нее не посягай! Мне больно, что я дала тебе повод (дала ли?) из моей повести вычитать нечто, что бросило тень на нее. Это ужас! Со страхом открываю твои письма, т. к. не в силах просто больше перенести неправду. Нет, не трогай мать! Знаешь, однажды среди матросни и солдатни мы с мамой протискивались на пароход однажды. Обе в полушубках и платках. Один матрос маму (досадно, вперед проходит) ткнул «эй ты, тетка!» Ты знаешь, что со мной тогда стало?! Я не побоялась его нагана. Остановился в ругани… «ну, чего ты, ишь озлилась как за мать-то!»[240] Но теперь не только за мать, но и за _Ч_е_л_о_в_е_к_а – Героя! Я повторяю, что делаю поправку на то, что ты ничего не знал о ней. И… извиняю. Но мне очень больно!

Оля

[На полях: ] Мать моя много взяла от ее отца. Человека редкого, чтимого за праведника во всем округе.

Мне так хочется света между нами! Тепла и ласки! Зачем ты мучаешь себя и меня?!

Зачем ты все так хочешь портить? Сознательно? Нарочно?

137

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

21. I. 42 5–30 вечера

Моя святая, вся чистая моя, голубочка моя Олюша, как больно в сердце от твоих страданий, безвинная моя… и я, я, недостойный, я причинил их! Сознание горькое моего _з_л_а, – о, я его изжил, я им лишь миг какой-то был порабощен! – так меня потрясло, так я противен себе стал… если бы ты _в_с_е_ это увидела в моей душе, ты сжалилась бы и простила. Ты меня простила, знаю. Не видя, всей моей боли этой не постигая, ты уже меня простила, я так это чувствую, я так тебя _в_и_ж_у, Святая… так приникаю к тебе, как к самому величайшему благу, как к самому для меня чистейшему и святому в жизни моей… простила ты, я верю, верю… и целую твои ножки, светик ты мой… О, как я тебя обидел… Но я не хотел, не мог хотеть этого, ты же меня знаешь. Был такой темный час, все во мне запылало и обожгло, и я – да, бессознательно, весь во власти страшного воображения, – не удержался, послал ту бессмысленную, бесчинную открытку… – и, придя в себя, ужаснулся, что я наделал! Я тут же написал, письмо за письмом, молил тебя _н_е_ _п_р_и_н_и_м_а_т_ь_ этой открытки, не видеть ее, – ее будто и не было. Но, должно быть, я все еще пытался выбраться из петли злой, еще, должно быть, сильней запутался, я ничего не помню, Оля! Боже мой, я молю тебя, моя детка, верь мне, верь тому, _к_т_о_ ты для меня! Выше духом, чище, святей, глубже, достойней, прозрачней, святей тебя… – нет для меня никого, заклинаю тебя поверить мне в этом, всем дорогим клянусь… Оля, ты для меня стала еще дороже, еще заветней, еще святей… можно ли любить больше, чем люблю тебя? _Т_а_к_ я ни-кого не любил… такой божественной души нигде же нельзя встретить, это только ты, ты одна, такая, Олюша… меня душат слезы, я не смею глядеть на тебя, мне даже стыдно и страшно сознавать, что я могу писать тебе, после моего зла… Ольга, я тебе во всем верю, я тебе всегда, как узнал тебя, верил и верю, и верней этого нет ничего во мне. Нежней моего сердца ныне не может быть – к тебе… это предел сил моих, предел _в_с_е_г_о_ святого, чистого, на что я мог бы быть способен! Оля, прошу, забудь все это, никогда не поминай о моем позоре перед тобой! Ты неприкосновенна, ты безгрешна, и как же ты велика, чудесна, непостижима для меня отныне – и до смерти, и _т_а_м, я верю, _т_а_м_ ты будешь для меня – другого – святой, все-чистой, вечной моей… с моими, милыми… Ты единственная, непорочная, непостижимая! Я всем сердцем, всею прямотой его говорю тебе – как я недостоин тебя! ножку твою не смею взглядом даже поцеловать… Оля, мне так тягостно за твои боли, за мою проклятость! Помилуй, родная… Вытесни из сердца… я же тотчас раскаялся, я молил не верить моему бешеному слову! Я не имел никакого права касаться всего твоего, это была твоя святая воля открыть мне и светлое, и больное в тебе, и я вижу, какой же ослепительный свет твоей Души! как ты чудесна, и как я могу порой быть гадким! Это мука неизбывная… Как подумаю, что ты все святые дни… что перечувствовала, что выплакала..! И мои бедные цветочки… – а _к_а_к_ же я старался, чтобы твои глаза увидали в них немножко хоть чистого, что есть во мне, увидали, смотря на эти бедные ландышки… как вспомню – вот реву сейчас, пишу тебе, ничего не вижу, от боли… от такой нежности, от такой светлости от тебя… бедные они, одинокие, как мы с тобой в целом мире… _ж_д_а_л_и_ и глазками снежными просили… – «погляди, Оля… это же Ваня твой к тебе пришел… погляди на нас, девочка светлая… мы от Вани твоего к тебе… и тебя не можем найти…» Оля… когда я пишу тебе, у меня слезы кричат от твоей боли… Я так о тебе думал светло все эти дни… я так хотел хоть малым, что я могу для тебя, передать тебе мое сердце… хоть малым тебя порадовать, сказать _и_м_и, этими чистыми глазками цветов… _к_т_о_ ты для меня, как я томлюсь вдали, всем твоим мучаюсь… Если бы ты увидала _в_с_е_ во мне, что только тобой живет, тобой светится, ты бы приникла ко мне, и пожалели бы мы друг-дружку, за все скорби… Оля, я молюсь на тебя, я не могу, знаю, не могу часа без мысли о тебе… Я все эти месяцы создавал тебя, берег тебя, жил только тобой… – и вот, так гадко сорваться… так злом бросить в неповинную… так детски открывшуюся в самом болезненном… _В_с_е_ я понимаю, знаю, _к_а_к_ я виноват… Разумом-Духом _з_н_а_ю… что ты – Святая, а чувствишком мелким закрыться от Правды… – как я допустил?! Олечек, позволь поцеловать руку твою, заглянуть в светлые глаза! Я тебя чту, Оля, я сознательно _н_е_ мог бы так поступить, не смел бы. Ты совершенно исключительная, к тебе нельзя подходить с обычным уровнем, – я это в смуте упустил из виду: я делал выводы из твоего рассказа, с обычной меркой, _с_р_е_д_н_е_й, м. б. и законной для обычного явления человеческой души, но только _н_е_ для твоей. Горько раскаиваюсь в этой недостойной ошибке. Ты вся от _в_ы_с_ш_е_г_о, ты от Идеала человеческого духа, а не обычная. Для тысяч душ мой вывод был бы закономерен, но _н_е_ для тебя. Я говорю это сознательно и твердо. Ты права. Тебе _н_е_л_ь_з_я_ не верить, и я должен был это знать… еще бы _н_е_ должен, когда имею столько _т_о_ч_н_ы_х_ данных, только редчайшей душе свойственных. Это мне непростительно, я должен был понимать, о _к_о_м_ речь! Да, ты безусловно права, пряма, _ч_и_с_т_а, _с_в_я_т_а! На тебя надо взирать, а не глядеть. Родная, ценнейшая из ценного, необычайная! Разве я не был прав, так не раз тебя именуя?! Это сердце, чуткость моя _т_а_к_ – и давно! – тебя определили, а _о_б_ы_ч_н_о_с_т_ь_ моя, подавляемая страстями невысокими, неповинную тебя сравняло с обычным уровнем! Вот в чем моя ужасная, горькая ошибка, – и мне, мне самому горькая, до боли, – поверь же искренности моей, Оля! И забудь, залечи эту рану, если еще любишь меня, вечного твоего, истинного, незатемненного. Простим же друг-другу наши _о_б_щ_и_е_ слабости: они из одного истока, из – для меня – безмерной, _с_т_р_а_ш_н_о_й_ к тебе Любви, чистой-чистой, почти нездешней. Я это чувствую, и словом не могу назвать _т_а_к_о_е. Знаю, что и в тебе это, хоть и не заслужил, – тоже знаю! – ни-когда такой Души не встречал, никогда… – и потому… _м_е_ш_а_ю_с_ь, сбиваюсь на привычные мерки душевно-страстных определений. Больше нет сил говорить, не могу, бессилен больше.

Ольга, я весь уйду в работу над «Путями Небесными», вот только перепишу для тебя «Куликово поле». Буду во-имя твое работать, моя светлая, моя далекая, моя ненаглядная. Я всегда с тобой и только – о тебе! Сладостная это и мучительная жизнь… _т_а_к_ любить, и _т_а_к_ бессильным быть перед безмерными событиями, когда и свидеться трудно, недоступно! Но молю: будем же верить, что наши пути сольются, что мы найдем, наконец, друг друга, чтобы не расставаться, не затеряться, – не могу я жить без Света, ты мне Свет.