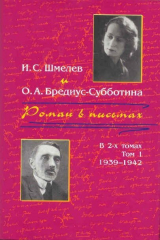

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 55 страниц)

[На полях: ] Видишь, все еще не ответил. Не забывай, Олёль. О, ми-лая! Не могу без тебя.

Оля, спешно сообщи – какие духи Guerlain – жду!!!

Лечись. Ешь. Пой. Верь. Олёк, будь покойна. Я твой. Я – чистый, Оля. Весь. Всегда. Твой.

Дальше буду писать короче, боюсь нарушить правила – ради Бога, 4 дня нет писем.

Милка, пришли портретик с глазами, я увеличу!

О, как… люблю..! Всю целую, _в_с_ю..!

78

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

15. XI. 41

Здравствуй, милый мой! Я все жду от тебя обещанного «сейчас пишу» – после получения моих от 30-го! Но ты не написал «сейчас»?! Ты мучаешь меня и «платишь» мне? Да? Ну, я не ворчу! Сейчас я очень огорчилась: пошла в свою комнату полить твой цветочек, и… что же? Он замерз!! Он весь в бутонах, весь все еще в цветах, и еще вчера уборщица-девушка все восторгалась им. Сегодня ночью был мороз, дул ветер прямо в эту раму, и весь он стал водянистый, прозрачный… Я чуть не плачу! У меня много всяких цветов, но этот… Все удивлялись, что цветет с июля не переставая! В комнате моей холод адский – топить нельзя, хоть и есть радиатор. Электрический паек, даже для нас увеличенный, слишком мал. Приходится очень экономить. У меня электрическая кухня – массу берет. И то теперь я ухитряюсь варить иначе и только уж необходимое на кухне электричеством. Я принесла цветочек в салон – там теплее, но не очень тепло. М. б. он не совсем еще погиб?! В комнате моей я не живу, конечно – невозможно. Это досадно, т. к. мне бы хотелось работать без помехи, одной… Я получила твою «задачу» мне… Я очень горда и рада. Но… (ужасная я, – все – «но»??) Но… я не могу ее исполнить так, как ты хотел бы… Я напишу тебе то, что я могу, чтобы ты не думал, что я трушу, или еще что. Но не считай это «творчеством» – это только решение задачи. Творчество – должно во мне родиться. Так я чувствую. Прости, если это тебе не по сердцу. Твое же, как бы ты мне не был близок, все же – _т_в_о_е. И я с благоговением сделаю _у_р_о_к! Ну, будто в школе! Я постараюсь ответить твоим требованиям. Одно скажу, что напишу я только часть, не все. Ты увидишь, _к_а_к_ я могу, или… не могу. Почему _н_е_ _в_с_е – ты бы понял, но надо мне тебе было бы рассказать много обо всем, что во мне. А это невозможно… Чисто технически, (однако, и для «духа» важно) – мне не хватит некоторых знаний… Например: я не могу ясно перенестись в тот город – я его не во-ображаю… Люди, речь… Кто умирал? Я видела в Нижнем Новгороде, в Поволжье, например, голод, – там умирала беднота. Интеллигенты «крутились» как-то. Но это не так уж важно. Не думай, что я так уж вот все бы и выписала, нет, но – предмет, о котором я хочу говорить, должен передо мной быть ясным. Но все же я постараюсь вообразить и во-образить! Природа конечно тоже мне незнакома. Сердцу она чужая. Я никогда не была в Крыму. И если будет неувязка, то ты знаешь, откуда это?! Я, значит, не так увидела. Мне очень интересны твои письма на мои от 30-го. Я очень их жду. Ну, не мучь же! Я эти дни не писала тебе, т. к. просто не могла. Большая гадкая неприятность – мерзкий тип один, шантажист и жулик, Смердяков354 какой-то, опять выплыл на сцену. Мучает Арнольда… Однажды уж было так. Через год начинает снова. Мерзкие есть люди. Вчера я прямо от бешенства дрожала. Бог знает, что еще предстоит. Масса здесь жулья… среди всех классов. На меня все это очень действует. Долго не могу утихнуть. Ненавижу несправедливость. Гадость!..

Но я все дни с тобой. В твоих книгах. Я вечерами не могу оторваться. Перечитываю «Солнце мертвых». Я его совсем иначе воспринимаю теперь. Тогда, давно, я… не могла его читать… от боли… Будто автор меня жег железом, в раны сыпал солью. Я была очень нервна тогда, чрезмерно восприимчива. Хоть и теперь, – читаю книги я как-то иначе, чем другие (поскольку вижу). Люди читают, критикуют, и… живут дальше… своей жизнью. А я, я начинаю жить тем, что прочла. Я понимаю Тоничку, его впечатление от Тургенева «Первой любви»355. Я ее точно так же воспринимала. «Солнце мертвых», тогда меня как-то убило… Я всюду видела смерть, до… ужаса… Я не дочитала за один раз книгу. Брала ее после. Дочитала. Так было, когда я девочкой читала «Преступление и наказание»356. Я не могла, я болела, читая. Теперь я зрелее. Я иначе читаю. Я тебя знаю. И мне еще больнее, но… иначе больнее. Я плачу над «Солнцем мертвых»! Какая прелесть – «Степное чудо»357! В «Свете Разума» мне очень нравится «твоему Сереже»[138]! Чудесно! И стиль какой! И «Музыкальное утро», и «Гунны» (очень)! и «Блаженные»358, ах, все, все! Я называю отдельно некоторые вещи только потому, что они чем-нибудь меня особенным удивили! «Про одну старуху» – всегда чудесно!

Теперь из твоей открытки: о Земмеринг – ты меня не хочешь понять! Ты сам писал, что она, прочитав посвящение на книге, ревнует. Неужели ты не знаешь, что ревновать можно не только из любви. Именно: она читательница, чуткая, тебе все хотящая сделать, – видит вдруг, что ты кого-то ценишь так, как ей бы это причиталось! Я-то, женщина, чудесно это понимаю. Я нашу сестру давно знаю. Я женщин (обыденных) – не люблю. Т. е., нет, не люблю те черты, которые присущи им. А женщин, женское, то, что ты любишь, люблю я очень. И м. б. потому среди писателей нет или мало женщин, что… воспеть самое чудесное, «das ewige Weibliche» (это самое дивное в мире!) – дано, конечно, лишь мужчине. Я иногда могу влюбиться (не думай, не pervers[139]!) в женщину, именно в это «das ewige Weibliche». Я наслаждаюсь иногда в театре или кино не только игрой, но всей природой хорошей актрисы. Я не могу это объяснить, но это как-то необыкновенно. А в жизни… женщины-мещанки чаще героини. Не обижайся, но… И. А. не позволил бы так З[еммеринг] о Наталье Николаевне! И не искал бы ей извинений. За одно это замечание ее тебе (о понимании или не понимании «Неупиваемой чаши»). Конечно, я не Н[аталья] Н[иколаевна], для тебя не в этой роли, но все же!.. Я не хочу, чтобы ты от нее (о, их много) устранился, но я знаю, что так вот относясь, как ты теперь к этому, говоря только «тебя все полюбят», – ты… я знаю это… не хочешь понять, что надо оградить… И я не постигаю, как ты, писатель, да еще такой… ты тут не видишь сердцем!

Впрочем, это бывает очень часто. Толстой в жизни своей с С[офьей] А[ндреевной]359 – был какой?? Непостижимо! Но, довольно! Для меня: З[еммеринг] меня хотела (я не далась ей, и как нежно, мягко, почти любовно!) оскорбить, – а ты не понял. Извиняешь ей, меня уверить хочешь, что «все полюбят»! И все… Я ничего не хочу и не жду. Пишу только в пояснение! Я умею не замечать людей!

Я давно хотела тебя просить, – ты знаком с Карташевым? Он был приятель с дядей моим, маминым братом. М. б., случайно знает он что-нибудь о судьбе его жены Александры Васильевны Груздевой, урожденной Лаговской? Это была большая драма. М. б. при случае, спросишь его? Как поживает твой Ивик и его избранница? Я все надеюсь, что ты пришлешь о «Праздниках»360. Ты написал? Как верно дивно! М. б. скоро к Вам поедет от нас Сережин шеф. Я попрошу его тебя увидеть. Или м. б. одна армяночка, если ее пустят к больной матери. Мы недавно ужасно потешались… В Гааге гостят чудесные ребята, матушкины внуки. Мальчик Сережа, 9-ти лет, разумник, чудесный, прелесть. Так вот, эта армяночка рассказывает, как ей не дают визу, как она в комендатуре плачет, просит. Отец С. спрашивает: «как же Вы уедете, я у Вас на велосипеде корзиночку для дитенка видел?» (Это для собаки у нее). «Да», – говорит она, – «к сожалению, она еще пустует, еще не собралась». – «Ну, какая же Вы запасливая, корзиночку заранее купили. Советую о соске позаботиться, – резина пропадает». Другие стали советовать, кто во что горазд. И вдруг совсем спокойно, с кресла: «…и главное, самое трудное, папа, детку надо достать!» Это Сергушка! Отец серьезно, в тон ему: «О, М. девочка хитрая, она достанет». – «Да, достанет?» «Да, сынишка, не беспокойся, она сумеет, и журавля обманет, заманит к себе и баста». Мальчик поверил. Ну а мы все долго хохотали. Ребята – на удивленье. До того русски! Матушка, вдова того священника, который учил Bauer361. Очень милая семья. Есть у нее дочь362 одна из 3-х – обаятельная, прелесть! Не очень молода, но – чудо! Написать бы было о ней можно много! Как жаль, что я не мужчина! Вот видишь! Масса в ней из Божьей Кошницы. О, не «святоша»! Вся – Жизнь! И драма! Ну, довольно. Я два листа уже взяла. Не стану злоупотреблять любезностью цензора! Посылаю тебе 2 фото: одну – лаборантку (моя маленькая лаборатория), для шефа, с реакцией на lues (Wassermann)[140] – моя специальность – за нее я была известна в клинике. Это особенно ценил шеф, что хорошо ее делала. Это не легкая реакция. И ответственность очень большая: я – даю диагноз. Делали ее перед замужеством на память шефу. Другая: мой уголок гостиной, где я тебе писала первое письмо в 1939 г. Целую и благословляю. Оля

[На полях: ] Я все еще не здорова. Не сплю. Худею. Но стал аппетит лучше. Выгляжу смертно бледной. Нет больше «красок».

Тебе это больше, кажется, нравится?

Я очень тороплюсь на почту, потому как-то не очень хорошо писалось! Принимаю селюкрин.

Зачем пришлешь еще? Его же не надо все время принимать. Это же курс лечения. Этот я кончаю. Какой же перерыв?

79

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

19. Х1. 41[141]

Мой дорогой, родной, далекий… и та-кой близкий сердцу!

Как мне тепло и радостно, что ты где-то меня любишь!

И какая горькая жизнь моя!! Помнишь м. б. (?) когда-то еще давно писала я тебе что-то в этом роде: «но у Вас хоть было счастье…» Написала и испугалась, – не понял бы как намек на меня. Это давно было… Да, почему не подошла тогда?? 6-го окт.? Нет, не узнал бы ты меня, – вот потому верно и не надо было, чтобы подошла. Если бы не узнал, «отделался» бы парой общих милых слов, я же все бы устно уже сказала, и верю не так бы свободно, как тогда в письме… и… этим бы все и исчерпалось. Могло бы так быть ведь?! Сережу моего И. А. тебе рекомендовал. С. был на ужине с тобой. Ты дал ему твой портрет! А я? Я не подошла тогда. Я ведь тогда была «убита Богом»… Я еле-еле принуждала себя показываться людям. Я вся была убита. Нет, ты ни разу не посмотрел на меня. Я сидела с мамой как раз позади проф. Франка363 и его жены364 (знаешь их?), от прохода направо, если стоять лицом к кафедре. Я чудно все помню! Неприметна, вся в черном, за черной вуалькой, траур был, по отчиму. Да, я тогда была совсем свободна, свободней, чем когда-либо раньше… И значит так было надо…

Ах, письмо твое!.. Не возноси меня! Я разве стою?! Я очень, очень обыденна! О, если бы так непорочна! Было… было много от того, что пишешь ты. Не то, но от того! «С живой (?) картины список бледный»365. Теперь и этого нет! Я очень была чиста, болезненно чутка к чистоте и правде. Нет, я все же многое утратила на всем моем пути! Ты святотатствуешь, зовя меня святой! Нет, нет! Да, я о тебе молилась! Ты говоришь «не знаю, искала ли ты меня». – Я же тебе писала: «молилась о Вас годами»… Да, искала. Еще бы… раз один – прожить сначала! Я не могу теперь уже давно молиться, хоть постоянно в думах обращаюсь к Богу. Давно отстала по утрам молиться и на ночь. С Wickenburgh'a. Я вся в волнении. Господь простит? Сегодня мама именинница. Хотела помолиться… не вышло. Помолись за меня! А от Марины все ничего! Ужасно!

В последний раз коснусь Земмеринг, чтобы исчерпать эту «тему». Я никогда ничего другого не искала в желании матери послать к тебе дочь, кроме того, что ей обязательно хочется твою «скуку», «пустоту окружения» и т. п. заполнить Милочкой. Так сказать, Милочку пустить в ореол твоего сияния. Это же лестно девочке, да и матери. М. б. она войдет в какой-нибудь «гимн» твой?! И во мне, видя (именно) читательницу-соперницу, – постаралась бы вдвойне это сделать. Таких «мироносиц»366 я много видела у людей тебе подобных. Ничего любовного я и не искала. Не от одной же любви бывает ревность. Ну, Господь с ней! Но, милый, прошу тебя, (исполни хоть раз (!!!!) о чем прошу) не пиши ей ничего обо мне. Исполнишь? Я ведь могу тоже хоть что-то пожелать?! Мне жаль, что я ее коснулась… я не знала, что она тебе духовно так дорога. Ты ей писал о «Путях Небесных», м. б. даже раньше, чем мне, на мои мольбы (сквозь го-ды!). Я не упрекаю. Но это мне мерило! Оставь ее и меня в отдельности. Я не хочу ее писем, не хочу какого бы то ни было ее касания. Я тоже очень верно чую людей. Никогда не обманывалась. Обещаешь? Ты непослушный, впрочем, ни одной моей воли не исполнил! Нет, не сержусь, а только так знакомлюсь с тобой и в этом. Не надо духов! Мне совестно! Умоляю, не балуй меня! Ничто не делает меня в жизни (в «свете») такой беспомощной, как комплименты и подарки… Я глупо теряюсь. Книги твои я с радостью принимаю… как тебя!

Пришли же надписи к ним, а то они – немые… Ах, Марина, Марина! Я твои письма перечитываю, вдыхаю, под подушкой они спят… Ах, вот что: об И. А. – мне невыразимо было бы больно всякое неточное понимание о нем. Вот характеристика его ко мне отношения, данная им самим, пожалуй и самая точная.

Мы часто были в переписке367, в его отъездах, так просто, – о книгах, о трудностях его (каких-нибудь внешних) и моих. Вот:

«Милая Олечка! Вчера получил Ваше трогательное для меня письмо о книгах. Все, что Вы пишете, меня радует и утешает. Именно такому читателю, как Вы, я предназначал эти книги; и мой метод философствовать состоит именно в пеликанстве „собой питаю“. И что Вы это почувствовали и так отозвались – для меня большая духовная радость. Спасибо Вам за письмо и за отношение. Я Вас тоже буду всегда любить и помнить».

Дальше о делах, и…

«я пишу – а мир на меня огрызается и грозит. Вы правы: людишки, да и все.

Целую Вас и Ваши ручки.

Ваш сердечно И.»

Я не «чаровала» его. Но чтила. И он знал, что это от души и ценил. Эти короткие слова в его устах уже очень много. Он и лично целовал меня иногда, в порыве духовной родственности. При всех. Никогда одну. И только в щечку. М. б. он русское начало во мне любил. На чтении его о Пушкине (я конечно была), несмотря на его великое горение, – он меня _у_в_и_д_е_л. И в антракте сказал мне: «Олечка, Вы настоящая русская невеста, строгая, чистая, прямо излучаете чистоту… И… платье Вам идет, масса вкуса». Было траурное черное бархатное с шелковыми белыми (крем почти) кружевами. Вот это и все!..

У И. А. много вкуса, и он просто вещи отмечает, – больше ничего.

Послушай… я плакать готова: сейчас приехал Сережа (к маме-имениннице) и сказал, что шеф срочно уже в субботу вместо вчера уехал. И завтра будет уже обратно! Ужасно. С. его по делу даже не застал уже! М. б. опять скоро поедет. У тебя есть же адрес одного из них? Мне говорил тогда этот господин, что послал тебе адрес. Перед Пасхой это было. Где-то у тебя, тоже Paris 16-e. Спроси, не ожидает ли их опять, – м. б. будешь тогда знать, сам и заранее. Я плачу. Ужасно это! Ты упрямец! Отчего сразу тогда летом не послал? Мучаешь меня. К книге-то приложить, конечно, можно? Попробуй! Прошу тебя, напиши Марине!

Ну, дальше, – да, И. А… Вот еще одно: когда перед «разрывом» впервые меня звал отец Арнольда:

«…Нужно ли ехать для этого прозрения? Стоит ли покупать это прозрение ценой унизительной поездки?

Я стою за то, чтобы не ехать. У меня чувство такое, что не этот брак даст Оле счастье; что на этом и эдаком браке никогда не было и не будет благословения Божия. Счастье Оля найдет только с русским, мужественным и патриотическим сердцем.

…….

А мертвое и неверное надо отсечь.

Вот если Вам понадобится отсекающее письмо, то я готов помочь.

12. IX.1936»

Письмо длинное было. Я даю только самое сильное.

И я «отсекла», радикально, хирургически. И. А. одобрил вполне. И после этого «отсечения»… ты знаешь, что было после… И. А., тот же И. А., понял, что мне все же надо ехать. Благословил меня на поездку. А после… и на брак. Случилось это в нем после знакомства и разговора интимного с Арнольдом.

Да, в этот короткий промежуток… от сент. – до ноября… – был ты в моей… близи! Но я была тогда «исчерпана» вся горем. Горями. А ты? Разве нет? Ты же кровоточил, болел утратой. Нет, _т_о_г_д_а, – не надо было! Вероятно – не надо. Не знаю ничего! Господь знает!

Какой ты чудный, чистый, прекрасный!

Милый мой, родненький, Херувим! Ах, если бы здесь ты был! Как много людей живут в твоей близи. Проходят мимо! Что же я-то далеко так? Ты не приедешь? Я боюсь спрашивать об этом. Боюсь, что скажешь «нет». Я всего боюсь. Ты писал, что для тебя «приехать – вырвать сердце, боль»… Я – только и живу этой мечтой тебя увидеть, – но боюсь твоей боли. Я не хочу мучить тебя! Ты знаешь: я вся ожидание, решай же, как тебе лучше! А м. б. удастся все-таки? И м. б. (Господи, если бы!) и мне удастся потом, весной, к тебе приехать! Я так хочу быть у _т_е_б_я, в твоем уюте! Ну, кончаю… Нежно, нежно гляжу тебе в глаза (да где же они!!?), целую их… и… плачу… Твоя «Светлана» (* Почему «Светлана»? Мне в детстве очень нравилось это имя. И кто-то меня утешил, что Ольга – то же по значению. Olga, Elga, Helga, Helios! Светлана!)

[На полях: ] Сегодня же пишу еще! Письма простые, идут так же как и expres!

20. XI

Объясни, почему ты так волновался 8-го и 9-го? Ты же уже получил (6-го) мое письмо от 29-го? Ты же писал! Напиши обязательно!

17-го твое письмо от 13-го! Мне все время очень грустно без тебя! Плачу я! И над твоей жизнью все _т_о_ время! Отчего скончалась О. А.? Воспаление легких? Скажешь? Но если тяжело, – то не пиши.

20. XI

Сегодня твой expres от 13-го (2-ое).

Душенька, не надо часто expres. Сегодня вышло не очень гладко. Утром рано, когда его приносили, я выскочила проводить брата до гаража (т. е. до автомобиля в сарае) и не слыхала звонка. Потом ушла одеваться. Я была еще в халатике утреннем. И после лишь нашла бумажку, извещавшую, что мне на почте заказной expres. Его нужно было самой взять с почты. Я тотчас послала на моем велосипеде девушку. Ей не дали, т. к. уже послали с обычным, урочным почтальоном. За ее отсутствием мужу понадобился мой велосипед. Его сломался. Когда пришел почтальон, то почту я приняла у него, на глазах мужа, уходившего как раз из дома. Был удивлен почему у меня уже на руках расписка. Ни слова не сказал. Но как-то… ну, все равно! Когда я жду expres, то уже не сплю с 5–6 час, – их приносят рано.

[К письму 19–20 ноября приложено фото дома в Бюннике. Надпись на фото:]

Вот весь домик в Bunnik'e, где я так много думала о тебе. Где я была… только я да птичка.

Дом для 2-х семей.

– показывает на нашу половину, а рядом жил тот, кто перед Пасхой у тебя был. Или послал тебе только мой привет?! Внизу: гостиная, где я тебе писала, столовая, кабинет маленький, кухня, и т. д. Наверху: спальня, где я так долго болела! комната для приезжающих, маленькая комната (Сережина), ванна. И выше еще – чердак. Сбоку гараж. Сзади сад-огород. Много передумано… Я любила все-таки Bunnik. В_а_н_е_ч_к_а… целую тебя!

80

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

25. XI. 41

6 ч. вечера

Родная моя детуля, Олечек, – какое чудесное, ласковое письмо, 20.XI! Целую ручку, писавшую, сердечко твое – прильнувшее так нежно. В томлении был, все эти дни, – а вчерашнее письмо 15–17.XI – что было с тобой? Какое-то… «через себя» письмо! Я его определил – «сборное», вы-нужденное… – усталость? полная разбитость? Я был в отчаянии. Много написал, – все эти дни, – и не отсылал, жалко было, что может удручить родную, свет мой отемнить. Всю тебя целую, твою душку, о, сердце чу-дное!

Хочу ответить на _в_с_е. Оля, раз навсегда условимся: я для тебя – _в_е_с_ь_ твой, как держишь в сердце, – никто другой, а самый твой, самый близкий твой, и ты мне – единственная, самое дорогое, ты – как ты, Оля, Ольгунок, Олёк. Меня, писателя, – какой бы я там ни был, – оставь другим, берут, считают, ценят, бранят… – как хотят. Никто, ничто не может – для меня – стоять между нами, я неотделим – для себя – от тебя, моей Олечки, моей чистой, моей пресветлой. С этим и останусь, я, для себя. Такой, ни с кем и ни с чем не соизмеримой, ни-когда, ни в чем, тебя лелею, храню в сердце. И это не может, для меня, измениться, независимо от того, как ты берешь меня.

О визе… – у меня почти нет надежды. Можешь ли думать, что я не рвусь? Но – помимо визы – есть другое. Я писал тебе – о пытке, о встрече на краткий миг и – подумать страшно. И еще. Если смущает посылка expres, заказного, если ты так страшишься «языков» провинции… – что все всё там знают, а эта семья там громка… – то как же тебя не смутит встреча?! Вдумайся! Это же так ясно. И какая пища болтунам и всем канальям, охочим до трезвона. Делать тебя целью грязных домыслов «соседей» – ведь там все – «соседи»! – эти лягушки голландского болота! Ясно, ясно. Я знаю отлично русскую провинцию. Голландия – еще пониже нашей. Тем более, что мы, русские – из какой-то непонятной ненависти и… зависти, да, да! – для многих – притча во языцех, «странные», l'âme slave[142]. А тут… – где тебя знают, – в том же Arnhem'e..! Это не Париж, не Берлин… – где никому нет никакого дела ни до чего – странного. Мы будем видеться, светло и чисто узнавать друг-друга… – а языки… – свое у них, у языков. Мне – совершенно безразлично, но тебе… – ты же так тревожна! Я все обдумал. Нет. Не смею. Я даже не ставлю вопроса о твоем «движении» – величайшей жертвенности, неоценимой, для меня священной. Но, Олечек… я целую твои ножки, я землю целую, где ты стоишь… но я не дерзну принять… я тебя слишком высоко ценю, ты для меня – только ты _м_о_я, _в_с_я, только свободная вся, прямая вся, гордо-смело смотрящая, по праву сознающая – я – _т_в_о_я. Только. Иначе – знаю – о, какая мука! Будет. _В_и_ж_у. Какое же томление, тревога! Ты мне – бесценная, незаменимая, нетленная для меня, – и такой же ты должна быть для всех, кто меня знает, кто меня считает верным всему тому, что знает от меня, из меня. Для меня поставить тебя в сомнительное положение – сделать мишенью хотя бы только гадких подозрений, – да, «гадких» – с их лицемерной каланчи… – невыносимо. Это, Олёк, не Ялта даже, где тоже не было никому дела до «энтерьер[143]». Если бы ты бросала свой кров, – не только «свой»… – тогда другое дело. Или усомнишься в искренности моей? обвинишь меня в слабости души? в наигранности, в позе?! Не смею и говорить об этом. Чего бы я не дал… чтобы хоть день с тобой! Близко бы тебя видеть, руку твою держать, в твои глаза все излить из сердца… О-ля! Дай же твои губки, моя голубка… мое счастье, неизъяснимое ни словами, ни чувством, ни взглядом, всю глубину мою тебе дающим… Я все предвижу, и мне больно, когда подумаю, как ты все это примешь! Ведь я всем жертвую, все отдаю, на что хоть смутно еще надеюсь, – отказаться от _т_е_б_я, _ж_и_в_о_й, _в_с_е_й, столько обещавшей, все отдающей… всю себя! Подумай – и ответь. Я сделаю так, как ты мне скажешь. Тогда – я припаду к твоим коленям. Да, Оля… я готов на все, на смерть, на муки, на все утраты, ради тебя… только не на твои страдания. Я _с_в_о_б_о_д_н_о, смело, – при данном положении – смотрю. И – не упрекну себя, и – ни-ни-когда – _т_е_б_я. Реши. Да, мне надо будет обсудить с Сережей, – он инженер? при какой фирме? – «условия договора о приобретении моих литературных прав», и – при согласии – совершить нотариальный договор. И это мне необходимо решить в самый ближайший срок. Для сего, главным образом, я и буду в Arnhem'e. В другом месте, при современных условиях его работы в предприятии, встретить его я не смогу. Он не сможет в Париж приехать? Или ты, по его доверенности, не сможешь? Время года, зима – значения не имеет. Я все равно – питаю надежду – выполнить то, что меня начинает очень мучить. Не состоится поездка в Arnhem – я хочу ехать в лагеря советских пленных368, буду проситься. – Эти дни я взволнован, не сплю… да, с перерывом в одну ночь, я не смыкал глаз 2 ночи, весь в кипении мыслей: ехать, сердцем к родному подойти! Я уже заготовил письма: о разрешении поездки.

Мне больно, что я, русский, писатель, – в стороне от такого исключительного, единственного за все века жизни русской – события неизмеримого исторического смысла. Я _д_о_л_ж_е_н_ видеть, во что обратил большевизм за эти 24 г. душу народа, как испепелял в ней свет Божий и образ человеческий. Я хотел бы пойти к ним, братски, с лаской… – не говорить речи, нет, не учить, а светить, отомкнуть заклепанные души, найти в них уцелевшее, светлое, м. б. – верю – и священное. У меня есть ключ – верный, творящий. Я _з_н_а_ю, я – проверял: неоспоримый. Да, _т_о_л_ь_к_о_ у меня. И это знают, мно-гие..! Я пойду к ним с одной моей книгой, и она многое осветит. Пойду к ним… с «Богомольем». И – верю, – найду, сыщу, – во что я крепко верю. Отомкнутся души. Не обманусь и – не обману. Отказаться от этого – мне будет трудно. Буду просить, стучаться. Вчера и сегодня был у меня Алеша Квартиров, из Берлина368а. Я спрашивал его. Пока – все – неопределенно. Но я – мне поездка в Arnhem не помешает, после нее поеду… ах, если бы ты была со мной! Как бы мы слили наши души, слезы наши – с _и_х_ слезами! Да, я уже _в_и_ж_у_ эти слезы, знаю. Я знаю наш народ, Оля… сколько я говорил – и как! – перед многотысячными буйными толпами… и [это] в самые острые дни «половодья», – в марте 17-го и в России, и по Сибири368б. А ныне… – я вижу, как глаза яснеют, как растопляются сердца… как рты кривятся, от подступающих рыданий, да… – они еще способны плакать, _н_а_й_т_и, _п_о_з_н_а_т_ь_ себя, свое, святое, вечное! Оля! Это не мальчик говорит – мечтатель, это говорю я, многое страшное видавший, столько переживший, разделивший все муки – с Родиной. И ты благословишь меня. И я узнаю сладость со-страдания со всеми _и_м_и… и – ко всем им, темным, обманутым, растленным, заторканным, которых делали зверями… и – не сделали, я верю. Я сниму коросту с сердца, я посвечу в него… – оно проснется – в Божьем свете Правды. Я поведу их за собой, с моими малыми на… богомолье. И они пойдут. И они познают, признают, узнают истинный Лик России – былой Святой Руси. Это не самонадеянность моя: это моя вера, это – _е_с_т_ь. Я сам увижу чудо – и покажу. Как?.. Я все продумал. И все мне ясно. Это – мой трудовой подвиг, национального писателя, – слуги народа, и нетленный Образ Преподобного будет моим поводырем. Да, поведу к нему, самому родному, такому всем им понятному… да, да, они его поймут! через мое простое слово! и – полюбят, и – припадут. И – приведу к Нему.

Вспомни последние страницы из моего очерка «Два письма»369. Там – чуть намечено, – да-вно я верил в это. И это – близится. Ты меня перекрестишь, пойду если… – и какой силой загорится сердце, от любви бездонной – к Тебе, и – к Ней, к Родимой, Оля! Светик мой, ласточка моя! Да, я загляну в твои глаза, родные такие мне, – и всю тебя увижу, кого искал давно-давно… предвидел, предчувствуя… – с 17–18 гг.370 – с «Чаши»… и – до «Путей». Да, ты Дари узнала, поняла. Ведь ты – она, и она – ты, Оля, Ольга, ми-лая, вечная моя! Как она обогатилась, осложнилась, ополнокровилась, как расцвела – во мне. Теперь я знаю, что и как писать, – все знаю. Ты получила письмо, где я нашел, что ты – «от Церкви». Ну, так знай. Теперь я больше знаю. Тебя-Дари – знаю и другую, не святую – небесную, а чу-дную, земную, во плоти, такую страстную, да, от земли, от тлена, от страстей… и ты, вторая, – будешь сгорать, в борьбе с – небесной. Вот теперь я вижу, что II ч. романа – самая жгучая, самая страстная – и – я задыхаюсь от картин! – самая решающая всю задачу «Путей». И она крепко спаяна с I-ой – и перельется светом в III-ю – восхождение на Крест – и – к Свету. Ты, ты во мне творилась и – творила. Я не сознавал. И вот – _в_с_е_ вижу. Да, Олечек, гулька, голубка, жизнь сердца моего, Светлая, святая, – да! – и согрешающая, и освещаемая… что я вижу! Сегодня глаз не сомкнул (бром приму, надо). О, какой пожар осенний видел, парк кленов – червонных, янтарных, розовые сети по вершинам… и – осенний вихрь – все сорвал, все черно… – дам!! Дари все видит, – и – ско-лько же! Олёлик, надо кончить. Но я и пятой части не сказал тебе. На все отвечу, все исчерпаю. По порядку последних 5–6 писем. Много писал – не отсылал. Не то, не мог, страшился удручить. Нет, я берегу тебя, я чуток, Оля… Ты такая мне драгоценность..! Пылинку на ресничку не опущу, все твои слезки оставлю в глазках – оберегу, сколько есть силы в сердце.

Целую, всю, крещу, молюсь о тебе, за тебя, – тебе. Твой Ив. Шмелев

Как счастлив твоей лаской! Не сказать.

Марина не видела меня. Оказия еще не заходила к ней.

Без тебя их [ «Путей»] не будет. Но тебя люблю больше, чем «Пути». Олёк мой, слушай, я повторю: ты, ты творишь со мной, во мне – «Пути Небесные». Как? Не все ли равно – как! Творишь.

Никаких болей, и я бодр, несмотря на 2 ночи без сна. А когда свежо – гимнастика! всегда утром.

А «Девушку с цветами» – ты получила? – Грустная она? Я объясню. Ты написала о «ромашках».

Не задержу, – отвечу на все – Оля!

Если бы ты была со мной – как бы записал! – и любил бы. Так хочется!

81

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

[Ноябрь 1941 г.]

Письмо № 1

Пишу конспектно. Сколько же биения сердца за этим конспектом!!

Кто я? Откуда? Как жила? Давно хотела тебе все сказать…

Родилась в Ярославле, – году увезли в Рыбинск. Там папа принял священство. До 8 лет в Рыбинске. Оттуда в Казань. Крестный путь отца… Много воспоминаний, много мотивов… Страданий. 1/2 года жизни в Казани до смерти папы. Ужас. Казань чужда нам… Никого, кроме 2 семей. В Казани папа учился в Академии у митрополита Антония (* Епископ Серафим Парижский папу знает тоже.)371 (ректор), его очень любившего. Масса переживаний. Хотела бы дать этюды. Мои страдания после утраты отца, до… болезни. Мое «бегство» ночью. Мое «сумасшествие». Не буквально, конечно. Я не училась в школе. Меня готовили дома. После «шока» моего никто не знал, как я смогу учиться, в том смысле, что должна уходить из дома, – я не отходила от мамы ни на шаг, будучи уверенной, что и она умрет. Всюду я видела смерть. Все ею закрылось. И была права, – спасла однажды маму. Моя мечта была учиться в Институте, чтобы «после увидеть Царский Двор». Это были детские мечтания… Меня отдали в Казанский Родионовский институт372. Я согласилась для «мечты» зажать боль и страх и покинуть дом. Но это было именно «зажать»… Кто бы знал, что я переживала там. Я – 9–10-ти лет! Меня наказывали, жаловались маме. Мне жестоко попадало. Я дерзила, говорила в лица правду, т. к. знала, что ко мне несправедливы. За это попадало еще больше. За уроками я… думала… О чем? О всем. О доме. Об отце. О смерти. Я поступила 1-ой ученицей, подготовлена классом выше. Но меня не хотели утомлять и отдали в VII-ой. Мне нечего было делать. Я была способна. Все этим тыкали, – и я ненавидела это слово «способна». Я убегала в уборную, где не было классной дамы, «классухи», так мы ее звали, и плакала одна, запершись, вволю. Мне попадало снова. Моя подруга была девочка резвая, шалунья, до исступления религиозная, любившая моего папу. Маме жаловались, что я из всего класса выбрала самую отчаянную. Она умерла. Умерла как святая. Ей Богоматерь при кончине явилась! Батюшка говорил. Она и была святая! Нина! От скарлатины. Я заразилась от нее. Болела тоже. Институт я, конечно, не кончила. После революции нас рассовали по школам II-ой ступени. Коммерсанты, реалисты, гимназисты, институтки, кадеты (из Москвы)… Винегрет! Баклуши били. Вечерами занимались. Мальчишки лампочки портили, пробки выкручивали. Уходили в потемках учителя, а тогда зажигали свет и… танцевали. Я перестала ходить в школу на 1–2 мес. Слышу, что «чистку» производят и 4 параллельных класса соединяют в один. Сдавали «зачеты». Я осталась. Мы стали работать. Учителя были старые. Хорошо было. Много работали по литературе. Параллельно со школой я служила в статистическом бюро. 15-ти лет начала. Получала паек хороший. Какие-то «способности» и там проявила. Даже повышение получила. Все служили: мама, отчим, я.