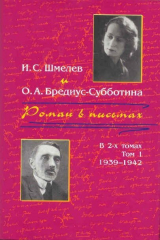

Текст книги "Роман в письмах. В 2 томах. Том 1. 1939-1942"

Автор книги: Иван Шмелев

Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина

Жанр:

Эпистолярная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 55 страниц)

Хотелось бы мне, чтобы Вы почувствовали, как дороги Вы нам, как Вы совсем не одиноки, если только не отринете нас сами. Много, много русских людей отдают Вам свое сердце!

Простите меня, если я так пишу; – мне очень хочется, чтобы Вы почувствовали это.

Как поживает Ваш племянник? Я давно хочу спросить Вас о нем!

Недавно я наконец узнала, что И. А. И. сравнительно благополучен. Он 2 мес. болел бронхитом и плевритом, – теперь прошло. Они уезжали в горы. Наталья Николаевна60 здорова. И. А. все свои письма к Вам (в том числе и мои) получил обратно. Очень больно за него: трудно им, и постоянно боли головные, хотя теперь стали лучше, но И. А. говорит о «привычке» к болям. От Марины я больше ничего не слыхала, а жду уже давно весточки.

В эти Великие Дни Поста и грядущей Пасхи особенно думается о всех братьях Веры Православной.

Как бы мне хотелось перенестись к Вам и хоть часок побыть с Вами!

В Заутреню Светлую я крепко подумаю о Вас и шепну Вам

«Христос Воскресе!»

А пока что, далекий и такой родной и близкий друг души, кончаю до следующих строк и шлю Вам ласковый поклон!

Будьте здоровы и Богом хранимы!

Все самое лучшее желаю Вам от всего сердца! Мама моя также очень сердечно поздравляет Вас и шлет тоже «Христос Воскресе!»

Всегда преданная Вам и любящая Вас Ольга Бредиус-Субботина

P. S. До Пасхальной субботы, если бы Вы захотели мне ответить, могли бы написать по адресу, указанному на конверте первого письма (парижского), ведь Вы его получили?

23

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

26. IV.41

Христос Воскресе! – милый друг Ольга Александровна, – час тому, как узнал, что разрешено почтовое сношение с Голландией, и не могу тотчас же не сказать Вам – милый друг, Христос Воскресе! – и всем сердцем пожелать Вам здоровья и бодрости, и счастья, сколько может вместить сердце Ваше. Ваш _С_в_я_т_о_й_ привет к Христову Воскресению принял я светло-светло. Особенная какая-то бодрость – желание работать над романом, – живет во мне эти последние дни. Роман не подвигался: я был задавлен обыденными хлопотами, но я сумею вырывать часы для души. Ваши светлые чувства к моему творчеству мне очень дороги, – Вы как бы посланы кем-то, мне дорогим, – душу мою укрепить и осветить! Милый друг, у меня и слова пропали, – так я светло взволнован. Сейчас меня заливает радость, что могу писать Вам. За все Ваше доброе ко мне – благодарю. И не могу писать. Хочу, чтобы сейчас же пошло письмо. Я не сетую, конечно, на Вас за Ваши «цветы». Но прошу, – не делайте этого, у меня все есть, – только близкого человека нет возле, но тут и Вы бессильны. Соберу мысли – и напишу Вам после, скоро, скажу, что еще не готов сказать. Будьте счастливы, милый друг, с Вами – т. е. что Вы _е_с_т_ь_, – мне легче как-то стало в жизни. Это со мной впервые, со дня кончины моей Оли. Целую Вашу руку. Пришлите мне Ваш портретик, чтобы я мог видеть Ваше лицо, Ваши глаза. Ну, до свидания, до свидания, – но вряд ли мы когда свидимся. Но у меня еще живо воображенье, и я заочно вижу Вас, чувствую и люблю Вас – родную мне душу.

Привет вашей маме. Ну, будьте здоровы и дышите молодостью, _ж_и_в_и_т_е!

Ваш Ив. Шмелев

События меня как-то возносят – и кажется, что мы, над обыденным поднятые живем в надземности, в вечности. И поставлены как бы перед лицо Судьбы. Вспомните Тютчева из «Цицерона»61: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» И – Пушкина «Пир во время чумы»62 – И хочется писать об этом: Ведь мы за эти годы тысячелетия переживаем.

24

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

8. V.41 Wickenburgh

Дорогой Иван Сергеевич!

Будто могучие радостные крылья подняли и понесли меня в прекрасную даль… Я читаю глазами и душой Ваши милые слова и строки и не могу начитаться. Нужно ли говорить «спасибо» за все то, что Вы мне сказали?! Вы знаете без моих слов как дороги моему сердцу Ваши тепло и доверие ко мне. Но все же я хочу, чтобы Вы знали, что я невыразимо благодарю Вас, что все что наполняет мою душу к Вам так велико, что не могу выразить.

Но вместе с этим чувством я стыжусь того, что недостойна Вашего отношения. Мне так хочется быть много, много лучше, чтобы со спокойной совестью принять Ваши дорогие слова. Я все последнее время очень страдаю от сознания своей ничтожности. Это очень все сложно. Не хочу об этом… Сейчас хочу только света и только в свете говорить с Вами.

Я очень счастлива узнать, что Вы увлеклись работой. Лучшего, радостнейшего известия от Вас я бы не могла себе представить.

Радость, с которой касаешься Святыни, наполняет меня, когда я пытаюсь душой коснуться Вашего творчества. Ваш роман для меня (именно «Пути») нечто такое чудесное, что всю как-то захватывает. Я писала Вам и опять так хочется сказать, что не существует для меня никакого писателя-современника, кроме Вас. Пожалуйста, милый, дорогой, не принимайте это за восторженные комплименты. Я это все терпеть не могу. Я с Вами совсем искренне говорю. Иначе я просто не могу с Вами.

Знаете, Иван Сергеевич, все время (буквально постоянно) мне так хочется что-то для Вас сделать, – много хорошего; – все, что я вижу или слышу красивого, я тотчас же бы хотела дать и Вам. Я почти уверена, что непременно мы увидимся – иначе уж очень было бы абсурдно. Не могу просто мыслить, что такая ничтожная причина как расстояние, станет навсегда преградой?! Разве не дико?! С моей стороны я приложу все старания, чтобы получить визу. И Вы увидите, что добьюсь! Мне так чувствуется.

Как больно мне, что не могу освободить Вас от забот дня повседневных и взять на себя мелкие хлопоты, заполняющие время. Это очень обидно. «Буду вырывать часы для души», – ужасно это… Ах, и кто это поймет?! Но может быть в этом, т. е. через это, особенно как-то чудесно преломляется Ваше Великое и захватывает так нас.

М. б. крест одиночества, трудностей и всего, что выпало на Вашу долю дает такой неземной Свет Творчеству Вашему. Простите, если я глупо пишу, но мне так кажется иногда. И все-таки все это не то, что я думаю, не могу выразить… Я не хочу сказать, что для творчества нужны страдания, – нет, я все, все бы сделала для того, чтобы отнять у Вас страдания и неудобства, дать Вам и уют и тепло, и беззаботность, – но мне кажется, что не страдания ли это Души Вашей одинокой дают нам то, перед чем мы только можем склонить колени.

Оторванность от Родины, Ваша одинокость в чужом мире, еще до Одиночества Вашего личного уже и тогда, так и бьется сердцем живым в каждую живую _Д_у_ш_у.

Я люблю Ваше каждое произведение, каждое слово, каждую мысль, я преклоняюсь перед Трудом Вашим и молюсь, чтобы Господь укрепил Вас! И сколько русских людей живут Вами!

Родной наш, берегите себя, будьте здоровы, бодры! Вы так нужны нам. Господь избрал Вас, чтобы Вы не умолкали!

Я так часто с Вами, т. е. вернее я все время в какой-то духовной готовности, настороженности в отношении Вас, что мне странно кажется, что Вы так далеки. Ваше письмецо через Марину Квартирову я получила тоже, и оно скрестилось с моим, которое, думаю, Вы не получили, т. к. я так и не поняла отправили его или нет (я просила моего соседа). Как хотелось мне послать Вам простое красное яичко к Пасхе, но это было нельзя. Портрет мой я пошлю Вам, но в следующем письме, т. к. это хочу послать тотчас же.

Все это время мы жили в досадной суете: должны были освободить дом прежний к 1-му мая, т. к. мы отказали, надеясь смочь переехать на хутор, но тип, сидящий на хуторе и рассчитанный мужем уже к 1-му апр., безобразничал и не съезжал, портя все хозяйство, моря скот и т. п. Был суд. Было масса всего такого, как делал сюсюкающий сын дворника «ссто, кому усси-то оболтали?»63. Вот такая атмосфера. Суд мы выиграли, тип уехал, а мы остались висеть между небом и землей. На 1–2 месяца мы остановились у одного знакомого мужа в его старом замке (в этом году 200 лет будет), где и живём сейчас. К счастью близко от хутора и можно ходить пешком даже туда. Хотим отделать дом и переехать. Собираться пришлось, таким образом, на 2 дома, и кроме всего заболела очень мама и слегла вплотную тотчас по приезде. Сегодня ей лучше, но она очень ослабела. Все это время было нашим больным зубом, и издергались мы все ужасно. Сейчас мы живем в чудных условиях, как в сказке, но даже и насладиться-то некогда. И все же хочется скорей «домой», хоть дома пока что и нет как бы. Живем мы оторвано от всего мира. Весна у нас очень холодная, и яблони все еще не раскрывают своих букетов, хоть и набрали их очень тугие и пышные. По стенам дома много шпалерных груш, – очень красиво. Все Вам хотелось бы описать, но тороплюсь письмо отнести в ящик, т. к. выемка только 2 раза в сутки и то в деревне за 3/4 часа ходьбы.

До июня наш адрес: «Wickenburgh»'t Goij

Post Houten (U.), Holland.

а потом: Schalkwijk (U.), Lage dijk 139.

Но я скоро напишу! Мне так радостно Вам писать! Я счастлива, что почта опять открыта.

Да хранит Вас Бог и даст Вам сил и радости Творчества.

От всей души приветствую Вас, далекий, дорогой, неоценимый! Ваша Ольга Б.

P. S. Цветы с хутора, мной самой уже посаженные.

Простите, что неряшливо выглядит письмо. Сегодня год тому назад, вечером я вышла из клиники, и так долго, долго потом от Вас ничего не слыхала!

Мама очень сердечно Вам кланяется!

25

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

23. V.41

Милая Ольга Александровна,

Приходится повторяться, но не могу не сказать, что, как всегда, письмо Ваше явилось для меня светлой радостью – бывают и «темные» радости! – Сам не знаю, не понимаю, чем объяснить ту необычную взволнованность, с какой вскрываю конверт… Чувствуется мне как бы назначенность – получать от времени до времени знаки, что есть на свете тонко созвучная тебе душа, получать как бы отсвет отнятого у тебя, но тебя не оставившего совсем. Странное чувство… – проснуться – и тут же радостно вспомнить, что у тебя что-то праздничное, в тебе, с тобой… – Ваши редкие письма, в которых столько, как бы прикровенно, скромно, утаено ласковости и нежности. Много-много получал я писем от читателей-читательниц, – и много в них бывает и признательности, и заботливости, иногда истеричности ласковой, – но ни одно не вызывало, не рождало таких чувств во мне, как Ваши письма. Но довольно, Вы умны, Вы все чувствуете, – сердце Ваше заполняет и восполняет все несказуемое. Вы радуетесь, что я пишу наши «Пути»… – я их почти не пишу, а живу ими только, сердцем вычерчиваю, – условия жизни не дают больших полос свободного времени, а я иначе не могу работать: я могу писать, когда знаю, что ничто меня не оторвет. Но вот какая подробность: одновременно с Вашим письмом, пришло другое, от одного литератора-публициста былого времени, вдохновенное до удивления, – с великой хвалой «Путям Небесным», и как бы «требованием» – непременно закончить. В тот же день явился одни чуткий читатель-музыкант с ворохом книг моих для надписания, и стыдливо просил – о «Путях» – то же. Да, я знаю, есть у меня обязательство перед русским читателем. И я его должен выполнить, и что-то говорит мне, что светлая Ваша воля и Ваша дума о моей работе – помогут мне духовно. Сознание, что Вы ждете завершения труда, что Вы этого хотите – для меня уже повеление. Ибо чуется мне, видится духовным взором, что все это не случайно, а _д_а_е_т_с_я. И я крепче чувствую связь свою с дорогими отшедшими.

Не хвалите меня, я знаю Ваше отношение к моим писаниям. Не надо этого. Ведь когда любишь что искренно и полно – слова беспомощны высказать полноту. Вы пишете о визе… – я не понял: для чего виза? или Вы хотите приехать? Но не будет ли это неосторожно? В бурные времена лучше быть у своей пристани. Я – Вы это понимаете – был бы рад личной встрече с Вами, но я еще более буду рад, зная, что Вы у пристани, что никакие тревоги и неудобства Вас не коснутся. Будемте же перекликаться, только. И потом, еще… – увижу Вас, услышу Вас, и станет мне грустно, когда не станет Вас. А это может быть. Лучше и не видеться. Правда?

Вы спрашиваете о моем Ивике. Он вернулся, окрепший – он атлет-красавец, глаза у него и некоторые черты лица – так напоминают мне моего погибшего Сережечку, – общая у них кровь: он сын родной, по матери, племянницы моей Оли. Он любит меня, ласковый, не громко, но хорошо любит, я это знаю. Он снова на высших математических курсах при своем лицее64, готовится к трудному конкурсу в Эколь Нормаль Суперьер, – его не влечет прикладное, он весь в чистой науке, готовит себя на путь ученого. Он умен, серьезен, очень к себе строг, с огромной волей. Политика его никак не трогает, он даже газет не знает, – в ином живет, в проблемах высшего математического знания. Что выйдет из него – не знаю, но должно выйти, – его очень ценят профессора. В субботу он приходит ко мне ночевать, я его покормлю, что есть, любит музыку, – это вторая его страсть, а третья – атлетический спорт, гимнастика на аппаратах. Оля моя воспитала его, живую душу в него вложила, скромную ласковость и чистоту, и простую веру. Мы его окрестили, когда ему было 6 лет, – теперь ему 21, – и имя ему Ивестион, – он по метрике своей – Ив.

Ну, дорогой друг, милый друг, нежный друг мой… мне хорошо от Ваших писем, я так привык к ласковости и нежности, и все это ушло от меня, и с какой болью! Такие утраты пережил – самое дорогое взято. Сына я потерял в Крыму… – ах, какой он был! Больно… Цветы Ваши – та же ласка, благодарю, целую руку, пославшую их.

Ваше письмо, писанное в ночь под Великий Четверг, я получил, и оно было для меня самым ныне близким «Христос Воскресе». Хотел бы приложить Вам ландыш, но… устыдился «сантиментальности». Но я мысленно посылаю, Вы его создадите воображением, оно у Вас живое, яркое, – чувствую. Я могу иногда вызывать этим благом у человека, одним из ценнейших благ, могу вызывать все, до осязаемости. Сейчас я вызвал, как пахнет первый ландыш, впервые увиденный мной, в детстве… – словами не скажешь. Я иногда так хочу услыхать Ваш голос, стараюсь вообразить звук его… – нет, не могу. А какой голосок у ландыша? Кажется, звон, еле слышный звон тонкого-тонкого фарфора, тончайшего, чистейшего… А слышите ли Вы шепотливый шорох голубых – синих, скорей – лесных колокольчиков, крупных, росой облитых? Когда встряхнешь целый пучок – как они шелестят, с подзвоном, приглушенным! А как шуршат спелые колосья!

В «Путях Небесных» – этому, всей природе я хотел бы пропеть славу словами моей Дари… – я хочу сам уйти в наши просторы русские, в звоны монастырские, в молитвы, в зимние поля, в глушь парков старых поместий… в сенокосы… в метели, в хозяйственный деревенский быт, – и все пронизать _с_в_я_т_ы_м, наполнить _е_ю, и через нее, Дариню, показать читателю русский мир Божий. Необъятность всего, что видит мое воображение, делает меня иногда немым и изумленным, – не одолеть! Но… надо; надо попытаться. Мне иногда кажется, что это _н_а_к_а_з_ мне – написать, закончить, отразить уже _д_а_н_н_о_е, таящееся _т_а_м, от века. Помните ли, если читали «Основы художества»65, о совершенном в искусстве, Вашего профессора66, – как в переводе Фета67 говорится у персидского поэта Гафиза? Там приведено:

Сошло дыханье свыше,

И я слова распознаю:

«Гафиз, зачем мечтаешь,

Что сам творишь ты песнь свою?

С предвечного начала,

На лилиях и розах,

Узор ее волшебный

Стоит начертанный в раю…» —?[30]

Это из тайн подлинного творчества. Ах, сколько бы мог я рассказать Вам, как, _к_а_а_к_ писались «Пути»! Всю правду… и Вы, м. б., убедились бы в истинности слов Гафиза. Вот почему трепет охватывает, когда думаешь что _н_а_д_о_ написать, что это непостижимо трудно, что… м. б. и надо спешить…

О, я знаю, мы могли бы много-много сказать друг-другу, и все понять… – но надо быть и благоразумным и покоряться требованиям жизни. Как говорил один татарин в Крыму: «тяни твои ножки, пока твое одеяло длинен будет». Так-с. Кстати, Вы читали мое «Под горами»68 – очень давнее… Есть в немецком издании, – называется «Ли-и-бе ин дер Крим», издание Университетской библиотеки. Реклама. Подлинник вряд ли найдется, у меня один экземпляр, авторский. Итальянцы еще издали69, – европейцы любят «экзотику». Там много еще юного-меня, хотя я писал эту вещь не юным уже, а молодым, но до 10-го года, помнится, до «Человека из ресторана». Там – юная любовь, «татарская». Видите, какой я смелый был? Правда, чтобы писать это, я проглядел десяток томов «Энциклопедии Крыма», изучал Коран и татарский фольклор, – но все же это, пожалуй, не истинная картина, а приличная олеография. Теперь мне смешно вспомнить, но писалось с горячей искренностью. Я начал, было, недавно, рассказ – «Дар чудесный» – и бросил: очень больно. Вспомнились дни счастья, молодость наша, наша поездка70, в первый раз в жизни в горы, пикник, родники, собачка, моя Оля, мой Олёк, амазонкой, впервые севшая в дамское седло, но – как! Были удивлены татары-наездники. Наследственность71 сказалась! Сперва, перед посадкой, татарин говорил ей: «Сыди, как свэчка… лошадь умней тэбя!» А потом – «зачим обманул – не ездил! сами лучши амазан, много ездил… плут ты, синие глаза…» И не стал писать… больно. А какая тема! Открылось – человек владеет таким чудесным даром – носить в себе чудесный аппарат – воображение… Я и сейчас слышу, как собачка хрустит головкой тараньки, под камнем, на вершине Чатыр-Дага72… я слышу аромат от шашлыка, вижу бессмертные глаза… – доселе! Мог бы написать все, в два-три дня, и вряд ли напишу.

Ну, до свиданья, милый друг, ласковость родная… до свидания в письме.

Да, Вы говорите, что Вы кажетесь себе ничтожной! Бросьте. Вы знаете, что все мы «куплены дорогою ценой»73 (Ап. Павел). Как же можете говорить?! Я-то Вашу «цену» знаю, но не стану писать об этом. Скромница Вы – вот и все, что пока скажу. Иначе взволнуют Вас мои оценки. Как Ваше здоровье? – Напишите. Как Ваша мама? Надеюсь, все хорошо. Самое мое острое желание, чтобы Вы были спокойны. Почему так? Ну – потому что я тогда покоен. Видите, какой я себялюбец! Целую Вашу руку, милый, хороший друг. Жду Вашего образа, – оживлю его воображением – вот Вы и близко. Ваш Ив. Шмелев

[Почтительно кланяюсь] Вашей маме.

26

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

16 июня 1941

Дорогой, милый Иван Сергеевич!

Не могла, не хотела сразу отвечать Вам на Ваше такое милое мне письмо. Не хотела слишком скоро прервать праздник, предвкушение радости беседы с Вами. Я ежедневно мысленно говорила с Вами, наполняла целый день общением с Вами и чувствовала, что, написав письмо, поставлю как бы точку. Но все же сегодня я не могла дольше и молчать, и вот пишу полная радостными мыслями о Вас. В Духов День74 я так много думала о Вас, т. к. вспоминала, как 2 года тому назад (тогда это не был Духов день)[31] я решила писать Вам в первый раз. Ах, если бы Вы знали, как я писала и что это был за день! Искренней не могла я быть больше, чем тогда, и говорило у меня само сердце. И потому, м. б., и Вам это сразу почувствовалось. Много я тогда переживала…

Вы для меня так много значите, так много мне даете, что я не могу выразить.

Как мне трудно писать Вам, не говоря многого, т. к. Вы это запрещаете, а между тем это так важно мне.

Вы говорите, что лучше мне не стараться приехать лично. Я конечно поступлю так, как лучше для Вас, но мне хочется сказать почему я этого хотела;

в последний раз скажу то, что Вы мне запретили говорить, т. к. иначе нельзя.

Вы для меня наставник, учитель, источник правды душевной. Вы для меня ключ воды живой75, к которому, я стремлюсь всей душой. У меня много, много вопросов к Вам, вопросов жизненных, важных на _в_с_ю_ _ж_и_з_н_ь. Я не могу писать Вам обо всем и не хочу отягощать Вас в письмах моими заботами. Мне грустно, что я опять должна говорить то, что Вы не хотите слушать, но что же мне делать? Как дать Вам понять и поверить, что только у такой _Д_у_ш_и, как Ваша спросила бы я совета на _Ж_и_з_н_ь?! Беседу с Вами я сохранила бы до конца моих дней в душе и сердце. Я эгоистка, и мне этого стыдно, но это правда, все то, что я пишу, и я хочу, чтобы Вы меня поняли.

Когда я говорю о своей ничтожности, то это не «скромничанье», – нет. Это моя боль, это правда. У меня есть вкус к добру, и я способна видеть то, что мне не хватает, и это меня мучает[32]. Я напротив – духовно очень себялюбива и горда. Прежде я была лучше и любила больше ближнего.

Мой дорогой, далекий, светлый Иван Сергеевич, я никогда не хочу писать Вам о моих трудностях[33], т. к. Вам нужны светлые, радостные письма, – я это чувствую[34]. Но мне иногда хотелось попросить Вас помолиться обо мне[35].

И у меня есть «но» при мысли о встрече с Вами, вернее при мечте о ней. Я боюсь, что я в воображении Вашем совсем другая, и что мне будет больно, когда я в оригинале не буду соответствовать созданному Вами образу и утрачу Вас[36].

Этого я так боюсь, что только поэтому одному не решилась бы увидеться с Вами. И потому я уже теперь не хочу, чтобы Вы представляли меня лучше, чем я есть. Мне стыдно за все плохое во мне. Ради Бога, верьте мне, что я не скромничаю. Ведь у каждого человека бывает желание быть справедливо судимым. Я очень не люблю несправедливости в ту и другую сторону. Я не люблю себе приписывать добродетели, которых у меня нет. Я только скорблю о том, что я плохая. Не говорите мне ничего об этом, а то выходит, будто я напрашиваюсь на Ваш протест. Н_и_ч_е_г_о_ об этом не надо говорить. Только лучше, если Вы меня будете считать просто очень мелкой женщиной[37] с обычными недостатками, – тогда мне легче жить. Тогда я не буду себе казаться вороной в павлиньих перьях. Как-то все глупо выходит. Но Вы поняли? Только одно истинно прекрасно, чисто и свободно от «ничтожности», – это мое искреннее, правдивое чувство душевности, духовной любви и преданности Вам. Это моя правда, святая и искренняя.

Но довольно о себе. Я поступлю во всем так, как хотите[38] этого Вы. Но все же я иногда мечтаю[39] и представляю себе различные картины[40], увы невозможной, встречи. Я говорю тогда с Вами о многом, стараясь угадать[41] Ваши советы, стараясь понять и увидеть жизнь[42].

Как волнующе-чудесно знать, что родится Ваш дивный роман, что «Пути» намечаются и оживают… Я бы хотела хоть какую-нибудь жертву принести этим «Путям», хоть бы как-нибудь, каким-нибудь участием способствовать их появлению, их оживанию. Подвиг души бы на себя положила, чтобы легче было Вам писать. Как бывало в старинных сказках: – один может своей жертвенностью помогать другому. Если бы это было можно!

В «Путях Небесных» – Божественное скрыто, будто бы собраны искры Божий, заложенные в людях, природе, способные проявиться на нашей грешной земле. Я плачу, когда читаю о желании Вашем пропеть гимн всему этому Божьему, нашей русской природе, всему, что дорого всем нам. Да подкрепит Вас Бог!

Я несколько раз порывалась сказать[43] Вам, что чувствуется необычайность в «Путях Небесных», Ваше Святая Святых, – но я не говорила этого, т. к. боялась быть нескромной. Я так это понимаю! Именно как у Гафиза! Я очень люблю «Основы художества». Милый Вы, как понимаю боль Вашу утрат безвременных, драгоценнейших! Как ужасно, действительно ужасно (не люблю это захватанное слово, но иначе не выразишь) все, что пришлось Вам пережить! Но Ваши милые усопшие конечно духовно с Вами! Как мог иначе называться Ваш сын?! Конечно Сергий! Я так это чувствую! Сколько любви, сколько гармонии, счастья. К чему утратить все это? За что? Для чего? Я понимаю как больно Вам писать о прошлом счастье. Но все-таки есть радость у Вас того, что _Б_ы_л_о. Печальная радость, но все же радость. Да, чудовищно то, что отнято у Вас! И ведь Вы поете, Ему, Единому Творцу, Ему, чья Воля да святится! И Он благ и не оставит Вас своей милостью. Я так этому верю. Не может быть иначе!

Я к сожалению не читала «Под горами»[44]. Постараюсь найти в немецком издании, но в Голландии ничего нет, – напишу в Берлин.

Мне радостно было узнать о Вашем Ивике (я зову его Вашими словами). Родная, близкая душа с Вами, и приятно это сознавать. Я ему заочно желаю успеха и продвижения в науке, счастья и радости. Это ведь и Ваша радость. Как мне хочется сделать для Вас что-нибудь! Если бы я жила в Париже, то я постаралась бы все, все сделать так, чтобы у Вас много времени для себя было, покоя, бестревожности. Ну, что я могу отсюда сделать?! Ничего. Только всей душой желать Вам этого.

Мы здесь живем чудесно: парк такой роскошный, не вылизанный по-английски, а больше русский. Я сижу сейчас под елками, и все кругом меня цветы, цветы, простенькие, синенькие, желтенькие, беленькие, совсем «наши». Птиц масса. Ежик бегал только что. Галки (люблю их уютное цоканье) возятся на деревьях и галдят, птенцов кормят. Солнце, облачка белыми барашками бегут. В Голландии небо очень красиво меняется, и облака – целая картина. Я смотрю на них и думаю, думаю. Ах, если бы можно было Вам погостить у нас! Сейчас будем сенокос начинать. Но, конечно, все это не то, что у нас. Все машины, машины. И вообще быта нашего нет. Все другое. Завтра м. б. высидятся у меня цыплятки. Курица «самоседка». Но точно, конечно, не знаю. Щеночка я себе купила, и назову его «Бушуй» в память Вашего Бушуя76. Видите какая обезьянка! Правда он еще такой маленький и совсем не бушующий. Крысолов он, – здесь масса крыс, от воды. Ах как чудно сейчас запахло вдруг сеном и клевером!

Как отдохнули бы Вы у нас! Невозможно? Теперь невозможно с визами, я знаю, ну а в принципе? И гостить долго-долго, пока мы не надоедим? Ну, это только мечты, мечты мои, если нельзя, то я молчу… Только церковь от нас далеко. Это грустно. Мы от Пасхи не были до Троицы. На Троицу ездили, и мы с мамой ночевать остались в церковном доме, чтобы и Духов День еще там побыть. Приехал и муж мой в Духов День. И вот так надолго. Батюшка77 хотел все у нас литургию служить, но мы сами (очень того по существу желая) отклонили, т. к. чувствуется будто недостойно в обычных наших грешных комнатах таинство совершать. Хотел он у меня для этого православных детей собрать для приобщения Св. Тайн (живущих в Утрехте и окрестностях), но эти дети никогда еще не бывали в храме, и думалось мне, что жаль, если у детей первое их такое Святое останется[45] в воспоминании какой-то профанацией. Все-таки у нас самый обыкновенный дом. Батюшка тоже согласился. Хотели было устроить всенощную, но с детками-то тоже каши не сваришь. Мало у всех тут русского, – смешанные браки, и потому все это трудно. Мне бы очень хотелось взять православного ребенка на воспитание. Не знаю только как, т. к. хотелось бы именно православного, маленького совсем. Много остается теперь сирот всюду, но каких получить? Или русского или славянина вообще. Но этим желанием[46] я только с Вами делюсь, пока. Пожелайте, чтобы это удалось! Здесь мало русских. Поистине прекрасная семья бывшего священника здесь78, – вдова и ее дочери. Потом еще есть одна милая дама в Утрехте79. С ней мы видимся. Батюшка наш очень молодой монах, верующий, хороший священник. Мы с ним друзья, но все же Духом не близки. М. б. потому, что он еще по-молодости не очень опытен? Впрочем, близость Духа не наживается опытом. Нет, не то, – родственности Духа с ним не чувствую. А так мы с ним друзья. Жду его скоро в гости к себе на недельку так. Он любит природу и радуется всему трогательно. Во время моей болезни, много меня поддержал. Ну, милый Иван Сергеевич, кончаю, жду весточки от Вас, если не будет для Вас слишком часто, напишу еще, скоро опять. Посылаю мою фотографию, не последнюю (несколько лет назад) и очень уповаю, что дойдет. Не знаю, похожа ли. С большого портрета дала уменьшить. Прикрасил фотограф. Много, много светлых дум о Вас, дорогой мой! Ваша Ольга Бр. С.

27

И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной

30. VI.41

Милый друг мой,

Послал Вам заказное письмо. Не оставляйте меня без вестей от Вас: мне так легко, когда Вы думаете обо мне, это мне дает силы в моих трудах. Вы – благословение Божие мне, Вы указаны и ея светлой душой, я верю, – моей Олей.

Я так озарен событием 22.VI80, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отныне свяжут оба великих народа. Великие страдания очищают и возносят. Господи, как бьется сердце мое, радостью несказанной. Как Вы душевно близки мне – слов не найду, – высказать. Милый, светлый мой друг, я думаю о Вас всечасно, и сам не понимаю, что со мной. Знаю – теперь я могу писать, хо-чу писать. Ваш Ив. Шмелев

28

О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву

8 июля [1941]

Мой милый, бесценный друг!

По получении письма Вашего, непрерывно думаю о Вас, днем и ночью, и невыразимо… страдаю. Не удивляйтесь, да, очень и тяжко страдаю, страдаю от невозможности полнейшей говорить о самом важном, говорить так, как это должно. Столько чувств, мыслей и состояний пережила я за эти дни, что Вам и представить трудно, и вот от невыразимости этого конгломерата душевных волнений становится еще мучительней… О, если бы не пространство! Ваше милое письмо в своей личной (как бы), ко мне обращенной части, меня захватило радостью чрезвычайно, и ничего, кроме этой радости, не вызывает, и я полна ею. Сердце мое рвется Вам навстречу, и это чувство радостной взволнованности живет и поет во мне, и толкает Вам писать скорей, скорей. И вот несмотря на остальные чувства, несмотря на то, что я просто не знаю _к_а_к_ подступиться (к, как Вы называете, «важному»), я во имя нашей личной дружбы пишу – я слишком много живу одной душой с Вами и думаю; думаю и знойным днем (у нас чудесное лето), представляя, что Вам непременно такое солнце понравилось бы, – на румяном закате, когда чуть-чуть повеет прохладой, думаю ночью, стоя перед прудом, на островке которого так сказочно белеет старинная башенка, вся залитая луной. У нас только теперь начинают петь стрекозы. Я выхожу в таинственную полутьму ночи, чтобы говорить с Вами… слышите Вы тогда меня? Как дивно здесь у нас! Рай! Гостили у меня батюшка, потом вдова бывшего священника, постоянно бывают и другие на 1–2 дня. Они все зовут этот уголок «раем». Ах, если бы Вы были здесь!

Днем я много работаю в хуторском хозяйстве, т. к. без конца поливаю огород, подвязываю, подстригаю, полю и т. д., дома цыплята (прелестные!), кролики, вообще все домашнее хозяйство на нас с мамой. Я не держу прислугу, так что дела много. Кроме того, при постройке на хуторе масса трепки: мастера то и дело что-то хотят знать, да и нельзя их оставлять без подстрекания – уснут совсем. Целый день суеты, но это все бы ничего, если бы не постоянная забота о нашей дорогой Болящей81. Ее состояние удручает меня безмерно, и все то, что с ней связано. В связи с ней у меня получился какой-то драматизм[47] в отношении дяди Ивика: Хочу поделиться с Вами этим и верю, что Вы меня поймете и не осудите.