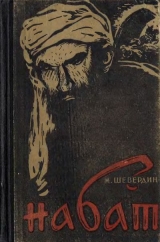

Текст книги "Набат. Книга вторая. Агатовый перстень"

Автор книги: Михаил Шевердин

Жанр:

Исторические приключения

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 46 страниц)

Глава седьмая. СОН

Твой мозг пересох от

дорожной пыли и невзгод.

Захиреддин Бабур

Всё тело ныло, щипало, чесалось. Мухи, щекоча кожу, бегали по щекам и лезли в уголки рта, в ноздри. Солнце давно вышло из-за кроны дерева и жгло нестерпимо. Пот тёк струйками по телу и вызывал зуд. Голова завалилась, и горло так сдавило, что воздух вырывался со свистом, точно из кузнечных мехов. Но все попытки коновода разбудить Сухорученко не приводили ни к чему. Не поднимая век, Сухорученко сквозь храп бормотал: «Катись к...», пребольно лягал ногами и... не просыпался.

Утром конники Сухорученко на плечах разбитой энверовской кавалерии вырвались к Кафирнигану, порубали часть басмачей, часть загнали в реку. Специфический военный термин «вырвались» надо было понимать сугубо символически. В течение последних суток и басмачи и советские конники уже не скакали галопом, не шли рысью или каким-либо ускоренным аллюром. Нет, и преследуемые и преследователи ползли, в буквальном, а не в переносном смысле, по пустынным каменистым сопкам, увалам, оврагам и перевалам под беспощадным южным небом. Давно уже все охотно опустились бы на сожжённую в камень землю, повалились бы и заснули. Плевать на войну, на сражения, на схватки... Плевать на смертельную опасность. Наступило такое состояние, когда сон пересиливает страх смерти. Лечь, спать. Куда лечь? Как спать? Безразлично. Мешком валились на сухую колючку, на камни и засыпали сразу, мгновенно. Кони, покачиваясь, понурив голову, уронив поводья, спали тут же. Солнце припекало всё сильнее, горячий ветер ничуть не освежал. Но никто не пытался даже забраться в кусочек тени, падавшей от конского туловища. Не до того было. Спать, спать...

А те, кто ещё имел силы плестись, злобствовал на всё: на обжигающее чёрное солнце, на долгий пройденный путь, на басмачей, на проклятого Энвербея, упорно уклонявшегося от настоящего боя. Плёлся такой боец, таща на поводу заморенного коня, сам заморившись, злой, умирающий от желания заснуть. Идёт, идёт, напорется на спящего и со злости пнёт его сапогом что есть силы: «Хватит дрыхать!» Тот ошалело разинет рот, вскочит, засипит: «Что дерёшься!» – и поплетётся в гору. Сухорученко не слезал с коня, чтоб не заснуть, но и он спал в седле, не так чтобы всё время, а смежит веки и заснёт, но тут же проснётся. Снова веки смежаются, и в глазах медленно-мед-ленно вращаются красные, оранжевые, жёлтые круги, а как только они зеленеть начинают, значит, опять заснул. Ну, надо встряхнутся, приободриться, посмотреть, где басмачи. А там опять... И виделась Сухорученко роскошная перина, соблазнительней которой в смысле сна он и не видел никогда. И такой она выглядела мягкой, такой приятной, что оставалось растянуться на ней, утонуть в ней. И он уже лежит, расправив на перине могучие свои члены, и сладко спит. Сон, сон. И cовсем его не интересует посмотреть, кто это лежит рядом притиснувшись к нему дебелым да крупитчатым телом с жаркой бархатной кожей. А, да неужели он дома, и тут ещё супружница?! «Что? Как?» Но рука не шевелится, сознание мутится. Спать, спать! Снова толчок: «Где я?» Обезумевшими, осоловелыми глазами смотрит Сухорученко: ни перины, ни жены. Аспидное с синевой небо, жёлто-пегие сопки, колючки, камень... Бредут, попирав рыжими сапогами рыжую, сохлую траву, бойцы эскадрона. По длинному, бесконечно длинному подъему далеко впереди, точно игрушечные, плетутся басмачи в полосатых халатах. Эх, хорошо бы по ним из пулемёта шарахнуть.

– Пулемётчика сюда! – выдавливает из груди Сухорученко.

– Пулемётчика! – в полусне повторяет спящий на кусте колючки боец и, проснувшись, кричит полным голосом: «Пулемётчика!»

Среди скал, чахлых кустиков полыни и джузгуна перекликаются хриплые голоса: «Пулемётчик, к командиру!»

Впереди, на склоне, среди басмачей трусливый возглас эхом повторяет: «Пулемёт!» Басмачи зашевелились, поползли живей.

Пулемётчики что-то долго не появляются: сквозь снова нахлынувшую дрему в голове Сухорученко медлительно, точно жернова, ворочаются мысли: «Услышали! Сейчас уйдут. Где же пулемёт?» Он совсем просыпается, когда подходят, еле передвигая ноги, пулемётчики.

– Огонь по гадам! – командует Сухорученко, но сейчас же бормочет: – Отставить!

Басмачей уже не видно. Они или добрались до перевала, или попрятались, притаились в скалах. Что зря расходовать патроны? И Сухорученко, собрав все силы, кричит:

– Давай, братишки, вперёд!

И снова бойцы идут вперёд. И опять сон свинцово давит мозг. Всё безразлично.

Хлоп, хлоп!

Кто там на вершине сопки стреляет!

Ах, сволочи, ещё рыпаются, гады! Подождите!

Люди приходят в себя. Откуда-то вливается в мускулы бодрость, даже сила. Только что едва бредшие кони, потерявшие лошадиный оолик и ставшие, по выражению Сухорученко, похожими «на дохлых кобелей», начинают живей перебирать ногами. Сипят, хрипят, задыхаются, но бойко лезут вверх по склону сопки. Сразу же энверовцы обрывают стрельбу... Но вот и гребень сопки. Те же камни, скалы, полынь, колючки. Разбросанные, медно-жёлтые, растрелянные гильзы, ещё горячие. А враги? Вон они уже скатились по крутому откосу вниз и кто верхом, а кто пешком плетутся, бредут во все стороны по лощинам, оврагам, балкам...

– Огонь по гадам, – командует Сухорученко, но распухший язык не ворочается во рту. Затевается вялая перестрелка.

Малость передохнув, бойцы эскадрона плетутся дальше.

Так и дошли до селения. Кишлачишко попался пастушеский, темный, куча серой глины. Ни деревца, ни кустика. Главная улица кривая, узкая, два ишака груженых не разъедутся. На каждом шагу тупики, повороты, закоулки. Домишки-мазанки глиняные, без окон. Кто их знает, что там внутри.

Мальчишки показали площадь с хаузом и урюковый сад...

– Дальше не пойдём, хватит, – выдохнул из себя Сухорученко, качнулся и вывалился из седла на руки подскочившего Хаджи Акбара.

И заснул. Спал долго, основательно, прямо на земле, только под голову ему подсунули узбекское седло, кем-то брошенное. Но спал Трофим Палыч крепко и сладко, не чуя беды. Да и все бойцы спали, забыли, что по уставу привал в военной обстановке не только место отдыха, но и место боя, что надо для отдыха выбирать место такое, где можно ежеминутно дать отпор, вести длительную оборону. Оружие должно иметь под рукой, лошадей при бойцах.

Сухорученко спал, не успев расставить людей на постах, дать задания бойцам, кому что защищать, какой участок, кому нести охрану выходов из селения, кому строить в случае чего баррикады, кому тушить пожар. Каждый должен знать свое место, свои обязанности..,

Поднимая тучи пыли, из-за вершины сопки выехали всадники, спустились по склону и надвинулись на кишлак. Вперед вырвался конник и, высоко подняв клинок, карьером полетел под уклон по ровной и твёрдой, как паркет, предкишлачной площади, упиравшейся в стены глинобитных домов кишлака. Он мчался так, что, казалось, вот-вот налетит на стену дома, выступившего вперёд, но в двух-трех саженях от него всадник круто повернул коня, из-под ног которого брызнули песок и камешки, и поскакал вдоль кишлака к дороге.

– Молодец Матьяш, – громко сказал Гриневич, не отрывая бинокля от глаз. – Но честное слово, в кишлаке никого нет.

Сотни пар глаз напряженно следили за движением всадника. Он пересёк дорогу, подняв облако пыли, проскакал до последнего домика и на таком же карьере вернулся.

– Лихо осадив трепещущего от возбуждения вороного коня, Матьяш по-кавалерийски отсалютовал Гриневичу:

– Все в порядке!

– Никого не видел?

– Никого. Не знаю, куда эскадрон делся. Когда товарищ Сухорученко посылал меня к вам, он сказал, что в тот кишлак пойдёт.

Тогда вечером к кишлаку поскакали человек пятьдесят конников, часть из них направилась влево и вправо, охватывая селение. Несколько конников помчались по дороге и скрылись среди домов.

Тотчас же прозвучала команда Гриневича:

– Оружие к бою! Рысью арш!

У самого въезда Гриневич встретил Хаджи Акбара. Он бежал, забавно подпрыгивая на своих коротеньких ножках впереди небольшой группы чалмоносцев, и кланялся. Бежал и кланялся, заставляя кланяться и своих спутников.

– Э, чёрт! – выругался Гриневич. – Проводник, сам Хаджи Акбар, но что с Сухорученко?

– Ассалям-алейкум, начальник, да мы здесь... мы отдыхаем – кричал Хаджи Акбар. Прыщавая физиономия его буквально расцвела.

Гриневич выслушав приветствия кишлачников и двинулся дальше. Лоб его нахмурился, и в глазах запрыгали огоньки. Первое, что увидел, протерев слипшиеся веки, Сухорученко, были эти самые зловещие огоньки в глазах комбрига.

– Отлично, товарищ Сухорученко! Отлично. Что же, прекрасно вы подставляете горло под нож. Отряхиваясь, застегивая пуговицы прилипшей к телу гимнастёрки, Сухорученко смотрел ошалело на Гриневича:

– «Откуда его чёрт принес?» —думал он, отчаянно стараясь найти нужные слова, но с мыслями в голове творилась каша, а слова совсем не шли на язык.

– Крепко притомились кони... э... э... бойцы, Алёша.

– Я тебе не Алёша, а комбриг. Первое – где охранение? Второе – почему такая преступная беспечность?

– Бойцы храбро сражались... усталость и так далее...

– Где Энвер?

– Кто его знает?

– Энвер отбыл на другой берег Кафирнигана, он уже далеко, – сложив толстые руки-обрубки на животе, вмешался, подобострастно хихикнув, Хаджи Акбар.

– Плохо!..

Гриневич нервничал и не без оснований. Пропал целый день. Энверу удалось оторваться от частей Красной Армии и выйти из-под удара. Куда он ушёл? Хорошо, если на запад, в горы, а если на юг? А если он хочет повторить манёвр битого эмира Алимхана, бросившего «вся и вся» и сбежавшего за границу?

Немедленно организовать преследование – первейшая задача. Бросить через Кафирниган бойцов.

– С бойцами плохо!

– В чём дело? – не выдержав, закричал Гриневич. Он редко выходил из себя, но сейчас не мог сдержаться.

– Бойцы вымотаны недельным маршем, – мрачна докладывал Сухорученко, – ни разу мы не варили горячего, походные кухни чёрт знает где, брички застряли... Люди ворчат.

– Будёновцы ворчат?! – возмутился Гриневич. – Ещё чего!

– Нет, буденовцы ничего, но молодое пополнение... То да сё, – упрямо твердил Сухорученко. Он исподлобья поглядывал на Гриневича, и в прищуре его глаз, в брезгливо оттопыренной губе, в нарочито напряженном голосе, читалась обида: «Эк его, разошёлся комбриг новоиспеченный. Вот тебя бы в такую обстановку. Хорошо тебе в штабе сидеть, антимонию разводить!» Но вслух он, конечно, ничего такого не сказал, а только ещё больше надул губы и поудобнее развалился на кошме, говоря всем своим видом – ругай, ругай, не больно я тебя боюсь. Он даже что-то пробормотал, вроде: «Туда мне начальство!»

Но Гриневич не дал ему полежать и похорохориться. Он приказал собрать бойцов.

Бойцы шли неохотно. Что-то в их походке, внешнем облике, обрюзгших немытых физиономиях имелось общего с их командиром Сухорученко. Они не подтянулись, не застегнули пуговиц на распаренных сном шеях, не отряхнули с полинявших гимнастерок соломы, пуха.

Встретил их Гриневич совсем неожиданно.

– Где оружие? – рявкнул он, как только эскадрон, наконец, собрался.

Бойцы переглянулись. Действительно, большинство явилось без карабинов, а многие и без шашек. Не дожидаясь ответа, Гриневич скомандовал:

– Марш за винтовками, да быстро. А то ползаете, как вши по мокрому пузу.

То ли властный голос, то ли образное сравнение заставили бойцов на этот раз двигаться побыстрее.

– Позор! Вы позорите звание бойцов Красной Армии, – сказал Гриневич, – посмотрите на себя. Бандюки, подлинно бандюки. Грязные, расхристанные, оборванные, морды заспанные! В чём дело?

– Семь дней в седле! – послышался голос из толпы бойцов.

– Сапогов не сымали!

– Щей не варили!

– Не спамши, не емши десять дней!

– Махорки не дают!

– Опять же солнце... печеть!

Молчал Гриневич слушал, ни один мускул на его лице не дрогнул. Он ждал. Выкрики становились все реже, всё тише. Ещё раз кто-то неуверенно повторил:

– Щей не варят! – и смолк.

Не торопился Гриневич. Он только внимательно разглядывал бойцов, сгрудившихся перед ним беспорядочной толпой. В душе он с ними был согласен: и устали они, и солнце пекло и шей не варили...

– Нам, товарищи, – тихим голосом начал он, не годятся для красной конницы такие бойцы, вроде вот тебя, – он кивнул в сторону заплывшего жирком бойца. Его растрясёт немного в седле – и он с лица спадает. Ему не седло, а пружинную кровать с никелевыми шишечками…

Послышался сдавленный смешок.

– Поехал мужик воевать... Думал – праздник, а теперь похудать боится. Вишь ты, ему два фунта ржаного хлеба подай да табачку, да чаю, да щей с приправой, да не как-нибудь. а в двенадцать ноль-ноль. Иначе аппетит испортится и в желудке дворянском забурлит. Тебя Сидоров зовут? – спросил он бойца.

– Сидоров! – неуверенно сказал боец.

– То-то вижу, знакомая личность... Так вот,– снова обратился он к толпе, – к Сидорову мы приставим пару верблюдов и арбу... Зачем? – спрашиваете. – Да возить Сидорову кашу, чтоб его благородие изволило сытно кушать.

Все засмеялись.

– Смех – смехом, – сказал Гриневич, – а ежели все такие будут, как наш Сидоров, придётся за эскадроном тысячу верблюдов вести... Товарищи, вы бойцы славной Красной Армии, а не кисейные барышни. Вы пришли сюда воевать с бандитами, врагами Советской власти, а не щи с кашей кушать. У нас не место нытикам и слюнтяям. Здесь, понимаю, жарища, вода солённая во фляге, комары, малярия, в степи по колючке, в горах по камням лазать приходится. Никуда не годен кавалерист, если он не может ночевать без крыши, есть баранины без соли. Ячменная чёрствая лепешка за пазухой да кружка жестяная с чаем... Вот завтрак, обед, ужин. Берданка под спину, седло под голову – вот сладкий сон... Сто верст не слезая с седла – и сразу в рубку... Вот такие бойцы нам нужны. Понятно?

– Понятно, – откликнулось несколько робких голосов.

– Вы зачем сюда, товарищи, приехали? – продолжал Гриневич. – Вы приехали воевать с клевретами английского империализма! Освобождать пролетариат и бедноту от гнёта капиталистов! Бить эксплуататоров! Где ваша революционная дисциплина? Дрыхнете средь бела дня, нежитесь да слюни пускаете.

Уже давно Сухорученко мялся, переступая с ноги на ногу. Широкое лицо его, обожжённое солнцем, совсем стало багровое. Он порывался что-то сказать, но Гриневич каждый раз останавливал его.

– Вот, ребята, какой разговор! Вижу, распустились вы, о мягких тюфяках соскучились, да боитесь живот ремнём подтянуть. Что ж, в тыл вас отправим цейхаузы да нужники караулить, верблюдов да ишаков с грузом водить, так, что ли, товарищ Сухорученко?!

Комэск даже покачнулся и, ловя воздух ртом посинел.

– Что же ты, Сухорученко, молчишь? Скажи хоть слово, а то тебя кондрашка хватит.

– Мна... мна... – бормотал Сухорученко.

Лица бойцов потускнели.

– Разрешите сказать, – выступил вперед, гремя шпорами, чубатый боец – видно, из кубанских казаков. Всё на нем сидело ладно, словно влитое: и гимнастёрка, и портупея.

Он тряхнул чубом и, когда Гриневич кивнул головой, громко проговорил:

– Извини, товарищ комбриг, хлопцы раскисли. Больше не допустим...

Он щёлкнул шпорами и отступил в ряды. Все молчали. Гриневич смотрел на бойцов, бойцы тревогой смотрели на него, что решит он?

– Седлать! – скомандовал Гриневич.

Вся толпа только мгновенье не двигалась и вдруг бросилась единой массой к коням.

– А ты, – обернулся Гриневич к Сухорученко, – сдай эскадрон Павлову.

Лицо Сухорученко сразу же покрылось испариной. Он отступил на шаг и, бледный, смотрел на комбрига лепеча:

– Алёша! Алёша!

– Товарищ Павлов, принимайте эскадрон. Покажи на что способен эскадрон пролетарской одиннадцатой дивизии... О делах доложишь потом. Всё!

– А я? – простонал Сухорученко.

– А вы, – сухо отчеканил Гриневич, – вы, товарищ Сухорученко, рубака хоть куда. Вот и оставайтесь в эскадроне... бойцом.

Показав Павлову глазами на эскадрон, Гриневич кивнул.

Прозвучала команда: «По коням!»

Через минуту эскадрон скакал к Кафирнигану.

– Даёшь Энвера!

Глава восьмая. КОГДА БЬЮТ БАРАБАНЫ

От клича богатырей и дождя стрел

потускнел солнечный круг.

Фирдоуси

– Что значит слава?

– Увы, брызги воды!

Омар Хайям

Беспокойство Гриневича, что Энвер может повернуть на юг и скрыться за рубежом, казалось не лишенным оснований.

– Пусть сгорит в могиле, – кряхтел курбаши Ишан Султан, – видите, повернул он коня на юг. Что ему до нас? Что у него родной очаг? Ох-ох-о!

Глаза свои Ишан Султан блудливо и тревожно вскидывал на открытую дверь. Отсюда виден был кусочек двора с суетившимися нукерами, засёдланными лошадьми, тяжело гружёнными верблюдами. Разговаривая, Ишан Султан не поворачивал головы к собеседникам. Шея у него не двигалась. Ночью в суматохе бегства он упал с лошади и сильно расшибся.

– Ох-ох-о! Хоть он и зять самого халифа, а цыган он и обманщик... Что же не идёт Ибрагим? Что вы все молчите?

Он кряхтел и плевался презрительно.

Ишан Султан вел свой род от Дарвазских шахов и считал себя царского рода. Он терпеть не мог деревенщину Ибрагима-конокрада.

Ишан Султан даже ходил особенно. Походку он нарочно выработал боль-шой тренировкой еще в медресе – лёгкую, плавную, а все жесты и телодвижения были у него округлые и изящные. И тем не менее во всем проявлялась у него натура грубая, ненасытная. Это не мешало ему постоянно заявлять, что кротость и благонравие есть самые высокие качества мусульманина. Но даже его друзья говорили, перефразируя священное изречение из корана: «Походка походкой, но забыли вы, что нет неприятнее голоса в мире, чем голос осла!» Ишан Султан в ярости огрызался, на что ему спешили возразить, что грубость отнюдь не свидетельствует о благовоспитанности.

– Что же все молчат, о бог мой! – проворчал Ишан Султан и опять с тревогой уставился на дверь. Там, во дворе, беготня усилилась. – Так вы и будете молчать, пока драконы-большевики не нагрянут в Сары-Ассию и не наденут всех нас на свои железные шампуры, именуемые штыками.

– Ох, и ещё раз ох, – прорвался тучный, ещё не старый таджик Рахман Миягбаши, – сколько ваша пасть изрыгает слов... лишних слов... не даёте нам даже «э» сказать, а я вот думаю: время ехать!

– Куда? – испугался Ишан Султан.

– Я думаю, к себе... в Матчу.

– А я... а мы?!

– Каждый куда хочет... каждому своя дорога.

– Клянусь, шайтан, Рахман Мингбаши, вы правы, – заговорил Фузайлы Максум, владетельный бек Каратегинский. Он был себе на уме и совсем не хотел подвергать себя превратностям. Его Каратегин далеко, перевалы высоки, дороги плохие. Можно спокойно отсидеться, большевикам не добраться до Каратегина.

Со двора донёсся шум. Фузайлы Максум вздрогнул и вскочил с места, вытянувшись во весь свой карликовый рост. Он вертел забавной, увенчанной гигантской чалмой, головой, пытаясь разглядеть, что случилось.

– М-да, – продолжал он нарочитым басом. – Кто пойдёт против всевышнего, тот будет наказан. Ты, Рахман Мингбаши, прогневил аллаха, твои матчинцы в час боя лежали, высунув языки, на камне и дрыхали. Вот бог и наказал их.

– Что вы болтаете, – зарычал Рахман Мингбаши. У него был голос человека, привыкшего повелевать и распоряжаться. Рахман Мингбаши в царское время ходил в волостных правителях и жил припеваючи независимым феодалом в верховьях Зеравшана.

– У тебя, господин святой Ишан, – продолжал он, – твои воины никак не оторвут задницу от земли, больно уж они привыкли молиться, и от звука выстрела у них тотчас же наблюдается понос.

– А твои... а твои... – поперхнулся Фузайлы Максум – Оббо! Дело-то, выходит, слоновье! – Он отскочил от порога и отпрянул в сторону. Лицо его выражало такой испуг, что и Рахман Мингбаши, и Ишан Султан невольно приподнялись и уставились на открытую дверь борхмоча: «Товба!», что означает крайнюю степень растерянности.

В михманхану вошел, звеня шпорами, Энвер.

– Селям-алейкюм! – важно произнес он по-турецки и решительно про-шёл на почетное место, где только что сидел Фузайлы Максум.

Стараясь скрыть свою растерянность, курбаши тоже важно расселись по своим местам и бодро хором произнесли:

– Алейкум ассалом! Мы ваши покорные слуги... Пожалуйте в наш дом...

Но оживление тотчас потухло. Все молчали, перебирая в памяти вчерашние события и наливаясь злобой, исподтишка они разглядывали смотревшего свысока Энвербея, злорадно разыскивая в облике и одежде подтверждение слухов о том, что он бежал так поспешно, что растерял самые необходимые предметы своего одеяния. Курбаши считали, что зять халифа находится при последнем издыхании. Но им пришлось разочароваться: Энвербей сидел перед ними важный, подтянутый. Хорошо начищенные пуговицы мундира сияли медью, сапоги лоснилось, хоть глядись в них, усы торчали все так же заносчиво, как и всегда. Энвербей произнес целую речь, весьма туманную, смысл которой сводился к тому, что храбрец без ран не бывает. Ни малейшей растерянности или малодушия в лице его курбаши не нашли. Ошеломлённые, они не открывали рта. Молчание становилось невыносимым.

Резко выкрикнул Энвербей:

– Где брат мой Ибрагимбек?

– Кхм, – кашлянул Фузайлы Максум, – они в тароатхане совершают омовение. Он ночью спал с новой молодой женой и...

– Мусульмане сражаются, а он... предаётся семейным утехам. Позвать его!

Меньше всего подобало Фузайлы Максуму, владетельному беку и духовному главе Горной страны, выполнять распоряжения кого бы то ни было и даже самого зятя халифа, командующего армией Энвера-паши, но Фузайлы просеменил своими, миниатюрными ножками через михманхану к двери и крикнул во двор;

– Эй, там, позовите Ибрагимбека...

Но Ибрагимбек долго не шёл. Он не спешил.

Лицо Энвербея медленно начало краснеть. Всё больше и больше.

В полном молчании курбаши смотрели на лицо Энвербея и видели, не без испуга, что оно сначала приняло оттенок тюльпана, затем – цвет гранатовых зёрен.

Но только когда лицо зятя халифа устрашающе побагровело и набрякло от прилива крови, не торопясь вошел Ибрагимбек. Своей грузной фигурой, облачённой как всегда в несколько халатов (для величия), он занял в комнате очень много места. Он сидел, перебирая пальцами косматую свою бородищу, посматривал на Энвербея не слишком почтительно.

– Лишь тот, кто сломал себе кость, узнает цену лекарств, – начал было Ибрагимбек, – пока не настанет разлука, как можно узнать друга...

Задохнувшись от гнева, Энвербей выдавил из себя:

– Ваши воины, Ибрагимбек, уподобились... трусливым бабам... Где они, ваши воины, находились, когда решались судьбы ислама, что сделали они для великого Турана? Измена и предательство!

Теперь пришел черед багроветь Ибрагимбеку. Он упёрся руками в колени и, выпятив вперед свою чёрную бороду, зарычал:

– Кто дал тебе право командовать, турок! Чего кричишь, турок! Ты даже по-нашему говорить не умеешь. Мы тебя не понимаем, турок. Ты сулил нам лёгкую победу. Ты привёл нас к поражению.

Уничтожающе смотрел Энвербей на беснующегося свирепого степняка и высокомерно кривил губы. А Ибрагимбек рычал и выкрикивал что-то неразборчивое. Когда он злобствовал, никто не понимал, что он хочет сказать. Энвербей не стал дожидаться, когда он кончит:

– Кто говорит о поражении, тот трус. Войско наше дело! Идёт помощь с юга. Я только что получил известие. Город Кабадиан занят афганцами. Через Аму-Дарью переправляется шестнадцать палтанов, каждый о семьсот воинов пехоты, тысячу кавалеристов, двенадцать скорострельных пушек. У нас теперь есть артиллерия, господа! Победа в вдших руках! Большевики немощные воины. Начальники у них подметальщики улиц и землекопы. У меня в войсках они и в солдаты бы не годились... Они робки и слабы...

– Врёшь, – зарычал Ибрагимбек, – клянусь, ты лжёшь. Я, Ибрагимбек, – и он грохнул себя в грудь кулачищами, – знаю, кто такие красные аскеры... Клянусь, красные дьяволы, вот кто они!

– Молчать!

– И насчет афганцев слышали. Где они? Афганский эмир-не хочет ссориться с Лениным...

– Но Энвербей уже взял себя в руки.

Смотря пристально в глаза Ибрагимбеку, точно гипнотизируя его, он властно приказал:

– Знамя ислама я ставлю сегодня на высоком берегу Тупалан-Дарьи. Я требую, чтобы все воины ислама были там... Кто не с нами, тот враг пророка, да будет почтительно произнесено имя его. Вот священная книга, – он выхватил у незаметно появившегося мёртвоголового адъютанта, Шукри Эфенди, очевидно, приготовленный заранее экземпляр корана, – клянитесь вы, мусульмане, что не отступите ни на шаг.

Так внезапно появилась священная книга мусульман, что курбаши оказались застигнутыми врасплох. Деваться было некуда. У дверей выросли, щелкая затворами винтовок, чернолицые, белозубые патаны.

– Мы попались! У кабана плохая шея, у дурного человека плохое слово! – прошептал Фузайлы Максум и, первый смиренно опустив руку на прохладный, тиснённой кожи переплёт, произнёс слова клятвы. Приложив почтительно книгу ко лбу и губам, он передал её мёртвоголовому и засеменил было к двери, но Энвербей быстро проговорил:

– Не спешите!

Из присутствующих только Ибрагимбек заупрямился, но и он сдался, когда Энвербей сухо объяснил ему:

– Время военное, рассуждать не приходится. Или – или... Кто не с нами, тот враг наш...

Он так многозначительно, произнес второе «или», что лицо Ибрагимбека обмякло и, делая вид, что не боится угроз Энвербея, свирепо кося глазами, дал клятву,

– Теперь, во славу аллаха, мы снова едины, снова могучи, – сухо сказал Энвербей. – Повелеваю двинуть ваших славных воинов против большевистских полчищ... Вперёд!

Глядя на поднявшихся курбашей, он тихо, но внятно добавил:

– Дабы нам – главнокомандующему – удобнее было советоваться о делах воинских, прошу достопочтенных неизменно и безотлучно пребывать в нашем штабе. Я сказал!

Курбаши растерянно переглянулись. Ненавистный турок провёл их как маленьких ребят.

– А кто же поведет моих нукеров? – рявкнул Ибрагимбек. – Без меня они не пойдут.

Тогда Энвербей поднялся, подошел, позвякивая шпорами, к Ибрагимбеку, ласково взял его отвороты камзола и, всё так же глядя ему в глаза, негромко произнес:

– Вашему помощнику здесь в нашем присутствии вы объясните, что мы – главнокомандующий – нуждаемся в вашей личной помощи и совете!

Окружённые патанскими воинами, все курбашп отныне неотлучно сопровождали Энвербея: «Вы мои генералы, – говорил им любезно Энвербей». Но генералам не разрешалось даже отлучаться по своей нужде в сторону на несколько шагов без сопровождения кого-либо из турецких офицеров и охранников. На протесты Эпвербей вежливо разъяснил: «О, время военное... И как печально было бы лишиться такого опытного военачальника из-за какого-нибудь ничтожного обстоятельства».

Решение дать отпор частям Красной Армии на рубеже бурной и сумасшедшей Тупалан-Дарьи созрело у Энвербея всего несколько часов назад. К нему вернулись твёрдость и отчаянная решимость. Быть может, сыграло роль то, что он просто выспался. Две ночи до этого он не мог даже прилечь хоть на часок. Он скакал верхом по степным дорогам и переправам, уходя от беспощаднейших, ужаснейших, как называл он в душе красных кавалеристов. И только в безводной долине, в пастушьей землянке, проспал он восемнадцать часов кряду. Сон вернул ему способность здраво рассуждать, и он, встряхнувшись, почистившись, наведя лоск, бросился в Сары-Ассия, где собрались все крупнейшие басмаческие главари. Спешить следовало. На юге пехота, из которой состояла правая колонна Красной Армии, стремительно форсировала реку Сурхан у Кокайты и, выйдя на оперативный простор, неуклонно шла вперёд по пересеченной местности через Белые горы. Энвербей не успел, да и не смог организовать в этом районе сопротивления, что вообще сделать бы-ло легко, так как красные ещё не имел кавалерии, если не считать единственного эскадрона. Предназначенная для операций в южном направлении кавалерийская бригада не успела подтянуться вовремя и находилась на марше где-то между Дербентом и Джар-Курганом. На сей раз главная тяжесть операций пала на плечи пехотинцев, которым пришлось преодолевать не столько сопротивление басмачей, сколько ярость и упорство более страшных неприятелей: зноя, жары, пыли, бездорожья. Но где не проходит славная советская пехота! Прошли она и здесь.

После небольшой стычки у ключа Найза-булак части Красной Армии вышли к переправам Беш-Чарваг и Беш-Тимур на быстром мутном Кафирнигане. Старинная солдатская песня «Ать, два, горе не беда!» разбудила на рассвете ишана Музаффара, и он вышел на крышу своего дома посмотреть, как, поблескивая и покачиваясь, шеренги штыков проследовали мимо Кабадиана. Сотня афганцев, уже много дней мозолившая глаза кабадианским таджикам, во весь опор ускакала на север по Гиссарской дороге.

Тот, кто бы увидел обычно мрачное лицо кабадианского ишана Музаффара, поразился бы, как оно просветлело и оживилось. Проводив жадными глазами последнего бойца, ишан важно спустился по приставной лестнице и остановился, поглаживая бородку. У ворот столпились ишанские нукеры, известные головорезы, их насчитывалось немало, и все они выглядели на подбор – здоровяк к здоровяку, крепыш к крепышу. Они переминались с ноги на ногу, сжимая в руках ложа винтовок и вопросительно поглядывая на своего главу и учителя. По одному знаку его они и подняли бы стрельбу в спины бойцов прошедшего батальона. Фанатики – они не задумались бы упасть по одному знаку ишана грудью на штыки.

Но Сеид Музаффар не давал знака, а смотрел внимательно на распаленные физиономии своих мюридов. И под взглядом его они сникли, и весь воин-ственный пыл их потух.

Совсем не таинственный по своей будничной внешности, ишан Музаффар производил впечатление таинственного человека тем, что прежде чем сказать слово, вперял в собеседника, дико блеснув глазами, свой с огнём сумасшедшинки взор и жуя безмолвно губами. И только, насладившись смятением человека, он открывал рот, чтобы изречь какую-нибудь общеизвестную истину, вроде: «Мир бренен!» или «Все смертны». Но говорил ишан это так, что человеку становилось холодно и тоскливо.