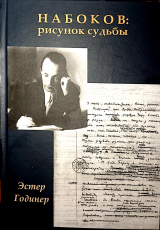

Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"

Автор книги: Эстер Годинер

Жанр:

Литературоведение

сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 45 страниц)

Неделю спустя, будучи у Чернышевских, Фёдор сказал Александру Яковлевичу, что он решил воспользоваться данным им в своё время, года три назад, «благим советом» описать жизнь его знаменитого однофамильца. На вопрос Александры Яковлевны, понимавшей, насколько далека эта тема от литературных вкусов Фёдора, каким образом пришла ему в голову «такая дикая мысль», Фёдор ответил загадочно: «упражнение в стрельбе».14911 «Смысл загадочного ответа Фёдора становится понятен, если вспомнить, что он писал об отце: “…на стоянках упражнялся в стрельбе, что служило превосходным средством против всяких приставаний”. Книгу о Чернышевском он изначально задумывает как “острастку”, обращённую против его литературных врагов, как своего рода декларацию о намерении идти своим путём, не боясь “всяких приставаний”».14922 Никто из присутствующих при этом заявлении Фёдора загадки этого замысла так и не понял, однако каждый поспешил изъявить своё мнение относительно самой темы биографического исследования, предоставив, таким образом, читателю ознакомиться с разного рода суждениями на этот счёт.

«Классику жанра» изложил, разумеется, Александр Яковлевич, произнеся пространную, пафосную и, надо отдать ему должное, исключительно содержательную речь, включающую не только перечисление, но и критическую оценку основных направлений мысли и деятельности Чернышевского: «Конечно, многое нам теперь кажется и смешным, и скучным. Но в этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм, отрицание искусства и прочее, – всё это лишь случайная оболочка, под которой нельзя не разглядеть основных черт: уважения ко всему роду человеческому, культа свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации: крестьян – от помещиков, гражданина – от государства, женщины – от семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения – жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, – но ещё именно в ту эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский. Уж я не говорю про то, что сам Николай Гаврилович был человек громадного, всестороннего ума, громадной творческой воли, и что ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России, с лихвой окупают некоторую чёрствость и прямолинейность его критических взглядов. Мало того, я утверждаю, что критик он был превосходный, – вдумчивый, честный, смелый…».14933

Этот канонический портрет оспаривает инженер Керн, полагая, что «Чернышевский был прежде всего учёный экономист» выражает сомнение, сможет ли Фёдор Константинович «оценить достоинства и недостатки “Комментариев к Миллю”».14941 Александра Яковлевна, в свою очередь, возражает Керну, что «никакая история русской литературы не может обойти Чернышевского», однако недоумевает: «…какой Фёдору Константиновичу интерес писать о людях и временах, которых он по всему своему складу бесконечно чужд?». Пытаясь предположить, какой у него может быть «подход», она больше других приближается к пониманию его цели, хотя в самый её фокус и не попадает: если ему «хочется вывести на чистую воду прогрессивных критиков, то ему не стоит стараться. Волынский и Айхенвальд уже давно это сделали». Отвечая ей, Александр Яковлевич, напротив, решительно настаивает на том, что «при талантливом подходе к данному предмету, сарказм априори исключается, он ни при чём».14952

Писатель Сирин не мог, по крайней мере, не догадываться, что не только в кругах поэтов и критиков «парижской ноты», но и в целом, большая часть разночинного происхождения интеллигенции, революции не принявшая и оказавшаяся в эмиграции, тем не менее, к Чернышевскому продолжала относиться с пиететом. И всё же Годунов-Чердынцев настаивает на своём: «Понимаешь, – объяснял он Зине, – я хочу всё это держать как бы на самом краю пародии… А чтобы с другого края была пропасть серьёзного, и вот пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на неё».14963 Знакомясь с нужным ему материалом, Фёдор действительно заново «выводит на чистую воду» представителей так называемой «прогрессивной критики», за пятьдесят лет существования которой, «от Белинского до Михайловского, не было ни одного властителя дум, который не поиздевался бы над поэзией Фета».14974

Приведённое Долининым мнение Белинского о Фете (выраженное, правда, не в печати, а в частном письме): «…хорошо, но как же не стыдно тратить времени и чернил на такие вздоры?»14985 – идентично вердикту Мортуса, назвавшего стихи Кончеева «отвлечённо-певучими пьесками». Преемственность здесь явная, и обнаружена она Фёдором уже на начальном этапе его работы. В доказательство он приводит примеры и других «перлов» «симпатичного неуча» Белинского и, казалось бы, такого образованного человека, как Н.К. Михайловский (публициста, социолога, литературного критика, идеолога народничества), также, наряду с прочими «властителями дум» – Добролюбовым, Чернышевским, Писаревым, – позволявшего себе писать о Фете в издевательском тоне.14996

«Отсюда, – продолжает Фёдор, – был прямой переход к современному боевому лексикону, к стилю Стеклова (“…разночинец, ютившийся в порах русской жизни … тараном своей мысли клеймил рутинные взгляды”), к слогу Ленина…».15001 То есть следующий этап, уже собственно марксистской апологетики Чернышевского, унаследовал и канонизировал подход своих предшественников, ужесточая его и расширяя сферу его применения. «Русская проза, какие преступления совершаются во имя твоё!» – в отчаянии восклицает повествователь. Отслеживая истоки этих тенденций, Фёдор находит их признаки в рецензиях критика Н.А. Полевого на «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя (приводя подтверждающую это наблюдение цитату: «Лица – уродливые гротески, характеры – китайские тени, происшествия – несбыточны и нелепы»), что нашло продолжение в сходном, нарочито пренебрежительном тоне ведущих критиков либерально-народнического направления А.М. Скабичевского и Михайловского по отношению к «г-ну» Чехову.15012

Читая Помяловского, Некрасова, Герцена, Фёдор замечает тончайшие, свойственные каждому из них, оттенки смысла и стиля, – ляпсусов при этом, даже самомалейших, никому не прощая, – но, спохватившись, одёргивает себя: «Такой метод оценки, доведённый до крайности, был бы ещё глупее, чем подход к писателям и критикам как к выразителям общих мыслей».15023 Предпочтительнее, полагает Фёдор, «легко применимый критерий», определяющий гармоническое соотношение между формой и содержанием: с одной стороны, избегающий мелочной придирчивости к требованиям формы, – с другой же, само собой предполагающий, что отражение «общих мыслей» не может быть содержанием произведения настоящего творца.

В этом последнем отношении герой Набокова (так же, как и он сам) не хотел понять и принять то обстоятельство, что «разночинная» литература, по естественному её предназначению, не могла не быть прежде всего озабоченной проблемами социальными, а именно, теми «общими мыслями», которые касались глубоких и крайне болезненных процессов, одолевавших российское общество середины и второй половины 19-го века. Воображая некую несуществующую, условно-абстрактную «русскую мысль» (то есть, в сущности, греша тем же понятием «общей мысли» – в данном случае, применительно к «русской мысли») как прискорбную жертву, «вечную данницу той или иной орды», Набоков искал виновных в этом, дабы наказать их не только за литературную несостоятельность, но и за исторические последствия, вызванные, среди прочего, также не без влияния их (но не только их!) деятельности, ими самими, впрочем, не предусмотренные. Автор фактически взялся доказать, что человек, бездарный в литературе, – бездарен во всём, и по-настоящему, всерьёз вникать в волновавшие его «общие мысли» о социальных проблемах российского общества не стоит того, – почему и его герой, не в состоянии прозреть и постичь эти явления, пробавляется подчас может быть и остроумными, но неуместными «диковинными сопоставлениями».

Так, «изучая повести и романы шестидесятников, он удивлялся, как много в них говорится о том, кто как поклонился»,15031 – удивлялся, так как не желал понимать, что для разночинцев это были не просто какие-то формы принятого ритуала вежливости, а знаковые признаки их дискриминированного, по отношению к дворянскому сословию, положения. Точно так же, странным образом игнорируя в понятии «гражданской нравственности», введённом в оборот «радикальными критиками», его первичный морально-этический смысл, Фёдор трактует его превратно – «как негласный цензурный устав», навязываемый «радикальными» критиками, и приравнивает его к параграфу пресловутого цензурного устава 1826-го года о соблюдении в печатной продукции «чистой нравственности», что является намеренной передержкой.15042 Подобным образом, всего лишь «мутной мешаниной» кажутся Фёдору мучительные философские поиски новоявленных разночинных мыслителей, в которых он, с высокомерием аристократа, только и находит, что «карикатурную созвучность имён», «ошибку эпохи», «когда бредили, кто – Кантом, кто – Контом, кто – Гегелем, кто – Шлегелем».15053

Фёдор готов отдать должное таким людям как Чернышевский, признавая, что они были «действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, ещё более тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы»;15064 однако, оценивая их «смешные и страшные промахи» как всего лишь чисто личные качества, он (как и его автор – всегдашний враг обобщений) не отдаёт себе отчёта в социальном, групповом характере особенностей их ментальности и поведения, свойственных новым общественным группам промежуточного, маргинального статуса, и «подросткового», с исторической точки зрения, возраста, склонных к агрессивным и неуклюжим попыткам проложить свой собственный путь в устаревающей, но цепляющейся за свои привилегии среде. Уверенный в том, что он держится исторической правды, «ибо если бы это было не так, то просто не стоило бы писать книгу»,15075 повествователь не замечает своих аберраций. И до них ли будет читателю, увлечённому живостью, остроумием и «диковинными сопоставлениями» исключительно прихотливого текста. Кажется педантичной скукой разбираться в этих нагромождениях ядовитых, саркастических сокровищ, отыскивая в них пустоты и дефективные звенья. Тем не менее…

Одно дело – «упражнение в стрельбе» для не любящих «этнографию» и занимающихся, как отец Фёдора, изучением растительного и животного мира: успешной ловитве бабочек и собиранию растительности альпийских лугов отпугивание «приставаний» местного чужеродного населения, возможно, и показано. Однако при изучении человеческой культуры без «этнографии» не обойтись: пренебрежение ею ставит под сомнение результативность метода. Гротеск, пародия – всего-навсего жанры, формы искусства, и они бьют в цель с долгосрочным эффектом только в тех случаях, когда их объект адекватно понят – понят его анамнез, суть, смысл существования и вероятные перспективы, – что, в свою очередь, невозможно вне исторического контекста. Время неизбежно проверит, что было схвачено верно, а что оказалось пустым зубоскальством и издёвками над личными слабостями исторической фигуры, назначенной на роль «козла отпущения».

Отводя глаза от жесточайшего клинча, в который вошла российская история к середине 19-го века, так из него, в конце концов и не выйдя, а под занавес – революцией рухнув в ещё худшую пропасть бесправия, Набоков пытался хватать «шестидесятников» за полы несуществующей для них, отторгаемой ими эстетики, когда уже никому, ни «верхам», ни «низам» было не до неё – лодку раскачивали в обе стороны уже совершенно непримиримые силы; однако ему, превыше всего ценившему в писателях «зрячесть», с избытком хватило аристократической слепоты, чтобы не заметить историческую неуместность предъявляемых им к разночинцам требований и оценок. В сущности, Набокову следовало бы пенять на русскую «дуру-историю», не считавшуюся с его эстетическими вкусами и навязавшую русской литературе разбираться с её общественно-политическими безобразиями.

Отчасти Набокову пришлось в этом запоздало признаться, когда двадцать лет спустя, 10 апреля 1958 года, он прочёл лекцию «Писатели, цензура и читатели в России» на Празднике искусств в Корнелльском университете: «…во времена Пушкина и Гоголя большая часть русского народа оставалась на морозе … перед ярко освещёнными окнами аристократической культуры», которую, как он полагает, «чересчур поспешно привнесли в страну, печально известную бедствиями и страданиями её бесчисленных пасынков». В связи с этим, пояснил он, ему бы хотелось «нащупать» в истории русской литературы «тот глубинный пафос, присущий всякому подлинному искусству, который возникает из разрыва между его вечными ценностями и страданиями нашего запутанного мира. Мир этот едва ли можно винить в том, что он относится к литературе как к роскоши или побрякушке, раз её невозможно использовать в качестве современного путеводителя».15081 Единственное утешение, – со смирением, ранее ему несвойственным, констатирует 59-тилетний писатель, – состоит в том, что в свободной стране подлинного художника «не принуждают сочинять путеводители», то есть, в его понимании, произведения идеологически направленного, сугубо утилитарного, а не художественного назначения.

За двадцать лет до этого литературная злость писателя Сирина, закалённая в противостоянии Мортусам, была ещё слишком остра, чтобы позволить молодому герою «Дара» такой, уже относительно отстранённый, взгляд. Да и не ожидал тогда автор своего последнего, как оказалось, русского романа, что противники советского режима, бывшие эсеры, бежавшие от Ленина и большевиков в эмиграцию, образованные, интеллигентные люди, редакторы уважаемого им журнала «Современные записки» вдруг категорически откажут ему в публикации главы о Чернышевском. «Для Набокова, – свидетельствует Бойд, – отказ журнала печатать четвёртую главу “Дара” стал полной неожиданностью».15092 В пародийном виде аргументы, выдвинутые против его трактовки образа Чернышевского, фигурируют в трагикомической сцене посещения Фёдором редакции «Газеты», где ему заранее было «полупредложено» напечатать «Жизнь Чернышевского» в издательстве, связанном с этой газетой. Однако, прочтя рукопись, всегда благожелательно относившийся к Фёдору редактор «Газеты» Васильев, на этот раз взглянул на него при встрече «черно» и, решительно вернув ему папку с рукописью, заявил: «Никакой речи не может быть о том, чтобы я был причастен к её напечатанию. Я полагал, что это серьёзный труд, а оказывается, что это беспардонная, антиобщественная, озорная отсебятина. Я удивляюсь вам».15103 И это только начало гневной отповеди, для которой автор не пожалел ни количества строк, ни язвительности выражений: «Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться … писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта … не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните моё слово, от вас все отвернутся». Ответом было: «Предпочитаю затылки, – сказал Фёдор Константинович», – в отдельном, в одну эту гордую фразу, абзаце.15114

Приведённый пассаж был написан и включён в текст романа по следам скандала, разразившегося в редакции «Современных записок»; но автору, связанному с журналом договорными обязательствами и крайне нуждавшемуся материально, после неоднократных, но тщетных эпистолярных попыток объяснить и оправдать свою позицию, было не до того, чтобы встать в гордую позу отверженного, – пришлось уступить, и четвёртая глава увидела свет только в первом полном, 1952 года, издании «Дара» нью-йоркским «Издательством имени Чехова».

Героя же, как ни странно, выручил тот самый Буш, который два с половиной года назад на литературном вечере читал свою пьесу. Тогда Фёдор, вслед за Кончеевым, покинул собрание, предпочтя исключительно содержательный, хоть и воображаемый с ним разговор. Случайно встреченный в книжной лавке Буш, узнав, что Фёдор ищет издателя для своего «Чернышевского», предложил ему своё содействие. Буш, прочитав рукопись и отозвавшись о ней как о «пощечине марксизму (о нанесении коей Федор Константинович нимало не заботился)», рекомендовал ее издателю, и тот обещал напечатать книгу через месяц, к Пасхе.15121 Счастливый («счастье стояло в горле»), Фёдор «вышел на улицу, как балерина вылетает на сиренево освещённые подмостки … и книга, написанная им, говорила с ним полным голосом, всё время сопутствуя ему, как поток за стеною».15132 Воспользуемся подсказкой Долинина: «Очередной “сиреневый”, то есть “сиринский” след, знак незримого присутствия в романе его “подлинного” автора».15143 След.. главу – просмотреть по диагонали.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Вспомним: для Фёдора «составление задач отличалось от игры приблизительно так, как выверенный сонет отличается от полемики публицистов», – причём играл он в шахматы, по собственному признанию, «весьма посредственно и неохотно».15154 В самом деле, в игре с партнёром, на равных, возможны ошибки и проигрыш – так же, как в живом, непосредственном споре с противником-публицистом. Составитель задач изначально создаёт совершенно иную ситуацию: он ставит разгадчику свои условия, он – хозяин положения, навязывающий свои правила игры и оптимальный её результат. А при том, что «всякий творец – заговорщик», и в его арсенале наличествуют «тонкая ткань обмана, обилие подмётных ходов», а «воплощение замысла уже существует в некоем другом мире», и, наконец, «как литератору эти упражнения не проходили ему даром»,15165 – по всей этой совокупности средств, готовых к «упражнению в стрельбе», легко предсказать, что бедный Николай Гаврилович Чернышевский был заранее обречён на заклание литературной (и не только) злости ожесточившегося в тупике безнадёжной эмиграции писателя Сирина.

С сонета четвёртая глава и начинается, с презумпцией, что искомая в ней Истина, так же, как и в приведённых выше рассуждениях о шахматной задаче, «уже существует», но, подобным же образом, «воплощение замысла» пока что находится «в некоем другом мире», в сонете – невидимом из-за её, Истины, «плеча».15171 Смысл в обоих этих текстах совершенно идентичен, а пояснение, что сонет то ли «преграждает путь» к раскрытию Истины, то ли, напротив, служит «тайной связью» с ней, – но в любом случае для человеческого ума она в ясном и полном виде всё равно заведомо непостижима,15182 – тоже соответствует общим представлениям Набокова о невозможности предсказания человеком своей или чьей бы то ни было судьбы. Ретроактивно, однако, правильно поставленные линзы могут высветить пройденный путь, коль скоро он изначально предопределён волей Творца и его «неведомыми игроками» – исключительно «по законам индивидуальности» данной конкретной личности, каковая и будет себя неукоснительно проявлять в любых перипетиях «чащи жизни». Выявление этого процесса и является целью предстоящего Фёдору «Жизнеописания Чернышевского», которое писатель Сирин категорически противопоставил современным ему романизированным биографиям, в первую очередь, Ю. Тынянова, у которого «понятие судьбы», по определению Б.М. Эйхенбаума, являясь доминантным, в то же время тесно связано с «чувством истории»: «Исторический роман нашего времени должен был обратиться к “биографии” – с тем, чтобы превращать её в нечто исторически закономерное, характерное, многозначительное, совершающееся под знаком не случая, а “судьбы”».15193

Далее, после объяснения выраженной в сонете проблемы познаваемости Истины, следует, «с особой театральной яркостью восставших из мёртвых», картина чинного выхода на арену повествования отца Гавриила, а с ним – маленького Николя, описанного так, «как врезались в память черты этого малютки» реальному лицу, А.И. Палимпсестову, и эти черты переданы точно, во всех деталях, кроме одной: почему-то пропущены «кроткие пытливые глаза».15204 Отец «малютки» – «добрейший протоиерей», а сам он – «весьма привлекательный мальчик: розовый, неуклюжий нежный… Волосы с рыжинкой, веснушки на лобике, в глазах ангельская ясность, свойственная близоруким детям».15215

Опираясь на автобиографические заметки Чернышевского, повествователь сообщает, что «мальчик был пожирателем книг» и при этом «отлично учился», изъявляя к тому же – цитируется пропись из ученической тетради – примерную готовность к законопослушанию: «Государю твоему повинуйся, чти его и будь послушным законам».15221 «В шестнадцать лет он довольно знал языки, чтобы читать Байрона, Сю и Гёте (до конца дней стесняясь варварского произношения); уже владел семинарской латынью, благо отец был человек образованный».15232 Ограничившись этой скупой констатацией, биограф не упоминает о том, что английский язык, как поясняет Долинин, «Н.Г. изучал самостоятельно уже в университетские годы».15243 Чтобы читать Сю и Гёте, Чернышевскому приходилось учить французский язык сначала у жены кондитера, единственной француженки в Саратове, а затем – у неопытной в преподавании девицы Ступиной, подвергаясь постоянным насмешкам за не дававшееся ему произношение. И об этом можно узнать, только если полюбопытствовать и справиться всё в том же «Комментарии» Долинина,15254 – в самом тексте об этом ни слова. Немецкому языку, – о чём, опять-таки, сообщается только у Долинина,15265 – Чернышевский учился ещё до поступления в семинарию у одного из саратовских немцев-колонистов, взамен обучая его русскому языку.

Зная из источников обо всех этих жизненных обстоятельствах Чернышевского, затруднявших ему доступ к образованию и культуре, но не сочтя нужным даже упомянуть об этом, биограф зато не преминул воспользоваться доверительными воспоминаниями о детстве ссыльнопоселенца Чернышевского в письмах жене из Сибири, – не только пересказав их на свой лад с обидными апокрифическими намёками, но и заключив, для пущего впечатления, почти басенного жанра злорадно-издевательской «моралью». Вот как это выглядит в тексте: «Летом играл в козны, баловался купанием; никогда, однако, не научился ни плавать, ни лепить воробьёв из глины, ни мастерить сетки для ловли малявок: ячейки получались неровные, нитки путались, – уловлять рыбу труднее, чем души человеческие (но и души потом ушли через прорехи)»15276 (курсив мой – Э.Г.).

Загодя, с детства, врождённо («по законам его индивидуальности») обрекая, таким образом, Чернышевского на судьбу неудачника, биограф, с другой стороны, придаёт прямо-таки роковое значение стечению обстоятельств (в истории – всё от случая). И, надо понимать, что если бы не «прискорбный случай с майором Протопоповым» (из-за которого, по коварному доносу, отец Гавриил был уволен от должности члена консистории, тяжело переживал эту несправедливость, поседел, и в результате «Николе решено было дать образование гражданское»), то стал бы Николай Гаврилович, как и отец, священником, и избежал бы он мученической своей участи, а заодно и не увлёк бы за собой на ложный и губительный путь последователей и злокозненных спекулянтов, торговавших его идеями.15281 И автор, кажется, всерьёз задаётся вопросом: «вострепетал» бы Протопопов, узнай он, что «из-за него…».15292 Означенный Протопопов, похоже, всерьёз рассматривается писателем Сириным как бессознательный навигатор, участвовавший в определении виражей российской истории: надо же – подставил ей подножку в виде завзятого неудачника Чернышевского, а «из-за него», в свою очередь, погублена была Россия. Всего-то и причин… больше «дуре-истории» и не требуется.

Всё ставится в укор совсем ещё юному, неопределившемуся, с «кроткими, пытливыми глазами» Чернышевскому: и что всю дорогу до Петербурга не смотрел в окно, а читал книжку, не догадавшись вообразить себя в «бессмертной бричке» (тут же, в упрёк и назидание, приводится большая раскавыченная цитата из «Мёртвых душ»), и, соответственно, «ландшафт … воспетый Гоголем», непростительно «прошёл незамеченным мимо очей восемнадцатилетнего Николая Гавриловича»;15303 и «прописи» – школьная привычка, унаследованная студентом (например, украдкой списанная у Фейербаха максима «Человек есть то, что ест»15314), – всё это, как прозрачно намекается автором, является свидетельством порочной склонности к усвоению разного рода расхожих идей и «прописных истин».

Наконец, ставшая доминирующей, сдвоенная тема «близорукости» и «очков», знаменующая собой основной дефект личности Чернышевского – и не только физический, но и фигурально-символический, отражающий его общую «слепоту», отсутствие подлинной «зрячести», позволяющей проникать в природу человека и обитаемого им физического и духовного мира. Проявления этого дефекта карикатурно подчёркиваются тем, что как признавался сам Чернышевский, из-за близорукости он до двадцати лет различал только те лица, которые доводилось ему целовать, то есть самых близких ему людей, а из семи звёзд Большой Медведицы видел только четыре.15325 Ношение, с двадцати лет, очков напрямую связывается повествователем с оценочной символикой, отслеживающей восхождение и упадок значимости общественной фигуры Чернышевского. Первые и последние очки условно называются медными (домыслы Набокова – никаких фактических сведений о металле оправы очков студенческих и ссыльных лет Чернышевского нет).15336 «Серебряные учительские очки, купленные за шесть рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов. Золотые очки властителя дум, – во дни, когда “Современник” проникал в самую сказочную глушь России».15341

Если применительно к творческой биографии Фёдора Годунова-Чердынцева автор в основном придерживается (не считая наплыва воспоминаний) строго хронологического порядка в описании формирования личности своего героя, постепенно, шаг за шагом, отслеживая созревание его таланта, в онтогенезе как бы повторяющего, с творческим переосмыслением и провидением дальнейшего развития, филогенез русской литературы, то в отношении Чернышевского изначально запускается в оборот принцип «тем», воспроизводящих одни и те же мотивы, повторявшиеся на протяжении всей его жизни. Уподобляемые бумерангу или соколу, они, запущенные в текст, и даже залетев, как выражается Фёдор, «за горизонт моей страницы», послушно к нему возвращаются.15352

Эта кольцеобразная схема задумана как «тайная связь сонета» – отражение той «Истины» в судьбе Чернышевского, которая состоит в вечных, бесплодных, циклически повторяющихся поисках путей, ведущих к некоему «общественному благу». Полагая врождённые качества человека определяющим залогом его «рисунка судьбы» и изначально не усматривая в таковых качествах Чернышевского творческого обетования (близорук, падок на банальные прописи, равнодушен к природе и т.п.), Набоков тем менее был готов принимать во внимание влияние на его развитие условий воспитания и социальной среды.

С юности свойственная будущему «властителю дум» жертвенная готовность служить общественным идеалам кажется биографу происходящей из глуповатой «ангельской ясности» – черты характера, замеченной ещё в «малютке» Николя и вот теперь достойной быть выделенной в особую «тему», которая, в авторском пересказе, представляет молодого Чернышевского крайне наивным в понимании избранной им миссии. В тексте это формулируется так: «Христос умер за человечество, ибо любил человечество, которое я тоже люблю, за которое умру тоже».15363

Понятно, что будучи воспитанным в семье священнослужителя и закончив семинарию, Чернышевский, в поисках социальной справедливости, обращался прежде всего к христианскому вероучению. Но тот поразительный факт, что он додумался до кардинальной ревизии образа и функций Христа, полагая, что «Святой Дух» следует заменить «здравым смыслом»,15374 странным образом биографа нисколько не занимает. Он принимает это как данность, не утруждая себя исследованием причин, приведших к поистине революционному перевороту в мировоззрении своего героя. Читателя никакими объяснениями не удостаивая, но – не без оттенка издёвки – писатель Сирин просто повторяет за претендующим быть «вторым Спасителем» его новаторские рекомендации: «Ведь бедность порождает порок; ведь Христу следовало сперва каждого обуть и увенчать цветами, а уж потом проповедовать нравственность».15381 А между тем, именно эта идея была зародышем червоточины, увлекшей Чернышевского на порочную и чреватую тяжелейшими социально-экономическими последствиями идеологию: оказалось, что нравственность нельзя отложить «на потом» – «потом» она просто не возвращается, и общество, без этих опор, повергается в пучину бесправия.

Но, коль скоро уже имелся готовый рецепт «темы», – чего проще было попробовать подогнать под него судьбу своего рода трагикомического трикстера, придав ей шарм гоголевской пародии и направив на «тернистый путь», следующий «евангельским вехам», – тем более, что в основе своей эта версия, сюжетно и ассоциативно, уже была использована в предшествующей библиографии «великого революционера», и даже марксистский комментатор пафоса ради назвал этот путь «Голгофой революции» (на самом деле, в источнике – «Страстной путь»).15392 Для нагнетания фарсово-библейской атмосферы в описании жизненного пути нелюбезного автору антигероя в ход идёт всё: и «почти гоголевский восклицательный знак» в «студентском дневнике» Чернышевского, когда он «(робкий! слабый!)» размышляет над предложением своего друга Лободовского – стать «вторым Спасителем»;15403 и знаменательное совпадение с возрастом Христа, когда и у Чернышевского начались самые что ни на есть «страсти»; и дальше, по курсу «темы», всё в той же, псевдогоголевской манере, назначается – на роль Иуды – Всеволод Костомаров, а на роль Петра – «знаменитый поэт» (Некрасов). Приобщается и «толстый Герцен», назвавший позорный столб гражданской казни Чернышевского «товарищем Креста».

Привлекается для иллюстрации той же символики последняя строка из стихотворения «Пророк» Некрасова, так и не решившего, кому был послан Чернышевский: «рабам (царям) земли напомнить о Христе». «Наконец, когда он совсем умер и тело его обмывали», эта процедура напомнила двоюродному брату покойного какую-то из известных картин, изображающих «Снятие со креста». И завершает этот краткий, но перенасыщенный конспект темы «ангельской ясности» «посмертное надругание, без коего никакая святая жизнь не совершенна»15411 (кража серебряного венка с надписью «Апостолу правды от высших учебных заведений города Харькова» из железной часовни»).15422