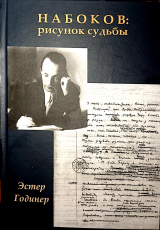

Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"

Автор книги: Эстер Годинер

Жанр:

Литературоведение

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)

И не в первый уже раз, «особым чутьём» предвидя, что «когда-нибудь ему придётся говорить совсем иначе, не стихами ... а совсем, совсем другими, мужественными словами о своём знаменитом отце», Фёдор, из соображений «экономии творчества», избегает касаться в стихах тем, связанных с темой отца, – из-за этого он даже не включил в сборник любимое стихотворение о петербургской весне и бабочках (в тексте, тем не менее, приведённое полностью).12604 Вместе с тем, в прозе первой главы, в воспоминаниях о детстве образ отца периодически проступает, становясь как бы сопровождающей темой, предваряющей её доминирующую значимость в главе второй.12615

Переезд за город – в детстве Фёдора главное событие весны – не мог не затронуть и ещё одну, крайне болезненную теперь для него тему: неизбывную ностальгию по родным местам. Но и воображая себе маловероятную картину возвращения и какого-то, хотя бы частичного узнавания знакомых с детства окрестностей, «хотя бы потому, что глаза у меня всё-таки сделаны из того же, что тамошняя серость светлость, сырость», – герой не намерен впустую сокрушаться о том, что «ушло в даль», а, верный своему оптимистическому стоицизму, здесь и сейчас преобразует память о безвозвратном в плоды творчества.12621 Именно эта способность к творческой компенсации перенесённых утрат и обещает Фёдору в будущем оказаться «…на перевале, быть может, к счастью, о котором мне знать рано (только и знаю, что будет оно с пером в руке)».12632

«Автор нашёл верные слова для изображения ощущения при переходе в деревенскую обстановку», – снова слышим мы уже почти забытый голос рецензента, который, терпеливо и уважительно уступая последним вторжениям перебивающего его авторского «я», затем полностью цитирует его «велосипедное» стихотворение и даже присовокупляет к нему перечисление всех остальных летних детских забав, пока, наконец-то, не прорывается к завершающей критической оценке всего представленного опуса. В ней же – всё в высшей степени для автора лестное: «миниатюры, но … с … феноменально тонким мастерством … отчётлив каждый волосок … присутствие мельчайших черт … внушено порядочностью и надёжностью таланта … соблюдение автором всех пунктов художественного договора … в пределах, себе поставленных, свою стихотворную задачу Годунов-Чердынцев правильно разрешил… Каждый его стих переливается арлекином… Кому нравится в поэзии архиживописный жанр, тот полюбит эту книжечку… У, какое у автора зрение! … может быть, именно живопись, а не литература с детства обещалась ему. В заключение добавим… Что ещё? Что ещё?».12643

И здесь препорученный было воображаемому идеальному читателю неукоснительный панегирик споткнулся вдвойне, усомнившись и в авторе (в себе), и в критике: «Неужто и вправду всё очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь мои стихи, удержалось в них и замечено читателем...», – вопрос нешуточный, о главном: есть ли в стихах «ещё тот особый поэтический смысл (когда за разум зашедший ум возвращается с музыкой), который один выводит стихи в люди?».12654 Отвечать на этот вопрос герой будет в третьей главе, когда достаточно созреет, чтобы, оглянувшись, критически оценить себя прежнего.

А пока: «Внешний вид книги приятен», – и Фёдор отправляется к друзьям, в радостном нетерпении уже представляя себе материнскую за него гордость, когда она, живущая с его сестрой Таней в Париже, прочтёт о нём хвалебную статью.

«Но что мне внимание при жизни, коли я не уверен в том, что до последней, темнейшей своей зимы, дивясь, как ронсаровская старуха, мир будет вспоминать обо мне?»12661 – этим риторическим вопросом Набоков по-разному, но одновременно испытывает и читателя, и персонаж. Читателю поможет подсказка в «Комментарии» Долинина: «ронсаровская старуха» является аллюзией на сонет французского поэта 16-го века Пьера де Ронсара, в котором он корит свою возлюбленную за «гордый холод», призывает ценить «день живой» и сулит ей «на склоне лет», когда он будет «под землёй», стихами напоминать о себе, – и тогда она запоздало оценит, что была для поэта той самой «вы», которая увековечена, «озарённая моим бессмертным даром». На русский язык этот сонет был переведён самим Набоковым ещё в 1922 году, и Долинин, со ссылкой на юбилейный пятитомник 1999-2000 годов, цитирует его полностью.12672

Что же касается Фёдора, подобно Ронсару претендующего на посмертную славу, то хотя он пока в этом не совсем уверен, нельзя не узнать в нём природных «чар», которыми с детства был щедро наделён его автор, – воображения, рисующего будущий успех «прилежного ученика»: «А всё-таки! Мне ещё далеко до тридцати, и вот сегодня – признан. Признан!» – настаивает на своём герой, и это немедленно окупается – всплеском творческого импульса, словно бы иллюстрирующего действенность вышеуказанной психологической установки: «Благодарю тебя, отчизна, за чистый…» – но здесь автор ставит ему поучительную подножку. Подбирая эпитеты к слову «дар», Фёдор так и не вспомнит единственно ему нужный, – от той самой «ронсаровской старухи» – «бессмертный». По-видимому, учитель намеренно решил осадить своего ученика – рано ещё потакать таким его претензиям, пусть лучше пока поучится, ну, хотя бы на черновиках Пушкина. И Фёдор начинает перебирать – какой дар? «Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин?».12683 «“Этот римлянин”, – комментирует Долинин, – из черновиков двух незаконченных стихотворений Пушкина, откуда и берётся это каламбурное чтение, в котором “и крылатый” – “икры”, “латы”». И таким образом, «Фёдор у Набокова аналогичным образом решает те же самые поэтические проблемы, что и Пушкин за сто лет до него»,12694 – реализуя тот самый литературный онтогенез, который невозможен без повторения филогенеза.

Обещанная Фёдору рецензия оказалась первоапрельской шуткой гостеприимного хозяина дома Александра Яковлевича Чернышевского, – доброго, но душевно не вполне здорового человека, два года назад потерявшего покончившего с собой сына. Судя по описанию («на грани пародии» – как это любят равно и автор, и его ученик), – люди, собирающиеся у Чернышевских раз в две недели на «литературные посиделки», с точки зрения литературоведческой вряд ли могли быть всерьёз интересны Фёдору; и он, ещё с «кубиком» в горле от пережитого разочарования, негодует: «Мне тяжело, мне скучно, это всё не то, – и я не знаю, почему я здесь сижу, слушаю вздор».12701 Но, тем не менее, – и что замечательно: «…промеж всего того, что говорили другие, что сам говорил, он старался, как везде и всегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так, чтобы локти того служили ему подлокотниками и душа бы влегла в чужую душу, – и тогда вдруг менялось освещение мира и он на минуту действительно был Александр Яковлевич, или Любовь Марковна, или Васильев».12712

В этом качестве Фёдор Годунов-Чердынцев– первый и единственный из серии героев всех предыдущих романов Набокова, достойный, наконец, писательского поприща.

Воображение и проницательность Фёдора, позволяющие ему угадывать «последовательный ход мыслей» окружающих его людей, на этот раз сосредоточились на том, кто показался ему «самым интересным из присутствующих», – покойном сыне Чернышевских, чей облик, чей призрак, чью тень он пытается восстановить, зная о нём понаслышке и отчасти имитируя больное воображение его отца. Он видится ему юношей, сидящим поодаль, чем-то действительно напоминающим его самого, – «не чертами лица, которые сейчас было трудно рассмотреть, но тональностью всего облика», в такой же позе, характерной «сжатостью всех членов». «Он был лет на пять моложе … но нет, дело было не в простом сходстве, а в одинаковости духовной породы двух нескладных по-разному, угловато-чувствительных людей. Он сидел, этот юноша, не поднимая глаз, с чуть лукавой чертой у губ, скромно и не очень удобно, на стуле»,12723 – в этом описании явно превалируют черты сходства двух, не вполне уместных в доме Чернышевских гостей: реального Фёдора и воображаемого Фёдором Яши, объединяемых «тональностью облика» и «духовной породой», то есть отмеченных печатью приобщённости к творчеству людей. «Господи, как он любил стихи!» – это начало воображаемого Фёдором монолога безутешного отца, и мы узнаём, что «стеклянный шкапчик в спальне был полон его книг: Гумилёв и Эредиа, Блок и Рильке, – и сколько он знал наизусть! А тетради…» – то же самое можно было бы, наверное, сказать и о Фёдоре, когда он был в возрасте Яши.12731

Особенно – с «живительной страстью» – культивировала образ сына Александра Яковлевна, которой казалось, что Фёдор очень похож на Яшу. Однако реакцией на это стал решительный отпор: «Чем дальше она мне рассказывала о Яше, тем слабее он меня притягивал, – о нет, мы с ним были мало схожи…»,12742 – и, действительно, из последующего описания Яши возникает образ неврастеничного, с неустойчивой психикой юноши, склонного к «сентиментально-умственным увлечениям» и «болезненной изысканности толкования собственных чувств».12753 Ссылаясь на Яшины, с точки зрения Фёдора, «безвкусные тревоги» («неделю был как в чаду», потому что прочитал Шпенглера)»,12764 повествователь и говорит об этом так, как если бы речь шла лишь о неадекватной реакции одного, исключительно экзальтированного, склонного к заведомым преувеличениям юноши, между тем как в 1920-х – 1930-х годах эсхатологические идеи «Заката Европы» немецкого философа О. Шпенглера, а вслед за ним и русских (Н.А. Бердяева – «Новое средневековье», 1924, и Д.С. Мережковского – «Атлантида – Европа», 1931), имели в эмигрантской среде, с особенной популярностью среди молодёжи и в писательских кругах, самое широкое распространение, о чём писателю Сирину было очень хорошо известно, но что он яростно принимал в штыки, полагая эти мрачные пророчества всего лишь мистическими измышлениями извращённых умов.

Парадокс: первая глава «Дара» публиковалась в «Современных записках» в 1937 году, когда Набоковым, как раз из-за реализующихся на глазах «мрачных пророчеств», пришлось перебраться из Берлина в Париж; но Фёдору – в его романном 1926-м – по-прежнему препоручалось пропагандировать оптимистическое восприятие ХХ века по образцу эссе «On Generalities», написанного Сириным в календарном 1926-м, но, как видно, упрямо сохранявшего основные постулаты и для текста, написанного в 1937-м. В безошибочно узнаваемой манере своего сочинителя (в защитного, розового цвета очках гипертимика, принимающего желаемое за действительное, с «нарушением принятых норм» и «вербальной агрессией» наперевес), Фёдор разражается блестящей филиппикой в адрес любителей ненавистных ему обобщений: «Иной мыслящий пошляк, беллетрист в роговых очках, – домашний врач Европы и сейсмограф социальных потрясений, – нашёл бы в этой истории, я не сомневаюсь, нечто в высшей степени характерное для “настроений молодёжи в послевоенные годы”, – одно это сочетание слов (не говоря про область идей) невыразимо меня бесило; я испытывал приторную тошноту, когда слышал или читал очередной вздор, вульгарный и мрачный вздор, о симптомах века и трагедиях юношества».12771

Непосредственным адресатом этой обвинительной речи был, по-видимому, известный в эмигрантских кругах философ С.Л. Франк, откликнувшийся на двойное самоубийство, произошедшее в Берлине в апреле 1928 года в Груневальдском лесу (и послужившее, видимо, документальной основой истории самоубийства Яши), статьёй под названием «Трагедия русской молодёжи», 28 апреля опубликованной в газете «Руль». Франк, лично знавший участников этого инцидента, назвал его «поучительным показателем болезненного состояния духа, овладевшего частью русской эмигрантской молодёжи». Случившееся как будто бы «без всяких на то причин», на самом деле это самоубийство было мотивировано, по убеждению Франка, ничем иным, как «общей опустошённостью души, потерей интереса к жизни и веры в какие-либо идеалы». «Молодое поколение русских эмигрантов стало безвинной жертвой русской революции, не принимая в ней участия», – такова, по мнению Франка, исходная причина затяжного психологического кризиса самоидентификации, переживаемого едва ли не большинством молодых русских эмигрантов. Симптомы этого состояния, перечисляемые Франком: отсутствие прочного мировоззрения, серьёзных интересов и нормальных условий духовно-нравственного созревания, скептицизм, доктрины «прожигания жизни» и пр.12782 – относятся к комплексу характеристик, отвечающих критериям понятия маргинальной личности, появившегося сначала в американской, а затем и европейской социологии в 1920-х – 1930-х годах в связи с изучением групп повышенной социальной и культурной мобильности, и прежде всего – иммигрантов.

В книге «Крушение кумиров» (1924), Франк, вторя Шпенглеру и Бердяеву, утверждал, что человечество приходит к состоянию «нового варварства», «Европа чадит и тлеет», и повсюду заметны «всеобщее смятение и маразм», и эта неприглядная картина европейской культуры после Первой мировой войны «своей пошлостью, унынием, безнадёжностью серых будней» вызывает у русских законное раздражение и злобу.12793 Тем самым, апеллируя к последствиям исторического разлома в обоих обществах – российском и западноевропейском, – Франк довершает впечатление обоснованности его аргументов относительно прискорбных тенденций в умонастроениях молодых русских эмигрантов. Когда в середине декабря 1931 года на глухой аллее Тиргартена застрелился русский студент, в Берлине, как сообщает Бойд, подобные самоубийства уже давно привыкли считать «эмигрантским преступлением», хотя, оговаривает он, «за последние два года они участились и среди коренного населения»12801 – видимо, в связи с экономическим кризисом.

Таким образом, для русских апатридов, лишившихся родины, бездомных в прямом смысле слова – чужих в чужой стране, потерявших прежний социальный статус, живущих зачастую на грани нищеты, и, главное, с исчезающим призраком надежды на возвращение в Россию или хотя бы достойную самореализацию в эмиграции, – этот, ощущаемый по многим признакам, груз «дуры-истории» был тяжким вдвойне, что и отразилось в системе ценностей литераторов «парижской ноты», представлявшей собой своего рода программный манифест неизбежной гибели «потерянного поколения», разделяемый в эмигрантской среде далеко за рамками этой группы как таковой. А если учесть, что в мировоззрении эмигрантского поэта, даже такого молодого, как Яша, сохранялся ещё и след приверженности идеям символистского жизнетворчества (успевшего собрать мрачную жатву – серию самоубийств в России пред– и постреволюционного времени), то понятно, какая атмосфера нагнеталась в творческих кругах русской эмиграции этих лет.

Набоков, похоже, был единственным в своём поколении, кто был ей абсолютно не подвержен. В силу ли масштаба своего таланта и своей личности, своего эгоцентричного психотипа, интуиции которого он всегда следовал, своего «счастливейшего» детства, преисполненного родительской любви и понимания и давшего запас прочности на всю жизнь, своего образования и воспитания, своей, придуманной им, «счастливой» религии, – всего вместе и ещё чего-то, но он всегда с неимоверным упрямством «шёл в ногу» только с самим собой, никакому влиянию «артельности» не поддаваясь, в непонятном и порой даже пугающем, – и многих отталкивающем – внутреннем одиночестве. Что только ни говорили о нём в писательской среде… Как на наиболее близкое (за редкими исключениями) к общему, ссылаются обычно на мнение Г. Газданова, признававшего, что Сирин – писатель «настоящий» и «крупный», однако «в силу особенности чрезвычайно редкого вида его дарования», существующий «вне среды, вне страны, вне всего остального мира», – а, следовательно, «к молодой эмигрантской литературе Сирин не имеет никакого отношения».12812 И это действительно было так, если принять за данность, что это литература, в которой «поколение, раздавленное историей, описывает свои предсмертные страдания».12823

Набоков не только что сам в условиях эмиграции умудрился остаться «вещью в себе», обнаружив стойкий иммунитет к симптомам маргинальной девиантности, но, будучи гипертрофированным эгоцентриком, оказался неспособным понять природу страданий, подобных Яшиным, полагая их попросту сублимацией бездарностей, хотя социология маргинальной личности обязательности в такой связи не усматривает. Во всём виня отсутствие таланта и склонность сваливать вину за собственные неудачи на внешние обстоятельства, автор такому же взгляду научил и Фёдора. Фёдору Константиновичу Годунову-Чердынцеву предназначалось ускоренными темпами пройти школу жизни и творчества его сочинителя, дабы успеть реализовать свой талант и стать счастливым до того, как тень «дуры-истории» (от которой писатель Сирин временно откупился в «Приглашении на казнь») сможет помешать ему достичь этой цели.

Фёдор должен был стать исправленным и дополненным изданием биографии молодого русского эмигрантского писателя Сирина, «метеора», которому скоро суждено было исчезнуть где-то за Атлантическим океаном. Отчасти за выполнение этой задачи Яша Чернышевский должен был поплатиться ролью… даже не антипода – для этого он слишком молод и мелок, – а некоего прискорбного примера очередной жертвы нездоровых поветрий, которые следовало обходить стороной.

Яша – считал Фёдор – как поэт был «очень хил; он не творил, он перебивался поэзией, как перебивались тысячи интеллигентных юношей его типа», – а такие, предрекает ему повествователь, «если не гибли они той или другой более или менее геройской смертью – ничего общего не имевшей с русской словесностью (курсив мой – Э.Г.), они в будущем отклонялись от литературы совершенно и если выказывали в чём-либо талант, то уж в области науки или службы, а не то попросту налаженной жизни».12831 То есть Поэт (с большой буквы) – если он носитель настоящего таланта – предполагается непременно сознающим ответственность за данный ему от природы ДАР, а значит, и самой жизнью своей он должен дорожить, не растрачивая её на зряшные, пусть и модные, но опасные увлечения и не рискуя ею ради каких-то других, посторонних целей.

И уже с этой презумпцией, подсказанной ему опытным автором, – нет сомнений, что за ней стоит максима самого Набокова, – Фёдор приступает к созданию образа Яши, поэзией лишь «перебивающегося» и как такового заслуживающего подробной, на целую страницу инвективы: «О, эти Яшины тетради, полные ритмических ходов – треугольников да трапеций!» – так фиксируется подверженность юного поэта порочной, по мнению Набокова, системе стихосложения Андрея Белого, следы которой имеются, однако, и у протагониста, а до него ею всерьёз увлекался сам автор. Впрочем, Яша не обходится без подражания и многим другим (чем, по молодости, грешил и Фёдор, а до него – и молодой Набоков). «Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал “горчайшую” любовь к России, – есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя».12841

Фёдор во всё этом пассаже незримо присутствует, как бы подразумеваясь способным преодолевать в себе Яшу, – постепенно, но последовательно освобождаясь от эпигонских проб и ошибок поэтической юности. И он продолжает – в том же духе: «Эпитеты, у него жившие в гортани: “невероятный”, “хладный” … жадно употребляемые молодыми поэтами его поколения … обман стиля … без рифмы и без размера что-то путаное, туманное, пугливое…И всё это было выражено бледно, кое-как, со множеством неправильностей в ударениях … трогательное упоминание о “фресках Врублёва”, – прелестный гибрид, лишний раз доказывавший мне наше несходство, – нет, он не мог любить живопись так, как я».12852

Если исключить погрешности в ударениях и намеренно безграмотное «Врублёва» (невозможные для русского аристократа), то, как сходятся во мнениях специалисты, большая часть перечисленных выше недостатков «хилого» поэта Яши Чернышевского были типичны не только для критикующего Яшу протагониста, но и, в своё время, для его автора. «Несходство», таким образом, намечается здесь не столько по критерию личной одарённости или недостатка, по юному возрасту, опыта, сколько, как прозрачно намекается, разночинного происхождения и воспитания. Как отмечает Б. Маслов: «Погрешности в стихах Яши Чернышевского – неправильности в ударениях – в английской версии романа прямо связываются с его мещанским происхождением (his provincial middle-class set)». Оговоркой, в следующей фразе: «Цель этих риторических ходов – не апология аристократизма, а утверждение независимости эстетической иерархии от сословной принадлежности»,12863 – Маслов просто повторяет всегдашнюю формулу Набокова об этой якобы «независимости», которой он прикрывался, дабы отвести от себя обвинения в «классовом душке» и снобизме. Однако в данном случае этот приём не срабатывает – сказанное, пусть и по-английски, слишком однозначно и никаким другим трактовкам не поддаётся, фактически признавая то, впрочем, очевидное обстоятельство, что «эстетическая иерархия» в русском обществе слишком часто и совсем не случайно зависела от «сословной принадлежности».

Переправившись через океан и объясняя американскому читателю само собой понятные русскому человеку различия в образованности и ментальности русского аристократа и разночинца, Набоков вынужден был (а иногда и намеренно делал это) обнажить подлинные смыслы, прежде, из этических или каких-либо других, самоцензурных соображений, скрытые. Нет сомнений, что лишившись в эмиграции той естественной для него среды, в которой он вырос, – потеряв родину, отца и оказавшись в Берлине разлучённым с родными, – писатель Сирин тем острее чувствовал себя русским аристократом, что общаться ему приходилось в основном с представителями русской разночинной интеллигенции; с годами реакцией на это порой прорывалось невольное, а иногда даже и вызывающее самоутверждение в своём аристократизме. Так, в одном из интервью 1966 года он вдруг назвал героя «Дара» count, т.е. по-русски – князем,12871 хотя в самом романе этот титул за ним не числится, да и у Набоковых его не было.

Читая «Дар», невозможно не чувствовать постоянный дискомфорт, который испытывает протагонист в общении даже со старшим, потомственных традиций, поколением представителей разночинной интеллигенции. Так, мысленно «пересаживаясь» в Александру Яковлевну, мать Яши, Фёдор отмечает, что он «попадал в душу, где (sic!) не всё было ему чуждо», но «где многое изумляло его, как чопорного путешественника могут изумлять обычаи заморской страны»12882 (курсив мой – Э.Г.) – дистанция, определяемая здесь, поистине экзотических параметров. Выслушивая слишком откровенные рассказы Александры Яковлевны о Яше, что само по себе казалось Фёдору «вульгарным бесстыдством», – описание особенностей его характера и увлечений, «наконец, его стихи», – из всего этого он вынес впечатление, что «всё то, что для его матери было преисполнено очарования, мне лишь претило».12893 Она же, напротив, за свою доверительность «властно требовала … некоторого творческого содействия», надеясь, что Фёдор возымеет желание написать о Яше. Заблуждался и отец Яши, Александр Яковлевич Чернышевский, «гордившийся своим столетним именем … (деда его … крестил … отец знаменитого Чернышевского … энергичный священник, любивший миссионерствовать среди евреев и … дававший им свою фамилию)» и не раз предлагавший Фёдору написать «о нашем великом шестидесятнике», апеллируя к тому, что «бывают же случаи, когда обаяние человеческого подвига совершенно искупает литературную ложь, а он был сущий подвижник».12904

Они так и не поняли, осиротевшие супруги Чернышевские, что потеряв Россию и пребывая в тенётах эмиграции, они оказались (вместе с покойным Яшей, потому, может быть, и погибшим) жертвами наследников идей «того самого» Чернышевского, которого Александр Яковлевич, как и многие другие его соотечественники из разночинной интеллигенции, до сих пор продолжал почитать. Фёдору «совсем не хотелось писать о великом шестидесятнике, а ещё того меньше о Яше»,12911 однако в конечном итоге оба текста оказались в романе присутствующими, хотя и совсем не в том виде, в каком это могло бы понравиться заказчикам.

Зачин: «…а была она, в сущности, очень проста и грустна, эта история»,12922 – самоубийства Яши – несёт в себе оттенок грустной иронии: «простой», в понимании Набокова, эта история могла быть постольку, поскольку «весь тон данной драмы» звучал для него «нестерпимо типичной нотой».12933 «Как было неоднократно замечено, – констатируется в «Комментарии» Долинина, – отношения трёх молодых людей пародируют скандальные любовные треугольники и тройственные союзы Серебряного века, важный ингредиент символистского и постсимволистского жизнетворчества», – и далее приводится несколько примеров таких союзов, в том числе, с реальными или вымышленными, в художественных произведениях, случаями самоубийства или убийства, в разных вариантах, сочетаниях и жанрах.12944 Чтобы убедительно показать читателю модель и характер круга, ставшего в данном случае роковым треугольником, автор старался подобрать и подходящий для этой цели состав участников, «так что геометрическая зависимость между их вписанными чувствами получилась тут полная...».12955 Стоит попробовать проверить, вполне получилась ли и вполне ли полная.

Неоромантически настроенный, «скромный, вялый и замкнутый» Яша, изучающий в университете философию, вопреки пафосному отрицанию повествователем (в духе «On Generalities») «симптомов века и трагедий юношества», тем не менее этими симптомами явно затронут, – с его «ощущением Германии» и пребывания «как в чаду» от Шпенглера. К тому же он ещё «дико» влюблён в душу Рудольфа, немецкого студента-однокашника, – влюблён «в её соразмерность, в её здоровье, в жизнерадостность её … гибкую душу, которая на всё имеет ответ».12966

Тяга больной души Яши к неукоснительно здоровой Рудольфа была бы понятной, если бы только в Германии начала 1920-х годов поражение в Первой мировой войне не переживалось как позор и национальная катастрофа, что сказывалось и на весьма выраженных настроениях «послевоенной усталости»12977 и у немецкой молодёжи, – так что такая бездумно радостная душа, как у Рудольфа, «нестерпимо типичной» быть никак не могла, и весь его образ приобретает тем самым сугубо искусственный, условно-функциональный характер, необходимый автору для выполнения Рудольфом зловещей (но и не слишком убедительной) роли привлекательного, однако для Яши слишком примитивного и грубого провокатора. В отличие от своего немецкого друга, который «на всё имеет ответ и идёт через жизнь, как самоуверенная женщина через бальный зал», Яша такого ответа не имеет, – он не знает, что ему с «этим» делать, он, в отчаянных потугах, пытается себе «это» представить в «сложнейшем, абстрактнейшем порядке», но приходит к выводу, что «это так же бесплодно, как влюбиться в луну». И «вот это-то незнание … и есть моя смерть»,12981 – заключает он. «В русском контексте, – отмечает Долинин, – лунный мотив намекает на Яшину сексуальную ориентацию, так как В.В. Розанов назвал гомосексуалистов “людьми лунного света”».12992

Рудольф (который «знает это» и не скрывает от Яши своего брезгливого чувства) представлен как тип откровенно пошлый: сын «почтенного дурака-профессора и чиновничьей дочки», выросший «в чудных буржуазных условиях, между храмообразным буфетом и спинами спящих книг», и определяется повествователем как грубый «бурш», разве что «с лёгким заскоком, с тягой к тёмным стихам, хромой музыке, кривой живописи».13003 Вообще все эпитеты и характеристики, по ходу изложения даваемые этому персонажу, создают образ очевидно отталкивающего свойства. «Что, однако, не исключало в нём, – оговаривает рассказчик, – той коренной добротности, которой пленился, или думал, что пленился, Яша».13014 Этим «думал, что пленился» сеется здесь сомнение, и не исключено, что сознательно: действительно ли это «пленение» – глубинная, до самого дна, причина капитуляции Яшиного элементарного чувства самосохранения, и неужели всего лишь какая-то плоская, топорная «коренная добротность» могла сделать его таким уязвимым перед лицом рокового выбора? Или было ещё что-то, что столкнуло в пропасть?

Что касается Оли: «Это была барышня его лет, его круга, родом чуть ли не из того же города, как и он. Семьи, впрочем, друг друга не знали».13025 Понятие «круга», памятуя о том значении, которое ему придавалось в одноимённом рассказе 1934 года, не следует недооценивать или упускать из вида: оно обозначает определённые культурные и социально-психологические границы, которые влияют на взаимопонимание между людьми и дистанцию в их отношениях. По ряду очевидных признаков Рудольф к кругу Яши и Оли не принадлежал. «Оля занималась искусствоведением (что в рассуждении эпохи звучит, как и весь тон данной драмы, нестерпимо типичной нотой)»,13031 – эта фраза уже приводилась, теперь же она удостоверяет, что относится лишь к двум из трёх её участников, Рудольфа из этого контекста исключая, а Олю, напротив, возводя в ранг его олицетворения, символа той самой «ноты».

«Как это ни странно, – сообщается на следующей странице, – мысль исчезнуть всем троим, дабы восстановился – уже в неземном плане – некий идеальный и непорочный круг, всего страстнее разрабатывалась Олей, хотя теперь трудно установить, кто и когда впервые высказал её».13042 Что же тут странного, ведь не жизнерадостному же Рудольфу это могло прийти в голову. Он пока что играл в хоккей, а Яша «беспробудно читал».13053

Когда же постепенно всё обо всех выяснилось (что Рудольф, «по последнему классу, просто и нетерпеливо» влюбился в Олю, она же «поняла, что увлеклась Яшей, которого это так же угнетало, как его пыл – Рудольфа, и как пыл Рудольфа – её самоё»),13064 – вот тут-то и понадобилась роль провокатора, уготовленная для «бурша с заскоком» Рудольфа, предложившего на Новый Год «иронический тост за разоблачение дружбы»,13075 каковое и пошло с тех пор полным ходом; а для наглядности практических выводов из результатов «разоблачения» тот же Рудольф услужливо предоставил и пустил знакомиться по кругу револьвер.13086

Две остальные роли распределились быстро и по профилю: «…бездельная, прожорливая, с угрюмым норовцом» Оля уже успела зарекомендовать себя страстным разработчиком идеи физической ликвидации порочного треугольника ради восстановления потустороннего идеального круга; «а в поэты предприятия вышел Яша, положение которого казалось наиболее безнадёжным, так как всё-таки было самым отвлечённым».13097