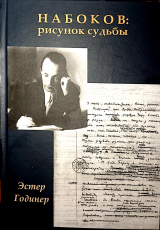

Текст книги "Набоков: рисунок судьбы"

Автор книги: Эстер Годинер

Жанр:

Литературоведение

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)

Если бы эти посттравматические реакции – толкнуть и причинить боль ребёнку, уйти, не попрощавшись, не поздороваться – были бы только проявлением состояния аффекта, поступками, совершёнными, что называется, «в сердцах», и не придавалось бы им особого значения, не было бы и серьёзных последствий. Но беспощадно, беспрерывно рефлексирующее «Я» героя холодно фиксирует это как нарушение непреложных норм. Читателю, тем самым, остаётся изумиться глубине и прочности их укоренённости. Герой не просто интеллигент – он до самой утончённой, уязвимой крайности незащищённый, рафинированный феномен личности. Произошедшее ясно и очевидно несовместимо для него с жизнью. Взгляд в зеркало предъявляет ему портрет полного ничтожества: «Пошлый, несчастный, дрожащий маленький человек в котелке стоял посреди комнаты, почему-то потирая руки».5821

Оставим литературные реминисценции филологам – не до того. Герой готовится к самоубийству как к чему-то само собой разумеющемуся. Его занимают самые прозаические вещи, которые, по его представлениям, принято в таких случаях предварительно сделать: написать письма, оставить какие-то распоряжения. Но он одинок, писать ему некому, а главное – с ним происходит неожиданная метаморфоза: «…я понял несуразность и условность моих прежних представлений о предсмертных занятиях; человек, решившийся на самоистребление, далёк от житейских дел ... ибо вместе с человеком истребляется и весь мир».5832 Очевидной теперь кажется «бессмысленность мира», благодаря которой, наконец, можно почувствовать «невероятную свободу» – порвать, например, в клочки последние двадцать марок и швырять на пол наручные часы, пока не встанут. «Я подумал, что могу, если захочу, выбежать сейчас на улицу, с непристойными словами обнять любую женщину, застрелить всякого, кто подвернётся, расколошматить витрину… Фантазия беззакония (курсив мой – Э.Г.) ограниченна, – я ничего не мог придумать далее».5843

Беззаконие – аномия (от греческого а – отрицательная частица и nomos – закон) – так называется в социологии девиантное, саморазрушительное поведение, способное привести и к суициду. Набоков даёт точную клиническую картину анамнеза и развития у своего героя этого недуга. Деморализация, вызванная инцидентом с Кашмариным, обрушила и так изрядно потревоженные перипетиями эмиграции пласты исходной самоидентификации: молодой, одинокий, крайне чувствительный эмигрант, утративший свой былой – на родине – социальный статус, и теперь, «ничего в своём бытии не понимая», становится свидетелем полного фиаско органичной для его происхождения и воспитания системы ценностей. Против трости Кашмарина она бессмысленна и бессильна. Ударами этой трости, да ещё на виду у невозмутимых детей, самооценка героя была вколочена в сознание полного своего ничтожества, с жизнью несовместимого. «Мысль о смерти, так пугавшая меня некогда, была теперь близка и проста».5854

В полной уверенности, что он застрелился, рассказчик, очнувшись, решает, что «после наступления смерти человеческая мысль продолжает жить по инерции… Я всё помнил – имя, земную жизнь … и меня необыкновенно утешало, что беспокоиться теперь не о чём … я с озорной беспечностью вывел представление о госпитале. И с лёгким любопытством я подумал о том, как это меня хоронили... Благодушно поддаваясь этим представлениям ... я дошёл до того, что создал цельную естественную картину, простую повесть о неметкой пуле, о лёгкой сквозной ране; и тут возник мной сотворённый врач и поспешил подтвердить мою беспечную догадку».5861

Какое, в одном абзаце, волшебное шампанское эйфории, выбившее пробку, – и оттуда летит: …необыкновенно утешало… беспокоиться теперь не о чем… с озорной беспечностью… с лёгким любопытством… благодушно поддаваясь… беспечную догадку! Вот теперь можно и «смеясь, клясться, что неумело разряжал револьвер». – «О, как ловко, как по-житейски просто» обеспечивает призраку это вполне посюстороннее враньё инерционно работающая мысль.5872

Нестерпимая боль оскорбления, вызвавшая разгул аномии и попытку самоубийства, устраняется тем, что прежде всего необходимо выжившему – обезболиванием душевной травмы, пусть даже и ценой метафизической фантазии. После короткого замыкания произошла перезагрузка, рестарт с подключением трансформатора воображения, щадящего психику героя в самой её чувствительной точке. Её пока нужно поберечь – остальное восстановимо. И на всё необходимо время, и немалое. Предстоит поиск более защищённых форм идентичности, и благодушный, слегка ироничный взгляд на себя как бы со стороны, из «потусторонности» – вовсе неплохая обзорная площадка для душевного оздоровления и последующих экспериментов с поисками вариантов «Я».

Успех работы воображения оказался скор и несомненен: «Оно продолжало разрабатывать тему выздоровления и довольно скоро выписало меня из больницы». Поразительно – наш герой, совсем недавно рвавший купюру и швырявший на пол часы в припадке предсмертной аномии, теперь, только-только выйдя из больницы («призраком»!), снова заботится о презренном «житейском» – что часы надо бы починить, что нет ни гроша, ни папирос. При этом, сохранив старую привычку всё время следить за собой, он отмечает и нечто новое – что не так уж он теперь и тревожится об этих житейских делах, разве что досадует, что своим безответственным поступком причинил себе материальный ущерб, и даже радуется, «что ограничился только печальной шалостью, а не вышел куролесить на улицу, так как я знал теперь, что после смерти земная мысль, освобождённая от тела, продолжает двигаться в кругу, где всё по-прежнему связано, где всё обладает сравнительным смыслом, и что потусторонняя мука грешника именно и состоит в том, что живучая его мысль не может успокоиться, пока не разберётся в сложных последствиях его земных опрометчивых поступков».5883

Браво воображению героя: как бы «потусторонний», он парадоксально достигает положительного «заземляющего» эффекта, причём тройного оздоровляющего действия: обезболивания душевной травмы, облегчённого отношения к жизни (коль скоро она всего лишь «загробная грёза», и беспокоиться не о чём); но и, вместе с тем, – и это самое удивительное, – беззаконие, оказывается, и в этом, призрачном состоянии, как и в настоящей жизни, недопустимо, и ответственность за своё поведение возвращается восвояси.

Вот в таком виде – «как ещё неопытный дух, глядящий на жизнь чем-то знакомого ему человека» – герой отправляется устраиваться на работу в книжную лавку Вайнштока. «После выстрела, по моему мнению, смертельного, я с любопытством глядел на себя со стороны, и мучительное прошлое моё – до выстрела – было мне как-то чуждо. Этот разговор с Вайнштоком оказался началом новой для меня жизни. Я был теперь по отношению к самому себе посторонним. Вера в призрачность моего существования давала мне право на некоторые развлечения».5891 То есть «Я» героя, укрывшись в безопасном инобытии, оставляет реальной действительности своего представителя, делегируя ему «право на некоторые развлечения», – как мы убедимся, с весьма широким простором для маневра. Так подводится итог прошлому и намечается стратегия поиска новой идентичности взамен прежней, погибшей под ударами трости Кашмарина. Стратегия, отметим, выстраданная и тем самым в значительной мере оправданная: оборонительная стена иномирия – необходимый тыл, из которого тем смелее можно производить разведку боем, не слишком опасаясь просчётов и неудач.

Тутошний, земной представитель «Я» героя – это уже совсем не тот робкий, с тепличными интеллигентскими понятиями юноша, у которого от «ясного взгляда» не по возрасту практичных детей дрожали руки. И здесь Набоков – вдруг, неожиданно, и даже как-то искусственно, – куском коллажа, – вводит раскавыченную цитату из собственного публицистического опуса «On Generalities» (1926): «Глупо искать закона, ещё глупее его найти… К счастью, закона никакого нет…». И далее: излюбленные его сентенции о богине Клио и «дуре-истории», о роли случая и «ветвистости» жизни.5902 С нового же абзаца: «Все эти простые мысли – о зыбкости жизни – приходят мне на ум...» – оказывается, дерзкие и дорогие автору собственные философские обобщения он не пожалел передарить преображённой ипостаси героя, полагая его, по-видимому, достойным этого (большая честь!), и тем самым поднимая его рейтинг и в глазах читателя. И это не пустое философствование: герой призывает читателя видеть во всём его последующем рассказе лишь один из многих возможных вариантов его приключений: «…было так, а могло бы быть иначе». Вторя его логике, позволим себе вольность, добавим от себя: будь на месте Вани, девушки, в которую он влюбился, какая-нибудь другая – может быть, не с такими красивыми, но лучше видящими глазами – и состоялось бы его счастье: «У Вани глаза были … несколько близоруки, точно их красота делала их не совсем пригодными для употребления».5911

Дом, в который переехал наш герой, предоставляет ему человеческую среду, несколько более подходящую, чем раньше. Он и здесь будет, что называется, на обочине, он не войдёт органически в группу новых своих знакомых, но это всё-таки не так демонстративно, как в семье, где он был гувернёром. «Надо мной, в верхнем, надстроенном, этаже жили русские. Познакомил меня с ними Вайншток... Ваню я отметил сразу, и сразу почувствовал сердцебиение...» – и далее, представляя по очереди членов этой семьи и бывавших у них гостей, он называет некоего Смурова, который – при втором чтении ни для кого не секрет – это он сам. Отчуждённый от самого себя рассказчик переходит к самоописанию в третьем лице. Зазор между «Я» и Смуровым – призраком и его посмертным воображением – даёт первому право не только на наблюдение, но и на «некоторые развлечения», и это, как мы увидим, поначалу развлечение Пигмалиона.

Первое «развлечение», которое позволяет себе «Я»-призрак: вместо круглой спины избиваемого на полу прежнего «Я» – гордо выгнутая грудь романтического героя Смурова. Действие приравнивается противодействию – чтобы разогнуть, надо перегнуть. И воображение Пигмалиона-призрака не смогло удержаться в принятых рамках образов подобных героев: приятной наружности – у него бледное, тонкое лицо, умения прекрасно держаться, некоторого налёта тайны, следов печали и опыта, спокойной, немного грустной улыбки, умения говорить мало, но умно и уместно, – словом, всех тех черт, которых, казалось бы, было достаточно, чтобы «он не мог сразу же не понравиться Ване, – именно этой благородной, загадочной скромностью, бледностью лба и узостью рук… Кое-что … должно было непременно открыть чуткому наблюдателю, что Смуров принадлежит к лучшему петербургскому обществу».5922

Творящее Смурова воображение на этом не останавливается. Слишком тесным, неприменимым оказался в условиях эмиграции корсет понятий «лучшего петербургского общества» – в нём невозможно дышать, шнуровка режет. Достойное противопоставление «круглой спине на полу» (что запомнилось со «стеклянной ясностью»!) – это «музыкальное наслаждение в жужжании пуль – или когда летишь карьером в атаку…». Вот теперь: «Да, очевидно, он – бывший офицер, смельчак, партнёр смерти, и только из скромности ничего не говорит о своих приключениях».5933 Только так, противовесом разгулявшегося вовсю воображения, можно взять реванш за поруганную Кашмариным честь. И как будто бы специально дразня «стеклянную ясность» памяти героя об этом инциденте, тут же, вслед за его похвальбой о сладости жужжания пуль, следует рассказ Романа Богдановича о его «хорошем знакомом» Кашмарине, который «одного француза избил до полусмерти – из ревности». Бравада Смурова с небрежной лихостью перемахивает и через это испытание: «Неужели избил? – прервал Смуров с улыбкой. – Вот это здорово, люблю».5941 Смуров безудержно играет «образ молодого головореза, с железными нервами», и: «Он мне нравился, да, он мне нравился» – воображение его создателя пускается во все тяжкие, потребность реабилитации после пережитого в прошлой жизни заводит его, похоже, рискованно далеко. Но пока: «Казалось, всё обстоит благополучно».5952

До тех пор, пока так казалось, воображение «Я»-призрака, разогнавшись, тормозов не признавало – удары трости Кашмарина отзывались многократным эхом и требовали всё новых доказательств компенсации нанесённого ущерба посредством усиленного культивирования образа почти ницшеанского героя. И когда представился случай, он появился – в захватывающем рассказе Смурова, адресованном, разумеется, Ване, – о том, как он спасся от смерти. Увы, Смуров был постыдно разоблачён Мухиным, женихом Вани, и хорошо ещё – не в её присутствии. Скучный, прозаический Мухин заметил, что в Ялте вокзала нет, и рассказ, «чудесный мыльный пузырь, сизо-радужный», который не мог не покорить Ваню, – «и вдруг нет его», лопнул. Мухину осталось невдомёк, зачем Смурову понадобилась эта «абракадабра», он неспособен оценить фантазию, изобретательность, искру таланта сочинителя (которому, по молодости, не так уж и грешно приврать, изо всех сил стараясь понравиться своей избраннице).

Но Ваня, похоже, вполне пара Мухину – воображение Смурова напрасно приписывает ей «возбуждение», вызванное его рассказом. Вдобавок, Смуров не нашёл ничего лучшего, как попросить Мухина, чтобы это осталось между ними. Всё пошло насмарку: пафос восстановления достоинства личности никак не контролируемым воображением потерпел поражение. Впрочем, та часть героя, которая представляет его отрешённое «Я», вполне философски взирает на жертву собственной неуёмной фантазии, лишь задаваясь вопросом: «Неужто и вправду у Смурова нет загадки, и он просто мелкий враль, уже разоблачённый?».5963 И он же сам себе отвечает: «Нет, загадка осталась». Она, оказывается, в том, что посредством столоверчения Азеф подсказал Вайнштоку, кем на самом деле является Смуров, что Вайншток, как он заверил Смурова, счёл за чушь, хотя и неестественно рассмеялся.

Параноидальные фантазии Вайнштока, что Смуров – áгент (с ударением на первом слоге) советской разведки (а таких, действительно, было немало в тогдашнем Берлине), послужили своеобразной анекдотической границей, положившей прискорбный конец поискам идеального и пафосно-героического образа Смурова. Поиск истинного Смурова придётся начать сначала, и на сей раз автор не пожалел одолжить заигравшемуся «Я»-призраку свой научный опыт в лепидоптере: «Положение становилось любопытным. Я уже мог насчитать три варианта Смурова, а подлинник оставался неизвестным. Так бывает в научной систематике».5971 Автор, не без лукавства, предлагает на этот раз попробовать методологию, следуя которой энтомологи, не находя описанной когда-то Линнеем бабочки, «в похвальном стремлении к точности» констатировали лишь множество её разновидностей. «Где тип, где подлинник, где первообраз? И вот наконец проницательный энтомолог приводит в продуманном труде весь список названных форм и принимает за тип двухсотлетний, выцветший, скандинавский экземпляр, пойманный Линнеем, и этой условностью всё как будто (курсив мой – Э.Г.) улажено». Это «как будто» загодя отдаёт сомнительной ценностью всего предприятия.

Во всяком случае, в отличие от волюнтариста Пигмалиона, заносчивого своего Смурова не удержавшего на эфемерном пьедестале залихватской лжи, «Я»-энтомолог претендует на объективность серьёзного исследователя: «Вот так и я решил докопаться до сущности Смурова... Я начинал этой игрой увлекаться. Сам я относился к Смурову спокойно. Некоторая пристрастность, которая была вначале, уже сменялась просто любопытством. Зато я познал новое для меня волнение … я смотрел на Смурова без эстетических содроганий, но зато находил острейшее ощущение в той систематизации смуровских личин, которую я беспечно предпринял».5982

Таким образом, в отличие от первого раунда игры воображения, когда «Я»-Пигмалион поощрял создание героико-романтического образа Смурова, симпатизировал ему и позволил, не разбирая средств, забыться, а затем – из-за лжи сорваться с самой вершины, теперь «Я»-энтомолог настроен на объективный анализ и отмежёвывается от аксиологического, оценочного подхода и этической ответственности за поведение Смурова. Смуров теперь – бабочка под микроскопом исследователя и отражение в чужих зеркалах.

Первое зеркало было предложено сестре Вани, Евгении Евгеньевне. Спрошенная, какого она мнения о Смурове, она ответила: «Во-первых, застенчивость... Да-да, большая доля застенчивости… Что же ещё… Я думаю, впечатлительность, большая впечатлительность, и затем, конечно, молодость, незнание людей…».5993 Но ведь это же очевидный подлинник! Настоящая бабочка Линнея! Таким Смуров и появился сначала в доме сестёр. И откуда такая проницательность? Оказывается, у Евгении Евгеньевны «был двоюродный брат, очень смирный и симпатичный юноша», но на людях – «неглиже с отвагой». Всё очень просто: в зеркале – ассоциация по сходству. В глазах же нынешнего «Я»-энтомолога этот «образ получался довольно бледный, малопривлекательный», хотя это точное его же подобие на первых, докашмаринских страницах романа. Видимо, он с тех пор в своих глазах очень изменился и себя не узнал.

Продолжая вести рассказ от первого лица, герой, ради выяснения мнения Вани о Смурове, пользуясь случаем и взяв себе за пример персонаж фильма, «хищника», которому, видимо, всё дозволено, проникает в квартиру сестёр. Результаты его поисков оказались неутешительны: останков орхидеи, когда-то подаренной Ване Смуровым, он не нашёл, как не нашёл и томика Гумилёва, – зато на буфете, ничком, «распластанная», лежала книга о приключениях русской девицы Ариадны (такая же, как у Матильды, что нелестно для литературных вкусов Вани). В письме от какого-то неизвестного дяди Паши не было даже намёка на Смурова, а на фотографии с Ваней и Мухиным от Смурова виднелся один чёрный локоть. Оставалось надуманное утешение: «…иногда отрезают, чтобы обрамить отдельно».6001 Это маловероятное предположение нашло, однако, неожиданную поддержку: «безвкусный, озорной рок» сделал так, что «из торжественных и пошлых слов дяди Паши», два дня бывшего проездом в Берлине, «Я» случайно узнал, что «Смуров любим … и наблюдателю было ясно, какое счастье над Смуровым стряслось, – именно стряслось, – ибо есть такое счастье, которое по силе своей, по ураганному гулу, похоже на катастрофу...».6012

На следующий день, однако, когда дядя Паша заехал проститься, выяснилось, что он никого не узнаёт, и заново представленный также и Смурову, он принялся горячо его поздравлять (счастливец, счастливец!), вызвав оторопь у Романа Богдановича и повергнув в бегство Ваню, с платочком, прижатым ко рту. «Смуров, от избытка счастья, неожиданно с ним обнялся».6023 Дядя Паша, объяснила Евгения Евгеньевна, неправильно её понял, когда она рассказывала ему о Ване и Мухине, и перепутал Смурова с Мухиным.

Недаром Смуров, уже успевший проникнуться сознанием своего счастья, так боялся присутствия отрешённой своей ипостаси, так хотел, «чтобы исчез я – этот холодный, настойчивый, неутомимый наблюдатель»,6034 да и все другие были ему помехой. Счастье требует бережного уединения, как бы не спугнуть. Впрочем, и патрон Смурова, «Я»-энтомолог, не выдержал заявленной позиции на безучастную объективность. Не поверив негативным результатам собственного рейда-ловитвы в квартире сестёр – что «бабочке Смурова» ножницами Вани отрезан путь к её сердцу, – он мгновенно поддался восторженному миражу дяди Паши, не усомнившись, не проверив, как требовал бы того строгий научный подход.

И вот теперь – шок разочарования, состоявшийся ещё и прилюдно: «Ну как – не знали! Все знают… Это уже сколько времени длится. Да-да, они обожают друг друга. Почти уже два года».6041 Отчаяние прорвало оборону бесплотности – два страдающих «Я» соединились в одно: «Далее следует короткая пора, когда я перестал наблюдать за Смуровым, отяжелел, оделся прежнею плотью, – словно вся эта жизнь вокруг меня была не игрой моего воображения, а сам я в ней участвовал телом и душой».6052 «Короткая пора» воссоединения раздвоенного «Я» была острой реакцией на реальную жизненную драму: потребовалось время, чтобы ею переболеть и её преодолеть. И вернуться снова в спасительную двойственность существования. Создаётся прецедент: по ситуации и потребности можно, оказывается, переходить границу туда-сюда – из потусторонности в жизнь и обратно. Герой учится управлять собственным воображением, как воздушным шаром, то накачивая его подъёмной силой, то спускаясь, чтобы очередной раз спасти земного своего представителя.

На этот раз отрезвление и страдание обернулись восхитительным парадоксом: с таким, на целую страницу, гимном любви может воспарить только истинный поэт – сам автор, который, во всеоружии своего таланта и опыта, поспешил на помощь своему сдвоенному страдальцу. Это та самая проза, которая, как любил выражаться Набоков, занимается тем, чего обычно ждут от поэзии. В последних строках подводится итог этого вдохновения: «То, что мне нужно было от Вани, я всё равно никогда не мог взять себе в вечное пользование и обладание, как нельзя обладать окраской облака или запахом цветка. И только когда я наконец понял, что всё равно моё желание неутолимо и что Ваня всецело создана мной, я успокоился, привыкнув к своему волнению и отыскав в нём всю ту сладость, которую вообще может человек взять от любви».6063 Итак, образ Вани, сколь бы он ни был прекрасен, являясь всего лишь плодом поэтического воображения, – обезврежен – боли он причинить больше не может. Сам же процесс лечения, устранения боли оставил по себе стихотворение в прозе – и какое! В нём – обещание счастья, счастья творческой личности, преобразования опыта жизни, даже и болезненного, в произведение искусства. Но до осознания этого героем ещё страниц пятнадцать, в последнем абзаце романа.

А пока, вылечившись и снова раздвоившись, заново накачав воображением свой воздушный шар, «Я»-призрак возвращает читателю «Я»-энтомолога, гоняющегося за очередной разновидностью Смурова. Для Вайнштока, которому Смуров похвастался своей интрижкой с горничной Хрущовых, он теперь «авантюрист, Дон-Жуан, Казанова», хотя и по-прежнему на подозрении как тёмная личность от Азефа. Нечистую на руку горничную уволили, приписывая ей в приятели то ли пожарного, то ли иностранного поэта. Но больше всего интересовал сыщика эпистолярный дневник Романа Богдановича, каждую неделю, в ночь с пятницы на субботу посылающего новые страницы ревельскому другу. В бурную мартовскую ночь операция прошла успешно: письмо было выхвачено из рук отправителя с обещанием опустить в почтовый ящик. И что же там было обнаружено? Что Смуров, оказывается, «сексуальный левша», бросающий страстные взгляды на самого Романа Богдановича, а для отвода глаз делающий вид, что его идеал Ваня, и к тому же, по мнению Хрущова, он вор, укравший у него табакерку и утверждающий, что потерял её. Гуманный Роман Богданович, напротив, жалеет Смурова, полагая, что он не вор, а клептоман.

Той же ночью, в фантастическом сне (который сам по себе свидетельство творческого потенциала спящего – не всякому приснится такая язвительно-изящная миниатюра), выясняется, что единственное в букете измышлений Романа Богдановича, по-настоящему задевшее Смурова, – обвинение в краже табакерки Хрущова. Хрущов просил её передать Вайнштоку для консультации о её ювелирной ценности, но «я действительно её потерял. Я пришёл к себе, и её не было, я не виноват, я только очень рассеян, и я так люблю её».6071 Её – это Ваню, и репутация влюблённого в Ваню героя в глазах мужа её сестры, естественно, важна ему. Но Хрущов не верит, и Смуров – он то Смуров, то «Я» – напрасно клянётся и заламывает руки. «(И тут, – начинает Набоков предложение в скобках на пять с лишним строк, – мой сон растратил свой небольшой запас логики, – и далее участники сна вдруг оказываются на лоне неизвестно откуда взявшегося идиллического, в возрожденческом вкусе пейзажа, – сады террасами, туманный дым цветущих деревьев ... и там был, кажется, портик, в котором горело сквозной синевой море)».6082 Здесь снова, как и в случае с гимном любви к Ване, Набоков спешит помочь герою, вручая ему шпаргалку с упоительным, в скобках, описанием умиротворяющего ландшафта. Может быть, Хрущов смягчится, поверит «Я»-Смурову? И тем более контрастно, нелепо и неуместно на этом фоне – «с угрозой в голосе» – звучит неумолимый ответ Хрущова: табакерка незаменима, в ней была Ваня. Потеря табакерки, подсказывает вещий сон, означает окончательную потерю Вани.

Проснувшись наутро и обнаружив, что приближается весна (а начиналось всё промозглой, дождливой осенью), повествователь, настроенный явно светло и бодро, решает подвести итоги: «И задумался я над тем, как много произошло за это время, – и сколько новых людей я узнал, и как увлекателен, как безнадёжен сыск, моё стремление найти настоящего Смурова… Что скрывать: все те люди, которых я встретил, – не живые существа, а только случайные зеркала для Смурова... Легко и совершенно безобидно, созданные лишь для моего развлечения, движутся передо мой из света в тень жители и гости пятого дома на Павлиньей улице».6091

Произошло, действительно, многое: из объекта и жертвы чужих мнений-зеркал, герой, заслонившись щитом Смурова, принимавшего на себя удары жестокого опыта, подспудно вырастил в себе нового субъекта-«Я», от посторонних мнений независимого, а природное своё соглядатайство обернувшего также и вовне, на других. Ранее мучившее неусыпной рефлексией исключительно своего носителя, теперь это свойство проявило себя как предпосылка творческого дара, вкупе с фантазией и эрудицией – и с несомненными сочувствием и поддержкой автора – уже начавшее приносить первые литературные плоды: «По желанию моему я ускоряю или, напротив, довожу до смешной медлительности движение всех этих людей, группирую их по-разному, делаю из них разные узоры, освещаю их то снизу, то сбоку… Так, всё их бытие было для меня только экраном».6102

Это и есть теперешняя разновидность «бабочки Смурова» – и как же далека она от первоначального образца, застенчивого и впечатлительного, по молодости неопытного Смурова, залетевшего в дом сестёр и трогательно узнанного Евгенией Евгеньевной. С тех пор мимикрия изменила его – почти и не узнать. Но ему предстоит ещё одно испытание, «самое важное для меня, самое ясное зеркало» – зеркало Вани: «И вот, в последний раз жизнь сделала попытку мне доказать, что она действительно существует, тяжёлая и нежная, возбуждающая волнение и муку, с ослепительными возможностями счастья, со слезами, с тёплым ветром».6113 Застав однажды Ваню одну на балконе, уже привыкший заглушать свою любовь к ней представлением, что она, как и все остальные – всего лишь плод его воображения, «Я», от первого лица, без стеснения обращается к ней особым «тончиком», специально выработанным для такого рода дистанционного общения. Но вдохнув весенний воздух и вспомнив, что через неделю – Ванина свадьба, «вот тут-то я отяжелел, опять забыл Смурова, забыл, что нужно беспечно говорить».6124 Сообщение о смерти дяди Паши, вместе с которым «умер самый счастливый, самый недолговечный образ Смурова», сорвало и так уже едва державшуюся маску.

В последующем пронзительном, душераздирающем описании объяснения в любви «Я» к Ване, герой, оставшись без оберегающего средостения Смурова, не только впадает в пароксизм страсти и боли неразделённой любви, но и, присвоив весь арсенал выразительных средств своего автора, похоже, подставляет себя на его место. Это его, персонажа, острота восприятия, памяти, воображения – его шедевр! Да и весь роман – с самого начала и до близящегося конца, – может быть, он только записан автором, который значится на обложке, а сочинён – тем, кто внутри её? Или они двойники?

Зеркало Вани оказалось очень благожелательным: в нём отразился «хороший, умный человек… В вас мне всё нравится... Даже ваше поэтическое воображение. Даже то, что вы иногда преувеличиваете. А, главное, ваша доброта, – ведь вы очень добрый. И очень любите всех, и вообще вы такой смешной и милый». Ваня уверена: «Я очень вас хорошо знаю, и всё вижу, и всё понимаю».6131 Ванино зрение способно различить в Смурове поэтическое воображение и прощает ему склонность к преувеличениям, но глаза её близоруки, и потенциала его таланта (до зрелой реализации которого ещё далеко – он слишком ещё молод) она оценить не может. Да и не нужен он ей – ординарный Мухин вполне Ване подходит. Мы не знаем, какую книжку читала она на балконе, а «Я», «почувствовав, что сейчас разрыдаюсь, бросил с размаху об пол», но, судя по Ваниному вкусу, вряд ли это было что-то из лучших литературных образцов.

Навсегда покинув Ваню, герой очень спешит: необходимо было вернуть «чудную врачующую силу той определённой точки, к которой я стремился. Это был единственный способ предотвратить несчастье: жизнь, тяжёлая и жаркая, полная знакомого страданья, собиралась опять навалиться на меня, грубо опровергнуть мою призрачность. Страшно, когда явь вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, лёгкий и безответственный, начинает вдруг остывать явью. Надо было это пресечь. И я знал, как это сделать».6142 «Молодой человек в котелке», каким он увидел себя в зеркале цветочного магазина, с букетом ландышей для хозяйки, ринулся на свою бывшую квартиру, где он когда-то стрелялся, и найдя в стене тщательно замазанную дырку, сразу успокоился: «…она доказывала мне, что я действительно умер, мир сразу приобретал опять успокоительную незначительность, я снова был силен, ничто не могло смутить меня, я готов был вызвать взмахом воображения самую страшную тень из моей прошлой жизни».6153

И она не замедлила явиться, эта тень – на улице его вдруг окликнул Кашмарин, обратившись к нему по фамилии: «господин Смуров». Оклик застал Смурова, когда он «шёл по самому краю панели и жмурился, представляя себе, что иду над бездной», и, обернувшись, он «одной ногой невольно сошёл на мостовую». Сорокá страницами раньше на окрик Кашмарина «убрать руку» герой увидел свою «опускавшуюся в бездну ладонь», а затем рука стрелявшегося «погрузилась в пол, как в бездонную воду»6161 (курсив мой – Э.Г.). Теперь же бездна ему не грозит: видимо, «взмахом воображения» ноге услужливо предоставляется вполне земная опора – городская мостовая.

Встреча Смурова с Кашмариным – очень счастливая встреча двух оставшихся самими собой, но и очень изменившихся людей. Ведь говорил же когда-то, тридцать с лишним страниц назад, Роман Богданович, что Кашмарин «страшно резок и вспыльчив, хотя отходчив и по-своему добр».6172 По-видимому, сменились приоритеты этих качеств характера: Кашмарин теперь без пресловутой своей трости, «как-то изменился – пополнел, что ли», он смущён и улыбается Смурову, а если и скалится – то на строптивую перчатку, «страшно спеша мне протянуть руку». Оказывается, он, «как безумный», искал Смурова, никто не знал его адреса. И он так рад встрече, он просит прощения за «мою подлую вспыльчивость», он не находил себе места … он ужасался… А что же Смуров? «Я почувствовал странную слабость и умиление, даже защипало в глазах». Но потом решил немного его осадить: «Мне не о чем с вами говорить. Будьте ещё благодарны, что я не подал на вас в суд… Между нами не может быть никаких разговоров», – но не напрасно Смуров прихватил с собой букет ландышей, подаренный было старушке, теперь он прячет в нём свою невольную улыбку. На вопрос Кашмарина сколько он зарабатывает, Смуров говорит: «Я ещё немного пожался, но потом ответил. Мне всё время приходилось сдерживать желание сказать этому человеку что-нибудь приятное, растроганное». На предложение «вольготной службы» с заработком втрое больше Смуров с достоинством ответил: «Ещё подумаю».