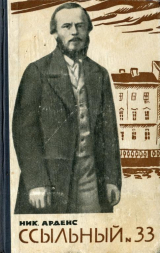

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)

Незнакомцы поднялись наверх и в небольшой передней разделись. Когда они вошли в следующую комнату, где шла беседа о неравенстве в положении людей, с разных сторон раздались осторожные возгласы:

– А! Александр Пантелеймонович…

– А! Александр Владимирович…

Многие, в том числе и Федор Михайлович, догадались, что это были Баласогло и Ханыков. Они прошли между сидевших и, кивая головой налево и направо, уселись в дальней стороне комнаты, куда почти не проникал свет от свечи, стоявшей на столе под маленьким абажурчиком, только что вычищенным Марьей Митрофановной.

Из полумрака углов большой комнаты смотрели сидевшие и стоявшие люди и, вслушиваясь в речи говоривших, то нетерпеливо перешептывались друг с другом, то, как бы задумавшись, ждали, что скажет Михаил Васильевич, или Спешнев, или Данилевский…

Федор Михайлович сидел на стуле, положив ногу на ногу и наклонившись всем туловищем вперед. В глазах у него играл полный любопытства блеск, и лоб сжался в морщинах. Он упивался мыслями о великих планах мировой жизни. «Кабы свершились благороднейшие мечты о золотом веке! – думал он. – До чего было бы хорошо жить: без боли и без нужды! Тут истиннейшая суть всего мира!»

Ханыков выступил вперед, ближе к столу, и с волнением начал защищать идеи Сен-Симона и Фурье. Он нарисовал перспективу жизни человечества, бросившего все свои частные делишки и перешедшего к общему труду.

– Труд будет гармонический, – с жаром заявил Александр Владимирович, у которого еще не видно было места, где будут расти усы, но зато уже сильна была упоительная вера в человеческое счастье. – Каждый будет работать по наклонностям своим, но во имя всех остальных. Касса будет общая, и каждый будет получать по своим нуждам и потребностям. Бедных, а значит и преступлений, не будет вовсе, так как пороки и слабости, проистекающие из неравенства и порождающие зависть и жадность, будут отсутствовать. Нравы преобразуются. Человек переродится. Вместо хижин и отдельных домов будут общественные жилища, фаланстеры, и каждый из них вместит в себе до двух тысяч людей. Над этими двумя тысячами будет одна крыша, а вокруг будут теплые галереи, цветущие сады и поля. Стол будет общий для всей фаланги. Словом, и выгода материальная и нравственное совершенствование – все будет представлено в настоящем и высоком виде. Человечество будет вершить великие дела, и эти дела создадут гармоническое единство всей жизни… Почва еще невозделана, но она уже принимает в себя семена…

Александр Владимирович говорил пространно и с повышением голоса, который дрожал от волнения. Он перечислил все параграфы учения Фурье, упомянул о Сен-Симоне, Консидеране, прочел отрывки из газеты «Démocratie pacifique» и журнала «La Phalange», объясняющие опыты построения фаланстеров за границей, и после этого высказал мысль о таких именно опытах и в России.

После его речи Михаил Васильевич ласково поглядел на него и налил ему стакан чаю.

– Хороша она, эта гармония, – сказал он, – впрочем, до нее человечество должно пройти еще особые стадии: в будущности должна вместиться вся образованность и прошедшего, и тогда лицо трудового человечества будет едино. И тут-то русский народ сыграет роль. Россию и русских ждет высокая и великая будущность! – Михаил Васильевич возвысил голос при упоминании о русской роли. В глазах у него играли искры горячей и ничем не угасимой веры в победу добра, в преодоление темных сил рабства и невежества. Он с трогательной улыбкой посмотрел на Ханыкова.

Михаил Васильевич представлял собою во всем круге собиравшихся у него лиц как бы основу и начало всех начал. Ханыков же дополнял его своей восторженностью, Баласогло – неистощимыми проектами из области просветительно-образовательной, Данилевский – подробностями теорий социальных учений, Спешнев – философской силой и убежденностью в доказательствах, особенно если дело касалось метафизики, которую Николай Александрович жестоко порицал.

Речь Ханыкова взбудоражила присутствовавших. Раздались голоса, как бы недовольные чрезмерной отвлеченностью суждений уважаемого Александра Владимировича, перегонявшего свои собственные мечты.

– Не надо гипотез! Они манят и обманывают, – сказал кто-то из сидевших в углу. – Лучше объясните мне: как, проснувшись завтра утром, начать жить по-новому? Как уничтожить крепостное право? Как отменить право распоряжаться людьми? Вот что!

Федора Михайловича вопрос ударил в самое сердце. Он даже заерзал на стуле и откинулся на спинку, полуоборотом усевшись прямо против говорившего, как бы выжидая, что ему ответят другие. Нетерпеливо поглаживая свою бородку, он приготовился ждать, что скажут все присутствовавшие.

– Мечтательством делу не поможете, милостивые государи, – подхватил новый голос, видимо желая поддержать предыдущего. – Разрешите сперва н а ш и р у с с к и е вопросы, тогда переходите к общечеловеческим и стройте фаланстеры.

Михаил Васильевич увидел, что разговор перескакивает с одного угла на другой, и шепнул старичку Чирикову взять в свои руки колокольчик и главенствовать. Старичок передвинулся с дивана на стул, к самому столу, и принялся успокаивать разговорившихся. После нескольких внушительных звонков в комнате водворилась тишина. И в затихшем пространстве раздалась снова речь Михаила Васильевича.

На этот раз он оживленно заговорил уже не об отвлеченных идеях социализма, а о том, что нужно было бы увидеть социализм в самой России. Многие уже давно слышали о намерениях Михаила Васильевича в своем собственном имении Петербургской губернии произвести опыт в отношении осуществления общности имущества и единого труда и образовать свой собственный фаланстер, с общей кухней и общим для всех трудом.

Михаил Васильевич страстно порицал крепостной строй России и страстно верил в великую будущность своей страны. Развивая идею уравнения в правах крестьян и дворян, он призывал к установлению открытого судопроизводства и к осуществлению социалистических идей на деле. Его речь овладевала вниманием всех, и в минуты таких горячих уверений никто даже и не замечал, как у него галстук сползал непременно на левую сторону.

– Владение одним классом землею – гибельно, господа, для общего благосостояния всего государства, – утверждал Михаил Васильевич.

– А как же приступить к освобождению крестьянства, Михаил Васильевич? – раздавались вопросы.

– Надо прежде всего предоставить крестьянам право самим выкупаться на волю, за свой собственный счет, – сказал Михаил Васильевич, чем немало удивил некоторых радикально настроенных гостей.

– Этак мы запутаемся вовсе, – отметил кто-то из них.

– Мы никогда не поймем, покуда будем сидеть на теориях. Господа! Надо собственными руками унавозить землю. Без навоза она не родит. Работа нужна, господа, дела-с! Вот что! А не фантазия…

Федор Михайлович заметил, как после этих слов в противоположном углу поднялась какая-то фигура и быстро, на ходу, откланиваясь в сторону, где сидел Михаил Васильевич, удалилась в дверь, показав свою длинную спину. Все обратили внимание на то, что спина эта была чем-то недовольна. Но Федор Михайлович узнал гораздо больше: да ведь это был Кащеев!

И впрямь это был Василий Васильевич, решивший, очевидно, после долгих размышлений, посетить кружок Петрашевского.

Спор о переделке России по системе Фурье разбился, и, как ни пытался Чириков восстановить тишину с помощью колокольчика, общий разговор более не возникал. Все подхватили отдельные мысли споривших и что-то доказывали, не слушая друг друга.

Чириков встал, положил на шкафик, у часов, колокольчик, откланялся Михаилу Васильевичу и пошел к себе домой, – а жил он тут же, в доме Михаила Васильевича, в нижнем этаже. Вслед за ним откланялись еще несколько человек.

Федор Михайлович молчал во время спора. Он словно прислушивался еще к поразившим его теориям и сам про себя что-то с чем-то сопоставлял. Но по глазам его, проницательно и нахмуренно смотревшим, видно было, что мысль ищет какие-то свои и особенные пути, на коих всем жаждущим откроются родники.

– Как вы насчет фурьеризма в Ярославской или Рязанской губернии думаете? – спросил его Плещеев, перед которым разверзлась бездонная темень вопросов.

– Великая мысль – и не так уже смешная, – решительно объявил Федор Михайлович, стукнув костлявым пальцем по креслу. – Впрочем, быть может, мы с фурьеризмом и шагу у себя не ступим. У нас ведь особая тоска в народе. Особая печаль и даже стон. И как поймет наш народ Фурье, хоть идеи-то его и высоки? Наш-то светлый миг должен мелькнуть наяву, а не в сновидениях. Теории нам не под силу. Ты покажи и сделай! Да так, чтобы во всем убедить и покорить! Пример нужен, а не философия.

Федор Михайлович энергично повернулся на маленьких каблучках и взял под руку Алексея Николаевича.

– А все-таки тут-то, в этом кружке, для сердца есть приятные, возвышающие заботы. И тревоги небесполезные. Дух восстает против рокового времени. А это, знаете, первое. Это – главное.

К говорившим подошли молодой критик Милюков и другие мало знакомые Федору Михайловичу лица.

– Но, господа, не надо идти наперекор стихиям и рассудку вопреки, – подчеркнул Милюков со свойственной ему степенностью в мыслях. – Необходима осмотрительность в чувствах и разумность в поступках.

– Уже достаточно насмотрелись, – перебили другие. – К делу, господа, к делу!

– Да, так нельзя жить, господа! Нельзя! – усиленно добавлял Федор Михайлович. – Ведь кругом – мрак, гибель. Кругом обман, вот что! Поглядите на наш Петербург – ведь это целый ад. Непомерная сытость и вопиющая бедность. Человек стонет, ибо отнята у него надежда и всякие права. Он болен, человек-то, тяжко болен, господа. А вместе с тем он хочет быть здоровым и имеет все права на то. Уверяю вас – имеет. Вот и я, к примеру, разве я здоров? Да ничуть. Я болен. Болен, а хотел бы быть здоровым. А вместо того – мы все в страхе за людей, за городских и за деревенских, в страхе за свои мысли, и надежды у нас нет. Надежда, господа, нужна. Без надежды нельзя, нельзя… Надеждой жив человек. И мучительно он жаждет веры. Как сухая трава жаждет влаги, так и он. И, пока не утолят его жажду, он будет взывать и требовать. Потому – широк он, этот человек, и много, много нужно ему. А наши порядки и мерки не по плечу нынешнему человеку, – порывисто звучал голос Федора Михайловича.

Он ощущал, как жизненность (так он любил говорить) усиливалась во всем его составе в минуты горячих рассуждений о благах мира и золотом веке человечества. Тут он жил. Тут он разгорался чувствами, кои мятежным роем совершенно обступали его. И это была для него – жизнь. Такою жизнью он и хотел, страстно хотел жить. И потому все его литературное писание и неустанное думанье было, по его мнению, превыше всего, а особенно превыше столичных сплетен и завистливых пересудов. И мысли о высокой строе человеческой души, об освобождении от всех зол мира, о возлюбленном брате – вот чем наполнялись часы Федора Михайловича, освобождавшегося от ипохондрических припадков.

Вместе с Алексеем Николаевичем он пошел в другую комнату, где стояли у стены три шкафа с книгами. Эти книги Михаил Васильевич раздавал для чтения всем желающим посетителям его кружка, и, разумеется, безвозмездно, с пропагаторскими целями. У одного из шкафов Спешнев с углубленным видом рассматривал сочинения Дезами в толстых папках с золотыми корешками. Федор Михайлович нашел занятную для себя последнюю книжку Евгения Сю «Le berger de Kravan» и сочинения Прудона «La célébration du dimanche» и стал разглядывать прочие, аккуратно расставленные на полках книги. Тут стояла небольшая книжка «Нищета философии» – сочинение немецкого философа Карла Маркса, а также книга другого немецкого ученого, Ф. Энгельса, «Положение рабочего класса в Англии». Рядышком с ними золотели сочинения Прудона, Фейербаха, Штрауса, Фурье, Жорж Санд, Барбье, Беранже, Луи Блана и т. д. и т. д. и все в переплетах с тиснением, – вплоть до евангелия, «Ивана Выжигина» Булгарина и «Черной женщины» Греча, – словом, книги могли удовлетворить всяким вкусам и претензиям, впрочем достаточно изысканным.

Алексей Николаевич выбрал что-то из Шенье и направился к двери вместе с Федором Михайловичем. Но в это время на пороге показался опоздавший на собрание Сергей Федорович Дуров.

Поэзия и проза Сергея ФедоровичаО Дурове в петербургских кружках говорили много, – так же, как и о Спешневе. Сергея Федоровича уважали, а некоторые даже почитали за то обилие чувств, весьма возвышенных, какое он умел расточать. Он был поэтом и много писал, хотя большого таланта в нем никто не замечал. Он переводил поэтов древности и Запада, причем выбирал свободолюбивые оды, с торжественным содержанием. Гораций, Данте, Байрон, Гюго, Мицкевич, Огюст Барбье были его любимцами.

Сергей Федорович учтиво поздоровался со всеми и, улыбаясь, осведомился о здоровье и обстоятельствах каждого. Вид у него был оживленный, до такой степени, что казалось – не был ли он самым счастливейшим человеком во всей вселенной? Когда он говорил, глаза его светились довольством и устремленностью в иные миры. Он не рассказывал, а мечтал, не говорил, а изрекал, любуясь собственной речью.

Его усадили на диване, и Михаил Васильевич выразил сожаление по поводу того, что Сергей Федорович пропустил недавно закончившийся пылкий спор.

– Ба, да сегодня у вас «пятница»! – вдруг вспомнил Сергей Федорович. – Что ж, людно было?

– Не хватало вас, – ответил Алексей Николаевич. – Впрочем, вы вознаградите за свое отсутствие сейчас.

– Награда для вас небольшая, но я согласен. Чем же могу быть полезен?

Спешнев с мягкой и спокойной улыбкой, медленно говоря, попросил восполнить прозу вечера поэтическим произведением, на что Дуров выразил свое полное согласие. Михаил Васильевич призвал Марью Митрофановну и велел принести чаю. Сергей Федорович, глотая свежий и крепкий чай, стал читать про толпу, которая способна любоваться и лить слезы, видя ложь трагического актера, изображающего в своей мишурной мантии Гамлета:

Но, если, выйдя на порог,

Нас со слезами встретит нищий

И, прах целуя наших ног,

Попросит крова или пищи, —

Глухие к бедствиям чужим,

Чужой беды не понимая,

Мы на несчастного глядим,

Как на лжеца и негодяя.

И речь правдивая его,

Не подслащенная искусством,

Не вырвет слез ни у кого

И не взволнует сердце чувством.

О род людской, как жалок ты!

Кичась своим поддельным жаром,

Ты глух на голос нищеты

И слезы льешь перед фигляром.

Сергей Федорович прочитал это стихотворение, года два тому назад им написанное, с отменной выразительностью, и Федору Михайловичу понравился самый тон и мысль его. Но та уверенность, с какой было произнесено каждое слово, возбуждала протест. Федор Михайлович не любил людей с безоговорочностью в мнениях. «Пусть никто не считает, что он лучше знает, чем я», – так думал он о каждом, кто громко заявлял о себе, в стихах ли или в прозе.

Сергей Федорович покрутил свои короткие усы, черневшие на худом и впалом лице, и допил последний глоток чаю. Михаил Васильевич и Спешнев одобрительно посмотрели на него.

После этого Сергей Федорович, весьма осведомленный в заграничных политических делах (он аккуратно прочитывал английские и французские газеты), рассказал, что в Париже – целая смута.

– Готовится, друзья мои, восстание… Уверяю вас. Ждите.

Сергей Федорович втянул губы в себя и, понизив голос, как бы на ухо всем сразу, заявил:

– Франция сидит без хлеба. Министр Гриден воображал, что всем хватит на сдобные булочки к кофе, а вышло так, что в Париже не осталось ни мешка муки. По всей стране идут голодные бунты. Грабят хлебные склады, толпы голодных бродят из деревни в деревню, а в Нанси и Ренне дело дошло до кровавых стычек. По дорогам нападают на транспорты, а в портах – на корабли и грабят все, что попадется. То-то достанется Луи Филиппу, черт его возьми! Наживутся на этом деле, конечно, купцы. Те уж смекнули, чем пахнет. Они лучше министров знают, чего не хватает их дорогим соотечественникам, и такие цены вздули, что чиновники и крестьянство стонут, а рабочие бастуют и требуют. В Бюдансе толпа убила двух помещиков, скупавших хлеб, и на этом основании пять человек, виновных или нет – об этом спросите у Луи Филиппа, – уже сложили свои головы на гильотине. Вот каковы картинки!

Спешнев молчал. Федор Михайлович весь преобразился при рассказе Сергея Федоровича и подсел поближе к диванчику, на котором сидели Михаил Васильевич с Сергеем Федоровичем. Он вспомнил Кащеева, который изо дня в день все ждет благодатного французского ветра, обязанного перенести на русскую почву горящие головешки Парижа. В голове его точно пронеслась барабанная дробь…

Он унесся воображением в далекую Францию. Идея восстания целой нации потрясла его. Вздрогнули все струны, и без того натянутые.

– Не находите ли вы, господа, что это и для нас урок?! – не промедлил ни минуты со своими выводами Федор Михайлович. – Исторический урок! Ведь на карту поставлена вся будущность страны. Народ не желает терпеть вековую несправедливость… Надвое ломится Франция. И надо понять, что тут историческая необходимость – и никак не меньше. Это переход к новым формам. Словом, господа, это – история. А история не только один произвол. Это и возмущение всяким произволом, всяким насилием над нацией. История – это наука о будущем и для будущего. – Федор Михайлович не мог никак успокоиться, захваченный мыслями о народе, внесшем немалый вклад в культуру и искусство и теперь сотрясавшем свои основные начала жизни.

– Интересно, что же дальше, Сергей Федорович? Как вы, именно в ы полагаете? – торопливо спросил Плещеев, обратясь к Дурову, считавшемуся весьма рассудительным и непреклонным. – Что же дальше?

– Полагаю, что развязка, господа, не за горами, если… если…

– Если не вмешается наш самодержавный жандарм, – заключил Спешнев и неторопливо отошел в угол комнаты и вернулся обратно. Николай Александрович не умел внешне показывать свое волнение, но все видели, как в минуты особого напряжения все в нем трепетало. Он сохранял свое спокойствие, даже намеренно прятал чувства под холодностью и равнодушием, но мысль его была объята пламенем. От этого лицо его становилось еще мужественнее и гордостнее. Федор Михайлович подмечал все эти черточки и любовался ими. Спешнев притягивал его, почти побеждал силой уверенности и готовности.

– А я, господа, плохо верю французам, – заговорил Михаил Васильевич. – Они как-то престранно не доводят дела до конца. Никак не умеют они кончать. Начнут, ударят в набат и… вдруг весь пыл исчезает… Я бы им усерднейше и точнейше преподал сперва самую азбуку – как надо поступать и действовать, а потом уж пустил бы их в Национальное собрание.

– Если б они вас ждали, то никогда б не поспели. Ваша азбука, Михаил Васильевич, не в меру длинна, – не замедлил с деликатностью в голосе вставить Николай Александрович.

– Так, так, именно так и надо, – оспаривал Михаил Васильевич. – Сломя голову не делается никакое дело.

– Революция – это крик народа, – с торжеством в голосе и проникновенностью возразил Спешнев. – Это – порыв! Это – мечта, возникшая из долгой и мучительной мысли. Тем-то она и хороша, что ее нельзя сдержать. Она ищет воплощения и не терпит никаких нравоучений и отлагательств. А вы хотите ее чему-то учить… Поздно, батенька. Она уже учена, да и как! – Спешнев при этом снова шагнул в угол и снова вернулся назад. – А вам я скажу, Михаил Васильевич: у вас – бег на месте.

Михаил Васильевич умел кротко принимать всякие упреки, но тут он не выдержал и вспыхнул:

– Вы слышите, господа! Это я-то бегу на месте? Я не скачу, как и н ы е. Это верно. Мои шаги высчитаны, обдуманы. Но смею вас уверить – они скорей приведут к цели…

Спешнев при этом криво улыбнулся, но промолчал. Он сурово о чем-то задумался, и в глазах его вдруг растеклась ясность внезапно созревшей и до конца понятой мысли. Он неслышно поднялся со стула и, слегка наклоняя голову и держась во весь свой внушительный рост, стал медленно прощаться.

– Каков! – воскликнул Дуров по его уходе.

– Нет, вы посмотрите, сколько этой несокрушимости в словах и движениях, – покачивая широкой головой на плотной шее, заметил Михаил Васильевич. – Аристократ, а тоже льнет к демократии…

– Нет, господа, у него сила дьявольская, что и говорить, – не мог не отметить Сергей Федорович и при этом махнул правой рукой, – но самомнение – сверх меры.

– Барин он. Прежде всего и раньше всего – барин, – выразил сомнение Плещеев.

Федор Михайлович молчал, но видно было, как он хотел и не мог отделаться от произведенного на него Николаем Александровичем впечатления. Он точно с неудовольствием бросил:

– Этот барин весьма силен! – и быстро, как бы второпях, попрощавшись, вышел вместе с Плещеевым.