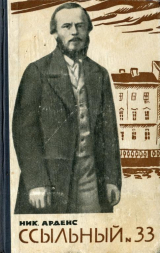

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)

Наутро Федор Михайлович решил встать рано и отправиться на Невский, к портному Маркевичу, что на углу Малой Морской, заказать себе шинель на лето и казимировый жилет. Федор Михайлович получил от Краевского деньги за «Чужую жену» и «Слабое сердце» и аванс под новые обещанные им рассказы, из коих «Честный вор» уже лежал у него на столе почти готовеньким. А тем временем зрели новые замыслы. С особым нетерпением он сообщил брату о романе, где намерен был описать петербургские белые ночи и столичных мечтателей. Брату он выкладывал все свои планы, без остатка, меж тем как никому из своих приятелей никогда не говорил о личных намерениях. С посторонними он бывал необычайно осмотрителен и даже подозрителен и скрытен и никогда до конца не показывал себя и в своих речах и в письмах.

Едва он опустился с лестницы вниз, как у дверей предстал перед ним Василий Васильевич во весь свой худой рост.

– Вив ля Франс! – провозгласил он басистым голосом. Он направился за Федором Михайловичем, продолжая пророчествовать и изливать восторженные чувства: – Мщение, милостивый государь мой, мщение! Франция мстит за весь мир. Бой у Пале-Рояля и трехцветное республиканское знамя – это напоминание всем властителям и судьям. Французские волны перекатываются по всей Европе. Поднялись Вюртемберг, Бавария, Саксония и прочие и идут тоже с новыми знаменами. Пусть дрожат угнетатели! Смерть Гизо и Меттернихам! Желал бы я видеть, как это у нас запляшут лес и горы. А пора, милостивый государь, пора! Вы знаете, что и в России – крестьянские волнения, даже в казенных селениях. Дворовые люди бьют помещиков, а Витебская губерния вся восстала и даже двинулась к Петербургу, силой останавливали. Это великое преддверие. Величайшее!

Василий Васильевич говорил до самого Невского, и Федор Михайлович настороженно слушал, перебивая вопросами и восклицая:

– Знаменательно! Чрезвычайно! – И слышно было его сдавленное дыхание на торопливом ходу. Он ценил речи Василия Васильевича.

Они выражали, по его мнению, некий общественный пульс. К тому ж в его знакомце обретался демон протеста и негодования, тот самый, что дразнил и Федора Михайловича: ты, мол, ходишь по Невскому, заказываешь шинели и читаешь Державина, – а вот не хочешь ли перестрадать и передумать?! Возлюби и возненавидь. Вспугни свой покой!

Федору же Михайловичу также страстно хотелось тревог. В минуты размышлений о политическом градусе он сравнивал крепостные кнутья с капральскими палками, против которых восстали сейчас французы, и раздражение вскипало в нем до приступов мщения.

– Час мщения приближается, милостивый государь! – повторял Василий Васильевич, идя в ногу с Федором Михайловичем. – Посмотрите на лица этих чиновников, жандармов и знатных богачей, наполняющих собой нашу столицу, и на лица фабричных работников и сельских рабов. Вглядитесь в них. Заметьте сытость и приятность у одних и измождение и скорбь у других. Но – часы бегут. Французский фрегат приближается к русским берегам. И великий спор разрешится, – как всегда, картинно заключил Василий Васильевич.

По Невскому с остановочками и оглядываниями двигалась толпа столичных чиновников, офицеров и моряков, перепархивавших из одних министерств в другие. Господа дворяне и департаментские советники – кто с бобрами, кто в боярских шапках, а кто в высоких фуражках с кокардами – фланировали с женами и дочерьми, вкушая уже запах молодых весенних ветров. Гневливые дамы шли, поглощенные мечтами о туалетах по случаю пробуждения природы. Престарелые петербургские старожилки из гербовых фамилий, с искусными улыбочками на устах, чинно плыли в своих экипажах, внимая шуму и говору столицы, в то время как их мужья были погружены в прибыльные и безотлагательные дела, которые летом позволят им отправиться в желанные и непременные Италии. В этой толпе мало видно было лишь плебейских одежд. Безвестная жизнь мастеровых и ремесленников зябла у холодных и серых окраин широкой столицы. Там, за заставами, в грязных переулках, лишенных даже деревянных мостков, толклись они в поисках грошовых добыч на насущный день. Невский не выносил их. Одни лишь полотеры и лакеи переваривались в его соку, да горничные сбивались здесь с ног в своих весьма разнообразных и утомительных обязанностях.

Федор Михайлович с любопытством наблюдал городскую толпу. После философствующих кружков, которыми кишел Петербург, он любил послушать речи Василия Васильевича и совершить небольшой променадик хотя бы по Невскому или Литейной, или Владимирской. Тревоги души как-то останавливались. Мысль приумолкала, и о кружках он подумывал с облегчением и даже некоторым пренебрежением: мол, вы философствуйте себе, а я вот тут, под сению листвы, немножко отдохну.

– В кружок же пойду, когда хватит гнилая горячка и представится уже необходимым покидать сей приятный, но обременительный мир. Умрешь в сумерки, в слезливый, без просвета день, и при этом в полном недоумении по поводу того, как же это все так устроилось, что вот тут ты жил (и жил весьма дельно и хлопотливо) и даже достиг каких-то степеней и удовольствия – и вдруг… завеса закрылась.

Василий Васильевич дальше Невского никогда не провожал Федора Михайловича. У Невского он прощался и возвращался назад.

Федор Михайлович заказал себе шинель цвета вареного шоколада, как и было в моде, и в примерном расположении духа шел, разглядывая встречных прохожих и на лету схватывая суетные панельные разговоры. Толпа гудела о городских новостях, о привезенных с последним пароходом устрицах, о предстоящем увеселительном вечере с московскими цыганами и солисткой Любашей, о том, что в кондитерской Иванова получены газеты с сообщениями о революциях в Вене и в Италии, и, наконец, о холере:

– Ах, Марья Андреевна, не кушайте фруктов и не пейте ледяную воду…

– А по мне пусть они околеют со всеми их Бастилиями и Тюльери… Не все ли равно, кто там у них будет – безбожник ли король или безбожники бунтари…

– Уж как приедет в мае Генрих Венявский, пойдем, душенька, непременно пойдем на концерт, дайте мне слово…

– Зубы болят, Василий Петрович, ночи не сплю, иду к Вагенгейму – пусть тянет…

Столица сновала из стороны в сторону, сплетничала, болела, хохотала и толкалась… Толкалась деликатно, с извинениями и обязательно в локоток, – словом, по-столичному, а не так, как в Москве, где ужасно больно толкаются и обязательно норовят в самый бок.

Федор Михайлович с жадностью ловил человеческие голоса. Шинель была заказана и по весьма сходной цене, вся природа ликовала, и невозможно было не поддаться общему торжеству встрепенувшихся чувств.

Почти незаметно для себя он очутился в кондитерской Иванова, которую весьма любил Плещеев. Потребовав себе кофея, он принялся за газеты. Газеты писали о рабочей демонстрации в Кельне, о том, что Меттерних получил отставку и бежал из Вены и что по всем государствам Германии и в Австрии идут восстания. Буржуазия, испугавшись революции, ищет примирения со старой властью и спасает уцелевшие еще короны при помощи новых, мартовских, министерств. Во Франции же развевается трехцветное республиканское знамя, и в правительстве – два представителя от рабочего населения: Луи Блан и Альбер.

Газеты были тревожны и предвещали еще более грозные дни. А «Санкт-Петербургские ведомости» хрипели сквозь зубы: «Где религия? Где просвещение? Где нравственность? Где здравый смысл?» – обращаясь, очевидно, к жителям Австрии, Пруссии, Сардинии и Франции.

Из главных же столбцов петербургских газет угрюмо глядел царский манифест:

«Запад Европы внезапно взволнован новыми смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились и сопредельной Германии, и, развиваясь повсеместно с наглостью, возрастающей по мере уступчивости правительства, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империй Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, богом нам вверенной России. Но да не будет так! По заветному примеру православных наших предков, призвав на помощь бога всемогущего, мы готовы встретить наших врагов, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный наш ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас: за веру, царя и отечество, и ныне предукажет нам путь к победе, и тогда в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем: С нами бог! разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами бог!»

Федор Михайлович с жадностью перечел все, от строчки до строчки, и пришел к выводу: этим делу не поможешь и царскими словцами народный ропот не истребишь. Он собрался уже выходить из кондитерской, как вдруг перед ним, к полной непредвиденности, выросла фигура Спешнева.

Николай Александрович был по-весеннему свеж и молод. На нем была мастерски сшитая шинель, с замечательно вырисованной талией, и в руках он играл модной тростью. Он быстро взглянул на Федора Михайловича и заговорил. В голосе была та же спокойная сила и проницательность.

Семена и сеятелиОни пошли по Садовой к Сенной.

– Должен вам сказать, Федор Михайлович, что события следуют чрезвычайные, как это и вы, конечно, могли себе уяснить. Европа объята пламенем, и искры с ее костра уже перебрасываются на русские равнины. Идут бунты в деревнях, в городах – пропаганда социальных учений, которые должны способствовать революции. Все это семена! Семена! И вот эти-то семена нам всем и надо оберечь и употребить для новых посевов. Не так ли, Федор Михайлович?

– Совершенно справедливо, – соглашался Федор Михайлович.

Николай Александрович рассчитал, что пропаганда еще недостаточно сильна и в главных городах и особенно в провинциальных местах, и поэтому необходимо более деятельное отношение к кружковым собраниям. Он доказывал Федору Михайловичу, что следует условиться о пропагаторской деятельности с известными людьми, живущими в столице и в провинции и могущими помогать в деле распространения социальных учений, и что несколько таких людей уже есть и даже вовлечены в круг общих действий. Такими людьми оказывались Тимковский в Ревеле, Черносвитов в Сибири, Плещеев в Москве (туда Алексей Николаевич должен был поехать в конце лета) и, наконец, несколько военных чинов, могущих влиять своим авторитетом и знаниями в армии: штабс-капитан Генерального штаба Кузьмин, штабс-капитан Егерского полка Львов, поручик гвардейского Московского полка Момбелли и поручик Егерского полка Пальм. На этих лиц уповал Николай Александрович. Кроме того, он полагал, что и петербургские собрания свободолюбивой молодежи необходимо сделать более строгими, а не такими, как у его лицейского приятеля Петрашевского у Покрова.

– Если же Михаил Васильевич будет продолжать так вести свою пропагаторскую деятельность, то многие от него отойдут, что, впрочем, уже и сейчас происходит…

Федор Михайлович вслед Спешневу также усматривал в «пятницах» Михаила Васильевича отсутствие плана и стремился вместе с Дуровым и Плещеевым образовать свой собственный кружок, куда входили бы Николай Александрович, оба Дебу, Баласогло и новый его приятель студент Филиппов, которого он называл славным малым.

Николай Александрович предложил Федору Михайловичу отправиться к Плещееву. У Плещеева сидели Пальм и Момбелли. И при появлении Федора Михайловича и Николая Александровича они быстро вскочили со стульев и вместе с Плещеевым бросились к вошедшим. А вошедшие сразу заметили, что у них шла горячая беседа о каких-то чрезвычайных вопросах. Вопросы были самые злободневные, будоражившие всю столицу да и весь грамотный мир. Говорили о прескверных порядках в государстве, о невежестве полицейских чиновников, о том, что людям не хватает уже терпения выносить всякие непозволительные действия высших и низших самодуров и что люди уже ропщут на своего создателя: доколе он будет попустительствовать столичным министерствам и цензурному комитету?

– Миллионы, господа, страдают от касты привилегированных счастливцев, – продолжил Момбелли свою ранее начатую речь, полную гнева, – люди лишены человеческих прав, над людьми, изнемогающими в нищете, смеются наши чиновники и купечество. Нужна, господа, остановка всему этому! Одной литературой и художествами тут делу не поможешь.

Пальм с негодованием заговорил о цензурных препонах. Это была больная тема и у Федора Михайловича. Он с таким же негодованием думал о цензорах, считая их главными виновниками невежества, и первое, что он мечтал сокрушить вместе с крепостной обязанностью, была цензура.

– До чего дошло, господа, – воскликнул Пальм, – даже «Пословицы русского народа» «отвергнуты» цензурой! Бедняга Даль попал в крамольники! Ведь это тупоумие и варварство последней степени, господа!

Момбелли и другие не пропускали читать выходящие номера столичных журналов, и «Современник» с «Отечественными записками» бывали всегда у них на руках, как живые следы сегодняшних мыслей и чувств людей, видевших городские и деревенские порядки и думавших о жизни всего народа.

Пальм и Плещеев напомнили тут о «Сороке-воровке» Герцена, об «Антоне Горемыке» Григоровича, о новых рассказах господина Тургенева, напечатавшего в «Современнике» своего «Бурмистра» и «Контору», весьма кстати пришедшихся к толкам посетителей кружков Петрашевского и Дурова, об «Отечественных записках», на страницах которых прочитаны были важные повести «Противоречия» некоего Непанова и «Запутанное дело», подписанное таинственными буквами «М. С.».

– Поднимаются голоса многих сочинителей, господа, – уверенно заговорил Пальм, – Некрасов – хвала ему – воюет с цензурной трепалкой и умело протаскивает тончайшие идейки. Вот я недавно в «Записках» читал это самое «Запутанное дело». Это, господа, нечто вроде ваших «Бедных людей», Федор Михайлович. Конечно, у вас все это сильнее и выразительнее, но и там не просто считают люди свои беды, а тоже кричат о них, полные скрытого ропота и тоски. Любопытно бы знать, кто это такой там под буквами «М. С.» прячется?

– Да это тот самый молодой человек из военных чиновников, который как-то бывал у Михаила Васильевича, – Салтыков. Он же написал и «Противоречия», – вставил тут Плещеев. – И скажу вам больше того: уже этого недовольного автора спровадили куда-то в Вятскую губернию, – мол, слишком строптив и для Петербурга не подходит.

Цензура служила предметом негодования не только в редакции «Современника» или «Отечественных записок», где господа с цензорскими ножницами главенствовали над гранками в качестве полновластных самодуров, – нет, о ней со скрежетом зубовным говорили во всех кружках, даже не слишком либерального направления. Из угла в угол передавали анекдоты о цензорских похождениях того или иного истязателя муз, требовавшего прежде всего, чтобы «добродетель» была обязательно на своем почетном месте.

Первые же газетные сообщения о февральской революции во Франции совершенно сбили с толку цензурное ведомство. Оно принялось неистовствовать и подражать в своем усердии шефу жандармов графу Орлову, ненавистнику всех романистов и поэтов. Орлов давно точил мечи против «Современника» и всей журналистики, благо Булгарин был усердным поставщиком клеветнического материала по части прессы и помогал строгому графу в составлении совершенно безнадежного мнения о петербургских журналах. Вместе с петербургским попечителем учебного округа Орлов жаждал вывести романы вовсе из употребления, а все эти журналы прибрать к рукам и держать их так, чтобы господа редакторы и не пикнули. Но особенно Орлов доискивался и добирался до Белинского. Он находил, что не кто другой, как Белинский, является сеятелем всякой смуты.

По его ходатайству была учреждена особая комиссия для надзора за печатью, и ей поручили следить за «весьма сомнительным направлением наших журналов», а Белинского решили призвать к ответу, как автора дерзкого письма к Гоголю, которое пошло из рук в руки по всему Петербургу.

Орлов и его ближайший соратник генерал Дубельт готовили свирепую кару Белинскому, как возмутителю и подрывателю основ государства и церкви. Уже не один жандарм побывал в квартире Белинского на Лиговке с приглашением явиться в грозное III отделение для объяснений. Но Виссариону Григорьевичу было не до того: он говорил, задыхаясь от кашля и сидя с горчичниками и мушками. Он умирал.

Спешнев давно выискивал средства перейти на печатание бесцензурных произведений и даже для этого заводил связи за границей, где он года два назад присматривался и прислушивался ко всяким бродившим по Европе революционным мыслям и к действиям революционных обществ и ассоциаций. Теперь он вспомнил проект своего заграничного знакомца Эдмунда Хоецкого об устройстве типографии в Париже и предложил всем нуждающимся литераторам пользоваться его услугами. Николай Александрович не любил ограничиваться словами, а всегда норовил от слов тотчас же перейти к делу и непременно вносил в каждый вопрос практические проекты.

И Пальм и Плещеев были заодно со Спешневым в борьбе с цензурной тиранией. Но они никак не решались обратиться к бесцензурному печатанию. Федор же Михайлович полагал, что оно возможно и даже необходимо ввиду именно этой самой тирании. Типографское слово стало для Федора Михайловича чрезвычайно важным и, можно сказать, кровным делом. И Спешневу да и другим он говорил, что надо «браться за дело» и непременно печатать книги за границей.

– Мысль не терпит молчания и тесноты. Она вольна и живуча! – восклицал он, полный решимости.

На совещании у Плещеева все поняли, что Федор Михайлович почитает печатное слово превыше всяких речей и кружков. И Спешнев почувствовал, что в мыслях Федора Михайловича заключены строгие решения, без словесного покрова и хитроумия.

Польщенный лаской и доверием Спешнева, Федор Михайлович пошел к себе домой, намереваясь зайти в кондитерскую позавтракать. Он не торопился, на ходу заглядывал в витрины магазинов и вообще наслаждался временем и дышал полной грудью.

На углу какой-то улицы, – он не помнил, какой именно, – он почувствовал, однако, внезапное стеснение в груди и даже приостановился. Потом все закружилось и поплыло перед глазами, озаренное ярким розоватым светом. И он упал.

Опомнился он лишь через несколько часов в квартире не кого иного, как Степана Дмитрича. Он был поражен и совершенно недоумевал, когда, очнувшись, увидал прямо перед собой искусно округленные тоненькие баки Степана Дмитрича, который внимательно смотрел на него острыми глазками. И тотчас узнал от своего доктора, что он был подобран на улице некиим военным писарем и что писарь повел его в военный госпиталь, но по дороге, у самого Исаакия, его встретил Степан Дмитрич. Федор Михайлович шел как бы в забытьи и даже не узнал Степана Дмитрича, усадившего его на извозца и привезшего к себе на квартиру.

Федор Михайлович ощущал страшную усталость и боль в спине, так что с трудом ворочался на диване.

– Мочи нет, Степан Дмитрич. Хоть бы забыться! Да забыться-то нельзя, – шептал он, с надеждой глядя в глаза доктору.

Постепенно силы стали прибывать, и Федор Михайлович через несколько часов встал, прошелся по комнате. Ему подали кофей и портвейн. Он утомленно молчал; в глазах его, несколько беспокойных, дрожали толстые багеты на стенах кабинета, дрожал Степан Дмитрич и дрожала только что зажженная свеча в канделябрах над камином.

Открылась дверь, и вошел Майков, случившийся у Степана Дмитрича в качестве пациента.

– А, Федор Михайлович! – воскликнул Аполлон Николаевич. – Каким образом?

– Приключеньице… – ответствовал Федор Михайлович. – Но ничего. Спасен, батенька, спасен!

Майков вызвался проводить Федора Михайловича домой, и они с благословения Степана Дмитрича отправились.

Наутро головная боль прошла, и Федор Михайлович уж сидел у себя за столом, писал письма и составлял новые планы. Прилив сил и фантазии был велик и необычаен. Федор Михайлович вообще находился теперь в подъеме высоких чувств. События на Западе растревожили его вконец, и он дни и ночи напролет был поглощен вопросами политики, жадно перечитывал газеты, жадно внимал словам кружковых завсегдатаев, даже чаще обыкновенного ходил на «пятницы» к Петрашевскому.

«Пятницы» у Михаила Васильевича бывали теперь многолюдны; человек по тридцать, а то и больше сходились в квартире у Покрова («домик в Коломне», как картинно именовали его поклонники Пушкина в кружке Майковых) и тут иногда до поздней ночи толковали о судьбах всей Европы и даже других отдаленных стран.

Знаток фурьеристской теории Николай Данилевский, по просьбе Михаила Васильевича, несколько «пятниц» сряду изъяснял сущность и значение учения Фурье и прочих социалистов, уносившихся к радужным планам преобразования жизни.

Сам же Николай Александрович прочитал однажды частицу своего трактата о религии. Он видел застарелую косность в религиозных вопросах членов общества пропаганды. Они без Христа стакан молока не выпьют, – думал он о них, – и уж если заговорят о социализме, то непременно побегут вместе с ним в пустыни к апостолам, и хорошо, если еще не привяжут себя к столбам – этак лет на сорок.

– Но мы счастливы, господа, что живем во время борьбы и освобождения, – светился восторг в его голосе. – Французское правление банкиров уже пало, и самый богатый и подлый из них, Луи Филипп, изгнан вместе со своими слугами. Скоро над Европой поднимется знамя нераздельной республики, и тогда вместо власти бога воцарится на земле власть труда.

Последние пожелания были произнесены Николаем Александровичем при затаенном молчании всех присутствовавших. Тишину нарушила лишь внезапно вошедшая в комнату Марья Митрофановна, которая с растерянным видом поглядела на Михаила Васильевича и о чем-то прошептала ему на ухо. Михаил Васильевич поднялся и приблизился к окну, причем откинул занавес и заглянул в темные стекла.

– Господа, во дворе полиция, – тихо проговорил он, закрывая занавес и торопливо отходя от окна. – Будем расходиться – поодиночке.

Все переглянулись.

Медленно одеваясь и выходя во двор, собрание стало редеть. Спешнев вышел вместе с Федором Михайловичем и Баласогло. Во дворе никого уже не было. Лишь на улице посреди дороги прохаживался полицейский чин, отворачивая свою физиономию то налево, то направо.

– И-ишь ты! – пробурчал сердитым басом Баласогло. – Охраняет святую Русь!..

Федор Михайлович шагал по деревянным мосткам не спеша и спокойно, точно он вышел вовсе не из дома Петрашевского. С площади трое приятелей свернули на Садовую и скрылись в темноте потушенных уже газовых фонарей.