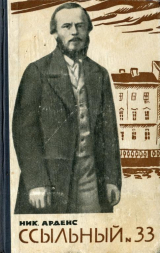

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)

ГЛАВА ВТОРАЯ

Размышления о бедствующем человечествеКогда Достоевский пришел к Степану Дмитричу, последний изобразил на лице чистейшее изумление. Он даже, хотел вскрикнуть, но удержался со свойственной ему степенностью и осмотрительностью в поступках.

Федор Михайлович был страшно бледен. В его глазах отразился почти что страх перед всей будущностью, до того они были воспалены и глядели стремительно вперед, словно он прислушивался к отдаленному крику о помощи. Это и поразило доктора.

– Вы ночью-то имеете обыкновение спать? – спросил он с шутливой улыбкой Федора Михайловича, на что тот махнул рукой.

Степан Дмитрич нашел сильнейшее раздражение нервной системы, неравномерные удары сердца и донельзя сжатый пульс. Принялись ставить пиявки и два раза сделали кровопускание. На столике у кровати были в ряд поставлены разные декохты и микстуры.

Целых две недели Федор Михайлович пролежал дома. Мало того – ему было внушительно сказано добродушным Степаном Дмитричем, что всю его болезнь надо лечить не две недели, а может быть, и целый год. А может быть, и два года. Федор Михайлович впал в задумчивость.

– Шутка ли, в самом деле! К чему привели «кондрашки»!

Он возненавидел аптекарей и все те желтые, зеленые и синие пузырьки, которые разорили его вконец. Его бесило то, что свою жизнь он должен был ставить в зависимость от каких-то капель, выдуманных немцами и разными бездельниками.

Но жизнь-то он любил! И как любил! И при мысли о смерти, о том, что когда-нибудь все его мечты и радости отвезут на катафалке, – неодолимая тоска совершенно повергала его. Он справлялся про свои недуги в медицинских справочниках и по дороге заглядывал в ботанику насчет всевозможных трав: не пригодятся ли, мол, для него те маленькие, робкие и неисчислимые ростки, которые он так безжалостно топчет всякий раз, как отправляется к взморью на прогулку.

Степан Дмитрич рекомендовал ему прогулки, особенно за город. И Федор Михайлович с аптекарской точностью выполнял предписания доктора.

Лес он очень любил, но лес мешал ему смотреть вдаль. Федора Михайловича же пуще всего увлекали поля и море. Они уводили его взгляд в далекие миры, быть может лучшие, чем э т о т, и он префантастически забывал самого себя, шествуя по болотистым дорожкам и принимая каждый шорох у кустов за лепет русалки или вообще за какое-нибудь потустороннее свидетельство.

Должно заметить, что в болезни Федора Михайловича вскоре наступило улучшение. Он остыл от недавних тревог, и хоть никак не мог окончательно найти среди разбушевавшихся волн тихого пристанища для своей ладьи, тем не менее приблизился по крайней мере к берегу. Ладья была на виду у всех, и Степан Дмитрич мог уже установить видимый «перелом», как он выражался, стараясь картинно определить течение болезни.

Федор Михайлович словно забывал свои недавние победы и поражения. Лицо его с каждым днем свежело, и это весьма умиляло Степана Дмитрича, замечавшего, как глаза Федора Михайловича порою смеялись с чувствительным прищуриванием и в зрачках огонек трепетал – такой вызывающе-любопытствующий, точно он любовался целым миром или втайне замыслил соблазнить все человечество на небывалый подвиг. Степан Дмитрич видел размеры чувств и помыслов Федора Михайловича. Они были – огромны. Они в нем, как тираны, властвовали, повелевали и отвергали. То, чего ему не дала жизнь, в чем унизила его, они вздымали из бездны отчаяния и лишений. Отнятое и похищенное он мнил вернуть – вернуть сторицей. Ведь в прошлом все было у него скудно и расчетливо, как в обветшалом уездном городишке. Все исчислялось копейками и дотошно вымеривалось. От горя отбивались, как от собак, которых в захолустье, где нечего-то и сторожить, разводится всегда больше, чем в богатых кварталах. Да и все дальнейшее существование Федора Михайловича, казалось, было преисполнено лишений неисчислимых и незабываемых. Подавленный испытаниями, он проникался особой приязнью ко всем обездоленным и с сокрушением осматривал убогий мир забитых и лишенных радостей людей.

Он вышвырнул облезлый прейскурант человеческой морали и на его прогнившее место подыскивал уже свой собственный справочник. Его он еще не имел под руками, но уже вполне предвидел, что опираться будет на самые в о з в ы ш е н н ы е чувства. Недаром он чуть не наизусть запомнил Шиллера. Его пленили высокие понятия, вышедшие из среды бедной и униженной, и мучила идея борьбы за попранную справедливость, А он весь готов был к борьбе, хотя средства ее были ему решительно неизвестны, да и раздраженные чувства и амбиция никак не помогали этой борьбе. Во всем, решительно во всем он переходил за черту, как любил он выражаться, – и в своих фантастических расчетах, и в честолюбивых надеждах, и в горячих отношениях с братьями и сестрами, и даже в своих материальных обстоятельствах, – то он разгорался небывалым одушевлением, то стремительно низвергался в бездну уныния. И лицо Федора Михайловича в полном соответствии с переменчивыми обстоятельствами всегда бывало удивительно переменчивым: то его обволакивали как бы угрюмые черные тучи, то оно начинало светиться каким-то играющим светом, как подмечал Некрасов. И так по тысяче раз в день.

Но вот наконец воспрянув духом, – к радости Степана Дмитрича, – он забывает мелкие петербургские дрязги, презирает обиды и думает о переделке всей жизни на новый образец. Тут он вспоминает Виссариона Григорьевича и его пылкие речи. Обожаемого Христосика своего он-то унес от него, – ну, а все остальное? Пожалуй, думает он, в остальном Белинский был прав. Впрочем, и тут не во всем. И Федор Михайлович, храня все в памяти, до последней черточки разбирает еще и еще один великий спор. Спор касался самого направления в искусстве мысли и слова. Виссарион Григорьевич решительно противился всяким гадательным суждениям и надуманным романтическим оборотам в литературе. Бесповоротно отвергая сомнительное «чистое искусство», он требовал, чтобы в литературе была художественно дана сама жизнь, то есть правда жизни, и чтобы в этой художественности был заключен полный и проницательный взгляд автора на вещи, о которых он рассказывает.

– Да поймите, – безустанно повторял он, – поэзия мысли и фактов нам нужна. Литература должна выразить самые дорогие, самые святые чувства и желания народа. Пусть наши сочинители не мечтательствуют попусту, а решают дела жизни. Вот наши задачи! Вот чего требует нынешнее время да и все наше будущее!

Федор Михайлович не мог устоять от возражений и с горячностью сопротивлялся не менее горячившемуся Виссариону Григорьевичу.

– Да вы нас к описательству склоняете. Ведь этак от художественности ничего, может, и не останется, Виссарион Григорьевич. Ведь мизерные газетные историйки недостойны высокой художественности, уверяю вас. В сочинениях нужна своя и особая духовность.

Белинский нетерпеливо перебивал Федора Михайловича и решительно опровергал своего возражателя.

– Не описательство нужно, а изображение с о с м ы с л о м всей нашей жизни, – вот идея литературы! Газеты – газетами, у них – свои задачи, а тут совсем другие дела, тут факты – о с н о в а идей и никак не меньше. А решают все художественные выводы.

Федор Михайлович упорно стоял на своем:

– Спору нет, не в облаках нам летать, а земля нужна, земля и не иначе. Но художник не потерпит никаких указок. Указка ему не нужна. И адреса, в каких переулках и какие сюжеты ему находить, тоже не нужны. У него красота на первом плане. Художник жив сам по себе. Он первый судья себе. Его дело – творить и творить. Его дело – искусство, сочинительство, а не происшествия. Факты нужны, да и независимость от них не последняя мысль.

– Эк куда хватили! Да одной красотой в искусстве не обойдешься. Без красоты, конечно, его не бывает, это уж наверняка, но и с о д н о й красотой ему тоже не бывать. А «происшествия» – это не последнее дело, коли они из действительности пришли. Художник-то и должен оглядеть их со всех сторон, сделать анализ и возвести в перл искусства. Типизм – это ли не важная цель литературных забот?!

Федор Михайлович никак не мог принять эти мнения Белинского и решительно отвергал разные «предписания» сочинителям, отстаивая полнейшую их свободу и творческие права. Но воздействующая сила литературы, то, о чем старался проницательный критик, – эта сила была непоколебимо признана им как необходимая, как закон всякой художественной мысли. Белинскому он воздавал горячую хвалу за порыв в будущее, за проповедь всеобщего человеческого добра, за литературу, которая стоит за человеческое добро. Величие ч у в с т в а (то самое, что он пояснил своим Макаром Девушкиным) впервые ведь было провозглашено Белинским, – хранил в памяти Федор Михайлович. О грядущем обновленном мире говорил тоже Белинский! Ведь идеалы человечества все, без остатка, в короткий срок внушены были ему Виссарионом Григорьевичем и уж так прочно засели в нем, что порой ему даже казалось: вот на чем надо стоять! Вот за что можно было бы даже пострадать! Х о т е л о с ь бы даже пострадать… Федор Михайлович с оговорочками, но верил, старался, обещал верить. Иной раз он даже чувствовал, будто сливается со всей бедствующей вселенной в усилиях наделить всех обездоленных, возвысить всех угнетенных и утвердить равенство на земле…

Но как утвердить? Как думает Белинский? Федор Михайлович слыхал от Белинского, что надо любить человечество по-маратовски. И нередко он задумывался над этой мыслью, разгадывая, к чему приведет маратовская любовь… И верное ли это даже дело – пустить Марата по российским городам и деревням? Да, цель-то высокая, другой цели и не могло быть у Виссариона Григорьевича, – с признанием полагал Федор Михайлович, вполне доверившись благородней идее. А коль цель высокая, – значит, к ней надо и идти, беря с собой весь запас высоких понятий, ибо что может быть выше справедливейшего образа мыслей?

Однако среди этих понятий не переставала Федора Михайловича пронзать усталая, изнемогающая мысль о Христе. Что выше – любовь Марата или любовь Христа? – разгоряченно спрашивал он. И, устремленный Белинским к подвигам ума, он впадал в тягостную задумчивость, едва лишь касался своего Христа… Не могу, не могу без него, – снова и снова уверял он себя. Ведь всюду и везде е г о воля, и никакое величие мыслей Белинского не затмит т о й, внечеловеческой славы. И неизъяснимое оцепенение охватывало Федора Михайловича, едва он приближался к этим своим несладившимся порывам ума. Сколь много силы в этой маратовской идее Белинского, но сколь страшно оторваться от самой почвы, от готовых опор! Страшно… Федор Михайлович никак не мог подступить к маратовской мысли. Нет, эта мысль фантастическая и не более, – остановился он, – тут нужен иной расчет.

Странный и неожиданный знакомыйВ адмиральский час одного из весенних дней Достоевский сидел со своим новым приятелем Алексеем Николаевичем Плещеевым, молодым и начинающим поэтом, в кондитерской у Полицейского моста.

Они попивали кофей и, вглядываясь друг в друга, вели какую-то затейливую беседу. О чем она была, никто не слыхал, но по внешнему виду, с каким произносились важные и многозначащие слова, можно было заключить, что касалась она, по всей вероятности, вселенских вопросов. Федор Михайлович весь пылал, несясь в потоке доказательств и исторических предвидений. Алексей Николаевич, с нахмуренным лбом, выслушивал собеседника, не возражая и, видимо, с сознанием правоты говорившего, так как все покачивал утвердительно головой. Лицо его, – сосредоточенное и остановившееся на одном как будто поразившем его предмете, – выдавало в нем присутствие каких-то нерешенных и мешающих мыслей.

Беседа обещала быть весьма продолжительной, если бы в кондитерской не появился некий незнакомый Федору Михайловичу молодой человек, среднего роста, даже ниже среднего, с широкими плечами и с небольшой черной округлой бородой, сливавшейся с бакенбардами. Его сразу подметил Федор Михайлович, так как вид и движения его были несколько странны и при его грузности удивляли своей порывистостью и неожиданностью. Вошедший незнакомец оглядел стены и сидевших у окна двух приятелей и, к полной непредвиденности Федора Михайловича, направился прямо к ним. В это время Федор Михайлович заметил, что и Плещеев оживился и заулыбался. Незнакомец поздоровался с Алексеем Николаевичем и был представлен также и Федору Михайловичу, причем отчетливо, твердым и густым голосом произнес:

– Петрашевский Михаил Васильевич…

Федор Михайлович уже кое-что слыхал о нем. Это был чиновник департамента внутренних сношений министерства иностранных дел, служивший по переводческой части при петербургских иностранцах. Он носил двойную фамилию – Буташевич-Петрашевский. Но кроме своей должности Петрашевский занимался еще частными ходатайствами, причем безо всякой платы, по тяжебным делам «всех бедных и не имеющих средств иметь адвокатов», как было сказано в объявлении его в «Ведомостях». Эта последняя обязанность занимала его в гораздо большей степени, чем чиновная служба в департаменте, где он не ладил с начальством и держал себя высокомерно, презирая разные проформы и требования министерских тузов. Вопреки правилам, установленным для чиновников, он носил длиннейшую шевелюру и ходил в какой-то альмавиве и в шляпе с широкими полями – настоящем сомбреро. Независимость и горячность во всех поступках и вместе с тем большое образование сделали его вскоре предметом разнородных толков и вообще известнейшим в Петербурге человеком.

В свое время он окончил Царскосельский лицей, причем отличался такой «дерзостью характера» и «вольнодумством», что был выпущен – единственный из всех лицеистов – с последним чином 14-го класса. Вскоре после того он стал посещать юридический факультет Петербургского университета и слушал профессора Порошина, который с кафедры объяснял студентам социальные учения. Он обложился книгами и с особым увлечением отдался французской и немецкой литературе, собрав немалую библиотеку из Фурье, Кабе, Прудона, Фейербаха и прочих авторов. В этом бурном море он почувствовал себя как в родной стихии. Одним словом, он стал рьяным пропагатором новых социально-экономических идей, которые пытался применить на русской почве. Россия ему казалась одной из форм человеческих ассоциаций, и ее он стал изучать, с особой пытливостью вникая в быт фабричных и земледельческих работников, в крестьянское хозяйство, в судопроизводство (причем ратовал за открытый способ ведения судов) и в народное образование. И все это изучение вел в духе и по программе Фурье, покоренный красотами фаланстерии и с восторженностью думая о Сен-Симоне, Овэне и «Икарии». Его матушка (он еще с лицейских лет хоть и был весьма вольнодумен, но слыл «матушкиным сынком»…) была новгородской помещицей и после недавней смерти мужа, доктора медицины, осталась владелицей имения в восемь тысяч десятин и двести пятьдесят душ и двух домов с пустопорожним местом в Петербурге, в Коломенской части. Она презирала «фурьеризм» сына и неоднократно публично выговаривала ему за его «легкомыслие» и трату денег на какие-то книги, которые «никому не интересны», а всех его «добрых приятелей», собиравшихся у него по пятницам, почитала за оголтелых неучей, которых мало секли.

Об этих «пятницах» слыхал Федор Михайлович, что происходили они в доме самого Михаила Васильевича, отданном ему его матушкой, в Коломне, у Покрова, за углом, как кончается Садовая улица, не доходя до Английского проспекта. Но не только дельные люди, а и все грамотеи Петербурга, читавшие по утрам «Ведомости» и вечерами всякие романчики, вроде «Атаманов Бурь» или «Сыновей любви», уже слыхали про эти «пятницы», а Валериан Николаевич Майков, изредка бегавший на эти журфиксы, передавал Федору Михайловичу некие подробности о происходивших там беседах и спорах, касавшихся государственного благоустройства и переделки всей жизни на новый образец, вместе со всей экономикой и женским вопросом.

Михаил Васильевич предстал перед Достоевским человеком оригинальным и не лишенным ума и даже остроумия. Он заговорил о каком-то параде, назначенном сегодня на Марсовом поле, и при этом старался показать свое пренебрежительное отношение ко всем этим генеральским забавам. В это время стекла кондитерской слегка задребезжали и издали послышались звуки приближавшегося марша: по Невскому шли батальоны гренадеров со знаменами впереди.

Федор Михайлович подскочил к окну. Петрашевский же опустился на стул и, призвав лакея, велел принести себе выпускную яичницу и чай. И в то время, как на Невском били каблуками гренадеры под удары оркестра и барабанов, он до дна опорожнил стакан и очистил сковородку с яичницей.

– Неслыханное дело, господа! – воскликнул он навстречу возвращавшимся к столику Алексею Николаевичу и Федору Михайловичу. – Обыкновенный студент, только-только готовящийся к кандидатским экзаменам, а знаний столько, что на десяток профессоров хватит. Знаете, о ком я говорю? О Данилевском. Вот у кого учиться надо, – как достигать! Как добиваться знаний! Вчера он у нас излагал систему Фурье. Все были точно околдованы. Какое богатство мысли и фактов! Приходите в следующую пятницу, познакомлю вас с ним.

Петрашевский нахмурил большой, высокий лоб и впился глазами в Федора Михайловича, который внимательно слушал его, поглаживая правой рукой свою маленькую бородку. Плещеев обещал непременно прийти, а Федор Михайлович промолчал. Он как бы скользнул м и м о приглашения, словно не расслышал его и даже не обратил внимания на важность, с какой было отмечено глубокомыслие Данилевского.

Вместе с Плещеевым и Петрашевским он вышел из кондитерской и направился вдоль Невского. У книжной витрины Юнкера все трое остановились. За рядом книг, разложенных напоказ прохожим, виднелись эстампы французских республиканцев, – по-видимому, ни одному полицейскому чину они не были известны в лицо, – а среди книг мелькали этакие волюмы, от одного вида которых граф Орлов, шеф жандармов, пришел бы в неописуемую ярость.

Невский дрожал от стука экипажей и верховых проезжих. По панели медленно двигалась толпа чиновников, купцов, генералов и офицеров в суженных книзу брючках. Шли они большей частью в одиночку, видимо отягченные какими-то делами, без женщин (блондиночки еще спали у себя по домам), и озирались по сторонам, разглядывая гербы карет и угадывая, кто едет с визитом и на какую сторону.

Достоевский вскоре откланялся и пошел один к своему доктору. Степан Дмитрич давно ждал его, недоумевая, с чего бы мог так задержаться на сей раз его пациент. Обычно Федор Михайлович приходил к нему по утрам, часов в десять.

Пробил уже час, как он позвонил у Степана Дмитрича. Войдя в приемную, он положил на стул свой цилиндр, быстро заглянул в зеркало и при этом пригладил рукой мягкие белокурые волосы и почесал у подбородка свою бороденку.

Степан Дмитрич нашел, что состояние Федора Михайловича хоть по крошечке, но каждый день улучшается. Его лишь беспокоило какое-то золотушно-скорбутное худосочие Федора Михайловича, развившееся за последний год. Он прописал ему декохт Цитмана и предписал совершенный покой ввиду скрытой нервной болезни. Степан Дмитрич решился назвать ее ипохондрической. Она сопровождалась особыми припадками острой тоски, порою даже озлобления, и следовавшим за ним беспредельным желанием отдыха и забвения.

Федор Михайлович часто жаловался Степану Дмитричу на эту тоску и виновником ее считал Белинского, который о его сочинительстве, о бурях в душе предпочитает молчать. Молчание Белинского было для него хуже самой лютой брани: значит, отвергает и презирает, коли молчит.

– Ничего, ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь! – говорил Федор Михайлович, обращаясь картинно к своему доктору, с которым стал уже почти в приятельские отношения. – Придет время – и вы заговорите.

Покровители отвергнуты. Аналитика помоглаЛетом Федор Михайлович «страдал», как он образно выражался, новым воображаемым лицом – «господином Прохарчиным» и все расширял рукопись «Хозяйки». Живя, как и в прошлом году, у брата в Ревеле, он почти успел закончить своего «Прохарчина» и привез Краевскому новую рукопись.

За 14 рублей серебром он снял в доме Кохендорфа, что на углу Большой Мещанской и Соборной, против самого Казанского собора, две маленькие комнатки.

Он хотел жить самым скромнейшим образом.

– Нужно дела делать понемножку, – решил он.

Но дел было немало. Краевский заигрывал перед ним, прося припасти что-нибудь для очерка в журнал, и деньги вперед давал, хоть и весьма скупо отсчитывал их. Карман Федора Михайловича был так же худосочен, как и он сам, и ему надо было сильно перетерпеть. В рассуждениях о своем незащищенном бытии он затевает новые повести: одна – «Сбритые бакенбарды», а другая – «Об уничтоженных канцеляриях» – и даже новый роман – «Неточку Незванову». «Отечественные записки» истощены, и он спешит с начатым делом, чтобы к январю хоть что-нибудь дать в набор. День за днем идет, но в перспективах пока что – нули.

Долги, особливо прошлые, – их было около 1600 рублей, – превышают всякие доходы, и так складываются всякие узлы, что и три Краевских не помогут.

Но тут подскочило одно новое любопытное обстоятельство: Федора Михайловича судьба снова столкнула с его давним приятелем по Инженерному училищу Бекетовым. Алексей Бекетов блистал добротою своего сердца, – это была воплощенная скромность и деликатность. С распростертыми объятиями он встретил Федора Михайловича и вновь пленил его ласковостью слов и улыбок. И все это при немалых знаниях и умной осмотрительности во всех делах. Федор Михайлович, пострадав, как он полагал, на полном доверии к своим первым судьям и ценителям, так и прильнул к Бекетову и его братьям, бывшим в ту пору студентами, страстно увлеченными – один химией, а другой ботаникой и жившими при этом благородными порывами возмущения всяким угнетением и несправедливостями. К этому кружку примкнул и Григорович и еще кое-кто из друзей Бекетовых, и вот тут Федор Михайлович мог немного утишить душевную боль и действительно уже согревал свое охолодевшее сердце теплотой новых друзей. Вся эта компания вошла в складчину на предмет общего столования: каждый дает 15 копеек в день и получает по два кушанья в обед, причем чистых и довольно вкусных. Через несколько дней им приходит в голову еще более удачная мысль – основание жилищной и столовой ассоциации (почти что по системе господина Фурье). С новыми друзьями (Бекетов тут во главе…) они сняли на Большом проспекте, на углу Первой линии, против Лютеранской церкви, общую квартиру и недолго думая поселились в ней дружной компанией. Это было ко всеобщему удовольствию и экономии средств.

Сердцебиение у Федора Михайловича стало затихать. Ипохондрические припадки, которые совсем смутили было его и заставили даже подумать о поездке в Италию для лечения, теперь стали редки.

– Так велики благодеяния ассоциации! – полагал он.

Но что особенно радовало его – это было развившееся в нем пренебрежение ко всяким неудовольствиям литературных олигархов. С «Современником» он разошелся. Некрасов потребовал от него полного отказа от сотрудничества у Краевского, а Федору Михайловичу, связанному к тому же авансами «Отечественных записок», этого вовсе не хотелось. Федору Михайловичу показалось, будто Некрасов грозит выругать его в «Современнике» и по разным углам пускает слухи, что Федор Михайлович продался Краевскому за хвалу Валериана Майкова, критика «Отечественных записок».

Против Лютеранской церкви у Федора Михайловича и его новоявленных друзей была хорошая и большая квартира. Его комната выходила двумя окнами на улицу и располагала к занятиям. Федор Михайлович читал и перечитывал рукопись «Господина Прохарчина», «Хозяйка» же писалась довольно вяло, – ее перебивала идея романа о Неточке Незвановой, к которой Федор Михайлович пристрастился с наивысшим усердием.

Он радовался тому, что разрывал с различными проприетерами изданий, с которыми можно было, по его убеждению, ладить или кумовством, или же сальностями, и отвоевывал себе независимость своего литературного дела.

– Работа для святого искусства, – мечтательно думал он о себе, – работа чистая, в простоте сердца.

Однако карман Федора Михайловича предъявлял свои и совершенно особые требования. Тут же – кстати – и обстоятельства пришлись как бы навстречу этим требованиям: «Отечественные записки» еле ковыляли из месяца в месяц, и господин Краевский в поисках, чем бы заправить ближайшие номера, возложил все свои надежды на «страдавшего» многими замыслами (это было ему доподлинно известно…) Достоевского.

Федор Михайлович кинулся к своим почти приготовленным сюжетам. Он решил, что «Сбритые бакенбарды» и робкие строчки об упраздненных канцеляриях «не состоятся» – для них надо было еще закладывать камни… А вот «Господин Прохарчин» был уже весь в душе его. И мысль в нем сильно определилась, и реалий стало в избытке, – чего же более? – рассуждал Федор Михайлович. Вместе с Голядкиными прохарчинский образ уже был вполне выношен и трепетал всеми своими человеческими и жизнью доказанными свойствами. Надо было только натянуть каждую строку, чтобы привести весь замысел в стройный, но при этом и замысловатый вид, как полагалось бы всякому художественному изобретению.

И Федор Михайлович без всяких задержек приник к рукописям и весь целиком отдался смотрению жизни и всех поступков и намерений своего измышленного лица, прохарчившего окончательно свою невеселую жизнь. А лицо казалось ему удивительным и вполне достойным благородного внимания каждого сочинителя. Федор Михайлович склонился над письменным столом и листал страницу за страницей, нетерпеливо вглядываясь в каждое свое слово. Он то забегал вперед на несколько листов, то снова возвращался назад, то замарывал одним росчерком по десятку строк, то вдруг, не довольствуясь какой-либо щуплой фразой, превращал ее в целые новые страницы. Час, два, три он сидел не вставая и только руками – то правой, то левой – словно подпирал свою голову, прижимаясь всеми пальцами к наморщенному лбу и изредка поглаживая свою, по обе щеки, бородку. Казалось, в эти минуты были забыты все тревоги дня и ночи, и только одна судьба, один образ – им уже во многий раз представившийся – именно Семен Иванович Прохарчин безраздельно владел его воображением. Он многое должен был объяснить своим читателям, рекомендуя изобретенный им характер, и потому чрезвычайно пространно расписывал случившиеся с ним перипетии, приведшие его к полному изнеможению и как бы устранению из жизни.

Федору Михайловичу уже давно представлялся такой образ человека, обессилевшего и запуганного вконец всеми обстоятельствами своего существования, из той же категории бедных людей, но только уже давно безмолвствовавшего среди всего шума жизни, давно не посягавшего ни на любовь, ни на малейшую радость, ни на разные там права, о которых помышлял даже его Макар Девушкин, потерявшего даже право на что-то надеяться, кого-то бояться, даже кому-то угрожать… Сердце Федора Михайловича было переполнено подавленной тоской в отношении всех таких устраненных людей, лежавших где-то там по углам, за ширмами или перегородочками, в низеньких и грязных окраинных квартирках, снимаемых столь же неутешными хозяйками-старухами. Он давно подметил, что эти люди с пугливыми взглядами живут как-то про себя, без всяких сношений с окружающим миром, в каком-то непроницаемом обособлении, и потому поражают таинственностью и тихостью, заставляя всех приглядываться к себе и не в меру любопытствовать. Федор Михайлович пригляделся к ним и до некоторой степени разгадал их «фантастическое направление». Оно страшным образом было порождено всей жестокой нескладицей жизни, придавленной произволом и насилием. А ведь когда-то эти люди разговаривали с улыбками и даже со смехом; они даже некогда выражались цветистым слогом и заучивали наизусть меланхолические элегии; они порывались даже отыскивать в людском море загадочную мировую истину, какую не могли отыскать с самого сотворения мира все мудрецы всех времен, уверившиеся уже в том, что заблуждений на земле великое множество, а истин еще больше. Но благородный слог и мечтательные элегии были решительно ниспровергнуты всем ходом жесточайших событий и порядков чиновного и крепостнического государства, и вот люди становились тенями разумных существ.

При мысли об этих исключенных людях в сердце Федора Михайловича вскипала невыразимая ненависть ко всему человеческому устройству. Вместе с тем он продолжал видеть, что эти исключенные люди как бы в полусне, как бы машинально и так, чтобы никто ничего и не знал и не подозревал, все же за что-то втайне цеплялись, что-то за спиной выхватывали из жизни, что-то втихомолку копили, и – глядь! – после предсмертного их трепета где-то за ширмами, под кроватями, в тюфяках раскрывались целые кучи серебра и важные монеты вроде благородных целковиков и плебейские сбережения в виде четвертачков, двугривенников и разной прочей мелюзги – пятаков и копеек. И до такого падения и такого унижения, до такой потери человеческого лица, – полагал Федор Михайлович, – доводила людей мизернейшая жизнь, приучавшая к дикому страху!

Сидя за письменным столом, отдавая дни и ночи начатому делу, он припадал всеми чувствами к творимому образу и считал, что им угадана нужнейшая тема и надо ее довести до крайней ясности и полноты, а там «сунуть» Краевскому – пусть печатает, дело-то ведь важнейшее из важных и идея не последняя, а с надлежащим смыслом.

Федор Михайлович не замечал, устал он или это он совершенно по-новому видит себя в своем собственном кабинете. Только на пять – десять минут отрывался он от письма и, подбегая к окну, далеко куда-то всматривался, словно там, в далях петербургского горизонта, кто-то должен был ему что-то подсказать, на что-то ответить. А то вдруг прильнет лицом к подушке и так пять – десять минут неподвижно пролежит, о чем-то думая и что-то про себя, видимо, решая.

Не прошло и полутора месяцев, как «Господин Прохарчин» был совершенно отделан и сдан «Отечественным запискам». Федор Михайлович недолго ждал корректур, и как только появились на его столе гранки, сшитые худенькой ниточкой, с горячностью принялся их читать и выправлять. И это было столь же любимое у него занятие, сколь и самое писание новых замышленных сюжетов. Едва только с Финского залива подули несносные мокрые ветры, как он уже держал перед собой свежий номер журнала со своим «Прохарчиным». Однако свое писание, на которое он потратил столько вечеров, он почти что и не узнал, рука цензуры измарала весь его текст. «Остался только скелет», – увидел он. Вздрогнув от возмущения, Федор Михайлович хотел к кому-то взывать, у кого-то требовать ответа. Кто посмел посягнуть на его мысли и чувства? Куда скрыться от варваров? Куда? Безмолвие царило в стенах его кабинета.