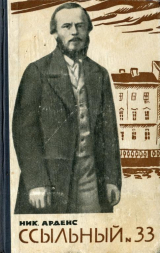

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)

Умиленнейшее настроение, бывшее у Федора Михайловича, сопутствовало также и Сергею Федоровичу. Он точно так же теперь видел в своей участи «перст божий» и с тихой приятностью писал стихи о Христе. «Нагорные» проповеди в гостиной добрейшей Евгении Петровны не менее приятны были в его ласковых воспоминаниях; ими он старался залечить все обожженные места в душе, под которыми он разумел свои «неумеренные увлечения» социальными идеями.

По приезде в Омскую крепость, бывшую военно-каторжной тюрьмой, жандармы привели их к плац-майору Кривцову. Это был свирепейший человек во всей крепости, которая называла его «восьмиглазым». Злым угреватым лицом он посмотрел на них, спросил фамилии и приказал унтер-офицерам тотчас «препроводить» в острог.

– Ишь ты, так вы за вольномыслие попали, голубчики?! Литературу вздумали распространять?! – с расстановочками и шипением заметил он, глядя в какие-то бумаги на столе. – Дураки! Дураки! Выбрить в кордегардии по-гражданскому немедленно! Кандалы перековать! Собственную одежду всю отобрать, кроме белого белья, и продать с аукциона. Деньги записать в приход!

Он говорил, рубя словами, и в заключение, как бы желая показать, какие они перед ним червяки и ничтожества, наставительно произнес:

– Арестант не имеет собственности. – Он был чрезвычайно победоносен с подчиненными и особенно с арестантами: недаром говорили о нем, что он произошел от волка и обезьяна тут ни при чем.

– Смотрите мне, вести себя, как приказано! Чтоб я не слыхал! Не то… телесным наказанием! За малейший проступок – р-р-розги!

Он с пристальной злобой посмотрел на Дурова и еще более предостерегающе на Федора Михайловича, который своей нахмуренностью показался ему гораздо подозрительнее и неблагонадежнее Сергея Федоровича.

Достоевского и Дурова увели в кордегардию, где обрили и обстригли по-арестантскому и дали острожную одежду: серые, пополам с черным куртки с желтыми на спинах тузами, желтые фуражки без козырьков, полушубки, наушники и рукавицы. Федор Михайлович надвинул шапку на лоб, почти до самых бровей, и лицо его, землистое и угрюмое, стало оттого еще более мрачным. После этого перековали им кандалы и отвели в арестантскую казарму.

И тут душевный холод и мрак сковали окончательно Федора Михайловича: увидев длинную казарму, этот «заживо-мертвый дом» с двухэтажными нарами, заваленными сундучками, узлами и людьми, он почувствовал конец всего своего дела, конец той задачи, которая была у него первейшей из первых, – именно сочинительства. Арестантам никак не позволяли ни писать, ни даже читать, – впрочем, исключая евангелие со всеми посланиями и деяниями апостолов. Да и как можно было писать в такой смрадной тесноте! Среди такого мрака и непозволительной речи! Как можно было оставаться сочинителем, когда у каторжника нет своего, ему принадлежащего, времени, своего собственного и уединенного часа! Все отнято и отдано на произвол начальству вроде «мелкого варвара» и «канальи» плац-майора Кривцова. И мысли об этом стали самыми тягчайшими у Федора Михайловича, так жаждавшего пера в руки. А тут на целых четыре года загорожен был весь путь…

Федор Михайлович чувствовал неизъяснимую головную боль и вечером в изнеможении упал на колени перед старой, окончательно вылинявшей и изгрязненной иконой в дальнем углу казармы. В исступлении и забвении всего он молился, как бы наслаждаясь своим положением «раба» перед людьми и перед богом, и просил все, какие только мог припомнить, небесные силы о «высшем покровительстве». Он даже не смог в первые минуты рассмотреть казарму и людей, бывших в ней, – так захватило его отчаяние, – и только немного спустя, излив душу, оглянулся вокруг себя и увидел побуревшие деревянные стены с узкими окнами, схваченными ржавыми решетками, и людей в грязных куртках, сидевших на нарах недалеко от него. Эти сидевшие внимательно и исподлобья рассматривали его. Он же стоял перед ними, как загнанный зверек, не отходя от угла и с намеренной улыбкой, невольно сделанной.

– Оно на чистом воздухе было бы удобнее, – сказал один из них, а остальные с визгом засмеялись, чем привели Федора Михайловича уж в полное замешательство.

После этого все замолкло, и Федор Михайлович тихонько прошел к отведенному ему месту на нарах, близко от двери, против самого окна с решеткой. Он сел и с осторожностью, в одиночестве, стал наблюдать. Сидевшие арестанты, насмешливо обошедшиеся с ним, расстелили на полу грязный худенький коврик, выложили засаленные, разбухшие от жира карты, зажгли огарок, вставленный в деревянный и почерневший подсвечник, достали свои тавлиновые чубучки с деревянными трубочками (чистейшая самодельщина), затянулись «туземным» табаком, что носят с базара в листах по три копейки за фунт, и принялись за игру. В то же время один из них отошел в сторону, поближе к выходным дверям. Это был довольно высокий арестант с бритым энергичным лицом. Он сам не играл, а лишь для охраны играющих обязан был предупреждать о малейшей опасности.

Казарма стала наполняться арестантами, возвращающимися с дневных работ. Понеслись самые неожиданные и отвратные запахи, пол покрылся плевками, и все затаенные чувства по поводу прошедшего дня стали выноситься наружу на неприкрытом бранном наречии.

Федор Михайлович разглядывал всех и ко всему робко прислушивался.

Высокий арестант, охранявший играющих в карты, подошел к нему и долго и пристально смотрел на него.

– Да никак знакомый ты мне человек будешь?! – сказал он после тщательного осмотра. – Уж не в Питере ли где видал тебя?

Федор Михайлович всмотрелся в него и напряг память. Будто что-то действительно знакомое, отдаленно виденное показалось ему в его лице, но он никак не мог определить, где и когда видел эти смуглые и резкие черты лица, эти густые, насупленные брови и эти выразительные глаза.

Он долго вглядывался в суровые черты и вполне чувствовал, что они ему совершенно несомненно знакомы с каких-то давних лет, но где они поразили его и при каких обстоятельствах? Щеки знакомого незнакомца уже успели зарасти темноватой бородой, а реденькие усы скрывали сейчас многозначительную улыбку, в которой отразилось и приятное удивление и полнейшее недоумение.

– Да не ты ли жил в Парголове у немца-то? Вишь ты! Я заприметил тебя… – продолжал высокий арестант. И Федор Михайлович тут наконец вспомнил свою дачную жизнь под Петербургом и историю со сторожем у хозяина-немца. Он был охвачен полным недоумением. Как, каким образом, этот сторож Михаил, растревоживший некогда чувства Федора Михайловича своей романтической историей, очутился тут, в омских каторжных стенах, и именно в одном и том же с ним неприглядном месте? Он никак не мог поверить всему этому и с удивлением всматривался в лицо, почти забытое. И все казалось ему до последней степени невероятным и странным. И трудно было даже измыслить подобную выходку хитрой судьбы.

Михаил Иванович рассказал ему повесть своей жизни, мрачную, без света и тепла, закончившуюся каторжными работами.

– Какая тут жизнь! – говорил Михаил Иванович. – Жизнь разорена. И болезни пришли. Спина болит. Еще как вели сюда, партионный начальник изрубил так, что и кожи не видать.

– Да, уж тут не помилуют, видно… – подхватил Федор Михайлович, вспомнив про коменданта.

Он пристально вглядывался в своего старого парголовского знакомца и хотел, видимо, до конца проникнуть в его душу. Пред ним стоял еще молодой, гордый и горячий человек, исполненный страстного желания отомстить за поруганную жизнь. А в его словах сказывался ум, донельзя развившийся в долгих испытаниях судьбы и уже крупно проявившийся во многих решительных поступках. «Э, да это из породы тех людей, что без страха идут на все ножи и, не задумавшись даже, кладут свои головы», – так сразу и понял Федор Михайлович. Михаил Иванович, безоружный и одинокий, был в каторжной тюрьме на особом счету, и даже сам Кривцов заметно остерегался его, видя в нем смышленого и опасного врага. В душе своей он хранил мысль о свободе и подготовлял верный побег – без промаха, вместе со своей Катериной, уже довольно промытой в житейских бурях и сейчас оказавшейся в Омске.

На бледном, бескровном лице Михаила Ивановича отражалась полная решимость, и Федор Михайлович сразу угадал, что никакого ярлычка и притворства в нем нет, что затеет, то и совершит. Это все вместе внушило Федору Михайловичу чувства уважения и доверия. Такие характеры всегда трогали его, а здесь, в духоте жизни, они сразу настроили ум его признательно и любопытствующе.

– Стоек! Живуч! – отозвался Федор Михайлович о своем неожиданном знакомом. – Но молоденек больно. Нрав – словно морская пучина, сразу и не распознаешь, а силен, силен и грозен.

Самому Михаилу Ивановичу Федор Михайлович выказывал удвоенные чувства и не смущаясь говорил:

– Ты мне не то что был, да и нет! Ты мне здесь, в этой-то сутолоке, ч е л о в е к о м можешь быть. – А «человек» нужен был Федору Михайловичу, так как весь людской мир, какой был им тут встречен, показался ему страшным и совершенно чужим. Он подметил, что он «не пришелся» тут никому, за исключением, быть может, небольшого круга лиц – из интеллигентской среды по преимуществу. На него сразу же посмотрели косыми глазами, и так до конца своей каторги он остался «чужим», хотя постепенно и сблизился с иными и, главное, распознал и тут человеческое горе, проникнувшись к некоторым «разбойникам» живейшими чувствами. Перед ним предстали люди – безмерно несчастные, искалеченные жизнью прежде всего, однако же и не забывшие «бога живого», что особенно умиляло Федора Михайловича. Ему, изучателю человеческих сердец, стало нужно и радостно под «грубой корой» отыскивать тут золото, как любил он сам определять. И не нашлись ли бы в этом золоте умилявшие Федора Михайловича понятия, пришедшие в народ господними путями? Так иной раз про себя раздумывал Федор Михайлович.

Начав свою каторжную жизнь, он стал присматриваться к «характерам» и самым неожиданным и разнообразным проявлениям человеческих чувств (что ни натура, то и вариация, видел он) и все узнавал новые и новые истории разных жизней. Сочинитель никак не умирал в нем. А у каждого клейменого была своя судьба и своя повесть. И над ними часто любил Федор Михайлович крепко задумываться.

Как мог он заключить из слов Михаила Ивановича, тут, в каторжном остроге, было мало «политических», вот таких, как Михаил Иванович, которые сосланы были за расправу с помещиками, за «бунты» против крепостнических порядков. Два-три таких «непокорных» из крестьян, несколько дворянских бунтовщиков, несколько поляков с клеймами «С. К.» (то есть «ссыльнокаторжные»), сосланных за польское восстание, да два-три из купеческого звания, тоже бритые и клейменые, – вот и все «политические». А остальные были или солдаты, осужденные за неповиновение начальству, или уголовные, всевозможные грабители на дорогах, воры, убийцы – невзначай и по ремеслу, мазурики всяких видов, контрабандисты, фальшивомонетчики, бродяги, разбойники, растерявшие даже малые крупицы совести, и прочий непутевый и вышибленный из жизни люд.

С каждым днем все более и более Федор Михайлович распознавал все казарменное общество, о котором сами арестанты говорили, что черт сперва трое лаптей сносил, прежде чем собрал его в одну кучу. А распознавая его, он старался прежде всего поверить, те ли это люди, за которых он сам хлопотал, взывал, что их надо спасать, что им надо открыть совершенно новые пути, насытить и просветить.

Он чувствовал, что это было его первое и настоящее с т о л к н о в е н и е с н а р о д о м, хоть он и помнил мужиков в отцовских выселках, где бывал давней-предавней порой. Во все свои предыдущие годы он хорошо узнал и в сочинениях своих представил более всего мелкочиновную интеллигенцию, а э т и х по-настоящему и не ведал и не знал. И вот теперь он с ними и в качестве не простого созерцателя и любителя художественных измышлений, а в качестве «сильнокаторжного» (так называли в казарме осужденных без срока и «вдоль по каторге» или на долгие, не менее как на четыре года, сроки).

Сам всегда нахмуренный и насупленный, он подмечает в них раздражительность без всякого удержу, страшную хмурость и угрюмость, завистливость и заносчивость, а главное – полнейшее недоверие и неприязнь к себе. Из их отрывочных бесед он заключает, что сердца их ожесточены от самого рождения, что в них давным-давно укоренились зверские черты, и вот один из них пошел с ножом на военные посты русских войск, оцепивших черкесские аулы, другой убил офицера, покушавшегося на честь его невесты, третий стал предавать ни в чем не повинных людей, четвертый… да мало ли какие капризы и выходки придут в голову людям, совершенно поверженным горем, обидою и местью.

Прислушавшись к их беседам, Федор Михайлович многое и многое уяснил себе и в своих новых знакомцах открыл самые не похожие одна на другую особенности: одних донимало страшное тщеславие, другие выказывали ничем не прикрытую зависть, третьи жили фантасмагорическими планами и надеждами, особенно надеждами на скорую свободу и на встречи с новыми людьми, иные же проявляли полнейшее равнодушие к своему каторжному положению. Но были и люди немалой силы духа, пытливости и всяких страстей, порой уж совершенно необузданных. Были даже и такие, что неугомонно расспрашивали о всяких науках, о великих путешественниках и императорах, о писателях и полководцах.

Всю эту смятенную братию Федор Михайлович все же наблюдал как бы издали, не решаясь вступать с ней в длительные разговоры, хоть и хотел того. Но с целым рядом каторжан, особенно из дворянской среды, он сблизился – не до конца, конечно. Двое-трое честнейших поляков внушили ему чувства особого уважения. Один, разжалованный из есаулов, живший на нарах почти рядышком с ним, почел своим долгом оказывать Федору Михайловичу высокое почтение и даже услуги. И еще два-три из дворянчиков стали частыми «гостями» у Федора Михайловича. Их заботы весьма ценил Федор Михайлович, но более всего он выказывал интерес к Михаилу Ивановичу. Тот не бранился и не именовал дворян «железными носами», как это делало большинство, ненавидевшее «господ». Но он решительно восставал против господской кабалы. Не в пример прочим, которые казались Федору Михайловичу людьми поверженными, с отнятой силой, как бы на время утешенными своим недовольством суровыми судьбами, Михаил Иванович без утайки выказывал свой гнев и бранил порядки на земле. И у Федора Михайловича, хоть он и отстранялся сейчас от бунтарских замыслов, помня о своих безответных стараниях и призывах, тем не менее бунтующая речь Михаила Ивановича вызывала прямое любопытство и даже волнение.

– Так вот он – тот народ, которому я радел и о котором кричал на собраниях, – так посчитал Федор Михайлович всю целиком казарменную массу людей, столь озорно его встретивших. – Каков же он, этот народ? И почему он уж так зол и груб? И как мне, сочинителю и исследователю душ человеческих, быть с ним? Нет, тут надо еще и еще вникнуть в суть дела…

Федор Михайлович как-то после утренней еды, состоявшей из крутого хлеба и кваса, разлитого в деревянных чашках (чистяк, то есть хлеб из чистой муки, без примеси, выдавался весьма редко), разговорился с тем самым черкесом, который был осужден за нападение на военный пост. Черкес поведал ему историю с разорением его аула, разграблением мирного населения солдатами из батальона русских войск и с тоской вспомнил о своей семье и о своих детях, оставшихся без кормильца. На глазах этого черкеса едва-едва не стояли слезы… Федор Михайлович дрожал от гнева, какой вызвал в нем страшный рассказ незнакомого человека. Он увидел страдающую душу, и жажда облегчить страдания привязала его к обиженному человеку. Он стал ласково общаться с ним и урывками учить его русскому языку, русской грамоте, и тот с жаром все постигал. В том Федор Михайлович почувствовал некую награду за свое терпение и смирение. Но встречи эти привели его и к немалым выводам: да ведь у таких людей от самого рождения было заложено добро, а вовсе не зло. Ведь зло-то породила в них жестокая жизнь! Родившись, они сразу же познали человеческую несправедливость, – оттого так велика сейчас у них жажда этой справедливости, оттого так неразлучна с ними мысль о своих правах, о своем человеческом достоинстве, еще не до конца растерянном.

И Федор Михайлович, сталкиваясь с самыми несхожими натурами, не мог никак прийти к строгому заключению – откуда и как все это добро и зло вселяется в людей и производит вихри в каждодневных их желаниях. Снова и снова тут, среди мрака и смрада каторжной казармы, среди злобных речей и бесстыдного смеха, пребывал у Федора Михайловича хаос выводов и решений. На его сознание давила пугавшая его страшная тяжесть всего виденного и узнаваемого, при этом и тягостное незнание средств для исправления нравов людей, повергаемых жизнью в пропасти зла и преступлений. Он не переставал видеть: ч е л о в е к страдает и гибнет, и нужны меры для спасения. Он немало уже выискал их, немало провозгласил, но все его меры и все призывы сейчас были сметены круговоротом жесточайших событий, и он терялся, недоумевал и хоть страшно многого хотел, тем не менее сомневался в этом многом и рассчитывал довольствоваться самым малым, не зарясь на разрушительные и неумеренные идеи, витал в неисчислимых надеждах и вместе с тем искал новую и надежную почву (чтоб устоять-то на ней) – вот здесь, среди новых для себя людей, которых он счел за народ, но которые меж тем никак не могли его понять и даже рассудительно обойтись с ним. Он не переставал искать людей и их человеческие, очень человеческие черты. И первым таким «человеком» показался Федору Михайловичу его старый, хоть и мимолетный, знакомец – Михаил Иванович. Он и пытался понять его. Однако это оказалось чрезвычайно трудным и даже, быть может, и безнадежным.

У Федора Михайловича в руках бывала лишь одна книга – Библия, другие тут решительно запрещались и даже преследовались. Но с ее завещаниями никак уж нельзя было подойти к Михаилу Ивановичу. Однако, как он ни думал, что говорить ему о «персте божием» бесполезно, все-таки уверял его, что «в смирении могущество приобретается».

Михаил Иванович почти с гневом смотрел в таких случаях в глаза Федору Михайловичу и выказывал полностью всю непримиримость своей натуры.

– Бог не дал мне счастья, – говорил он о себе. – А я хочу взять свое… А пуще всего презираю, стало быть, всякие старания насчет терпежки. Терпежка – хуже каторги.

Михаил Иванович говорил сурово, но вместе и с полным спокойствием и даже при самых мрачных воспоминаниях, на которые он иной раз не скупился в кратких беседах с Федором Михайловичем (именно и только с Федором Михайловичем), бывал хоть и сумбурен, но рассудителен в словах. С первых же минут он возымел к Федору Михайловичу доверенность и сразу сообщил свою потаенную мысль о Катерине, своей жене, которую он так решительно отстоял тогда перед барином и спрятал ее. Сейчас она жила тут же, в Омске, неподалеку от крепости, в жительском форштадте Ильинском, по ту сторону Оми, как пройти наводной мост. Он с ней совершенно уж тайным образом встречается, так что никто даже из арестантов не знает, за крупный подкуп.

Федор Михайлович долго и с любопытством слушал Михаила Ивановича, который чуть ли не в первый вечер пересказал свою историю, вполне обрадовавшись, что в новом каторжанине нашел человека, давно его знавшего и могущего представить себе его жизнь.

Но во взглядах они оказались совершенно несхожими людьми, так что Федор Михайлович сразу же увидел всю дистанцию. Иные же слова и мнения Михаила Ивановича показались ему до такой степени отдаленными и непонятными, что он решил даже их не оспаривать. С особой чувствительностью отнесся Федор Михайлович к недоброжелательству своего острожного знакомца к нему как к «барину». Ему казалось в минуты тоски и одиночества, что тот, а с ним вместе и все прочие сто пятьдесят арестантов, издеваются над ним и это издевательство почитают лучшим своим развлечением: ага, мол, попался, хоть и барин! – подумывал он про себя, как бы за них, – нас заклевали, да и сами в яму свалились.

Федор Михайлович сперва никак не мог перенести озлобление и раздражительность, но постепенно «привык» к пренебрежению, сказывавшемуся во всех мелочах совместной жизни.

В первую же ночь в арестантской казарме Федор Михайлович никак не мог уснуть на жестких досках, на которых лежал тюфяк с истолченной уже соломой. Лишь под утро забылся крепким сном, так что его силой растолкали и погнали на поверку караульные солдаты.