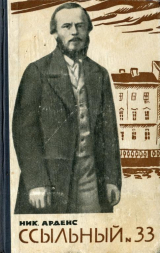

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)

Федор Михайлович пролежал несколько дней в госпитале.

После больничной обстановки показалось ему в казарме втрое ужаснее и мрачнее. Начались снова каторжные дни, и каждая минута была как камень на шее. Духота в казарме с полом, грязным на вершок, угар и запах пота и кругом брань, а на работе – ненастье, холод, стоянье по пояс в иртышской воде, верчение тяжелого точильного колеса и все прочие занятия подрывали его здоровье изо дня в день.

По вечерам он стал страдать ревматическими и головными болями, которые всякий раз после припадков, бывших не менее раза в три месяца, непременно усиливались. Лицо его приняло серо-землистый вид, под глазами обозначились болезненные круги синеватого цвета, щеки впали, а голос, еще с отроческих лет, после горловых болезней, бывший с хрипотцой, звучал как-то совсем натужно и глухо.

Ко всему этому арестантская кормежка причиняла ему немало беспокойств, он часто страдал нестерпимыми желудочными болями, и это сделало его еще более раздражительным, мнительным и угрюмым. Но он собирал все силы, чтоб не сдаваться и уж вынести «эти четыре года». Он убеждал себя в том, что жизнь его даже здесь, в этом смраде и среди озлобления, не бесплодна и что он в этой грязи обязательно выкопает золото. Он был лишен права писать, ему не было дано ни единой минуты и ни малейшей возможности отдаться сочинительству… Однако в голове его продолжали кипеть мечты и не утихала работа беспокойного воображения, проносились вереницы мыслей, манивших его своим богатством, своей высокостью, своими образами. Он ждал и мучился ожиданием, когда наконец попадут в его руки листы бумаги и книги, а там следом пойдет и писание и самый любимейший труд… «пища моя, вся моя будущность».

– Есть, есть люди на свете! Не всё же мрак и холод! – убеждал он себя. Думая о людях, он вспоминал старых приятелей – Спешнева, Петрашевского – и мучительно любил всех их, тягостно думал о брате и его детоньках… И безудержно верил, страстно хотел верить… И чем больше было мучений, тем больше распалялась эта жажда веры, – веры в человека и в свое будущее.

Михаил Иванович по-своему и совсем иначе понимал веру в человека и, часто пробираясь в самую середину мечтаний Федора Михайловича, нещадно отвергал его неумеренные иллюзии и хрупкие планы. С Александром Степановичем же становилось Федору Михайловичу спокойнее. Тот приласкивал его, обещал ему жизнь сладкую и утешительную. Он вымолил у начальника канцелярии дать книжки Федору Михайловичу как бы в благодарность за писарскую работу. И вот вместе с Федором Михайловичем и Иваном Сидоровичем они отправились в канцелярию, где и находились залежи крепостной культуры.

Иван Сидорович подошел к двери, на которой висела табличка с надписью «Канцелярия», оглянулся на Федора Михайловича, как бы спрашивая, готов ли он, и робко открыл дверь. Осторожно сделал он шаг вперед, затем шагнул другой раз и так совершенно неслышно подошел к толстому шкафу, стоявшему в самом углу. Угол был окончательно просыревший, а шкаф, по природе своей темно-красный, снизу и по краям позеленел и покоробился.

В комнате, кроме двух чиновников, сидевших за столами у правой стены, никого не было. А эти два чиновника, видимо, хорошо, как и Ивана Сидоровича, знали старого фельдшера и питали к нему некоторые симпатии, потому и не выразили никакого недоумения, увидя вошедшего с ним в канцелярию человека в арестантском халате.

Прошло несколько минут, пока Иван Сидорович выбрал из своей заржавленной связки длинный и весьма неповоротливый ключ. Он долго направлял этот ключ в скважине, пока наконец не попал в нужное место, после чего шкаф что-то прошепелявил и как бы вздохнул, выпустив застоявшийся воздух. Дверь его отчаянно заскрипела, и оттуда пахнуло гнилятиной.

Федор Михайлович увидел ряды архивных «дел», побуревших и слегка мокроватых, а за ними, в глубине, разбросанные тетради и книги, одни в переплетах, другие даже без обложек и без своих неотъемлемых частей, вырванных из самой середины.

Александр Степаныч стал вынимать их и показывать Федору Михайловичу. Тут были чрезвычайно дряхлые повести о дочери египетского царя, об Иисусе Навине, древнегреческое повествование о Дафнисе и Хлое, про купцов из знатного рода, длинные рассуждения о мужестве и самообладании, приключения мальтийских рыцарей, сочинения Нарежного и Зотова и прочие в этом роде образцы словесного искусства.

Федор Михайлович словно прилип к ним. Быстро он перебирал и перелистывал книги – с такой страстью, с какой даже у Петрашевского в библиотеке не проглядывал, – и все откладывал в сторонку: мол, Александр Степаныч, нельзя ли вот эту, и вот эту, и вот эту…

Александр Степаныч широко улыбался и молчал, выжидая, чего еще захочет Федор Михайлович. А Федор Михайлович хотел решительно все: и Дафниса и Хлою, и мальтийских рыцарей, и мужество, и самообладание.

– Извольте-с, извольте-с… это свет наш, батюшка, свет истинный… чего ему зря тут гаснуть-то? – Александр Степаныч и перед собой, а особенно перед ученым человеком находил нужным при всяком случае подчеркнуть свою любовь к мудрости и просвещению.

С тех пор Федор Михайлович неизменно пользовался тайными силами и связями Александра Степаныча и Ивана Сидоровича. Те улавливали минуту, чтоб повидать Федора Михайловича, сунуть ему в карман запретную книжку, устроить его для какой-либо переписки в канцелярию или для поправки в военный госпиталь, особенно после припадков, которые весьма тревожили Федора Михайловича.

Александр Степаныч жил где-то на Выползках, на нагорном, правом берегу Оми, в жалкой хижине, построенной еще тогда, когда на месте нынешнего города были затопленные острова с мелями и корягами и пахотные казаки высушивали гнилые и болотные места, отгораживая их от города деревянным забором с рогатками.

Год тому назад Александр Степаныч чуть было не умер от холеры, да один ишимский лекарь выходил его. С той поры он стал еще тише и покорнее в жизни, совершенно уж ушел от житейских гроз и даже всем объявил, что скромность – это его страсть, это его приятный недуг, вроде как бы согревающей лихорадки.

– Да ведь и из ямы-то, из самой подлейшей ямы видно звездное небо, – доказывал он Федору Михайловичу, объясняя, что он, как благороднейшая капля воды, ищет себе на земле местечко как можно пониже.

Федор Михайлович преклонился и совершенно отступил перед такими степенями скромности. И тут он увидел свою старенькую-престаренькую божью указку, некое направление в жизни, по которому и ему следует, мол, идти – и идти без оглядки. Сама судьба, казалось ему, своим перстом повелевает ему из мрака времени.

Он почувствовал особую нежность к Александру Степанычу, жаждал встреч с ним и даже иногда нетерпеливо ждал простуды или припадка падучей, чтоб снова очутиться в военном госпитале, считал и высчитывал дни, в которые, по его предвидениям, должен был произойти припадок.

В мастерских он сделал для Александра Степаныча платяную щетку. Долго под высшим руководством Ивана Сидоровича он выстругивал ножиком щетку и выкладывал ее щетинкой, усердно закрепляя железной проволокой и клеем. Потом отполировал ее снаружи, навел блеск, подсушил, сам полюбовался своему искусству и преподнес.

Александр Степаныч крепко сжал щетку и потом руку Федора Михайловича. Он чувствительно заиграл глазами и про себя решил беречь подарок уж до самой смерти.

Так у Федора Михайловича в черноте жизни мелькали какие-то белые точечки, как определял он. Точечек было, по его мнению, не много, но они вызывали в нем пленительные размышления о жизни, о будущих своих минутах, а без пленительности и мечты Федор Михайлович и не мыслил строить свою жизнь.

Михаил Иванович разрубает свой узелОсень пришла – скорая, грязная и сырая. Крепостные собаки реже показывались во дворе, все толклись по сеням и конюшням, а козел мрачно смотрел в сарай и даже к Федору Михайловичу не подбегал в часы дневного перерыва.

Работы стали еще тяжелее. Холод окончательно убивал и тело и душу, так как каторжная одежда, и обувь, и печи, и казарма, и дрова – все было худое-прехудое, десять раз обворованное и с насмешкой брошенное презираемым людям.

Михаил Иванович вместе с другими арестантами, ненавидя тюрьму, почти вслух поносил начальства. Среди арестантов он пользовался неограниченным доверием и слыл за справедливого и неломкого человека. Ругательство не было возведено у него в науку; в разговорах он старался взять самим смыслом своих слов.

– Он тебе не набухвостит, как наш брат, – говорили о нем, – а ежели что скажет – ровно как пуля, прямо в точку!

В самом начале октября уже выпал снег. На Иртыше разгружались последние баржи. Федор Михайлович, изнуренный и мокрый, еле волоча кандалы на окровавленных ногах, поздно вечером возвращался в казарму. Вместе с ним на работу ходил и Михаил Иванович. Тот тоже работал по пояс в воде и тоже страдал уже ревматизмом. Вернувшись с работы, Михаил Иванович и другие арестанты прослышали, что на Зеленой улице прогнали сквозь строй одного чахоточного. В казарме мигом повысилось возбуждение, и все начали наперебой обсуждать случившееся. Арестанты знали, что порка чахоточных решительно запрещалась законом, и потому событие это так всех взволновало.

– Невтерпеж, братцы! – слышны были голоса людей, готовых почти на все, вплоть до смерти, чтоб только отомстить за вопиющее попрание каторжной «льготы». Были забыты недавние личные контры и злоба, и все объединилось в одном неудержимом желании – показать себя, что «и мы – человеки», что «и мы – сила». Это была необходимость, это была первейшая арестантская задача.

Рыжий Судоргин слез с нар и закричал:

– Тимошке – смерть! Другого ничего и быть не может!

Тимошками назывались палачи, работавшие во время экзекуции. Судоргин поднял свой кулак и, казалось, готов был лезть на врага немедленно, без дальнейшего разбора. Другой арестант прохрипел самые последние известные ему ругательства. Судя по искривленным мускулам его лица, он хотел закричать на весь мир о величайших несправедливостях жизни, но крика никакого не вышло, так как последний голос был погублен в работах на Иртыше.

– Убивцы! Убивцы! – слышались сквозь рассуждения отдельных арестантов голоса, объединявшие общее настроение.

– Да неча тут лизаться! Ужарим их – и баста! – вскричал широкоплечий парень, рванувшись к самой двери, и за ним несколько человек кинулись туда же, намереваясь ломать дверь и бежать в темноту, во мрак искать врагов. Толпа, оскорбленная в своем человеческом достоинстве (а его арестант берег пуще всего), зашаталась, обрадованная, что наступила решительная минута показать, что «и мы – человеки». Она навалилась к стене, к дверям и окнам и искала орудие, которым можно было бы разбить дверь, чтобы всем сразу вывалиться наружу.

– Стой! Братцы, стой! – закричал в это время решительный голос из середины толпы, и голос этот был Михаила Ивановича.

Широкоплечий парень оглянулся назад, недовольный задержкой в исполнении намеченного плана, и вся толпа на мгновенье остановилась и словно замерла.

– Идем! За мной! – рванул широкоплечий надломившимся уже голосом. – Возьмем свое, свет тебе пополам! Возьмем, братцы!

Толпа загудела и заметалась. Михаил Иванович подошел вплотную к широкоплечему и зычно заявил:

– Эх ты! Ты что же, хочешь быть каторжником? Тебе бы только бить? Да бить надо с разумом, как полагается человеку. А ты – варнак! Руки потные – дорогие! За что продаешь их? Надо, брат, в толк взять перед тем, как ломать.

Толпа остановилась и как бы задумалась. Широкоплечий, с налитыми кровью глазами, хотел было «дерзнуть» (то есть ударить) Михаила Ивановича, да рука задержалась в мгновенном молчании толпы перед новым, еще не созревшим решением всех стоявших.

– Братцы! – кричал Михаил Иванович. – Надо идти наверняка, а зря нечего голову под топор! Сыщем, кто виноват, – тогда и выломаем, где надо, двери! Друг за дружку и как полагается! Чтоб смысл был перво-наперво!

– А и правда, ребята! – подхватили многие голоса, но широкоплечий хрипел свое и рвался ломать дверь. С ним были заодно еще несколько человек, которые напирали к стене и неистово ругались.

Прошло несколько мгновений. Крик и споры в толпе еще более усилились. Вся казарма поднялась на ноги и собралась у выходных дверей. Чуть подале столпились все больше любопытствующие, ждавшие какого-то разрешения событий. И лишь несколько человек притаенно сидели в уголку на нарах и с тревогой посматривали на происходившее. В их числе был Сергей Федорович. Федор Михайлович, напротив, присел на нары поближе к выходу и, впившись, наблюдал. На его лице все жилки ходили и передвигались, и глаза горели в полумраке казарменных ночников.

В это время раздался неистовый удар в дверь, так что Федор Михайлович вздрогнул и приподнялся. В мгновенье он увидел, как несколько человек, словно пробка, вылетели сквозь раскрывшуюся дверь. Остальные все шарахнулись назад и, стуча кандалами и каблуками, с шумом рассыпались по нарам и, точно в мгновенном оцепенении, замолкли, притаившись. За дверью тем временем послышался короткий вскрик, видно часового, какая-то возня, шум падающих тяжелых предметов, и тоже все затихло в трепетном ожидании.

Федор Михайлович, ошеломленный происшедшим, с тревогой озирался кругом. В ту же минуту он заметил, как Михаил Иванович мигом кинулся к своему месту и ударом припасенного где-то топора разбил свои кандалы с совершенно непонятной ловкостью и уменьем. Как бы в судорогах, с болезненной торопливостью, не помня себя, он стал переодевать свои арестантские шаровары на военные и натянул на себя и военную куртку, бывшие у него где-то наготове спрятанными. И в эти минуты взор его натолкнулся на Федора Михайловича, присевшего на нарах.

– Что? Раздумываешь? – закричал он через нары Федору Михайловичу. С этими словами он кинулся прочь и шмыгнул сквозь зиявшую пустотой дверь во двор. И все его движения, и слова, брошенные на ходу, все это произошло с такой неудержимостью и силой, что Федор Михайлович даже не успел и подумать и понять весь смысл случившегося.

Через несколько минут после этого у казармы уже послышался крик комендантского караульного, потом с разных сторон свистки и еще крики. Наконец до всех совершенно явственно долетел зычный и прерывавшийся от злобы голос самого Кривцова. В этом голосе можно было различить лишь одну сплошную пьяную брань. Видно было – крепость тяжело задышала от какого-то неясного толчка.

У выломленной двери вдруг показались несколько караульных солдат и унтер-офицер. Мигом они подняли упавшую дверь и приставили ее к месту. Унтер вбежал в казарму и остановился, пораженный ее тишиной. Все арестанты лежали на местах и даже похрапывали в знак полного нейтралитета в происшедшем деле. Унтер звучно выругался и так же стремительно убежал, оставив у дверей караул.

Казарма, как придавленная, затаив злобу и месть, тяжело дышала в ночном молчании.

Федор Михайлович – тоже человекМихаил Иванович разрубил свой узел. Это даже увлекло мысль и чувства Федора Михайловича, который остался в каторжном остроге доканчивать свой срок. Бегство из тюрьмы петербургского знакомца почти что прельстило его смелостью и дерзостью, и ум его даже как бы смутился: уж не сто́ит ли и ему, Федору Михайловичу, прослыть тертым беглецом и объявиться где-нибудь в виде загадочного пришельца из не описанных еше сторон? Но он быстро пробудился от нахлынувших было призрачных чувств и безоговорочно решил замкнуть свой математический круг именно здесь, в стенах крепости, определенных ему, как он думал, самой судьбой.

Так протекли четыре года медленной и безутешной каторжной жизни Федора Михайловича. День за днем колесил он по дорогам и закоулкам у валов крепости и в молчании таил под двухцветной курткой с желтым тузом свой изнуренный, хоть и не сдающийся дух. Лицо стало у него бледно-серое, испитое. Он исхудал. Брился он редко. Беспорядочно отрастала небольшая борода. Шапку свою он носил на лоб, до самых бровей. Удивительно много молчал и менее всего общался с Сергеем Федоровичем, как бы не желая напоминать себе и ему о прошлом и предпочитая вынести положенную каторгу в строжайшем и непроницаемом уединении.

В острожной казарме многие сторонились его, а про себя все смутно подозревали в нем некое величие мысли и благородство поступков. Оттого общее мнение было таково, что трогать его нельзя, и только уж слишком озорные не переставали тыкать пальцами, обзывая дворянчиком и белой ручкой. Федор Михайлович старался не замечать их злобы, но в своем затишье и угрюмости немало страдал, видя все зашибленные места в душах окружавших его людей и мысля всех их простить и даже полюбить. И многих из них, сломленных жесточайшими обстоятельствами жизни, он полюбил и даже восхитился ими.

В труднейшие минуты он старался проникнуть к Александру Степанычу. У того он забывался в мечтах. И чем ближе становился день освобождения, тем больше мечталось. При мысли о том, что вот-вот он вырвется уже из ворот крепости и хоть солдатом станет, а все же будет уже ч е л о в е к, – он оживал и уносился в свои будущие дни. А там… Там он накопит себе фортуну и заблестит на петербургском горизонте – в качестве сочинителя и пропагатора великих (непременно великих!) помыслов. Он скажет: будьте людьми среди людей. Вот идея! Идея не новая, но он докажет ее совершенно заново и тем победит всех сомневающихся и напомнит о том, что именно это он и никто другой написал знаменитое сочинение о «бедных людях».

Размышляя об этих бедных людях, Федор Михайлович всегда натыкался в мыслях на Михаила Ивановича. И никто так не околдовывал сейчас его логику, ни Степан Дмитрич, ни Василий Васильевич, раздиравшие его некогда на части, – как именно он, Михаил Иванович. Вот сейчас он блуждает и где-то скрывается – не то в городе, не то в степи, не то в деревнях… И, наверно, свою жену взял с собою. И будет защищать себя до конца. А сколько таких бродит по свету?! А сколько родилось таких и сколько родится? Люди страждут, бедствуют, тревожатся и бунтуют. Как уравновесить этот мир? Каким елеем примирить враждующие сословия и нации?

Эти чрезвычайные вопросы потянулись у Федора Михайловича один за другим – и уже на всю жизнь. И он всечасно и неразлучно пребывал с ними, с этими вопросами об уравновешении мира.

Здесь, в каторжном остроге, он хотел проверить и проверял разные теории самим делом. И оказывалось, что все теории годны, потому что ни одна не годится по-настоящему, ни одна не сходится с ненастной жизнью и с людьми, у которых – к кому ни обернешься, то своя теория и свой особый масштаб. Оттого он сам ходил, несмотря на свой пыл, как бы в растерянности.

В каторжной куртке своей он таскал «Новый завет», совершенно почерневший в грязном кармане, и пытался евангельскими строками утишить свои бури; он частенько забегал, глухо позванивая своими кандалами, и в острожную церковку, всю прокуренную ладаном и побуревшую от ветхости. И там, изнемогая телом и душой, взывал ко Христу, обещая быть всегда и непременно с ним, и заранее клялся, что никак не покинет его, что ему не нужны никакие истины, наслышанные им в Петербурге, – был бы только Христос! Кругом него – тюремный мрак, цепи и побои. Но – спасение во Христе!

– Верую и исповедую, – лепетал он сухим языком, озираясь по сторонам и глядя на неотлучных конвойных, следивших за каждым часом жизни каждого каторжанина. – Верую и молю о милосердии, – не отставал он от Христа.

Но когда церковь наполнялась лязганьем кандалов пришедших арестантов, он начинал до боли в груди чувствовать все свои страшные муки, которыми измерялась его жажда веры. И в нем вскипала обида, неодолимая и упрямая злоба – и на бога и на человека, и ему мучительно трудно было думать, что он в самом деле и совершенно незыблемо верит в бога (гораздо легче было считать, что бог верит в него). Он оглядывал самого себя, свои натруженные руки и больные колени, свое худосочие и свои раны в исстрадавшейся душе, и не мог пересилить этой злобы, этого неверия и почти отчаяния.

– Сомневаюсь, сомневаюсь, – думал он не то с раздражением, не то с боязливостью и всматриваясь нетерпеливо в лик бога над царскими вратами, задернутыми мутно-розоватой занавеской. – Сомневаюсь в силе и любви твоей, но молю: истреби мои сомнения, – взывал он к безответным вратам. Он уверял себя, что он не иначе как дитя неверия и в нынешний беспокойный век как был, так и останется со всеми своими сомнениями до самой гробовой крышки. – Но можно ли так жить?! Без всякого упования, без единой надежды? – вдруг и тотчас же вскипали и проносились новые мысли, полные страха. – Он останавливался в своих раздумьях и как бы прислушивался к самому себе. – Нет, – не могу, – шептал он, – тут перст божий! Перст, перст и не иначе! – и под мрачными, просыревшими церковными сводами расшевеливалось у него все недавнее, все исчезнувшее сейчас в веках, вплоть до маменькиного ангелочка. И в эти минуты он приходил к выводу, что в прошлом у него было чрезмерно много гордости и всяких замыслов, коим не дано сбыться, а самая почва-то, почва, на которой должны были стоять все выводы о человеке, не была найдена – и вот ее-то и надо теперь найти. И для того необходимо, – и будто никак нельзя без этого обойтись, – необходимо сократить неумеренный порыв и отрешиться от бунта, приняв кроткую мысль о покорности воле бога, носимого еще с маменькиных времен.

Поэтому путь, приведший его к эшафоту, казался ему уже испытанным до всех возможностей и… навсегда покинутым. Где-то в новых и смиренных (мучительно смиренных!) порывах духа искал он разрешения своих загадок, утоления своей жажды, успокоения своей взволновавшейся бездны. В том состояла, как он полагал, его новая миссия, полная самообольщений и хоть продолжавшая также раздирать его мысли, но уже все больше и больше отрывавшаяся (как то доказывал ему Михаил Иванович) от самонужнейшей помощи живым и бедным людям, о благополучии и довольстве которых он так продолжал думать и так горячо старался. Тропа его блуждала уже где-то далеко от недавних петербургских проспектов, от тех мест, где пять-шесть лет тому назад жил его первый судья и великий мечтатель Белинский, с которым он пытался разрешить теперь свой спор признанием покорности и смирения. Впрочем, все эти новые его признания почитались им лишь загадками и только загадками, так что все с т е с н е н и е в его сознании (так он сам его именовал) продолжало быть не более как шумным потоком неотстоявшихся намерений и решений.

– Странно бы требовать в такое время, как наше, от людей ясности, – не на шутку полагал Федор Михайлович, хоть он и старался найти всему свое объяснение и даже выказывал иной раз строгую уверенность в своих заключениях и порывах. Тем не менее порывы все более и более казались ему ненадежными и даже обреченными, и когда они разгорячались в его фантазиях, вдруг как бы защелкивал какой-то замо́к – это вспыхивало в памяти все неумолимо свершившееся в петербургские годы, – и он приходил к выводу, что преграды, некогда поставленные ему, никак не устранимы и решетки с квадратами, на которые он глядел в крепостном каземате, совершенно неразрубаемы.

Опыт прошлых лет неизменно сопоставлялся им с тягостными картинами сибирской жизни, в которой каждый день всегда бывал полон одних и тех же хоть и стремительных, но уже и раздраженных мыслей и изнемогающей тоски. Федор Михайлович был вконец изнурен четырехлетним томлением духа и тела – этого нельзя было не заметить в его впалых щеках, в его омраченных глазах и усталом голосе. Он всматривался в десятки и сотни таких же сосланных, как и он, людей и все более и более уверял себя, что каждый скачок через грань заведенных порядков, через порог недозволенных желаний приводит отчаявшихся и непокорных к душевной поверженности и к обузданию всех страстей. И по мере того, как душа его все более и более уставала от каторжной тяготы и сутолоки, все его прошедшее, со всеми высокими порывами и столичными мечтаниями, вспоминалось ему как призрак, как совершенно неожиданный, хотя и возвысивший его, самообман.

Так изо дня в день и из ночи в ночь происходило в нем некое «перерождение» (как потом полагал он) всех прошлых понятий и намерений. Он без устали проверял свои мысли и подмечал, что они как бы незаметно ширились, менялись и каждая новая мысль поправляла уже поставленную ранее точку. Душевно одинокий, каким он считал себя, он всматривался во все обстоятельства, приведшие его к каторжным казармам, и строжайше, до неумолимости, судил себя и все затеи прежних лет – до последних мелочей. Человек еще мал, очень мал, мнилось порой ему, острожная стена сильней его. Иной раз ему даже казалось: не надо ли было сразу признать всю свою малость и не дерзать переступать через порог? Но нет, – эта унизительная мысль и сейчас никак не уживалась в нем. И не было конца его несходившимся расчетам, – он опускал усталые руки, выжидая свою судьбу, примиряясь со всей своей неразличимой будущностью.

Так это всегдашнее думанье, как и в Петербурге, вполне сейчас владело им, и, обновляясь все иными надеждами, он не разрешил до конца ни одного вопроса.

Крепость стояла как мертвый дом. Все в ней было обречено: люди, мысли, желания и малейшие мечты. То есть мечты про себя допускались во всякое свободное время, когда изнурение и судороги в коленях сменялись тихим одиночеством и всеобщим молчанием, в котором бывал всегда затаен великий гнев и притупленная месть, но мечты вслух, а тем более в действии обрывались большей частью холодным и голодным карцером, а в иные разы даже и изрядной порцией розог. Омский острог без пощады забивал, мертвил ум и волю. А Федор Михайлович вот уже четыре года от зари до зари ходил по кругу его заведенных порядков… Нестерпимая тягота! Не ведающая никаких остановок тревога ума! Расскажи о них червяку – и тот призадумается… Федор Михайлович не потерял своей торопливости, уж это никак (было бы куда спешить), но он отступал назад перед острожной математикой. Она закидывала его новыми и новыми формулами, ломала его и вот… повергла. Да, дважды два – четыре, и только и не больше, и ты должен уже это признать и так исчислить свою жизнь, чтобы никак у тебя не вышло пяти… Так он старался рассудить и смирить свои чувства.

Дни в мертвом доме текли – хмурые, холодные и обездоленные. Они похожи были один на другой, как два ковша воды, взятых из Иртыша. Их набралось уже много. В уме Федора Михайловича запечатлелась целая новая – каторжная – эпоха, и он, ссыльный распространитель письма Белинского, сейчас одиноким и примиренным умом оглядывался назад и ждал свое новое поприще – поприще человека, шагающего без кандалов.

Это время наступило в январе 1854 года. В последнюю ночь, когда он лежал на досках, еще с кандалами, он не мог уснуть. Это была самая мучительная и самая счастливейшая из всех острожных ночей, со слезами радости, с неизъяснимыми предчувствиями, с дрожью в сердце.

Он знал, что утром раскуют его кандалы… И целый вихрь воспоминаний и предвидений пронесся в эту ночь в его голове. Старые, уже одичавшие, мысли вскружились вместе с упоенными планами на будущее.

– Прошлому – конец! – воскликнул он. – На него я отвечу будущим. И будущим поясню все прошедшее, – перебирал он в счастливом уме свои завтрашние шаги на земле. – Завтра я пойду без кандалов. В п е р в ы е без кандалов! Проснусь ч е л о в е к о м! Вдруг после смятенной жизни в этом вертепе обернусь своим настоящим лицом и откроюсь всему миру: и Степану Дмитричу, и Василию Васильевичу, и всем, всем. И брату возлюбленному напишу, что вот стал уже самим собой и готов принять новые минуты жизни.

Лежа на койке, Федор Михайлович в самозабвении грезил и даже что-то про себя бормотал. Мерцающее зарево виднелось ему в темном углу казармы. Рисовались новые лица, новые дела, новые приятели, и даже о н а, роковая греза, замелькала тоже в планах жизни. Он замирал под ее пронзающими взглядами и сулил ей такую счастливую жизнь, какую не сфантазировал бы ни один пророк в мире. Жизнь с нею казалась ему неземным блаженством, и даже слезы во сне выступали при мысли о такой именно судьбе.

Он едва-едва дождался утра. Под это утро он дал клятву служить всему человечеству и в первую очередь сломать для него ржавые задвижки тюрьмы. Он обещал негодовать против кандалов и творить во имя бедных людей, униженных и оскорбленных, во имя человека и его великих испытаний. Он гнал от себя и даже отвергал несбыточные мечты, которые когда-то наполняли его душу торжественным трепетом на «пятницах» у добрейшего Михаила Васильевича, хоть он и знал им великую цену. Мятежная мука неутоленного и сдавленного желания свободы и счастья жила в нем, однако, в возросшей силе. Цепи, которые сковывали человеческий дух и волю, он ощущал теперь, после своих испытаний, даже сильнее, чем прежде, и клялся бить по ним своим словом. А слово его отдавалось теперь всеми восторгами любви и проклятиями злу и обману. Во имя любви он отказывался даже от своей душегрейки и ангелочков, то есть, точнее, мог бы отказаться и замечтать о полном отрицании бога, если б понадобилась любовь и самая идея человека, бедного, маленького, но с притязаниями и громкими правами. Бури ума и фантастические страсти его притихли, однако, за четыре каторжных года. Жизнь в тяжелейшем смраде и телесном изнурении сломила его, и он считал, что дважды два должно быть непременно и только четыре, и иной математики – сегодня по крайней мере – выдумать нельзя. Пред ним простиралась новая жизнь – с новыми исканиями и заблуждениями ума и сердца, с новыми помыслами, полными и новой силы, и он радовался ее испытаниям, хотел даже бежать им навстречу, – однако все отодвинутое его прошлое было им навеки спрятано где-то в самой глубине сердца, как великий знак и неизгладимая отметка юности и прежних порывов души.

Как собственный глаз, он берег это прошлое, упрямо дорожил им. Пусть он иной раз отвергал идеи петербургских кружков и даже подтрунивал над поступками и странностями Михаила Васильевича. Пусть иронически иногда говаривал о нем со Спешневым и не соглашался с фантастическими проектами петербургского фурьериста. Но на эту иронию он имел право. Именно он – и никто более, потому что сам вместе с Михаилом Васильевичем и другими прожектёрами жил великими и обязательно всемирными планами. Все было пронесено через огонь души. И слова, пусть несбыточные, и мысли, и поступки, и вся горячность споров – все было выстрадано и все завершилось подвигом и карой, которая – вне оскорблений и дурных воспоминаний. И Федор Михайлович с благоговением помнил теперь имена своих былых друзей мятежной и ищущей мысли. С такими чувствами он именно и выходил из каторги.