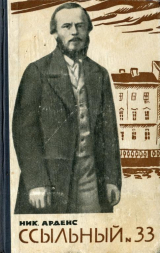

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Чтоб все было по форме и без излишнего шумаНаутро проснулся Леонтий Васильевич в весьма беспокойном состоянии духа. Едва только успел парикмахер выбрить его, как он уже раскрыл перед собой тетради, присланные от «полковника Липранди», и погрузился в чтение. Он с жадностью запоминал новые преступные фамилии, прикладывая пальцы к вискам, что-то высчитывал и соразмерял, мечтательно задумывался и снова устремлялся к страницам тайных наблюдений, старательно расписанных Иваном Петровичем. Почерк был самый настоящий, как у Ивана Петровича, кругленький, с осторожными поправочками, и все буквы стояли чинно, в должном ряду, как бы приготовившись на смотр.

Леонтий Васильевич старался со всех сторон разглядеть новых своих знакомцев, чтоб уже точно знать походку и повадки каждого и сразу же при допросах оглушить тонким знанием всех обстоятельств. Петрашевского он уже ранее знал немного; литографированная записка Михаила Васильевича о дворянских угодьях ходила по рукам столичного дворянства еще с год тому назад. Остальных он встречал впервые. Впрочем, про Достоевского слыхивал неоднократно: кто-то нажужжал ему в уши про новых российских Гоголей, и в числе прочих упомянуты были граф Соллогуб и сочинитель «Бедных людей», столь превознесенный критиком Белинским.

– Так это тот самый? – перебирал в памяти Леонтий Васильевич, надвигая на лоб складки прозрачно-смуглой кожи и пошевеливая густыми усами. – Это тот, что писал о чиновном сословии и о прочем? Из либералов, конечно, а может быть, к тому же и социалист… Праздношатайка! Потому и кричит более всех других и в журналах сочинительствует…

В размышлениях насчет крамольных чиновников Леонтий Васильевич и не заметил, как в кабинет плавной и подкрадывающейся поступью вошел придворный протоиерей с широким лицом и молчащим взглядом. Протоиерей опустился в кресло и тяжело вздохнул.

Леонтий Васильевич тут уж разошелся насчет нынешних молодых умов, надругающихся над самим перстом божьим, и выказал протоиерею все свои затаенные чувства:

– Вместо полезных и спасительных сочинений молодежь читает либеральные романы и юродствует. На Западе – своеволие, а наши молокососы подражают иностранщине, вместо того чтобы благоговеть перед самодержавным престолом и церковью, блюдущими мир и благоденствие. Ведь наш-то образ правления самый сходный, так сказать, с природой, с потребностями человека, – решил он во что бы то ни стало доказать протоиерею. – Мы на середине между деспотизмом восточных государств и буйным безначалием западных народов. Наше правление потому и есть самое отеческое. Наша Россия потому так и велика и спокойна. Частные случаи ничего не значат, возьмите общую физиогномию государства: довольство, мир, тишина, трудолюбие.

Дубельт, как бы наставляя легковерные умы, вдруг пришел в оцепенение, представив себе, что́ было бы, если бы существующий порядок был низвергнут.

– Исчезнет тишина, и самые безопасные люди сделаются бунтовщиками, – с содроганием уверял он протоиерея и самого себя. – Все, решительно все станут недовольны, и тогда уж никакая цензура не поможет. А между тем при отсутствии недовольства и блажных понятий – какого благоденствия достигает страна. Никакой Луи Блан не забунтует, хоть испиши он все перья и испечатай все типографические литеры целого мира.

Протоиерей при этом выпучил глаза и с чувством прохрипел:

– Нынче молодые люди – идолопоклонники и на одной линии с татарином и мордвой стоят. Сущие звери из Апокалипсиса. – Протоиерей взмахнул рукой и закрестился у самого носа. – Церковь наша православная слезы льет перед горнилом всевышнего и матерью заступницей, молясь о заблудших и прося о достойном наказании неисправимых.

– И всевышний исполнит просьбу ее, – уверенно заметил Дубельт, закрыв на минуту свои прыгающие глаза.

Через час он уже был у Орлова со всеми именными списками, записочками, замечаниями и проницательными рассуждениями Ивана Петровича.

Граф только что кончил утреннюю гимнастику и готовился к отъезду во дворец с докладом; у подъезда стояли белые кони, а Степаныч взбалтывал полоскание для графа, предписанное врачами.

Леонтий Васильевич слышал, как за дверьми Орлов долго бурлил полосканьем в горле, после чего принялся звучно и со свистом чихать. Когда кончилась эта утренняя процедура, Орлов вышел в кабинет и, подав влажную руку Дубельту, уселся за письменный стол прямо против бульдога и открыл чернильницу. Главным делом его и Леонтия Васильевича было арестование всех обнаруженных преступных молодых людей.

Дубельт подсказал:

– Нужна решимость и бдительность, чтобы не было никакой огласки. Всех следует арестовать, препроводить в Санкт-Петербургскую крепость, а далее дело будет направлено по высочайшему определению.

Орлов в задумчивости закусил губы, так что его длинные усы опустились вниз, и с минуту в кабинете задержалась тишина.

– Да, да. Арестовать всех! – вдруг, разжав губы и подняв усы, с быстротой произнес Орлов и, к полнейшей непредвиденности Леонтия Васильевича, собравшегося уже лететь исполнять приказ, жарко чихнул прямо на именные списки аккуратнейшего Ивана Петровича. Списки вздрогнули, вздрогнул и Леонтий Васильевич, а Орлов чихнул в другой раз, а за ним и в третий, так что бульдог не выдержал и от сотрясения закрылся. Степаныч торопливо подскочил со свеженькими носовыми платками. Граф звучно высморкался и засверкал желтоватыми белками глаз.

– Распорядитесь, Леонтий Васильевич, чтоб все было по форме и без всякого… излишнего шума, – деловито и вместе с тем желая придать словам оттенок просьбы заключил он и при этом снова открыл бульдога. – Впрочем, повремените до высочайшего утверждения, которое тут совершенно уж необходимо. Сегодня же доложу, – вспомнил он и на том отпустил Дубельта.

Леонтий Васильевич вышел в сопровождении жандармов через главный подъезд и укатил в карете в штаб. Белые кони графа неистово били ногами булыжник, так что кучер еле сдерживал их у подъезда. Наконец появился адъютант с пакетом от графа и велел везти себя немедля во дворец.

Орлов решил отправить свой доклад с адъютантом, так как почувствовал себя нездорово (очевидно, начинался припадок мигрени, которой он страдал еще со времени русско-турецкой войны 1828—1829 годов). В сопроводительной бумаге он писал:

«Посылаю вашему величеству записки об известном деле, из которых вы изволите усмотреть: 1-е, обзор всего дела, 2-е, три тетради с именным списком участвующих, и с описанием действий каждого из них, и с означением их жительства. В обзоре вы изволите усмотреть удобнейшее средство к арестованию виновных. Предложение это будет исполнено, если ваше величество не сделаете каких-либо изменений. По моему мнению, это вернейшее и лучшее средство… 21 апреля… Гр. Орлов».

Николай сурово надвинул брови и весь застыл от любопытства, когда перед его глазами распростерлось «известное дело». Быстрыми пальцами он перелистал все тетради, потом впился в фамилии, с каллиграфической ясностью выведенные Иваном Петровичем, и зло ухмыльнулся, когда вдруг против «Кузьмина» прочел: «штабс-капитан Генерального штаба», а против «Григорьева» – «офицер Конногвардейского полка» и против «Львова» – «штабс-капитан лейб-гвардии Егерского полка»… Призраки 25-го и 26-го годов снова и снова задвигались в пугливом и холодном воображении… Он оторвался от исписанных страниц и, нахмурив лоб, посмотрел в окно, как бы задумавшись о чем-то далеком и досадном. Правый палец руки крепко подпер наклонившуюся голову в самый висок, на котором подпрыгивала кривая синеватая жилка.

Он прочел все дело. Многое показалось ему умышленным форсом праздношатающихся дворян и офицеров и к тому же преувеличением следователей, тем не менее самый заговор с большим кругом участников (во всей своей полноте столь проникновенно изобличенных Иваном Петровичем) привел его в неистовство. Он решил покарать должным образом возмутителей и жестоко пресечь крамолу в поучение всем неблагомыслящим и даже на будущее время, а в особенности для того, чтобы показать пример должного наказания перед Западом и заграничными вольнодумными теориями.

На другой день на записке Орлова он написал:

Чиновники затрепетали«Я все прочел, дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь; точно лучше, ежели не будет разгласки от такого большого числа лиц, на то нужных…»

В этот же день, 22 апреля, в канцеляриях III отделения до пота суетились и бегали взад и вперед – то в кабинет Дубельта, то в стол тайной переписки – чиновники особых поручений, весьма секретные и доверенные. Они мелькали красными, с нашитым золотом, мундирными воротниками, перебегая от одной двери к другой, и всем видно было: дело готовится не простое и даже, быть может, чрезвычайно тонкое и затруднительное.

Майор Чудинов, усатый и полноплечий жандарм из Петербургского жандармского дивизиона, маленькими жирными глазками сверлил только что написанную писарем Зубодеровым и подписанную самим графом бумагу:

«По высочайшему повелению предписываю вашему высокородию завтра в четыре часа пополуночи арестовать отставного инженер-поручика и литератора Ф. М. Достоевского, живущего на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта, д. Шиля, в третьем этаже в квартире Бремера, опечатать все его бумаги и книги и оные вместе с Достоевским доставить в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. При сем случае вы должны строго наблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было скрыто… Если Достоевский будет указывать, что некоторые бумаги и книги принадлежат другим лицам, то на таковое указание не обращать внимания и оные также опечатать. При возлагаемом на вас поручении вы обязаны употребить наистрожайшую бдительность и осторожность под личною вашею ответственностью…»

Испытанный писарской почерк чрезвычайно стройно и с необходимой фантазией выводил по толстой бумаге сухие канцелярские слова, с особенной безудержностью разрисовывая большие буквы в «высочайшем повелении» и «императорском величестве». Он то расчетливо, как бы в намерении разбежаться, скользил прямой линией, то внезапно расплывался широким чернильным потоком, то так же неожиданно притихал в тончайших изгибах, как бы замирая от усталости, то кружился в обильных завитках, никак не находя достойного заключительного взмаха пера.

Майор Чудинов от избытка настроения потирал левой ногой правую, так, что скрипели жирно смазанные сапоги. Кровь волновалась, в нем. Слова начальства были для него самыми решающими в мире словами, и перед ними он всегда чувствовал себя как бы частицей начальства; ужасно приятно было слыть хоть ничтожнейшей осью в беге великих событий.

Он недолго сидел на месте, решительно встал и застучал каблуками по широким коридорам, причем стук отдавался эхом во всех противоположных концах. Паркет вздрагивал от его шагов, а стекла в толстых архивных шкафах, стоявших в коридоре, мелко и быстро дребезжали.

Он сделал распоряжения относительно предстоящих арестов, назначил жандармов и снова вернулся в свой кабинет, где беспокойно заходил из угла в угол, очевидно в рассуждении, как бы ловче и удивительнее для начальства исполнить столь неожиданно важное поручение. Наконец он обдумал каждый поворот своей широкой и скуластой головы в предстоящих действиях, каждое движение бурлящего голоса и исчез в зигзагах коридоров III отделения.

По высочайшему повелениюСтолица неслась в экипажах и пролетках из улицы в улицу: кто спешил к обеду, кто – по торговым делам, чтоб пораньше перебежать кому следует дорожки; улицы вмещали всех спешивших, а булыжник дрожал под колесами, покрывая стуком говор толпы.

Федор Михайлович утром рано вышел из дому с намерением быть у Краевского, перевозившегося уже на дачу, но по дороге почувствовал головную боль и до того свирепую, что далее и не пошел, а отправился прямо к Степану Дмитричу, где часа два соснул в кабинете на диванчике, пока Степан Дмитрич не воротился домой после объезда больных.

Степан Дмитрич был на этот раз особенно говорлив и расточителен в отношении своих чувств, и это даже раздражило Федора Михайловича. Ну до чувств ли в самом деле, если голова болит и в груди будто давит! Правда, постепенно ему стало легче, и Федор Михайлович даже от души улыбнулся, поглядев на свой обездоленный и тоскующий кошелек. Но упадок сил по-прежнему томил его. Лежа на диванчике у Степана Дмитрича, он припомнил, как точь-в-точь такая же тоска была у него, когда он уходил в отставку, после того как государь не одобрил какую-то чертежную работу его. Он будто предвидел, что непременно произойдет именно это неодобрение, и заранее положил себе целью обязательно выйти в отставку и приняться за изучение душ человеческих.

– Я точно и сейчас выхожу в отставку, добрейший Степан Дмитрич, – рассуждал он. – Чертежи мои не признаны, видите ли… Не удостоились внимания… – Федор Михайлович улыбнулся разочарованно и с досадой.

– Да полно вам! – успокаивал его Степан Дмитрич. – Вам все чудится, будто все отвернулись от вас, и на каждом шагу вы ждете, что оступитесь. А ведь это вовсе не так. Первенствуйте, Федор Михайлович, главенствуйте. Мой вам в том совет. Ведь незаметно, а вас начинают слушать. И по-настоящему слушать, не то что господина Тургенева, на которого раззевают рты, а потом впадают в полнейшую скуку.

– Уж не знаю что, а некий голос во мне предчувствует великие цели и манит меня, и я, как игрок, дрожу над ста тысячами, свеженькими, вот только сейчас выигранными, и над кучей золота ставлю все больше и больше, уж сколько рука захватит… Стремлюсь, Степан Дмитрич, стремлюсь, и некий голос все твердит мне и зовет. Вот и сейчас: лежу я у вас, а в тишине кто-то шепчет мне. Вы понимаете: тишина полнейшая, а кто-то еще и еще тише шепчет: отдай, мол, душу свою живую. Душа живая не для тебя даже и создана, а для целой вечности. Вот и отдай! А потом вдруг окно с шумом закрылось (ветер-то с улицы ударил), и тут я послышал уж ваши шаги…

– Уж не белые ли ночи причиной? – опросил Степан Дмитрич как бы себя. – Да ведь это же, Федор Михайлович, ваши бури в крови, ваша математика, которую вы возомнили преодолеть… Смею утверждать. А посему: именем медицины (медицина превыше всех поэтических идей) повелеваю вам рассчитаться с вашей математикой раз и навсегда и всю фантастику подчинить уму положительному. Дважды два – четыре и никак не больше, запомните это и не посягайте даже опровергать.

Степан Дмитрич провел рукой по плечам Федора Михайловича, как бы для успокоения и ободрения. На худом и желтоватом лице Федора Михайловича скользнула снова улыбка, причем с наружной стороны весьма робкая и почтительная, но, как хорошо подметил Степан Дмитрич, несдающаяся, с тревогой и с ясным намерением стоять на своем. Он заговорил (словно задрожала надорванная струна) о своих летних планах и лечении и при этом все потирал одну руку другой, выказывая чрезвычайное нетерпение: видимо, он торопился куда-то вперед и вперед и досадовал, что время идет так медленно и еще далек тот день, когда он достигнет превысших целей и сольется со всем уж человечеством в избытке чувств по поводу исполненной миссии.

Он ушел от Степана Дмитрича, взяв шесть пятачков из общей копилки и будто немного успокоившись в мечтах и заботах. Однако не прошло и десяти минут, как снова он появился у Степана Дмитрича, причем совершенно промокший (как раз только что пронесся короткий, но сильный дождь), так что пришлось Степану Дмитричу дать для перемены свое белье и даже костюм. Федор Михайлович переоделся и выпил горячего чаю. Он вытер носовым платком мокрую бородку и едва видимые усы и с чувством пожал руку Степана Дмитрича.

Тучи рассеялись, и мокрый Невский снова засверкал, стуча и гремя, под солнцем.

Согревшись, Федор Михайлович решил сделать маленький променад. Он шел, раздумывая о своих кружковых приятелях. Удивительное дело! Как будто все они были ему и «свои», но в чем-то – он сам это плохо понимал – они были и чрезвычайно далеки от него. Взгляды, пожалуй, казались ему в большой степени и одинаковыми. Даже у Михаила Васильевича были мысли, замечательно схожие с его мыслями. Но между ним и ими стояли все же и преграды непереходимые. И часто казалось ему, что его новые и пылкие знакомцы были людьми совершенно другими и с иными намерениями. Вот так, как на опушке леса вдруг рядышком с дубками в отдалении попадется березка… Как будто и грунт у них один и тот же и одинаково все трепещут листочками при ветре, а породы-то безусловно разные! Но с этими людьми Федор Михайлович связывал свою жизнь. Судьбу свою он слышал сейчас именно от них и ждал ее, ждал необычайно и нетерпеливо. Мало того – он сам полагал смысл всего существования своего и предстоящих дел в одной и чуть ли ни единой для всех идее. Он частенько подсчитывал, сколько сил прибыло к нему в текущие годы великих мечтаний. И сколько сил он сам отдал на эти мечтания. И как бы иной раз он ни сомневался в прочности ходивших в кружке Михаила Васильевича идей, он сейчас верил, что из них родится истина… Он благоговел перед упорством самого Михаила Васильевича, и хоть многое из его мнений решительно отрицал, но все же чувствовал, что тот не отступится от своего, что он да и другие пойдут от слов к делу.

К тому же (надо это особенно признать) твердости в мыслях вполне способствовала и теперешняя твердость здоровья Федора Михайловича. Хоть он временами и впадал в решительные иллюзии, однако «кондрашки» его, хилость в физическом состоянии до неузнаваемости отодвинулись в прошлое…

– Надо жить сильно, – считал он. – Уж это первым долгом. Иначе – гибель всей мысли, всем замыслам.

И Федор Михайлович пуще прежнего озабочен был мыслями.

Ночь стояла удивительно тихая и сырая – после дождя. Проходя мимо дома Дурова, он заметил темные окна и подумал: «Все спят, и Николай Александрович, значит, уехал домой» (у Сергея Федоровича было маленькое собрание кружка).

Но в окнах второго этажа, где жил Григорьев, за створками, Федор Михайлович увидел полный свет, и его потянуло зайти к Николаю Петровичу. Он мало знал о жизни этого поручика Конногвардейского полка, но с недавнего времени, видя, как в его хилом теле никогда не умолкали сильные порывы гордого духа, питал к нему полнейшее уважение и доверие. Николай Петрович несказанно обрадовался Федору Михайловичу, которого почитал как сочинителя и умнейшего хранителя высоких социальных идей. Горячая беседа их затянулась незаметнейшим образом, и было уже три часа, когда Федор Михайлович, спустившись с лестницы, очутился на тротуаре опустевшей Гороховой.

Кликнув извозчика, дремавшего на углу, он направился к себе домой. У Бремера тоже все спали, и даже недавно воротившийся со службы Иван храпел в кухне на полу. В комнате у себя Федор Михайлович быстро зажег свечу, задернул занавеску и снял пиджак.

На столе он увидел свой кругленький самоварчик, видимо заранее приготовленный ему Иваном и еще не переставший, словно про себя, прерывисто (в виде как бы «пунктира») шуметь. Федор Михайлович любил, придя с говорливого вечера, в своем уединении выпить чашку-другую чаю. В такие минуты, если он не слишком бывал растревожен, остывал его душевный пламень, и он испытывал полное довольство самим собой. Все, что днем успевало истомить его, сейчас приходило в состояние некоего равновесия, все казавшееся ему неразрешимым и непоправимым вдруг прояснялось.

Он присел к столу и, развернув купленную на Невском «малороссийскую» колбасу и ситный хлеб, достал из буфетного шкафа свою неразлучную стариннейшую чашку с синенькими узорчиками. Сбереженная с давних пор, она всегда расшевеливала в нем благородные воспоминания.

Он задумался над этими воспоминаниями и долго-долго, думая над ними, вытирал полотенцем свою любимейшую чашку. Он вытирал – и вдруг… она каким-то незаметным манером выскользнула из его пальцев и, к его ужасу и полнейшей растерянности, упала на пол. Раздался чуть звенящий стук, приведший его в содрогание. Федор Михайлович отскочил от стола вместе со своим стулом и, бросившись к полу, увидел осколки, беспомощно рассыпавшиеся под его ногами. Он не смог даже сразу к ним прикоснуться – так был ошеломлен всем неожиданно происшедшим – и несколько минут в неподвижности глядел на них вниз. Потом осторожно собрал их на ладонь левой руки и положил на стол. В глазах его отразилась совершенно неутешная досада и печаль. Он долго и почти не шевелясь сидел у стола, перебирая пальцы правой руки и постукивая ими о деревянную, с точеными узорами, хлебницу.

А самовар тем временем уже затух. Его мечтательный шум, так нежно касавшийся слуха Федора Михайловича, растворился в наступившей и словно притаившейся тишине. Раздумывая, Федор Михайлович как-то безучастно и нерешительно встал и взял с этажерки пачку сложенных и исписанных листов и какую-то книжку. Вспомнилось ему, что получен новый помер «Отечественных записок» и надо его хотя бы просмотреть и перелистать. Он всегда любил перед сном перелистать какой-либо журнал или новенькое издание. Не торопясь, словно насилуя себя, он разделся и лег. Но сон долго и долго не шел. Досадливо вспомнилась разбитая чашка. Федор Михайлович перебирал страницы журнала, однако мысли его так и норовили скрыться в разные стороны. Лежа в кровати с последними «Отечественными записками» в руках, он вспомнил почему-то о Луи Блане и представил себе его черные и густые волосы, за которые таскали депутаты правой стороны… Ужасно вдруг забавным и вместе с тем досадным показалось ему это мерзейшее зрелище.

– А все-таки вековой порядок трещит, – усмехнувшись про себя, решил он, – трещит, как ни таскают за волосы. Пусть не нашли еще новых дорог, но старые-то все пришли к тупикам… Это уж наверняка.

Едва только образы Франции скрылись из сонной памяти Федора Михайловича, как ласкающие воспоминания о его собственных образах замелькали в его мыслях, всегда и неумолкаемо о чем-то хлопотавших. И на первое место тут стали лица последнего романа: и княжеская девочка Катя, и задавленный нищетой Егор Ефимов, и сама Неточка Незванова, вконец измученная тяготами жизни, но гордо смотрящая вперед. Как хорошо, думает он, что много-много уже написано им и напечатано: и «Белые ночи» недавно вышли в журнале, и начинается печатание «Неточки Незвановой», и можно уже решать судьбы новых героев и героинь. И Федор Михайлович хочет сейчас своей Неточке подарить счастье – в полное вознаграждение за ее униженность; он предрекает ей достойную будущность – она будет артисткой, и замечательной артисткой, так он и напишет о ней. Эх, да до чего же это будет взыскательно и поэтично! – думается ему. И как будут любоваться судьбой его девочки и судьбой обиженного мальчика Лариньки, который еще покажет себя и постоит за свое право на жизнь. Детские образы, обступи Федора Михайловича, утешно провожали его ко сну.

С мыслями о Неточке Незвановой он стал задремывать. Но не успел он даже забыться сном, как вдруг в комнате совершенно ясно послышались чьи-то шаги. Он схватился зажигать свечу и вскрикнул:

– Кто там? – и в это же время заметил, как чьи-то руки тоже зажигают свечку в фонарике.

– Что случилось? – уже настойчиво произнес он, привставая с кровати.

В ту же минуту что-то брякнуло у двери (как ему показалось – сабля), и в полуосвещенном пространстве, с усилием открыв глаза, он различил необыкновенных и даже подозрительных людей. Приглядевшись, он увидел одного военного, плотного мужчину в голубом мундире, а сзади него квартального или частного пристава, в дверях же стоял еще один солдат, тоже в голубом (это у него-то и брякнула сабля).

Жандармский офицер (это был майор Чудинов), как бы желая проявить должную осторожность и к тому же не очень напугать спавшего, спросил мягким басом:

– Вы господин Достоевский?

– Да… – все еще недоумевая и удивляясь, ответил Федор Михайлович.

– Как ваше имя и по батюшке?

Федор Михайлович также ответил.

– По высочайшему повелению вы арестуетесь, – медленно произнес Чудинов, стараясь в тоне голоса показать, что, мол, это сообщение не доставляет ему какого-либо удовольствия, а, напротив того, скорбь и досаду.

Тут Федору Михайловичу раскрылись намерения пришедших.

Он почувствовал, как кровь бросилась к голове, так что на минуту он даже остановился, сидя на кровати, как бы в онемении. Но тотчас же пришел в себя и решил, что надо первым долгом одеться.

– Позвольте же мне… – застенчиво и недоумевая произнес он.

– Ничего, ничего. Одевайтесь. Мы подождем-с, – перебивая, ответил жандармский офицер и приступил со своими помощниками прямо к делу.

Вместе с приставом он стал рыться в бумагах и книгах, лежавших на столе и в ящиках, перебрал и переглядел отдельные записочки, черновое письмецо Федора Михайловича к Краевскому, какие-то исписанные вдоль и поперек клочки бумаги и журналы. Все это он поскладывал в столбики и отложил на стулья.

– Не найдется ли у вас веревочки? – с чрезвычайной мягкостью в сиплом голосе спросил он у Федора Михайловича, окинув маленькими глазками стол и кровать.

Федор Михайлович кинулся было к ящикам, но веревочки там не оказалось. Меж тем стоявший у двери солдат, жандармский унтер-офицер, извлек из сапога пропотелый клубочек веревки и старательно подал начальству. Пристав связал отложенные письма и книги и отошел к печке для продолжения осмотра. Он долго шарил в старой золе, причем без всякого спроса разгребал ее чубуком Федора Михайловича, на что последний не догадался даже ничего возразить – так был озадачен и даже ошеломлен невозмутимостью и глумительностью действий вошедших. В золе, однако, ничего преступного не было обнаружено. Закрыв заслонку, пристав велел унтер-офицеру стать на стул и осмотреть печь сверху. Жандарм, брякая саблей и стуча каблуками, поднялся на стул и полез на печь, но, к общей неожиданности, сорвался с карниза и полетел сперва на стул, а потом вместе со стулом на пол. Пристав еле успел отскочить от места столь несвоевременного падения, нарушившего всю торжественность, приличествующую событию, а жандармский офицер издал звуки, выражавшие явное нетерпение и неудовольствие. Федор Михайлович стоял молча и как-то лениво смотрел на хозяйничавших господ. Он слушал, как за дверью ходил проснувшийся Иван и хозяйка беспокойно о чем-то расспрашивала своего слугу. Стуки в комнате растревожили ее безмятежный сон.

Пристав тем временем заметил лежавший на столе пятиалтынный, чрезвычайно ветхий и согнутый, и это повергло его в печальные размышления насчет того, не ведет ли сей предмет к настоящим следам преступлений.

– Уж не фальшивый ли? – съязвил Федор Михайлович.

– Гм… – мычал пристав, пошатывая головой и тяжело дыша, после того как избегнул всех последствий своего опыта с печкой.

– Гм… – подтвердил сомнения и жандармский офицер.

– Это однако же надо исследовать, – решил пристав и присоединил пятиалтынный к делу.

После этого пристав и унтер-офицер взяли под мышки узлы с бумагами и книгами и, грузно ступая, направились в коридор, к выходу. За ними медленно зашагал майор Чудинов, стараясь пропустить вперед себя Федора Михайловича, натягивавшего на ходу шинель. Испуганная хозяйка и недоумевающий Иван молча его провожали.

На улице стояла, дожидаясь, казенная черная карета.

В нее влезли пристав и солдат с узлами, за ними Федор Михайлович и, наконец, майор Чудинов.

Лошади, застоявшиеся в холодном предутреннем мраке, бойко тронулись, и карета звонко застучала по булыжнику.