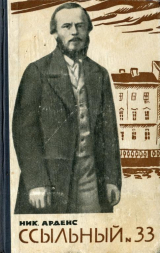

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)

Вечером того же дня Николай Алексеевич помчался к Аничкову мосту, в Лопатинский дом, к Белинскому.

– Новый Гоголь явился! – с жаром проговорил он, не успев поздороваться с Виссарионом Григорьевичем.

– У вас Гоголи-то как грибы растут, – охладил тот с одного маху Некрасова, беря из его рук большую тетрадь с «Бедными людьми».

Белинский перелистал рукопись и, вскинув глаза на Некрасова, задумался.

– Досто́евский? – спросил он, сделав ударение на «сто».

Некрасов кивнул головой.

– Это товарищ Григоровича по Инженерному училищу.

Оглянувшись назад, Белинский медленно опустился в старенькое кресло и, вынув платок, вытер им пот со лба. Он был слаб. К вечеру слабость совсем одолевала его; щеки покрывались румянцем, выдававшим чахотку. Он с минуту помолчал, тихонько откашлялся и, снова поглядев на стоявшего перед ним Некрасова, пообещал рукопись непременно прочесть.

Обрадованный, Некрасов поторопился уйти и крепко, от души, пожал влажную руку Белинского.

Белинский поднялся с кресла и положил рукопись на столик у дивана: чтение ее он, видимо, приберегал ко сну. Засыпал он поздно. Вечерами долго сидел за письменным столом. Тут же, на столе, лежали у него всевозможные грамматики, азбуки, журналы и даже сонники и гадальные книжонки. А возле чернильницы светлел целый ассортимент нюхательных спиртов.

К полуночи он чувствовал себя лучше. Озноб проходил, и он, прибрав письменный стол, ложился спать.

«Бедных людей» он развернул, лежа на диване, и стал читать. Прочел первые страницы. Остановился. Стал читать дальше и заметил, что сон не идет. Свечка догорала. Он вынул из ящика другую. Вспомнил Некрасова. И ему подумалось: Николай Алексеевич не промахнулся. Выискал немалый клад. Как е г о зовут-то? Ах, да, Достоевский…

До самого утра Белинский не мог заснуть: он все листал и читал принесенную тетрадь и, порой отрываясь от нее, ходил в беспокойстве по комнате, подергивая плечами, и словно ждал кого-то.

Чтение продолжалось и на другой день. Виссарион Григорьевич не удерживался, чтобы не сказать всякому, приходившему к нему, о важной литературной новинке.

– Понимаете, второй день не могу оторваться, – повторял он, – тут открыты такие тайны жизни, такие характеры, такие типы, что и не снились никому! А драма-то какая!

В голосе Белинского была теплая дрожь – верный знак взволнованности и того довольства, с каким он всегда встречал появление таланта в литературе.

Через два дня в десять утра Некрасов позвонил в квартиру Белинского.

– Дайте мне Достоевского! – встретил его хозяин, едва тот снял пальто.

Некрасов раскрыл рот, на левой щеке его заиграла ямка; радостное волнение сковало его речь. Он молча выслушал восторженные слова Белинского об авторе новой рукописи:

– У него – талант… Он проник туда, куда никто еще до него не проникал. Приведите! Приведите его скорее.

Достоевского «привели».

Федор Михайлович сперва оробел, очутившись в кабинете «страшного (так говорили о Белинском) критика». Но через минуту он стал приходить в себя. И кабинет Белинского показался ему не таким пышным и важным, каким был в его предположениях, и мебель, состоявшая из небольшого дивана с износившимся чехлом, высокой неуклюжей конторки, крашенной под красное дерево, и таких же двух решетчатых стульев и письменного стола, заваленного книгами, – все это вскоре представилось ему неожиданно скромным. Его поразило лишь обилие цветов. Все пустые места у стен на полу и подоконники были заставлены рододендронами, розами и гвоздикой разных сортов, благоухавшими густым оранжерейным запахом.

И сам Белинский предстал перед ним обыкновеннее: он был худощав и бледен, и Достоевский подметил в нем большие и выразительные глаза, несколько приплюснутый нос и белокурые волосы, падавшие на лоб.

Правда, – как показалось Федору Михайловичу, – он его принял сперва в полном безмолвии и как бы сдержанно. Но когда он усадил его в кресло и сам сел на стул, причем его криво застегнутый сюртук поднялся вверх и закрыл воротом всю его худую шею, Федор Михайлович понял, что эта важность связывалась с теми чувствами, с какими он собирался излить свою душу.

– Да вы понимаете ль сами-то, что́ вы такое написали? – с пламенем в голосе спросил он Федора Михайловича, встав со стула. – Вы только чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это все так понимали.

Белинский зашагал по комнате, как будто в намерении что-то вспомнить и найти необходимые слова; при этом он несколько раз взглянул в окно, так что Федор Михайлович успел уловить сухой блеск в его глазах. И снова он подошел к Федору Михайловичу, с трепетом внимавшему его словам.

– Понимаете ль, понимаете ль, – что это вы такое написали? – не раз повторил он, даже с некоторой дрожью в голосе. – Вы до самой сути дотронулись, самое главное разом указали. Вам сама правда открылась. – Последние слова произнесены были с особым усилием в голосе. Виссарион Григорьевич от избытка чувств всегда несколько вскрикивал, после чего как бы останавливался, делал некоторую паузу и снова начинал спокойно дышать и медленно и тихо говорить.

Федор Михайлович ощущал жар в щеках и упорно следил за Белинским, зашагавшим мимо него вдоль кабинета и порывисто жестикулировавшим, словно раздумывая про себя и что-то к чему-то прилагая.

– Вы одной чертой выставляете самый смысл… Цените же ваш дар и оставайтесь верным ему, – в напутствие произнес он.

В голосе Белинского Федор Михайлович уловил почти благодарность и думал: действительно ли заслуженную им?

Он не помнил, как он попрощался с ним, как взял свою тетрадь, как сбежал по лестнице во двор и вышел на Невский.

– Неужели и вправду я так вознесен? – спрашивал он себя. Под его ногами убегали назад серенькие плитки панели, а он шел и шел, не видя никого перед собой.

– О, я буду достойным этих похвал! И какие люди, какие люди! Вот где люди! – замирая, говорил он. – Я заслужу. Пребуду верен, – обещал он себе.

Белинский пленил Федора Михайловича. «Каков порыв и какая сила приговора!» – думал он о нем.

В серой и угрюмой комнате его играли розовые лучи. По обоям разлился чудный, фантастический свет: никогда такого он не видывал под своим потолком.

Он сел у окна и погрузился в мечтания. В ушах слышалось какое-то пение, и чей-то голос твердил: пробил т в о й час.

– Перелом н а в е к и, – заключил он, перебрав в потрясенной памяти только что пронесшиеся минуты.

Но, занесясь высоко в мечтах, он вдруг остановился, пощупал руками свой ворот и явственно понял, что вовсе не о призраках тут идет речь и даже не о мечтах, а о самих фактах, которые сейчас вихрем налетели на него. Безумец! А он все это почитал за дикую фантастику, за бред разгоряченного ума.

– Верить, верить надо! – решил он. – И к ним идти, к этим людям. К ним! С ними! Вот что надо! И это не обман воображения, не мираж, а впрямь действительное, настоящее, сущее.

Федор Михайлович в экстазеНекрасов безоговорочно определил дать «Бедных людей» в затеянный им «Петербургский сборник», к которому он приохотил наилучших сочинителей, так что об «Отечественных записках» не пришлось Федору Михайловичу и думать. Между тем он пребывал в полнейшем экстазе. Летом он съездил в Ревель к брату и, возвратясь, тут же, сразу, не теряя ни одного дня, принялся за новые сочинения, которые уже подвертывались и сами как бы складывались в его воображении. Он купил сразу пять дестей наилучшей бумаги, чтоб уж наверняка хватило на все решительно замыслы. Он заметно приоделся и даже нафабрился, а шею повязал широким шелковым галстуком цвета бордо, особенно ввиду мигом развившегося страстного интереса к нему со стороны дам. Дамы прослышали о новом сюрпризе в обществе и все свое любопытство обратили на него.

Благородный сочинитель Достоевский стал заманчивой личностью, которую встречали шампанским во многих просвещенных домах. Федор Михайлович порою даже по свойственному себе недоверию и мнительности уставал от любезностей своих многих новых знакомцев, но – что было вдруг для него самым будоражащим и непредвиденным – он стал подмечать за ними и некое злоязычие. От городских вестовщиц и фиделек он улавливал эксцентрические слухи о самом себе и уж давал полную волю своей подозрительности, видя кругом и поклонение и вместе с тем какие-то странные и небрежительные насмешки, так и выдававшие человеческое двуличие. Порою он совершенно терялся, недоумевая, как могли какие-то неведомые ему лица вдруг после всеобщих похвал и велеречивых суждений передавать из дома в дом азартные и злейшие мысли о его вступлении в литературу. Самолюбивый дух был потрясен неожиданными уколами, и он стал все рьяней бросаться к бумаге и уже записывал необыкновенные подробности раздвоения некиих личностей, отчасти с упоминанием и собственных мельчайших душевных приключений, которые он объяснить до конца так-таки и не мог.

Видя в себе развившуюся силу мысли и потому и все права стать сочинителем, он писал, разумеется, о явлениях, подмеченных им в кругу живых и проницательно наблюдаемых им лиц; он сочинял особые и вполне самостоятельные истории, но вместе с тем чувствительные и тонкие частицы своей души преднамеренно и непременно оставлял на тех листках, которые громоздились друг на друга на его письменном столе.

– Куда как скудна наша жизнь и как унижен сам человек, – рассуждал он, полный чувствительного внимания к своим собственным возбужденным мыслям и ко всему обездоленному люду, столь примелькавшемуся уже его глазам. – Ведь живет этот наш человек под всегдашним страхом, всегда угнетен и трепетен и всегда про себя негодует. И приучен он уже крепчайшим образом к этому трепету и негодованию. Потому и мыслит он как бы двойственно. В унижении своем обязательно парит над землей и мечтает. В бедности же непременно грезит о богатстве. А все-то мечты эти и грезы оказываются одним тленом, да и только. Вот откуда вселяются в душу бедного и униженного человека оскорбления и злость. От самой-то жизни. От ее собственных зол. И вот почему в этом растерянном человеке основались всевозможнейшие сомнения и неверия и всегда как бы слышны два голоса: один зовет к добру, к свету, а другой весь во зле, весь в негодовании и отрицании и ненавидит мучителей, сам готовый стать оскорбителем и мучителем.

Так, добираясь до самого себя, нумеровал Федор Михайлович картинки добра и зла, составившие особый и главный предмет его чувствительных хлопот. Из давней своей подозрительности, рожденной всей обманчивостью жизни, он вынес недоверчивый взгляд на многие известные ему порядки и на людей и видел сильно развившуюся зависть, пошлость, гордость, двуличие и прочие тайные и явные черты. Ведь вот сейчас Белинский провозгласил в нем талант необыкновенный, оригинальный. Только любители фразистых мелодрам, обольщенные Марлинским, могут, как полагал Белинский, не понять и унизить сочинение «Бедные люди», о котором уже говорят и усиленно говорят в Петербурге, хоть оно и не напечатано. Только писаки, «испугавшиеся за себя», могут хулить новый и оригинальный опыт творчества, – уверяет всех Белинский, говоря о «Бедных людях» и вспоминая, как был враждебно многими встречен Пушкин и как еще решительнее многие отвернулись от «страшной верности действительности» Гоголя. И, слыша эти мнения Белинского, Федор Михайлович с настороженностью следит за всякими слухами о самом себе, проникаясь недоверием и тысячами подозрений к людям, там и сям осмеявшим его, и вместе с тем упиваясь всеми восторженными мнениями о себе, которые тоже в изобилии расходятся по Петербургу.

– Вот они опять и опять изгибаются, – предполагал он, думая о своих злоязычниках. – Вот они с язвительностью и гримасничая устремились поддеть меня, – меня, осмелившегося взять перо в руки.

Федор Михайлович порой сам проникался уже злобой против своих подозреваемых хулителей, не терпя никаких язвительных пересудов насчет своего сочинительства.

– Экая душонка человека, – не удерживался он от широких своих размышлений. – Хочется ей поразить своей положительностью и наградить тебя улыбками и разными тонкими взглядами, и вот она распинается перед тобой, а как выйдет на поверку, так все это ее убранство исчезает вместе со всякими словесными узорами самым необъяснимым манером и выставляется совершенно иной образ. И кому тут верить? У всех все одно и то же, – с отчаянием решал он, хватая в одну охапку всех людей и выискивая в них злонамеренные мысли и полнейшую двойственность натур.

С раздражительностью и мнительностью он перебирал самые крайние побуждения человеческого духа и рисовал их в мельчайших подробностях. И ему уже казалось, что он обозначит сейчас в своем новом сочинении важнейшее и оригинальнейшее лицо, какого в литературе еще никогда и не бывало, с такими именно двусторонними понятиями, и это будет характернейший тип эпохи, которому изумятся решительно все – даже и те, кто теперь криво ему улыбаются.

Листочки его вихрем заполнялись длинными психологическими сценами. Идя на все изобретательства, он с замиранием сердца строчил измышленные им приключения некоего господина Голядкина, весьма расчетливо и, так сказать, фантасмагорично придуманного им.

Он сидит за писанием, и бесплотные мечты застилают ему глаза. В фантастические ночи он носится по переулкам Петербурга и перебирает у себя в памяти все до мелочей – кто и как говорил о «Бедных людях», о нем и о его будущности. Его будущность для него – всё.

Он перезнакомился с бездной народа – самого наипорядочного… И всюду почтение неизмеримое. Любопытству нет конца… Одоевский просит осчастливить его своим посещением. Панаев прожужжал ему уши про его талант. А пуще всех, придя в восторг от «Бедных людей», неистовствует граф Соллогуб. Тот рвет на себе волосы до отчаяния и всех обегал, спрашивая: «Кто этот Достоевский? Где д о с т а т ь мне Достоевского?» Но Достоевский не идет, не откликается и выжидает. Он подозрителен и гордо осторожен со всеми этими отпрысками «благородных родов» и думает о Соллогубе: аристократишка становится на ходули и хочет уничтожить его своим величием.

Он задыхается от собственного счастья и изливается перед братом: все его принимают как чудо. Он не может даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли: Достоевский то-то и то-то, Достоевский так-то и так-то. На днях воротился из Парижа новый сочинитель поэм Тургенев и с первого раза привязался к нему такой привязанностью, будто влюбился в него. «Но, брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него».

Успехи Федора Михайловича ширились с головокружительной быстротой.

Белинский предрекал ему фантастическую будущность и поучал, что он должен брать двести рублей за лист и ни копейки меньше. Тон у него был поощрительный, и из него можно было сделать заключение, что обласканный им молодой человек еще покажет себя и не заставит долго ждать. Молодой человек и не заставлял в самом деле. Он писал новую повесть «Двойник» именно о своем изобретенном лице Голядкине и намеревался ее прочесть Виссариону Григорьевичу и Тургеневу, к которому страстно привязался, несмотря на то что терпеть не мог запаха патентованных вод, употребляемых Иваном Сергеевичем изо дня в день.

Навещая Петербург, Тургенев бывал частым гостем у Белинского и, как и многие, выказывал Виссариону Григорьевичу свое почтение и полнейшую доверенность к словам и действиям. При виде Белинского он притихал и, как другие думали, даже немного побаивался внезапных суждений Виссариона Григорьевича, произносимых всегда с лихорадочным огнем в блистающих глазах.

Чрезвычайно строг был Белинский в своих требованиях к литераторам. Без промаха он чуял и порицал всякую словесную стряпню и презирал ее. Зато все достойное внимания он читал и выслушивал с удивительным неравнодушием. Так с прозорливостью и жадностью он слушал сейчас и чтение «Двойника».

Горячим ключом ударила кровь в голову Федору Михайловичу, когда он, держа новую тетрадь, стал у конторки в кабинете Белинского. Слева и справа были поставлены на ней два подсвечника с зажженными свечами. Первые страницы повести были прочитаны в крайнем волнении, и лишь в последующих страницах Федор Михайлович нашел необходимый и уверенный тон речи, при этом с горькой выразительностью произносил особо его, видимо, волновавшие слова. «Я люблю спокойствие, а не светский шум… – читал Федор Михайлович. – Там у них, в большом свете, нужно уметь паркеты лощить сапогами… там это спрашивают-с, и каламбур тоже спрашивают… комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с… вот что там спрашивают… Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет во мне… Действую не втихомолку, а открыто, без хитростей… Мизерных двуличностей не жалую, клеветой и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно…» – и так далее и тому подобное… так с полным расчетом, стараясь раскрыть самые доподлинные чувства, читал Федор Михайлович свои новые страницы.

Виссарион Григорьевич, расположившись в теплых креслах, в полном забвении всех своих домашних дел, слушал отрывки, изредка и мелко, как бы про себя, покашливая и глядя на конторку с Федором Михайловичем. Он был весь захвачен вниманием и ловил каждое слово, не без гордости произносимое сочинителем «Бедных людей».

Едва чтение было закончено, как Федор Михайлович вынул свой широкий носовой платок и вытер им горячий лоб и шею, после чего, как бы не замечая никого из присутствующих, робко отошел в уголок и молча присел на краешек стула, продолжая прикладывать платок к лицу и беспокойно дыша. Все в это время засуетились, как птицы в ненастье, повставали с мест и заговорили промеж себя, кто о чем… До слуха Федора Михайловича донеслись брошенные шепотом замечания по поводу того, что в прочитанных отрывках видно некое заострение ума, безусловно весьма примечательное, что в них много оригинальности, хотя немало и странностей, что в них сильно проявилась раздраженная душа автора, что автор высоко возносится над земными дрязгами, которые справедливо порицает, и прочее… Но все затаенно ждали, что скажет Белинский.

Однако Виссарион Григорьевич был в сильном приступе кашля и, лишь с трудом подавляя его, смог высказать Федору Михайловичу свое первое и едва лишь сложившееся у него мнение.

– Сила у вас большая, и трагический тон, трагический колорит искусны в высшей степени, – сказал он хриповатым, слабым, но вместе с тем и уверенным голосом, – и мысль вполне оригинальная… Вполне… хотя она пока еще затемнена, скользит поверху… Вы не щадите себя, отдаете всего себя… Но не слишком ли это щедро для такого именно сюжета? Не надо ли беречь все тонкости мысли и всю полноту понимания для еще более высоких художественных целей?!

– Тут – цель не малая, – с осторожностью и смущением вставил Федор Михайлович…

– Да, да… Она гуманна, решительно гуманна, но именно мала… К тому же спрятана за всякими подставными событиями. И она не сразу постигается. Ее надо сыскать… – дополнил Белинский, однако кашель, снова сковавший его, помешал закончить начатую мысль… И все в один голос потребовали, чтобы Виссарион Григорьевич немедля отправился в спальню для отдыха и сна.

– У вас великий дар, – сказал он, прощаясь с Федором Михайловичем и тепло пожимая ему пальцы правой руки, – но надо, надо еще набить руку… – Виссарион Григорьевич при этом любезнейше улыбнулся, сделав остановку и произведя длинный вздох, в коем выразилась болезненная усталость. Тем не менее он продолжил свою речь. – Вы вполне овладеете мастерством слова, вполне, уж в этом нет никакого сомнения… Будущее – за вами.

Глядя на воспаленные и дрожащие губы Белинского, Федор Михайлович с неизъяснимой преданностью слушал его и в восторженных чувствах прилетел домой.

Он был полон мыслей о самом себе. Он задыхался от сознания, что великий ум (сам Белинский!) высоко судит о нем… Но во все эти размышления и воспоминания о недавних днях внезапно вмешивался и какой-то иной голос, режущий сердце и внушающий неверие, боязнь, сомнения и подозрения, «Да всё ли сказано им, Белинским? – задавал этот голос свой вопрос Федору Михайловичу. – Да до конца ли он, Федор Михайлович, знает все, что думает о нем он, его критик, его наставитель? Пожалуй, что не до конца… Пожалуй, что не все…» При этих мыслях холодела душа Федора Михайловича. Он перебирал в памяти все слышанное от Виссариона Григорьевича и вспоминал, что среди всех благородных фраз его было немало таких, которые разрывали ему сердце и теребили душу.

Особенно что коробило его в Белинском – это было неверие Виссариона Григорьевича в потусторонние силы. Белинский, как в том уже убедился Федор Михайлович, решительно не признавал никаких загробных миров, даже насмехался над ангелами и над самим Христом, и как ни пытался доказывать ему Федор Михайлович, что ведь душа-то наша – бессмертна и Христос не кто иной, как самый настоящий и признанный бог, он оставался при своем мнении и даже возмущался невежеством молодого сочинителя:

– Вот поди ж ты, – талантлив, умен, а без боженьки ни охнет, ни вздохнет…

Федор Михайлович при каждом удобном случае выставлял величие божественного промысла, но всякий раз, как это он делал, кривая улыбка Белинского поражала его в самое сердце. Он вспыхивал, стараясь не подавать виду, что способен возненавидеть ради любви к сверхнатуральной идее. Идея была выношена с детства и почиталась им как личная тайна – уж совершенно неприкосновенная. Он хранил ее от света и только во тьме ночи, лежа со смоченными по́том волосами, раскрывал ее перед собою и упивался ею.

Несмотря, однако, на поношение божественного промысла, он бесповоротно склонялся перед силою мысли Виссариона Григорьевича. К нему именно устремлялись его надежды, когда в голове кружились всевозможнейшие литературные мечтания.

А «Бедные люди» между тем уже набирались в «Петербургском сборнике» Некрасова. Федор Михайлович все бегал в типографию и с нетерпением ждал того дня, как они разойдутся по всему миру и всяк скажет, что в них даже сам Гоголь опережен безоговорочно.

Как раз в самую середину января (это уже был 1846 год) вышел «Петербургский сборник».

Федор Михайлович не находил себе места, ожидая – что-то скажут. И вот начали бранить и хвалить в одно и то же время. Иные подметили нарочито умилительный слог автора и стали на все лады расписывать: «Он такой скромненький, тихонький… объясняется все уменьшительными…», «Все у него миньонное, – идейка самая капельная, подробности самые крошечные…» А сложок при этом такой «мягонький и чистенький…», «Наблюденьица такие маленькие… чувства такие нежненькие». Другие набросились на мелочные страсти и говорили, что роман растянут донельзя и расточительность слов превысила всякую меру. Третьи, четвертые и пятые брюзжали каждый по-своему… Одна какая-то дамочка, из «литературных», с морщинками на лбу и притертой степенностью в уме, усмехалась «скороговорочке», какая послышалась ей в сочинении автора, и обилию имен и отчеств, какие изобретены были автором для полноты картины и нравоописания людей. Она язвительно выискивала из текста Анну Федоровну, Захара Петровича, Евстафия Ивановича, Емельяна Ильича и прочих и прочих и все злопыхала и злопыхала в разных редакциях и собраниях.

Брату своему Федор Михайлович подсчитал даже, сколько раз ругали его и сколько хвалили, и оказывалось: ругают три четверти читателей, но одна четверть (да и то нет…) хвалит отчаянно. В «Иллюстрации» не критика, а ругательства. В «Северной пчеле» – черт знает что такое!

Но Федор Михайлович не верит всем этим ругательствам. Особенно булгаринским казенным мнениям. Они ли могут его уязвить? Он помнит, как встречали Гоголя и как бранили Пушкина. Ругали-ругали, а все-таки теперь все читают и хвалят. Так и с ним.

– Сунул же я им всем собачью кость. Пусть грызутся, – мне славу, дурачье, строят!

Но с особыми надеждами и восторгом он думал о своем «Двойнике».

– Наши говорят, что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного.

Федор Михайлович бежал от тех ценителей, которые строили перед ним кислые мины. Пусть перебесятся и поймут. Им еще не понять того, что о н пишет. Только иногда в минуту уединения он вдруг низвергался с вершин блаженства и даже замечал, что он лежит, совершенно распростертый, в пропасти забвения. От него… отвернулись. Он – нуль, и перо его никому не нужно. Даже Белинский, казалось ему, вдруг охладел и про себя в самом деле бранит его.

В такие минуты он не мог усидеть в своей собственной квартире и сбега́л по лестнице вниз, с трепетанием сердца.

Больших улиц он не любил, особенно в такие часы. Презирая Владимирские и Литейные (жил он тогда уже один-одинешенек в комнатах от жильцов на Гребецкой ул.), он забирался в переулки и там бродил, обдумывая новые замыслы, один другого занимательнее. Переулки скрывали его и предоставляли самому себе: на, мол, мечтай в темных углах. Темные углы подвертывались кстати: какая-нибудь гложущая мыслишка вдруг падала и терялась в грязном мраке. Ее место заполнялось таинственным предчувствием чего-то сверх меры блаженного. Ему уже не хотелось прятаться в мышиную щелочку отчаяния, а воображение вело через какие-то триумфальные арки к победам и величию.

И чего только не передумывал он в эти мечтательные часы, в этих темных углах! Он грыз себя за то, что прожил четыре с половиной тысячи. Он рассчитывал и измерял все свои выгоды и проигрыши. Придумывал идеи – да какие! На сотни лет вперед, под самый небесный купол. Жизнь рисовалась ему в исполинских размерах; а он сам по крайней мере величиной с Гомера, иначе, с меньшим талантом, он не стал бы и соваться в мир. А мир его ждет. Но когда он доходил в своих мечтах до фантастических горизонтов, вдруг все обрывалось, и он летел с высоты в страшные бездны. Изобретенный Голядкин казался ему презренным и до того скучным и вялым, что он прощал Белинскому все кислые мины и признавался себе:

– Скверность, дрянь! Из души воротит!

В душе бушевал целый ад. И он отскакивал от своего незадачливого героя, которым хотел смутить все умы человечества. Темные углы становились вдвое темнее. Он прятался от людей, от фонарей, – от самого себя. И в этой тьме видел, что путь его – тернист и туманен. Придя домой, он опускался на кровать и долго лежал в неподвижности, иногда накладывал на лоб полотенце, смоченное холодной водой.

– Это все ему только к а з а л о с ь.

Казался Белинский и все «наши». Казался Христос, шлепающий в рваных башмаках рядом с ним по переулкам, у фонарей с разбитыми стеклами. Казались тысячи рублей, плывущих в его руки от издателей, подшаркивающих своими лакейскими ножками. А где был он сам – настоящий и осязаемый? Где была саркастическая улыбка Белинского и его собственные мечты? Это он точно не мог различить. Грани расплывались, и кажущееся принималось за видимое.

Федор Михайлович начинал думать, что весь мир притворяется, и потому желал полного его разрушения – до основания и без остатка. Даже Белинскому и Тургеневу не оказывалось места на изолгавшейся и промотавшейся земле.

– Что за люди! Что за люди живут тут, кругом меня! – думалось ему. – Ведь не люди, а стена – без окон и дверей.

Григорович умел красноречиво «подносить» этих людей своим собеседникам. Уши Федора Михайловича были любопытны, – не в пример глазам, страшно и до смешного застенчивым. А Дмитрий Васильевич уж и так и этак расписывал Федору Михайловичу – кто, где, когда, что и с какими ужимками сказал про Достоевского и про явленных миру «бедных людей»… Он знал всех этих рассказчиков, краснобаев и бонмотистов, шнырявших из передней в переднюю и поспешавших на всякие литературные сборища, домашние спектакли, живые картины, шарады, пословицы и танцевальные вечера. Они мимоходом стыдливо улыбались, мимоходом соблазняли блондиночек, как бы невзначай сплетничали и всегда выходили сухими из воды. Дмитрий Васильевич хорошо знал эту породу. Несмотря на щелчки и пинки, она жила и грелась под солнцем, играла в карты, лобызала дамские ручки и истребляла первейшие в Петербурге изделия гастрономии. Федор Михайлович знал, что она, предводительствуемая нынешними Тартюфами и Фальстафами, грозит и ему и что где-то там, на литераторских вечеринках, в кружках общественных дельцов, сеет и сеет козни против него самого.

Но что такое все ее происки! Они для него – мышиный писк. Он догадывается, что ей больше и делать-то нечего, как сеять козни. В этом ее закон и пророки. Однако – вот что выступило как нечто непредвиденное и повергало его в полнейшее недоумение: откуда-то, с другой стороны, пошли уже и н ы е. Пошли не маленькие чревоугоднички, рассказывающие о его бедных людях и будто бы чахлых чувствах, пошли прославленные паладины литературы, которым давно рукоплещут прекрасные дамы (вот тут-то речь про вас, Иван Сергеевич, – думает Достоевский). Пошли неистовые рыцари правды, с износившимися шпагами, готовые спровадить к черту в зубы решительно всех, в том числе и его…

И Федор Михайлович видит сонмы своих «врагов», бывших вчера еще друзьями: Тургенев, Краевский, Некрасов, Соллогуб, который недавно сам заезжал к нему и все чего-то допытывался… даже Григорович – все они зачислены им в категорию «неверных». И от них он не ждет пощады и уж не видит никаких поздравительных улыбок.

Жестокая подозрительность совершенно овладела Федором Михайловичем. Он безмерно жаждал наплыва самоотверженных чувств, воспылал надеждами на Белинского, стал боготворить Тургенева, привязался к Некрасову. И вдруг слышит толки, в которых – одна зависть и несправедливость, злая игра самолюбий и претензий. Он силился объяснить, как это под наружным блеском родятся интриги и какая нужда, или хитрость, или мизерность чувств порождают двуличие. Он потому и заторопился с новой повестью, чтобы на художественных примерах разобрать свои недоумения и объяснить разные неповоротливые и коварные человеческие мысли.

Он все острее и острее чувствовал, что судьбы человеческие, непозволительные судьбы мешают людям понимать друг друга, что, остерегаясь чужих желаний, люди поэтому думают и хлопочут каждый за свой риск, не доверяя друг другу, даже боясь друг друга; и мысли о всеобщем страхе жизни, о том, что земля – смесь добра со злом, что надо, и непременно надо, страшиться ее, оглядываясь и налево, и направо, и назад, объяли его всецело и до полного изнурения, и он решил, что и он должен б ы т ь и действовать сам но себе… Было ли это только мимолетное отемнение ума или в самом деле все испуги предыдущих лет тесно сошлись с новыми недоумениями и обидами – он еще плохо знал, но только все более и более проникался тихой осторожностью перед людьми, перед их загадками, и незаметнейше удалялся от них, а все нужное для себя искал только в самом себе, не требуя ничего у других; дойдя до последних границ опасливости и недоверчивости, он с тем большей решимостью оберегал свою честь и амбицию. На каких-то листках нового сочинения он перебирал все «про» и «контры», слышанные им с разных концов по поводу столь гремящего вхождения его в литературу, и иронизировал над своими литературными регистраторами, которые подкапывались под его намерения и совались в его благородную миссию, успевая наподличать и распуская всякие непозволительные слухи. Одним словом, замечтал Федор Михайлович о жизни втихомолочку, хотя и никак не отступался от своих первейших целей.