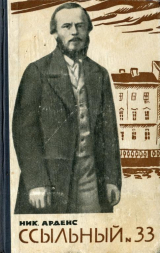

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Владетель Зимнего дворца весьма встревоженИмператор Николай редко выезжал из Зимнего дворца. Здесь, из этого огромного сооружения из камня, мрамора, дерева и красок, в пыли которого погибла не одна сотня пригнанных в столицу крепостных, он одним ухом прислушивался к России, другим – к Западу. Одним глазом выискивал заговоры в своем собственном государстве, а другим – приглядывался к западным столицам и к их подозрительному шуму.

Он не имел обычая долго оставаться в кабинете, за книгой или писанием. Книги он различал и оценивал большей частью по переплетам, всякое же писание томило его, и не до него было ему. Он много и долго ходил по длинным и пышным, в своем тяжелом великолепии, залам дворца, над которыми взыскательно трудились Стасов и Тауберг, после того как дом-колосс, равный по величине Лувру и Тюльери, вместе взятым, сгорел в декабре 1837 года.

Залы и коридоры дворца с самого раннего утра и до позднего вечера слышали твердые шаги императора, испытывавшего потребность всегда быть на ногах, всегда распоряжаться и за всем следить. В светлые дни он ходил один. В сумрачные, когда с Невы в огромные залы дворца наползал черно-желтый туман, он предпочитал прогулку с адъютантом. В эти дни он не любил глядеть в окна, обращенные к Неве. При всей своей свирепости и стремлении всем внушить страх, Николай страдал напуганностью еще с 1825 года и был необычайно подозрителен, так что когда из-за шпиля Адмиралтейства или из-за Петропавловского собора, правее которого, у крепостного глассиса, он некогда выбрал удобное местечко для казни пятерых декабристов, все что-то мрежило, а с моря плыли, покачиваясь, тяжелые облака, ему начинало казаться, что вся крепость шатается и грозит ему, помахивая соборной иглой. Он не верил в такие минуты Зимнему дворцу. Воображение тут разыгрывалось все более и более, и император, сжимая шею, точно пытаясь спрятать ее с головой в толстый, с галунами из серебра, стоячий воротник, уходил в свой кабинет.

Туман сгинет, в окна польется свет алмазными потоками на паркет и золоченую мебель, и Николай жадно обводит глазами набережные, Васильевский остров, Петропавловскую крепость и дорогу на острова. На эспланаде против крепости несколько лет тому назад он приказал устроить новое гульбище для народа – парк Александровский. Теперь здесь играют военные оркестры музыки, а в саду построен ресторан Кремера с особым оркестром, за вход двадцать копеек. Николай слушает музыку и отдаленный шум и в подзорные трубы рассматривает, как у куртин бегают в горелки, сосут леденцы да немцы-мастеровые выстукивают гроссфатер под томительные сантименты: «Ах, майн либер Аугустин, Аугустин…».

В былое время он не слишком засиживался бы у себя дома, – в полуденные часы поехал бы на острова к «Монплезиру» подышать бальзамической влагой и полюбоваться дочками статских советников в соломенных шляпках и блондовых чепчиках, приходивших в смятение и трепет при виде мчащегося на рысаках императора. Но годы ушли. На лбу серые морщины приметны весьма явственно, как ни стараются придворные парфюмеры скрыть их от посторонних взглядов. Император боится старости. Корсет делает его фигуру не в меру стройной и прямой, с подтягиванием желудка под самую грудь, так что плечи вместе с шеей переламываются и наклонены вперед, а голова как бы идет раньше туловища. Но привычки, сумасбродство и страсть уже не те. Многое растрачено. Многое опостыло, а козни врагов – внешних и внутренних – внушили ярость и тайный страх.

Николай взбешен европейскими событиями.

Прусский король, дуралей, не умевший обуздать у себя революцию, приводит его в негодование. На днях он велел снять его портрет со стены Помпеевской залы.

– Убрать! Убрать! – и брезгливо отвернулся.

Фридриха Вильгельма убрали.

Франция же давно не дает ему спать. Особенно с тех дней, как на улицах Парижа раздались крики: «Да здравствует свободная Польша!».

Эти крики Николай считал личным вызовом себе.

– Я им покажу «свободную Польшу»! – кривил он губами, бродя по зеркальному паркету дворцовых покоев и любуясь вазами из малахита и канделябрами из ляпис-лазури, – Николай не переставал тешить свой вкус всем, что было дорого и богато.

К нему на прием явились епископы католические Боровский, Головинский и прочие.

Николай посмотрел на них с беспокойной торопливостью, сурово скользнул глазами по жирным розовым щекам божьих служителей и сделал нечто похожее на улыбку.

– Не правду ли я вам говорил полтора года тому назад, что в Европе будет смятение? – произнес он, ударяя по каждому своему слову, которым он придавал почти волшебный смысл.

Головинский, наклонив голову, поспешил:

– Только что услышал я о беспорядках, как вспомнил эти высокие слова вашего величества и изумился их пророческому значению.

Николай еще больше утвердился в мысли о своем пророческом даре и продолжал:

– Но будет еще хуже. Все это от безверия, и потому я желаю, чтобы вы, как пастыри, старались всеми силами об утверждении в сердцах веры. Что же касается меня, то я не позволю безверию распространиться в России. Оно всюду проникает, но я его изничтожу. Карать, карать и беспощадно карать!

Николай с удовольствием слушал самого себя и старался узнать, какое впечатление производят его слова на слушателей. Слушавшие прилипли к паркету и не решались двинуть пальцем.

– А Франции будет поделом! – злобно скривив губы, резко бросил он в лицо епископам и поднялся у стола во весь свой огромный рост. У Головинского ударило в голову от волнения, и он чихнул прямо на вензель императорского ковра. Николай привычным движением правой руки поправил покачнувшийся орденок, привешенный на груди под самым воротником, и пригладил острые закручины своих небольших усов.

– Le coquin est bas! – произнес он с насмешливым торжеством в голосе, вспомнив о ненавистном ему «короле-узурпаторе» Людовике Филиппе. – La comédie est fini![1]1

Плут свергнут! Комедия сыграна! (франц.)

[Закрыть] Меня считали глупцом, когда я говорил, что его монархия будет сметена, а преступление будет наказано еще на этом свете. И мои предсказания, однако, сбылись. Ведь он вышел в ту же самую дверь, в которую вошел. Прекрасно! Бесподобно! – Николай засмеялся рассыпающимся громким смехом, так что длинный сюртук задрожал на его высоких плечах.

Католические епископы удалились, обескураженные суровым приемом императора, и не заметили, как прошли мимо кланявшихся им камер-лакеев, как подбежавшие швейцары надели на них пальто и как они очутились в своих каретах.

Но не только европейские смуты выбивали из равновесия Николая. Он был весьма встревожен появлением холеры в России. Он не забыл 1831 год, когда одновременно с польским восстанием ему пришлось усмирять на Сенной площади столичную «чернь», накануне разгромившую весь корпус больницы для холерных и убившую нескольких врачей. Лето того года, унесшее десятки тысяч умерших от холеры, стояло в его памяти как угроза новых бунтов и крамолы.

Он затребовал к себе для доклада шефа жандармов и главного управляющего III отделением «собственной его величества канцелярии» графа Орлова. От него он хотел услышать, сколь опасно для спокойствия государства возрастание эпидемии холеры.

Алексей Федорович Орлов был его верным и старым слугой. Он доказал свою преданность еще 14 декабря 1825 года, когда в звании командира лейб-гвардии Конного полка участвовал в усмирении «бунта» на Сенатской площади. За это он получил графский титул и высокую милость и любовь, не ослабевавшие вот уже двадцать три года.

Орлов явился в назначенный час и застал императора сидящим за письменным столом в беспокойном раздумье.

– От тебя хочу слышать: каково в столице? Как население переносит тяготы болезней?

Алексей Федорович, оправив свой мундир, стройно сидевший на его неполном и длинном теле, остановил острый и бегающий взгляд на руках императора, суетливо перебиравших листки бумаги на столе. Нагнув туловище вперед и прижав ладони к карманам, тихо и вкрадчиво он докладывал:

– Холера продолжает свирепствовать в столице и в провинции, ваше величество. Смертные случаи весьма многочисленны. В Санкт-Петербурге от 300 до 370 в день. Население принимает болезнь как кару божию и не ропщет. Духовенству отдано распоряжение о служении молебнов. Неповиновения не замечается, но мною приняты все предупредительные меры, так что опасаться волнений нет оснований.

– Ты уверен? – переспросил Николай, поднял голову и посмотрел в глаза Орлову.

– Убежден, ваше величество. Осмелюсь доложить вашему величеству по другому вопросу, который, напротив того, вызывает во мне тревогу…

– Что еще? Чем хочешь «порадовать»? – Николай глубоко втянул в себя воздух и стал нетерпеливо слушать.

– Вольнодумная молодежь не перевелась на Руси, – осторожно начал Орлов.

– Что ты хочешь этим сказать? – быстро прервал его Николай. – Говори.

– По сведениям III отделения и министерства внутренних дел в столице имеются преступные кружки, занимающиеся распространением идей социализма и коммунизма и внедрением в умы революционных замыслов.

– А-а-а… – протянул император. – Говори, говори.

– Есть основания полагать, что и провинциальные города и первопрестольная Москва также заражены пропагандой…

– Что же, заговор? Мартинисты? Масоны? Или просто ммер-завцы? – вспыхнул Николай. – Преступники задержаны?

– Установлено самое тщательное наблюдение, и в ближайшие сроки, надо надеяться, все тайные общества будут обнаружены. В распоряжении властей имеется докладная записка одного из организаторов кружков дворянина Буташевича-Петрашевского с вмешательством одного дворянина в прерогативы верховной власти, о повышении ценностей дворянских угодий путем предоставления льгот купечеству. Разумеется, он хлопочет и об отмене крепости. За этим дворянином установлен негласный и тщательный надзор.

– Усилить! Рви с корнем, пока не поздно! – Николай постучал указательным пальцем по тяжелому прессу, лежавшему на столе, и добавил медленно, растягивая слова и как бы думая о чем-то еще более важном и значительном: – По-ка не позд-но… – И потом, возвысив голос, быстро заключил: – Да, Алексей Федорович, пока не поздно. С богом!

– Ваше величество, – снижая голос и легко притрагиваясь сухими, жилистыми руками к длинным седеющим усам, ответил Орлов, – моя преданность престолу и родине тому порукой. Я уничтожу эту дьявольщину. А всему виной книгопечатание и особливо наши журналы с преступными и вольнодумными романами. Жоржи Санды, которых и читать-то омерзительно, – вот что отравляет умы и подрывает нравственные правила. Много послужил развращению умов недавно умерший критик Белинский. Коли б не смерть, пришлось бы смирить его иным образом. Да бог помог…

– Ну, бог и дальше на помощь тебе! О расследовании доложи немедля. И будь строг.

Орлов вытянул вперед сухие губы, поцеловал Николая в плечо и вышел из кабинета. Камер-лакеи, кланяясь и открывая двери, пропустили его по анфиладе приемных зал, и через широкий и высокий коридор он прошел в вестибюль, где старый камер-лакей подал ему шинель и экипировку.

Николай был весьма встревожен сообщенными Орловым сведениями. Тени 1825 года заметались в разбуженной памяти. А призрак европейской революции, которая коварной поступью подбиралась к польским границам, окончательно затуманил ему глаза. В шевелившихся губах играли гнев и месть.

– Бог мой! – терялся он в своих планах. – Пруссия выбыла из наших рядов. Австрию надо спасать. Иначе – всему конец, и венгерские мятежники помогут моим же собственным преступникам, которые, быть может, уже замышляют против меня. Им на руку холера. Да, да! Они рады каждому бедствию, только бы сокрушить мое могущество.

Он велел мобилизовать все оставшиеся в столице гвардейские части и отправить на Карпаты, а князю Варшавскому приказал «покончить с революциями так, как вы, князь, это умеете делать».

– С богом! – сказал он самому себе, подписав последние рескрипты, и ушел в опочивальню.

Два столпа III отделенияИз дворца граф Орлов поехал прямо в III отделение.

Войдя в свой кабинет, он расстегнул мундир, снял три восьмилучевые звезды, кресты и медали, сложил их в кожаный, выложенный бархатом ларец и медленно, лениво опустился в пухлое кресло у бюро. Голландской гребенкой он разгладил свои небольшие баки и волосы на голове, собрав их пушистой волной в правую сторону от пробора, и длинными пальцами расправил усы. Граф страдал одышкой и после длительных приемов, визитов и парадов всегда несколько часов отдыхал, ни с кем не говоря и никого не принимая.

На этот раз, однако, он должен был изменить заведенному обычаю и немедленно вызвал в кабинет управляющего III отделением, своего помощника и руководителя всей работы отделения, генерал-лейтенанта Дубельта.

Пока курьер разыскивал генерала, Орлов сидел в кресле и рассматривал доставленную ему карикатуру, ходившую по рукам в Петербурге. На карикатуре были изображены три бутылки: одна с шампанским, которое выбило уже пробку и вместе с пробкой корону, трон, конституцию, короля, министров и принцев, – она должна была обозначать собою Францию; другая бутылка тоже с фонтаном из горла, откуда струилось пиво и летели короли, гроссгерцоги и просто герцоги, – это была Германия. Третья же бутылка была с русским пенником: пробка еще сидела в горле, под прочной печатью и туго обтянутой бечевкой, – на печати красовался российский орел.

Орлов с высокомерной усмешкой поглядел на карикатуру, постучал пальцем по всем трем бутылкам и с особым презрительным удовольствием задержал взгляд на последней из них, с русской печатью, как бы размышляя про себя:

– А эта все-таки еще сидит! – Он не без гордости помнил о том, что шефом этой самой российской пробки являлся не кто иной, как он сам.

Но карикатура ему не нравилась. Он отбросил ее в сторону и, пересев на диван, достал табакерку. В густом дыму видно было, как он откинул голову на спинку дивана.

Камер-лакей Степаныч тем временем принес ему завтрак: на подносе, который был поставлен на столик, придвинутый к дивану, пылал жаром только что вынутый из печки заяц с тушеными овощами и стояла высокая, из литого серебра, чарка с водкой.

– Не изволите ли кофею, ваше сиятельство? – спросил Степаныч, раскладывая перед графом прибор из виджвудовских тарелок и серебряные нож и вилку с княжескими, Орловых, вензелями.

– Неси! Неси! Устал.

Степаныч торопливо вышел из кабинета, а Орлов, привстав у дивана, перекрестился привычным помахиванием правой руки под носом, засунул за воротник салфетку и, проглотив в один присест чарку водки, принялся за зайца. Заяц был вкусен, и граф не скрывал этого. Принесенный кофей был также вкусен, и все это вместе взятое способствовало веселости графа. Он прилег на диване и засвистал любимый Преображенский марш.

Степаныч, прибирая в кабинете после завтрака, ходил от стола к столу в такт Преображенскому маршу, что нравилось и забавляло графа. Старый камер-лакей знал все привычки своего барина и, как шут, угадывал, чем можно и должно было его позабавить. Орлов вдруг встал и, прихлопывая ладошами, начал во весь свой хриплый голос наигрывать марш, то сжимая губы, как бы под сурдинку, то рассыпая звуки, похожие на удары бубнов и тарелок. Степаныч, поддерживая широкие, с галунными лампасами, штаны, стал маленькими шажками маршировать по кабинету, улыбаясь в свою реденькую, как износившаяся мочалка, бороденку и косыми глазами поглядывая в сторону, где стоял граф. Орлов, все сильнее и сильнее ударяя ладонями, принялся притопывать правой ногой и заключил парад громкими финальными нотами. Степаныч, в такт музыке, также притопнул ногами и остановился как вкопанный у бюста Екатерины II, стоявшего в углу кабинета на массивной бронзовой тумбе. Тумба вздрогнула, и Екатерина II кивнула головой, так что Степаныч побледнел, испугавшись, не потревожил ли покой императрицы.

В это время кто-то постучал в дверь. Степаныч выпрямился на маленьких ногах и, стараясь твердо отбивать шаги, пошел открывать.

У порога стоял Дубельт.

Леонтий Васильевич быстрой походкой вошел в кабинет. Орлов протянул ему руку и усадил в кресло у письменного стола. На письменном столе, во всю длину, был расставлен старинный мраморный, в серебряных оправах, чернильный прибор. Для карандашей служили оленьи рога, искусно выделанные из серебра, подсвечниками были два литых лебедя, а чернильница представляла собою голову бульдога, которая открывалась лобной частью.

Орлов всунул перо в бульдожью голову и что-то подписал. Потом он посмотрел на Дубельта, на бульдога и на самого себя и улыбнулся широкой и довольной улыбкой. Видимо, подписанная бумага производила на него успокаивающее и даже веселящее действие. Он передал бумагу Дубельту и, взяв бульдога за уши, закрыл чернильницу.

Пока Дубельт читал, Орлов откинулся на спинку кресла и зевал, кривя рот и прижмуривая глаза. Он размышлял:

– Сейчас прикажу Дубельту напустить агентов во все щели, где только шныряют эти заговорщики. А Перовского надо уведомить, что, мол, все сделано и пусть не беспокоится. Все равно с его министерства как с козла молока, ничего толком не сделает. И эти агентишки его… черрртт их разорви… только и думают, что о наградных…

Но тут Орлов вспомнил о важном чиновнике министерства внутренних дел Липранди, правой руке министра Перовского по части изысканий всякой крамолы среди вольнодумных политиканов и религиозных отщепенцев. Липранди внушал им доверие.

– Этот испанец, – думал он, – пожалуй, перехитрит любого нехристя и подстрекателя. – Он был в нерешительности и долго и зорко смотрел на Дубельта, читавшего бумагу, точно спрашивал его: поручать ли «нашим» или не поручать? И говорить ли тебе или не говорить?

И наконец решил:

– Не поручать и не говорить. Дело-то ведь тонкое: тут тебе и социализм, и всякие иностранные идеи замешаны, и, чего доброго, ересь какая-нибудь, а уж по части ересей и раскола чище Липрандца (так про себя Орлов называл Липранди) никого не сыщется. Не дам Дубельту дела, – пусть Перовский коли начал, так и кончает его. Так и скажу ему. Давай, мол, Липрандца, и пусть мне подает всех господ фурьеристов, безбожников и народных возмутителей. – В то время, как Дубельт, разглаживая свои широкие усы, кончал чтение записки о порядке выдачи наградных и утверждения чинов и орденов для корпуса жандармов, в коей монаршим росчерком вводились новые поощряющие правила, у Орлова созрело решение: сосредоточить в министерстве внутренних дел все новое дело о государственных возмутителях, прослышанных Перовским, о чем и сообщить графу.

– Благодарю, ваше сиятельство, – с сладкой дрожью в голосе заговорил Дубельт, возвращая бумагу Орлову, – за столь щедрые милости с высоты престола… Что может быть лестнее и достойнее сего. – Дубельт встал и, слегка наклонив туловище вперед, пришаркнул ногами так, что зазвенели шпоры и тонко скрипнули вычищенные до блеска сапоги.

– Император ценит и любит верных своих слуг, – счел нужным, как всегда это он делал в торжественные минуты, добавить Орлов, причем в тоне его речи слышалось разумевшееся само собой мнение о том, что в числе этих «верных слуг» он, Орлов, стоит впереди всех. – Ваша служба за царем никогда не пропадет. Сторицей вознаградится! – с начальственной самоуверенностью и внушительностью заключил он и при этом про себя подумал:

– А все-таки дело дворянина Буташевича-Петрашевского дам Липрандцу.

Он поглядел на бульдога, бульдог поглядел на него, и длинное гусиное перо заскрипело по бумаге с княжеским гербом. Орлов решил немедля написать графу Льву Алексеевичу о своем намерении поручить ведение всего нового дела министерству внутренних дел, причем чтобы помимо Липранди никто его и не касался: пусть испанец сам поступает так, как ему заблагорассудится, – он не промахнется. В конце письма Орлов требовал от Перовского честного слова, что дело будет вестись скрытно и неведомо даже для «наших», то есть для жандармов, которые, по его мнению, могли бы из лишнего своего усердия повредить столь тонким обстоятельствам.

– Эти господа народные пропагаторы догадливы. С ними надо вести игру умеючи, – убеждал он себя, думая, что на требуемую роль следователя только один был способен – Липрандец.

– Имеете что-либо доложить? – вдруг, быстро прервав свои размышления, спросил Орлов. – Если нет, то не смею вас доле задерживать, Леонтий Васильевич. – Орлов находился в том благодушном и широком расположении духа, когда все тяготившие его дела казались ему поставленными на колеса и он мог спокойно спать с десяти вечера до десяти утра. В такие минуты он всегда называл Дубельта по имени-отчеству и вообще был с ним предупредителен и любезен до чрезмерности.

– У меня, ваше сиятельство, все в порядке. Столица ведет себя благожелательно, несмотря на крайние веяния с Запада, и никаких преступных соблазнов наши не замечают. – Дубельт говорил с намеренной твердостью речи – такова была его привычка в объяснениях с начальствующими лицами – и при этом старался умело и кстати улыбнуться, выказав свое всегдашнее желание нравиться людям, от которых зависела его карьера.

– Вот тут-то ты и проморгал, – подумал про себя Орлов и, вспомнив о своем решении не говорить даже Дубельту о деле Буташевича-Петрашевского, небрежно бросил:

– Рад. Очень рад.

Дубельт поспешил откланяться. В кабинет тотчас же прыгнул через порог на своих маленьких ножках Степаныч.

– Ну, какого рожна им еще недоставало, этим поганым французишкам? А? – внезапно спросил Орлов Степаныча. – Что они – всю Европу смутить хотят? Вверх дном весь мир поставить, что ли? Веры нет. Веры! Вот что! Социализм вместо веры.

– Христа не чтут, ваше сиятельство. Камнем привалили его, и церковь божию разрушают, – соглашался Степаныч, привыкший к неожиданным разговорам графа и исправно поддакивавший своему барину. – Что и говорить-то! Намедни мастеровой на Охте разорался: что такое нам Христос на крыльях принес?! Попов, говорит, да, – не гневись, ваше сиятельство, – генералов…

– Сукин сын…

– Мы, говорит, вашего Христа…

– Это кто же «мы»?

– «Мы», стало быть… мы, мастеровые… вашего Христа, говорит… даже выговорить неприлично-с…

– Мерзавцы! Их бы туда, в Париж, душегубов, всех к одному месту!

– Вот именно, ваше сиятельство. Именно! Лиходеи и преступники!..

Орлов заложил руки за спину, прошел в самый угол кабинета, к Екатерине II, постоял с минуту на месте и так же решительно вернулся на середину комнаты.

– Позови дежурного адъютанта.

Степаныч засеменил к двери, бросив на ходу:

– Слушаюсь, ваше сиятельство…

– Постой! Постой! – остановил его Орлов. – Нет, лучше-ка ты сам это сделай. – Орлов взял со стола конверт со вложенным письмом Перовскому, заклеил его, приложил печать и дал Степанычу: – Поезжай в министерство внутренних дел и отдай самому графу, скажи – от меня – и в собственные руки.