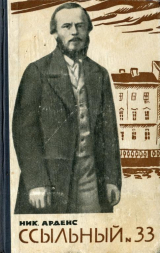

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бури Федора МихайловичаФедор Михайлович открыл во всей полноте свои гибельные сомнения Степану Дмитричу, посвятив его и в хождения на «пятницы» Петрашевского, и в работу над «Хозяйкой», и в свои долги, и в хлопоты по переезду брата Михаила Михайловича в Петербург.

Степан Дмитрич снова и снова признал поведение и мысли Федора Михайловича чересчур озабоченными.

– Вы бичуете себя, – стал он выговаривать ему. – Драгоценные минуты вдохновения вы отдаете – и куда же! – на праздные толки и скудные мысли! Вам нужно затишье, а вы ввергаете себя в бури.

Степан Дмитрич решительно предписал Федору Михайловичу жить в Парголове и не показываться в столице по крайней мере до осени. Федор Михайлович обещал, но все раздумывал, как извернуться в долгах и, самое главное, как найти покой.

Бури, великие бури снились ему.

В комнате его было жарко. Лето стояло знойное, и Федор Михайлович с трудом высиживал даже утренние часы дома. В смятенном рассудке мчались, как листья в ветреный день, нестройные вереницы вопросов и решений, одно другого знаменательнее и грандиознее, но все они сводились к одному: Федор Михайлович не может стоять в сторонке, а призван делить участие в общем деле. Дело же сводилось к тому, чтобы строить всю жизнь по новым образцам. Потому Федор Михайлович так старательно и читал писания философов и реформаторов. На его письменном столе лежали книги из библиотеки Петрашевского – Луи Блана, Кабе, Штрауса и иные. Федор Михайлович делал себе выписки, иногда по нескольку часов сряду просиживал над листками и книгами. Но когда жара его изнуряла, он все бросал и выходил на улицу. И думал… О чем только он не думал! О спасении отечества, о новых людях, встретившихся ему, о том, как избавиться от долгов и как пристроить переводы из Шиллера, сделанные братом. И тысячи, тысячи вопросов лезли один за другим. Про себя он перебирал подмеченные им черточки новехоньких своих знакомцев. Их он еще мало знал, но иные уже внушили ему высокое доверие, иные же характеры ему решительно не нравились. Даже Михаил Васильевич – многознающий и достоуважаемый – показался ему не в меру самовлюбленным, хоть и без честолюбия, как у столпов литературного мира. Тем не менее он уже никак не мог отойти от него. Нешуточное для него дело были эти «пятницы»… Сердце его вскипало на них. Огни вырывались из темноты и манили к себе. А молодой ум Федора Михайловича был падок на фантазии, особенно если они предвещали целый переворот, целый вихрь в истории времен, вплоть до нового человеческого общежития.

Характер Михаила Васильевича иногда поражал его своей эксцентричностью. И это несмотря на весь ум и образованность. Михаил Васильевич иногда заезжал к Федору Михайловичу – из учтивости, как бы с ответными визитами, но все эти посещения были исполнены свойственной Михаилу Васильевичу некоторой наивной рассудочности: мол, так надо и так принято, и нет оснований отступать от правила. При встрече с Петрашевским Федор Михайлович обычно расспрашивал:

– Куда это вы? Да зачем?

И иной раз Михаил Васильевич вдруг выкладывал какие-то странные планы. Вдруг ни с того ни с сего заявлял, что выдумал свои собственные образцы гербовых знаков или изобрел альмавивы чрезвычайных фасонов. А в другой раз, бывало, объявит такой проект, что кажется – сиди над ним год-два-три и ничего не высидишь, а он на прощанье только шепнет Федору Михайловичу: иду, знаете ли, на полчасика, надо кончить это дело (а он-то его и не начинал еще…).

Тем не менее в вопросах науки и социальных теорий Федор Михайлович признавал за Петрашевским неоспоримый авторитет. Тут Михаил Васильевич был необычайно подвижен и до такой степени, что многие его гости и ученики без всякого раздумья покорялись ему.

Но – опять-таки странное дело – Федор Михайлович замечал, что многие из этих учеников (в их число, впрочем, он никак не мог зачислить Спешнева…) изо всех сил старались проникнуться фурьеристскими взглядами до самых корней и… никак не могли. У каждого оставалось какое-то нетронутое местечко, которое они словно приберегали… так, на всякий случай… Авось все тут стоит на ошибках. Авось почтенному Михаилу Васильевичу все-таки весь запас теоретических тонкостей станет предпочтительнее всей икарийской коммуны?! В фурьеризм по этим причинам далеко не все верили и из предосторожности старались иметь свои суждения на счет фаланстериев, хотя пламенные мысли Михаила Васильевича всегда и всеми высоко и почтительно оценивались. Да и было за что!

Федор Михайлович также весьма критически рассматривал поразившие его увлекательные идеи и часто (несмотря на всю пылкость и твердость веры в лучшие судьбы человечества) думал даже о том, не будет ли жизнь по новым образцам губительнее прежней. Спешнев категорически удостоверял, что нет, но к фаланстерам Николай Александрович питал величайшее равнодушие, полагая, что дело не в фаланстерах, а в коммунизации всей жизни вообще. Николай Александрович, по мнению Федора Михайловича, глядел далеко, даже дальше Петрашевского. И взгляд его в это далекое шествие времен был такой уверенный, столько было в нем силы, что нельзя было не подчиниться ему. И Федор Михайлович подчинялся и даже не замечал за собой, как он с каждым днем все более и более проникается необычайными желаниями Николая Александровича, хотя, казалось бы, с Николаем Александровичем и разговоров-то у него было не бог весть как много. Спешнев, как и Федор Михайлович, высказывался весьма редко, но надо сказать, уж если говорил, то каждое слово стоило десяти сказанных другими.

Федору Михайловичу нравилось, как Николай Александрович иногда взлетит мыслью ввысь и оттуда словно озарит тьму: откроются бездны бесправия и угнетения, которыми покрыта поверхность земли, и хочется кричать на всю вселенную:

– Довольно! Довольно!

Сколь часто, возвращаясь домой после речей Спешнева, Федор Михайлович с умилением и восторгом повторял про себя слова Николая Александровича о будущих завоеваниях человеческой мысли. Рассудок пылал великим гневом, готовым на месть и сокрушения. Казалось, и Федор Михайлович взял бы красное знамя и пошел бы с толпой голодных, униженных и забитых людей.

В такие ночи он с трудом засыпал. Голова тяжелела от грандиозных замыслов, и сон бывал прерывистым и тревожным. В тумане равнин, простирающихся из губернии в губернию, вырисовывались перед ним низенькие русские города и деревни.

Облезлые домишки. Повалившиеся заборы. Худые и морщинистые лица запуганных чиновников, мужиков и работников… Изможденные женщины и грязные дети… Где-то вдали, за домами, по мостовой, слышен топот верховых жандармов… В сухом воздухе свистят нагайки, и лязгают в такт тяжелым шагам кандалы. Невольники медленно движутся в сибирские леса и степи… И тут же сотнями огней светятся барские двухэтажные особняки с мезонинами. У них длинным рядом стоят кареты, и суетится челядь у барских ног… Презренная крепостная Россия! – думалось ему. – Когда же ты подымешься и рассеешься вместе с петербургским туманом?!

Федору Михайловичу не спится… Ночь зябкая. С моря тянет свежий ветер. Свеча погашена. В комнате темно и одиноко.

Но ему хочется быть со всеми, идти за одно дело, идти на борьбу.

Он думает, уткнувшись в подушку и прикрыв лицо теплым байковым одеялом, купленным ему еще матушкой, когда он жил в Даровом:

– С чем бороться? И за что? И с кем идти на эту борьбу?

Он знает, за что: за свободу… Произнеся это упоительное и сверкающее слово, кажется, что больше не о чем говорить. Все достигнуто в мечтах. Он будет бороться за всенародное счастье, за обездоленных, за хилых детей, за разрушение крепостного строя… Но кто пойдет рядом с ним? Ведь о д и н он ничего не может сокрушить. Ну, хорошо, с ним пойдет Спешнев. Николай Александрович проповедует революцию. Он пойдет, непременно пойдет… Ну, еще Михаил Васильевич. Впрочем… А вдруг у Михаила Васильевича не окажется свободного времени? Ибо как же он может оставить свои книги и прошения? Данилевский? Плещеев? Но это упорные отрицатели революции. Кто же еще? Кто?..

Усталый ум засыпает. Ответа не слышно… Проносятся лица, фамилии. Они мелькают в сонных воспоминаниях о прожитом только что дне и исчезают где-то в теплых гостиных Мещанских и Подьяческих улиц… Дремота смыкает веки. Туман, тяжелый и серый, как пепел, режет глаза. Петербург, столица Николая I, гудит, точно осиное гнездо. Умы напряжены. Кружки – в полном разгаре. Мещанские и Подьяческие решают вселенские вопросы о добре и зле, о правде и справедливости, глотают теории Сен-Симона и Фурье и выучивают наизусть систему прогрессивного налога Прудона… Слышится многоголосый спор. Он все растет и растет. Стены дрожат от говора… И вдруг разносится трубный призыв. Он звенит в ушах – пронзительно и настойчиво, будит дремлющий город и грозно предупреждает…

Федор Михайлович вскакивает с постели, с дрожью в руках хватается за сапоги и бросается на улицу. Мещанские и Подьяческие кружатся в его глазах со всеми домами, воротами и дворниками… Трубные призывы заполняют звуками все пространство, и, кажется, нет предела их режущей и звенящей силе… Он мчится, как безумный, на площадь и видит: на площади полтора десятка людей – и больше никого нет! А камни, гранит и кирпичи спят под звуки скачущей музыки. Он хохочет, как дикарь, убивший для своего бога собственного младенца.

– Где же люди? Кто еще? Кто? – кричит он в холодное пространство. – Где крестьянский люд? Где же наши боголюбивые мужики? Где мастеровое племя? Почему не слышны их голоса?

Ему хочется кинуться на Подьяческую, на Мещанскую, к Семеновскому мосту, к Покрову, хочется всех разбудить и закричать:

– Встаньте! Сокрушите!

Но сил у него нет, а площадь будто смеется над ним, готовая поглотить его вместе со всеми великими надеждами, которые кажутся ему такими мизерными перед этой громадой домов, мертвых, пустых и холодных… И сам он на этой площади – размоченная дождем и заплеванная песчинка.

– Людей нет! – кричит он. – Вы видите, их нет, их нет. Где же люди? Неужто они еще спят? Кому же вы трубите? Кого зовете? – И Федор Михайлович бежит назад – к Подьяческим и Мещанским, в свою комнату у господина Бремера, и прячется глубоко под теплое матушкино байковое одеяло.

Жарко. На лбу пот. Голова откинута назад и сползла с подушки. В окне – бледный рассвет.

Федор Михайлович открыл глаза и смотрит на замочную скважину, ищет чьи-то взгляды, зоркие и следящие… Но – никого нет. Тихо. Все спят. Он – один.

– Сегодня поеду в Парголово, – решает он, вспоминая наставления Степана Дмитрича.

В Парголове, у плющевой беседки…В Парголове уже пожелтели листочки, а Федор Михайлович исправно пребывал еще в качестве дачника. В город он не выезжал, а решил дождаться сентября и тогда уж явиться к Степану Дмитричу для прописки новых рецептов.

На даче у немца опустело. Даже департаментский туз со всем своим дачным скарбом заблаговременно возвратился в столицу. Матильда Ивановна тоскливо и одиноко прохаживалась по желтеньким дорожкам, завеянным листьями.

Федору Михайловичу пришлась кстати такая тишина. Чрезвычайно свирепые обстоятельства так принизили его, что он решил кончить свою новую повесть и немедля сдать ее Краевскому, в надежде получить деньги, весьма надобившиеся.

В разгар писания «Хозяйки» явился на дачу Плещеев. Федор Михайлович сидел в раздумье после своего скудного холодного обеда, как в дверь кто-то постучал. Он несказанно обрадовался Алексею Николаевичу.

– Слыхал? – спросил Алексей Николаевич. – Наш Михаил Васильевич затеял головоломное дело, только не в столице, а у себя, в собственной деревне.

Федор Михайлович изумленно посмотрел на Алексея Николаевича.

– Нынче мне рассказал Баласогло, как Михаил Васильевич собрал всех своих крепостных, записанных за ним, и объявил им проект фаланстера – в самой середине Петербургской губернии. Михаил Васильевич пять часов подряд изъяснял теорию ведения нового хозяйства. Мужички старательно вслушивались и никак не могли понять изъяснений своего барина. А Михаил Васильевич дал волю своим знаниям и уж представил картину со всех сторон. Ты, мол, будешь это работать, а ты – то, и вообще все один за другого, и всем будет хорошо – в один день произвел целый переворот в деревне. Говорят, всю ночь мужики не спали и чесали затылки: как это оно будет завтра? А Михаил Васильевич проснулся наутро и уж стал переходить к самому делу. Вот тут-то оно и началось. Все запутались. Никто не знал, с чего начать и как вообще поступать. Часов в десять Михаил Васильевич затеял варить обед на всю деревню, да тут вспомнили, что и поварни такой нет и котлов не заказали на Урале. Так вся фаланга и осталась в этот день без обеда. По распоряжению Михаила Васильевича отрядили лошадей для свозки навоза, и когда навоз свезли, увидели, что хлеб остался невывезенным и под дождем сгнил. Наконец приступили к самому главному: в деревушке-то Михаила Васильевича всего-навсего дворов семь или восемь, какие-то выселки, рядышком большой сосновый бор да пашня, на хозяйстве с десяток лошадей, допотопные плуги и бороны, а что особенно плохо, так это избы, – все как есть сгнили, а чинить нельзя: хоть и лес под боком, да господский. Староста объявил барину: мол, мужики печалятся и просят дерева на постройки. Тут наш барин и вздумал великое переселение: все постройки крестьян решил снести в мгновение ока и с болота переставить жилье на сухой грунт, чуть подале от леса. И вот – старые избы идут на слом, а вместо них строится одно большое здание, на сорок душ, записанных за Михаилом Васильевичем. Говорят, к рождеству все будет готово, и фаланстер Михаила Васильевича покажет себя… Для каждой семьи – отдельная комната, а для работ и зимних посидков – общая зала. Мужики приговаривают: вы наши отцы, как положите, так оно и будет, – а Михаил Васильевич между делом изъясняет правила, как надо жить в общежитии, как заниматься стряпней в одной кухне, скупает домашнюю утварь, всякие горшки, чашки и плошки, и все спрашивает мужиков: довольны ли? – на что они ответствуют: много довольны, как будет угодно вашей милости!

Алексей Николаевич рассказал обо всем этом с усмешечками, но Федор Михайлович мрачно сдвинул брови и проговорил:

– Великий порыв… Впрочем, как и надо ждать от Михаила Васильевича. Но идея мертворожденная. Ничего не выйдет. Что иностранцам здорово, от того русского из души воротит. Привозными теориями нашу, особую, жизнь не построишь.

Про иностранные затеи Федор Михайлович думал весьма подозрительно и связывал с ними всякую «беспочвенность».

– Нам нужно освобождение от крепостной зависимости, вот это прежде всего и раньше всего, – заключил Федор Михайлович. – Это – как хлеб да вода. И об этом надо всем нам думать. Думать и, пожалуй, и делать.

– Только начинать это надо не нам, а свыше. Свыше, Федор Михайлович.

– Оно так и начнется. Верю, что так. А… если нет? Все пойдет по Спешневу: «пугачевский путь», Алексей Николаевич! Вот что-с!

– Не приведи господи!.. Что надо предотвратить, так это «пугачевский путь» господина Спешнева. Не люблю исторических разбоев. Одно, на что у меня великая надежда, – это на христианскую идею. Христианство должно воспитать социалистов – вот тогда выйдет нечто путное. Я всегда так думал: социализм без христианства – все равно что трава без воды. И, к счастью, многие социалисты это уже понимают. Даже Герцен и тот, кажется, не отрицает Голгофы. Беда, что Петрашевский этого не понял, – больно уж доктринер.

– Вот-вот, именно, это самое и есть: доктринер и не знает России. Он плюет на бога, которому она ставит свечки… Следовательно, она не пойдет с ним. Дороги ведь тут совершенно разные.

– Вы знаете, Федор Михайлович, на вас строятся важные расчеты в обществе пропаганды (так Плещеев называл круг лиц, постоянно бывавших у Петрашевского). На вас смотрят как на пропагатора, и, сказывали мне, сам Спешнев отзывался о вас как о силе, которую можно и нужно направить… Разумеется, в желательную и м сторону.

Федор Михайлович напряг внимание: самолюбие задвигалось в тесноте невысказанных мыслей и порывов.

– Но я, конечно, охладил пыл, – прибавил Алексей Николаевич, – и выразился о вас в том роде, что расчеты должны быть не те, какие предполагаются, и что, мол, Федор Михайлович своими сочинительскими талантами не будет мучить народ, насаждая пугачевские идеи…

Федор Михайлович беспокойно глядел на Алексея Николаевича: ужасно хотелось доподлинно узнать, как все это принял Спешнев и не опровергал ли мнения Алексея Николаевича (если б то опровергал, было бы хорошо, а коли равнодушно принял, весьма досадовало б Федора Михайловича…). Но спросить об этом Алексея Николаевича он не нашел сил. Не хотел показывать, что мнение Спешнева ему весьма важно и нужно.

С Алексеем Николаевичем они вышли в сад и направились к плющевой беседке.

Алексей Николаевич был из разряда тех людей, которые верили в бога, читали социальные сочинения и проникались самыми высокими чувствами ко всем людям сразу. Он воспевал в своих стихотворениях лучи правды, жажду искупленья, святые истины и разные доблести. Федор Михайлович знал наизусть стихотворение Алексея Николаевича, которое уже подхватили все посетители общества пропаганды:

Вперед без страха и сомненья

На подвиг доблестный, друзья!

Зарю святого искупленья

Уж в небесах завидел я!

Смелей! Дадим друг другу руки

И вместе двинемся вперед;

И пусть под знаменем науки

Союз наш крепнет и растет!

Жрецов греха и лжи мы будем

Глаголом истины карать,

И спящих мы от сна разбудим

И поведем на битву рать.

Алексей Николаевич угадал в этом стихотворении чувства многих, а к чувствам Федора Михайловича оно удивительно как подошло. Однако широкая натура стихотворца, как слышал Федор Михайлович, допустила в следующих куплетах обещания, которые вызвали у некоторых членов пропагаторского кружка решительное несогласие. Алексей Николаевич, обращая свое учение любви и к нищим и к богатым и даже соглашаясь сносить за него гоненья, обещал все простить «озлобленным врагам». Григорьев и Момбелли стояли на том, что никакого прощения эти враги не заслужили и что в борьбе нужны прежде всего прямота и решительность.

В плющевой беседке Алексей Николаевич объявил Федору Михайловичу, что он пишет целую поэму и непременно ему прочтет.

– А на «пятницы» я больше ходить не стану, – вдруг добавил он, махнув даже рукой.

– Что ж такое? Почему?

– Ну как можно ходить в кружок, где идет такой ералаш? Судите сами – приходят с улицы всякие встречные, слова простого вымолвить нельзя, кричат, и для дельных речей не остается времени. Спешнев – уж тот избегает ходить в Коломну. Больно досадили ему там вздорными речами, а на портреты, развешанные в комнате у Михаила Васильевича, он уж и смотреть не может. (А в комнате Михаила Васильевича Марья Митрофановна повесила по поручению барина один против другого портреты папы римского и обер-прокурора Синода графа Протасова – в ознаменование борьбы церквей западной и восточной, как тонко определил Михаил Васильевич.)

Федор Михайлович, разведя руками, загадочно промолвил «Да…» – и проводил Алексея Николаевича до дилижанса, пообещав через несколько дней переехать уже совсем в город, на зимнее жительство.

В Парголове, у дворовой конурыНа другой день Федор Михайлович проснулся поздно. Вечером долго сидел над листами «Хозяйки», которую уже почти кончил, и над новыми страницами начатых сочинений, вперемежку им подвигаемых. Одно из них не так давно созрело в его непрестанно прибывающих планах и целиком связывалось с петербургскими белыми ночами, так сильно располагающими ко всяким беспокойным желаниям и мечтаниям. И тут снова и снова Федор Михайлович пригляделся к неуютным углам столичной жизни, заселяемым людьми со слабыми сердцами, однако ж и вполне достойными уважения и даже расположения, но лишь с особыми характерами, очень хлопотливыми, с непременной тоской и всегдашними досадами. Это сочинение так и названо было им «Белые ночи», причем он предуведомлял, что это не более как воспоминания некоего мечтателя о своем «сентиментальном» романе. Другим немало уже волновавшим Федора Михайловича сочинением была та же «Неточка Незванова», листы которой и посеревшие, оборванные страницы, как их ни оберегал он, хранили следы долгих вечеров с употреблением крепкого чая и черного кофея.

Уже сквозь занавески окон стали пробираться истомные лучи сентябрьского солнца, как Федор Михайлович оторвался от разложенных по всему столу листков и лег на широкий хозяйский диван, служивший ему и кроватью. Но мысли о мечтательных лицах его повестей никак не покидали его. В них ведь была заложена вся цель его, все стремление объявить миру о новых и новых явлениях захудалой жизни, в которой людям даже с мизерными желаниями только и можно было мечтать и в мечтаниях заключить всю скопившуюся обиду за то, что подлая проза каждодневного существования только и способна на фантастику и мечтательство.

Федор Михайлович давно уже подметил, как встречаемые им люди только малыми своими частями, но никак не полностью, выказывали себя. И, встречаясь с ними, он каждого как бы спрашивал: а где же в тебе в е с ь человек? В Макаре Девушкине, как он показал, никак не проявился весь человек. И уж, разумеется, в Прохарчине он снова и снова увидел только немножко человека, только его капельную частицу.

– А я сам? – часто вместе с тем спрашивал он и себя, сидя на кривой скамеечке у дворовой конуры или размышляя в прогулках по дорожкам парголовской дачной усадьбы. – Я-то весь или только какой-то одной сторонкой своей явил миру себя и показал свою собственную персону? – И, не задумываясь, он отвечал: – Нет, не весь, никак не весь… А надо бы в с е м у мне объявиться перед людьми. С моим-то жадным характером, жадным до настоящего дела, это необходимейший шаг, и для него припасена особая страсть.

Федор Михайлович долго раздумывал о тех углах, где в ы ж и в а е т с я совсем не та жизнь, какая приличествует в с е м у человеку, где этот человек недопустимо унижен всем крутым устройством на земле, и всякий раз он приходил к тому выводу, что мечтательство – незаменимейшее средство, если надо дополнить характер и всякие иные обстоятельства так, чтобы проявился в е с ь человек. И вот тут-то белые ночи как нельзя кстати были привлечены им в роли как бы символического предмета, который вполне служил его идее. Часами – и днем и вечером – шагал он по дорожкам сада и все перебирал про себя нити своих повествований и сам неудержимо мечтательствовал до тончайших и прихотливейших сторонок и картин. А среди мечтательных минут вдруг вбегал в свой дачный кабинет и схватывал первое попавшееся и скверно очиненное перо и мигом записывал какие-то мысли, какие-то пылкие выводы. Это он с добродушнейшей иронией считал «священными жертвами» богам мудрости и фантазии, различным Аполлонам, так полюбившимся еще Пушкину и иным достойным сочинителям.

Тратя долгие ночные часы на непременные размышления, Федор Михайлович засыпал лишь под утро. Утром Парголово дышало прохладной росой, но к полудню солнце пригревало траву, и становилось даже жарко.

Федор Михайлович сидел у плющевой беседки и читал в «Финском вестнике» «Киайя» Барбье, в переводе Дурова. Кругом стояла тишина. Лишь на верхушке дуба дятел бил по коре.

Думалось: вот придет осень, он напишет еще роман, издаст отдельной книгой «Бедные люди», разделается с долгами, водворит брата в Петербурге, и тогда можно будет отдаться свободным мыслям. Тогда и ипохондрии наступит конец. Степан Дмитрич восторжествует. Федор Михайлович в тиши деревьев грустил о прожитых летах молодости – ему-то уж стукнуло двадцать шесть лет, – вспоминал Белинского, который (слышно было) чуть поправился и возвращается из Парижа в сопровождении Тургенева… Старое восставало перед ним в прежнем – таком заманчивом – свете. Обольщенное честолюбие волновало память. Свое недавнее прошлое он сменил на новых друзей, с которыми еще не успел и сойтись, но от которых уже заразился свежим пылом (тут-то Спешнев был на первом плане…). Он ждал от них не простого расчета и гордости, в которых обвинял Тургенева и Некрасова, а самого наивосторженного чувства. И эти ожидания волновали его.

Дятел равномерно продолжал долбить кору дуба.

Вдруг калитка скрипнула, и Федор Михайлович увидел приближавшуюся прямо к нему бабу с сумкой за плечами, необычайно грязную и оборванную.

– Не суди, батюшка. Пришла выведать про дочкино-то, Катеринино, добро. Отца засекли, царство ему небесное, сама еле выжила. Загубил барин все семейство нашее… о-о-ох ты господи!.. Тута, сказывал муж ее, Михайла Иваныч, вещицы ее остались… Не слыхал ли чего?.. А?.. Ох, глухая я, говори громче, батюшка…

Федор Михайлович мгновенно вспомнил недавнюю историю сторожа Михаила и его невесты и при виде обездоленной матери весь вздрогнул. Он объяснил старушонке, что ничего не знает про вещи, а слыхал лишь, что Михаил Иванович в тюрьму взят за своеволие и непослушание да, кроме того, барина ударил.

– Так, так, батюшка, а что ударил, так это истинная правда. Не суди, родимый. Сказывала я: нешто это можно, чтоб волю рукам давать, да еще и против кого? Ударил, а девку-то нашу, Катерину, спасибо ему, не дал барину. А Катерина ушла за ним в самую Сибирь. Михайлу-то увезли по трахту с этапом, ну и она за ним, стало быть… Вот вещи свои и просит припасти для нее. Горе наше… ох, горе! Осталась одна на свете…

Баба закрыла глаза жилистыми руками. Федор Михайлович озабоченно смотрел на нее. Лицо его выражало растерянность: что же делать? Что же делать? Он повел бабу к дворовой конуре, где жил Михаил. Конура была заперта, а через окошко он увидел, что в ней было пусто. Баба долго топталась на месте, раздумывая, как ей быть, да и пошла, смахивая слезы с морщинистого лица, назад к калитке. Федор Михайлович беспокойными глазами наблюдал за ней и видел, как ее кривая и жалкая фигура, удаляясь и уменьшаясь, серела еще на дороге. Он был сломлен и потрясен.

Мысль о семье, разоренной по воле слабоумного, жестокого помещика, лишила его покоя. Что же делать? Что же делать? – задавал он сам себе вопросы и не находил решительного ответа.

Он вдруг пришел снова к тому заключению, что и вправду нужен «пугачевский путь». Потом, остыв и перебрав всякие примеры, он доказывал самому себе, что нет лучшего способа утишить слезы человеческие, как убедить властителей государства самим перестроить всю жизнь, чтобы в ней могли процветать свободные общины и не было бы угнетений и произвола, а царил бы самый наихристианнейший порядок. Потом он тосковал по какой-то неизвестной, но непременно лучшей жизни, которую собирался тихонечко и издалека поджидать в квартире уважаемого Бремера.

И вместе с тем он решил вникнуть со всей основательностью в самый механизм дела и изучить все тонкости человеческого устройства жизни. Для того положил он за правило читать самые новейшие книги и журналы, чтобы свое нетерпение подчинить обдуманным планам.

– Да, да. Надо постигать! – мечталось ему. – И я постигну! Шагну так далеко… так далеко… Так, что всем господам Петрашевским, и Спешневым, и Дуровым путь укажу. Настоящий и истинный путь.

Растревожив свои мечты, он прилег на кровать.

– Они думают заграничными теориями поднять Россию и положить ее на другой бок… Да они не знают и не предчувствуют, что́ будет, когда крестьянство получит свободу! Ведь мы разом покончим с пролетариатом. В один час! Россия станет свободна и примирена с церковью, – то есть именно то, что и надо.

Федор Михайлович поднялся с кровати и разыскал среди разбросанных на письменном столе книг и бумаг сборник, составленный Гарнье, «Le droit au travail». Тут говорилось о праве на труд, тут были собраны речи в Национальном собрании, говоренные Ламартином, Консидераном, Ледрю Роленом, Феликсом Пиа и другими, и к ним присоединены были мнения Луи Блана, Прудона, Лабуле. Федор Михайлович заметил на толстом желтом форзаце «ex libris» Михаила Васильевича…

Он взял книгу и снова лег на кровать, раскрыв речи Луи Блана.

– Проникновенные слова! Но ведь вот были революции французские и английские… и что же? Разрешили ли они все социальные вопросы? Да ни на капельку. Бедность и богатство как стояли друг против друга с ножом в руках, так и стоят по сей час… А мы можем разрешить этот вопрос у нас, на русской-то почве, просто мигом: надо лишь отпустить крестьян, – без всякой заминки решал Федор Михайлович.

На дворе смеркалось. Он читал, и мысли неслись ураганом из стороны в сторону. Он то вскакивал вдруг с кровати и прохаживался несколько раз из угла в угол, то снова ложился и читал.

Когда в комнате стало совсем темно, он зажег свечу и поставил ее на столе у кровати. Потом вдруг бросил книгу в сторону. Взгляд блуждал. На лице было утомление, точно он проехал не одну тысячу верст на перекладных. Он вытянулся во весь рост, так, что кровать заскрипела под ним, издав режущий звук, и тут ощутил, что в руках и ногах у него не хватает сил. Он напряг мускулы и сжал пальцы… они не повиновались ему, они бессильно выпрямились, и ему казалось, что чьи-то руки тянут его в стороны и он не может противиться им… Он даже хотел вскрикнуть.

На стене против окна он увидел дрянную и престарелую литографию, затянутую паутиной, на которой висела темная пыль с прошлогодними мухами. Он не мог понять, почему он раньше не замечал ее…

– Луи Блан… Петрашевский… Человеколюбие… Высокая эпоха… – перебирал он в мечтах чувствительные слова, но они бессильно расплывались в памяти. – А у нас один вопрос… Один был и остался: русский мужик. Мужик с бабой и с двенадцатью ребятишками… в душной избенке, как в Черемашне. Мужик и его страшная бедность и страшное господское слово… И это превыше и громче всего прочего…

Федор Михайлович лег на бок и приложил обе руки ко лбу. Голова болела свыше всякой меры. Хотелось быть сильным и крепким и сжать кулаки. Но тело беспомощно лежало на кровати.

– Нет, не могу. Завтра утром уеду в город, – решал он. – Завтра пойду к Степану Дмитричу и упаду к ногам: «Карайте меня. Сам себя предъявляю ко взысканию. Но молю о снисхождении… потому что жажда… жажда одолела…»

Наутро Федор Михайлович проснулся лежащим в одежде на кровати. На столе еще мигал огонек в подсвечнике – это были последние вспышки догоревшего фитиля.

Федор Михайлович вскочил с кровати, умылся из кувшина, стоявшего на полу у двери, и вышел в сад. Холодные утренние сумерки его взбодрили. Слышно было, как неподалеку проехал первый дилижанс.

– Еду. Пора!

Недолго рассуждая, он стал складывать в чемодан книги и бумаги и в одеяло свернул постель.