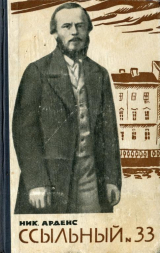

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)

– Вот Колумб плыл, плыл, и не знал даже пути, и не предусматривал, куда может приплыть-то… Но цель стояла величайшая, – вспомнил он и вдруг с усилием задумался. – Колумб плыл, плыл…

Ба! Да ведь это я и есть Колумб! Самый настоящий Колумб, каким тот наверняка и был, – конечно, д о открытия Америки.

Федор Михайлович мигом решил, что и он ведь тоже плывет к великой цели. Знает наверно, что к великой, хоть и не видит вовсе ее, но точно расчислил, что обязательно приплывет к самой цели… и о т к р о е т.

Но тогда для чего нужны были психологические выкладки и потуги Василия Васильевича? Ведь он же не знает и не может знать, на какую новую землю отважный мореплаватель может наскочить в пути? Значит, и исторические причины тут уж ни к чему, так как для достижения н о в о й земли вовсе не надобна история старой…

Федор Михайлович встал и даже подошел к рукомойнику умыться, чтоб доказать самому себе, что все это не сон, а самая настоящая логика. Он потрогал пальцами кран и почувствовал мокрое железо. По ладоням потекла холодная вода. Нет, не сон, подумалось ему, совершенно ясно, самое настоящее просветление ума.

Он кинулся было к шинели – с намерением бежать к Василию Васильевичу, остановить его и представить новые доказательства, закидать ими и зарубить черту навсегда, но тут же и передумал: мол, логика должна прийти в полнейшее равновесие и показать себя уж во всем блеске. Он прилег опять и замолк.

На печке сухо затрюкал сверчок, возвещая тишину и сон.

Федор Михайлович согрелся под шинелью и стал уверять себя, что все превратности разойдутся по сторонам, лишь только он обнародует и воплотит свою социальную идею в грядущем произведении искусства, которое он сам непременно сочинит, в унижение и посрамление всех своих хулителей и насмешников.

Перед глазами его долго мелькал добродушнейший Степан Дмитрич с щегольскими баками, все подсаживаясь к нему и молчаливо, как бы взглядами, выспрашивая его о затеянных пророческих планах. Потом предстали какие-то пустынники, и, наконец, распростерлось далекое сверкающее море с огненными маяками.

– Колумб плыл, плыл… Плыл, плыл…

Потом заблистал зеленый остров, а за ним множество других островов с совершенно неизвестными берегами, каких Федор Михайлович никогда и не видывал.

Море шумело и куда-то, по-видимому, торопилось. По крайней мере так казалось Федору Михайловичу, остановившемуся на самом обрыве изжелта-серой скалы. Волны то налетали друг на друга, вздымаясь и тесня, то проваливались в бездны с мучительным гулом.

Сердце нервно и тоскливо постукивало.

А Колумб все плыл и плыл…

Таинственное следствиеС тех пор как все дело о дворянине Буташевиче-Петрашевском было передано для расследования и наблюдения в министерство внутренних дел, где главенствовал Перовский, под опеку достойнейшего Ивана Петровича Липранди, граф Орлов не мог освободиться от возникших у него предположений: не станет ли Перовский выслуживаться перед царем своим усердием в ведении столь прибыльного и многообещающего политического дела и перебегать дорожку ему перед самым его носом? Орлов не ошибся в своих опоздавших предположениях. Перовский скрытно от Орлова докладывал Николаю о ходе дела, причем выставлял на первый план необычайную проницательность чинов и агентов своего министерства и тем самым подставлял ножку Орлову и всему III отделению. Орлов был вне себя, разведав о происках Перовского, и при первом же докладе государю повел речь о необходимости от слов перейти уже к делу:

– Следствие по сему предмету, ведущееся чиновником Липранди, должно быть безотлагательно закончено, – так я полагаю, ваше величество, – и передано в III отделение для производства окончательного заключения и арестования виновных. Долее ждать невозможно. Умы молодежи, охваченной преступными целями и превратными идеями, настроены весьма подозрительно. Разрешите представить на ваше благоусмотрение статью в недельном журнале, в коей автор проговаривается относительно зреющих в России крамольных замыслов.

Орлов при этом развернул перед Николаем страницы из журнала «La semaine», в статье которого было сказано, что, мол, у русского царя, «скоро будет много с в о и х хлопот» и потому он ничего не достигнет в походе в Венгрию.

У Николая от раздражения и злобы лицо пошло пятнами.

Он встал и в гневе отодвинул ногой тяжелое кресло, в котором сидел, словно оно мешало ему принять сейчас же какие-то важные решения – такие, чтоб внушили всем должный страх и полную покорность. Он ужасно любил это внушение страха, почти болел этим внушением и уверял себя, что на его внушении держится вся сила и непоколебимость империи.

В заграничных журналах и в отечественных статьях он всегда видел, а если не видел, то всегда подозревал прямую и тайную мысль о возмущении против его власти. Любому предположению о таком возмущении он верил, как факту, и пуще всего боялся заговоров и скрытого недоброжелательства. Замыслы декабристов никогда не забывались в его мстительном и злопамятном воображении. Он знал, что его окружает ненависть и стремление погубить его, и всегда считал долгом как можно жестче и решительнее карать малейшее вольнодумство, подавлять в корне малейшие проявления недовольства и несогласия.

Орлов заметил, как у Николая подергивается верхняя губа, – это было признаком суровой сосредоточенности императора, замышлявшего уже какой-то сокрушительный, но пока что ему одному известный план «внушения» и «пресечения». Орлов с бульдожьей жадностью впился в повелителя и ждал.

Николай угрюмо молчал, продолжая думать и теребя в руках ненавистный журнальчик.

– Представь мне все дело, – резко произнес он. – Немедля разберись и доложи.

Николай вспомнил последний доклад Перовского касательно заговорщиков и с сухой злобой добавил:

– Он мне обещал выведать не только преступные планы, но и «грезы» каких-то негодяев. Я боюсь, что, пока он узнает о их «грезах», планы будут перенесены с чертежей прямо на стены моего дворца.

Орлов торжествовал. Он тотчас же передал «высочайшую волю» своему тайному врагу и предложил министерству внутренних дел сдать все следственные материалы прямо в III отделение собственной его величества канцелярии. При этом он с ухмылением вспомнил об «испанском гранде» Иване Петровиче, столь усердно исследовавшем порученное ему по его же рекомендации дело:

– Липрандец уж наверно разнюхал все, где чем пахнет.

Орлов решил, не теряя ни часу, призвать к себе Дубельта, а вместе с ним и Липранди, для того чтобы произвести передачу самих дел.

Леонтий Васильевич уже совсем было собрался ехать в свой загородный приемный дом (к тому ж была заранее назначена аудиенция неизвестной посетительнице, под каковой разумелась обаятельная Анна Авдеевна), как фельдъегерь графа прискакал с весьма спешной пригласительной запиской. Леонтий Васильевич так и отступил от трюмо, перед коим заканчивал свой туалет, прочтя столь неожиданное и беспрекословное требование. В досаде он приказал дать себе другой сюртук, предназначенный для официальных визитов, и с раздражением и торопливостью надел его.

По дороге он рассеянно думал:

– Экая досада! Аннушка изведется в ожидании. Хорошо, коли мой курьер не замешкаемся и вовремя сообщит ей о внезапном отъезде к графу. Но что бы все это могло означать? Уж нет ли тут какого тонкого политического дела?.. Что-то такое мне болтала Аннушка. Будто в столице молодежь превратно рассуждать стала и все философствует. Уж не про этих ли дворян и чиновников сообщит мне граф? Ну и затея же! Какие-то чтения бессмысленных книг, какие-то обсуждения всякой иностранной дряни!

В приемной Орлова Леонтий Васильевич, к полнейшему своему удивлению, встретил Ивана Петровича.

Он весь вспыхнул, увидев своего старого приятеля, приглашенного, по-видимому (он мигом это сообразил), вместе с ним по одному и тому же обстоятельству.

Иван Петрович не менее его был смущен и робко протянул ему руку.

Оба сели в креслах, оба с минутку покашляли и достали из задних карманов сюртуков аккуратненько сложенные носовые платки.

Леонтий Васильевич в разговоре порывался было выпытать, не известна ли его почтенному и рассудительному другу причина столь неурочного приглашения со стороны Орлова, но осмотрительно удерживался от такого вопроса, чтобы тем самым не умалить свою осведомленность в делах графа, к которым он считал себя более всех других близко стоявшим.

Степаныч, появившийся на своих маленьких ножках из кабинета графа, прервал нерешительность друзей:

– Их сиятельство просят пожаловать…

Леонтий Васильевич, быстро встав, стремительно направился в кабинет. За ним, тихой поступью и осторожно всматриваясь вперед, заторопился и Иван Петрович.

Орлов сидел за письменным столом, перед коим был накрыт ярко-белой скатертью, с вензелями, другой стол и на нем уж приготовлен был чай с удивительно прозрачным вишневым вареньем в хрустальной вазе. Чай был разлит в старинных фарфоровых чашках, сверкающих гербовыми рисунками тончайшей работы.

Граф приступил сразу к делу.

– Воля монарха – безотлагательно (он ужасно любил это словцо: «безотлагательно») сосредоточить дело о дворянине Буташевиче-Петрашевском, как уже исследованное в министерстве внутренних дел со стороны его корней и причин (при этом графские глаза скользнули по лицу Ивана Петровича), в III отделении канцелярии его величества. Состояние умов некоторой преступной части нашей молодежи таково, что необходимо пресечь все безумные намерения, буде они обнаружатся при следствии… Леонтию Васильевичу я поручаю рассмотреть дела о найденных крамольных кружках для принятия законных мер охраны порядка и спокойствия в столице.

Леонтий Васильевич при этом выпрямился в кресле и прижмурил глаза, очевидно боясь пропустить малейшее движение на лице графа. Орлов продолжительно вздохнул после столь решительного изъяснения и облегченно посмотрел на блестевшего под абажуром бронзового бульдога. Бульдог посмотрел на него, и все задвигались на своих местах в намерении приступить к обсуждению безотлагательного дела.

Иван Петрович на этот раз опередил своего чувствительного друга:

– Все обстоятельства сего дела, ваше сиятельство, надлежащим образом уже исследованы с помощью опытных агентов, и в моем распоряжении имеются четыре именных списка причастных к преступному сообществу лиц с указанием точной степени вины и участия каждого. Считаю долгом присовокупить, что воля государя мудрейшим образом предупреждает события, которые могли быть порождены примером западных бунтовщиков и социалистов.

Леонтий Васильевич тут все до конца понял: граф Орлов скрыл от него дело, прямо принадлежавшее III отделению, а Иван Петрович пренебрег тридцатисемилетней дружбой и таился в своих действиях по обнаружению заговора, найденного под самым носом у III отделения. Дубельт недоумевал и терялся в отыскании причин всего случившегося, но тон речи Орлова, обставленной всеми знаками предупредительности и чрезвычайного уважения, положительно располагал Леонтия Васильевича к чувствам покорности.

– Слушаю, ваше сиятельство, – ответствовал он, – по получении дела не промедлю ни минуты и доложу о принятых мерах.

– Дело могу передать сегодня же ночью, – вставил Иван Петрович, наслаждаясь своей исполнительностью и преданностью.

Орлов встал у письменного стола и, пожимая на прощанье руки двум верным слугам отечества, наставительно произнес:

– Верю, господа, что вы исполните долг до конца и со свойственным вам рвением. – После этого он разгладил тремя пальцами правой руки свои длинные седеющие усы и кивком головы еще раз попрощался.

Степаныч засеменил ножками к выходу и широко открыл двери в приемную, так что Леонтий Васильевич и Иван Петрович прошли рядышком, как бы в знак полнейшей гармонии в чинах и заслугах.

Но в карете (Леонтий Васильевич деликатно предложил Ивану Петровичу ехать вместе с ним) им показалось как-то несколько тесновато. Они весьма неловко и застенчиво отодвигались друг от друга, боясь, очевидно, причинить малейшее беспокойство своим обоюдным присутствием, и молчаливо извиняясь в том, что так неудобно и стеснительно приходится сидеть рядом. Иван Петрович уже совсем забился в свой угол, достигнув цилиндром даже верха кареты, и, почти робея, посматривал на расположившегося в другом углу Дубельта. Леонтий Васильевич, несмотря на свой худоватый стан, в широкой шинели из светлого английского сукна и при экипировке выглядел весьма толсто и пухло – в противоположность Ивану Петровичу, сохранившему и в своей статской шинели со складчатой пелериной чрезвычайно тонкий вид.

Карета быстро стучала по столичному булыжнику.

Оба приятеля торопились по весьма важным причинам. Иван Петрович был предуведомлен, что этой ночью к нему прибудет с донесением агент; получив от него последние сообщения касательно круга лиц, посещавших Петрашевского, он решил немедленно, сегодня же ночью, передать в III отделение точнейшие данные и тем самым выполнить и свое поручение и ублажить Леонтия Васильевича, не на шутку изумленного и опечаленного тем, что от него скрыли целый столичный заговор.

Карета круто завернула вправо, так что Иван Петрович слетел с своего места и тем причинил ненамеренное беспокойство Леонтию Васильевичу, задев его шпагу. Он, однако, быстро и смущенно отодвинулся назад и принял прежнее положение. Оба снова почувствовали, что ужасно тесно и неудобно в карете.

– Через час или два я надеюсь уж переслать вам собранный мною материал, – заговорил наконец Иван Петрович вкрадчивым и заискивающим голоском.

– Очень рад, – отрывисто и с намеренной твердостью проговорил Леонтий Васильевич. – Но как вы, любезнейший Иван Петрович, могли сохранить в тайне от меня столь любопытное дело? – В голосе его послышался шедший из самой глубины укор, но до такой степени прочувствованный, что Иван Петрович тут уже не выдержал и излил все свое красноречие, чтобы оправдать свой поступок в глазах рассудительного и преданнейшего приятеля. Он заиграл на чувстве долга и обязанностях службы, призывал к невозмутимой вере в свое бесконечное расположение и, наконец, поставил Леонтия Васильевича на свое собственное место:

– Ну, как бы поступили вы, достоуважаемый Леонтий Васильевич, будучи обременены столь важным государственным поручением, причем чрезвычайно секретным и не подлежащим ни малейшей огласке, даже меж своих родных людей?

Иван Петрович выразил твердую уверенность в том, что и он, Леонтий Васильевич, непременно поступил бы точно так же, и после этого Леонтию Васильевичу уж ничего не оставалось, как только принять все до одного доводы друга.

– Вы правы, правы, – сохраняя высокомерие и благородство, подобающие чину и положению, согласился он и заметно оживился.

Оживился и Иван Петрович. Они заговорили об удивительной и ветреной весне в столице, о вишневом варенье у графа Орлова и чрезвычайных трудностях похода Паскевича в Венгрию. В карете стало как-то свободнее и удобней. Иван Петрович несколько опустился и сел ближе к Леонтию Васильевичу. Так он был привезен к себе домой, где его уже ждал Петр Дмитрич с докладом.

Карета Леонтия Васильевича укатила за город – прямо в игорный дом.

Мельпомена Леонтия ВасильевичаЛеонтий Васильевич покачивался в карете и с облегчением вспоминал о рассеявшихся чувствах, вскипевших в нем, когда он узнал про таинственное следствие Ивана Петровича. Он успокаивал себя тем, что именно он и никто другой доведет дело уж до настоящего результата, что сила и власть в его руках, и он решит все так, как того требует высшая государственная мудрость.

Он несколько устал. День был проведен им в III отделении в докладах подчиненных и рассмотрении неотложных дел о бунтах в западных губерниях, где жандармскими ротмистрами и агентами было выловлено свыше шести тысяч крестьян, рассаженных сейчас по тюрьмам и подлежащих ссылке на поселение в отдаленных частях Сибири.

Сидя в карете, Леонтий Васильевич вертел в руке шелковую бахрому экипажной обивки и забывал волнение дня. Карета катилась от перекрестка к перекрестку, по мостикам через канавки, и наконец, осторожно, остановилась у игорного дома. Кругом было тихо и темно. Леонтий Васильевич неслышно вышел, молча снял шинель и прошел наверх, в ковровую комнату. Анна Авдеевна с крайним нетерпением ждала его, сидя на диванчике с «Нувеллистом» в руках. Заслышав приближающиеся шаги, она отбросила журнал в сторону и тревожное изумление искусно сменила на восторг. Она быстро подняла свою руку, обхваченную широким, с изумрудами, браслетом, так что Леонтий Васильевич, как бы завершая уже нечто начатое, прямо приступил к делу и густо покрыл поцелуями все нежнейшее пространство до самого локтя. Анна Авдеевна при этом игриво трепетала, как делала она это всегда во французских комедиях. Совершив положенный обряд, Леонтий Васильевич вынул из кармана кожаную коробочку причудливейшей формы, что-то в виде сердца, и раскрыл ее перед взорами Анны Авдеевны. Она вспыхнула, как зарево, и со страстью приблизилась к нему, разглядывая серьги необычайной величины и с неподдельнейшими бриллиантами.

– Какие огни и какое изумление! – восклицала она с привычными интонациями в возбужденном голосе.

– Сие лишь малая крупица той награды, которая должна была бы принадлежать вам! – с чувством проговорил Леонтий Васильевич и, шаркнув ногами, повел ее по скользящему паркету в гостиную, снова расписывая руку поцелуями.

– Как вы любезны и добры! А я на вас была зла: вы сегодня слишком опоздали…

– Непредвиденные обстоятельства, дражайшая Анна Авдеевна. Представьте себе, эти ваши молодые люди… как их там?.. Петрашевичи, Буташевские и прочие молокососы… Нет, я думал, просто начитались Вольтеров и всякой дряни… А они выкинули целый заговор. Во дворце тревога! Государь в гневе! Словом, события чрезвычайные, но уж мы не станем с вами толковать о наших отечественных Луи Бланах. И не женское это дело.

Леонтий Васильевич при этом с нежностью и как бы прося прощение за допущенную игривость речи и суждений посмотрел в глаза Анны Авдеевны и почтительно засмеялся. В словах его ясно показывалась та мысль, что уж не ради политических разговоров он тратит драгоценнейшее время вместе с очаровательной столичной Мельпоменой.

Они сели ужинать за отдельный стол, накрытый тут же, в гостиной. Были поданы рябчики и лафит. Затем на столе появилась необыкновенной величины коробка шоколадных конфет с бумажными узорами, и Леонтий Васильевич принялся угощать, беря маленькими щипчиками затейливые изобретения кондитеров и вкладывая их прямо в ротик Анне Авдеевне. Она вся дрожала от смеха, находясь в восторге от преисполненного любезностями Леонтия Васильевича.

– Какое у вас великолепное имя: А-н-на Авдеевна Ан-то-нел-ли! Сколько тут музыки и очарования! – восклицал чувствительный генерал.

– Да… С этакой фамилией не худо бы и при дворе занять положение, – метнула Анна Авдеевна, снова захохотав и сверкнув глазками.

– О да, да! Вы будете при дворе достойным украшением. Мы с графом окажем вам, так сказать, незаметную помощь в этом тончайшем государственном деле, – нараспев вытянул Леонтий Васильевич, покружив в воздухе кистью правой руки. – Вашего муженька возвысим в чинах, уж это непременно и по заслугам, и вообще, mon ami, все, все будет служить вам до гроба.

Леонтий Васильевич поднял несколько нетвердой рукой бокал вина и стукнул им о бокал Анны Авдеевны.

– А ведь вы, Анна Авдеевна, удивительно как понимаете жизнь. Мастерски понимаете ее! – добавил он, таинственно улыбнувшись и приблизившись вместе с креслом к Анне Авдеевне. – То есть, собственно, вы даже и не живете, а, так сказать, сверкаете, как вершина под солнцем.

– Как это вы торжественно и высоко захватываете, Леонтий Васильевич, – разрезая апельсин, протянула Анна Авдеевна и склонила голову прямо на генеральские плечи. Плечи задвигались и зашумели эполетами. Анна Авдеевна чувствительно зевнула, навевая сон и на Леонтия Васильевича.

В соседней комнате старые куранты прошепелявили двенадцать часов, нарушив тишину уединенных комнат Леонтия Васильевича. И снова все стихло… Лишь в углу под самым потолком в брошенном (по какому-то непростительному недосмотру) паучьем гнезде возились мухи в прогнившей паутине.

Домой Леонтий Васильевич возвращался уже почти в пятом часу ночи. В карете он задремывал. Голова его откидывалась то на плечи Анны Авдеевны (кучер наперед знал, что сию почтенную особу необходимо было завезти в отель Боса, причем тихонько и со всеми предосторожностями, остановившись у угла Большой Морской), то на спинку кареты, причем от каждого толчка голова вздрагивала и издавала неясный ропот и малоупотребительные восклицания.

Анна Авдеевна в надлежащем месте выползла из кареты, не прощаясь и не поглядев на спящую голову Леонтия Васильевича, и торопливо застучала по панели.

Леонтий Васильевич продолжал путь в сонном одиночестве. Посреди дороги ему неожиданно представились феи, самые настоящие феи, с длинными волосами и в легких, прозрачных одеждах, как и подобает быть всем порядочным феям. Эти сказочные существа внезапно обступили его со всех сторон, увлекая в некое волшебное здание и даже угрожая повелительными взглядами. Леонтий Васильевич сперва отделывался маленькими поклончиками и пятился куда-то назад, как бы в замешательстве, но феи разыгрывались все более и более и завертели его наконец в бешеном вихре, на показ и позор всего корпуса жандармов. Он с силой рванулся вперед и в это время почувствовал унизительный удар в затылок. Карета остановилась, и он стукнулся головой о спинку, пробудившись от искусительных мечтаний.

– Анна Авдеевна! Милостивая-с государыня! – воскликнул он, изящно отделывая фразы сонным и расслабленным голосом, но тут же вспомнил, что Анна Авдеевна, очевидно, своевременно исчезла из кареты, так как рядом с ним совершенно точно обозначалось пустое место.

Не успел Леонтий Васильевич достигнуть своего кабинета с целью немедля же завалиться спать, как лакей доложил о некоем посетителе, который дожидается его еще с полуночи.

В кабинете предстал перед ним Петр Дмитрич с двумя увесистыми папками «от господина полковника» (так поименовал Петр Дмитрич) Липранди.

Леонтий Васильевич долго смотрел в узенькие глаза посетителя и, казалось, измеривал про себя его круглое и жирное лицо.

– Так это вы и есть Антонелли? – спрашивал он удивленно дремлющим голосом, стараясь все же держать голову достаточно высоко и даже сурово, как он всегда делал, принимая агентов тайной охраны.

– Антонелли, ваше превосходительство, Антонелли и есть моя фамилия…

– А вы знаете, ваша фамилия удивительно звучная… В ней столько музыки и очарования, – заметил с чувством Дубельт и опустил голову, как бы о чем-то задумавшись в молчании. – Да, да, и очарования, – решительно повторил он, откладывая папки, очевидно до утра. – Не задерживаю вас. – Дубельт протянул руку растроганному Петру Дмитричу и напоследок добавил (уж когда Петр Дмитрич был у самого порога): – А награда будет дана по заслугам. Имею честь…

Петр Дмитрич полетел в восторге домой.

Дома у себя он нашел Анну Авдеевну уже в эмпиреях. Однако, заслышав его шаги, она заворочалась на подушках и пробурчала неясным голосом: «Серьги… Бриллиантовые… Горят-то как… Х-х-ха…» И умолкла в дремоте.

Петр Дмитрич робко посмотрел на нее.

– Грезит во сне, – прошептал он сам себе. – Сладчайшие и нежнейшие грезы… Спи, душенька, спи… – Он стал раздеваться, присев на стул у красных ширмочек и стараясь не произвести ни малейшего скрипа. – Награда… – думал он с напряжением. – Какая ж такая награда будет? Ишь! И догадаться-то невозможно, так начальство придумало. Отменнейший человек Леонтий Васильевич – травка нежная, сердце благороднейшее…