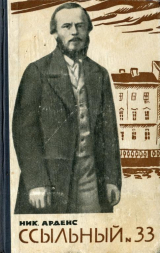

Текст книги "Ссыльный № 33"

Автор книги: Николай Арденс

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)

Барабанная дробь трещала и отдавалась эхом по всему плацу.

Василий Васильевич почувствовал, что ноги стали у него ужасно тяжелы и вот-вот опустятся на землю; он еще больше напряг силы и решил держаться и ждать, пока дойдет очередь и до н е г о. Он стоял пятым или шестым от начала, – значит, уж после этих троих должны были непременно взять и е г о. Василий Васильевич это мигом рассчитал, еще когда сводили с эшафота Петрашевского и с ним вместе двоих – Григорьева и Момбелли.

Барабаны между тем трещали как-то неумеренно долго, так что Василию Васильевичу и многим рядом стоявшим показалось даже странным такое промедление. Или, быть может, это было лишь искусное доведение до совершенства самой пытки?..

Вдруг в одно мгновенье что-то шевельнулось на эшафоте. Василий Васильевич перескочил взглядом туда и увидел, как он, именно он, Федор Михайлович, как-то чрезвычайно неловко и словно повиснув, обнял стоявшего рядом такого же человека в балахоне, такого же приготовленного, как и он, и застыл в этом объятии. Было ли то одно предсмертное прощание или уж ему захотелось вдруг просто закрыться от всего зрелища и ничего не видеть и не чувствовать, кроме холодных плеч друга, Василий Васильевич не успел определить, так как подскочившие люди отняли Федора Михайловича от человека, которого тот так жарко обнял, и снова все приковалось к трем привязанным у столбов.

Пока били барабаны и происходили у эшафота все эти движения, пока длились столь необычные приготовления и таинственные передачи из уст в уста каких-то приказаний, каких-то распоряжений, тем временем из-за углового дома Семеновского плаца выскочил на сером коне некий военный чин, как потом говорили – лейб-гвардейский капитан, адъютант самого Орлова. Вслед за ним на гнедом коне скакал ординарец. Кони натужно дышали, и из ноздрей их валил густой и частый пар.

Адъютант остановил коня у самого эшафота и, ловко спешившись, передал его ординарцу, а сам заторопился к генералу, видно командовавшему всем происходившим. К генералу подскочили несколько военных чинов, поспешивших узнать причину столь несвоевременного и неожиданного прибытия высокопоставленного адъютанта.

Прибывший меж тем извлек из большой кожаной сумки какой-то пакет и, проговорив что-то многозначительное, вручил его генералу, тут же поспешно и вскрывшему экстраординарное послание.

Прошло еще десять и еще пять томительных секунд, пока генерал под бой барабанов читал врученную бумагу, и казалось, что ожидание примолкшей толпы достигло уже последнего напряжения. Но вот генерал кончил чтение и мигом отдал какие-то новые распоряжения, вызвавшие и новую торопливость у эшафота.

И в ту же секунду барабанная дробь вдруг поднялась вверх и, колыхаясь в воздухе, понеслась прочь и стихла где-то далеко за домами, за Семеновским плацем. В наступившей тишине выкрикнулась новая команда, чрезвычайно похожая на барабанный треск, и кто-то замахал в воздухе белым платком. Ружья гвардейцев как бы упали на землю, так быстро их взяли к ногам, совершенно неожиданно и наперекор всем приготовлениям.

Толпа, как пронизанная молнией, вздрогнула и будто рванулась вперед на несколько шагов. Василий Васильевич тоже вместе с нею подался вперед и даже не успел спросить себя, что бы все это значило, как снова услышал короткий барабанный бой, после чего на эшафот взошел тот же важный аудитор и объявил, что государь император и самодержец и прочая и прочая дарует приговоренным жизнь. Торжественный крик его с перечислением сроков наказаний каждому закончился снова барабанной дробью, и после этого с разных сторон пронеслись какие-то команды. Гвардейские стрелки резко взяли «кругом марш» и быстрым обрадованным шагом исчезли за эшафотом, а стоявших у столбов мгновенно отвязали и со всех приговоренных стали снимать смертные балахоны.

Как бы ошеломившись и не веря, плац глухо заговорил. Точно сорвался с дороги ветер и ударился о деревья леса. Некоторые даже вскрикнули, испустив короткий изумленный стон и всплеснув руками. У многих, однако, на лицах было непонимание и даже недоумение, даже досада, что любопытство так и не было удовлетворено, что осталось будто что-то недоконченное и недоделанное.

Василий Васильевич находился в смешанном состоянии восторга и негодования. Несмотря на то что руки и ноги его совсем уж замерзали, он не подумал уходить с плаца, а, напротив того, прорвался вместе со многими сквозь полицию и приблизился почти вплотную к эшафоту.

Палачи куда-то поспешно скрылись. На их месте на эшафоте появились два кузнеца. Зазвенели цепи, и застучали молотки. Стали заковывать Петрашевского. Видно было, как тот в изнеможении почти упал на подставленную табуретку, а толстый кузнец ловко наложил железные кольца и стал заклепывать. Михаил Васильевич даже заметил густой пар от его дыхания, а борода меж тем тряслась в такт ударам молотка, причем вместе с ней подпрыгивали и белые ледышки, набухшие на ней от мороза.

Остальные осужденные молча стояли возле, не успев еще прийти в себя и не понимая и не различая, что происходит вокруг. Все они дрожали от холода, так что когда несколько солдат принесли неожиданно для всех тулупы из грязной овчины, теплые арестантские шапки и сапоги, то все бросились к ним с какой-то ожесточенной быстротой, и это их будто сразу привело в чувство. Они затолпились у эшафота и даже заговорили друг с другом. Толпа же продолжала с жадностью следить за всеми их движениями.

В это время подъехали к эшафоту сани, запряженные курьерской тройкой, с фельдъегерем и жандармом, бывшими при саблях и пистолетах. Какой-то военный чин крикнул Петрашевскому садиться и при этом осведомился, нет ли у того еще каких-либо дел. Петрашевский громко и с настойчивостью в голосе ответил:

– Одно у меня дело – проститься с моими товарищами! – после чего с силой выхватил у замешкавшегося кузнеца молоток и стал сам заканчивать заклепку кандалов, причем сделал это удивительно и неожиданно быстро.

Он встал, уже в тулупе, и в морозном воздухе звонко залязгал кандалами. Тяжело пройдя по эшафоту, он сошел по лесенке вниз и стал со всеми прощаться, каждого обнимая и целуя. Кандалы делали его походку еще более неуклюжей и смешной, но он, как всегда, твердо и будто с полным равнодушием ко всему миру обошел всех и каждому что-то сказал на прощанье. Потом всем сразу поклонился и сел в сани. Жандарм поддержал его толстую фигуру и помог подняться на высокое сиденье.

– Прощайте! – еще раз крикнул он в ту минуту, когда ямщик ударил по лошадям.

Василий Васильевич подбежал в это мгновенье к саням и еще успел схватить Петрашевского за руку, которую потряс с исступлением, причем молча и наслаждаясь, почти с жадностью рассмотрел его лицо, совсем заросшее волосами, побеленными утренним морозом.

Фельдъегерь взмахом руки отстранил горячего незнакомца и крикнул ямщику:

– Гони на Московскую! – и тройка быстро скрылась за домами; видно было, как она свернула вправо, прямо на Московскую дорогу.

Одетых в полушубки, всех остальных осужденных тотчас же отвезли в каретах в крепость, причем Григорьева, бывшего в обморочном состоянии, два жандарма внесли в карету.

Все эти заключительные действия произошли как-то удивительно быстро, как будто уж всем надоело возиться с незнакомыми и ненужными двадцатью людьми.

Василий Васильевич едва заметил, как Федора Михайловича усадили в карету и в числе прочих увезли с Семеновского плаца.

Толпа разбрелась тотчас же вслед за каретами и войсками.

У самого вала остался один Василий Васильевич. Он сел в совершенном изнеможении прямо на снег и долго смотрел в ту сторону, где скрылись кареты. Руки его продолжали прыгать от холода под широкой шинелью, а губы дрожали.

Он и не заметил, как старый цилиндр его скатился с головы прямо на снег, притоптанный каблуками. Глаза его слиплись и смерзлись, но он, видимо, и этого уже не замечал. Ему примерещилась вся как есть фантастическая Сибирская дорога.

– Бежит она усталой рысцой через длинные поля, – дрожали мысли у Василия Васильевича, – через нескончаемые степи и горы… Ехать-то долго! Зато колокольчик забавляет, будто песни поет и что-то обещает… Сибирь и с ней колокольчик… замечательно! – бормотал он про себя. – И, главное, на всё свои законы. И на колокольчик тоже свой закон… Вот как э т и х, например, тоже по закону… Тоже ведь математика! И до Сибири свое число оборотов – самое точнехонькое – имеется. Вертятся колеса, пока не выпадет назначенное число. А выпало – закон свершился, и никак его не столкнешь. Закономерность. Так тому, значит, и быть. Песня спета… И никакая теория не поможет. И не порывайся… Почувствуй, что ты червь в земле, – вот как я. Бесновался, кипел и грозил. Жаждал, но не утолил. Вот этими самыми руками хотел уничтожить и рассеять в прах и ничего не уничтожил и не рассеял. А Сибирская дорога удивительно как широка и даже величественна, – вспомнил он только что виденное. – Стелется она далеко-далеко по снегу, и колокольчик звенит… звенит…

Он на минуту успокоился, словно забылся. Потом вдруг ему показалось, что в глаза его устремлены тысячи иголок и он не может раскрыть веки. Но он все ясно видел вокруг. Видел белый снег и тройку, которая скрылась где-то за домами, и слышал последние слова «прощайте», и еще слышал, как колокольчик долго-долго звенел по Московской дороге… Он звенел и звенел, пока сани не остановились где-то далеко в Сибири, и тогда колокольчик кончился, и вдруг стало тихо, словно кто-то внезапно закрыл дверь в шумную комнату. И в тишине, в сером мраке петербургского утра, как две искры, блеснули внезапно два глаза, т е с а м ы е, которые сверкнули, когда он шел с прочими мимо войск. Василий Васильевич почувствовал, что эти глаза страшно близко загорелись перед ним. Федор Михайлович (да, да, он сам!..) наклонился над ним и будто шепчет, будто обещает что-то, целую карьеру выдумывает и сулит, и лицо зеленое у него, почти фантастическое…

– А… это вы? – спрашивает Василий Васильевич ласково. – Помню. Как же-с! Собственными глазами видел, как вы шли у самых рядов гвардейских батальонов. Ход был замечательный! Природа вся даже присмирела и стихла… и человек (дрянной-то человечек!) замолчал… А балахоны-то! Примечательные… совсем такие, как у господина Рылеева и Пестеля были и у прочих… Помню, помню, собственными глазами видел-с… Ну, а математика ваша как же? Преодолена? Или уже повезете с колокольчиком в Сибирь? По белому снежку? Математика-то ваша подкуплена, – перебирал про себя Василий Васильевич. – Уж это точно знаю. За медный Христов грош… – Ему показалось, что лицо Федора Михайловича расплывается, бледнеет, как туман под солнцем. – Прощайте, прощайте. Поклонитесь господину Гоголю… и всем нашим посланникам…

В совершенном потрясении чувств и еле-еле придя в себя, он поплелся в первый попавшийся переулок…

Последние дни Федора Михайловича в крепостиВ тот день Федор Михайлович не заснул вовсе.

Очутившись снова у себя в каземате, он стал ходить из угла в угол и даже громко говорить вслух. Речь была необделанная и хаотическая. Обрывки смятых и неистовых мыслей, словно вихрем вскруженных слов, ужасно спешащих, сбились в голове. Перед глазами его стояли тысячи людей, неслись окна и стены домов, мимо которых только что везли его в карете. Какой-то дергающий голос повторял предсмертные команды на т о м плацу, и вся толпа вместе с палачами и солдатами будто п р о д о л ж а л а смотреть на него и на все то зрелище, и он не знал, как спрятаться от нее, и, торопясь из угла в угол, боялся взглянуть в окно, чтобы не увидеть там т о ж е с а м о е, тех же людей, и те же столбы, и тот же черный эшафот, у которого стоял всего лишь несколько часов, несколько мгновений тому назад он сам.

Но в хаосе мыслей сверкал один совершенно ясный вывод: дело его переступило через порог. Жизнь его осталась т у т, вместе с ним. Его же куда-то ушлют, в ссылку или, быть может, в крепость. Он скоро все узнает… Но сейчас… эта ночь… это одиночество… эта толстая и упрямая дверь… и опять те же столбы… тот же эшафот… то же гуденье толпы… Что бы он дал, чтоб убежать от них, уползти как-нибудь невидимой змейкой отсюда, и начать бы все снова, и даже совсем переродиться, чтоб никто и не узнал…

Но бежать от собственных мыслей было некуда, и Федор Михайлович еще упорнее старался припомнить свое состояние духа в т е минуты, когда его могли убить и даже уже начали готовиться к этому, а меж тем где-то в пропастях сознания трепетала мысль: да не может, не может этого быть!

Он безудержно перебирал в памяти все застывшие в лютом холоде недавние мгновенья, перебирал с твердой торопливостью, так как знал, что уже все кончилось и он жив, жив снова, и снова может думать, и может писать, и даже что-то хотеть и чему-то радоваться. С умиленной улыбкой вспомнил он, как в минуты, когда он маршировал у смертного порога и с эшафота неслись слова «приговорены к смертной казни», вдруг на хмуром небе словно разорвалась пелена, как раз в этот миг стремительным порывом блеснуло солнышко и снег под ногами сверкнул радостной искрой, вдруг ослепившей глаза. И припомнились ему шаги приговоренных по снегу, удивительно звонко хрустевшему, такие отрешенные и спешащие шаги.

И мысли о брате и Эмилии Федоровне и о детишках их тоже встали перед ним такими же стремительными, как они были в нем в т е мгновенья…

– Жизненность! Жизненность во мне запасена! – ликовал он и хотел всем, всем, а особливо брату, высказать, что он снова любит жизнь и хочет жить и что жизнь – всюду и всегда не во внешнем, а непременно в нас самих, непременно в наших чувствах.

– Жизнь! Везде жизнь! – восклицал он про себя. – И надо жить, надо б ы т ь человеком. Надо еще и еще раз жить. И пусть все еще живут, обязательно второй раз живут…

Он ходил по узенькой своей камере и множеством всех этих мыслей словно захлебывался, порываясь даже выбежать куда-нибудь на простор, в поле, и там кричать и даже петь – петь о жизни, только что, сию минуту, снова начатой им.

– Брат мой! – бросал он слова полным голосом то в один угол, то в другой, вспоминая своего Михаила. – Брат мой! Жить надо! Жить! Жить тихо и предвиденно… Жить надо положительно… И, главное, с надеждами… Надежды… Надежды нужны. Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа, прожил с этой мыслью, был у п о с л е д н е г о мгновенья и теперь е щ е р а з ж и в у.

Он уверял себя и всех близких, хоть и не видел их, что в человеке заложена бездна тягучести и что он готов вынести всякую тоску, только бы силы телесные! Вот теперь зима, – неслись вихрем мысли в холодном одиночестве, – но будет же весна. И будут еще зеленые листочки, будут непременнейшим образом. И надо верить в зеленые листочки, без зеленых листочков человек никак не проживет. Зеленые листочки – великая приманка.

Никогда еще так мучительно, так неистово не хотелось ему всех вдруг увидеть: и братьев Андрюшу и Николю, и сестер, столь отъединенно живших, Вареньку и Верочку, и маленькую Сашеньку, – всех обнять и полюбить, всем сказать что-то ужасно хорошее и, главное, по-новому, не так, как раньше, а с трепетом младенца, с возрожденной душой, и даже отрешившись от всего прошлого, в котором он увидел такие досаднейшие и недостойнейшие ошибки. Он хотел всех, всех призвать к себе, у всех вымолить прощение и закричать о том, что он с н о в а живет и будет, непременно будет жить. И будут еще у него зеленые листочки, обязательно будут.

– Жизнь – дар! Жизнь – счастье! – восклицал он почти вслух, при этом не то смеясь, не то рыдая, и все в порывах бросаясь из одного угла в другой, и все боясь взглянуть в окно, в котором могло опять представиться т о ж е с а м о е, и когда раз взглянул туда, то опрометью отскочил, как ужаленный, и припал к постели.

Вдруг залязгал засов у двери, и в каземат вошел военный чиновник в сюртуке с красными обшивками, в сопровождении другого чиновника. Это был военный доктор, человек чрезвычайно пухлой наружности, с рябоватым лицом, на котором поблескивали несоразмерно маленькие очки.

Федор Михайлович весь вздрогнул, встревожившись неожиданным появлением, и встал даже с койки в намерении спросить о причине такого позднего посещения, но доктор сам первый, наклоня голову, почтительно осведомился:

– Не чувствуете ли недомогания какого?

В голосе доктора было даже скрытое беспокойство, и Федор Михайлович так сразу и догадался: мол, заботливое начальство решило проверить всех содержимых, в каком они находятся самочувствии после вчерашней экзекуции.

– Не-ет… – с растяжкой и смущаясь ответил Федор Михайлович, любопытствуя и недоверчиво гляди в глаза доктору. – Нет, напротив. Во мне такие запасы жизни, каких никогда и не бывало, – скупо, но выразительно, с волнением – почти сквозь радостные слезы – добавил он и умиленно засмеялся, так что доктор тоже обрадованно улыбнулся и поспешно откланялся.

Федор Михайлович растерянно поразмыслил над казенным беспокойством, столь неожиданно пославшим в казематы наблюдательного медика, и принялся писать письмо брату, но едва он пригнулся над бумагой, как тяжелейшая мысль обрушилась на него: будет ли он там, в ссылке, иметь такую же бумагу и перо?

– Неужели никогда я не возьму пера в руки? – с отчаянием подумал он про себя. – Да ведь это-то перо – оно и есть самое главное, может быть, во всей жизни. Самый важнейший нерв. И неужто его могут отнять?.. – Мысль об этом сводила его с ума. – Да, если нельзя будет писать, я погибну, – решил он бесповоротно, и по спине его перекатывался холод. Он готов был лучше согласиться на десять, на пятнадцать лет самого изнурительного заключения – лишь бы перо в руки!

В полной рассеянности и смятении продолжал он писать. Письмо выходило очень длинное, слова не поспевали за бегом мыслей; только что пережитое смешивалось с воспоминаниями о прошлом, с разбросанными заботами о брате, о его детях, с обрывками впечатлений казематной жизни, – одним словом, страшно много хотел сказать он, обо всем упомянуть и ничего не забыть, перо торопилось в горячке и бессоннице и рвалось высказать решительно все. А в растроганном сознании все вставали и вставали один перед другим живые люди недавних лет, и Федор Михайлович каждого оглядывал с какой-то детской ласковостью, силясь излить всю любовь своего сердца и все пересчитывая свои каждодневные ошибки. Да, неуменье жить, – решил он вдруг, – вот что истерзало меня в прошлом, – неуменье и оттого заблуждения и затрата времени на досадные отступления, на раздражительные поступки и неприветные слова. Сейчас он обещал быть ч е л о в е к о м среди людей и не падать духом в новой, с л е д у ю щ е й жизни, для которой нужны и новые силы, и новые мысли, и новые потребности, – ведь та голова, которая жила в только что к о н ч и в ш и е с я годы – «высшими потребностями духа» (по его определению), та голова, – считал он, – уже «срезана» с его плеч, и он должен все строить вновь. Это захватывало его дух, даже манило его своей неизвестностью, и тут, впервые полностью ощутив все обилие «запасов духовной жизни» в себе, он с трепетом предвкушал, как он наконец создаст то, что ему создать не дали, – только бы не отняли у него пера, а если отнимут – боже мой! – сколько уже выжитых им образов погибнет и угаснет, как угасла Неточка, которую не дали ему до конца понять и осчастливить! «Не дали, не дали, не дали…» – повторял он. «Обо мне не тужи, – взывал он меж тем к брату. – Помни меня без боли в сердце. Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Прощай! Прощай! Еще раз прощай! Прощайте все!»

В нем было как бы два хода мыслей: один связывался с прошлым, другой простирался к будущему. До чрезвычайности трудно было «переломить себя надвое, перервать сердце пополам». И вместе с тем в нем вскипала необычайная, почти фантастическая вера в счастливые мгновенья, нетерпеливо якобы ожидающие его впереди. И образы, толпой волновавшие его, но еще не воплощенные, владели вполне этой верой.

Из мрака равелина ему видно было солнце, и об этом солнце он с восторгом упомянул брату, аллегорически разумея под солнцем ту жизнь, которая везде бывает жизнью, и тех людей, которые везде бывают людьми. И эту жизнь, и этих людей он уже возмечтал объять в своем неудержимом воображении и переложить все, все до мельчайших черточек, до крайних непредвиденностей, на бумагу. Перо бы, перо только бы в руки!

На другой день стало известно, что Федору Михайловичу назначена не Оренбургская, как сперва говорили, а Омская крепость, и что сегодня, в самый канун Рождества, его увезут. До самого вечера он не отрывал глаз от двери, прислушиваясь, не войдут ли сейчас и не прикажут ли собираться в дальний путь.

Вечером наконец открылась дверь; Федор Михайлович, точно все заранее предвидел и обо всем догадался, молча надел полушубок и вышел, сопровождаемый двумя солдатами и жандармским офицером. По дороге к ним присоединилось другое такое же шествие, и в центре его Федор Михайлович увидел Дурова. Не говоря ни слова, они строго и как бы про себя радуясь пожали друг другу руки и пошли рядом. Их повели в комендантский дом.

Когда они вошли в большую комнату в нижнем этаже, то увидали в ней жалкий фонарный свет и нескольких людей. Вдруг чей-то голос, к полному недоумению вошедших, обрадованно задрожал:

– Брат! Брат!

И Федор Михайлович увидел кинувшегося к нему Михаила Михайловича и сзади него стоявшего Милюкова.

– Так вот… пришли, стало быть… Как же это хорошо! Ну спасибо, спасибо. А я-то думал, ну, суждено без последнего прощанья… – спешил высказаться Федор Михайлович, меж тем как брат засыпал его вопросами и восторженными рукопожатиями. На глазах у него дрожали слезы, и голос неровно, почти обессиливая и надламываясь, звучал в жарко натопленной и низкой комнате. Дуров и Милюков также взволнованно заговорили.

– Ну, как же, брат, я рад, что ты, ты-то благополучен, – торопился Федор Михайлович, чрезвычайно расчувствовавшись и пристально глядя на брата. – Как занятия твои? А как детоньки? Детоньки как? Рукавички-то есть у них к зиме? Ты помнишь, как мы с тобой всегда рукавички вместе покупали? Эх, брат! Да ты-то не плачь. Ведь я верю, что мы увидимся, не навсегда-то я прощаюсь… Ну, скажи про детонек. Скажи!

– Здоровы… Спасибо, брат. Как услышали, что сегодня увижу тебя, так и закричали: обними дядю Федю, да чтоб скорей приезжал бы… – Михаил Михайлович тут замолчал на минуту, вынул платок и смахнул слезу. – Сейчас поехали на елку к Краевским, Эмилия Федоровна повезла. Целовали тебя все. Больно, брат, больно. Прощались с тобой.

– Да ты перестань, брат. Не в гроб я иду. И в каторге не звери, а люди, может, еще лучше. А у меня осталось мое сердце и плоть и кровь, они могут еще любить, и страдать, и жалеть, и помнить… А это ведь все – жизнь. Я буду среди людей и буду человеком – в этом моя задача. Вытерпеть надо, брат, – не уныть и не упасть… А выйду из каторги – писать начну. А ты книг, книг шли. Я напишу, каких. И жизнь рассчитай, брат, не трать ее, береги и детей целуй. Устрой судьбу, а обо мне думай без боли. Увидимся еще, увидимся… А главное, будущее – наше! Будущее!

После прощанья Федора Михайловича и Дурова увели в отдаленную комнату комендантского дома. На другой день (это был первый день Рождества), ровно в полдень, в этой же комнате, их заковали в кандалы. Тут они встретились с Ястржембским, который уже был в кандалах и определен был ехать вместе с ними, в ту же ночь. Все трое сосредоточенно молчали и, сидя у стенки, ждали. Сергей Федорович, ощупывая свои кандалы, первым встал со скамейки и, сделав несколько шагов, остановился и зарыдал. Сидевшие тут чиновники прервали свое скрипенье перьями и угрюмо, не поднимая голов, молчали.

Федор Михайлович тоже, помолчав с минуту и будто тотчас же испугавшись своего молчания, встал. Кандалы его со всей силой лязгнули, он растерянно, трудно дыша, осмотрелся и сделал еще два-три тяжелых и неуверенных шага, стараясь что-то заново понять и к чему-то новому привыкнуть, и снова молча сел. В сердце у него стеснилось. Дыхание, казалось, вот-вот оборвется. Но он, однако, вытянулся всем своим туловищем и даже ободренно поднял голову.

Вечером в комендантское здание вошли поручик фельдъегерского корпуса Прокофьев и три жандарма, назначенных сопровождать ссылаемых, и поручик объявил им следовать за ним. Их вывели во двор, где уже ждали четверо саней.

Ночь была не слишком холодная. С Невы дул небольшой ветер.

Каждого посадили в особые сани при трех жандармах. Прокофьев сел в отдельные сани. Какой-то жандармский полковник подошел к нему и долго разворачивал разные инструкции. Наконец лошади тронулись. Колокольчики на крепостных курантах как раз в эти минуты заиграли «Коль славен наш господь…».

Федор Михайлович в полушубке и валенках не ощущал холода, но в сердце была какая-то смутная дрожь. Оно торопливо билось и ныло в тоске.

В голове его стеснились мысли о днях и ночах последнего года, когда все происшедшее с ним было непредвидено и не колебало его петербургского расписания. Вспомнился вдруг вечер в честь Фурье. Вдруг мелькнули черты незабываемого Пушкина, а с ним вместе расположился в памяти любезнейший Михаил Иванович Глинка, появившийся как-то здесь, в Петербурге, в доме Михаила Васильевича. Сердце сжалось от боли при мысли о расставанье со всем, что денно и нощно наполняло его жизнь, с его друзьями, мечтательно жившими рядом, с их горячими речами, с родными – большими и малыми, с исхоженными им петербургскими проспектами и переулками, с обворожительными белыми ночами…

Федор Михайлович, уйдя в себя, жил в эти минуты всеми своими растревоженными чувствами.

Он сидел на толстом соломенном подстиле позади фельдъегеря и с трудом двигал закованными ногами. Под собой он чувствовал мягкие удары полозьев о затвердевший снег. Сани плавно скользили, и свежий воздух несколько оживлял его.

Он жадно вглядывался в освещенные дома столицы то по левой, то по правой сторонам улиц. Он словно прощался с каждым строением, с каждой будкой… С тревогой и горькими мыслями он проехал мимо квартиры брата и мимо Краевского, у которого в окнах еще был полный свет, дрожали разноцветные огни елки и сквозь замороженные и слегка дребезжавшие стекла – он заметил – перебегали какие-то тени. Видимо, там были танцы.

Тут слезы навернулись у него на глазах, и стало жестоко грустно. Он мысленно простился с братом, с детками, с друзьями…

Ямщики повезли по окраинным улицам. Столица ложилась уже спать. Переехали по льду через Неву. На Охте было совершенно темно и безлюдно. Стояла глухая полночь.