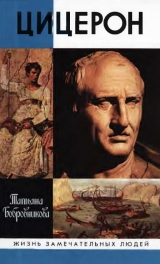

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)

Настал день суда. Набилось столько людей, что яблоку негде было упасть. Все были в лихорадочном нетерпении и спрашивали друг у друга: неужели этот суд действительно состоится?! Обвиняемый был до того напуган, что явился под охраной, которой снабдила его все та же Метелла (Rose. Атег., 13).Он был уверен, что его зарежут тут же у трибунала. На передней скамье сидели знатнейшие граждане, вид у них был скорбный и понурый. Им было горько и стыдно, но выступить защитником среди них не отважился ни единый. Явился веселый и бодрый обвинитель Эруций. Наклонившись к одному из присяжных, он кивнул на переднюю скамью и спросил, будет ли кто-нибудь из них выступать. Получив отрицательный ответ, он совершенно успокоился. О существовании же молодого защитника он, кажется, даже не догадывался.

Говорил он без всякой подготовки, считая свое выступление пустой формальностью. Вел себя нагло и развязно и держался как хозяин: садился, когда вздумается, расхаживал туда и сюда, однажды даже прервал свою речь, подозвал раба и вполголоса заказал обед из ближайшей лавочки (Ibid., 59).Наконец он сел.

И тут со скамьи защиты поднялся хрупкий, бледный как смерть юноша. Все глаза обратились к нему. Все заметили, что он дрожит, как будто у него сильнейший озноб. Но это был не страх, вернее, страх особого рода. Цицерон страшно волновался перед выступлением. «Я бледнею и содрогаюсь всем телом и душой при первых словах своей речи», – говорил он (De or., I, 121 ср. Cluent., 51).Иногда он приходил в суд с таким бледным, как маска, лицом, что его буквально не могли узнать (Plut. Cic.,35). Он «говорить начинал со страхом и насилу переставал трястись и дрожать» (Ibid.).А ведь это было первое его большое выступление!

Он извинился, сказал, что очень застенчив и робок, а потому ему трудно говорить (Rose. Атеr., 9).Обвинитель окинул его презрительным и насмешливым взглядом и, не обращая на него больше внимания, отвернулся и стал громко шутить с соседями. И вдруг юноша произнес имя Хризогона. Эруций не поверил своим ушам. Он повернулся и во все глаза уставился на молодого безумца. Нет, он не ослышался. Юноша снова произнес имя Хризогона и назвал его злодеем и убийцей… (Ibid., 59–60).

– Вы удивляетесь, конечно, судьи, – начал молодой защитник, – почему, в то время как столько выдающихся своими ораторскими дарованиями и своей знатностью людей сидят спокойно, поднялся со своего места именно я, которого нельзя сравнить с сидящими ни по летам, ни по таланту, ни по знатности. Все эти люди… считают необходимым, чтобы был дан… отпор задуманному с неслыханной злобностью насилию, но дать этот отпор лично боятся… Они явились… но молчат, не желая подвергать себя опасности… В настоящее время в нашем государстве не только забыли прощать, но даже потеряли охоту понимать [11]11

Игра слов: по-латыни прощать – ignoscere, понимать – cognoscere.

[Закрыть] (Ibid., 1–3).

Тут-то оратор и назвал имя человека, перед которым все дрожат – это Хризогон. Он и есть преступник.

– Дело вот в чем. Хризогон прибрал к рукам без всякого права хорошее имение, а так как Росций стоит у него поперек дороги, то он требует, чтобы судьи успокоили его и убрали его жизнь с его пути. Если это его желание кажется вам, судьи, справедливым и честным – позвольте мне, в свою очередь, заявить желание скромное и, на мой взгляд, несравненно более справедливое. Прежде всего я прошу Хризогона удовольствоваться нашими деньгами… и не требовать нашей крови… затем вас, судьи, – дать отпор совершающим дерзкие преступления, облегчить горе невинных и… устранить опасность, угрожающую одинаково всем… Встретившись лицом к лицу со столь страшным злодеянием, я не в состоянии ни достаточно изящно говорить… ни достаточно свободно излагать свои мнения: для изящества речи мне не хватает таланта… свободно говорить мне мешает современное положение дел в государстве (Ibid., 6–9).

Затем юный оратор приступил к сути дела, то есть стал доказывать, что его клиент не отцеубийца. Это не потребовало у него много времени и сил. Обвинитель, заранее уверенный в успехе, не приготовил ни улик, ни сколько-нибудь убедительного рассказа, ни даже лжесвидетелей – все было шито белыми нитками. А потом защитник заговорил о том, что такое преступление, и о страшных муках совести, терзающих преступника, о том, сколь ужасное наказание ждет отцеубийц – их живыми зашивали в мешок и бросали в воду. И тут вдруг его прервали – слова его потонули в буре аплодисментов. Ему рукоплескал весь Форум! В заключение он сказал:

– Мы, обвиняемые, громко обращаемся теперь к суду с такой просьбой… Мы просим тебя, Марк Фанний [12]12

Председатель суда.

[Закрыть], и вас, судьи, как можно строже наказать преступников, оказать отъявленным злодеям самое упорное сопротивление и не забывать, что если в этом процессе вы не покажете открыто ваше мнение, то… убийства будут совершать… прямо здесь, на Форуме, перед твоим трибуналом, Марк Фанний, у ваших ног, судьи, на самых скамьях… Для Росция, как и для государства, остается, судьи, одна надежда – на вашу… доброту и милосердие. Если она осталась в вас, то мы и теперь еще можем надеяться на спасение; но если жажда крови, обуявшая в последнее время граждан, успела ожесточить, озлобить… и ваши сердца – тогда для нас все погибло… Лучше жить среди зверей, чем среди людей, столь недоступных чувству сострадания! Неужели вы остались живы, неужели вас избрали в судьи для того, чтобы вы осуждали тех, кто спасся… от убийц!.. Берегитесь, судьи, заклинаю вас бессмертными богами, чтобы вас не сочли виновниками новых, еще более кровавых проскрипций… жертвами которых будут… дети и еще лежащие в колыбели младенцы… Всякий из вас понимает, что римский народ, некогда известный своим крайним снисхождением к врагам, страждет в настоящее время жестокостью по отношению к гражданам. Положите же конец распространению ее в государстве, судьи, вылечите от нее общество: она опасна не только потому, что истребила самым ужасным образом множество граждан, но и потому, что постоянными картинами убийств сделала глухими к голосу сострадания самых добрых людей; видя и слыша ежечасно одни только ужасы, даже самые кроткие из нас, под впечатлением постоянно повторяющихся кровавых зрелищ, совершенно окаменевают сердцем (Ibid., 12; 150–154).

Так кончил Цицерон. Все были потрясены. Среди воцарившегося мертвого молчания присяжные провозгласили:

– Не виновен!

Цицерон «к радостному изумлению сограждан дело выиграл» (Plut. Cic., 3).

* * *

Такова была эта знаменитая речь. Ученые Нового времени с изумлением спрашивают, как решился Цицерон с такой поразительной смелостью выступить против всесильного временщика. Тем более что он вовсе не принадлежал к людям, которые очертя голову кидаются навстречу опасности, – напротив, его постоянно обвиняют в чрезмерной нерешительности и даже робости. Как же столь робкий человек отважился на такой отчаянный поступок? Я вижу только один ответ на этот вопрос. Цицерона призывал его профессиональный долг.Существуют врачи, которые будут под пулями делать перевязки больным, хотя иногда те же врачи и не проявляют особой отваги и удали на поле боя. Цицерон не мог пройти мимо гибнущего человека, как врач не может пройти мимо истекающего кровью. Он должен был спасти его любой ценой.

В соответствии со своей задачей Цицерон очень осторожен. Он много раз повторяет, что Сулла ничего не знал о происходящем, не знал о преступлении своего клеврета. Обыгрывая прозвище Суллы – Счастливый, – он говорит, что нет человека, который был бы так счастлив, чтобы не иметь среди своих приближенных ни одного негодяя (Rose. Атеr., 22).Цицерон даже утверждает, что главной и заветной его мечтой было примирение всех партий, но когда он понял, что гражданская война неизбежна, он стал сочувствовать той партии, которая потом победила, хотя никогда не проливал крови (Ibid., 136–137).И это понятно. Если бы Цицерон начал обличать Суллу, он не только погиб бы сам, но неминуемо погубил своего клиента.

Но была в этом деле еще одна сторона, которая поразила всех. В годы революции и террора, когда кровь текла ручьями, этот юноша, почти мальчик, произнес великие слова о милосердии, о жалости и осудил жестокость. Несмотря на все его оправдания, каждый слушатель понял, каким чудовищным преступлением являются в его глазах проскрипции. Он осмелился даже сказать, что, если победившая сторона взяла власть только затем, чтобы проливать кровь, он отрекается от нее (Ibid., 137).Если бы Цицерон сказал эти слова в сенате или в политической речи на Форуме, они произвели бы, несомненно, сильное впечатление. Но Цицерон произнес их в суде, где он с риском для жизни взялся защищать от правительственных убийц человека, причем человек этот был ему абсолютно чужой – ни друг, ни родственник, ни гостеприимен; человек этот не был ни знатен, ни богат, не был даже римлянином; он не обладал ни умом, ни образованием, ни талантами. И вот для такого-то совершенно обыкновенного, заурядного человека он рискнул жизнью! И этим он лучше всяких слов подтвердил великую ценность человеческой жизни и осудил все ужасы последних лет!

Таким остался Цицерон до последних дней жизни. За несколько дней до смерти он писал сыну: «Никогда жестокость не бывает полезна: жестокость противна человеческой природе» (De off., III, 47).

Цицерон всегда гордился своей речью, и с полным правом. Он писал сыну там же: «Больше всего и славы, и благодарности пожинает защита, особенно если мы приходим на помощь человеку, которого со всех сторон окружили и теснят силы могущественного врага; я поступал так много раз и в иных случаях и когда в юности встал против сил властителя Люция Суллы ради Секста Росция» (De off., II, 51).Но, с другой стороны, перечитывая свою речь в зрелом возрасте, он сурово осудил ее с профессиональной точки зрения. Пушкин писал о «Бахчисарайском фонтане», который имел самый бурный успех в русском обществе: ««Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и, как и он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил… А. Раевский хохотал над следующими стихами:

Он часто в сечах роковых

Подъемлет саблю – и с размаха

Недвижим остается вдруг,

Глядит с безумием вокруг,

Бледнеет etc.

Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама» {19} . Точно так же самые патетические места его первой речи казались позднее Цицерону слабыми, просто смешными. Он не мог читать их без улыбки. Он вспоминает, под какие рукоплескания произносил следующую прочувствованную и возвышенную тираду о каре отцеубийцам: «Воздух составляет общее достояние всех живых, земля – всех мертвых, море – всех утопающих, берег – всех выкинутых волнами утопленников. Отцеубийцы же должны жить – пока могут – так, чтобы их дыхание не заражало атмосферы, умирать так, чтобы их кости не касались земли, тонуть так, чтобы волны не омывали их плоти, быть выбрасываемы пучиной так, чтобы их труп не покоился даже на приморских утесах!» «Прошло немало времени, пока я сам пришел к сознанию незрелости этой страницы моей речи; она – плод увлечения юноши» (Rose. Атеr., 72; Or., 107).

Это тоже очень характерно для Цицерона. Человек пристрастный, подчас несправедливый, честолюбивый, порой даже тщеславный, он был абсолютно честен во всем, что касалось его искусства. Он мог без тени зависти восхищаться речами своих злейших врагов. И сейчас не побоялся осудить свою самую героическую речь.

Дело Росция было великим триумфом Цицерона. «Первая наша речь, произнесенная в защиту Секста Росция, вызвала такой восторг, что, казалось, нет дела, которое было бы слишком трудным для нас», – вспоминал он (Brut, 312).Но сам триумфатор сразу же исчез из Рима. Сам он всегда говорил, что отправился в Грецию, с одной стороны, учиться, с другой – чтобы поправить здоровье, которое действительно находилось в ужасном состоянии. Однако его биограф Плутарх рассказывает, что не любознательность, не забота о здоровье привели Цицерона в Грецию, а ужас. Он узнал, что диктатор разгневан, и понял, что приговорен. Можно себе представить, как нервный, впечатлительный Цицерон вздрагивал от каждого шороха, как ночью ему мерещились тяжелые шаги убийц и стук в дверь. Более того. Из случайно оброненных им слов мы узнаем, что он уехал, по-видимому, в зимние месяцы, когда море не было еще судоходно, и прятался в южной Италии у своего гостеприимца. А с первым же кораблем он отплыл в Грецию (Plut. Cic., 3; Cic. De fin., V, 4).Однако Цицерон, обладая тонким художественным чутьем, прекрасно понимал, что такое бегство будет жалкой развязкой героической драмы Росция. Она все портила и ослабляла эффект. Поэтому он предпочел версию о путешествии для поправки здоровья. Итак, он уехал, вернее, бежал. Его сопровождали родной брат Квинт и кузен Люций.

Когда Цицерон, поднявшись на корабль, кинул последний взгляд на берега Италии, мысли его, несомненно, были скорбны. Он так рассказывал об этом много лет спустя: «Горечь воспоминаний оживила во мне старую и тяжелую печаль» (De or., III, 1).Перед глазами его все время стояли виденные им страшные картины – человеческие головы на Рострах и окровавленные безголовые трупы, валяющиеся по дорогам Италии. Все, кого он так любил, весь милый кружок Красса был истреблен. Он вспомнил Антония, вспомнил, как на тех самых Рострах, где он некогда с таким блеском выступал, «была положена его голова, спасшая столько голов сограждан». Вспомнил остроумного и веселого Юлия, своего наставника Сцеволу и Сульпиция. Тот, правда, единственный погиб по собственной вине, но Цицерон никогда не осуждал его в сердце своем. Для него он навсегда остался тем красавцем-оратором с могучим голосом и веселым смехом, которым он так любовался в дни юности.

Теперь Цицерон понял, что смерть Красса, которую он так горько оплакивал, была вовсе не несчастьем, а даром судьбы.

«Думается мне, не жизнь отняли у Красса бессмертные боги; а даровали ему смерть. Не увидел он ни Италии в пламени войны… ни лучших граждан жертвами нечестивого обвинения (то есть обвинения Вария. – Т. Б.)…ни душераздирающего бегства Гая Мария, ни повальных кровавых казней после его возвращения… Кто же, по чести, не назовет блаженной… смерть Люция Красса?» (Ibid., III, 8—10).

Да, боги поистине любили Красса и хранили его. Хранили они и Котту. Ведь изгнание, которое так поразило юного Цицерона, спасло ему жизнь – его непременно зарезали бы марианцы. А теперь он все время террора мирно провел в Греции. Там он учился в Академии и стал образованнейшим человеком. Когда же террор кончился, он воротился в Рим. Он достиг высших должностей, был даже выбран консулом. Он стал прекрасным адвокатом и постоянно выступал в суде. Цицерон очень любил бывать в его гостеприимном доме. Хозяин, рассказывает он, был всегда удивительно вежлив и приветлив. Они часто говорили на отвлеченные темы и вспоминали учения философов. Но, если кто-нибудь при нем говорил, что боги заботятся о людях, на губах Котты появлялась горькая усмешка.

– Они должны были бы сотворить всех добрыми, если бы заботились о роде человеческом; а если нет, то, по крайней мере, заботиться о добрых… Почему друг мой Друз убит в собственном доме? Почему Квинт Сцевола, образец воздержанности и благоразумия, зарезан у храма Весты?.. Почему Гай Марий, коварнейший из людей, мог приказать умереть Катулу, человеку удивительного благородства?.. Почему Гай Марий так счастливо… умер стариком в собственном доме?

Когда же ему возражали, что многие злодеи все же понесли наказание, например Варий, он говорил, что лучше было бы в свое время удержать его руку, там в портике дома Ливия, чем потом наказывать его самого (De nat. deor III, 79–81).

Да, все они погибли. Но то чудо, о котором когда-то молились осиротевшие мальчики, стоя в Курии перед опустевшей скамьей Красса, это чудо свершилось. Они молились, чтобы вновь зазвучал неповторимый голос Красса, и он зазвучал. Сорок лет спустя Цицерон, уже прославленный на весь мир оратор, написал диалог, где воскресил друзей своей юности. Он нарисовал Красса, веселого, полного сил, в расцвете славы и таланта – таким, каким он был в сентябре 91 года за несколько дней до смерти; и к нему на виллу приходят Антоний, Сцевола, Катул, Юлий и Котта с Сульпицием. «Я счел своим долгом… сделать живую память о них бессмертной», – говорит он (De or., II, 8):Дейcтвительно, он даровал им бессмертие. Все они стоят у нас перед глазами как живые. Но ярче всех сам Красс. Цицерон создал неповторимо обаятельный образ этого человека. Если бы этого диалога не было, Красс был бы для нас всего лишь именем, пустым звуком. И не только для нас. Те короткие, похожие на конспект речи, которые он издавал, не могли даже приблизительно дать представление потомкам о его красноречии. И если на страницах всех римских историй и учебников по риторики мы постоянно встречаем имя великогоКрасса, то это всецело заслуга Цицерона. Он вдохнул жизнь в этот образ, и образ этот пленяет людей вот уже две тысячи лет. Посвятил Цицерон свои воспоминания брату Квинту, с которым стоял много лет назад в пустой Курии.

Цицерон пишет, что смерть Красса и последовавшие за ней события остаются всегда незаживающей раной в его душе. И он обращается к одному доступному ему утешению: «Я передам последнюю, едва ли не самую последнюю беседу Люция Красса, воздав этим ему пусть и вовсе не равную его дарованию, но, во всяком случае… посильную для меня благодарность. Ведь каждый из нас, читая великолепные книги Платона… не может не чувствовать, что подлинный Сократ был еще выше, чем все, что о нем с таким вдохновением написано. Вот так и я настоятельно прошу – не тебя, конечно… [13]13

Цицерон обращается к брату.

[Закрыть]но прошу других, которые возьмутся это читать: пусть почувствуют они, что Люций Красс был много выше, чем я могу изобразить» (De or., III, 14–15).

В Греции

Для греков Эллада была местом, где они жили и трудились, где стоял их дом и где протекали их ежедневные будничные заботы. Для римлян же то был волшебный край, «страна святых чудес», как для русских XIX века Европа. Достоевский писал: «Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес!» {20} То же ощущали римляне в Греции. Плиний восторженно поздравляет друга, который отправлялся в Грецию. «Подумай, – говорит он, – тебя посылают в Грецию, где, как мы верим, впервые появились наука, образование… Всегда помни, что это та земля, которая дала нам право и… законы» (Plin. Ер., VIII, 24, 2–4).Цицерон чувствовал это, быть может, яснее и острее других, ибо с детства изучал творения эллинов. «Я могу сказать не краснея, – пишет он, – …то, чего мы достигли в науках и искусствах, все это передала нам Греция в своих памятниках и учениях» (Q.fr., I, 1, 28).

Вот почему поездка в Грецию была для римлянина даже не путешествием, а настоящим паломничеством, как для христианина хождение в Иерусалим. Каждый камень здесь был овеян каким-нибудь святым воспоминанием. Под этим вот платаном учил Аристотель, в этом домике жил Эсхил, а тут, на перекрестке трех дорог, некогда несчастный Эдип умертвил своего неузнанного отца. Везде была та древность, которая, по выражению Плиния, «почтенна в человеке и священна в городах» (Plin. Ер., VIII, 24, 3).Римляне чувствовали себя словно в величественном храме – ими овладевало строгое и торжественное настроение. Вся окружающая обыденная действительность казалась мелкой и пошлой рядом с этими возвышенными воспоминаниями. То был мир теней – мир «волшебный, но отживший». И им хотелось остаться наедине с этими великими печальными тенями. Но вот этого-то как раз и не удавалось. Их сразу пестрой и шумной толпой окружали современныегреки – говорливый, южный, экспансивный и лукавый народ. Они наперебой кричали, отталкивая друг друга, и каждый боялся упустить богатого туриста. Они бегали за римлянами, навязчиво предлагали свои услуги, рассуждали и безбожно льстили. По словам Цицерона, на Красса Оратора они производили впечатление назойливых болтунов, совершенно лишенных всякой тактичности. «Они жужжат нам в уши», – со смехом соглашался с ним Катул (De or., II, 1—19).

Римлян все это бесконечно раздражало, прямо-таки бесило, но они заставляли себя быть учтивыми и любезными. Плиний предупреждает друга, что ему придется наслушаться пустых и хвастливых речей. Но он не должен и виду показать, как они ему надоели. Ибо обидеть Грецию было бы «зверской, варварской жестокостью». Ее следует всегда чтить за великое прошлое. «Не забывай, чем был каждый город и не презирай его за то, что он это утратил» (Plin, Ер., VIII, 24, 4–5).Плиний был мягким и добрым человеком. Неудивительно, что он давал такие советы. Но даже свирепый Сулла пощадил Афины, сказав:

– Дарую живым ради мертвых.

Цицерон тут же с головой погрузился в этот волшебный мир воспоминаний. Он рассказывает, как однажды после лекции по философии зашел за своими друзьями и они решили вместе пойти в Академию, где учил некогда Платон [14]14

Платон приобрел большой парк, посвященный герою Академу, и там открыл школу. Отсюда слово Академия.Это не здание, а скорее сад с тенистыми аллеями.

[Закрыть]. Они нарочно выбрали самое жаркое время дня после полудня, когда их суетливые хозяева отдыхали. Пройдя шесть стадий [15]15

Немного более километра.

[Закрыть], они вступили под тенистую сень этого священного для них места. В эти знойные часы в рощах было пустынно. Кругом не было ни души, молодые римляне были совсем одни и могли вволю предаваться своим романтическим мечтам. Пизон, их старший товарищ, признался, что сейчас, когда он глядит вглубь этих рощ, его охватывает неизъяснимое волнение – среди деревьев ему чудится Платон. Квинт, брат Цицерона, который в то время бредил поэзией и твердо решил отдать себя служению музам, сказал, что более всего хотел увидеть Колон, где жил обожаемый им Софокл. Туда некогда пришел всеми гонимый слепой старец Эдип, опираясь на руку верной дочери. И там, в Колоне, в ушах Квинта звучали нежнейшие стихи Софокла и он прямо видел перед собой несчастного странника. Атгик поведал, что он проводит время в садах Эпикура, мечтая об их великом основателе [16]16

Эпикур учил в садах. Отсюда и сама школа его получила название Сады.

[Закрыть]. Юный Люций, краснея, признался, что специально поехал в Фалерик. Там у самой кромки шумящего прибоя некогда ходил никому еще тогда не известный Демосфен. Там он громко декламировал речи, стараясь заглушить своим голосом шум волн. А потом Люций свернул с дороги, чтобы подойти к гробнице Перикла. «В этом городе есть что-то бесконечное: куда бы мы ни пошли, всюду встречаем исторические воспоминания».

Цицерон же сказал, что, хотя каждый уголок Афин связан с какой-нибудь великой тенью, его более всего влечет экседра, где сидел Карнеад, великий основатель скептической школы. Он видит его перед собой, как живого.

– Я не знаю, природное ли это свойство или какая-то иллюзия, – заметил Пизон, – но только когда мы видим те места, которые в нашей памяти связаны с именами великих людей, это волнует нас больше, чем когда мы слышим о поступках этих самых людей или о них читаем.

– Я согласен с тобой, Пизон, – сказал Цицерон, – действительно обыкновенно бывает так, что наши представления о великих людях становятся гораздо острее и глубже под влиянием памятных мест (De fin., V, 1–5).

В другом месте Цицерон пишет: «Не знаю почему, но нас волнуют самые места, где сохранились следы тех, кого мы любим или перед кем мы преклоняемся. Сами наши великие Афины восхищают меня даже не столько великолепными монументами и памятниками изысканных искусств древности, сколько тем, что с ними связаны воспоминания о великих людях – вот здесь кто-то из них жил, здесь любил сидеть, а здесь вел беседы; я усердно посещаю даже их могилы» (Leg., II, 4).

Много лет спустя, когда Цицерон пережил самое страшное в своей жизни горе, его друг Сервий, находившийся тогда в Греции, прислал ему письмо со словами утешения. Он пишет, что и ему сейчас очень тяжело, но он понял одно: все наши земные печали кажутся ничтожными, когда мы смотрим на великий прах Греции. Так случилось и на сей раз. Соприкосновение с красотой и вечностью исцелило растерзанную душу Цицерона. Постепенно на него снизошла тишина. Кроме того, он был молод и впечатлителен. А кругом было столько интересного! Он слушал лекции по философии и увлекался ею все более. «Он учился с огромным усердием», – говорит Плутарх (Cic., 4). В Афинах он полгода слушал лекции главы Академии Антиоха и в то же время брал уроки риторики у Деметрия Сира (Brut., 315).Он объездил всю Грецию вдоль и поперек. Он вспоминает, как он плыл на корабле и вдруг перед ним выросли руины Коринфа; он не мог сдержать слез (Tusc., III, 54).Он побывал в Малой Азии. Там были прославленные на весь мир школы ораторского искусства. И, разумеется, Цицерон стал их прилежным слушателем. «Я объехал всю Малую Азию, посещал великих ораторов, и они сами охотно руководили моими упражнениями, – рассказывает он. – …Не довольствуясь их уроками, я приехал на Родос и стал посещать… Молона». Алоллоний Молон был самым знаменитым тогда ритором и учителем красноречия. Люди готовы были платить любые деньги, лишь бы попасть в его школу. Но это было не так-то легко. У Аполлония было строгое правило: он брал к себе в ученики только человека, из которого выйдет толк. А он обладал необыкновенным даром угадывать будущий талант. Цицерона он к себе в школу взял. Рассказывают, что однажды у Аполлония собралось множество греческих ученых и риторов. Он попросил Цицерона в их присутствии произнести речь – только по-гречески, потому что латыни никто из них не знает. Цицерон говорил на греческом как на своем родном, и предложение наставника его обрадовало. Он подумал, что «так Аполлоний сможет лучше указать ему его изъяны. Когда он умолк, все присутствующие были поражены и наперебой восхваляли оратора, лишь Аполлоний, и слушая не выразил удовольствия, и после окончания речи сидел, погруженный в какие-то тревожные думы. Наконец, заметив, что Цицерон опечален, он промолвил:

– Тебя, Цицерон, я хвалю и твоим искусством восхищаюсь, но мне больно за Грецию, когда я вижу, как единственные наши преимущества и последняя гордость – образование и красноречие – по твоей вине тоже уходят к римлянам» (Plut. Cic., 4; Cic. Brut, 315–316; De or., I, 126).

В Греции Цицерону поставили голос. От природы голос у него был удивительно красивый и сильный, но не обработанный и часто срывался. Сейчас же он стал мягким, гибким и можно было любоваться всем богатством его оттенков (Plut. Cic., 4–5).Цицерон всю жизнь заботился о своем голосе, дрожал над ним и берег его не меньше, чем оперный певец.

Цицерона окружала масса интересных людей – риторов, философов, ученых. Впоследствии он, правда, признавался, что греки, в целом, произвели на него не очень приятное впечатление. Он советовал брату быть с ними приветливым, ласковым, но не доверять им так, как он доверяет римлянам. «Так лживы, так легковесны слишком многие из них, а долгое рабство научило их отвратительной лести… Друзья они пылкие, но неверные – они не смеют противиться нашей воле и завидуют не только нам, но и своим соотечественникам» (Q.fr., I, 16).

Однако, кажется, Цицерон не всегда следовал собственным мудрым наставлениям. Он был молод, горяч, всем увлекался и наделен был душой артиста. Кругом были образованные, умные люди – естественно, он стремился с ними познакомиться. Кроме того, Цицерона всю его жизнь отличала следующая черта – он был неумолимо суров к греху, но бесконечно снисходителен к грешникам, разумеется, если их руки не обагрены кровью. Со своей стороны он привлекал горячие симпатии греков: он был образован, остроумен, чарующе любезен и совершенно лишен гордости и суровости, можно сказать, национальных римских свойств. Эти черты столь же не нравились грекам в римлянах, как лживость и угодливость не нравились римлянам в греках. Во всяком случае, Плиний, давая наставления другу, отправляющемуся в Грецию, пишет: «Не будь горд и суров» (Plin. Ер., VIII, 24, 5).Вскоре было замечено, что Цицерон старается помочь каждому и сделать все, чтобы вызволить его из беды. Так что в Греции Цицерон приобрел много друзей и со многими сохранил дружбу на всю жизнь.

Размеренный, спокойный образ жизни, морской воздух, чудесный климат и советы греческих врачей сделали свое дело – Цицерон окреп и набрался сил. Конечно, совсем здоровым он не стал. Он прихварывал всю жизнь, никогда не мог себе позволить нарушить диету и строгий режим, назначенный врачами. Но, во всяком случае, туберкулезный процесс был остановлен, никто больше не предрекал ему скорую гибель и он уже не напоминал того доходягу, каким прибыл в Грецию. Таким образом, вспоминает сам Цицерон, через два года в Греции «и чрезмерное напряжение голоса улеглось во мне… и в груди прибавилось силы, а в теле соразмерности». Он чувствовал себя, по его собственным словам, совершенно преображенным (Brut., 316).

Так незаметно проходил месяц за месяцем. Но Цицерон жил уже в Греции два года и ему надо было в конце концов решить, что же он будет делать в жизни. О возвращении в Рим нечего было и думать. Там был Сулла. Лучший друг Цицерона Аттик объявил, что остается в Афинах навек. Он стал эпикурейцем. Однако от Цицерона мы знаем, что эпикурейство Аттика было каким-то совершенно неортодоксальным. Он, например, признавал, что воля богов правит миром, а это в глазах его школы было чудовищной ересью (De leg., I, 21).Я думаю, что в учении Садовего привлекли не взгляды на атомы, богов и душу, а учение о том, что человек должен удалиться от шума общественной жизни. Эпикурейцы жили тесной общиной, как братья – при Эпикуре – рабы и свободные вместе; довольствовались малым и помогали своим близким. Вот это-то, видимо, и пленило Аттика и показалось ему отрадным после ужасов террора.

Цицерон говорил, что последует примеру друга. Он решил «переселиться в Афины, забыть о Форуме и проводить жизнь в покое, целиком отдавшись философии» (Plut. Cic., 4).И вдруг из Рима пришли поразительные известия – Сулла отрекся от власти, Сулла умер, Республика восстановлена, путь на родину открыт… Академия с ее тенистыми аллеями, тихая созерцательная жизнь, риторика, философия – словом, все благие намерения были забыты. Рим поманил его, и Цицерон, забыв все на свете, устремился домой (около 78 года).