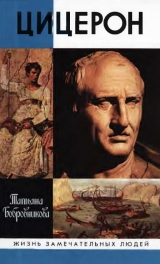

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)

Авл Геллий, римский ученый, живший во II веке н. э., то есть почти через 300 лет после Цицерона, описывает, какое впечатление производил на него рассказ о Гавии. «Какое там горе! Какой плач! Какая картина всего этого стоит перед глазами! Какое море ненависти и горечи бушует! Ей-бо-гу, когда я читал эти слова Цицерона, передо мной словно носились видения, мне слышались шум ударов, крики и рыдания… Кажется, будто не рассказ слышишь, а все видишь своими глазами». И он цитирует это место – Веррес с яростью, с искаженным лицом приказывает привести на площадь Гавия. Его, говорит Геллий, здесь охватывала дрожь. Замечательно в этом отрывке Геллия еще одно. Он цитирует речь Цицерона по памяти! Он даже извиняется, что, быть может, слегка исказил ее ( Gell, X, 3).

Геллий сравнивает эту речь Цицерона с речами его знаменитых предшественников Катона Старшего и Гая Гракха. Он отдает им дань восхищения. Их речи ясные и яркие, они написаны прекрасным слогом. Но это просто речи. А у Цицерона перед нами встают живые картины происходящего. Иными словами, тут уж не оратор, а великий писатель.

* * *

Многие современные ученые, представляющие себе Цицерона человеком слабым, робким, нерешительным, даже трусливым, с недоумением останавливаются перед делами Росция Америнского и Верреса. Здесь перед нами словно совсем другой Цицерон – безумно смелый, энергичный, находчивый, никогда не теряющий присутствия духа. Не в силах примирить оба эти образа, некоторые довольно неловко пытаются все отрицать. Выступать против Хризогона, говорят они, было совершенно не опасно. (Это при Сулле-то! После неслыханного террора!) А речи против Верреса – это просто стрельба из пушек по воробьям. А этот воробей был мультимиллионером! Между тем Цицерон с необыкновенной отвагой поднялся против двух самых могущественных и страшных вещей – военной диктатуры и власти денег. Нет, так легко от этого отмахнуться нельзя. Как же объяснить такое вопиющее противоречие?

На мой взгляд, объяснение просто.

Представим себе какого-нибудь великого полководца, хоть Наполеона. Кто-то посетил его на досуге и вдруг увидел перед собой человека, описанного Толстым. Смешного, напыщенного, капризного, с опухшим от насморка лицом. Зритель возмущен и проникается убеждением, что знаменитый Наполеон – просто дутая фигура, а все слухи о его победах – ложь и обман. Но если бы он увидел того же Наполеона на поле боя, он был бы поражен его энергией, находчивостью, присутствием духа, гениальной стремительностью.

То же относится к Цицерону. Когда мы читаем его речи, перед нами предстает гениальный полководец на поле боя. Он все предвидит, ничего не страшится, он смел, он непобедим. А в его письмах мы видим того же полководца на досуге. И каком досуге! Работа Цицерона была не просто тяжелой. Она выматывала все его силы. Напряженная подготовка в течение многих дней, страшное волнение перед процессом и потом сама речь. Он то пылал от гнева, то сердце его разрывалось от скорби. Он должен был зажечь весь Форум и заставить его рыдать. И при этом он ни на секунду не терял бдительности – ему нужно было мгновенно отвечать и свидетелям, и обвинителю. Естественно, он приходил домой совершенно разбитым и опустошенным. Как у многих актеров, у него наступала хандра. Он тосковал, жаловался на судьбу. И трудно угадать в этом усталом человеке того великого стратега, который покорил Форум.

Этого мало. Что-то случилось с самим Гортензием. Он стал деградировать на глазах. «Он начал выцветать, как старинная картина», – говорит Цицерон. Сам оратор объясняет это тем, что Гортензия оставило стремление к совершенству, эта страсть, которая жжет любого творца. Ведь истинный художник, творец, не похож на прочих людей. Те приходят со службы и вкушают законный отдых. Творец же не знает ни отдыха, ни покоя. Его рабочий день не нормирован. Его труд не кончается никогда, ни днем ни ночью.

Вот этот-то внутренний огонь потух в Гортензии. Он захотел пожить, как все прочие, беззаботно, в свое удовольствие. И он начал застывать. Все те же позы, те же патетические тирады, те же шутки из речи в речь. Сначала эту перемену замечали только тонкие ценители. Но прошло несколько лет – и уже все поняли, что перед ними не тот человек: упоительный, божественный Гортензий исчез навек (Brut., 320–321).Я думаю, однако, что причиной было его поражение в деле Верреса. Замечательно, что Цицерон именно этим годом датирует начало его деградации. Гортензий никогда не мог оправиться от удара, нанесенного молодым противником. Он был выбит из седла, и что-то в нем навеки сломалось. До сих пор он был королем и жестоко бился, чтобы удержать это имя. Он чувствовал себя великим, он знал, что все взоры прикованы к нему, и это придавало ему силу и энергию. А сейчас? Все восторги, все лавры неизбежно достанутся его более молодому сопернику. Он навеки обречен на вторые роли. И у него опустились руки. Внешне, правда, он был такой же надменный, но внутренне он смирился и перестал работать над собой. А Цицерон между тем ни на минуту не останавливался, ни успокаивался на достигнутом, работал все усерднее, все пламеннее, и вот он уходил все дальше и дальше, он уже давно обогнал Гортензия, и тот потерял надежду его догнать. Вскоре он совсем скрылся из виду.

* * *

Цицерон вел дело Верреса с невероятной энергией и энтузиазмом. Однако чем дальше, тем больше чувствовалось, что им овладевает какое-то утомление. Не то чтобы он не вынес всего этого страшного напряжения, усталости, бессонных ночей. К такой жизни Цицерон привык, без нее он себя не мыслил и впадал в тоску. Нет, тут другое. Он устал от роли обвинителя!Свою речь он заканчивает удивительной молитвой. Он обращается к Юпитеру Всеблагому и Величайшему, к Юноне, царице небесной, к Минерве, к Аполлону и ко всем прочим богам и богиням. Он молит их наказать чудовищного преступника и святотатца. «Для себя же, наконец, я прошу, чтобы государство и моя совесть могли довольствоваться одним этим моим обвинением и чтобы отныне я имел возможность защищать добрых людей, избавившись от необходимости обвинять злых» (Verr., II, 5, 184–189).

Его молитва была услышана. Он покончил навеки с ролью обвинителя и с радостью вернулся к защитительным речам.

Снова защитник

Вряд ли следует говорить, кто занял опустевший трон «Короля судов». Квинтилиан пишет о Цицероне: «Современники говорили, что он царил в судах» (X, I, 112;курсив мой. – Т. Б.).Итак, он воцарился вместо Гортензия. Если и прежде Цицерона осаждали толпы просителей, можно себе представить, что делалось теперь! Люди не жалели ни сил, ни средств, чтобы заполучить этого божественного, непобедимого оратора. Цицерон выступал теперь едва ли не ежедневно. Он был, возможно, первым профессиональным адвокатом в истории. И он как раз объясняет нам психологию адвоката и те правила поведения, которыми он руководствуется.

Начнем с того, что многих удивляют имена клиентов Цицерона. Ровно через год после процесса Верреса он защищал наместника, на которого жаловались жители провинции (дело Фонтея). Положим, наместник этот, кажется, не был вором и мошенником [50]50

Так считает изучавший это дело Ф. Ф. Зелинский.

[Закрыть], но все же у всех современных поклонников Цицерона остается в душе какой-то неприятный осадок. Цицерон, этот смелый обличитель Верреса, этот великодушный защитник провинций, вдруг защищает их притеснителя! Этого мало. Он собирался защищать… Каталину. Да, да, Каталину. В своих письмах он приводит какие-то тонкие политические соображения, оправдывающие подобный поступок – Катилина-де будет его поддерживать на выборах (Att., I,7, 2).Но соображения эти не выдерживают ни малейшей критики. Каталина был главным соперником Цицерона на выборах. В интересах оратора было добиться его изгнания или во всяком случае так опозорить, чтобы он сошел с политической арены. В Риме очень часто кандидаты возбуждали друг против друга судебные процессы, но вот чтобы они защищали своих соперников, этого еще не бывало.

Ученые приходят в отчаяние от такой чудовищной непоследовательности Цицерона. Между тем он был последователен. Он защищал всех. И все адвокаты по сю пору поступают точно так же, за что их сурово осуждают моралисты. Однако им можно возразить, что подобно тому как настоящий врач должен оказывать помощь любому, последнему негодяю и преступнику, и не жалея сил, иногда даже с риском для жизни должен бороться за его трижды никчемную жизнь, так и адвокат видит свой долг в том, чтобы помогать любому человеку, пусть даже преступнику. Цицерон сам признавался в конце жизни в произведении, которое являлось как бы его предсмертным завещанием и было адресовано сыну: «Нужно признать согласным с совестью защищать иногда виновного, если только это не злодей или нечестивец… Долг судьи в процессе всегда следовать истине, долг же защитника – отстаивать подчас нечто похожее на истину, даже если это и не вся истина» (De off., II,57).

Цицерон здесь сильно смягчил действительность. Он защищал и злодеев, и нечестивцев [51]51

Злодеем, например, был Катилина; нечестивцем – один из наместников, ограбивший местную святыню.

[Закрыть]. Он защищал своих личных врагов. «Он с величайшим усердием защищал Авла Габиния, хотя тот в свое консульство изгнал его из города» (Val. Мах., IX, 2, 4).«Отказывать в своей поддержке людям, находящимся в опасности, я не имею права», – говорил он (Миr., 8).А раз он защищал подчас заведомо виновных людей, ему волей-неволей приходилось прибегать к различным уловкам и адвокатским приемам. Он рассказывает, например, как защищал перед судьями человека, в чьем преступлении он не сомневался. «Я так ожесточенно боролся, так напрягал свои силы, так неутомимо отыскивал все закоулки, все лазейки, какие только мог… Но за какое оружие я ни хватался – тотчас же обвинитель вырывал его у меня из рук» (Cluent., 51–52).

Все помнят, как у Достоевского адвокат Фетюкович – известно, что за этим именем скрывается знаменитый Спасович, – защищая Дмитрия Карамазова, прозрачно намекает, что не считает особым преступлением убить отца, если это был дурной и безнравственный человек. Между тем наверняка сам адвокат в частной жизни пришел бы в ужас от подобной мысли. Точно так же было и с нашим героем.

Он не только вел всегда жизнь скромную и строгую, но во всех своих сочинениях горячо осуждал порок. Философы-эпикурейцы, которые ценили выше всего наслаждения, вызывали у него почти физическое отвращение. Но вот он защищает известного мота, кутилу и развратника Целия Руфа. И сразу же выясняется, что высокие добродетели и воздержание совершенно устарели в наш век. Даже книги, в которых о них писалось, покрылись пылью и сами превратились в пыль. В наше время люди ценят одни удовольствия и самые прогрессивные философы, эпикурейцы, даже учат, что главное в жизни – это наслаждения ( Cael., 39).Всем известно, как Цицерон громил в речах Каталину. Но проходит несколько лет и ему выпадает защищать одного бывшего катилинария. Оратор и так и этак оправдывал своего клиента и в конце концов оказалось, что Каталина был, в сущности, милейший человек (Cael., 12–14).Он всю жизнь выше всего ценил мирную деятельность и служение наукам. Военная служба всегда казалась ему грубой. Но вот он защищает воина. Обвиняет его ученый юрист, близкий друг самого Цицерона. Этот юрист повторяет слова, которые так часто говорили они с Цицероном в дружеских беседах. Он «высмеивает военную службу» и считает достойными только «те занятия, которым мы посвятили свою жизнь». Боже мой! Какую бурю обрушивает на его голову Цицерон! Как можно сравнивать деятельность ученого-крючкотвора, который всю жизнь строчит жалобы, со славными трудами полководца! «Да и вообще – уж позволь мне быть откровенным – военная доблесть все затмевает» (Миr., 21–22).

Вот почему сам Цицерон говорит: «Грубо ошибается тот, кто наши судебные речи считает сводами наших убеждений: все они органы обстоятельств и сторон дела, а не самих поверенных как людей. Если бы стороны могли сами говорить за себя, никто бы не приглашал ораторов, если же нас приглашают, то не для того, чтобы мы излагали наши собственные воззрения, а для того, чего требует само дело и интересы сторон» (Cluent., 139).Адвокат, таким образом, лишь голос обвиняемого. Если бы тот обладал умом и великим искусством, он сказал бы то, что говорит теперь его защитник.

Но пусть читатель не заключит из моих слов, что герой наш защищал только преступников. Сотни раз он спасал от гибели невинного и, как мы уже говорили, ему доставляло особое наслаждение сознавать, что он вырвал несчастного из когтей злодеев.

Дела Цицерона разнообразны и блистательны. Но среди них есть одно, которое буквально приковывает к себе читателя. Он защищал человека невинного, опутанного клеветой и поистине попавшего в дьявольские сети. Человек этот с детства очутился в руках убийц. Дело это мрачное и зловещее. Оно напоминает готический роман. Это кровавая семейная драма, разыгравшаяся в крохотном захолустном городке Италии. Страшная и в то же время захватывающая история, полная загадочных убийств и тайн. Поистине этюд в багровых тонах,который сам оратор считал одним из самых своих лучших дел.

Кровавый ларинский детектив.

Дело Авла Клуэнция (66 год)

В 74 году весь Рим был взволнован следующими событиями. На юге Италии, в области самнитов, близ Адриатического побережья, был маленький городок Ларин. Из этого захолустного, Богом забытого городка приехали в столицу двое граждан, чтобы вести тяжбу. Речь шла о какой-то местной жреческой коллегии. Один из них, Альбий Оппианик, доказывал, что служители ее – полноправные граждане; другой, двадцатидевятилетний Авл Клуэнций Габит, по поручению своей общины отстаивал противоположное мнение. Выступали они часто и весьма горячо, но вряд ли это мелкое дело могло особенно заинтересовать кого-нибудь в Риме. Вдруг один из тяжущихся, Клуэнций, заявил, что противник пытался его отравить и он поймал его с поличным. Созвали суд. Присяжные, рассмотрев все улики, признали Оппианика виновным, и он приговорен был к высшей мере наказания в римском суде, то есть к изгнанию. Но неожиданно дело приняло совсем другой оборот.

Защищал Оппианика некий Квинктий. Это был народный трибун, пламенный демократ, очень популярный на Форуме. И вот этот человек сразу же после суда заявил, что у него есть неоспоримые улики, доказывающие, что Клуэнций подкупил присяжных и таким образом добился осуждения врага. Прошло несколько бурных народных собраний. Все обвинения трибуна – увы! – подтвердились. Рим был вне себя от возмущения. Скандал был ужасный. Этот суд – председательствовал им Юний, а потому он назван был Юниев, —вошел в поговорку как символ бесчестного, продажного суда. Форум кипел. Клуэнций уехал в Ларин опозоренный, облитый грязью, с отвратительным клеймом человека, купившего присяжных и погубившего невинного. Но дело пересмотрено не было и несчастный Оппианик удалился в изгнание.

Прошло восемь лет. Память о преступном суде и преступном Клуэнции еще была свежа, когда последовало неожиданное продолжение. Из того же Ларина в Рим явился молодой человек с жалобой. То был сын злосчастного Оппианика. И тут перед потрясенным Римом открылись новые неслыханные злодеяния.

Оказалось, что Оппианик был отчимом Клуэнция. Изгнанный неправым судом, он скитался по Италии вместе с Сассией, матерью Клуэнция. Эта женщина делила с мужем все невзгоды и страдания. Однажды в каком-то доме изгнанник съел кусок хлеба и почти тотчас умер. Несчастная вдова воротилась в Ларин. Каковы же были ее ужас и негодование, когда через несколько лет из показания рабов она узнала, что ее муж был отравлен, причем отравлен ее сыном! Негодование заглушило в ней все остальные чувства. Она открыла все юному Оппианику, сыну покойного от другой жены. Молодой человек решил покарать убийцу отца, но, когда он уже собирался выступить с обвинением, произошло новое преступление.

Оппианик Младший в то время был женихом. Свадьбу он отпраздновал чрезвычайно пышно. На пир приглашен был чуть ли не весь Ларин. И вот среди свадебной суматохи, когда гости уже начали хмелеть, жениху поднесли кубок с мульсой – смесью сладкого вина и меда, напитком, очень любимым италийцами. Но один молодой приятель жениха, которому вино ударило в голову, шутя перехватил кубок и выпил его. Несчастный тут же упал на пол мертвым! Было совершенно очевидно, что это новое злодеяние Клуэнция, который хотел с помощью яда устранить обвинителя. Свадебная суета и хмель должны были скрыть преступление!

Вот этот-то чудом спасшийся юный Оппианик явился теперь в Рим. Всем было ясно, что они имеют дело с очень опасным и смелым преступником, который ни перед чем не остановится. Все сочувствовали несчастному юноше и его мачехе. Вести его дело, то есть быть обвинителем Клуэнция, взялся некий Аггий. Он, вспоминал впоследствии Цицерон, «говорил и обстоятельно, и достаточно многословно, кроме того выучил наставления Гермагора, которые хотя и не сообщают речи особой пышности и красоты, зато снабжают оратора, словно пехотинца, копьями, готовыми и удобными доводами для отдельных видов дел» (Brut., 271).И вдруг стало известно, что защищать преступника взялся Марк Туллий Цицерон.

Дело это прогремело на всю Италию. И опять в день суда Форум был буквально забит народом – собрались не только римляне, но ларинаты и жители всех окрестных муниципиев. И зрители, и присяжные были убеждены в исходе судебного разбирательства. Всем ясно было, что Клуэнций виновен и не избежит самого тяжелого приговора. Обвинитель, который, как водится, выступал первым, между прочим заметил, что защитник ничего не сможет доказать фактами – все они против его клиента: ему придется искать какую-нибудь лазейку в законе, какое-нибудь смягчающее обстоятельство (Сiс. Cluent., 143).Если уж перед судом все были настроены против Клуэнция, то после речи обвинителя Рим кипел от негодования. Подсудимый был «уже осужден молчаливым приговором общественного мнения» (Ibid., 7).И только веление закона заставило присяжных выслушать и защитника (Ibid., 81).

И когда Цицерон встал со скамьи защиты, как всегда в начале речи смертельно бледный, страшно волнуясь, и обвел глазами аудиторию, везде он увидел угрюмые, враждебные лица. И он начал умолять присяжных только выслушать его, выслушать внимательно и спокойно, так, как будто в первый раз они узнали ненавистное имя «Клуэнций».И вот он заговорил. Голос его постепенно крепчал. Не прошло и четверти часа, как он полностью завладел вниманием зрителей. Воцарилась мертвая тишина. Все глаза впились в его лицо. Его слушали, затаив дыхание, боясь упустить хотя бы одно слово (93; 66).Сам оратор был поражен. «Вы слушаете меня с таким вниманием, с такой благосклонностью, которой вряд ли был удостоен кто-либо» (63).

И слушателей можно понять. То, что сделал Цицерон, было каким-то чудом. Мы ожидаем, что он начнет с отравления Оппианика или, в крайнем случае, с Юниева суда и постарается доказать, что его клиент не был отравителем. Ничего подобного! Он начал с событий почти двадцатилетней давности. «Начну свой рассказ издалека, судьи, постараюсь окончательно вывести все нити преступления из того мрака, в котором они так долго скрывались, чтобы вы могли их видеть собственными глазами» (66).И вот постепенно он разматывает этот клубок перед потрясенными слушателями. Перед нами история семьи, вернее, нескольких родственных семей. Это сложный и запутанный детективный роман, психологическая драма с яркими портретами, чудовищными злодеяниями, загадочными убийствами и ужасными страстями, где ближайшие родственники оказываются врагами – своего рода «Братья Карамазовы», действие которых ведь тоже происходит в тихом уездном городе.

В ларинских семьях Клуэнциев, Авриев и Магиев, связанных между собой сложными узами родства и свойства, стали таинственно умирать наследники. Это была цепь каких-то загадочных смертей. Сначала внезапно умерла Клуэнция, тетка обвиняемого. За ней последовали брат ее мужа и его беременная жена. Что это – случайность или цепь преступлений? Да, это преступления, говорит Цицерон. Кто же убийца? Это Оппианик, тот самый Оппианик, в убийстве которого обвиняют Клуэнция. То был ловкий и очень опытный преступник. Его цель была – уничтожить всех родственников и завладеть огромным состоянием нескольких семей. Сначала он вступил в брак с Клуэнцией, богатой наследницей.

С помощью архивных документов, писем и свидетельств Цицерон выяснил следующее. Оппианик собственноручно поднес жене кубок. «Она стала пить и вдруг вскрикнула, что чувствует ужасную боль; это было ее последнее слово – тотчас же после него она умерла… Осмотр тела покойницы обнаружил все приметы и следы, по которым узнается отравление». Вскоре при загадочных обстоятельствах скоропостижно умирает брат Оппианика. На его теле обнаружены те же следы. «Но это еще не все. Правда, братоубийство, на наш взгляд, вмещает все возможные для человека преступления; все же не следует забывать, что он еще ранее подготовился к этому омерзительному поступку другими преступлениями». В самом деле. Жена его брата была беременна. Внезапно она умирает при столь подозрительных обстоятельствах, что нельзя не предположить, что ее отравил тот же человек, желавший вместе с ней умертвить и наследника в ее чреве» (30–31).

Вскоре после этого Оппианик вступает в новый брак, тоже с богатой наследницей Магией. Судьба этой семьи была трагична. Матерью Магии была Динея. Кроме дочери у нее было трое сыновей. Но все ее дети умирaли один за другим. Старший сын пропал без вести во время Италийской войны; второй умер бездетным, оставив наследство своему младшему брату. Но тот вскоре последовал за ним. Умерла и дочь, жена Оппианика. И вдруг в Ларин приезжает человек, который рассказывает, что в Галльской области видел старшего сына Динеи, Марка Аврия. Он жив, но попал в рабство.

Можно себе представить, что почувствовала Динея, потерявшая всех своих детей, когда узнала, что нашелся ее ребенок! Она готова была немедленно мчаться за ним, но была уже так стара и слаба, что не имела сил даже отойти далеко от дома. «Когда таким образом этой женщине в ее сиротстве представилась надежда получить обратно хоть одного из своих сыновей, она созвала всех своих родственников, всех друзей своего сына и со слезами стала их молить, чтобы они взяли на себя труд отыскать юношу, чтобы они вернули ей сына, единственного, которого судьбе угодно было сохранить из стольких ее детей». Сразу же после этого она слегла в постель и умерла, так и не дождавшись вестей от своего ребенка.

Но друзья и родственники не оставили дела. Они отправились в Галльскую область. Между тем единственная дочь Динеи была замужем за Оппиаником. Оппианик уже мнил себя наследником, и вдруг словно из-под земли появляется этот чудом спасенный Марк Аврий, претендующий на его долю! И он решает, что не бывать тому. С помощью подкупленного вестника он сбивает родственников со следа, а затем подсылает убийцу к самому своему несчастному шурину Аврию.

По прошествии немногих дней в Ларин пришло письмо от родственников из Галлии. Они писали, что поиски затягиваются, как они предполагают, из-за козней Оппианика. Особенно близко к сердцу принял это известие Мелин, пылкий молодой человек, кузен погибшего. С распечатанным письмом в руках он бросился на площадь и громко прочел его в присутствии чуть ли не всего города. В толпе он заметил Оппианика. В запальчивости Мелин крикнул, что, если с Марком Аврием что-то случится, он будет считать убийцей Оппианика и привлечет его к ответственности! «Вскоре затем наши путешественники возвращаются в Ларин с известием об убийстве Марка Аврия». Все ларинаты пришли в бешенство. Случилось чуть ли не восстание. Все яростно кричали, а Мелин в безумном гневе бросился на Оппианика. Тот пустился бежать и скрылся из города.

Однако прошло немного времени и наш герой явился в родной Ларин во главе вооруженного отряда сулланцев. Он заявил, что он – доверенное лицо Суллы, разогнал законное правительство Ларина и, прикрываясь именем всемогущего диктатора, внес в проскрипционный список своего недруга Мелина, еще одного Аврия, его родича, видимо опасаясь его Мести в грядущем, и некого Секста Вибия, «которого считали посредником при подкупе того вестника… После их жестокой смерти остальные, под гнетом страха перед проскрипциями и смертью, не решились прекословить ему. Как вы думаете, если бы на суде обнаружились только эти его преступления, имел бы он малейшие шансы быть оправданным?» – говорит Цицерон (21–25).

Однако история семьи Динеи была еще не кончена. Оказывается, старушка умерла не своей смертью. Цицерон рассказывает об этом с долей черного юмора. Когда она захворала, нежный зять привел к ней своего приятеля врача, «чье победоносное искусство не раз было испытано на деле». Но она, едва увидав его, в ужасе закричала, что ни за что не станет лечиться у человека, который уморил всю ее родню. Тогда предприимчивый зять, не теряя ни минуты, обратился к одному бродячему лекарю, проездом бывшему в Ларине. Но этот достойный муж очень торопился – ему надо было навестить много других городов – и решил окончить лечение в одни сутки. Поэтому он «спровадил старушку одним стаканом своего напитка» (40–41).

Но да не подумает читатель, что Оппианик убивал одних только родственников. Кругозор его был много шире. Об этом говорит история Азувия. Сделано все было виртуозно. Молодой купеческий сынок Азувий, все из того же Ларина, остался наследником огромного состояния. Оппианик сейчас же учуял добычу. Он объединился с неким опытным проходимцем Авиллием, который специализировался на искусстве обирать молодых неопытных наследников. Авиллий без труда втерся в доверие к Азувию. После этого он повез своего подопечного в столицу. Там они устраивают грандиозные кутежи, вина и деньги текут рекой. Наставник знакомит ученика со всеми соблазнами столичной жизни, водит к обольстительным женщинам, поит дорогими винами. Естественно, купеческий сынок совсем потерял голову и закружился в вихре развлечений.

Однажды, когда Азувий пропадал у подружки, Авиллий, живший на его квартире, ложится в постель, закатывает глаза – словом, по всем признакам ему дурно. Оппианик – а он последовал в Рим за интересной парой – выбегает на улицу, останавливает всех встречных и в страшном волнении говорит, что его друг, богатый ларинат, при смерти, а он еще не успел составить завещание и ему срочно нужны свидетели – драгоценна каждая минута. Тронутые этой историей прохожие предлагают ему свои услуги и заходят вместе с ним в комнату. Там они видят на кровати тяжелобольного, который жалобно стонет. Оппианик участливо спрашивает его о здоровье, называя все время Азувием.И вот больной слабым голосом диктует завещание от имени Азувия, а ничего не подозревающие свидетели заверяют его своими подписями и печатями! После этого выздоровевший Авиллий приглашает Азувия в какой-то сад, вместо сада заводит в песчаный карьер за Эсквилинскими воротами и там убивает. А Оппианик возвращается в Ларин и предъявляет завещание Азувия, засвидетельствованное по всей форме (36–39).

Рассказ Цицерона сильно подействовал на присяжных. Они были удручены, подавлены и чуть не плакали. «Я замечаю, судьи, как сильно взволновало вас, при вашей доброте к людям, данное мной краткое описание злодейств Оппианика» (29).

Может быть, читатель спросит, как ларинаты терпели у себя такое чудовище, как Оппианик. Но в том-то и дело, что Оппианик был очень ловкий и хитрый преступник. Ни одноего злодеяние доказано не было. Даже в случае с Азувием подозрение уж скорее могло пасть на Авиллия, а не на его сообщника. Единственное, что было доподлинно известно, – это то, что он умертвил Мелина, Аврия и Секста Вибия, но он всем говорил, что вынужден был сделать это по приказанию Суллы, подчиняясь военной дисциплине. Да и их он убил не собственноручно – он просто внес их имена в проскрипционный список.

Итак, Оппианик не был уличен. Но вокруг него, словно черные тучи, клубились подозрения. Его стали избегать, как хищного зверя. Двери ларинских домов одна за другой закрывались перед ним.

Между тем герой всех этих мрачных слухов женился в пятый раз. Он стал уже настоящим ларинским Синей Бородой. Его новой избранницей стала Сассия, мать Клуэнция. Так он породнился с обвиняемым. Но Клуэнций уже давно совершенно порвал все отношения с матерью по причине, о которой мы скажем позже. Так что этот брак никак не сблизил двух будущих врагов. Тогда и случилось, что Оппианик затеял тяжбу о юридическом статусе служителей местного храма Марса. Его притязания были очень невыгодны для его родной общины. И вот ларинаты поручили защищать свои интересы Клуэнцию. Так оба они очутились в Риме (74 год). Тут-то Оппианик решил расширить поле деятельности и перенести его в Рим. Это его и погубило. Когда этот ларинский проходимец, «выйдя из маленького городишки, бросился в необъятное море Рима» [52]52

Слова Плутарха, сказанные им о Катоне Старшем (Plut. Cat. Mai., 28).

[Закрыть], с ним случилось то же, что с двумя мошенниками в Нью-Йорке в рассказе О. Генри «Младенцы в джунглях».

Оппианик знал, что его пасынок не составил еще завещания. Он не женат. Значит, в случае его внезапной смерти все перейдет к его матери, жене Оппианика, «мастера в истреблении своих жен». И он решился: игра стоила свеч. Компаньоном он выбрал своего закадычного приятеля, специалиста по части всяких темных афер, некого Фабриция из городка Алетрия. Тот в свою очередь привлек верного вольноотпущенника Скамандра. Решено было прибегнуть к излюбленному средству Оппианика – яду. Наша троица выбрала удачный момент – молодой Клуэнций приболел и регулярно пил лекарства. В них-то и нужно было подмешать отраву. Действовать решили через раба врача, лечившего Клуэнция. Раб, настоящий герой Плавта, дал себя убедить, поторговался о цене, а когда обо всем договорились, выяснилось, что хитрец водил их за нос. Он выдал все господину. Тот рассказал Клуэнцию. Вместе они составили план действия. В конце концов яд вместе с запечатанной суммой денег, которая должна была служить наградой за отравление, был при свидетелях захвачен в руках Скамандра, вольноотпущенника Фабриция (47–48).

Клуэнций представлял себе, что такое Оппианик. Он понял, что отчим взялся за него. У него оставался единственный способ борьбы – суд. Дело он решил вести в три этапа. Сначала он возбуждает иск против Скамандра, у которого был найден яд. На суде выяснилось, что Скамандр был всего лишь орудием своего патрона, а главным лицом во всем деле был Оппианик, единственный человек, которому была выгодна смерть Клуэнция.Скамандр был осужден присяжными, осужден почти единогласно – за оправдание был подан только один голос – и удалился в изгнание.