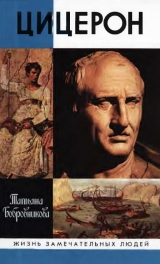

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)

Я поздно встал – и на дороге

Застигнут ночью Рима был!

( Brut 6–7; 330).

Как ни странно, поэтический перевод оказался самым точным.

Написал Цицерон в это время и другое сочинение, тоже посвященное памяти ушедшего друга. Но оно потребовало от него не только таланта, но и мужества. То было похвальное слово Катону.

Когда в Риме узнали о смерти Катона, столь же необыкновенной, как и вся его жизнь, многие сразу же загорелись страстным желанием написать житие этого нового святого. Но не у всех хватало на это духу. Дело в том, говорит Цицерон, что Катон был не просто злейший враг Цезаря. Вся его жизнь была героической борьбой за Республику и законы против революции и диктатуры. Без этой борьбы и сама жизнь Катона теряла всякий смысл. «Его невозможно прославить, не подчеркнув, что он предвидел то, что сейчас происходит, боролся против этого и, когда это все-таки случилось, ушел из жизни, чтобы не видеть» (Att., XII, 4).Таким образом, автор книги о Катоне должен был и сам до некоторой степени повторить его подвиг. А на это мало кто был готов. Цицерон решил, однако, что это его священный долг перед памятью мертвого. И долг этот он выполнил. Книга его называлась «Катон». До наших дней она, к несчастью, не дошла. Рассказывают, что она написана была блестяще. Тацит, читавший ее, говорит, что автор до небес вознес своего героя (Ann., IV, 34).

Пример Цицерона придал смелости другим поклонникам Катона. Брут, Мунаций, Фадий Галл и множество других написали ему славословия. Цезарь был в то время на войне, но должен был вот-вот воротиться (46 год). Писателей невольно пробирала дрожь при мысли о том, как диктатор отнесется к их творениям. Цицерон со своей обычной иронией писал Галлу: «Учитель вернется быстрее, чем мы ожидали, и пошлет катонианцев в Катоний» (Fam., XII, 25). Катониемназывалась преисподняя. Но Цицерон недооценил ту странную любовь, которую испытывал к нему учитель.Наконец от Цезаря пришло письмо, и письмо это было совершенно неожиданным. Диктатор писал, что прочел цицероновского «Катона». Он в восторге: книга доставила ему истинное наслаждение, читая ее, он становится красноречивее. За ним ответ. Однако на перо надо отвечать только пером. И тут же среди боевых действий Цезарь сел писать «Антикатона». В предисловии он пишет, что это ответ Цицерону – остальных катонианцев он, видимо, считал недостойными этой чести. Самому Цицерону он пропел настоящий дифирамб. Уподобил величайшему гражданину Афин Периклу, творцу афинской демократии, и вообще осыпал самыми лестными похвалами. И его жизнь, и таланты недосягаемы. Он умолял читателей не сравнивать язык его книги с цицероновским – он всего лишь простой воин и не ему тягаться с изысканной красотой слога гения (Att., XIII, 46, 2; Plut. Cic., 29; Caes., 3).

К сожалению, он не проявил подобного же благородства по отношению к самому Катону. Он буквально выливает на его голову все помои. Памфлет возмутил современников. Как не стыдно Цезарю, говорили они, издеваться над памятью своего великого врага? Кто поверит теперь, что он простил бы живого Катона, если с такой злобой говорит о мертвом? Чтобы пресечь все эти толки, Август уничтожил «Антикатона». Он считал, что книга эта пятнает память его приемного отца, а не Катона.

Вскоре стало известно, что Цезарь написал новую книгу, на сей раз о латинском языке, и посвятил ее Цицерону. Он называет оратора первооткрывателем всех сокровищ латинского языка, славой римского народа. Что значат по сравнению с его лаврами лавры всех триумфаторов, говорит он.

Они лишь немного раздвинули границы римской державы, Цицерон же так широко раздвинул границы разума ( Brut., 253; Plin. N.H., VII, 113).Простая вежливость требовала теперь от Цицерона ответить любезностью на любезность и посвятить Цезарю какой-нибудь из своих прекрасных диалогов, а может быть, даже вывести диктатора на его страницах, как вывел он Атгика, Брута, Катона, Варрона и некоторых других. Несомненно, Цезарь втайне на это надеялся. Если бы он был частным человеком, вероятно, Цицерон так бы и сделал – ведь он всегда был высокого мнения об уме и вкусе Цезаря. Но посвящать свое сочинение диктатору он считал отвратительным низкопоклонством. И Цезарь так и не получил от него ответного подарка.

Однако литература не захватывала Цицерона полностью. Всю жизнь он был не только писатель, но и артист. Дрожь волнения в начале речи, игра на душах слушателей, слезы, бурные овации – все это было необходимо ему как воздух. Он привык иметь дело не только с книгами, но и с живыми людьми. И тоска снова сжала его сердце. Вот тогда-то он принялся за новое, совсем уж необычное дело – он поставил себе целью вернуть всех изгнанников в Рим. Это было нечто удивительное, беспримерное. Среди этих людей были знатные вельможи и скромные обыватели; были его близкие друзья и совсем чужие ему люди, были почти враги. Но для Цицерона это было безразлично – за всех он хлопотал с одинаковым усердием. С утра до вечера обивал он пороги надменных временщиков Цезаря, добивался приема у самого диктатора, просил, убеждал, доказывал. «Я буду молить за тебя не только Цезаря, но и всех его друзей», – пишет он одному (Fam., VI, 14, 3). Яупотреблю все силы «без всяких оговорок и ссылок на занятость и трудности», – говорит он другому (Fam., VI, 5, 1).«Сейчас я совершенно бессилен, – объясняет он третьему, – но все, что может тень моего былого почета, обломки моего былого авторитета, мое рвение, разум, усилия, влияние, верность – все это к услугам твоих милых братьев» (Fam., VI, 13, 4).

Выносить приходилось многое. «Рано утром я пришел к Цезарю и перенес все унижения, всю тяжесть, которую нужно пережить, чтобы добиться у него приема», – с горечью рассказывает он другу (Fam., VI, 14, 2).Никогда не мог забыть Цицерон один случай. Он пришел к диктатору хлопотать за одного клиента. Пришел чуть ли не затемно и занял огромную очередь на прием. Прошла целая вечность, и наконец Цезарь вышел в приемную. Он оглядел толпу просителей и вдруг заметил Цицерона. Он поспешно взял его за руку, ввел в свой кабинет и спросил, в чем его просьба. И вдруг сказал:

– Уж конечно, меня должны сильно ненавидеть, раз Марк Цицерон сидит тут в прихожей и не может беспрепятственно ко мне войти. А ведь если есть на свете легкийчеловек, так это он. Однако я не сомневаюсь, что он должен здорово меня ненавидеть (Att., XIV, 1, 2).

Что отвечал ему наш герой, неизвестно. Но он, конечно, не мог без горечи думать, что раньше мог бы защитить этих людей без всяких мытарств и унижений. Одному своему протеже он пишет: «Я, который раньше мог помочь… даже преступникам, теперь не могу обещать с уверенностью что-нибудь даже… своему лучшему другу» (Fam., IV, 13, 3).

Вскоре все изгнанники стали смотреть на Цицерона как на свою единственную надежду. Его так и называли «всеобщий заступник» (Fam., VI, 7, 4). Со всех концов шли ему письма с просьбами о помощи. Один изгнанник, например, пишет: «От сына моего, дорогой Цицерон, никакого толку не будет, слишком он молод… За мое дело надо взяться тебе. На тебя вся моя надежда» (Fam., VI, 7, 5).Мало того что Цицерон за всех хлопотал, он еще предлагает нуждающимся не стесняться и смотреть на его кошелек как на свой собственный (Fam., IV, 13; VI, 10).При этом с удивительной деликатностью он уверяет своего подзащитного, что он вовсе и не оказывает ему благодеяния и вообще никакой заслуги с его стороны тут нет – ведь он, Цицерон, всем обязан своему теперешнему протеже и теперь только выплачивает частицу своего неоплатного долга (Fam., VI, 1, 7).Невольно спрашиваешь себя, откуда у Цицерона столько благодетелей и что все они делали, когда он был в изгнании.

Цицерон был не только всеобщим защитником, но и всеобщим утешителем. Читая его письма изгнанникам, просто не узнаешь оратора. В прежние времена он непрерывно надоедал друзьям бесконечными жалобами и сетованиями. Теперь же он ободряет, поддерживает, уговаривает каждого. Одному из них он даже осторожно напоминает об этом. В былые дни именно он, этот его друг, сурово корил Цицерона за слабость, уныние, нерешительность и как образец выставлял собственную силу духа. Сейчас же они поменялись ролями (Fam., VI, 1, 5).Когда читаешь письма Цицерона, натыкаешься на забавные места. Был у него один подопечный – мужественный, волевой человек. После поражения республиканцев он удалился в Грецию и заявил Цицерону, чтоб тот не вздумал за него хлопотать: он не собирается возвращаться на порабощенную родину. Я не хочу жить в Риме, говорит он. Цицерон начинает убеждать его со всем возможным красноречием. Если бы у тебя, говорит он, не было других чувств, кроме зрения, ты был бы, разумеется, прав. Но ведь ты и так обо всем слышишь, все знаешь, все представляешь. Так чем же тогда твои Митилены лучше Рима? Другой его приятель тоже жил в Греции, но страстно рвался в Рим. А Цезарь и слышать не хотел о его возвращении. Изгнанник писал Цицерону самые жалостные письма. Я не хочу жить без Рима, говорит он. И его оратор успокаивает. Конечно, говорит он, сейчас мерзко везде. Но ведь из всех наших чувств самое сильное – зрение. Лучше сто раз услышать, чем один раз увидеть. А раз так, лучше жить где угодно, только не в Риме (Fam., VI, I; IX, 10).Оба письма он писал почти в одно время.

Многие плакали не о себе – черную боль вызывала у них гибель Республики. Цицерон и для них находит слова утешения. Интересно отметить одно. Никогда и никому не говорит он, что не все еще потеряно, что Рим может еще возродиться. «Наша скорбь безутешна. Мы потеряли все», – пишет он (Fam., IV, 3, 2).У нас осталось одно-единственное утешение; к нему я всегда прибегаю. Единственное несчастье – это грех, единственное счастье – добрый поступок. Но наша совесть чиста – мы сражались за Республику и исполняли свой долг. Все, что бы теперь с нами ни случилось, мы должны принять со смирением. «Внушай себе, что с человеком не может произойти ничего ужасного, чего стоит бояться, кроме греха и преступления. А их ты был чужд и всегда будешь чужд» (Fam., VI, 4, 2; 1, 3–4; V, 21, 5).

Современные исследователи с недоумением спрашивают, в чем причина такой странной, такой напряженной деятельности Цицерона. Почему принял он столько мук ради совершенно чужих ему людей? Большинство склоняется к тому, что побудило его к тому тщеславие: ему хотелось укрепить свою добрую славу среди сограждан. Буассье добавляет к этому еще нечто вроде угрызений совести – Цицерон жил в Риме, был в милости у диктатора, вот он и вспомнил о своих менее удачливых друзьях, которые томились в ссылке.

Мне кажется, что все проще. Как гомеровский Ахиллес, который, поклявшись не участвовать в сражении, «томился по воинским кликам и битвам», так томился и Цицерон по битвам в судах. И вот сейчас он ухватился за призрак, тень своей прежней деятельности. Кроме того, его звал профессиональный долг. Разве врач, который случайно набрел где-нибудь в глуши на истекающего кровью человека, не попытается сделать ему перевязку и остановить кровь? Наверно, этот врач не раз тяжело вздохнет при мысли, насколько удобнее было бы, если бы больной лежал в операционной, оснащенной новейшей аппаратурой, кругом горели бы ослепительные лампы и стояли ассистенты в белых халатах, держа в руках шприц и стерильные бинты. Так и Цицерон не раз сокрушался, думая, насколько было бы ему лучше защищать своих подопечных в суде, где на скамьях сидели бы присяжные, а кругом толпился римский народ. Но судов не существовало, а в теперешней жалкой профанации судебного процесса Цицерон твердо решил не участвовать.

И все-таки один-единственный раз он нарушил строгий обет молчания, который на себя наложил, и выступил в суде на Форуме. Случилось это так. Среди изгнанников был некий Лигарий, убежденный республиканец. Цицерон хлопотал о нем так же, как и о других подобных ему несчастливцах. Неожиданно против Лигария возбудили дело, обвиняя его в государственной измене, причем обвинителем был некий Туберон, помпеянец, который переметнулся к Цезарю и спешил выслужиться перед новым хозяином. Хотя по римским законам нельзя было судить человека заочно, Цезарь приказал суду быть. Никто не выразил желание стать защитником, и тогда Цицерон заявил, что защищать Лигария будет он. Это было в сентябре 46 года.

Как непохож был этот суд на те, в которых прежде выступал Цицерон! Не было председателя, не было присяжных. Единственным судьей был Цезарь. Окруженный толпой клевретов, он появился на Форуме, поднялся на Ростры и сел в кресло. Повернувшись к своим спутникам, он усмехнулся и громко сказал, указывая глазами на бледного, взволнованного Цицерона:

– Почему бы нам не послушать Цицерона после такого долгого перерыва? Тем более что дело это уже решенное: Лигарий негодяй и мой враг (Plut. Cic., 39).

И Цицерон заговорил.

«– Необычное, неслыханное прежде обвинение возбудил Квинт Туберон, – так начал оратор. – …Перед тобой, Туберон, подсудимый, который не отрицает своей вины… но вина его в одном: он был на той стороне, на которой был и ты».

И я сам, продолжал оратор, был на стороне побежденных и встал под знамена Помпея совершенно добровольно и сознательно. И все-таки все мы живы и благополучны. Почему? Потому что Цезарь не хотел следовать примеру Суллы, не хотел затопить Италию кровью. Он решил проявить к врагам милосердие. И тут оратор заговорил об этом прекрасном чувстве, самом прекрасном из всего, чем наделен теперь Цезарь. Какое счастье, что он слушался голоса сердца, а не злых советчиков. «Сколько нашлось бы среди победителей людей, которые бы толкали тебя на жестокости, раз такой человек нашелся даже среди побежденных». Дурно, что Туберон напал на бывшего товарища. Но есть нечто еще худшее – он ополчился против самого милосердия. Он задумал отвратить Цезаря от пути сострадания. Тут оратор обернулся к обвинителю.

– Ты мог бы сказать: «Берегись, Цезарь, не верь им; Ли-гарий был в Африке и поднял против тебя оружие». Но что говоришь ты теперь? «Берегись. Не будь милосерд». Это не слова человека. Это не слова, которые должен слышать человек! ( Lig.7–2; 15–16).

Туберон назвал Лигария преступником.

– Ты называешь это преступлением, Туберон? Как? Доселе это имя не применяли к делу побежденных. Одни называли это ошибкой, другие – следствием страха… Но преступлением, кроме тебя, не назвал никто. Если мы пожелаем найти настоящее имя для нашей беды, я бы сказал, что то было несчастье, посланное роком, оно обрушилось на нас и помутило слабый человеческий разум. Что же дивиться, что Божья воля оказалась сильнее человеческого рассудка. Так пусть нам дозволено будет называться несчастными… Я говорю не о нас, я говорю о тех, убитых… Да не коснется обвинение в преступлении… мертвого Гнея Помпея, да не коснется других (Lig., 17–18).

Тут он снова обратился к Цезарю.

– Никогда люди не бывают ближе к богам, чем когда спасают других. Самое завидное в твоей судьбе, что ты можешь, а самое прекрасное в твоем характере, что ты хочешь спасти как можно больше людей (Lig., 38).

Когда Цицерон поднялся, Цезарь принял нарочито равнодушный вид, отвернулся и стал листать какую-то книгу. И вот Цицерон, как всегда запинаясь и дрожа от волнения, заговорил. Но постепенно голос его окреп. «Речь его текла все дальше, на редкость прекрасная, поражающая силою страсти и разнообразием ее оттенков. И Цезарь, часто меняясь в лице, выдал противоречивые чувства, которые им завладели, а под конец… вздрогнул всем телом и в совершенном расстройстве выронил из рук записи» (Plut. Cic., 39).

Лигарий был оправдан.

* * *

На этом самом месте, тридцать пять лет тому назад, при диктаторе Сулле, Цицерон, тогда никому не известный юноша, единственный из римлян осмелился защищать несчастного от клевретов диктатора. Он говорил тогда о милосердии и сострадании.

– Остается, судьи, одна надежда – на вашу… доброту и милосердие. Если она осталась в вас, то мы и теперь еще можем надеяться на спасение; но если жажда крови, обуявшая в последнее время граждан, успела ожесточить, озлобить… и ваши сердца – тогда для нас все погибло… Лучше жить среди зверей, чем среди людей, столь недоступных чувству сострадания! Неужели вы остались живы, неужели вас избрали в судьи для того, чтобы вы осуждали тех, кто спасся… от убийц!.. Римский народ, некогда известный своим крайним снисхождением к врагам, страждет в настоящее время жестокостью по отношению к гражданам. Положите же конец распространению ее в государстве, судьи, вылечите от нее общество: она опасна не только потому, что истребила самым ужасным образом множество граждан, но и потому, что постоянными картинами убийств сделала глухими к голосу сострадания самых добрых людей; видя и слыша ежечасно одни только ужасы, даже самые кроткие из нас, под впечатлением постоянно повторяющихся кровавых зрелищ, совершенно окаменевают сердцем (Rose. Атег., 12; 150–154).

Сейчас, при диктаторе Цезаре, Цицерон, всемирно известный оратор, единственный из римлян осмелился защитить несчастного от клевретов диктатора. И он снова говорил о милосердии и сострадании. То была его первая судебная речь, эта – последняя. Круг замкнулся. Он вернулся к тому, с чего начал и о чем говорил всю жизнь – о милости к падшим. Когда ему удалось уговорить Цезаря простить своего врага, он сказал ему, что все его величайшие триумфы ничто перед этим – ведь он протянул руку поверженному врагу (Marceli, 7–8).А другу написал, что был так счастлив, что на мгновение ему показалось, что воскресла Республика (Fam., IV, 4).

«Речь в защиту Лигария» была событием. Ее читали, обсуждали, переписывали друг у друга. И неудивительно. Впервые за эти темные годы нашелся человек, который заговорил о милосердии и восславил мертвых.

Между тем судьба готовила Цицерону удар, самый страшный из всех, которые он получал в жизни.

Туллия

Цицерон пишет одному приятелю, что его домашние дела в таком же скверном положении, как дела Республики (Fam., IV, 14, 3).Он тоже был подобен потерпевшему кораблекрушение, выброшенному на пустынный берег.

Прежде всего выяснилось, что он разорен. В начале войны он отдал чуть ли не все свои наличные деньги Помпею для защиты Республики и они погибли вместе с Республикой (Fam., V, 20, 9; Att., VII, 8, 5).Судебная практика Цицерона кончилась, а вместе с нею кончились и все средства к существованию. Теперь оратор был весь в долгах. Хуже всего было то, что ни он, ни его семейство никак не могли осознать случившегося и продолжали, как прежде, жить на широкую ногу. Сын Цицерона, теперь уже взрослый юноша, собирался, по настоянию отца, ехать в Афины учиться. Среди тамошних студентов были сыновья первых людей Рима, и Марк рассчитывал провести время весело и поразить всех блеском и великолепием. Когда же он попросил у отца денег, Цицерон, вместо того чтобы объяснить сыну положение дел, обещал, что тот будет получать содержание не меньше, чем дети римских аристократов!

Был, впрочем, один человек в семье, который разом оценил ситуацию. Теренция не потерялась и принялась срочно вывозить из дома мебель, посуду и другие ценные вещи, а деньги переводила на свое имя. Цицерон был поражен, узнав о действиях своей предприимчивой супруги. Начались ссоры. А в начале 46 года или в самом конце 47-го по Риму разлетелась диковинная весть – Цицерон и Теренция разошлись! Развод этот надолго дал пищу для городских сплетников. Да и в самом деле это было удивительное событие. Правда, у Цицерона с женой давно не было ничего общего. Правда, Теренция не раз уже предавала мужа в трудную минуту. Но как-никак они прожили больше тридцати лет и Цицерону было уже шестьдесят. Быть может, последнее предательство жены переполнило чашу терпения Цицерона? Быть может, его возмутило бездушное отношение Теренции к Туллии?

Мне лично представляется, что ко всем этим обстоятельствам прибавлялось еще одно. Хотя и прежде они плохо ладили, но все эти годы Теренция цепко держалась за мужа – он был один из самых знаменитых людей Рима и при всей своей безалаберности зарабатывал много денег. Сейчас же Цицерон был опальный изгнанник, разоренный, чуть ли не нищий. Не имело смысла долее делить судьбу с этим неудачником. Поэтому я думаю, что инициатива развода скорее всего исходила от нее, а не от него. В самом деле. Мы знаем ее властную, жесткую натуру. Весь Рим зубоскалил о том, что она держит супруга в ежовых рукавицах и совершенно не дает ему воли. Как-то не верится, чтобы он вдруг набрался духу и отважился на столь отчаянный поступок.

Убеждает меня еще один факт. Оказывается, у Теренции был уже на примете жених, и, покинув дом Цицерона, она вскоре переехала к нему. То был молодой талантливейший цезарианец Саллюстий Крисп [114]114

Саллюстий жил в 86–35 годах. Он был на 20 лет моложе Цицерона и, видимо, значительно моложе Теренции.

[Закрыть]. Он был родом из небольшого италийского городка. В ранней юности приехал в столицу и сразу бросился с головой в бурлящее море политики. Он сделался пламенным революционером и демократом. Особенно ярко проявил он себя в 52 году, когда на Аппиевой дороге нашли труп Клодия. Саллюстий выступил тогда перед народом и, указывая на бездыханное тело, призывал к мщению. Он клеймил аристократию, и его речи были полны горечи и огня. Саллюстий носился по Риму и натравливал чернь на Милона. Злые языки, правда, говорили, что движет им не любовь к демократии, просто с Милоном у него старые счеты. Несколько лет назад Саллюстий приударял за женой Милона. Однажды муж вернулся ранее обыкновенного и застал его у своей жены. Он поступил очень гуманно – не убил своего обидчика, а только пребольно его высек. Но гордый дух юного демократа с тех пор пылал мщением.

Столь блестяще начатая политическая карьера Саллюстия в 50 году внезапно оборвалась. Цензоры исключили его из сената за распутство. Глубоко оскорбленный Саллюстий преисполнился благородного негодования против аристократии. Во время гражданской войны он стал под знамена Цезаря. Успех полководца его страшно воодушевил. Он был буквально полон идей об управлении государством, писал диктатору письма, давал наставления и советы и, судя по всему, надеялся быть тем мозговым центром, который руководит действиями правителя. Но с ним случилось несчастье и судьба подрезала ему крылья. Цезарь отдал ему в управление провинцию Африку, и тут Саллюстий погорячился и слишком уж ретиво стал ее грабить. Вышел скандал. Цезарю удалось его замять, но Саллюстий вынужден был отойти от дел. Он так и не стал советчиком правителя (Dio., 42, 9, 2).Впрочем, он сохранил наворованное добро, купил роскошные сады под Римом, построил великолепный дворец и там в тиши провел остаток жизни. Он взялся за перо и в талантливых памфлетах едко и страстно обличил пороки римского общества, особенно разврат и отвратительную страсть к наживе. При этом он давал понять, что сам он – изгнанный за правду философ. На сей раз Теренция не прогадала. Ее новый муж был тоже талантлив, зато начисто лишен глупой щепетильности Цицерона, которая отравила ее лучшие годы. Подле этого человека она прожила в мире и покое и умерла в возрасте более ста лет, намного пережив обоих мужей.

Но Теренция была слишком мудрой женщиной, чтобы признать, что все случилось согласно ее желанию. Напротив. Она приняла вид оскорбленной невинности, громко сокрушалась о своей разбитой жизни и, вздыхая, жаловалась подругам, что муж выгнал ее из дому на старости лет, после того, как она отдала ему свою молодость и все силы.

Цицерон между тем был страшно угнетен. Более всего угнетали его не денежные трудности и даже не неприятности с женой, тут было нечто более ужасное – горе обрушилось на Туллию. А горе Туллии значило для Цицерона несравненно больше, чем его личное горе и горе всех близких вместе взятых. Словом, было самым страшным несчастьем на свете. Дело же было вот в чем.

К 50 году Туллия была замужем дважды. Первым ее мужем был юный Пизон, с которым она была помолвлена еще в детстве. То был милый молодой человек, которого Цицерон считал совсем ребенком. Он умер, когда Цицерон был в изгнании. Вскоре после возвращения отца Туллия вышла замуж за Крассипеда. О нем известно только то, что он был мал ростом. Когда Цицерон увидал, как он опоясался мечом, то воскликнул:

– Кто привязал моего зятя к мечу? {61}

Впрочем, Цицерон всегда отлично ладил с зятьями и они очень его любили. Но Крассипед и Туллия вскоре расстались. Все эти мужья как-то мало затрагивали сердце Туллии, и, конечно, отца она любила неизмеримо больше.

Когда Цицерон уезжал в Киликию, было ясно, что Туллия должна вот-вот вновь выйти замуж. Ей было уже около 25 лет, и она хотела иметь семью и детей. Цицерон надеялся, что его новым зятем станет Сервий, сын Сервия Сульпиция, его старинного друга. Но, разумеется, он и думать не мог навязывать свой выбор обожаемой дочери. И вот, когда он перебирал в уме возможных избранников Туллии, он получил из дома письмо, содержащее поразившую его новость.

Дочь вышла замуж за молодого Долабеллу, вышла поспешно, ни с кем не посоветовавшись. Долабелла, как узнал Цицерон, явился к нему в дом и начал ухаживать за Туллией. Он был весел, остроумен, очарователен, изысканно вежлив и предупредителен. Новый знакомый обворожил даже Теренцию, а Туллия без памяти в него влюбилась. Очевидно, боясь его потерять, она так заспешила со свадьбой.

Цицерон был ошеломлен, даже испуган этим известием. Не то чтобы он ненавидел Долабеллу, тот ему даже нравился. Но Цицерон знал, что он из кружка золотой молодежи, мот, кутила и прожигатель жизни, а потому сильно сомневался, что из него выйдет примерный супруг. В полном смятении он даже осторожно поделился своими опасениями с Целием и попытался узнать у него побольше о своем новом зяте. Целий горячо его поздравил; Долабелла, писал он, чудесный малый и его большой друг. Он, правда, несколько легкомыслен, но Туллия такая разумная и скромная, что рядом с ней он быстро остепенится (Fam., VIII, 13, 1).Цицерона это письмо, по-видимому, совсем не успокоило, на сердце у него скребли кошки. «Но что поделаешь? Такова жизнь. Да благословят боги то, что произошло», – говорил он (Fam., II, 15, 2).

Увы! Когда он воротился из Киликии, оказалось, что оправдались самые мрачные его предчувствия. Долабелла кутил, волочился за женщинами и пил. Он просаживал кучу денег, причем не своих, а жениных. Туллия очень страдала. Невыразимо страдал и Цицерон. Он признавался, что у него сердце обливается кровью, когда он видит, что такое благородное, мужественное и любящее существо, как Туллия, терпит такие незаслуженные муки (например, Fam., XIV, 11).В то же время Цицерон придерживался мудрого правила не вмешиваться в семейную жизнь дочери: он не давал молодым советов и не читал нотаций Долабелле. Более того. Он по-прежнему был в прекрасных отношениях с зятем, и Долабелла был к нему очень привязан. Всего более его восхищали остроумие и жизнерадостность тестя, который умел веселой шуткой скрасить самые тяжелые обстоятельства. Видно, Цицерон действительно был легкимчеловеком. Он ежедневно давал зятю уроки красноречия. «Он мой ученик в науке красноречия и учитель в науке обедов», – шутил он (Fam., IX, 16, 7; Quintil., XII, 11, 6).

Туллия и Долабелла разъезжались, съезжались и вновь разъезжались. В конце 46 года Туллия наконец решилась на развод. В то время она была беременна. Можно задаться вопросом, почему она выбрала столь неподходящий момент.

Однако я думаю, что момент, напротив, был подходящий. Туллия страстно хотела иметь детей. Сейчас она мечтала, что переедет к обожаемому отцу и они вместе будут растить ребенка. Цицерон действительно отвез дочь к себе и окружил всевозможной заботой. Все шло хорошо. Туллия в срок родила сына. Но через несколько дней она умерла. Это было в феврале 45 года.

Атгик немедленно примчался к другу и увез его к себе. Он рассчитывал не только на себя, но и на свою маленькую дочку. Родители ее обожали, и Цицерон очень привязался к ребенку. Но через несколько дней Цицерон покинул гостеприимную семью. Он уехал в Астуру. В том месте, где река Астура впадает в Тирренское море, был маленький островок, весь поросший густым лесом. С утра Цицерон уходил в непролазную чащу и сидел там до вечера совершенно один (Att., XII, 15; 16).Дни проходили за днями, месяц за месяцем, а Цицерон по-прежнему отказывался покидать свое убежище. Друзья волновались, многие хотели его навестить, но он никого не желал видеть. Они стали серьезно бояться за его жизнь и разум и решили во что бы то ни стало выманить его с острова. Но Цицерон слышать не хотел о Риме. Тогда Атгик пустился на хитрость. Он нашел множество совершенно неотложных дел, которые требовали немедленного приезда оратора в столицу. Надо снарядить в дорогу сына; надо выдать приданое Теренции; надо составить новое завещание и т. д. Все это Аттик перечислял серьезным, даже строгим тоном. В ответ друг его совершенно безучастно отвечал, что просил бы разобраться во всем самого Аттика и, ради Бога, не мучить его. Но Теренция, не унимался Аттик, она же ограбит Цицерона, отберет у него последнее; надо же защитить себя, наконец. Пусть берет все, что хочет, равнодушно отвечал Цицерон, не спорьте с ней и оставьте меня в покое (Att., XII, 21).

Аттик сделал новую попытку. Он старался пробудить у друга интерес к жизни, стал описывать волнующие эпизоды борьбы Цезаря и сыновей Помпея в Испании, отвратительные спекуляции Марка Антония с имуществом изгнанников. Неужели и это не заинтересует Цицерона? Аттик с нетерпением ждал ответа. «Мне кажется, ты еще не осознал, что меня не волнует Антоний, что меня не может заинтересовать ничего в этом роде». «Я совсем не встревожен этим известием и уже не буду встревожен никакими» – был ответ (Att., XII, 20, 1; 19, 2).

Тогда Атгик попытался сыграть на тщеславии друга – тот всегда так близко к сердцу принимал, что говорят о нем в Риме. И вот теперь Аттик сообщил ему, что в Риме его осуждают. Не подобает мужчине, говорят римляне, думать только о своем личном горе и забывать о государстве. Ему необходимо наконец вернуться к привычному образу жизни. «Ты зовешь меня к привычному образу жизни, но у меня теперь нету ни образа жизни, ни самой жизни и я не нахожу нужным считаться с тем, что скажут другие», – отвечал Цицерон (Att., XII, 28, 2).

Оставалось последнее средство – Форум. Его Цицерон любил сильнее всего. И вот Аттик просит друга вернуться на Форум, где его так недостает. «Что мне Форум без судов и Курии, где мне все время попадаются люди, которых я не могу спокойно видеть… Не зови меня… в эту сутолоку, не то я снова слягу», – с отвращением ответил Цицерон (Att., XII, 21, 5).