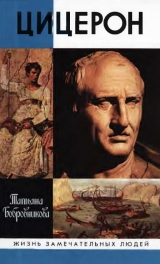

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)

Этот великий человек держался удивительно просто и ласково. Цицерону всегда претили в людях суровость, мрачность и высокомерие. Более всего он ценил доброту, мягкость, остроумие и просвещение. «Трудно даже выразить, до какой степени ласковость и обходительность речи привлекает к себе сердца», – говорил он (De off., II, 48).Эти свойства он называл humanitas —человечностью. Эту-то человечность он нашел в Крассе. А как он был тактичен и деликатен! Цицерон вспоминает, как, устав от шума столицы, Красс на несколько дней уехал в свое Тускуланское имение. С собой он увез Сцеволу – отдохнуть и развеяться. На виллу приехал Антоний, тот самый великий оратор, который напоминал Цицерону полководца. Он был близкий друг Красса. Собралась и молодежь. Но все были мрачны, угрюмы и совершенно убиты последними политическими событиями в Риме. Ни приятной беседы, ни отдыха не получалось. Сам Красс был расстроен не меньше других, но он вспомнил свой долг хозяина и «повел себя так легко и сердечно», «был так весел и остроумен в шутках», что мрачное настроение гостей исчезло совершенно. Так что «день у них вышел как будто сенатский, а обед – тускуланский» (Сiс. De or., 1, 26–27),

Красс был человек вполне светский с самыми изящными манерами. Но свой острый ум он скрывал под внешностью, полной какого-то грациозного и очаровательного легкомыслия. Дурачество с муреной было вполне в его духе. Он любил тонкую роскошь и красивые безделушки (Plin. N.H., XVII, I, 1; Vai Max., IX, 1, 4),Спорт его не увлекал. Тщетно его приятель, обожавший игру в мяч, пытался затащить его на Марсово поле. Красс всегда с серьезным видом уверял, что у него нет никаких способностей, чтобы научиться этой игре (Сiс. De or., III, 88).Вставал он поздно. Его гости уже спускались в сад, а хозяин еще нежился в постели. Один человек, вспоминает Цицерон, спросил Красса, не побеспокоит ли он его, если зайдет к нему еще до рассвета.

– Нет, ты меня не побеспокоишь, – отвечает Красс.

– Значит, прикажешь тебя разбудить? – спрашивает обрадованный проситель.

– Да нет. Я же сказал, что ты меня не побеспокоишь, – спокойно отвечает Красс (Сiс. De or., II, 259–260).

Лев Толстой говорит, что какой-нибудь небольшой недостаток у привлекательной женщины воспринимается как некое особое, ей только свойственное очарование. Так и Цицерона изнеженность Красса как-то особенно пленяла, и он с любовью останавливается в своих воспоминаниях на этих его милых черточках.

Красс совершенно очаровал юношу. В конце жизни Цицерон признавался, что это был один из самых обаятельных людей, которых он знал в жизни (Brut., 203; De off., I, 108).Вскоре он стал своим человеком в доме Красса. Все здесь казалось ему родным и милым. Ему нравилась и жена Красса, и его дочери (Brut., 211).

Но Цицерону хотелось теперь не просто бывать у Красса и смотреть на него – хотя и это уже было счастьем! – ему хотелось проникнуть в его творческую лабораторию, понять, как создает он свои волшебные речи. Тут появилось у него двое союзников. Вся молодежь была влюблена в Красса, но особенно верными и пылкими его поклонниками были двое – Сульпиций и Котга. Они были ровесниками и большими приятелями, но совсем не походили друг на друга. Сульпиций был могучим красавцем. Цицерон любовался им, когда он поднимался на Ростры, так величественны и прекрасны были его жесты и осанка. И голос был под стать сложению – мощный и красивый. Говорил он возвышенно и пышно. Речь его лилась неудержимо и бурно, как горный поток. Она, правда, была, пожалуй, чересчур обильна и напоминала, по словам Цицерона, слишком буйно разросшуюся лозу, которую надо подстричь. Он был необузданно весел, горяч и склонен к неожиданным, подчас отчаянным и авантюрным поступкам. Бойкость его была такова, что он отваживался даже приставать с вопросами к самому Крассу. Он интересовался только одним – умением говорить и готов был заложить душу, чтобы овладеть этим искусством. К прекрасным учениям греков он относился с полным равнодушием. И когда ему советовали поучиться философии, чтобы речь его была логичнее и возвышеннее, он со смехом отвечал:

– По правде сказать, я вовсе не чувствую нужды ни в твоем Аристотеле, ни в Карнеаде, ни вообще в философах, и ты… можешь, коль угодно, думать, что я либо безнадежно неспособен усвоить ихнюю премудрость, либо ею пренебрегаю… Для того красноречия, о котором я мечтаю, за глаза довольно простого знакомства… с судебными вопросами (Cic. De or., III, 147).

Речей своих он никогда не записывал. Цицерону он говорил, что писать не умеет и не любит (Brut., 205).

Аврелий Котта казался полной противоположностью своему приятелю. Это был молодой человек хрупкого здоровья. У него был слабый голос, слабые легкие, и ему очень трудно было подчас говорить на весь Форум. Патетики и напыщенности он не любил. «Все его речи были искренними, простыми и здоровыми». Но логикой, тонким остроумием и мягким волнением он умел добиваться от судей того же, что Сульпиций «мощным потрясением» (Brut., 201–203; De or., I, 131–133; II, 88; 98; III, 31).Он был умен, проницателен, сдержан и вежлив. С детства он интересовался греческими науками. Говорил, что мечтает об Академии и, если даже философия окажется очень трудной наукой, а он сам – очень бестолковым учеником, все-таки он ее не бросит (Cic. De or., III, 145).

Сульпиций и Котта происходили из знатных римских семей. Они были много старше Цицерона. Оба были уже известными ораторами и политиками. А Цицерон – никому не известным мальчиком из провинциального городка, но они держались с ним мило и просто, как с равным. Ему нравились оба. Но друзьями они стали с Котгой и эту дружбу сохранили до конца жизни.

Котта и Сульпиций хвостом ходили за Крассом, не спускали с оратора восторженных глаз, ловили каждое его слово. Как со смехом рассказывал Сульпиций, они даже приставали к секретарю Красса, подглядывали за ним и подслушивали – и все это, чтобы выведать, как Красс сочиняет свои речи! (Сiс. De or:, I, 136).Приставали они и к самому Крассу, пытаясь разговорить его. Но тщетно. «Никакими мыслимыми средствами его нельзя было выманить на спор», и он терпеть не мог такие рассуждения (De or., I, 136).Поэтому, несмотря на свою утонченную, чарующую учтивость, он невольно держался как человек, который привык ко всеобщему восторженному поклонению и которому оно уже начало надоедать.

Правда, Цицерон рассказывает нам, будто однажды Красс все-таки сдался на неотступные просьбы молодых людей, которых поддержал его тесть, и стал говорить о своем искусстве. Боже мой! Что сделалось тогда с молодыми людьми! Как описать их буйный восторг! Как они слушали его, затаив дыхание! Но это еще не все. На другой день утром, когда Красс по своему обыкновению был еще в постели, неожиданно в его саду появился Катул со своим младшим братом Юлием. Катул был известным оратором, страстным поклонником Греции. Брат его, очень приятный и веселый человек, тоже был уже знаменит. Как и вся молодежь, он обожал Красса.

Красс не ожидал гостей. Он сразу заподозрил, что в Риме произошло что-то неладное. Поэтому первые слова его были:

– Что случилось? Какие новости?

– Да, право, никаких, – отвечал Катул, – ты же знаешь, время сейчас праздничное. Ты, конечно, можешь считать наше появление неуместным и докучным, но дело в том, что вчера вечером ко мне в усадьбу из своей усадьбы зашел Юлий и сказал, что встретил идущего от тебя Сцеволу и услышал от него поразительные вещи: будто ты… подробно рассуждал с Антонием о красноречии… И вот брат упросил меня пойти сюда вместе с ним… А я и сам был не прочь послушать, только, честно говоря, боялся вам досадить. Так вот, если ты считаешь наш поступок назойливым, припиши его Юлию, если дружественным, то нам обоим. А для нас, если мы только вам не досадили, побывать здесь – одно удовольствие.

– Что бы ни привело вас сюда, – отвечал на это Красс, – я всегда рад видеть у себя своих самых дорогих и лучших друзей; но, правду сказать, любая другая причина была бы мне приятнее, чем эта. Сказать по совести, никогда в жизни не был я так недоволен собой, как вчера, и больше всего меня удручает то легкомыслие, с каким я, уступив молодым людям, забыл, что я старик, и сделал то, чего не делал даже в молодые годы: стал спорить о предметах, относящихся к области науки.

Разумеется, гости стали просить его уделить и им тоже крупицы своей просвещенной беседы.

– Нет, – сказал Красс, – я и Антонию не позволю сказать ни слова, да и сам онемею, пока вы не исполните одну мою просьбу.

– Какую? – спросил Катул.

– Остаться здесь на весь день.

Тогда, покуда Катул колебался, потому что обещал быть у брата, Юлий заявил:

– Я отвечу за нас обоих: я не уйду, даже если ты не произнесешь ни слова.

Тут и Катул засмеялся и сказал:

– Ну, так моим колебаниям положен конец, раз и дома меня не ждут, а спутник мой, к которому мы шли, так легко согласился, даже не спросив меня (Cic. De or., II, 12–27).

Так говорили и держали себя люди, среди которых наш герой провел юность. И с каким наслаждением он останавливается на описании их слов, их манер, их привычек! Цицерон еще более всех этих людей хотел бы проникнуть в тайны Красса. Увы! Думаю, всё это фантазия Цицерона. Не стал бы такой сдержанный, насмешливый человек, как Красс, пускаться в рассуждения о красноречии. Все это лишь воплотившаяся мечта юного Цицерона.

Увлечения. Мечты о славе

«Я был тогда очень хрупким и слабым, с длинной, тонкой шеей; считают, что такая конституция очень опасна для жизни, особенно если человек много трудится и сильно напрягает легкие» (Brut., 313).Так описывал себя наш герой много лет спустя. По словам же его биографа Плутарха, «он был на редкость тощ», почти ничего не ел, целый день обходился без пищи и немного закусывал только вечером (Plut. Cic., 3).

Мы не знаем, был ли он в то время влюблен. Так как большинство молодых людей обыкновенно влюбляется в 16–20 лет, надо полагать, что и наш герой не составлял исключения. Но никаких слухов об этом до нас не дошло. Писем Цицерона того периода не сохранилось. Кроме того, он вообще не любил особенно распространяться о своих увлечениях. Одно можно утверждать с уверенностью – юный Цицерон не устраивал блестящих кутежей, как многие его сверстники, не жил веселой богемной жизнью, как поэт Катулл и его друзья, и Рим не гремел рассказами о его любовных похождениях. Это был тихий молодой человек, скромный, очень строгих нравов, и подобные развлечения ему претили.

Была и еще одна причина, почему он избегал всех этих шумных увеселений. Юноша был увлечен другим, причем увлечен до безумия. Он «со страстью впитывал всякую науку, не пренебрегая ни единым из видов знания и образованности» ( Plut. Cic., 2).Он писал впоследствии, что не было в его жизни ни единого дня, когда он не стремился бы всей душой к занятиям науками и искусствами. Другие, говорит он, в свободное время обделывают свои дела либо отдыхают – устраивают веселые пирушки, играют в мяч или в кости. Он же, если у него найдется свободная минутка, сразу же возвращается к своим любимым занятиям. Книги и научные труды украшали для него дни счастья, они были для него утешением в несчастье; были с ним и дома, и на чужбине, они бодрствовали вместе с ним и вместе с ним блуждали по дорогам; они жили рядом с ним в сельской тиши (Arch., 13; 16).Многие поражались такому удивительному рвению. Они говорили даже, что Цицерон переходит всякую меру в своей любви к греческому образованию. Но их слова были напрасны: юноша занимался как одержимый (например: De Or., II, 1–5).

Он «постоянно бывал в обществе ученых греков» (Plut. Cic., 2),главным его наставником стал стоик Диодот. Это был ученейший эллин, его всегда окружали толпы учеников. Но Цицерон вскоре стал его любимцем. И вот, вспоминает Цицерон, под руководством Диодота я «все время, день и ночь занимался изучением всех наук» (Brut., 308–309).И все его увлекало, все волновало живой, впечатлительный ум. В философию он был буквально влюблен. Математикой восхищался. «Нет ничего ослепительнее их математики», – говорил он, узнав достижения греков (Tusc., I, 113).Но особенно сильное впечатление произвела на него астрономия. Учить ее он начал, видимо, с тем же Диодотом по небесной сфере, то есть планетарию, сделанному великим греческим математиком и физиком Архимедом Сицилийцем. Цицерон рассказывает, что, когда он увидел этот бронзовый шар с изображением светил, он показался ему сперва совсем некрасивым и неинтересным. Но, когда наставник привел шар в движение, он понял, что «в этом сицилийце был гений больший, чем может вместить природа человеческая». При вращении сферы «происходило так, что на бронзовом изделии Луна сменяла Солнце в течение стольких же оборотов, во сколько дней сменяла она его на самом небе, поэтому на небе сферы происходило такое же затмение Солнца (De re риbl, I, 21–22).

«Архимед, – пишет Цицерон, – когда он заключил в сферу движения Луны, Солнца и пяти блуждающих звезд, сделал то же, что Платоновский Бог, творец мира в «Тимее», подчинив единому кругообороту движения ускоренные и замедленные». И если мир не мог быть создан без Бога, «то и в своей сфере Архимед не смог бы их имитировать без божественного гения» ( Tusc. I, 63).Цицерон настолько увлекся астрономией, что перевел на латинский язык стихами огромную ученую поэму грека Арата, где описывались все звездное небо и все созвездия.

Вот несколько отрывков из этой поэмы.

«Словно река со стремительными водоворотами, изгибаясь то вверх, то вниз, ползет ужасный Дракон [6]6

Созвездие.

[Закрыть], свивая свое тело в причудливые кольца. Не только голову его украшает сияющая звезда, но и виски отмечены двойным блеском; два горячих огня пылают из диких очей, а подбородок сверкает одной лучистой звездой… Ты мог бы увидеть братьев Близнецов под головой Медведицы. Под ними в центре Рак. А ногами они попирают огромного Льва, извергающего дрожащее пламя… Далее парит Овен с закрученными рогами… Дальше под небесным сводом крылатая Птица (созвездие Лебедя. – Т. Б.).В огромной орбите наполовину зверь Козерог. Из могучей груди он извергает ледяной холод… Скорпий (Стрелец. – Т. Б.)…из последних сил удерживает изогнутый лук, около которого кружит, сверкая перьями, Птица… Светит сияющая Чаша. Ворон с огненным оперением стучит клювом о ее край» (De nat. deor., II, 106–114).

Не только астрономия интересовала Цицерона. С не меньшим увлечением он описывает, как ткет свою паутину паук, как следит он за попавшейся жертвой; как краб и большая двустворчатая раковина вступают в союз для добывания пищи (сейчас такой союз называется в биологии симбиозом); как маленькие крокодилы и черепашки, чуть вылупятся, ползут к воде в силу заложенного в них инстинкта; как хитро охотится пеликан; как журавли летят треугольником, чтобы легче рассекать воздух; как дикие козы умеют отыскивать среди трав лекарство от яда (De nat. deor., II, 123–127).Видимо, естествознание интересовало его почти так же, как астрономия. Сколько надо было прочесть ученых книг, чтобы собрать все эти сведения!

Цицерон страстно любил историю. Она привлекала его не только множеством образов и событий, которые его пылкая фантазия одевала в самые яркие и причудливые одежды. Изучая историю, он понял, что это память человечества, поэтому не знающий ее человек становился в его глазах каким-то жалким существом. История, по его словам, есть цепь, связывающая предков и потомков. «Не знать, что случилось до твоего рождения – значит всегда оставаться ребенком. В самом деле, что такое жизнь человека, если память о древних событиях не связывает ее с жизнью наших предков?» – писал он (Or., 120).И Цицерон стал заниматься с учителем историей (Brut., 205–207).В то же время он продолжал прилежно изучать право сначала у Сцеволы Авгура, а когда тот умер, у его близкого родственника Сцеволы Понтифика. Цицерон привязался к нему всей душой. «Я смело могу сказать, что умом и справедливостью он выше всех в нашей Республике», – пишет он (Amic., I).

Вернулся Цицерон и к своей юношеской страсти и снова стал писать стихи. Однако эти стихи могут удивить нас, даже разочаровать. Мы, конечно, ждем от шестнадцатилетнего мальчика нежной лирики, элегий о первой любви, полных томной тоски ранней юности. А вместо этого находим тяжелые, несколько напыщенные героические эпопеи. Увы! Цицерон всю жизнь был поклонником старомодной и важной музы древнего Энния. И вот сейчас в Риме он сочинил новую поэму. Героем ее стал уже не мифологический персонаж, а реальное лицо, современник Цицерона, Гай Марий.

Этот страшный человек, пожалуй, самая зловещая фигура во всей римской истории, тогда не совершил еще всех тех преступлений, которые встают у нас в памяти при его имени. Напротив. То был национальный герой, любимый, даже боготворимый всеми. В 105 году, когда Цицерон только родился, через Альпы перешли полчища варварских племен кимвров и тевтонов. Как лавина, они обрушились на Италию, все истребляя на своем пути. Никто не мог их остановить. И вот в 101 году Марий разбил их в битве при Варцеллах и спас Рим. Для Цицерона облик этого человека представлялся особенно привлекательным еще по одной причине. Марий был его земляком. Он родился в маленькой деревушке под Арпинумом. Родители его были простые крестьяне. Он приехал в Рим и сделал головокружительную карьеру. Цицерон мог в душе надеяться, что и его ожидает столь же блестящая и необыкновенная судьба. Начиналась поэма на родине Цицерона, в дубовых рощах на берегах Ли-риса. Вывел он и Сцеволу, своего любимого наставника.

Цицерон, конечно, не мог устоять от искушения и прочел стихи друзьям. Все восхищались и осыпали автора самыми лестными похвалами. Не знаю, искренни ли были все эти комплименты или друзья просто не хотели обижать молодого поэта. Но в чувствах одного из них можно не сомневаться. Младший брат Цицерона Квинт сделался самым горячим поклонником его поэтических талантов. «Ты от моих писаний всегда в восторге», – говорил ему впоследствии Марк (De or., III, 15).Когда их друзьям случалось побывать в их родных местах, Квинт с гордостью показывал на старый дуб и объяснял, что это именно тот дуб, который воспет в «Марии». И, глядя на лесного великана, Квинт торжественно произносил:

– Пока латинские письмена будут говорить, на этом месте всегда будет расти дуб, называемый Мариевым! (Leg., 1, 2).

Он и сам стал писать стихи, подражая брату. Авторское самолюбие Цицерона было удовлетворено – он всегда с удовольствием повторял все эти хвалы и гордился созданиями своей музы. Плутарх несколько более скептически относится к поэтическим шедеврам нашего героя. «Впоследствии он с большим разнообразием и тонкостью подвизался в этом искусстве, и многие считали его не только первым римским оратором, но и лучшим поэтом. Однако же ораторская слава Цицерона нерушима и поныне, хотя в красноречии произошли немалые перемены, а поэтическая – по вине многих великих дарований, явившихся после него, – забыта и исчезла без следа» (Plut. Cic., 2).

Но главным увлечением Цицерона были все-таки не стихи, и даже не науки. Вероятно, когда он покидал родной Арпинум, в его душе роились неясные мечты и надежды. Он мог воображать, что будет великим поэтом или полководцем, вроде Мария. Но теперь все эти думы рассеялись без следа. Теперь будущее его было ясно – он станет знаменитым оратором, как Красс. «Я бы предпочел одну речь Люция Красса… двум триумфам», – говорил он (Brut., 256).Он представлял себе, как он поднимется наконец на Ростры и увидит у ног своих весь Форум и все, затаив дыхание, будут его слушать. Эти упоительные мечты ласкали его воображение. О, если бы он только знал, при каких страшных обстоятельствах произнесет свою первую речь!

Цицерон мечтал стать не просто одним из ораторов – он хотел стать первым среди римлян! Вскоре, однако, юноша стал понимать, сколь трудна и терниста избранная им дорога. В Риме было столько даровитых, энергичных людей – выделиться среди них казалось безумно сложно. Да еще он был новый человек. Даже не римлянин. Когда тридцать лет спустя Цицерон, уже знаменитый на всю Италию оратор, готовился подняться на последнюю, высшую ступень почестей, его брат Квинт, предостерегая его, говорил:

– Подумай, в каком государстве ты живешь, чего добиваешься, кто ты. Вот о чем должен ты размышлять чуть ли не каждый день, спускаясь на Форум: «Я – человек новый… это – Рим» (Q.Cic. Comm, pet.,7).

Само имя его звучало странно и забавно для столичного уха. Дело в том, что cicer —по-латыни «горох». Говорили, что у какого-то из прадедушек Цицерона на носу была бородавка в виде горошины, отсюда и прозвище. Многие даже советовали нашему герою переменить имя, которое вызывает у всех улыбку. Но Цицерон «с юношеской запальчивостью» воскликнул, что не откажется от своего имени и сделает его более знаменитым, чем имена Катула или Скавра [7]7

Катул– по-латыни «щенок», Скавр– «косолапый». Оба принадлежали к знатнейшим римским фамилиям.

[Закрыть] (Plut. Cic., I).

Мы уже говорили, что существовал в Риме простой и популярный способ отличиться. Молодой человек возбуждал судебное дело против какого-нибудь маститого гражданина. Но этот-то проторенный путь внушал непреодолимое отвращение нашему герою. Двадцати пяти лет от роду он писал:

– В моих глазах велик лишь тот, кто достиг известности своими собственными заслугами, а не тот, кто добился высокого положения ценой несчастья и гибели ближнего (Rose. Атеr., 83).

Итак, Цицерон стал добиваться славы собственными силами. Прежде всего он занялся ораторскими декламациями, то есть сочинял речи по-гречески или по-латыни и произносил громко и выразительно, словно в народном собрании. «Разнообразным и многочисленным наукам я отдавал не все свое время: ни один день не проходил у меня без ораторских упражнений» (Brut., 310).Кроме того, он постоянно бывал на Форуме, особенно, если выступал Красс. Естественно, дня ему не хватало и он долгие ночные часы сидел при свете рабочей лампы (Brut., 312).

Такое страшное напряжение казалось совершенно непосильным для хрупкого, болезненного юноши. Иногда после бессонной ночи его буквально невозможно было узнать, до того он казался осунувшимся и измученным (Plut. Cic., 35).Встревоженные друзья вызвали врачей. Те пришли в ужас и категорически запретили ему переутомляться. А уж если он попробует выступать на Форуме, заявили они, смертный приговор ему подписан. Очевидно, они предполагали, что у юноши начинается туберкулезный процесс и он может умереть от горлового кровотечения. «Но, несмотря на то что друзья и врачи уговаривали меня отказаться от судебных дел, я готов был скорее пойти на любую опасность, нежели отречься от желанной ораторской славы» (Brut., 313–314).

* **

Я уже говорила, что первые яркие воспоминания начинаются у Цицерона, когда он оставил свою сельскую родину и перебрался в Рим. Но среди этих ранних воспоминаний юности выделяется, словно сверкающая точка, один год. И все нити его жизни сходятся и перекрещиваются в этой точке. То был поворотный момент и в жизни нашего героя, и в жизни римской Республики. Это – 91 год. Цицерону исполнилось тогда 15 лет. Уже под старость, осмысляя пройденный путь, Цицерон написал книгу, посвященную событиям этого года.

Итак, рассказывает Цицерон, в самом начале сентября 91 года друзья собрались на вилле у Красса. Каким прелестным казался Тускулум, и весь этот кружок умных образованных людей! Какая ясная, светлая погода стояла в ту осень! Кто мог бы предвидеть, что не пройдет и недели, как на Рим обрушится страшный невиданный ураган и разметает в разные стороны всех этих людей.

Римская смута

«Юность моя совпала как раз с потрясением прежнего порядка вещей», – пишет Цицерон (Cic. De or., I, 3).Но чтобы понять, что это было за потрясение, нам придется вернуться далеко назад.

Римская смута началась с деятельности братьев Гракхов. В 133 году Тиберий Гракх, обеспокоенный обезземеливанием крестьян, предложил закон, по которому вводился земельный максимум, а изъятые излишки распределялись между неимущими. Однако Тиберий наткнулся на сопротивление многих влиятельных людей, и в конце концов его коллега по трибунату наложил на законопроект вето. Тогда Тиберий пошел на страшное беззаконие – низложил коллегу и таким образом провел реформу. С этого времени даже в глазах многих друзей он стал преступником. Постепенно он запутывался все более и более. В конце концов он стал бояться сложить с себя трибунат, а с ним и свою неприкосновенность. Он попытался вопреки закону стать трибуном вторично. Некоторые из сенаторов бросились к месту голосования, чтобы помешать ему. В возникшей потасовке он был убит. Таким образом, Тиберий Гракх открыл путь насилию, а правящая аристократия обагрила руки священной кровью трибуна.

Через десять лет трибуном стал младший брат Тиберия Гай Гракх. Гай замыслил великую революцию – он решил превратить римский строй из аристократического в полную демократию на манер афинской. Для этого необходимо было уничтожить сенат. Он говорил, что, даже когда он умрет, он не выпустит из рук меча, который вонзил в тело сената! ( Diod., XXXVII, 9).Свои законы он сравнивал с кинжалами, которые он разбросал на Форуме, чтобы граждане – он имел в виду, конечно, сенаторов – друг друга перерезали (Сiс. Leg., III, 20).Гай постарался создать некую коалицию всех сословий, направленную против сената. Для крестьян он возобновил аграрный закон своего брата. Для городской бедноты, люмпен-пролетариата, провел хлебный закон, согласно которому государство фактически должно было содержать неимущую чернь. Это имело два последствия. Во-первых, деньги на ее содержание надо было выкачивать из провинций. Во-вторых, создана была праздная паразитическая прослойка, готовая продаваться каждому политику. Аппиан пишет: «Обычай, имевший место только в Риме, – публичная раздача хлеба неимущим, – привлекал в Рим бездельников, попрошаек и плутов со всей Италии» (Арр. B.C., II, 120).Это была мощная сила, которую Гай извлек из небытия.

Следующие законы Гая касались всадников. Это сословие Рима. Среди них были крупные коммерсанты и бизнесмены всех мастей – банкиры, ростовщики, купцы, спекулянты. В угоду им Гай провел закон, по которому налоги с богатой провинции Азии отдавались на откуп всадникам. Это означало, что богатая корпорация всадников сразу могла внести в казну всю сумму, которую государство должно было собрать с провинции, а взамен получала право самим взимать деньги с Азии. Естественно, чтобы остаться в барышах, им нужно было выжать из несчастной провинции втрое или вчетверо. Этому-то закону Гракха Рим обязан был той лютой ненависти, которой пылала к нему Азия.

Но римские провинции отнюдь не были беззащитны. По закону 149 года они могли возбуждать дела о лихоимстве против своих притеснителей. И мы знаем много процессов, блестяще выигранных жителями провинций. Почему же сейчас они не боролись с чудовищными злоупотреблениями всадников? Дело в том, что Гай следующим законом весьма предусмотрительно отнял суды у сенаторов и передал всадникам. Таким образом, всадники судили самих себя. Об этом законе Гай сказал, что одним ударом убил сенат. «Эти слова Гракха оправдались еще ярче позднее, когда реформа… стала осуществляться на практике. Ибо предоставление всадникам судебных полномочий над римлянами, всеми италийцами и самими сенаторами, полномочия карать их любыми мерами воздействия, денежными штрафами, лишением гражданских прав, изгнанием – все это вознесло всадников, как магистратов над сенатом, а членов последнего сравняло со всадниками или даже поставило в подчиненное положение… Всадники стали заодно с трибунами в вопросах голосования и в благодарность получили от трибунов все, чего бы они ни пожелали… И скоро дело дошло до того, что самая основа государственного строя опрокинулась: сенат продолжал сохранять за собой лишь свой авторитет, вся же сила сосредоточилась в руках всадников… Всадники не только стали заправлять всем в судах, но даже начали неприкрыто издеваться над сенаторами…Процессы против взяточничества они совсем отменили… Обычай требовать отчет от должностных лиц вообще пришел в забвение, и судейский закон Гракха на долгое время повлек за собой распрю, не меньшую прежних» (Арр. B.C., I, 22).

Теперь Гай обладал огромной властью – распоряжался казной и принимал послов. Но власть Гая продолжалась недолго, всего два года. Его ждала обычная судьба демагога в демократическом обществе – его оттеснили новые народные любимцы, предлагавшие еще более радикальные преобразования. В 122 году он провалился на выборах в трибуны. В следующем году он был объявлен вне закона и убит. При этом сторонники его вооружились и впервые на улицах Рима воздвигнуты были два укрепленных лагеря и пролилась кровь.

Говорят, незадолго до смерти, увидав смеющихся врагов, Гай воскликнул: «Ваш смех предсмертный! Вы даже не знаете, какой тьмой окутали вас все мои начинания!» И он оказался прав. Хотя победа как будто осталась за сенатом, Рим окутала глубокая мгла. Республика вступила в полосу смут. Прежде единое государство разделилось на партии. Борьбой их наполнены годы, протекшие после реформы Гракхов. То один, то другой мятежный трибун поднимал народ и натравливал его на сенат. И всегдашним оружием в руках этих демагогов были хлебные раздачи и аграрные законы. Так что в конце концов само слово «аграрный закон» стало, как черная смерть, ненавистно аристократии. Порой дело доходило до открытых стычек на Форуме.

Между тем сенат не мог примириться с новыми судами. Они не только унижали сенат, они отдавали провинции во власть страшному произволу. Нужно было во что бы то ни стало вырвать суд из рук всадников. Но всадники, вкусив власти, вели себя нагло и жестоко, и ничто не могло заставить их выпустить добычу из рук. Было ясно, что они не остановятся ни перед чем. И очень большая смелость требовалась от того, кто решился бы открыто бросить им вызов. Красс был всей душой за реформу. Но у Красса не было железной воли – он был слишком мягок и артистичен. И вдруг смельчак появился. То был совсем молодой римский аристократ Марк Ливий Друз.

Ливий Друз

Друз был знатен и необыкновенно богат, наделен ясным умом и замечательным красноречием. Этобыл человек самых чистых нравов, верный своему слову, благородный – словом, «человек великой души», как говорили о нем античные писатели. В то же время он был невероятно горд, властен и строг (Diod., XXXVII 10, 2; Veil., II, 13; Plut. Praec. ger. reip., 4, 11).Держался он как наследный принц. Говорят, когда приняли какой-то закон, один шутник подписал под ним, что он обязателен для всех граждан, кроме Друза. Но горд он был только с равными. К плебсу он был неизменно ласков и приветлив. А щедрость его превосходила всякую меру (Diod., XXXVII, 10, 2).Чернь обожала его, и, когда он входил в театр, все вставали и рукоплескали ему (Plin. N.H., XXV, 52).Вот этот-то Друз с необычайной дерзостью решил выступить против всесильных всадников. Он выдвинул свою кандидатуру в трибуны на 91 год, публично заявив, что собирается низложить всаднические суды и вернуть былую власть сенату.