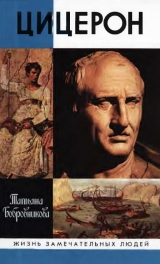

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 41 страниц)

Эта женщина, продолжает Цицерон, дошла до того, что непрерывно стала молиться богам, принося им обильные жертвы, чтобы небожители помогли ей сгубить сына! «Она не убоялась даже бессмертных богов призвать в свидетели своего злодеяния, не сознавая, что Божья милость приобретается человеколюбием, верностью долгу и справедливыми мольбами, а не мерзостью суеверных обрядов и жертвенными животными, закланными ради успеха преступления» (194).

– Но бессмертные боги, я в этом уверен, гневно оттолкнули эту бешеную и жестокую женщину от своих алтарей и храмов; прошу и вас, судьи, которым судьба дала почти божескую власть над Авлом Клуэнцием на время его жизни, отразить удар бесчеловечной матери, готовый пасть на голову ее сына. Много раз судьи отпускали сыновьям их прегрешения из сострадания к их родителям; вас, судьи, я прошу не забывать о безупречно проведенной жизни Клуэнция в угоду его жестокой матери… Вы, которые справедливы ко всем, вы, которые тем ласковее принимаете человека, чем ожесточеннее его преследуют, – пощадите Авла Клуэнция: верните его невредимым его родине, возвратите ею этим его друзьям, соседям, гостеприимцам, любовь которых вы видите… это будет достойно вас, судьи, достойно вашего звания, вашей кротости; мы вправе требовать от вас, чтобы вы освободили наконец от бедствий человека доброго, невинного, дорогого такому множеству людей и чтобы вы дали этим понять, что слепая ненависть может бушевать на народных сходках, но в судах царствует правда (195, 202).

Такой страстной мольбой кончил свою речь Цицерон.

И вот, наконец, суд закончен. Теперь дело за судьями. Зрители затаили дыхание. Воцаряется гробовая тишина. Присяжные поднимаются со своей скамьи. Их единодушный приговор гласит:

– Не виновен!

Легко представить себе дальнейшую картину – пылкие ларинаты, которые уже рыдали навзрыд в конце речи Цицерона, срываются со своих мест и бросаются обнимать своего спасенного земляка. Римляне глядят на него с интересом и симпатией и спешат приветливостью и любезностью скрасить впечатление от той угрюмой недоброжелательности, с которой они его встретили. И уж никто не мог бы позавидовать в эту минуту Сассии, этому существу, по своему развитию не дошедшему до человека! Можно себе представить, какой поток презрения и ненависти на нее излился! И если мы даже усомнимся в том, что жители Италии действительно окуривали дорогу, по которой она ехала в Рим, то можно быть совершенно уверенным – на обратном пути они ее окуривали!

* * *

Таково это дело. Цицерон впоследствии очень гордился им. И по праву. Даже среди множества ярких процессов, выигранных им, дело Клуэнция сверкает как алмаз. В нем во всем блеске проявились изумительные таланты Цицерона.

Цицерон создает целый роман – драматический, сложный, запуганный, увлекательный. Я уже говорила, что он напоминает мне чем-то «Братьев Карамазовых». Та же противоестественная ненависть родителей и детей, те же необузданные страсти, и, наконец, и там и тут – ложное обвинение против невинного, на которого указывают все косвенные улики. Но еще больше сходства с шекспировским «Королем Лиром», превращенным в роман. Оппианик – своего рода Эдмунд, губящий отца, брата и сметающий со своего пути всякого, кто встает между ним и богатством. Сассия же удивительно напоминает Гонерилью и Регану, которые ненавидят отца, сестру, своих мужей, друг друга и одержимы бешеной страстью к Эдмунду. Даже та страшная сцена, где вырывают глаза связанному Глостеру, соответствует поступку Сассии, вырезавшей язык рабу. И все это представляет нам Цицерон!

А с каким искусством он ведет рассказ! Опять-таки он поступает подобно Шекспиру, который любил чередовать трагические и комические сцены. Например, в «Макбете» после страшного убийства Дункана следует забавный эпизод с привратником, вообразившим себя сторожем в преисподней. Множество смешных моментов можно найти и в самой грустной шекспировской драме «Гамлет». Так и у Цицерона – после мрачного рассказа о преступлениях Оппианика следует неподражаемая сценка со Стайеном, Луком и Соусом, написанная с чисто гоголевским юмором. Это талант писателя.

Но он не только сочинил, он рассказалэту историю слушателям. Он увлек их и держал в напряжении несколько часов. Можно себе представить, как дрожал его голос в трагических местах. Наверняка он в лицах представлял Стайена и Лука – воображаю, как он хмурился, изображая Стайена – «наш бессовестный проходимец насупил брови – вы ведь помните его физиономию?» – или впавшего в уныние Лука, и заставлял присяжных то плакать, то хохотать. Это уже талант актера.

Наконец, надо было распутатьвесь этот сложный клубок преступлений, найти уже почти стершиеся следы, свидетелей, документы, доказать и обосновать. Это уже талант детектива.

* * *

Цицерон горько упрекал других ораторов за то, что они не записывали свои речи, – и вот их красноречие умерло вместе с ними. Он приписывал это их небрежности и лени и противопоставлял им собственное свое трудолюбие. Но он не учитывал одного. Красс, Антоний, Гортензий были ораторами и только ораторами. Цицерон же был гениальным писателем. В самом деле. Он сам неоднократно говорил, что главное для оратора игра. Выражение лица, жесты, интонации говорят сердцу подчас больше, чем сами слова. Но с тех пор прошли тысячелетия. Мы не видим Цицерона, не слышим этого неповторимого голоса, такого красивого и выразительного, покорявшего некогда Форум. Перед нами лишь страницы книги. Но когда мы читаем его речи, перед нами, как говорит Геллий, оживают целые картины прошлого. Мы видим Верреса, толстого, страдающего одышкой, который лежит на носилках в веночке из роз не в силах залезть на крутой берег над морем; мы видим Оппианика, видим даже взволнованные лица судей. Мы смеемся и негодуем, радуемся и скорбим, мы возмущены, мы тронуты, мы взволнованы – словом, испытываем те самые чувства, которые много веков назад стремился вызвать у слушателей оратор Цицерон. Таким магическим даром вызывать у нас острый интерес к совершенно неведомым нам людям обладает только писатель.

И из всех писателей Цицерон больше всего напоминает мне, как ни странно, Гоголя. Когда я читаю разговор Стайена, Лука и Соуса, мне кажется, я слышу гоголевских чиновников. Сам Веррес с его пляжем, женщинами и кибирскими псами как будто сошел со страниц Гоголя. И еще. Только у Гоголя, сколько я знаю, встречаются необыкновенные лирические отступления, которые звучат как стихи. Такие лирические отступления любил вставлять в свои речи и Цицерон. И, подобно тому, как вся Россия помнит о «птице-тройке» и о чудном Днепре, так все римляне знали наизусть похвалу законам или свободе из речей Цицерона.

Да, красноречие Цицерона не умерло вместе с ним. Он до сих пор продолжает играть на наших душах, как искусный музыкант {29} .

Глава IV

В БОРЬБЕ С РЕВОЛЮЦИЕЙ

Пожары дымные заката

(Пророчества о нашем дне),

Кометы грозной и хвостатой

Ужасный призрак в вышине,

–

И отвращение от жизни,

И к ней безумная любовь,

И страсть, и ненависть к отчизне…

И черная земная кровь

Сулит нам, раздувая вены,

Все разрушая рубежи,

Неслыханные перемены,

Невиданные мятежи.

А. Блок. Возмездие

Здесь партий гнев и камни стен прожег,

И, пламенея в мраморной пустыне,

Речь Цицеронова звучит еще поныне…

Дж. Байрон. Чайльд Гарольд

Штурм твердыни аристократии

В 70 году в самый разгар процесса Верреса Цицерон был выбран эдилом. А четыре года спустя, в 66 году, он стал претором. Это была блестящая победа. И Цицерон был безукоризненным претором: вникал во все дела и в то же время – о чудо! – ни на минуту не оставлял судебной практики. Дело Клуэнция, такое сложное и кропотливое, он вел как раз будучи претором.

Каждая магистратура была ступенью римской лестницы почета. Это была именно лестница.Дело в том, что в то время прохождение магистратур было строго упорядочено. Человек, ищущий славы, должен был стать сначала квестором, затем эдилом, затем претором, и только после этого он мог претендовать на консульство. Каждую следующую ступень лестницы отделяло от предыдущей три года.

Современный читатель может подумать, что Цицерон был уже почти на вершине могущества. Стоило сделать один последний шаг, и он консул. Но это жестокое заблуждение. То был не шаг, а прыжок через головокружительную бездну. Консулат отделяла от прочих магистратур пропасть. Современник нашего героя, известный публицист Саллюстий пишет: «В то время как другие магистратуры были уже в руках у народа, консулатом владела аристократия. Человек «новый», как бы ни был он славен, какие бы великие подвиги ни совершил, почитался недостойным этой почести, как бы запятнанным своим происхождением» (Jug., 63, 6).

Вот почему Цицерон сравнивал консулат с крепостью знати, укрепленной высокими стенами и рвами (Agr., I, 3).Как взять эту твердыню? С помощью народа? Но народ неверный и ненадежный союзник. Кроме того, по словам современников, он всегда тяготел к знати и неохотно шел навстречу «новым» людям (Cic. Sest., 2; Q.Cic. Comm, pet., 14).Марий, тоже «новый человек», в свое время добился консулата вопреки противодействию аристократии. Но Марий был великий воин. Грудь его была покрыта рубцами и шрамами. Он сам с гордостью говорил, что эти шрамы и боевые награды заменят ему именитых предков. И действительно. Ничто так не мило сердцу народа, как воинская слава. А Цицерон был просто популярный адвокат. Что он мог противопоставить блеску знатных соперников?

Еще будучи эдилом, Цицерон чувствовал на себе презрительные, уничтожающие взгляды аристократии. Он писал: «Я поставлен не в равные условия с людьми благородного происхождения, получающими во время сна все милости римского народа; я должен избрать в нашем государстве иные правила, иной образ жизни… Мы знаем, с какой завистью, с какой ненавистью некоторые члены знати преследуют талант и трудолюбие «новых людей»; стоит нам хоть на минуту закрыть глаза – тотчас же нам грозит засада… Мы знаем, что неусыпно должны бодрствовать, неустанно должны трудиться. Встречается на нашем пути чья-либо вражда – мы должны побороть ее; встречается трудное дело – мы должны исполнить его. Не в этом главное препятствие. Страшнее необъявленной и открытой ненависти – молчаливая и тайная, а этой нам никак не избежать. Нет среди знати ни одного почти человека, который относился бы доброжелательно к нашему трудолюбию: никакими услугами не в состоянии мы заслужить их благоволения; как будто природа создала нас из другого семени, так чуждаются они нас во всех делах» (Verr., II, 5, 180–182).

И все-таки наш герой решил добиваться консульства. Намерение Цицерона взволновало всех его родных и знакомых. А его беспокойный брат Квинт так переполошился, что, по его словам, совсем потерял сон. Мало того. Он написал целую книгу, которая называлась «Как добиваться консульства».Она должна была стать настольной книгой нашего героя, ее тот должен был штудировать днем и ночью.

Квинт пишет, что знать ( нобилитет) ни за что не даст Цицерону стать консулом. Но надо действовать – сплотить вокруг себя весь Рим, объехать все города и городки Италии и тоже сплотить их вокруг себя. И, главное, надо всем улыбаться, улыбаться и давать обещания, не смущаясь, что обещания эти будут противоречить друг другу. И голос твой при этом должен быть самым нежным (Q. Cic, Comm. pet., 1, 2; 15; 8; 38; 3; 64; 35; 30; 31; 41–42; 46–44).

И подобные наставления наверняка давал не один Квинт, а вся родня Цицерона. Аттик в Афинах волновался не менее Квинта и требовал отчета о каждом шаге Цицерона. Впрочем, он оказался разумнее всех. Он не стал писать книгу, а вместо этого приехал сам в Рим, чтобы помочь организовать предвыборную кампанию. Цицерон был актер в душе, человек болезненно впечатлительный и нервный. Поэтому можно не сомневаться, что все эти советы и поучения издергали его до последней степени. Остается только удивляться, что держался он хорошо и не утратил своей великолепной способности относиться к самому себе и к своим делам с юмором. В письмах к Атгику он великолепно вышучивает собственную предвыборную кампанию (например, Att., I, 1, 1).

Не надо было развешивать объявления, выступать по телевидению и печатать интервью, как в наши дни. Весь Рим и так мгновенно узнал, что Цицерон решил добиваться консульства. Дело в том, что наш герой уже давно вынужден был жить так, как жила вся римская аристократия. То была очень странная и малопонятная для нас жизнь. Для сравнения я напомню о французском короле Людовике Солнце. Известно, что его пробуждение, обед и отход ко сну были своеобразными театрализованными представлениями. Чуть он откроет глаза – к нему спешит маркиз с панталонами, граф с туфлями, герцог с плащом. Весь двор присутствовал при вставании своего монарха. Да что там двор! Любой дворянин мог прийти во дворец и наблюдать это захватывающее зрелище. И не только дворянин – любой француз. Стоило только взять напрокат шпагу. Король и королева ни на минуту не оставались одни. Самые интимные моменты их жизни проходили на глазах толпы. Когда королева рожала, присутствовал чуть ли не весь Париж.

То же самое, правда, в несколько смягченном виде, наблюдаем мы в Риме. Знатных людей окружали толпы клиентов, которые ходили за ними по пятам. Знатный человек просто не мог появиться на улице один. Таким же вниманием был теперь окружен и Цицерон. Ежедневно к его порогу являлись «несметные толпы народа» (Plut. Cic., 8).Одни приходили утром, чтобы поприветствовать его; другие ждали у дверей, чтобы проводить на Форум; третьи ходили за ним всюду, как настоящая свита (Q.Cic. Comm, pet., 34).Но Цицерон, в отличие от своих знатных соперников, не держал себя с этой свитой как феодальный барон. Он был сама приветливость и любезность. «Меня видели ежедневно; я жил на глазах, бывал на Форуме; ни мой привратник, ни мой сон не были причиной отказа никому из тех, кто искал моего общества» (Plane., XXVII).

Вот почему весть о том, что он собирается баллотироваться, мгновенно облетела столицу. Завсегдатаи Форума, собиравшиеся обыкновенно у Солярия – солнечных часов, где обсуждались политические новости и городские сплетни, – теперь на все лады толковали об этом. Выборы должны были состояться летом 64 года. Но волнения, агитация и предвыборная горячка начались за год до того (Att., I, 1, 1).

И вот настал наконец день выборов. Кто опишет чувства моего героя, когда он появился на Марсовом поле и увидел, что все это огромное пространство полно народу, что тут сошлась чуть ли не вся Италия, пришли люди из самых отдаленных и глухих деревень. Стоял такой гул, такой шум, что ему показалось, будто он на берегу беснующегося океана. «Нет во всем мире такого пролива или водоворота с таким бурным течением, таким частым прибоем и отбоем волн», который мог бы сравниться с народом на выборах, скажет он несколько месяцев спустя (Миг., 35).

Увидав его, вся эта несметная пестрая толпа, собравшаяся под палящим южным небом, стала громко скандировать:

– ЦИЦЕРОН!

Когда же голоса были подсчитаны и объявили, что первым прошел Цицерон, далеко опередив всех своих соперников, площадь содрогнулась от единого восторженного вопля (Сiс. Agr., II, 4).Легко можно себе представить, что наш герой был на седьмом небе.

Новый консул вступал в должность в январские календы (1 января). Это число и было началом официального года. В этот день он впервые облекался в консульскую тогу с пурпурной каймой и во главе торжественной процессии поднимался на Капитолий к храму Юпитера Всеблагого и Величайшего. Народ в праздничной одежде шел за ним. В храме он совершал обряды на благо римскому народу, а затем созывал в Капитолии сенат и обращался к отцам с «тронной» речью. Он говорил о своей программе, о замыслах и проектах. Затем он выступал перед народом.

И вот Цицерон, окруженный друзьями, поклонниками, клиентами и толпами бывших подзащитных, спустился на Форум и, под громкие крики и аплодисменты взойдя на Ростры, обратился к квиритам с речью.

Согласно обычаю, сказал он, новый консул прежде всего благодарит народ за оказанную честь, а затем воздает хвалу своему роду и предкам. Обыкновенно эта вторая часть угрожающе затягивается, так что в конце концов слушатели чувствуют себя окончательно раздавленными количеством предков оратора. О том же, достоин ли новый избранник своего места, никто и не думает. Ведь его предки имеют такое поистине астрономическое количество заслуг, что их с избытком хватит на всех потомков.

«Мое происхождение, квириты, не таково, чтобы я мог говорить перед вами о своих предках, не потому, чтобы они были хуже меня, их кровного наследника… а потому, что им недоставало всенародной славы и того блеска, которым окружает человека дарованная вами почесть. Что же касается меня лично, то я боюсь заслужить упрек в хвастовстве, говоря о своей особе; и упрек в неблагодарности, умалчивая о ней: мне чрезвычайно неловко самому распространяться о тех работах, которым я обязан настоящим своим высоким положением, и все-таки я никак не могу молчать обо всем этом, так как я тем самым заодно умолчал бы и о высокой милости, которую вы мне оказали».

Вот почему, продолжает Цицерон, он решил избрать некий средний путь – о себе почти не говорить, но римский народ поблагодарить.

– Итак, я тот «новый человек», которого вы избрали впервые после долгого перерыва, впервые, можно сказать, для живущего ныне поколения сделали консулом, тот, под чьим предводительством вы взяли эту укрепленную и всякого рода окопами защищенную твердыню знати с тем, чтобы она отныне стала доступной заслугам всякого.

Мало этого. Обыкновенно «новые люди», которым выпадало на долю это неслыханное счастье – консулат, достигали его через много-много лет после претуры, после тяжких трудов, просьб и унизительных провалов. Так что только под старость их озаряла наконец народная милость. «Я, – продолжает Цицерон, – первый «новый человек»» на памяти истории, которого избрали сразу, в первый возможный для него день». Неудивительно, что он преисполнен счастья и великой благодарности И вот теперь он, избранник народа, в первый же день своей власти объявляет, что намерен быть консул ом-популяром, то есть демократом (Agr., II, 1–6) {30} .

Это заявление Цицерона повергает современных ученых в недоумение. Как, с каких пор Цицерон стал популяром?! Неужели он считал себя последователем Гракхов или Сатурнина, которого всегда называл убийцей и головорезом?! А ведь они-то и были вождями популяров, теми святыми мучениками революции, чьи имена были написаны на знамени демократии. Что за удивительная метаморфоза! Советский историк С. Л. Утченко полагает, что это не более, чем ловкий демагогический ход в духе советов Квинта {31} . Не думаю. Квинт действительно советует давать каждому неясные, но весьма соблазнительные обещания и расположить все сословия в свою пользу. Но, во-первых, совет его относится ко времени соискания консулата. Так поступали многие во время предвыборной кампании. Однако, став консулом, любой уважающий себя государственный деятель должен был четко определить свою политическую линию. И второе. Квинт советует выдавать себя народу за популяра, сенату же – за горячего сторонника аристократии. Но консул Цицерон произнес две«тронных» речи – к сенату и к народу. И в обеихговорит одно и то же и торжественно провозглашает себя консулом-популяром (Agr., I, 23; II, 6).Это уже нечто серьезное. В чем же тут дело?

Мы уже говорили, что нобилитет смотрел на Цицерона как на дерзкого выскочку. В свою очередь, наш герой относился к этому сословию с резкой антипатией. Ему противна была их надутая важность. Его возмущало, что эта узкая замкнутая группа ревниво охраняет свою власть и привилегии, что они не допускают к управлению талантливых людей со стороны. Ни ум, ни заслуги, ни воинская слава, ничто не имело в их глазах цены, кроме длинного ряда титулованных предков. А предки эти, люди зачастую действительно великие, должны были краснеть от стыда, видя своих потомков – ленивых, изнеженных, ни к чему не способных. Особенно отвратительным казалось Цицерону, что на такую высоту вознес их кровавый тиран Сулла. В его глазах, на этих людей легло пятно его преступлений.

Цицерон никогда не хотел ни на словах, ни на деле менять римскую конституцию. Несколько лет спустя в своем трактате «О государстве» он заявил, что ни чистую аристократию, ни демократию не считает правильным государственным строем. Идеальным же устройством он называет оставленную предками римскую Республику. Поэтому он сражался сейчас только с отдельными искажениями и злоупотреблениями. Всю жизнь он боролся за авторитет сената. Но он хотел, чтобы доступ в высший совет Республики был открыт всем сословиям и сенат стал бы действительно собранием лучших.

Вот почему герой наш вступил в открытую борьбу с нобилитетом. Он бросил им вызов еще во время процесса Верреса:

– Наше государство терпело, пока могло, пока должно было, вашу царскую власть… во всех государственных делах; оно терпело ее, да; но с того дня, когда народу вернули народных трибунов [58]58

Их власть фактически была уничтожена Суллой.

[Закрыть], время этой власти – желательно, чтобы вы, наконец, поняли это, – для вас прошло безвозвратно (Verr., V., 175).

Став претором, он стал горячо поддерживать Помпея. Время было неспокойное. А Помпей, необыкновенно талантливый полководец из захудалого рода, казалось, один мог восстановить мир. Народ обожал его. Но знать мешала его продвижению. Цицерон увидел в этом их обычную зависть. В душе он, вероятно, надеялся, что Помпей не только разобьет внешних врагов Рима, но и обуздает надменность нобилитета. Поэтому тут он встал на сторону народа. Тогда же Цицерон произнес против нобилитета речь с многозначительным названием «Против олигархов» (Plut. Сiс., 9).

Теперь Цицерон стал консулом. Но сделался им по воле народа, а не аристократии. Мы уже видели, что он сравнил себя с полководцем, который повел народ на штурм твердыни нобилитета, «чтобы она отныне стала доступной заслугам всякого». Иными словами, он с помощью народа надеется сокрушить незаконные привилегии олигархов. Цицерон говорит народу, что даже сейчас, когда он стал главой Республики, он чувствует тайное недоброжелательство и скрытое противодействие власть имущих. Никто в трудный час не протянет ему руку помощи, никто не даст доброго совета. Каждая его ошибка, каждая незначительная оплошность вызывает только злорадное удовольствие; каждая победа, каждая удача – досаду и глухое недовольство.

– Раз я сознаю, что стал консулом… не благодаря расположению властвующих, не благодаря всепобеждающему покровительству небольшой кучки людей, а благодаря хорошему обо мне суждению соединенного римского народа – я должен быть демократом (Agr., II, 3–7).

Однако самое имя «демократ» или «популяр» порождало в Риме весьма определенные ассоциации. При этом слове у слушателей возникал некий вполне определенный образ. И вот Цицерон спешит уверить, что он не имеет и не желает иметь с этим образом ничего общего. Демократ – это тот, кто хочет блага народу. А самые великие блага – это мир между гражданами, свобода и заслуженный отдых. Этого-то и будет добиваться Цицерон. Те же, кто обыкновенно называют себя демократами, являются на самом деле губителями Республики.

– Я должен обратиться к вашему благоразумию для того, чтобы правильно истолковать вам значение слова «демократ». Действительно, у нас на этот счет распространены самые превратные мнения благодаря коварному притворству некоторых людей, подкапывающихся под устои не только могущества, но и самого благосостояния римского народа, тем не менее в своих речах заявляющих себя ярыми демократами… Менее всего могу я допустить, чтобы люди, соблазняющие римский народ… люди… обманывающие вас… и под покровом тайны замышляющие совсем другое, – присвоили себе славу демократов (Agr., II, 7—10).

Очень ошибется тот, кто, прочтя последнюю фразу, вообразит, что перед ним всего только эффектная риторическая фигура упоенного собственным красноречием оратора. Нет. Для этих слов были иные причины. Причины грозные и страшные. Силы демократии со всех сторон шли на приступ Республики. И Цицерон чувствовал себя одиноким борцом, со всех сторон осажденным в той самой крепости, которую он только что с таким трудом взял.

«Год крови»

Первая битва – аграрный закон Сервилия Рулла

В бурные дни принял Цицерон римскую державу. Республика похожа была на лес перед грозой, когда вся природа замерла в напряженном ожидании и слышатся отдаленные глухие раскаты. Отовсюду надвигался ужас. У всех вдруг появилась странная уверенность, что новый взрыв революции, взрыв, которого давно с таким трепетом ждали, грянет именно в этом году. По городу ползли зловещие слухи. На валютном рынке царила паника. По рукам ходили мрачные пророчества. Падающие звезды, таинственные ночные огни на западе, неожиданные удары грома, землетрясения – все вещало что-то страшное в грядущем. Все вычисления астрологов и предсказателей с неумолимой точностью указывали именно на этот год. Гаруспики объявили, что год этот будет годом крови (Сiс. Agr., II, 8; Sail. Cat., 47; Cic. Cat. III, 18).

– Я прекрасно понимаю, в каком виде я получил наше государство, – говорил Цицерон, – всюду… крайний страх, всюду призраки бедствий и ужасов (Agr., II, 8).

По выражению оратора, со всех сторон на Республику шли враги и рыли подкопы (Agr., I, I).На первый взгляд казалось, что все это были люди, ничем не связанные между собой, даже не знавшие планов друг друга, и действовали они совершенно разрозненно и самостоятельно. Просто в этот год почему-то все мятежные и разрушительные силы активизировались. Но в римском сенате считали иначе. Отцы были уверены, что за всеми этими революционными отрядами стоит некий единый генеральный штаб. И возглавляют его два человека, которые и дирижируют смутой, сеют всюду страх, вербуют и ведут в бой полки. Этим двум людям суждено было сыграть и в жизни нашего героя, и в жизни Рима роковую роль. То были Цезарь и Красс [59]59

Красс Триумвир, о котором идет речь, не состоял в родстве с Крассом Оратором, наставником Цицерона, хотя был из той же фамилии.

[Закрыть].

И вот этот великий штурм должен был отбить Цицерон. И отбить в одиночку. Он не доверял ни аристократии, ни легковерным и ветреным квиритам. Он знал, что в самом сенате есть враги и лазутчики. Что же касается его коллеги, второго консула Антония, то этот слабый, абсолютно никчемный человек не был ни на что способен. Вдобавок он по уши увяз в долгах. Еще до выборов Квинт писал брату: «Антоний боится даже собственной тени» (Comm, pet, 9).Он смутно догадывался о надвигающихся событиях и был бы счастлив вступить в любой заговор, лишь бы избавиться от долгов. Довериться такому человеку хоть в чем-нибудь было чистейшим безумием.

Но в эту страшную минуту Цицерон не только не пал духом. Нет. Он преисполнился какого-то необыкновенного воодушевления, он ощущал необычайный прилив сил. С детства он горячо и пламенно любил Рим. В мечтах своих он представлял, как спасет Республику от смертельной опасности. И спасет, конечно, не с помощью грубой силы, а только с помощью разума и СЛОВА. Смертельная опасность пришла. Теперь его час настал.

– Пусть среди этой тревоги, среди этого внешнего и внутреннего разлада внезапно воссияет для римского народа, точно светоч среди глубокого мрака… словоконсула, – говорил он в этот критический момент (Agr., I, 24;курсив мой. – Т. Б.).

Итак, он, не теряя ни минуты, обратился против первого отряда штурмующих. Во главе него стоял народный трибун, некий Сервилий Рулл. Он принадлежал к породе пламенных демократов, а Цицерон, откровенно говоря, терпеть не мог этот сорт людей. Рулл – вернее, верховный штаб, чью волю он выполнял, – задумал реформу неслыханную и грандиозную. О подобном предприятии Рим еще не слышал. Было объявлено, что разом будет решен вековой аграрный вопрос; мало того, все социальные проблемы Республики. Суть закона состояла в следующем. Предполагалось продать всю общественную землю (ager publicus)в Италии {32} , Сицилии, Азии, Македонии, Испании и Африке в частные руки, а на вырученные деньги купить у частных же владельцев землю в Италии и раздать ее неимущим. Все это великое предприятие должна была осуществить комиссия из десяти человек – децемвиров, которые будут избраны под председательством все того же Рулла [60]60

Почему-то голосовать должны были не все 35 триб, а только 17, назначенных жребием. Таким образом, для назначения децемвиров достаточно было голосов девяти триб, то есть всего около четверти голосовательных единиц Рима.

[Закрыть]. Децемвиры на пять лет получали преторские полномочия, судебную власть, а кроме того могли командовать войском.

Смысл закона был ясен Цицерону как день. Он давал на пять лет почти неограниченную власть, армию и поистине колоссальные суммы денег в руки нескольким людям, которые были абсолютно бесконтрольны и никому не подотчетны. Предполагалось, очевидно, что во главе комиссии встанут Цезарь, Красс и сам Рулл.

Закон воодушевил Антония. Ему захотелось самому войти в число десяти. Вот почему Цицерон решил прежде всего стреножить не в меру ретивого коллегу. И он сделал поистине великолепный ход. Надобно сказать, что один из консулов оставался в Риме, другой получал в управление богатую провинцию Македонию. Вопрос должен был решить жребий. И можно себе представить, как хотелось бы заговорщикам, чтобы из Рима уехал Цицерон; и как мрачно глядел на коллегу Антоний, дрожа при мысли, что богатая синекура может ускользнуть! И вдруг Цицерон заявил, что слишком уважает коллегу, а потому добровольно уступает этому добродетельному и достойному мужу провинцию. Антония потрясло такое великодушие. Он рассыпался в благодарности и с тех пор считал себя неоплатным должником Цицерона. «Этим благодеянием он заставил Антония словно наемного актера играть при себе вторую роль на благо и спасение Республики. Прибравши Антония к рукам, Цицерон тем решительнее двинулся против тех, кто лелеял мысль о перевороте» (Plut. Cic., 12).

1 января, не теряя ни часа, Цицерон созвал сенат и тут же в своей «тронной» речи обрушился на Рулла и его закулисных вдохновителей. (О существовании их он упомянул, имен же благоразумно не назвал.) Он четко и ясно разъяснил, что будет, когда мир отдадут во власть бесконтрольной комиссии. «Начнем с того, что децемвиры будут разъезжать по всему миру… Они будут иметь право признавать государственной собственностью все, что им угодно». Последствия слишком ясны. Начнутся чудовищные злоупотребления, произвол, взятки, «позорнейшая торговля правами государств и имуществом людей» (Agr., 1, 9).Результатом всего этого будет полный развал и разруха в провинциях и взрыв ненависти к Риму. Само имя «римлянин» будет вызывать злобу (Ibid., I, 2).И что еще хуже – все эти страны будут обобраны до нитки.

«Разве вы не представляете себе, какой тяжестью лягут эти децемвирские переезды на все провинции, царства, республики, какой страх нагонят они на всех и… в какой обильный источник наживы обратятся?.. Начнут свои вселенские набеги эти децемвиры с их неограниченной властью, с их ненасытной жадностью» (Ibid.,I, 8–9).