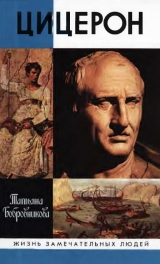

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)

Сенаторы были взволнованы. Многие вскочили со своих мест и окружили кресло Цицерона (Cat., IV, 3) {37} .Неизвестно, чем бы все кончилось, но тут поднялся один из самых молодых сенаторов, Марк Порций Катон. Он не успел еще подать свое мнение. Речи присутствующих, начал он, приводят его в некоторое недоумение. Насколько он понял, все рассуждают о том, какое наказание более всего подходит для поджигателей и будет не слишком суровым для них. Между тем следует решить гораздо более важный вопрос – как нам спасти от них свою жизнь. Обычно преступников судят после совершения преступления. Такой приятной возможности сейчас нет. Когда город сгорит, обращаться в суд будет поздно.

– …Наша жизнь висит на волоске. И тут некоторые говорят о кротости и сострадании! Мы давно уже утратили способность понимать истинное значение слов: раздачу чужого имущества мы называем щедростью, наглость преступника – мужеством. И вот теперь Республика на краю пропасти. Ну, хорошо, раз уж таков их нрав, пусть они будут щедры за счет союзников, пусть будут кроткими с казнокрадами, только пусть не будут щедры на нашу кровь, и, пока мы будем жалеть нескольких преступников, не погибли бы все честные люди. Ловко и искусно Гай Цезарь перед этим собранием рассуждал о жизни и смерти. Видимо, он считает вымыслом то, что передают о судьбах мертвых. Различны пути добрых и злых, грешники попадают в места мрачные, бесплодные и отвратительные.

После этого оратор перешел к сути предложения Цезаря. Преступников, говорит он, надо увести из Рима и держать по муниципиям. Но почему? Видимо, он боится, что, если их оставить в Риме, они будут освобождены силой.

– Как будто дурные люди и преступники живут только в Риме, а не по всей Италии. Причем там их дерзость возрастет, потому что средств защиты там меньше. Поэтому, если Цезарь боится, его предложение бессмысленно. Если же среди всеобщего панического ужаса он один не боится, то тем больше у меня оснований страшиться за самого себя и вас.

Мне бы даже хотелось, заметил Катон в заключение, чтобы отцы сейчас допустили ошибку, а судьба хорошенько бы их за это тряхнула. Увы, это невозможно. Ошибка будет для них последней (Sail. Cat., 53).

Речь Цицерона напоминала хорошо отточенную изящную шпагу, а сам он был изысканно учтив и рыцарски вежлив, как французский дворянин перед дуэлью. Зато речь Катона, нарочито резкая и грубая, опустилась на головы слушателей как тяжелая дубина. Вся давешняя речь Цезаря с ее необычайным благородством и гуманностью как-то разом померкла. Сенаторы единодушно проголосовали за смертную казнь.

Была уже ночь. Но никто не ложился. Весь Рим от мала до велика высыпал на улицу и ждал, затаив дыхание. И вот наконец на Рострах на черном фоне ночного города появился Цицерон. Озаренный морем сияющих внизу огней, он поднял руку и произнес:

– Они мертвы!

И народ ответил криком восторга. В толпе было много заговорщиков. Они с нетерпением ждали ночи, чтобы сделать новую попытку освободить заключенных. Но это слово обрушилось на них как топор палача. В страхе и смятении возвратились они домой (Plut. Cic., 22).Слух о казни докатился до лагеря Катилины. Узнав, что в Риме больше нет опоры, основная масса дрогнула и бежала (Sail. Cat., 57).

Цицерон шел домой. Граждане «на всем пути приветствовали его криками и рукоплесканиями, называя спасителем и новым основателем Рима. Улицы и переулки сияли огнями факелов, выставленных чуть ли не в каждой двери. На крышах стояли женщины со светильниками [73]73

В Риме, как вообще на юге, крыши были плоские. На них часто разбивали садик и сидели в жаркое время дня.

[Закрыть], чтобы почтить и увидеть консула, который с торжеством возвращался к себе в блистательном сопровождении знаменитых людей города. Едва ли не все это были воины, которые не раз со славой совершали дальние и трудные походы, справляли триумфы и далеко раздвинули пределы римской державы… а теперь они единодушно говорили о том, что многим тогдашним полководцам Рима народ обязан был богатством, добычей, могуществом, но спасением своим… – одному Цицерону. Удивительным казалось, что… самый значительный из заговоров, какие когда-либо возникали в Риме, он подавил ценою столь незначительных жертв, избежав смуты и мятежа» (Plut. Cic., 22).

Немного спустя Катилина со своим поредевшим войском был разбит. Сам он погиб в битве. А в конце декабря Катон, ставший уже трибуном, перед всем римским народом назвал Цицерона отцом отечества.«Мне кажется, Цицерон был первым среди римлян, кто получил этот титул» (Plut. Cic., 23) {38} .

* * *

Все остальные катилинарии были привлечены к суду в течение следующего года. И – кто бы этому поверил?! – они приходили за помощью… к Цицерону! Они со слезами молили его взяться за их дело. Даже человек, который должен был убить его в его доме, пришел за помощью к нему. И что же? Цицерон ринулся их защищать! (Sull, 18).Уже друзья вмешались и принялись строго внушать оратору, что для него немыслимо сейчас выступать в суде в качестве защитника заговорщиков. Все-таки одного он защищал и защитил, несмотря на насмешки и нападки. В чем дело? Что произошло? Сам Цицерон говорил, что его побуждают природная кротость и мягкость. Только боясь резни, он вынужден был скрепя сердце надеть личину суровости. Но с какой же радостью сбросил он ее теперь, когда опасность миновала! (Миr., 6; Sull, 8).Думаю, кротость тут ни при чем. Консул сложил свои обязанности, появился адвокат. А адвокат должен защищать всех. Вот так Цицерон вдруг превратился в защитника катилинариев.

Цицерон был счастлив и горд безмерно. Случилось то, о чем он мечтал с детства, еще в те дни, когда уходил от всех с книгой в руках, прятался на тенистом острове и с головой погружался в мир грез. Он спас Рим!Он вошел в сонм тех героев, которым поклонялся с юности, встал вровень с великим Сципионом, разбившим Ганнибала, Эмилианом, разрушившим Карфаген, Павлом, сломившим могущество Македонии. «Я думаю, что среди венцов их славы найдется место и для моего венка», – говорит он (Cat., IV, 21).Но он гордился не только этим. Цицерон был интеллигентом и знал это. Он знал также, что это служило предметом насмешек окружавших его воинов и политиков. Раньше ему часто приходилось слышать за собой слова: «Грек! Ученый!» – отнюдь не являвшиеся комплиментом в устах римской черни (Plut. Cic., 5).И все-таки в глубине души герой наш гордился тем, что он интеллигент. И вот сейчас он спас Рим, оставаясь интеллигентом.Он не облачился в доспехи, не призвал армию, не потопил бунт в крови. Нет, он остался верен святыням, которым поклонялся. Он казнил всего пять человек, казнил после того, как вина их была полностью, документально доказана, и приговорил их к смерти суд сената.

«Прошу вас вспомнить все наши междоусобицы, – говорил он народу, – не те только, о которых вы слышали, но и те, которые вы как очевидцы запечатлели в своих умах». Сулла подавил мятеж Сульпиция и убил при этом множество людей. Потом восторжествовал Марий. «Тогда столько благородных людей погибло, что все светочи государства казались потухшими». Сулла отомстил за его жестокость, но какой ценой?! «Вы знаете сами, сколько граждан мы потеряли, в какое горе была погружена наша родина». И вот сейчас снова возникает заговор, заговор страшный, грозящий городу гибелью. И что же? Его удалось подавить почти без кровопролития (Cat, III, 24–25).Разве это не чудесно, не удивительно, не великолепно? Его оружием были не копье и меч, а ум и слово. Случилось то, что он так часто представлял в мечтах своих – СЛОВОМ выбил он нож из рук убийцы. «Без кровопролития, без войска, без битвы вы, безоружные граждане, предводительствуемые безоружным полководцем, разбили врага», – в упоении говорил он народу (Cat, III, 23–24).

Было от чего потерять голову! И действительно, Цицерон прямо-таки опьянен успехом. Он говорит народу, что день спасения всегда почитался не менее светлым праздником, чем день рождения. Пусть же этот день, день спасения Рима от катилинариев, встанет в памяти потомков рядом с днем его основания. И римляне, которые причислили Ромула к богам, «должны, полагаю я, предоставить некоторое место в благодарной памяти также и тому, кто этот самый… город сохранил» (Cat, III, 7).Он написал по-гречески «Записки о моем консульстве». Затем написал по-латыни «Историю моего консульства». Причем, как сам в шутку говорил, вылил туда весь кувшин с благовониями греческих риторов и их учеников. Сочинения эти он распространил по всему греческому и латинскому миру (Att., II, 1, 1–2).Наконец он сочинил поэму «О моем консульстве». Я не хочу, писал он Аттику, «упустить ни одного хвалебного жанра» (Att, I, 19, 10).В пламенных, но нестерпимо скучных стихах, строфы которых тяжелы, как поступь допотопных ящеров, живописал он свой подвиг. И там есть строчка, ставшая его девизом:

Меч перед тогой склонись!

Ведь тога – одежда мирного гражданина, ученого.

Рим был злоязычным городом, а у Цицерона имелось много врагов. Естественно, они со злорадством стали высмеивать оратора. Повторяя их речи, Плутарх пишет: «Многие прониклись к нему неприязнью и даже ненавистью – не за какой-нибудь дурной поступок, но лишь потому, что он без конца восхвалял самого себя. Ни сенату, ни народу, ни судьям не удавалось собраться и разойтись, не выслушав еще раз старой песни про Каталину и про Лентула» (Plut Cic., 24).Конечно, тут есть преувеличение. Но что правда, то правда – артист жаждал восторгов публики. Он упивался похвалами и ждал их, как ребенок. К нему можно было применить слова Толстого: «Восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтобы его машина совершенно свободно двигалась». Он сам признавался, что не хочет «немых наград» – памятники, знаки отличия, сокровища его не привлекают. Ему нужна живаяпамять, живоевосхищение (Cat., III, 26).«Я прошу только об одном, чтобы вы всегда помнили о сегодняшнем дне. Я хочу, чтобы все мои триумфы… оставались в ваших сердцах», – говорил он римлянам (Ibid.).Один забавный случай показывает, как ревниво относился Цицерон к этим похвалам. Многочисленные друзья и знакомые оратора, разумеется, знали о его маленькой слабости и охотно потакали ей. Это были люди вполне светские и им ничего не стоило сказать несколько изящных комплиментов, чтобы потешить его самолюбие. Но вот у него появился новый молодой друг – тот самый Брут, который так прославился впоследствии. Он был человеком на редкость упрямым, к тому же вбил себе в голову, что людям необходимо говорить в глаза горькую правду. И вот этот Брут в одном произведении описал события памятного 63 года. Прочтя его рассказ, герой наш страшно обиделся. «Он думает, что воздал мне великую хвалу, назвав лучшим консулом.Даже враг не сказал бы суше!» – жаловался он Атгику (Att., XII, 21).

Загадка Катилины

Катилина всегда представлял собой загадку для ученых. Неужели действительно существовал такой человек – этот титанический дух, этот Люцифер, жаждущий только крови и разрушения, великий, могучий, мрачный, неукротимый? Не верится, что перед нами живое существо из плоти и крови [74]74

Я говорила, что Катилина, на мой взгляд, был адепт абсолютного зла. Но это вовсе не значит, что он был действительно значительной личностью. Далеко не все сатанисты – выдающиеся люди. Любопытно, что те «абсолютные злодеи», о которых пишет Буркхардт, ныне забыты именно из-за своей незначительности.

[Закрыть]. Мне кажется, ключ к тайне следует искать в отношении к Каталине писателей Новейшего времени. Для Ренессанса Катилина – отвратительный злодей, враг божественного Цицерона. У Шекспира, так любящего римские образы, мы даже не найдем о нем упоминания. Но вот наступает XIX век и все меняется. Первая же драма Ибсена называется «Катилина». Ее герой прекрасен, неотразим, благороден. Он пламенно любит Рим и именно потому хочет его сжечь. У Джованьоли в романе «Спартак», который привел в восторг самого Гарибальди, тоже появляется Катилина и он тоже велик и благороден. Произведениям таким нет числа. И везде

Катилина буквально подавляет читателя своим неизъяснимым благородством. Я не знаю ни одного рассказа, романа или пьесы, где Катилина был бы изображен низким, дурным человеком. И этот образ неизъяснимого благородства стоит в каком-то странном противоречии с реальным Каталиной, Каталиной античных авторов, этим озлобленным неудачником. Откуда же взяли новейшие писатели своего Каталину? Оказывается, прямо из Цицерона. Ибсен пишет, что, сдавая экзамен по латыни, он впервые познакомился с речами Цицерона и «Заговором Катилины» Саллюстия. Он буквально проглотил эти книги и уже через несколько месяцев написал своего «Каталину».

В чем же причина этой загадочной любви? Признаюсь, она кажется мне необъяснимой. Я вполне понимаю, что Гракхи всегда будут вызывать восхищение и сочувствие. Такие молодые, такие талантливые, стоявшие на вершине общественной лестницы и пожертвовавшие всем, чтобы дать простому народу землю. Но Катилина?.. Правая рука кровавого диктатора, убийца, запятнавший себя участием в проскрипциях, бесчестный наместник, обворовавший провинцию, мот, спустивший до нитки награбленные богатства и тогда задумавший восстание. Ни одной приятной черты, просто придраться не к чему! И что самое замечательное – Катилине прощают всё. Все осуждают сулланцев – но не Катилину; бесчестных наместников ненавидят – но Каталину любят. Это просто какое-то колдовство!

Мне скажут – во всем виноват сам Цицерон. Он нарисовал портрет своего врага такими черными красками, что это невольно вызывает у читателя протест. Однако такое объяснение не может меня удовлетворить. Да, очень возможно, что Цицерон сгустил краски. Но ведь и Веррес, и Оппианик, возможно, не были такими яркими, такими гротескными злодеями, а вполне заурядными мошенниками. И все-таки у этих замечательных личностей пока нет поклонников.

«И все-таки к Катилине несправедливы. Мы знаем о нем только от его врагов…» Но, во-первых, у нас есть факты – сулланское прошлое, проскрипции, ряд нелепых ошибок во время заговора. А во-вторых, это-то как раз и интересно. Почему мы узнаем о Катилине толькоот его врагов? Иными словами, почему всяантичная традиция рисует его преступником и негодяем? У него было много недругов. Но разве у Гракхов их было мало? Они были так ненавистны правящей партии, что даже тела их запретили хоронить. И что же? Сколько восторженных отзывов о них дошло до нас! При этом даже враги, резко осуждая их деятельность, говорят о них с неизменным уважением. Также было с Друзом, с Брутом. Никакие усилия правительства не могли истребить их память. Притом же Гракхи и провели великие реформы. И уж в силу этого имена их привлекают внимание. А Катилина ровным счетом ничего не сделал. Хотел что-то сделать, но не вышло.

Значит, Катилина таил в себе какое-то совершенно необъяснимое очарование, что-то неодолимо влекущее, но не для Античности, а для Европы, причем начиная с XIX века. Так в чем же все-таки это очарование? На мой взгляд, на этот вопрос ответил Александр Блок. Катилина, говорит он, это сама революция. Шаги Катилины, когда он в ярости выбегает из сената, это шаги революции. Это объясняет всё. Цицерон, борясь с Каталиной, боролся с революцией. И он нарисовал портрет не Катилины, а самой революции, ужасной и влекущей. А Саллюстий просто следовал за ним. Вот почему образ этого мелкого неудачника, этого горе-заговорщика сопровождает европейское человечество. И как только возникает брожение, сейчас же во главе смуты встает «грозный дух Катилины» (выражение Блока).

XIX век был веком революций, и то было победное шествие Катилины по Европе. Ибсен вспоминает, как он написал своего «Каталину»: «Время было бурное. Февральская революция, восстание в Венгрии и других местах… [75]75

Имеется в виду революция февраля 1848 года во Франции и венгерская революция 1848–1849 годов.

[Закрыть]все это с могучей силой и животворно содействовало моему развитию». Он писал восторженные стихи, приветствуя революцию. И вот тут-то и попались ему речи Цицерона против Катилины. В восхищении он немедленно сел писать свою пьесу {39} .

В Париже только что отшумела революция 48-го года. Сотни раненых и убитых, люди ищут своих близких, пропавших без вести, ужасы, кровь, репрессии. И вот в театре ставят новую пьесу А. Дюма-отца и А. Маке. Какую же? «Катилина»! Все революционеры представлены в образе Катилины. Цицерон выходит и говорит: «Они мертвы!» И сейчас же открывается площадь, заваленная трупами повстанцев {40} .

Италия покрыта сетью тайных кружков карбонариев; вовсю действует «Молодая Европа» Мадзини. И Джованьоли пишет роман, в котором опять появляется Катилина.

Происходит русская революция. И Блок пишет «Каталину». Не «Гракхов», не «Мария», не «Брута», а «Каталину»! Он называет своего героя «римским большевиком», «революционером всем духом и всем телом» {41} . И Блок был прав. Он ошибся только в одном. Е|о главе европейских смут стоял не грозный дух самого Катилины, а образ, созданный гением его врага Марка Туллия Цицерона.

Поэты-модернисты. Волоокая красавица.

Цицерон приобретает врага

29 декабря в канун январских календ Цицерон сложил с себя полномочия консула. Кончился 63 год, год крови,начался новый 62 год. Но смутен и печален был этот год и не принес он Риму желанного успокоения. Но прежде всего о жизни нашего героя.

В то время произошли очень важные для него события. Во-первых, семья переехала в новый дом. Еще когда Цицерон был мальчиком, отец его купил небольшой домик в Каринах, у подножия Целийского холма. С тех пор Цицерон так и жил здесь. Между тем в то время Карины считались далекой окраиной. Все твердили наперебой, что жить здесь консуляру не к лицу. Да и народу нелегко ходить ежедневно приветствовать его – до Форума конец совсем не близкий. Короче, пора перебираться ближе к центру. Однако нашему герою суждено было очень удивить этих мудрых советчиков.

Самым фешенебельным районом столицы был Палатинский холм. Еще и сейчас это живописнейший уголок: холм весь утопает в зелени – роскошные аллеи из старых пиний, всевозможных цветущих кустарников и диких роз. А в те времена там раскинулись великолепные сады, где в полуденный зной отдыхала римская знать. Вдобавок расположено это место чудесно – холм высится над самым Форумом, с него виден Капитолий, а с другой стороны он спускается к Великому цирку, так что римляне часто смотрели на скачки, сидя на зеленых склонах холма. Но дома на Палатине были так дороги, что жили здесь только богачи или представители старинных фамилий, которым дома достались в наследство от прадедов. Так вот, оказывается, Цицерон задумал купить дом именно на Палатине!

Тут нужно поведать о маленькой слабости нашего героя: будучи совершенно равнодушен к дорогой еде и нарядам, он обожал антикварные вещи, статуи, вазы и прочее в этом роде. «Постоянно у него появлялись прихоти, обходившиеся ему очень дорого. То ему требовались во что бы то ни стало статуи и картины для украшения его галерей, чтобы придать им внешность греческих гимнасиев. То он тратит большие суммы на украшение своих загородных домов… Именно тогда, когда у него особенно мнoго долгов, он загорится купить какую-нибудь виллу» {42} . Однажды он узнал, что в Греции кто-то продает статуи, которыми можно украсить его загородный дом. Цицерон немедленно пишет Аттику: «Я с лихорадочным нетерпением жду мегарские статуи… о которых ты мне писал. Если увидишь что-нибудь в этом роде… не задумываясь, покупай… Такие вещи – мое наслаждение». Практичному Атгику с огромным трудом удалось удержать друга, который хотел тут же выложить все свои наличные деньги. Поторговавшись, он купил статуи за сравнительно скромную сумму (Att., I, 9, 2; 3, 2).В результате в первые числа месяца, официальные дни расплаты с долгами, Цицерон стал вообще исчезать из Рима, предоставляя Тирону вести дипломатические переговоры с кредиторами.

Вот и сейчас. На Палатине он умудрился выбрать самый дорогой дом. Впрочем, его пленила не столько архитектура, сколько расположение дома – он говорит, что это красивейшее место Рима, весь город виден отсюда как на ладони. Цицерон прямо влюбился в этот дом. Но за него запросили астрономическую сумму. Конечно, здравомыслящий человек отступил бы. Но Цицерон уже загорелся. Он работал как каторжный, но все-таки должен был залезть в долги. В конце декабря он с торжеством сообщает приятелю, что дом – его. Однако, продолжает он, долгов столько, что он подумывает, не вступить ли в какой-нибудь заговор, только вот боится, что после событий, связанных с Каталиной, его никто из заговорщиков не примет. Может быть, кто-нибудь подумает, что оратор продал свой старый дом, чтобы покрыть хоть часть расходов? Ничуть не бывало! С обычной своей непрактичной щедростью он тотчас же подарил его брату (Cic. Pro dom., 100; 103, 116; Fam., V, 6; Plut. Cic., 8).Дом на Палатинском холме, бывший Цицерону явно не по средствам, стал в Риме притчей во языцех. Враги дразнили его этим домом чуть ли не ежедневно. Но оратор не обращал на это внимания. Он очень гордился своим домом. О, если бы он знал, сколько горя принесет ему этот великолепный дом!

Теперь Цицерон жил среди римской аристократии. Общительный и веселый, он вскоре перезнакомился со всеми. Еще до своего новоселья он тесно сошелся со своими ближайшими соседями Клодиями (Наr., 33).Это знакомство стало для нашего героя началом неисчислимых бед. Но прежде, чем говорить об этом, нам придется отступить несколько в сторону и познакомить читателя с некоторыми другими героями нашей книги…

То было время беспокойное и блестящее. Казалось, чем страшнее становился мир вокруг, тем веселее было в кружках молодежи, тем более буйным цветом расцветали таланты. В театре актеры создают совершенно новую драму, на Форуме среди ораторов блистают Цицерон и Гортензий; Сервий Сульпиций преображает римское право, внеся в него основы философии; Лукреций пишет величественную поэму об устройстве мироздания. Все люди как-то особенно, утонченно образованны. Всюду ищут новые формы. Всюду ведутся страстные споры об искусстве. Словом, эта эпоха, обожженная дыханием революции, стала временем расцвета наук и искусств. Но, пожалуй, главной страстью того бурного времени была поэзия. Все писали стихи: ораторы – Цицерон и Гортензий; ученые – Варрон и Непот; полководцы и политики – Цезарь, Лукулл; светские львицы – Семпрония, Клодия. Лукреций рассказывает, что когда он задумал изложить взгляды Эпикура и Демокрита, то почувствовал смущение. Он знал, что римляне не любят философию. Не отбросят ли они с презрением его труд? И вот Лукреций решил поступить с ними так, как поступают родители с малыми детьми. Когда они предлагают малышу необходимое, но горькое лекарство, они обмазывают края чашки медом. Ребенок тянется к меду и незаметно для себя выпивает содержимое чашки. Такой сладкой приманкой для римлян должны были послужить… стихи! Всё учение философов Лукреций изложил в звучных красивых строках. Теперь он не сомневался, что его соотечественники потянутся к чаше с медом (Lucr, I, 933–947).Один юноша долго не мог добиться взаимности и, наконец, прочел своей даме сердца начало своей поэмы. Поэма была ученая и туманная, так что почти никто ее не понимал. Но дама мгновенно влюбилась ( Catul., 35).Прощаясь с женой перед смертью, знаменитый Помпей произнес по-гречески строки из трагедии Софокла. «Это были последние слова, с которыми Помпей обратился к близким» (Plut. Pomp., 78–79).Видно, поэзия не была тогда просто светской забавой. Эти люди жили и умирали со стихами на устах.

И вот среди всего этого кипения мысли возник в Риме кружок молодых поэтов. Все они были очень талантливы, но был среди них один гений – «латинский Пушкин» Гай Валерий Катулл [76]76

Катулла переводил Пушкин. Его любовным стихам подражал Байрон. Им восхищался Блок. Его строки о безнадежной любви твердит герой Бунина («Руся»). Желая прославить Ахматову, Лозинский сравнил ее с Катуллом. Но она отвергла эту, по ее мнению, чрезмерную хвалу.

[Закрыть]. И правда. Катулл иногда чем-то живо напоминает нам Пушкина. Как и Пушкин, он как-то совсем по-особому относится к друзьям. Он страстно – именно страстно – их любит, утешает, ободряет, восторгается их порой весьма скромными талантами, страдает за все их обиды и бурно радуется их успехам. А в тех редких случаях, когда у нашего поэта появлялись деньги, друзья всегда могли смотреть на его кошелек как на свой собственный. Как и Пушкин, Катулл обладал сердцем удивительно добрым и великодушным, но был горяч и пылок – от малейшей обиды вспыхивал, как сухой хворост. И тогда он сломя голову бросался в бой. То был отчаянный борец, он не соизмерял силы и готов был с ужасающей дерзостью атаковать великих мира сего. На них сыпался огонь злых эпиграмм. Его ямбы настигали врага, окружали его, кричали ему в уши, кололи его, пригвождали его к месту, поражали, будто молния ( Catul., 42; 116; 40; 36).Современники рассказывают, что сам Цезарь трепетал перед ним. И главное, как и Пушкин, Катулл был в юности буйно, необузданно весел. Это была какая-то безумная радость бытия. Казалось, в жилах у него не кровь, а кипяток. Это был неистощимый на выдумки фантазер, способный расшевелить любую компанию. Он обладал бешеным темпераментом и сам называл себя «бесноватым» (77). Умер Катулл совсем молодым, вероятно, не старше тридцати лет. От него осталась маленькая книжечка стихов. Стихи эти, то веселые, то печальные, то ядовитые, то нежные, дают нам удивительный портрет той эпохи.

Родился Катулл в Вероне, тихом, чинном, сонном провинциальном городке. Когда он подрос, отец отправил его искать счастья в Рим. Вихрь столичной жизни сразу подхватил его и закружил, как оторвавшийся от ветки листок. Но все увлечения и все страсти вскоре отступили перед одной – страстью к поэзии. Он и его юные друзья составили кружок, вернее братство, поэтов. Среди них были и знатные римляне, и молодые люди из италийских городков, как Катулл. Все эти юноши вели очень странную, непонятную людям старшего поколения жизнь.

Собираясь на вечеринки, они с жаром обсуждали политические новости. И тут же, распаленные вином и спорами, писали против великих мира сего едкие эпиграммы, которые мгновенно облетали столицу. Некоторые из них привлекали к суду сановных негодяев. Но они не добивались магистратур, не предлагали законы и не управляли провинциями. Между тем молодежь со всей Италии стекалась в Рим, полная сладких надежд на славу и почести. Впрочем, далеко не все мечтали о магистратурах. Пришло новое поколение, поколение дельцов и бизнесменов, которые прибывали в столицу делать деньги. Но и к коммерции эти странные молодые люди не проявляли никакого интереса. Денег у них никогда не было, но их это, казалось, ничуть не огорчало. В их кружке царила удивительная беспечная непрактичность. Маленькое именьице самого Катулла давно было заложено, но это служило для него и его друзей только темой для нескончаемых шуток. Вот две характерные картинки.

Друзья Катулла Вераний и Фабулл оказались совсем на мели. Все горячо советовали им отправиться в провинцию и поправить там дела – оттуда все возвращаются миллионерами. Вот они и отправились в «золотую» Испанию. Некоторое время их не было, но в один прекрасный день оба путешественника предстали перед Катуллом отощавшие, изголодавшиеся, продрогшие. Вместо мешков с золотом за плечами у них болтались ранцы, столь же худые, как они сами. Впрочем они заявили, что вернулись не вовсе с пустыми руками. Они привезли сувенир – красивую вышитую салфетку, которую подарили Катуллу. На ближайшей же вечеринке ее у него украли. Катулл рвал и метал, он клялся испепелить вора. Дело не в цене, он знает, что салфетка гроша ломаного не стоит, но ему на это наплевать! Главное другое – это подарок милых друзей (12; 18).

Этот печальный опыт не вразумил самого Катулла. Он тоже отправился в провинцию. А вернулся обобранным до нитки. По этому поводу он рассказывает забавную историю. Вернувшись в Рим, он повстречал на улице приятеля, который непременно захотел познакомить его со своей новой подружкой. Подружка оказалась бойкой и миловидной девчонкой. Они быстро разговорились. Катулл принялся рассказывать о своих приключениях в Малой Азии (он был в провинции именно там). Услышав, что он вернулся из Азии, подружка оживилась. Она стала спрашивать, много ли золота он привез. Нет, золота ему не досталось, пояснил Катулл. Как? Неужели? Но конечно же он привез модные носилки? Все их привозят. Не желая ударить лицом в грязь перед красоткой, Катулл отвечал – да, привез, конечно. И тут девчонка закричала:

– Дай прокатиться!

– Я ошибся, – отвечал поэт, – теперь я припоминаю, это привез не я, а мой друг (10).

Впрочем, Вераний и Фабулл без конца рассказывали об Испании, о нравах ее жителей, а Катулл привез из Азии стихи и поэму, и, кажется, все они ничуть не расстроились.

Катулл и его друзья вели веселую и шальную жизнь. То была какая-то беспутная богема. Катулл рисует ее перед нами в ряде ярких сцен. Вот он рыскает по всему Риму в поисках приятеля Камерия.

Милый друг! Откройся ради бога!

Где ты и в каких трущобах скрылся?

Я побывал, говорит он, всюду – облазил все книжные лавки,

Всех ловил я девушек попутных,

Кто лицом казался миловидней,

И допрашивал, грозясь: «Девчонки!

Мне Камерия сюда подайте!»

Ведь тому, кто решит ловить Камерия, надо запастись крылатыми сандалиями Персея или оседлать резвого Пегаса. Впрочем, он догадывается, где его беспутный друг. «Ты в плену у девушек прелестных!»И неужели после всех его нечеловеческих мук Камерий не раскроет ему, кто она? (55; 58а).

А вот другая сцена. Катулл входит в комнату приятеля. Боже! Какой хаос! Кровать еле держится на ножках, поет, визжит, дребезжит и ездит по всей комнате. Полный беспорядок. Везде разбросаны цветы. Пахнет очень дорогими духами. А посредине сидит сам приятель, бледный и осунувшийся. Катулл мгновенно ставит диагноз. Ты влюблен! «Молча комната твоя вопит об этом».Расскажи, кто она, требует Катулл, и «тебя и любовь твою до неба я прославлю крылатыми стихами» (6).

Или еще. Катулл устраивает обед и приглашает друзей. «Ты отлично отобедаешь у меня на днях, милый Фабулл, если боги будут к тебе благосклонны. Только не забудь захватить с собой хороший обед, вино, приведи прелестную девушку, а главное, захвати побольше веселья. И вот, говорю я, если ты все это захватишь с собой, моя прелесть, мы чудесно отобедаем. Ведь у твоего Катулла кошелек давно затянут паутиной. Взамен ты получишь чистую любовь и еще нечто чудеснейшее, элегантнейшее. Я дам тебе флакончик духов – его моей подружке подарили Венера с Купидонами. Как только ты понюхаешь, Фабулл, то взмолишься к богам, чтобы они всего тебя превратили в нос» (13).

Однако очень ошибется тот, кто решит, что эти беззаботные гуляки были бездельниками. Напротив. То были молодые ученые. Им случалось кутить всю ночь напролет, но весь день они прилежно сидели за книгой. Недаром их можно было найти либо в объятиях красавиц, либо в книжной лавке. О лучшем друге Катулла поэте Кальве существует забавный и любопытный рассказ. Он ежедневно сидел за своими учеными занятиями от зари до зари. Но кровь кипела у него в жилах порой с бешеной силой. И вот по совету врачей он стал носить пояс, обшитый свинцовыми пластинками. Свинец, говорили они, имеет силы обуздывать страсти, и Кальв таким образом «сбережет силы для научных трудов» (Plin. H.N., XXXIV, 66).Лучшим подарком в их кругу считались не дорогая посуда или мебель, а редкая книга или модные духи. Словом, они удивительно напоминали студентов эпохи Ренессанса.