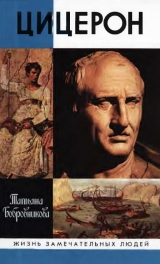

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)

Но дом, снова начал Атгик. Его дом, который Цицерон всегда так любил? Нет у меня дома, отрезал Цицерон. «Я потерял единственное, что удерживало меня в жизни» (Att., XII, 23, I).

Другой его приятель прислал ему длинное письмо, умоляя вернуться. Он писал, что они будут жить рядом и он по мере своих слабых сил будет поддерживать Цицерона. Цицерон отвечал, что слова друга глубоко его тронули. «Я бы сказал, что они мне приятны, если бы не забыл навеки это слово… Но лекарства, которое должно помочь от такой страшной раны, такого лекарства нет» (Fam., V, 15, I).

Аттик, вероятно, уже отчаялся хоть чем-нибудь заинтересовать друга, когда вдруг получил от него весьма странное письмо. Такое странное, что у Аттика, наверно, в глазах помутилось, когда он его прочел. Цицерон писал, что хочет построить храм в честь своей Туллии и пусть в этом храме ей молятся как богине. «Я хочу, чтобы это был храм. Всякого сходства с гробницей я избегаю… чтобы более всего достигнуть апофеоза» [115]115

Апофеоз – обожествление, превращение в бога.

[Закрыть] (Att., XII, 36, 1).В ужасе Атгик начал было отговаривать друга от этой безумной затеи, но оказалось, что это не так-то легко. Безучастный ко всему, Цицерон оживлялся, только когда говорил о храме. О чем бы ни заговаривал Аттик, Цицерон отмахивался и тут же переводил разговор на свой храм. Он с увлечением описывал, каким он будет. Небольшой, конечно, но украшенный статуями и картинами. Он в точности представлял его план, знал, к какому архитектору он обратится. А вокруг будет большая роща и тысячи паломников будут стекаться, чтобы поклониться новому божеству. Считай это моей блажью, писал он, но это единственное, чего мне еще хочется в жизни. «Это для меня самое святое, самое важное» (Att., XII, 18, 1; 19, 2).«Если кто-либо когда-либо был достоин божеских почестей, так это ты, Туллия… Я хочу, чтобы самая образованная, самая лучшая из женщин с согласия богов заняла место в их сонме и чтобы все люди считали ее за богиню» (Consol.).

Теперь он только и говорил о том, чтобы купить сады в Риме и построить там свой храм. Он с увлечением обсуждал, какое это будет место, и настойчиво просил Атгика разузнать, где можно купить подходящий участок. Аттик ухватился за этот предлог и написал, что сады в Риме стоят бешеных денег. Ну и что, отвечал друг, продай все, что у меня есть. «Ведь теперь мне уже не нужно ни серебра, ни одежды, ни красивых мест, где можно было бы построить виллу. Мне нужно только это». «Мне представляется, что я исполняю некий обет и долг. Я думаю теперь о том бесконечно долгом времени, когда меня не будет, а не о том кратком отрезке, который мне осталось дожить. Впрочем, и он сейчас кажется мне слишком долгим» (Att., XII, 23, 3; 22. 3; 18, 1).

Весть об ударе, обрушившемся на Цицерона, мгновенно облетела весь мир. Со всех концов вселенной шли к нему письма с соболезнованиями и утешениями. Цезарь, воевавший с сыновьями Помпея, написал ему из Испании. Написал Брут. Писали ученые греки. Писал Долабелла [116]116

Цицерон никогда не обвинял Долабеллу в смерти дочери. Он считал, что они просто совершенно не подходили друг другу, а потому сохранил с бывшим зятем дружеские отношения.

[Закрыть]. Но самым удивительным и прекрасным из всех было письмо Сервия Сульпиция, жившего тогда в Греции.

«Когда ко мне пришло известие о смерти твоей дочери Туллии, мне было очень тяжело и больно; я считаю, что это наше общее горе. Если бы я был у вас, я бы не оставлял тебя и лично выразил бы тебе свою скорбь. Хотя это жалкий и горький вид утешения – ведь те, кто утешает, друзья и близкие, сами в таком же горе и, пытаясь утешать, обливаются слезами, и, кажется, они сами нуждаются в утешении и не в состоянии выполнить свой долг перед другими – все же я решил кратко написать тебе о том, что пришло мне на ум. Конечно, я не думаю, что ты этого не знаешь, но ты сейчас в таком горе, что вряд ли это осознаешь.

Почему тебя до такой степени волнует твое семейное горе? Подумай, какова была наша судьба до этого времени: у нас отнято то, что должно быть людям не менее дорого, чем дети: отечество, честь, достоинство, почет. Что может прибавить к этой скорби еще одно несчастье? Чей дух, пройдя через такие испытания, не окаменеет настолько, что все прочее покажется ему незначительным? Или, может быть, ты скорбишь о ее жребии? Но сколько раз ты должен был прийти к мысли, что в наше время участь тех, кому позволено было без страданий сменить жизнь на смерть, самая счастливая (ведь мы с тобой часто об этом думали). И что бы могло в наше время особенно привлекать ее к жизни? Какие надежды? Какое утешение для души?.. Или, может быть, надежда родить детей и радоваться на них, когда они достигнут цветущих лет? А они бы сохраняли Республику, переданную им родителями? Добивались бы общественных почестей и наслаждались бы свободой, отдавая свое время Республике и друзьям? Но разве все это, что было у нас прежде, ныне не отнято? Но ведь это зло – потерять ребенка. Зло. Но еще большее зло терпеть и выносить все это.

Я хочу рассказать тебе о том, что принесло мне немалое утешение – не сможет ли это облегчить и твою скорбь? Возвращаясь из Азии, я плыл от Эгины к Мегарам. Я стал оглядывать лежащую передо мной местность. Позади меня была Эгина, впереди – Мегары, справа – Пирей, слева – Коринф. Некогда это были цветущие города. Сейчас же они лежали перед моим взором простертые в прах и разрушенные. И вот я стал размышлять сам с собой: «Что же мы, жалкие людишки, возмущаемся, если умрет или будет убит кто-нибудь из нас, кому дана краткая жизнь, когда здесь, в одном этом месте, лежат столько трупов городов? Смирись же, Сервий, и помни, что ты рожден человеком!»

Поверь, эта мысль немало укрепила меня» (Fam., IV, 5).

На все письма Цицерон отвечал коротенькими записочками, в которых благодарил за участие и извинялся за то, что силы не позволяют ему писать больше. Но письмо Сервия глубоко его взволновало, и он ответил более пространно.

«Да, Сервий, я хотел бы, чтобы, как ты пишешь, ты был здесь при моем страшном несчастье» – так начинает Цицерон. Он говорит далее, что друг, конечно, прав в своих доводах. Однако он испытал такую боль, когда погибла Республика. «Но у меня… оставалось это одно утешение, которое ныне отнято… Я переламывал себя и заставлял переносить горе терпеливо, ибо у меня было прибежище, было где отдохнуть. В милых беседах с нею я забывал все заботы и скорби. Теперь же эта страшная рана разбередила другие раны, которые я считал затянувшимися. Тогда я в своем доме находил утешение от скорби, причиненной горем Республики. Теперь же в моем домашнем горе я не могу прибегнуть к Республике, чтобы успокоиться, глядя на ее счастье. Итак, я ушел и из дома, и с Форума, ибо дом уже не может утешить горе, причиненное Республикой, и Республика не в силах спасти от семейного горя» (Fam., IV, 6).

Действительно. Цицерон почти одновременно потерял и Республику, и дочь. С тех пор эти два горя соединились в его сознании, как соединились и эти два любимых существа, которые ушли от него.

В поисках утешения. «Бунт»

Построил ли Цицерон храм для своей Туллии? Этого мы не знаем. Очень может быть, что в каком-нибудь тихом уголке Лациума долго стояла небольшая часовенка, затерявшаяся в зелени дубов и миртов, и крестьяне в широкополых шляпах, проходя мимо, молитвенно прижимали руку к губам, не задумываясь, что это за новое божество. Но не этот храмик, даже если он был построен, увековечил имя Туллии. Отец воздвиг ей иной, нерукотворный памятник – свои сочинения. Почти все его великие произведения написаны в то время. И все они посвящены памяти дочери и Республики.

Когда Цицерон бежал от людей и укрылся на своем острове, он обложился книгами. Он читал от зари до зари, читал Платона, Аристотеля, стоиков, академиков, перипатетиков, читал и жадно искал ответы на вопросы, терзавшие его мятущуюся, измученную душу. Буквально через несколько недель после смерти дочери он стал писать сам. Многих неприятно поразила такая поспешность. Между тем для Цицерона это был единственный способ не сойти с ума. Он говорил, что, только когда пишет, испытывает некоторое облегчение: боль не то что утихает, но становится более тупой (Att., XII, 14, 3).И он писал и писал с утра до ночи, как одержимый. Он сам называет свои занятия лекарством, а философию – наукой о исцелении души, подобно тому, как медицина – наука о лечении тела ( Tusc., II, 6;ср. V, 121).За два неполных года – 45-й и 44-й – он написал трактаты: «Об утешении», «Гортензий», «Академики» (две книги), «О пределах добра и зла» (пять книг), «Тускуланские беседы» (пять книг), «О природе богов» (три книги), «О предвидении» (две книги), «О судьбе», «Тимей», «О старости», «О дружбе», «О славе», «Об обязанностях» (три книги). Поистине геркулесов труд! Но если мы вспомним, что, говоря о каком-нибудь вопросе, Цицерон давал полный обзор мнений философов от Платона до последних дней, что самые запутанные темы умел изложить ясно, красивым и ярким языком, что каждое положение он иллюстрировал многочисленными примерами из римской истории, чтобы философские мысли стали ближе читателям, когда, повторяю, мы все это понимаем, то изумление наше еще более возрастает. Но и это еще не все. Латинский язык был тогда совсем не разработан, в нем не существовало научных и философских терминов, над которыми Греция трудилась уже 600 лет. «Немало людей, сведущих в греческих науках, не могли поделиться знаниями с соотечественниками, так как не могли выразить по-латыни то, что узнали от греков». И Цицерон создаллатинский философский язык! К концу своей деятельности он мог с гордостью сказать: «Греки уже не превосходят нас богатством терминологии» (De nat. deor.,I, 8).Когда сознаешь все это, невольно преклоняешься перед титаническим трудом этого удивительного человека.

В черной жизни Цицерона забрезжил слабый свет, который постепенно становился все ярче. Несколько лет тому назад он сказал, что представляет себе блаженство в раю как жизнь ученого, познающего мир. И вот теперь он сам погрузился в эту жизнь. У ученого, пишет он, «ум живет в постоянной деятельности, в постоянной пытливости, с тем наслаждением искания, которое для ума – сладчайшее из яств… Какие царства, какие богатства предпочтешь ты сладости… изысканий?». Что может сравниться с радостью познания движения звезд, устройства вселенной, смысла бытия? (Tusc., V, 67–69).Ведь «жить значит мыслить» (Tusc., V, 111).Итак, не в славе, не в обществе друзей, а только в творчестве Цицерон нашел утешение.

О чем бы ни писал Цицерон – о дружбе, о славе, о добродетели, о Республике – он непрерывно возвращается теперь мыслью к одному – к смерти. Смерть – не зло, вновь и вновь повторяет Цицерон, она великое утешение. Мы страшимся смерти, а от скольких мук она нас спасает! Если бы Помпей умер сразу же после своих побед, не узнал бы он ни поражения, ни ужаса, ни позора. А если бы сам Цицерон умер раньше, его можно было бы назвать счастливцем. Надо только помнить, что с теми, кто ушел от нас, не случилось никакого горя. Случилось оно только с нами, ибо мы их потеряли. Но лишь себялюбцу свойственно тужить о себе. Мысль, что им хорошо, должна облегчить наши муки. Сам же он мечтает, что душа его, сбросив земные оковы, как птица, поднимется к небу. Она забудет там все земные страдания. И там глаза души широко откроются, и будет она постигать все тайны мироздания, и грязная оболочка праха не будет ей помехой. Есть люди, которые не верят в бессмертие души и думают, что она гибнет вместе с телом. Цицерон с ними не согласен. Но, если бы даже они были правы, смерть все равно благо. «Если душа разрушается и погибнет всецело, то что может быть лучше, чем уснуть в середине жизненных трудов и смежить глаза для сна, который вечен… Я, если так случится, что Бог предвозвестит мне кончину, приму это с радостью и благодарностью, почту за освобождение из оков и из-под стражи… Мы должны почитать смерть открытым для нас прибежищем и пристанищем. О, если бы мы могли поспешить к ней сразу и на всех парусах!» (Тиsс., I, 117–119).

Августин Блаженный рассказывает, какое впечатление произвели на него произведения Цицерона тех лет. «В неокрепшем еще возрасте изучал я памятники красноречия, в котором желал прославиться, поставив себе цель пустую и достойную осуждения, но привлекательную с точки зрения человеческой суеты. И вот я, следуя обычному порядку учения, дошел до одной книги Цицерона, – того Цицерона, славе которого удивляются все, даже те, кто не в состоянии уразуметь его дух. Книга эта содержит приглашение заниматься философией и озаглавлена «Гортензий» [117]117

Диалог до нас не дошел.

[Закрыть]. Она совершенно изменила мои наклонности, она дала моим молитвам направление к тебе, Господи. Она указала новую цель моим стремлениям и желаниям. Тотчас же мне опостылели все суетные надежды; невыразимая жажда вечной мудрости охватила мое сердце; я поднялся, чтобы возвратиться к Тебе. Не пособие к изощрению красноречием видел я в этой книге: ее автор пленил меня не внешней формой, а содержанием своей речи. О, как я пылал, Боже мой, как я пылал жаждою оставить все земное и подняться к Тебе» (Conf., III, 4).А много веков спустя Мартин Лютер признавался, что доказательства бытия Божия, приводимые Цицероном, глубоко поразили его {62} .

Я не буду рассматривать здесь все сочинения Цицерона того времени. Но мне хочется остановиться на одном, самом таинственном и непонятном. Я имею в виду знаменитый трактат «О природе богов». Мало существует произведений, которые вызывали столько споров и недоумений.

В предисловии Цицерон пишет, что вопрос о богах – самый темный и неясный в философии, и мудрейшие люди не могут прийти к согласию. Большинство философов признают их существование. Да и мы сами приходим к той же мысли благодаря некому врожденному чувству. Вопрос в другом – создали ли боги мир, управляют ли им и заботятся ли о людях. «Есть и были философы, которые полагают, что боги вообще не пекутся о делах человеческих. Если их мнение верно, то какое же может быть благочестие, какое бого-почитание, какое служение богам?» В самом деле. Зачем молиться и взывать к небожителям, если они нас не замечают? Другие философы считают, что боги создали мир и управляют им. Особенно много доказательств тому приводят стоики. Они утверждают, что все, что есть на земле, создано на потребу людям. Когда наслушаешься их, начинает казаться, что «сами бессмертные боги созданы для пользы людей» (De nat. deor., I, 1–4).

И вот, желая всесторонне обсудить этот вопрос, Цицерон оживляет картину далекого прошлого. Он вспоминает друга, которым так восхищался в годы юности, Котгу. Судьба этого человека немного напоминала судьбу самого Цицерона. В юности он страстно увлекался красноречием и мечтал о славе оратора, затем пережил гражданскую войну и террор, был несправедливо изгнан, поехал в Грецию, прошел там курс наук, заинтересовался философией и, как и Цицерон, стал поклонником Новой Академии. Когда же он вернулся, то до самой смерти слыл лучшим оратором Рима. В нашем же диалоге он выведен до того схожим с Цицероном, что многие считали его литературным двойником автора. И вот однажды, говорит Цицерон, в дни праздника у Котгы собрались гости. Пришел сам Цицерон, пришли два приятеля хозяина, Веллей и Бальб. Оба они были людьми весьма учеными и даже философами: Веллей был убежденным последователем Эпикура, Бальб – пылкий стоик. И вот между этими людьми возник интересный спор о богах. Цицерон сидел тут же, слушал, но хранил упорное молчание. «Могут спросить, каково же мое собственное мнение по каждому из затрагиваемых вопросов; но это ненужное любопытство», – говорит он (I, 10).

Первым выступил эпикуреец Веллей. Он «начал чрезвычайно уверенно, как это обыкновенно делают эпикурейцы», которые говорят о богах и вселенной со знанием дела и без тени сомнения, так что кажется, что они «только что спустились с совета богов или межзвездного пространства Эпикура» [118]118

Согласно Эпикуру, в этих пространствах обитают боги.

[Закрыть]. Сначала он презрительно высмеивает дикую идею о том, что Бог – творец мира. «Какие устройства, какие железные орудия, какие подъемные сооружения, какие машины использовались на этой постройке? Какие трудились рабочие? Каким образом воздух, огонь, вода, земля повиновались воле архитектора?» И почему вдруг у Бога появилась мысль создать мир? Ведь он существовал бесконечные века до того, как ему вздумалось взяться за работу. Говорят, это он разукрасил мир звездами и огнями, но почему же тогда столько тысячелетий он сидел во тьме? Нет, все эти рассуждения следует признать даже не глупостями, а бредом душевнобольных. Так безумствовали те, кого называют философами, пока не явился божественный Эпикур и не внес в науку яркий свет разума.

Прежде всего он говорит, что боги существуют. Почему он так думает? Дело в том, что представление о богах – некое врожденное понятие, словно врезанное нам в душу. С этим понятием мы рождаемся. Откуда нам известно, что оно врожденное? Очень просто. Нет ни одного народа, у которого не было бы понятия Бога. Но в чем же заключается это понятие? Мы знаем о богах только одно – это существа блаженные и вечные. А блаженное существо и само не знает никаких забот и другим их не причиняет. «Мы полагаем, что блаженство жизни в безмятежности духа и в свободе от всяких обязанностей». Но, раз так, могут ли боги управлять миром, могут ли заниматься столь тяжелым, неблагодарным трудом? Нет, конечно. Они непрерывно пребывают в радости и блаженстве и не думают о нашем мире. Они не знают ни гнева, ни жалости, ведь именно эти страсти приносят нам страдания.

Но почему же тогда мы молимся богам, почему воздвигаем им храмы? Значит, это глупость? Ничуть. Мы преклоняемся перед богами вовсе не потому, что надеемся что-нибудь у них выпросить, а потому, что это самые совершенные существа. Так же преклоняемся мы и перед великими людьми прошлого, тем же Эпикуром, хотя, конечно, он ничем не может нам помочь. Что же до внешнего вида богов, мы должны представлять их в человеческом облике, ибо это самая совершенная и прекрасная форма.

Но, если боги не создавали мир, кто же его создал? Никто. Его не создали, он возник сам собой. В природе существуют только атомы и пустота. Атомы находятся в непрерывном движении, сталкиваются, сцепляются, и из их столкновения возникает все, что есть во вселенной. Атомы соединяются, а затем неизбежно распадаются, поэтому-то в мире нет ничего вечного. Каждое мгновение рождается бесчисленное множество миров и каждое мгновение бесчисленное множество миров гибнет.

Эпикур, создавая свое учение, принес людям не только свет, но и свободу. Ведь, придумав своего грозного Бога-вседержителя, философы «посадили нам на шею вечного господина, перед которым мы трепещем дни и ночи. Да и кто не убоится этого Бога, который все предвидит, все обдумывает, за всем наблюдает». Он карает людей не только на этом, но и на том свете, и они дрожат перед чудовищными муками, уготованными грешникам в преисподней. Но душа смертна – она умирает вместе с телом. За гробом нас ждет пустота. «Мы, освобожденные от всех этих ужасов Эпикуром, набожно и благоговейно чтим возвышенную и превосходящую нас природу» (I, 18–56).

Так кончил Веллей. В ответ поднялся Котта. Он начинает с того, что речь Веллея произвела на него странное впечатление. «Если ты спросишь меня, что есть Бог и каков он, я воспользуюсь авторитетом Симонида [119]119

Древнегреческий поэт, живший в V веке.

[Закрыть]. Когда подобный вопрос предложил ему тиран Гиерон, он потребовал себе один день на размышления. Тиран спросил его о том же на другой день, но тот попросил еще два дня. Затем Симонид еще и еще раз удваивал число дней. Когда же удивленный Гиерон наконец спросил его, почему он так поступает, поэт отвечал:

– Потому что чем больше я думаю, тем темнее представляется мне вопрос».

Спроси меня, продолжает Котта, какова природа богов, я, наверно, ничего не смогу ответить. А спроси, не такова ли она, как ты только что описал, я скажу, что ничего не кажется мне дальше от истины. И мне обидно, продолжает он, что такой умный человек приходит к «столь (не в обиду тебе будь сказано) легковесным, чтобы не сказать пошлым, положениям».

На свете, говорит Эпикур, существуют только атомы и пустота и ничего другого не существует. Оставим вопрос о том, верно ли это или нет. Но Эпикур принимает это положение за непреложную истину. Раз так, сами боги состоят из атомов. Значит, они не вечны. Их породил случай и случай разрушит. Далее. Боги имеют человеческий облик, ибо, говорят нам, нет ничего прекраснее. Весьма странное утверждение. Будучи людьми, мы, естественно, считаем свою наружность самой удачной. Но так считает всякий зверь, и будь у коров религия, они бы, вероятно, представляли божество в облике быка. Да и красивее ли мы прочих тварей? Говорят, сам Юпитер обернулся прекрасным быком. «И, клянусь Геркулесом, хотя я и люблю самого себя, но не посмею утверждать, что я прекраснее того быка, который нес Европу».

Боги – существа самые совершенные. Но в чем же, спрашивается, их совершенство? Ведь совершенство в добродетели, но добродетель деятельна. «Ваш же бог ничего не делает». Другие философы думают, что боги создали мир. Если так, мы действительно можем благоговейно преклониться перед творцами всего этого великолепия. Но у Эпикура они не сделали ровно ничего выдающегося. Вообще, чем боги занимаются, в чем их «блаженная» жизнь? У поэтов они пируют на Олимпе, вкушают амвросию и нектар. А у Эпикура? В чем их наслаждения? «Но они лишены страданий». Пусть так. Но не маловато ли этого для блаженства? «Бог, говорят они, беспрестанно представляет себе, что он блажен, ведь больше ему не о чем подумать. Ты только вообрази себе, только представь себе бога, который за всю вечность не подумал ничего другого, кроме как: «Ах, как мне хорошо! Ах, как я блажен!»» Что же это за такая исключительная, замечательная природа, если боги ничего не делали, не делают и не собираются делать?

Этого мало. Они не знают ни милосердия, ни любви. А «что совершеннее доброты и милости»? Они никого не любят и ни о ком не заботятся. К чему же тогда религия, к чему богопочитание, если богам до нас нет никакого дела? «Если уж бог таков, что нет у него ни милосердия, ни любви к людям, скажем ему «прощай»» (I, 57—124).

Тогда слово берет стоик Бальб. Речь его и пространнее, и продуманнее, чем у эпикурейца. Он начинает описывать наш мир – как все в нем соразмерно и рассчитано – и жизнь животных, и растения, и небесные светила. Все это связано, все пребывает в гармонии, все продумано до мельчайших деталей и при этом изумительно красиво. «Мне кажется, вы даже не подозреваете, сколько чудес на небе и на земле». Разве не ясно, что у этого прекрасного здания есть создатель? «Глядя на все это, понимаешь, что есть некто, и он не только обитает в этом небесном и божественном доме, но… является как бы архитектором этого чертога, этого роскошного дворца». Как можно поверить, что наш мир создан случайным столкновением атомов? На это приблизительно столько шансов, как на то, что, бросив множество слепков букв латинского алфавита, мы получим поэму Энния. «Я сомневаюсь, окажется ли случай столь могуществен даже для одного стиха».

Потом, если атомы могут создать целый мир – да что, мир, бесчисленное множество миров! – почему бы им не создать чего-нибудь поменьше и попроще: портик, храм, город? Это же куда легче. И все же, видя храм или портик, мы не думаем, что создали его случайным столкновением атомы, а полагаем, что у него был творец. «Прекрасно сказал Аристотель:

«Допустим, существовал бы народ, который вечно жил бы под землей в прекрасных, светлых жилищах, украшенных статуями и картинами, уставленных всем, чем богаты люди, которых зовут счастливцами. Но никогда не выходили бы они на землю. И лишь понаслышке знали бы, что существует какая-то могущественная сила богов. И вот однажды отверзаются земные недра и они могут покинуть свои жилища и выйти туда, где обитаем мы. И тогда они внезапно увидали бы землю, море и небо, осознали бы, как велики облака и как могуч ветер, увидели бы солнце, его величие и красоту, и поняли бы, какова его сила: ведь это оно создает день, и тогда свет разливается по всему небу. А когда ночь окутает землю, они увидели бы небо, усеянное и разукрашенное звездами, изменчивый лик луны, то растущий, то убывающий, восход и заход всех этих светил и их рассчитанный, неизменный ход на протяжении всей вечности. Посмотрев на все это, они, конечно, решили бы, что существуют боги и все это – прекрасное творение богов»» (II, 90–95).

Тут Бальб описывает небо, величественное и размеренное движение звезд, и землю, населенную животными и растениями. В их жизни все продумано и все взаимосвязано. В мире царит гармония, а необыкновенная красота природы доказывает, что творец мира был удивительным художником. Но для кого же создан этот храм, этот чудесный дворец? Конечно, для единственного существа, наделенного разумом. Для человека. Человек есть венец творения, и все земное создано ему на потребу. Ради него созданы и звери, которые ему служат, и плоды земные, которые его питают, и руда и другие подземные сокровища, которые он один умеет добывать из земных недр. Ибо дано ему высшее благо – разум и он может подчинить себе все на земле (II).

Такими радостными и торжественными мыслями закончил Бальб свою вдохновенную речь. И снова со своего места поднялся Котта с прежней чуть насмешливой улыбкой. Бальб предлагал взглянуть на небо и землю, Котга же предложил взглянуть на человеческое общество, почитать исторические сочинения, трагедии и комедии или попросту спуститься на Форум. Что мы там увидим? Говорят, боги заботятся о людях, а потому дали им острый разум. О да! И мы знаем, как они пользуются этим разумом. Ежедневно слышим мы о тысячах злодеяний, обманов, самых подлых плутней, и все они задуманы и выполнены с величайшим разумом. Ибо этот самый разум – страшное оружие. «И неужели нам думать, что этот ужасный сев зла посеян бессмертными богами?.. Невольно кажется, что этот божий дар – разум и здравый смысл – дан людям для обманов, не для добрых дел». Давать такое оружие человеку – все равно что дать огонь детям или меч безумцу. Употребляют его на добро немногие, на зло – огромная масса. Мы жестоко осудим врача, давшего больному сильное лекарство, от которого тот умер. А между тем врача можно все-таки оправдать. Он может сказать: «Я этого не знал. Я это не предвидел». Но у Бога нет даже такого оправдания. Бог всеведущ. «Ты мог бы дать людям такой разум, который исключал бы пороки и заблуждения». Как же Бог мог так ошибиться?

Боги «должны были сотворить всех добрыми, если бы заботились о роде человеческом, а если нет, то по крайней мере заботиться о добрых… Почему же верховный понтифик Квинт Сцевола, образец воздержанности и благоразумия, зарезан у статуи Весты? Почему перед этим столько лучших людей в государстве перебито Цинной?.. Недостало бы дня, если бы я захотел перечислить тех хороших людей, кому выпало на долю зло; и не меньше, если бы я вспомнил тех бесчестных, которые благоденствуют. Почему Гай Марий так счастливо, будучи седьмой раз консулом, умер стариком в своем доме? Почему Цинна, самый жестокий из людей, так долго царствовал? «Но он понес наказание». Лучше было удержать его и помешать перебить столько лучших людей, чем когда-то наказывать самого… Неужели ты не видишь, что суд богов, если они видят дела человеческие, несправедлив?.. Подобно тому, как ни дом, ни государство не могут служить примером разума и дисциплины, если там нет наград за добрые поступки и наказания за дурные, так божественное управление миром вовсе не касается людей, раз оно не делает никакого различия между добрыми и злыми». Я вовсе не разрешаю преступления, продолжает он. В душе у нас есть совесть, и она не допускает нас до зла, но при чем тут боги?

««Но боги не могут следить за всем, как цари…» Что ж тут общего? Если цари упустят что-либо сознательно, это тяжкая вина. Но Богу нет оправдания даже в неведении. Вы блестяще защищаете его, когда говорите, что… даже смерть не избавит преступника от наказания – наказание это постигнет его детей, внуков, потомков. О, удивительная справедливость богов! Неужели какое-нибудь государство потерпит законодателя, предложившего закон, по которому наказывали бы сына или внука, если виновен отец или дед?»

Часто один человек или кучка негодяев могут погубить большой город. И Бог на них не гневается. Впрочем, говорят, он вообще не может прогневаться. Но помочь и спасти прекрасный город он, конечно, мог бы. Ведь стоики говорят, что это для него так же легко, как для нас согнуть палец. Но Бог или не знает, что он может, или не интересуется делами человеческими. Некоторые говорят, что Бог не оберегает отдельных людей. Неудивительно – Он не оберегает целые государства, народы и племена. Он равнодушен вообще ко всему роду человеческому. «Допустим, он завален работой, вращает небо, оберегает землю, управляет морем – как же он допускает, что столько богов ничем не заняты и бездельничают? Почему он не поставит надзирать за делами человеческими нескольких праздных богов?»

Так окончил Котта. Бальб потрясен и растерян.

«– Тяжкие удары достались мне от тебя, Котга… Но назначь день, чтобы я мог возразить тебе. Ведь у нас с тобой бой за алтари и очаги, за храмы и святилища богов… Бросить все это, пока я дышу, я считаю святотатством.

– Право, я очень хочу, чтобы ты опроверг меня, Бальб, – отвечал Котга. – …Я уверен, что ты, конечно, легко победишь меня.

…Мы разошлись, причем Веллею показались вернее доводы Котты, мне же правдоподобнее доводы Бальба» (III, 66–94).

Таков этот удивительный диалог. Я уже говорила, что он породил яростные споры среди ученых нашего времени. Но и современники Цицерона были в полном смятении. Брат Квинт (с которым мягкосердечный Марк, разумеется, успел помириться) примчался к Цицерону в самых расстроенных чувствах. Квинт с порога начал так:

«– Я перечитывал недавно твою третью книгу о природе богов. И хотя доводы Котты поколебали мои убеждения, они все же не уничтожили их до основания.

– Прекрасно, – сказал я, – ведь сам Котта рассуждал таким образом, скорее чтобы опровергнуть доводы стоиков, чем сокрушить религию людей.

– Об этом говорит и сам Котга, притом не раз, – заметил Квинт. – …Но мне кажется, полемизируя со стоиками, он совершенно уничтожил богов» (Сiс. Div., I, 8–9).

Действительно. Уже ранние христиане ухватились за наш диалог. Они считали, что обрели в Цицероне могущественного союзника. Арнобий и Лактанций прямо объявили, что Туллий с удивительным красноречием сокрушил ложных богов, и советовали каждому христианину вооружиться этой книгой для борьбы с язычеством ( Атоb., III, 6 sq; Lact. Div. Inst., I, 17, 4; II, 3, 2).По-видимому, Августин первым понял, что «Природа богов» – опасное оружие, которое можно обратить против христианства, как против любой другой религии ( C.D., V, 9; IV, 30).Вот почему в XVIII веке наш диалог вошел в моду. Он был одной из любимых книг Вольтера, его цитировали Руссо и Дидро.