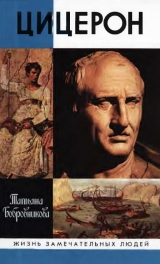

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)

А между тем темные тучи вновь собрались над Римом. Цицерон почувствовал это первым. Он привык улавливать малейшую смену настроений у слушателей, нервы его были всегда напряжены до предела, как слишком натянутая струна. И его бесило самодовольное спокойствие окружающих. «Эти болваны воображают, что их рыбные садки уцелеют после гибели государства», – в сердцах писал он Аттику (Att., 1, 18, 6).В декабре 60 года он сообщает другу, что надвигаются грозные события. То были уже не предчувствия. Он узнал обо всем, причем из самого верного источника – от самого Цезаря. Тот писал, что заключил союз с Помпеем и Крассом; сделал он это, по его словам, чтобы спасти Рим, иначе непременно вспыхнула бы гражданская война. Но сейчас он в мучительных сомнениях, ему нужен совет. И единственный человек, который может такой совет дать, это Цицерон. И далее следовали самые приятные, самые лестные комплименты оратору. В заключение он предлагал Цицерону быть в их союзе четвертым. Расчет его был ясен. Он знал, как чувствителен к похвалам великий консуляр, и не сомневался, что тот попадется на золотой крючок лести. Но все-таки он плохо понимал Цицерона. Странное дело. С одной стороны, лесть всегда доставляла ему огромное удовольствие и слова Цезаря были ему чрезвычайно приятны. С другой – он видел собеседника насквозь. Видел сейчас и Цезаря. Цицерон словно состоял из двух людей – один был тщеславен и доверчив, другой всегда видел ошибки и промахи первого и зло над ним подшучивал.

Но все-таки предложения Цезаря произвели на него сильное впечатление. Он знал, что надвигается смута. А если я приму их, рассуждал он, меня ждет спокойная старость. Все это так заманчиво. Но боюсь, заключает он, что для меня все соблазны, все доводы рассудка перевесит мысль, так хорошо выраженная Гомером: «Знаменье лучшее всех – лишь одно: за отчизну сражаться» {49} (Att., II, 3, 3–4).Так без всякой аффектации, без пафоса и пышных фраз, с легкой насмешкой над собой Цицерон решился на отчаянный риск. Он отверг предложения Цезаря и остался ждать приближающейся бури. Увы! Он даже приблизительно не представлял, какой чудовищный ураган обрушится на Рим.

Когда же началось консульство Цезаря, когда по улицам ходили вооруженные до зубов головорезы, когда Катон, обливаясь кровью, кидался в толпу бандитов, Цицерон почувствовал ужас. Рим преобразился. Откуда-то из глубины выползла на поверхность вся та нечисть, которая прежде пряталась где-то по углам. Цезарь, говорит Плутарх, «возбуждал главным образом пораженные недугом растленные слои общества» (Plut. Cat. Min., 26).Верный цезарианец Саллюстий писал впоследствии, что трудность положения его патрона заключалась в том, что приспешники его – все люди бесчестные, часто это неоплатные должники, а встречаются и бандиты (Ер., I, 5–6).Воры, казнокрады, городские подонки гордо подняли голову, чувствуя себя хозяевами жизни.

В романе «Бесы» Достоевский писал: «Во всякое переходное время поднимается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а только выражая собой изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которая действует с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно» {50} . Такой «малой кучкой «передовых»», командующих всей «этой сволочью», были в данном случае триумвиры. Цицерон не способен был действовать, как Катон. Но жить в этом аду тоже не мог. В апреле 59 года он покинул Рим.

Поначалу он поселился в Анциуме, маленьком латинском городке на берегу моря. Городок привел его в восторг. Здесь на его душу сошло блаженство. Он пишет Аттику: «Так близко от Рима есть место, где многие никогда не видали Ватиния… Никто меня здесь не мучит, но все любят. Вот здесь и нужно заниматься политикой. А там – не только не нужно, а просто противно… Моя политика сводится к тому, что я ненавижу мерзавцев, притом без всякой горечи, скорее даже я испытываю определенное наслаждение писателя» (Сiс. Att., II, 6).Этот Ватиний, которого не видели в Анциуме, был видный цезарианец, трибун этого года. Отъявленный мошенник и взяточник с внешностью театрального злодея – безобразный, с невероятно толстой раздутой зобом шеей.

Теперь, писал Цицерон, он навеки распрощался с Римом и политикой. Остаток дней проведет он тут, на лоне природы, в тишине и покое. О столице он совсем забыл. Начал было расспрашивать, что там происходит, но тут же прервал себя: «Зачем я вспоминаю о том, что страстно хочу забыть» (Att., II, 5).Да, он хочет забыть всю эту подлость, всю эту грязь. «Меня принудили сойти с корабля, причем я не выпустил руль – его вырвали у меня из рук силой. Теперь я хотел бы наблюдать их крушение, находясь на суше» (Ibid., 7).Себя он посвятит литературе и философии. «Я должен был сделать это с самого начала. Теперь же, испытав то поприще, которое раньше казалось мне столь блистательным, я понял, что все это суета» (Ibid., 5).Отныне «я буду наслаждаться обществом муз» (Ibid., 4).

Он обложился книгами. Но с писанием у него не ладилось. На него напала вдруг какая-то размаривающая, блаженная лень. «Я до такой степени предался безделью, что просто не в силах от него освободиться. Я или наслаждаюсь чтением книг… или считаю волны… Писать не тянет… Словом, я готов ухватиться за любой предлог, лишь бы побездельничать» (Ibid., 6).

Цицерон думал пожить отшельником – только в обществе муз и своей семьи. Но не тут-то было! «У меня не вилла, а базарная площадь», – жалуется он Аттику. С утра в его доме толпится чуть ли не весь городок. «Гай Аррий, мой ближайший сосед, а сейчас, можно сказать, и сожитель. Он говорит, что не едет в Рим, чтобы целый день философствовать здесь со мной. А с другой стороны – Себос. Куда деваться?» (Ibid., 14).«Только я написал эти строки, входит Себос. Не успел я вздохнуть, а уже Аррий говорит мне: «Привет!» И это значит уехать из Рима! Право же, убегу в родные горы» (Ibid., 15).

В то время как наш анахорет уверял себя и других, что ему и дела нет до Рима, что он его забыл, он получил новое и весьма интересное предложение от Цезаря. Тот предлагал ему поехать послом в Александрию. Таким образом, он сможет спокойно переждать бурю, уехав из Рима под самым благовидным предлогом. И потом «я хочу, очень давно хочу увидеть Александрию», – говорит Цицерон. Казалось бы, он должен ухватиться за это предложение – все равно он решил, по его словам, оставить Рим. «Но, с другой стороны, ведь посылают-то эти людии, как говорит Гомер:

Я бы стыдился троянцев и длинноодежных троянок.

Что скажут наши оптиматы, если они еще есть?.. «Первый же Пулидамант мне поставит в упрек», – наш знаменитый Катон, который для меня один стоит ста тысяч. Что скажет обо мне история через 600 лет? Право, я боюсь этого гораздо больше, чем сплетен современников». Стихи, приведенные Цицероном, весьма знаменательны. Это слова Гектора, защитника Трои. Положение его безнадежно, он знает, что скоро ахейцы разрушат его родной город, перережут мужчин, а женщин угонят в рабство. Но долг велит ему защищать безнадежное дело. И первый стих – это ответ его жене, которая умоляет поберечь себя. Второй же стих – его слова, когда он идет на последний бой с Ахиллесом – бой, с которого ему не суждено вернуться. Итак, Цицерон отклонил предложение (Att., II, 5).

Но скоро наш отшельник заскучал. Сельская жизнь уже его не чаровала. «Мне кажется, я в ссылке», – жалобно говорит он Атгику. Он стал интересоваться государственными делами, о которых раньше и слышать не хотел. Если долго не было писем, он даже останавливал прохожих и расспрашивал, что происходит в Риме (Ibid., II).Летом он сбежал из своего рая и появился в столице. Его встретили бурей восторга. Ничего подобного он не ожидал. «Мой дом полон народу, все бегут ко мне навстречу, воскресла память о моем консульстве, все выражают мне горячую симпатию» (Ibid., 22).Однако он решил по-прежнему чуждаться политики, которой сейчас ни один честный человек не может заниматься, не замаравшись в грязи. И он погрузился в судебные дела. Занят он был по горло. В конце лета он пишет Атгику: «Ты, по-моему, первый раз будешь читать мое письмо, написанное не моей рукой. Из этого ты можешь догадаться, как я занят. Ведь это письмо я продиктовал во время прогулки. У меня нет ни минуты свободной, а гулять мне предписали для восстановления моего бедного голоса» (Ibid., 22).

Всеобщее восхищение, вид Форума, встреча со старыми друзьями, а главное, любимая работа – все это привело нашего героя в такое приятное возбуждение, что он почти забыл, в каком положении находится Республика. Но вскоре истина открылась ему во всей своей ужасной наготе. Вот его записи того времени. «Все погибло. Положение еще более страшное» (Ibid., 21).«Наверно, я слеп и слишком люблю прекрасное. Знай, никогда не было столь позорного, столь подлого, столь ненавистного равно всем людям, сословиям, возрастам положения, как у нас сейчас» (Ibid., 19).Раньше я думал, продолжает он, что это власть, хотя в высшей степени неприятная, но зато угодная толпе, то есть демократическая. А раз так, остается смириться и терпеть все прелести демократии. Но оказывается, народ ненавидит правительство так же страстно, как и честные люди. «Ведь если досадовали на власть сената, то, как ты думаешь, что будет, если ее передали не народу, а трем не знающим удержу людям» (Ibid., 9; 21).Сейчас положение такое. Все кипит ненавистью к триумвирам. Ненависть эта клокочет, брызжет, переливается через край. Но ужас в том, что сделать ничего нельзя и вся эта ярость напоминает ярость узника, который с проклятиями бьется головой о решетку. Беспросветная мгла. Ни проблеска надежды. «Все кругом полно отчаяния» (Ibid., 18; 13).«Что касается государственных дел, то мне не о чем тебе писать, кроме как о всеобщей жгучей ненависти к тем, кто держит власть в своих руках, но на перемены никаких надежд» (Ibid., 22).

Однажды, рассказывает Цицерон, он шел через площадь. Вдруг он видит толпы народа, которые запрудили все кругом, так что невозможно пройти. Недоумевая, что бы это могло значить, он стал протискиваться сквозь толпу. Тут он понял, что все пытаются пробиться в какой-то один угол. Присмотрелся – и что же? Там висит официальная бумага, консульский эдикт. Что такое? Почему столько народу сгрудилось вокруг этого эдикта? Но этого мало. Люди жадно читают. Некоторые читают вслух. Все покатываются от хохота. А протолкавшись наконец вперед, каждый выхватывает стиль, таблички и принимается прилежно переписывать документ. Что за странность! Но когда очередь дошла до Цицерона и он начал читать, он мигом все понял. Запертый в своем доме Бибул чуть не ежедневно выпускал эдикты. То были удивительные документы. Нечто среднее между памфлетом и нашим политическим анекдотом. Причем анекдотом, как говорится, «не для дам». Цезарь и Помпей высмеивались в них удивительно метко и хлестко. Эти эдикты стали в Риме бестселлерами. Их переписывали, читали на вечеринках, отсылали друзьям в провинции. Вообще Бибул сделался национальным героем. «Он вознесен на небо, за что, не знаю», – саркастически замечает Цицерон, не разделявший этого всеобщего повального увлечения (Att., II, 19; 21).

Вскоре Цицерон получил второй поразительный урок. В то время, то есть в июле месяце, праздновали игры в честь Аполлона. Сопровождались они по обычаю большими театральными представлениями. Цицерон, как страстный театрал, конечно, отправился на игры. Но он с изумлением увидел, что не сможет любоваться красотами искусства – здесь происходит спектакль совсем другого рода. Главный актер стоял на сцене и произносил страстный монолог. Но вовсе не о Трое или Ахиллесе. Нет. Он громил Помпея Великого. «Ты велик лишь нашими несчастьями!» – восклицал он. Затем он заговорил о триумвирах. «Если вас не сдерживают ни законы, ни обычаи…» Необычайное искусство артиста заключалась в том, что он действительно брал всем известные слова из пьесы и так ловко их переделывал, что они теперь прямо говорили о Цезаре и Помпее. Это было еще злее и смешнее, чем если бы он выдумывал свой монолог сам.

Зрительный зал неистовствовал. Все кричали, аплодировали и вызывали дерзкого актера на бис. Вдруг весь этот дикий шум разом стих. В театр входил Цезарь. Его встретили гробовым молчанием, чтобы он чего доброго не вообразил, что хлопают ему. Но через минуту все опять кричали и аплодировали – появился Курион, молодой повеса, который недавно осмеливался публично поносить триумвиров. «Наши демократы научили свистеть самых тихих людей» (Att., II, 19).Вообще, чем тяжелее становился политический гнет, тем больше развязывались у всех языки. В кружках и на вечеринках изощрялись в остроумии по адресу правительства (Att., II, 18).Колкие эпиграммы и анекдоты мгновенно облетали весь Рим. «Сейчас самое популярное – это ненависть к демократам» (Att., II, 20).

Конечно, Цицерон повидал и Помпея. Тот произвел на него самое тяжелое впечатление. Когда Помпей только приехал, он буквально пыжился от гордости. Цицерон нашел, что повоевав с восточными царями, он сам превратился в маленького восточного царька. «Боги, какой болван! В любви к самому себе у него нет соперника» (Q.fr., III, 6).И он тут же окрестил его Сампсикерамом. Так звали одного мелкого царька, разбитого Помпеем. Это имя показалось Цицерону таким напыщенным, таким величавым, таким неуклюжим, что как раз подходило к самодовольному победителю. А самое забавное, что владелец этого длиннейшего имени был правителем кукольного королевства. Вот почему это прозвище прочно пристало к Помпею.

Но, Боже мой, как изменился за несколько месяцев Самп-сикерам! Куда девалась прежняя самоуверенность! Он был как побитая собака. Ведь он с детства привык слышать одни только панегирики и славословия. Его обожали, его носили на руках. А тут вдруг на Форуме, на сцене, в личных беседах стали обливать грязью. На каждом углу висели знаменитые эдикты Бибула. Глядя на них, он буквально чах на глазах (Att., II, 20; 21).Цицерон описывает его выступление перед народом. «Он, который с таким великолепием красовался на этом месте, окруженный горячей любовью народа, пожиная всеобщие восторги, – как он был унижен, как подавлен! Он перестал нравиться даже самому себе, что уж говорить о других… Казалось, он упал со звезд на землю» (Att., II, 21).

Это зрелище пробудило в Цицероне двойственное чувство. «Ты знаешь, – пишет он со страшной откровенностью Аттику, – есть во мне эдакая тщеславная жилка, я совсем не чужд честолюбия (ведь хорошо, когда человек сознает свои грехи). Поэтому я испытывал некоторое удовольствие. Ведь часто меня язвила мысль, а вдруг через 600 лет заслуги Сампсикерама перед отечеством поставят выше моих. Но сейчас это пустые страхи. Ведь он пал так низко!» (Att., II, 17).Согласитесь, удивительное признание! Но следующее признание еще удивительнее.

«Как я слаб духом – не мог удержаться от слез, видя… как он выступал перед народом». Почему же он так огорчился? Потому что все-таки Помпей был великим полководцем и Цицерону больно было видеть его унижение? Или, может быть, потому, что он возлагал на Помпея такие надежды, мнил его чуть ли не спасителем Рима, а теперь испытал горькое разочарование? Или просто вспомнил молодость и пожалел друга своей юности? Ничего подобного. «Если бы Апеллес [82]82

Лучший художник Античности.

[Закрыть]увидел свою Венеру… облитой грязью, я думаю, ему было бы очень больно. Так и я с великой болью смотрел на этого человека, которого я украсил и расписал всеми цветами моего искусства и который вдруг стал так безобразен» (Att., II, 21).Эти слова выдают Цицерона с головой. Они показывают, что он всегда в первую очередь ощущал себя не политиком, даже не гражданином, а художником. Поэтому на Помпея он смотрел как на свое создание, героя написанного им романа, а не как на римского государственного деятеля.

Те взрывы ненависти, которым он был свидетель, вызывали у Цицерона двойственное чувство. С одной стороны, они были ему радостны и он не может скрыть внутреннего торжества, сообщая о них другу. Но с другой – они его пугали. Он боялся, что триумвиры, поняв, что им не укротить Рим, прибегнут к террору (Att., II, 14; 19; 21).Поэтому поначалу он скорее склонен был успокаивать людей, чем их подзадоривать. Но увы! Цицерон был артист. Горячий, впечатлительный, страстный. Вскоре негодование победило благоразумие и он уже возмущается всеобщей трусостью и долготерпением. «Государство умирает от какой-то новой болезни. Все возмущаются, жалуются, рыдают… наконец уже громко стонут, но лечения не применяют» (Att., II, 20).Собственное его поведение ему тоже не нравилось. «Я недоволен собой. Я в страшной тоске. Я борюсь. Если сравнить со всеобщей приниженностью, то даже смело. Но, если вспомнить мое прошлое, нерешительно» (Att., II, 18).От всего этого он совершенно извелся. «Нет человека, более несчастного, чем я. Нет никого счастливее Катула [83]83

Римского аристократа Лутация Катула.

[Закрыть], который прожил с блеском и умер вовремя» (Att., II, 24).

«Я борюсь», – говорит Цицерон. Но как? Что скрывается за этими словами? Нет сомнения, что он был первым на вечеринках, где народ изощрялся в остроумии. Его шутки расходились по Риму. В доме его собирались недовольные и критиковали правительство. Но, очевидно, этого мало. Оказывается, триумвиры считали этого тихого человека, навек отрекшегося от политики, своим злейшим врагом. В своих речах он постоянно говорил о положении Республики, вспоминал славное прошлое Рима, проливал слезы и возбуждал народ. Может бьггь, даже все те взрывы ненависти, о которых он рассказывает Атгику, были невольно вызваны им самим. Еще весной до своего отъезда в Антиум он бывал нестерпимо дерзок на Форуме и приводил врагов в ярость. Теперь чаша терпения триумвиров была переполнена – больше выносить этого человека они не могли.

* * *

Цицерон был совершенно прав, когда говорил, что триумвирам придется прибегнуть к террору. Но Цезарь выбрал совершенно неожиданную форму террора – не сверху, как Сулла, а, если можно так выразиться, снизу. То есть террор должен был исходить не от правительства, а от вооруженных шаек уголовников. Эта мысль, видимо, давно мелькала в голове Цезаря. Сначала он возлагал надежды на Каталину. Затем в 62 и 59 годах использовал отряды гладиаторов. Сейчас он остановился на другом плане.

Читатель, конечно, не забыл Клодия Пульхра, брата Волоокой, который в женском платье проник на празднества Доброй Богини и был спасен Цезарем и Крассом. Этот-то человек и должен был, по плану Цезаря, руководить террористическими бандами. У Клодия было все, что некогда привлекало его в Катилине. Это был умный, дерзкий авантюрист, очень тесно связанный с преступным миром. Но для того чтобы добиться своей цели, Клодию необходимо было стать трибуном. Увы! Он происходил из патрицианского рода Клавдиев, а патриции по закону не могли быть трибунами. Клодий бушевал, вопил, что он демократ, публично на Форуме отрекался от своего аристократического происхождения, говорил, что душой плебей, – словом, кричал до хрипоты, но толку от этого, разумеется, не было никакого. Закон есть закон. Тогда этим делом занялся Цезарь. Через три часа Клодий был с помощью усыновления переведен в плебейский род (Suet. Jul., 29; Dio., 38, 19; Cic. Pro dom., 41).После этого он был выбран трибуном на 58 год.

Клодий был нужен Цезарю, чтобы укротить Рим. Но современники увидели и другую цель. Они были уверены, что Клодий – смертоносный снаряд, направленный против Цицерона. Всем было известно, что он поклялся в вечной ненависти к оратору. Очень заметили также, что Цезарь взялся за усыновление Клодия после одной речи Цицерона, где он особенно резко выступил против триумвиров [84]84

Это было еще до отъезда Цицерона в Антиум.

[Закрыть]. Аппиан не сомневается, что Цезарь приберегал Клодия именно для того, чтобы уничтожить Цицерона. Рассказав, как он спас своего обидчика, любовника жены, он пишет: «Цезарь в силу необходимости стал выше личной обиды и оказал благодеяние одному из врагов ради мщения другому (то есть Цицерону. – Т. Б.)» (Арр. B.C., II, 14).Вернее было бы сказать, что Цезарь пренебрег личной обидой и спас человека, которого, вероятно, терпеть не мог, чтобы погубить другого, внушавшего ему большую симпатию. В самом деле. Вся дальнейшая жизнь Цезаря показывает, что он искренне уважал Цицерона, даже по-своему любил его. И сейчас он сделал все возможное, чтобы спасти этого безумца. Сначала он в самых почтительных выражениях предложил Цицерону дружбу. Когда тот отказался, Цезарь выхлопотал ему посольство в Александрию. Цицерон и тут отказался. Между тем Клодий уже стал плебеем. И вот сейчас, когда стало ясно, что Клодий будет в следующем году трибуном, Цезарь сделал последнюю попытку. Он сказал Цицерону, что уезжает в Галлию и очень просит сопровождать его в качестве легата. Он говорил очень любезно и убедительно. Это почетный способ избежать опасности, пишет Цицерон, но, прибавляет он, «я не хочу бежать, я жажду биться» (Att., II, 18).Делать было нечего. Цезарь с глубокой грустью вынужден был согласиться на гибель Цицерона и выдал его Клодию.

Итак, Клодий был выбран трибуном. Он не скрывал своих чувств и осыпал Цицерона бранью и угрозами. Друзья оратора чувствовали беспокойство. Они советовали Цицерону быть начеку. Помпей, напротив, успокаивал его. Я защищу тебя грудью, несколько патетически говорил он. Клодий раньше пронзит мое сердце, чем посягнет на тебя. «И ты веришь? – спросишь ты. – Верю. Он совершенно убеждает меня, потому что я этого хочу», – писал Цицерон Атгику. Опять, опять мы видим, что Цицерон состоит из двух людей – один слепо верит Помпею, второй смеется над этой глупой доверчивостью. «Люди практические советуют мне остерегаться и не верить, прибегая к разным историям, притчам и даже стихам. Первое – остерегаться – я выполняю. Второе – не верить – не могу» (Att., II, 20).Цицерон знал, что Клодий собирается обвинить его в незаконной казни катилинариев. Он полагал, что будет суд, и не сомневался, что сумеет себя защитить. Увы! Цицерон еще не понимал, какое время настает. Впоследствии, получив горький урок, он писал: «Мне предстояло иметь дело… с убийцей из-за угла, с разбойником», а вовсе не с политическим противником (Sest., 39).

10 декабря 59 года Клодий стал народным трибуном. И тут же начал действовать. «Клодий… опирался… на организованные им и по проведенному им закону легально существовавшие клубы, так называемые коллегии – вооруженные и крепко спаянные подкупом шайки хулиганов и проходимцев, в значительной части рабов», – пишет Ростовцев {51} . Буассье весьма картинно описывает эту армию. Кроме «праздношатающихся и безработных всякого рода и племени, обычного орудия революций, там имелась еще целая толпа вольноотпущенников, деморализованных рабством… которым свобода дала только возможность больше делать зла; там были еще гладиаторы, обученные сражаться и с животными, и с людьми и привыкшие играть как собственной жизнью, так и жизнью других; но хуже всех были беглые рабы, которые, совершив какое-нибудь убийство или грабеж, сбегались отовсюду в Рим, чтобы затеряться во мраке его народных кварталов; это была ужасная и отвратительная толпа без семьи, без отечества… поставленная общественным мнением вне закона и общества; она не могла ничего уважать, и ей нечего было терять. И вот среди таких-то людей Клодий и вербовал свои банды. Этот набор происходил среди бела дня в одном из самых людных мест Рима, возле Аврелиевых ступеней. Затем этих новобранцев распределяли по декуриям и центуриям… В определенный день… вся армия тайных обществ двигалась на Форум… Не было больше… ни одного гражданина или магистрата, который был бы безопасен от насилия. Сегодня уничтожали должностные знаки консула, завтра убивали насмерть трибуна» {52} . «Цезарю нужен был Клодий прежде всего, чтобы сломить Цицерона, затем, чтобы довести анархию в Риме до крайних пределов», – пишет Ростовцев {53} .

Но тут выяснилось, что этот всесильный вождь преступного мира, этот непобедимый Клодий трепещет перед одним человеком. «Хотя эти люди держали власть так твердо, хотя они и подчинили себе римлян… Катона они по-прежнему боялись». В этом страхе было уже нечто мистическое. Клодий «даже и не надеялся свалить Цицерона, пока рядом был Катон» (Plut. Cat. min., 34).Он призвал к себе Катона и заговорил с ним без своей обычной наглости, наоборот, льстиво и заискивающе. Он сказал, что решено аннексировать казну кипрского царя. Это колоссальные деньги, и доверить их можно только такому зерцалу добродетели, как Катон. Поэтому он выхлопотал для него это лестное назначение. Катон весьма любезно послал его с его предложением ко всем чертям. Тогда Клодий переменил тон. Он сказал, что, если Катон столь неблагодарен, он отошлет его силой. Он провел уже соответствующий закон через народное собрание. Возразить было нечего. Катон должен был покинуть Рим.

Как только Катон был нейтрализован, Клодий атаковал Цицерона. Он провел закон, по которому всякий, казнивший без суда гражданина, изгонялся из Италии. Аппиан пишет, что Цицерон смертельно испугался, и сурово отчитывает его за это. Ему надо было сохранить твердость духа и выступить на суде с речью, говорит он. «В такую трусость из-за одного только собственного процесса впал тот, кто всю жизнь блестяще выступал в чужих судебных делах» (Арр. B.C., II, 15).Эти слова кажутся наивными и забавными. Аппиан, живший в тихое, спокойное время, рассуждает как типичный кабинетный ученый. Какой суд, какая речь?! Едва Цицерон выходил из дома, на него кидались «наглые и буйные молодцы Клодия», которые «разнузданно потешались… и забрасывали его грязью и камнями». Когда же сенат собрался и хотел вынести постановление в пользу Цицерона, Клодий просто-напросто окружил Курию вооруженными уголовниками. «Многие сенаторы выбежали наружу и с криками стали рвать на себе платье», но ничего кроме наглого смеха в ответ, разумеется, не услышали (Plut. Cic., 30–31).

Катон уже в дорожном платье явился к Цицерону и советовал ему немедленно бежать. Меня не будет, говорил он, и защитить тебя будет некому. Ночью друзья собрались у Цицерона и стали обсуждать положение. Долго они говорили, долго спорили и наконец решили, что выхода нет – Цицерон должен немедленно покинуть Рим. В полночь он вышел из городских ворот. Это было 11 марта. С ним поехали верные рабы, вольноотпущенники и несколько друзей. Вслед ему полетело постановление Клодия. Цицерон изгонялся из Италии. Каждый, кто даст ему приют в этой стране, объявлялся государственным преступником. Все имущество его конфисковывалось. Он был вне закона и лишен всего.

Ночью, как беглец и преступник, он ехал мимо своего родного Арпинума. Друзьям удалось где-то найти для него ночлег. Цицерон был устал, измучен, но, несмотря на это, не мог сомкнуть глаз. Только под утро он вдруг забылся тяжелым сном. Опасность настигала, времени терять было нельзя, и все же друзья решили не тревожить его и дать ему хоть немного отдохнуть. В ту ночь Цицерону приснился странный сон. Казалось ему, что он в глубокой скорби бредет по каким-то унылым и безлюдным местам. Вдруг он увидал Мария, который шел навстречу. Он окружен был ликторами, их фасции увиты были лаврами. Марий подошел к Цицерону и спросил, отчего он такой печальный.

– Насилие изгнало меня с родины, – был ответ.

Марий взял его за руку и просил приободриться. Затем подозвал ликтора и велел отвести его назад, в Рим, туда, где стоит памятник самому Марию. Он прибавил, что оттуда придет ему спасение. Цицерон проснулся. Он рассказал свой сон друзьям, и все они воскликнули, что изгнание его будет недолгим – его ждет скорое и радостное возвращение. Цицерон не верил снам. Но этот свой сон запомнил на всю жизнь (Cic. Div., I, 59).

Изгнание

Цицерон был убит. Дневником его настроений служат душераздирающие письма. 10 апреля он пишет Атгику: «Я самый несчастный человек. Меня пожирает жгучее горе. О чем писать тебе, не знаю… Я только умоляю – ведь ты любил меня всегда ради меня самого – люби меня по-прежнему! Я ведь тот же. Враги отняли у меня все, кроме меня самого» (Att., III, 5). 29 апреля: «Ты меня уговариваешь остановиться у тебя в Эпире… Но я не могу видеть людей; у меня едва хватает сил смотреть на солнечный свет… Призывая меня к жизни, ты добился только того, что я не убил себя, но не в твоих силах сделать, чтобы я не раскаивался в том, что живу… Клянусь, никого никогда не поражала столь лютая беда, никому не следовало так страстно стремиться к смерти… Я писал бы тебе и чаще, и больше, но горе отняло у меня разум и, в частности, способность писать» (Ibid., 7).Дело в том, что первой мыслью Цицерона было покончить с собой. Но Аттик успел его остановить.

Цицерон. Мрамор. Эрмитаж.

Катон. Бронзовый бюст. Волюбилис. Марокко.

1. Цезарь. Лондон. Британский музей.

2. Помпей. Копенгаген.

3. Помпей. Рим.

1. Октавия, внучатая племянница Цезаря, которую прочили за Помпея. Лувр.

2. Молодая римлянка, современница Цицерона

1. Улица мертвых. Помпеи.

2. Сад в Помпеях.

1. Цезарь. Рим.

Во времена Империи Цезаря изображали как милостивое божество, мудрого и безмятежного правителя.

Тем интереснее видеть его прижизненные портреты.

На этом запечатлена та тоска, которая, по свидетельству современников, овладела им после достижения высшей власти.

2. Люций Брут Древний, освободивший Рим от царей. Капитолийский музей.

1. Марк Брут. Изображение на медной монете.

2. Антоний. Изображение на серебряной монете.

3. Монета Брута, выпущенная на Востоке.

На оборотной стороне – два кинжала, колпак, который носили отпущенные на свободу, и подпись: «Иды марта».

1. Демосфен, автор «Филиппик». Римская копия III в. до н. э. Ватиканский музей.

2. Октавий.

Ватиканский палимпсест, то есть свиток, на котором античный текст был соскоблен и заменен новым.

Из-под нового текста выступают строки «Государства» Цицерона.

1. Сандро Боттичелли.

Августин Блаженный.

Августин, горячий поклонник и подражатель Цицерона, изображен в момент мучительных творческих поисков.

Рядом с ним математические чертежи и небесная сфера, которой так восхищался оратор.

2. Сандро Боттичелли.

Минерва и кентавр.

В эпоху Возрождения Цицерон был властителем дум.

И эта картина иллюстрирует его любимую мысль: кентавр – грубая сила – склоняется перед Минервой, олицетворением разума.

В тот же день, 29 апреля, он пишет жене: «Я пишу вам не так часто, как мог бы, потому что, хотя каждый миг для меня – мучение, но, когда я пишу к вам или читаю ваши письма, я просто захлебываюсь от слез и мне кажется, что я сейчас умру… Жизнь моя, я жажду увидеть тебя и умереть в твоих объятиях! И боги, которых ты так благоговейно чтила, и люди, которым я всегда служил, оказались неблагодарными… О я несчастный! Как мне просить приехать ко мне тебя, больную женщину, сломленную и телом и духом? Значит, не просить? И жить без тебя?!. Знай одно – если у меня останешься ты, я буду думать, что не совсем погиб. Но что будет с моей Туллиолой? Подумайте об этом – у меня мешаются мысли. Но что бы ни случилось, бедняжка должна сохранить имущество и доброе имя. А как мой Цицерон [85]85

Сын, которому в то время было около семи лет.

[Закрыть]? Ах, если бы я мог взять его на руки, посадить на колени! Нет, я не могу больше писать – меня душит отчаяние!.. Моя Теренция, самая преданная, самая лучшая жена, моя доченька, моя самая любимая, Цицерон, моя последняя надежда, прощайте!» (Fam., XIV, 4) [86]86

В письме к брату он уточняет, что больше всего тоскует по дочери, потом по сыну и жене.

[Закрыть].