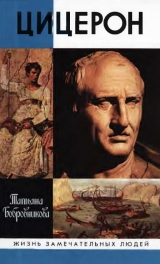

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)

Глава V

ПОД СЕНЬЮ НАУК

…Мне скучно, хлеб их мне, как камень,

Я неволен, как на привязи собака.

А. С. Пушкин

В науках он искал себе отрады,

Но мирный труд его не утешал:

Он юности своей отчизну помнил

И до конца по ней он тосковал.

А. С. Пушкин. Борис Годунов

Пленник

Семнадцать месяцев Цицерон жил одной надеждой, одной мечтой – увидеть Рим. И сейчас, когда мечта сбылась, он был ослеплен, оглушен; все виделось ему смутно, неясно, словно сквозь какой-то золотистый туман. Но вот туман постепенно рассеялся и Цицерон увидел, что находится вовсе не на небе, как ему сначала представлялось, а на земле, причем на земле хмурой и неприветливой. И первый же удар получил он в своем собственном доме.

Первым человеком, которого он увидал, ступив на родную землю, была Туллия. Он пришел тогда в такой восторг, что даже в официальных речах перед сенатом и народом с упоением рассказывал о встрече с дочерью. Но постепенно он должен был осознать, что в ее столь желанном для него приезде было все-таки нечто странное. В самом деле. Не странно ли, что такая молоденькая девушка приехала в Брундизиум совсем одна? Квинт, разумеется, не мог ее сопровождать – он был тогда по горло занят, причем как раз делами брата – и ни на минуту не мог в это горячее время покинуть Рим. Но «самая лучшая, самая преданная жена»? Почему она не поспешила ему навстречу? Быть может, Цицерон с недоумением задавал себе этот вопрос уже во время своего триумфального шествия по Италии. Как бы то ни было, в Риме все его недоумения разом кончились.

Сразу же после своего возвращения он пишет Аттику: «Есть некоторые домашние обстоятельства, которые я не могу доверить письму». Через несколько дней он рассказывает ему о своих имущественных делах, убытках, разорении. В конце же прибавляет: «Остальное, что меня поразило, требует тайны. Брат и дочь любят меня» (Att., IV, 1, 8; 2, 7).Слова эти не оставляют ни малейших сомнений. Совершенно ясно, что так поразило Цицерона и кто его не любит.Мы не знаем, был ли Цицерон ревнив. Но сейчас, после изгнания, где он так страстно томился по жене, так высоко вознес ее в своем воображении, он должен был расценить ее измену как предательство и был буквально убит. Мы не знаем, что произошло между супругами. Дело в том, что была у нашего героя одна любопытная черта. Читатель уже имел случай убедиться, что он был как будто совершенно откровенен с Аттиком. Казалось, он не скрывает от друга ни одной мысли, ни одного движения своей души. И все-таки эта откровенность, оказывается, не безгранична. Он ничего не говорит другу об отношениях с женой или любой другой женщиной. Поэтому мы не найдем в его письмах ни единой жалобы на Теренцию, ни намека на ее измену. Мы обнаруживаем другое. Теренция на много лет совершенно исчезает из его переписки! Ранее он беспрестанно упоминал о ней, сообщал друзьям, как она себя чувствует, передавал от нее приветы и поклоны. Сейчас – ничего. Если бы мы не знали его семейных дел, то никогда не догадались бы, что он женат. В его письмах царит одна Туллия. Интересная подробность. Цицерон жил за городом в одной из своих вилл. Ему очень хотелось, чтобы Аттик приехал к нему погостить. И вот он пишет, что будет рад его видеть, а Туллия будет очень рада видеть его жену (Att, IV, 1, 4а, 2).Туллия, а не Теренция! Очевидно, супруги, хотя и не порвали официально, стали совершенно чужими друг другу людьми. Когда несколько лет спустя Цицерон уехал из Рима, он писал жене письма – очень вежливые, но короткие и сухие, ничего общего не имеющие с теми пламенными посланиями, которые он писал ей из изгнания. Первое из этих писем начинается весьма характерной фразой: «Если ты и мое солнце Туллия здоровы, хорошо» (Fam., XIV, 3).

И все-таки Цицерон не хотел и думать о разводе. Причина слишком ясна. Сын был совсем ребенком. Отнять у него мать или отца было бы в глазах Цицерона ужасной жестокостью. И в доме его внешне все осталось по-старому.

Вернувшись, Цицерон увидел полное разорение – дом сожжен, часть имущества бесследно исчезла, многие виллы разрушены. Правда, сенат, как мы уже говорили, решил возместить ему все убытки. Но дом был оценен в 2,5 миллиона сестерциев, тогда как он стоил 3,5. Нужно было настаивать, спорить, показывать документы. Но, несмотря на советы и личный пример мудрого Аттика, герой наш оставался легкомыслен и непрактичен во всем, что касалось его имущественных дел. Только постепенно усилиями все того же Аттика жизнь вошла в свою колею. Впрочем, все это было еще полбеды. Ибо, как ни грустно было Цицерону видеть разоренными свой дом и семейную жизнь, иные несчастья тревожили его куда больше.

Прежде всего в Риме по-прежнему хозяйничал Клодий. Он яростно восстал против решения сената восстановить дом Цицерона. Один раз он даже по примеру Катона решил прибегнуть к обструкции. Но тут он явно переоценил свои силы. Где ему было тягаться с самим Катоном! Проговорив два часа, он совершенно выдохся, сник и сел под смех и ропот всего собрания (Att., IV, 2, 4).Но у него в запасе были другие приемы, гораздо более ему привычные.

Рабочие уже начали восстанавливать дом Цицерона. Вдруг среди бела дня нагрянула банда Клодия. Они учинили жуткий погром – разогнали рабочих, сломали все, что те успели сделать, и в довершение устроили пожар. «Все это происходило на глазах всего города, – рассказывает Цицерон. – Когда они бросали факелы, поднялись жалобы и стоны, не скажу, честных людей, потому что не знаю, существует ли еще такая порода, но во всяком случае всех присутствующих». Через несколько дней Цицерон шел по Священной дороге, главной улице Рима. Вдруг сзади послышался топот. Он обернулся – за ним неслись Клодие-вы головорезы. «Крики, камни, палки – и все неожиданно». Цицерон вбежал в какой-то дом, а сопровождавшие его рабы грудью загородили вход. И тут оказалось, что уголовники, терроризировавшие мирных жителей, совсем не привыкли к отпору. Когда рабы, смело защищая своего хозяина, стали на них наступать, они ко всеобщему изумлению обратились в бегство. Самого атамана чуть не убили. Спас его Цицерон. «Я предпочитаю лечить диетой; хирургия внушает мне отвращение», – объясняет он.

И тут наш герой нашел неожиданного защитника. То был другой народный трибун. Звали его Милон. Это был настоящий «благородный разбойник», вроде Робина Гуда или нашего Стеньки Разина. Человек это был солидный, серьезный, очень набожный – словом, полная противоположность истеричному Клодию. Он набрал шайку удальцов и налетал на Клодия. Через два дня после покушения на Цицерона часов в 11 утра на улице вновь появились клодианцы. Они были построены в боевой порядок, на плечах у них висели щиты, в руках были мечи и факелы. Мерным шагом в полном порядке они двинулись на штурм дома Милона. Сперва они заняли соседний дом, который намеревались использовать как форпост. Но тут двери дома Милона внезапно распахнулись, оттуда вылетел отряд и ударил на клодианцев. Вылазка удалась блестяще. Наиболее опасные разбойники, говорит Цицерон, были убиты, сам Клодий еле спасся (Att., IV; 3, 2–3).

Можно себе представить, во что превратилась жизнь в городе, ставшем ареной борьбы двух бандитских шаек; в городе, где среди бела дня поджигают целые кварталы, берут штурмом дома, а граждан режут и забрасывают камнями! А Цицерону было горше всех – ведь он-то и был тем призом, за который воевали оба доблестных атамана. «Государство было чрезвычайно дезорганизовано… – говорит Аппиан, – магистраты назначались… с помощью камней и мечей. Тогда бесстыдно царили подкуп и взятка… Порядочные люди вследствие всего этого вовсе перестали занимать государственные должности» (Арр. B.C., II, 19).

Помпей считался как бы главой Рима. Но ни к какому руководству он был явно неспособен. С Клодием он находился в каких-то странных отношениях. Взбалмошный, неистовый трибун был совершенно неуправляемым. Он еще мог признать в Цезаре своего хозяина, но Помпея открыто презирал. Они то ссорились, то мирились, то считались друзьями, то открытыми врагами, и это еще более усиливало всеобщую неразбериху. Теперь Помпею необходимо было навести в Риме порядок – его бы благословили, и, быть может, ему удалось бы укрепить свою власть. Но это великому человеку было явно не под силу. На Рим спустили анархию и смуту. Не так-то легко было снова посадить их на цепь. Помпей «предпочитал обиженно устраниться от вмешательства в римскую неразбериху» {54} .

Впрочем, многие считали, что поведение Помпея объясняется не одной только неумелостью. «Помпей сознательно допускал такой беспорядок, чтобы ощущалась необходимость назначения диктатора, – пишет Аппиан. – Среди многих шла молва, что единственным спасением от теперешних зол была бы монархическая власть… И он нарочно допускал беспорядок и анархию в государственных делах» (B.C., II, 20).Наблюдая за многими больными, Лев Толстой заметил, что они всеми силами противятся смерти, ибо небытие – самое страшное для человека. Но болезнь мучит их, пока они наконец не дают внутренне согласие на смерть как на избавление от страданий. Так и римская анархия терзала Республику, чтобы она наконец согласилась на монархию, то есть на собственную смерть.

В феврале 56 года произошли новые знаменательные события. Клодий привлек Милона к суду по обвинению в… насильственных действиях! Суд этот был бесподобен. Вот как рассказывает об этом в одном письме Цицерон. Народ собрался на Форуме. В качестве защитника выступил сам Помпей. Он «говорил, вернее, хотел говорить», потому что, едва он поднялся, шайка Клодия стала истошно вопить. Помпей говорил довольно долго. Слышны были только завывания клодианцев. Наконец он сел. Тогда вскочил Клодий и тоже начал говорить. «Наши, желая ответить ему на любезность, встретили его оглушительным криком». Он что-то кричал, все вопили; потом стали громко распевать стишки про Клодия и его очаровательную сестрицу, забавные, но уже совершенно неприличные. Клодий был совершенно вне себя – казалось, еще минута – и он упадет в обморок. Он побледнел как мертвец и вдруг подал какой-то знак. Тут «клодианцы стали плевать в наших». «Наши» дрогнули. Но появился отряд Милона и ударил на клодианцев. Они были опрокинуты, разбежались кто куда. Клодия сбросили с Ростр (Q.fr., II, 3, 2).

Цезарь все еще находился в Галлии. Триумвиры встретились вновь в Луке (56 год). Было решено, что Цезарю продляют полномочия; Помпей и Красс получают консулат на следующий, 55 год. Как только это стало известно, все другие кандидаты в консулы, наученные горьким опытом, немедленно сняли свои кандидатуры. Все, кроме одного. Неукротимый Катон вернулся в Рим и снова ринулся в бой. Сам он консулом быть не хотел, но подбил своего родственника Домиция, мужа своей сестры.

– Это борьба не за должность, а за свободу римлян, – говорил он.

В конце концов Домиций сдался на свою беду.

Рано утром ни свет ни заря Катон явился к родственнику, вытащил его из постели и повлек на Форум. Было совсем темно. Домиций, Катон и несколько друзей пробирались по узким улочкам. Впереди шел служитель с факелом, освещая дорогу. Вдруг у самого спуска на Форум раздались крики, засверкали ножи и на них набросились люди с кинжалами. Первый удар достался несчастному факелоносцу, и он замертво упал на землю. «Потом получили удары и остальные, все бросились бежать». Но когда злополучный кандидат устремился вслед за всеми, дорогу ему преградил Катон. Вид его был ужасен. Он был ранен в шею, весь залит кровью, но ничуть не смирился.

– Надо остаться и до последнего дыхания не покидать поле битвы за свободу против тирании, – сказал он, зажимая рукой рану.

Домиций, однако, «не пожелал оставаться», замечает Плутарх. Вырвавшись из рук окровавленного родственника, он галопом понесся прочь, влетел в дом, запер дверь, наложил засовы и тут только перевел дух (Plut. Cat. min., 41–42).Разумеется, Красс и Помпей стали консулами. На Катона же это ужасное происшествие подействовало, как на ретивого коня удар шпор. Он взвился на дыбы, закусил удила и ринулся в гущу боя. Снова он в одиночку сражался с целой толпой, забрасывающей его камнями; произносил речи от восхода до заката, его стаскивали с Ростр, он вырывался и взлетал на них снова, его волокли в тюрьму, а за ним бежал весь Форум.

Вдобавок к террору всюду царил подкуп. Он достиг таких чудовищных размеров, каких еще несколько лет назад никто не мог бы представить. Из лагеря Цезаря привозили целые мешки галльского золота. Столицу наводнили новые люди, отвратительные любимцы триумвиров, особенно Цезаря, та самая сволочь, которая, по словам Достоевского, выползает на свет Божий в переходный период. То были люди из самых низов, часто приезжие, иногда финикийцы, которые разбогатели благодаря Цезарю и готовы были на все ради своего хозяина [88]88

Финикийцем был любимец Цезаря Бальб. Его племянник даже приносил по национальному обычаю человеческие жертвы.

[Закрыть]. Были тут известный уже нам раздутый зобом Ватиний, Бальб, но самым колоритным из всех был некий Мамурра. То был старинный приятель Цезаря, франт и ловелас. Они вместе кутили, вместе волочились за женщинами, когда же Цезарь уехал в Галлию, Мамурра отправился вместе с ним и заведовал в лагере инженерными работами. В Рим он воротился миллионером. Купил виллу, сады, построил великолепный дом, вернее, дворец из мрамора (Plin. H.N., XXXVI, 48).«Надутый, сытый и лоснящийся» (выражение Катулла), он стал теперь законодателем мод, начал пописывать стихи. Но прославился он не своими сказочными богатствами и не творениями своей музы. Бессмертие подарил ему Катулл.

Кружок молодых поэтов яростно напал на триумвиров. Они жалили их непрерывными эпиграммами. И особенно, конечно, Катулл. Чтобы дать хоть некоторое представление о неслыханной резкости его стихов, приведу несколько.

Кто это стерпит, кто не воспротивится,

Когда не вор, не гаер, не похабник он!

Своим добром зовет Мамурра Галлию,

Богатую и дальнюю Британию.

Распутный Цезарь – видишь и потворствуешь!

Так, значит, вор, и гаер, и похабник ты?

– —

Затем ли, император знаменитейший, Т

ы покорил далекий остров Запада [89]89

Здесь: Британию.

[Закрыть],

Чтоб эта ваша грыжа непотребная [90]90

Могу заверить читателей, не знающих латыни, что в подлиннике сказано гораздо резче.

[Закрыть]

За сотней – сотню расточал и тысячу?

Чудовищная щедрость, невозможная!

– —

Его ль страшиться галлам и Британии?

………..Что может он

Еще как не мотать и не похабничать?

Неужли ж для того вы, победители,

Вы, тесть и зять, разбили землю вдребезги? [91]91

Напоминаю, что Помпей был зятем Цезаря.

[Закрыть] (29).

Стихи эти в подлиннике удивительно звучные и певучие. И я не сомневаюсь, что уже через несколько дней весь Рим распевал стихи о Мамурре; их писали на стенах, строки из них вставляли в свои выступления ораторы. А вот второе, пожалуй, самое знаменитое стихотворение:

В чудной дружбе два подлых негодяя,

Кот-Мамурра и с ним – похабник Цезарь!

Что ж тут дивного? Те же грязь и пятна

На развратнике римском и формийском [92]92

Мамурра был родом из Формий.

[Закрыть],

Оба мечены клеймом распутства,

Оба – гнилы и оба – полузнайки.

Ненасытны в грехах прелюбодейных.

Оба в тех же валяются постелях.

Друг у друга девчонок отбивают [93]93

Цезарь и Мамурра, например, оба были любовниками жены Помпея, с которой тот развелся перед женитьбой на Юлии.

[Закрыть].

В чудной дружбе два подлых негодяя! (57)

Стихи попали в цель. Цезарь был вне себя. Он твердил, что Катулл навек опозорил его этой эпиграммой. Он даже просил отца поэта, с которым был хорошо знаком, обуздать сына (Suet Iul, 73; Тас. Ann., IV, 34).Но Катулл не унимался. Многие хохотали над его стихами. Но сам он готов был плакать от боли и отчаяния, видя, во что превращается Рим. Он писал:

Увы, Катулл, что ж умереть ты мешкаешь?

Водянка Ноний в кресло сел курульное,

Ватиний – лжец бесчестит фаски консула.

Увы, Катулл, что ж умереть ты мешкаешь? (52).

Кальв не отставал от друга. Он не только писал стихи, он едва ли не ежедневно привлекал мерзавцев к суду. С неистовой яростью он напал на Ватиния.

Но что же делал в это время Цицерон? И почему его мощный голос не присоединился к общему гневному хору? Сейчас мы подходим к одной из самых черных полос в жизни нашего героя.

Мы уже говорили, что Цицерон был возвращен из изгнания, когда Помпей разогнал шайку Клодия. Но, оказывается, сделал он это вовсе не даром. Между Крассом и Помпе-ем шли переговоры, к Цезарю в Галлию срочно выехали курьеры. В конце концов Помпей призвал Квинта и Атгика и объявил от имени остальных триумвиров, что они готовы вернуть Цицерона, но пусть его друг и брат поклянутся, что отныне оратор станет другом триумвиров. Рассуждать тут не приходилось – ведь Цицерон был в таком состоянии, что все опасались за его жизнь и разум. Клятва была немедленно дана. И вот теперь, когда Цицерон в сенате резко выступил против Ватиния и осудил политику триумвиров, Помпей, встретив Квинта, сказал ему с самым грозным видом:

– Если ты серьезно не поговоришь с братом Марком, расплачиваться придется тебе,ведь это ты ручался мне за него (Fam., I, 9, 9).

И теперь Квинт напомнил нашему герою, как тот в отчаянии проклинал себя за то, что погубил брата и остальных близких. И вот они, эти близкие, вернули его в Рим с риском для жизни. Неужели он хочет заплатить им тем, что погубит их, теперь уже окончательно?

Наверно, ни одно чувство не было так сильно в Цицероне, как благодарность. Любая, самая незначительная оказанная ему услуга вырастала в его воображении до гигантских размеров. В дни своего изгнания он часто упрекал некоторых из своих друзей-сенаторов за их малодушие, даже трусость. Но на их фоне еще ярче блистала верность ему Аттика и Квинта. Он вспомнил, как брат ради него подвергся смертельной опасности, как лежал под грудой трупов. Неужели он отплатит ему черной неблагодарностью? По его словам, он стал мысленно беседовать с Республикой. Он напомнил, сколько услуг оказал ей когда-то, и умолял теперь позволить быть не только честным гражданином, но и честным человеком и отблагодарить своих спасителей (Ibid.).

Таким образом, Квинт стал как бы заложником, который и обеспечивал верность своего знаменитого брата. Расчет был верен – теперь стоило Цицерону взбунтоваться, как брат то со слезами молил его сжалиться над ним, то горько упрекал в неблагодарности. Горячо вторил ему и Атгик. Ему ровно ничего не угрожало, он боялся не за себя, а за Цицерона. Тем более что все выступления он считал при теперешнем положении вещей совершенно бесполезными и настойчиво советовал другу перестать переть на рожон и наконец утихомириться. План этот так хорош, что невольно подозреваешь в нем руку Цезаря, а не Помпея. Тем более что бедняге Сампсикераму досталась самая неблагодарная роль. Он ворчал, грозил, словом, разыгрывал из себя какого-то театрального злодея. А Цезарь в это время слал Цицерону самые любезные, самые ласковые письма. Он умолял прислать ему последние речи и стихи оратора. Успевал все прочесть между своими походами, восторгался каждым его словом. Он сразу же изъявил желание взять с собой Квинта, обласкал его и сделал доверенным своим офицером. Стоило кому-нибудь прибыть в его лагерь хотя бы с крошечной запиской от Цицерона, и ему обеспечен был самый радушный прием. Однажды Цицерон послал к нему своего друга, ученого юриста, который смутно представлял себе, что такое меч, и не знал, как держать в руке копье. И что же? Цезарь же благодарил оратора за то, что тот рекомендовал ему такого славного человека. При этом он мило пошутил, говорит Цицерон, – он сказал, что во всем его лагере доселе не было ни одного человека, который мог бы правильно составить повестку в суд (Q.fr., II, 13, 2).Словом, он был очарователен и составлял приятный контраст с мрачным, надутым и обиженным Помпеем.

Итак, Цицерон стал пленником. Он перестал выступать против триумвиров и их клевретов. Вместо того чтобы обвинять Ватиния, как он думал поначалу, ему пришлось даже выступить в качестве его адвоката. Притом защищать от кого? От милого, честного и симпатичного Кальва. Сначала Цицерон пытался успокаивать себя. Он говорил, что уж лучше Помпей, чем анархия. Что Клодия все равно не победить мирным путем, а значит, остается только смириться. Он не выпускал из рук томик своего любимца Платона и в тоске пытался найти у него ответ на мучившие его вопросы. Платон писал, что нельзя применять насилие к родине, как нельзя применять его к родителям. Платон, говорит Цицерон, жил в то время, когда афинский народ уже почти потерял разум и впал в детство от старости. Он понял, что никакие слова убеждения не помогут, а насилие применять нельзя. И он отказался от государственной деятельности (Fam., 1, 9, 18).Значит, образ действий самого Цицерона правильный. Он пытался припомнить обиды, которые наносила ему римская аристократия, ее чванство, надменность, и говорил себе, что они сами виноваты, что его потеряли.

Увы! Оратор обладал столь острым и проницательным умом, что не мог долго себя обманывать. В письме к Аттику находим удивительную фразу: «Распростимся с честью, истиной, благородными принципами» (Att., IV, 5, I).Очень странные слова в устах Цицерона! Прежде всего он всегда был человеком строгой нравственности. Положим, мягкий, положим, уступчивый и податливый – но, безусловно, честный. Затем, он глубоко и страстно любил Рим. Эта любовь была столь же сильной, как любовь к Туллии. И потом. Как он всегда волновался о том, что о нем скажут через 600 лет! И вдруг такие слова. Может быть, он внезапно сделался негодяем и плутом? Но настоящие негодяи и плуты редко оповещают об этом окружающих. Нет, тут бравада. Он решился, но решения своего тут же испугался. Он летит в бездну очертя голову. Тут горечь отчаяния. И действительно. В следующем же письме другу у него неожиданно вырывается признание, что жизнь для него мука (Ibid., 6, I).

Он страдал. Совесть жестоко его мучила. Он, всегда так гордившийся своим поведением, теперь был вечно недоволен собой. Когда кто-то стал горячо хвалить его выступления в сенате, он сказал:

– Пусть другие соглашаются с моими высказываниями; сам я не могу с ними согласиться ( Q.fr., II, 13, 4).

Одному другу он пишет: «Ты понимаешь, как тяжело отказаться от своего мнения о государственных делах, тем более если мнение это истинно и обоснованно» (Fam., I, 8, 2).Чтобы не думать, забыться, он работал как каторжный. В 54 году стояла дикая жара. Даже старики не могли припомнить более знойного лета. Все, кто мог, бежал из раскаленной столицы в прохладные рощи Лациума или на берег моря. А Цицерон сидел в Риме и выступал ежедневно (Q.fr., II, 3, 1; 15; III, I)

Как уже, наверно, заметил читатель, герой наш любил посетовать на судьбу и часто наполнял письма к брату и Аттику самыми горькими жалобами. Но теперь он был лишен даже этого маленького утешения. Всякий намек на скорбь звучал бы как упрек другу и особенно Квинту. И бедный Цицерон в беседе с ними напускает на себя бодрый, даже веселый вид. Я совершенно счастлив и спокоен, твердит он Аттику. Все отлично – он выступает в суде, занимается науками и семьей. А для него самое приятное – литература и тихие семейные радости. Остальное его не волнует. Гнев и скорбь замерли. «То место в моей душе, где находится желчный пузырь, как-то потеряло чувствительность. Меня радуют только судебные дела и семейная жизнь. Ты найдешь во мне удивительное спокойствие», – уверяет он Аттика (Att., IV, 18, 2).Однако чуть ли не на другой день в письме к брату его вдруг прорвало: «Признаюсь тебе в том, что я хотел скрыть, причем больше всего скрыть от тебя. Я тоскую, мой ненаглядный брат, я тоскую – нет больше государства, нет судов [94]94

Речь идет о том, что судьи, купленные или запуганные триумвирами, решают дела им в угоду.

[Закрыть]. Я в том возрасте, когда мое влияние в сенате должно было достигнуть зенита, а я занимаюсь только тяжбами или литературой. А то, к чему я горел любовью с детства:

Храбро сражаться всегда, превосходствовать в битве со всеми,

как говорит поэт [95]95

Цитата из Илиады.

[Закрыть], это погибло. Я не сражаюсь с врагами, некоторых даже сам защищаю; я не волен». Но тут же, как будто испугавшись, он прерывает себя и говорит, что брат не должен принимать его слова всерьез ( Q.fr.II, 5, 4).

В другой раз он узнал, что умер один их общий знакомый. Цицерон с грустью беседует об этом с Аттиком, и вдруг у него срывается признание, что он завидует покойному. «Ибо, что может быть гаже, чем наша теперешняя жизнь. Особенно моя» (Att., IV, 6, I).В письме к приятелю он пишет: «Клянусь, я не считаю гражданином того, кто может смеяться в наше время» (Fam., II, 4, I).Он успокаивает одного своего друга. Главное, говорит он, чтобы не было гражданской войны и резни. А то, что раньше составляло смысл нашей жизни – «с достоинством высказывать свое мнение и быть свободным в делах государственных, – все это ныне погибло. И для меня не более, чем для других. Надо или без всякого достоинства поддакивать немногим, или противоречить им без всякого толка… О достоинстве же консуляра, мужественного и твердого сенатора, нечего и думать. Этого уж нет» (Fam., I, 8, 2–3).Согласитесь, довольно унылое утешение!

Вдобавок, его то и дело упрекали и с возмущением спрашивали, отчего он ведет себя так малодушно. Он с горечью резюмировал эти упреки в письме к Аттику: «Если я говорю о государственных делах как должно, меня считают помешанным. Если как нужно —рабом. Если я молчу – униженным пленником. Какое же отчаяние я должен испытывать» (Att., IV, 6, 2).Впрочем, он не утратил чувства собственного достоинства. Один цезарианец написал против него памфлет, очень ругательный и очень хлесткий. Возмущенный Квинт советует немедля отвечать хулителю. «Я удивляюсь, – пишет ему Цицерон, – что ты хочешь, чтобы я отвечал на его речь. Ведь ее никто и читать не станет, если я ничего не напишу в ответ. А мою речь против него все школьники будут заучивать, как продиктованный урок!» ( Q.fr., III, I, II).

Все, что прежде так радовало его, стало безразличным. Он равнодушно смотрел на то, как ему бешено аплодируют в театре. Брат сообщает, что Цезарь готовит ему новые милости, Цицерон отвечает, что от всего сердца благодарит и Квинта, и Цезаря, но уже не хочет ни почестей, ни славы (Q.fr., I, 5, 3).И он твердо заявил, что отныне, как и его учитель Платон, не станет вмешиваться в государственные дела.

И тогда-то, среди этой беспросветной тоски он, говоря словами Толстого, понял, что есть у него держава, независимая ни от Цезаря, ни от Помпея. И держава эта – творчество. Прежде он творил только в суде. Но сейчас все это было отравлено. Оставалась литература. Ей он и решил посвятить себя всецело.

В Тускуланской усадьбе. Сочинения. Рай и ад

Так принял он решение, которое столько веков благословляло европейское человечество. Некоторые наиболее пылкие его поклонники благословляли саму римскую смуту, ибо, говорили они, не будь этой смуты, Цицерон так бы всю жизнь и занимался скучной политикой и никогда не взялся бы за перо. Само место, где он творил, стало для Европы святыней, куда отправлялись паломники. Не говорю уже о Возрождении, когда Цицерона боготворили. Но даже Байрон и Диккенс, прибыв в Италию, поспешили поклониться Тускулуму.

Цицерон не мог работать в столице – его отвлекали тут буквально каждую минуту. Едва он открывал глаза, как слышал за дверью глухое жужжание – это были толпы людей, пришедших пожелать ему доброго утра. И всех их надо было обласкать и приветить. Потом следовало показаться на Форуме, потом были заседания в сенате. Потом заглядывали приятели, чтобы поболтать, обменяться новостями и поругать правительство. И вот уж вечер. А ведь он еще чуть ли не ежедневно выступал в суде, так что речи ему приходилось готовить по ночам. Нечего было и думать сосредоточиться среди этой толчеи и суеты. Поэтому Цицерон уединялся в какой-нибудь из своих загородных вилл, где его окружали лишь зеленые рощи да любимые книги. Его неизменно сопровождали верный Тирон и малышка,как он называл Туллию. С ней он делился своими творческими замыслами, она была его первой слушательницей. У Цицерона было много загородных домов. Но больше всего он любил Тускулум.

Этот маленький сельский городок расположен был среди Альбанских рощ и холмов. С одного из них как на ладони виден весь Лациум. Это место, по словам Цицерона, обладало удивительным свойством – как только туда приедешь, все заботы от тебя отлетают и на душу нисходят мир и покой. «Только здесь я отдыхаю от всех невзгод и трудов», – пишет он Аттику (Att., 1, 5,7). В одном своем диалоге он рисует людей, приехавших из столицы отдохнуть в Тускулум. Они измучены, издерганы, подавлены государственными заботами. И сначала ни о чем, кроме этих забот, они и говорить не могут. Но постепенно сам воздух Тускулума словно очищает их души. Они отходят, светлеют и вот уже смеются и шутят. И, выздоровевшие и окрепшие, они садятся на зеленой лужайке под раскидистым платаном, и начинается отвлеченная беседа (De or., I, 26–28).

Цицерон всю жизнь украшал свою тускуланскую виллу. И не просто украшал – он мечтал перенести сюда, в сердце Альбанских холмов, Платонову Академию. Вокруг дома он разбил такие же сады, как в Афинах, построил такой же гимнасий и такую же палестру. Он купил в Греции статуи и барельефы, и они стояли теперь вдоль аллей и колоннад. Он часто так и называет теперь Тускулум – Академия.Здесь можно было отдыхать под тенистыми платанами, вроде тех, которые описаны в Платоновом «Федре», а в самый зной укрыться в крьггой галерее (Att., I, 11, 3; 8, 9; 10, 3; 9, 2; 6, 2).Гордостью Цицерона была его библиотека. Он был страстный библиофил и с ранней юности собирал книги. Он покупал все заинтересовавшие его свитки. Когда же у него не хватало денег, он приходил в отчаяние и трогательно упрашивал своих приятелей не продавать пока книги – когда он разбогатеет, то непременно их купит. Книги он называл своими друзьями.Как раз в описываемое время он поехал на несколько дней в Путеолы, приморский курорт, славившийся купанием, водами и морскими деликатесами, особенно устрицами. Он пишет оттуда Атгику: «Я здесь просто обжираюсь… библиотекой Фавста. А ты, верно, подумал – лукринскими устрицами… Науки утешают и воскрешают меня. И я предпочитаю сидеть здесь в твоем маленьком кресле под статуей Аристотеля, чем в ихкурульном кресле» (IV, 10, 1).

В Тускулуме и происходит действие первого сочинения Цицерона. Называется оно «Об ораторе» и посвящено искусству красноречия. Это, конечно, не должно было никого удивить. Естественно, что знаменитый оратор, достигнув вершины славы, захотел передать свой опыт молодому поколению. Все, разумеется, ожидали, что это будет некое пособие по риторике, где объясняется, как строить речь, как вызвать у слушателей гнев, жалость или смех, а для иллюстрации приводятся примеры из каких-нибудь выдуманных, а подчас и реальных дел. Как же должны были изумиться современники, открыв книгу Цицерона!

Это совсем не пособие, не учебник и даже не трактат по риторике. Тут нечто совсем другое. Цицерон оживляет перед читателем картину далекого прошлого – одно из самых сладких для него и в то же время мучительно-грустных воспоминаний. Он рисует своего учителя Красса Оратора, в которого был влюблен в юности. Осень 91 года. Жить Крассу осталось несколько дней. Но он об этом не подозревает. Он весел и полон сил. На праздничные дни – последние в своей жизни! – он уезжает на свою любимую Тускуланскую виллу. К нему приезжают Антоний, Катул, Юлий, Сульпиций – словом, все те, перед которыми так благоговел в дни юности Цицерон. Все они обречены. Через несколько месяцев грянет революция, польются потоки крови и их головы лягут на Форуме. И вот они, ни о чем не догадываясь, безмятежные и спокойные, прогуливаются по тенистым садам Тускулума, и начинается у них увлекательный разговор о природе красноречия.